人の流れは、そのエリアの特性を映し出します。

このシリーズでは、特定のエリアの人の流れを、データで見ていきます。

今月は「金沢」に注目して、観光スポットでの人流動向をコロナ前と比較しながら見ていきます。

| 金沢は江戸時代には“加賀百万石”の城下町として栄え、江戸・大阪・京に次いで名古屋と並ぶ大都市でした。 第二次大戦の戦火を免れたことで市街地には歴史的風情が今なお残っており、伝統工芸や祭事など観光資源に恵まれた代表的な観光都市です。 北陸新幹線の開業から10年、能楽の鼓をイメージした鼓門やもてなしドームなどを備えた金沢駅は、いまや北陸観光のシンボルとなっています。 中心市街地は金沢駅から少し離れた近江町市場から香林坊・片町地区にかけての区間で、その東側には金沢城公園や21世紀美術館、兼六園などの主要観光スポットが立ち並んでいます。 今回は、この金沢市中心部の人流動向について、2024年10月とコロナ前・2019年10月の2時点、1時間別のデータをモバイル空間統計から抽出、比較してみた結果を紹介します。 |

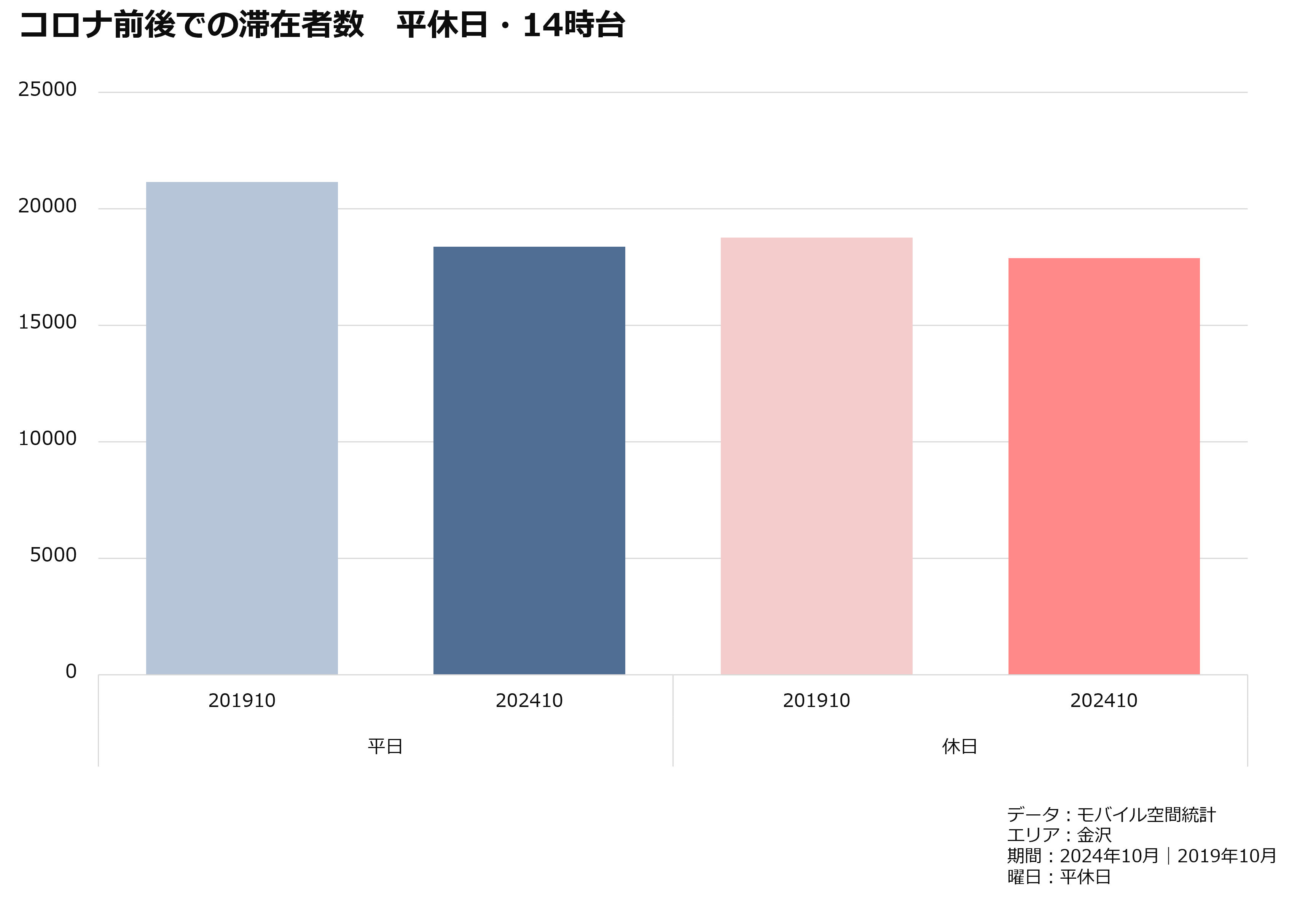

2024年10月の平休日・14時台の滞在者数をコロナ前の2019年10月と比較すると、

平日で-13%、休日でも-5%程度の増減率となっています。

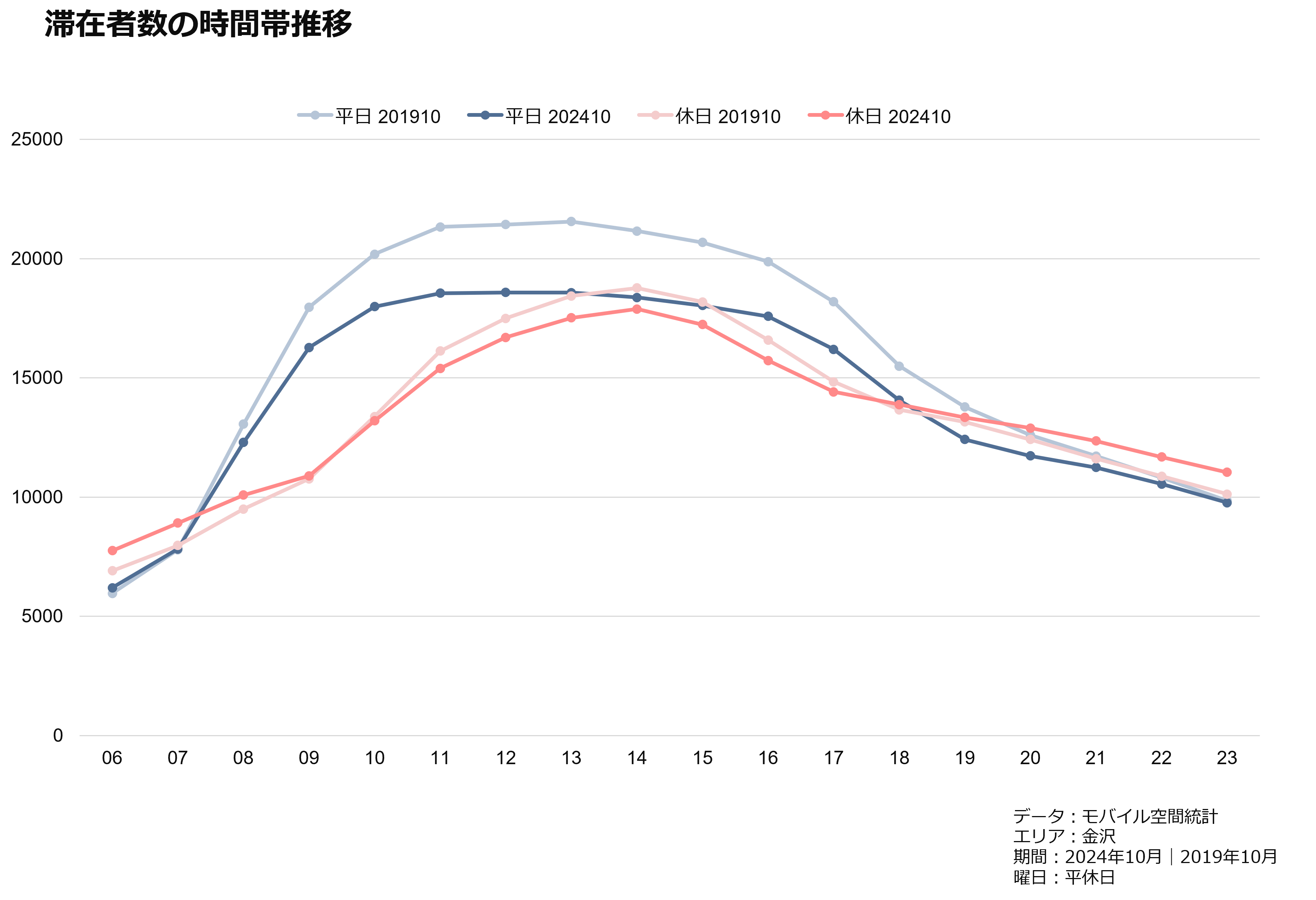

時間帯推移をみると、 平日では日中9-20時台で全体的に滞在人口が減少しているのに対して、 休日では11-17時台こそコロナ前にやや届かないものの、早朝や夜間の滞在者数は若干の増加を示しており、 宿泊を伴う観光客が一定程度流入しているものと推測されます。

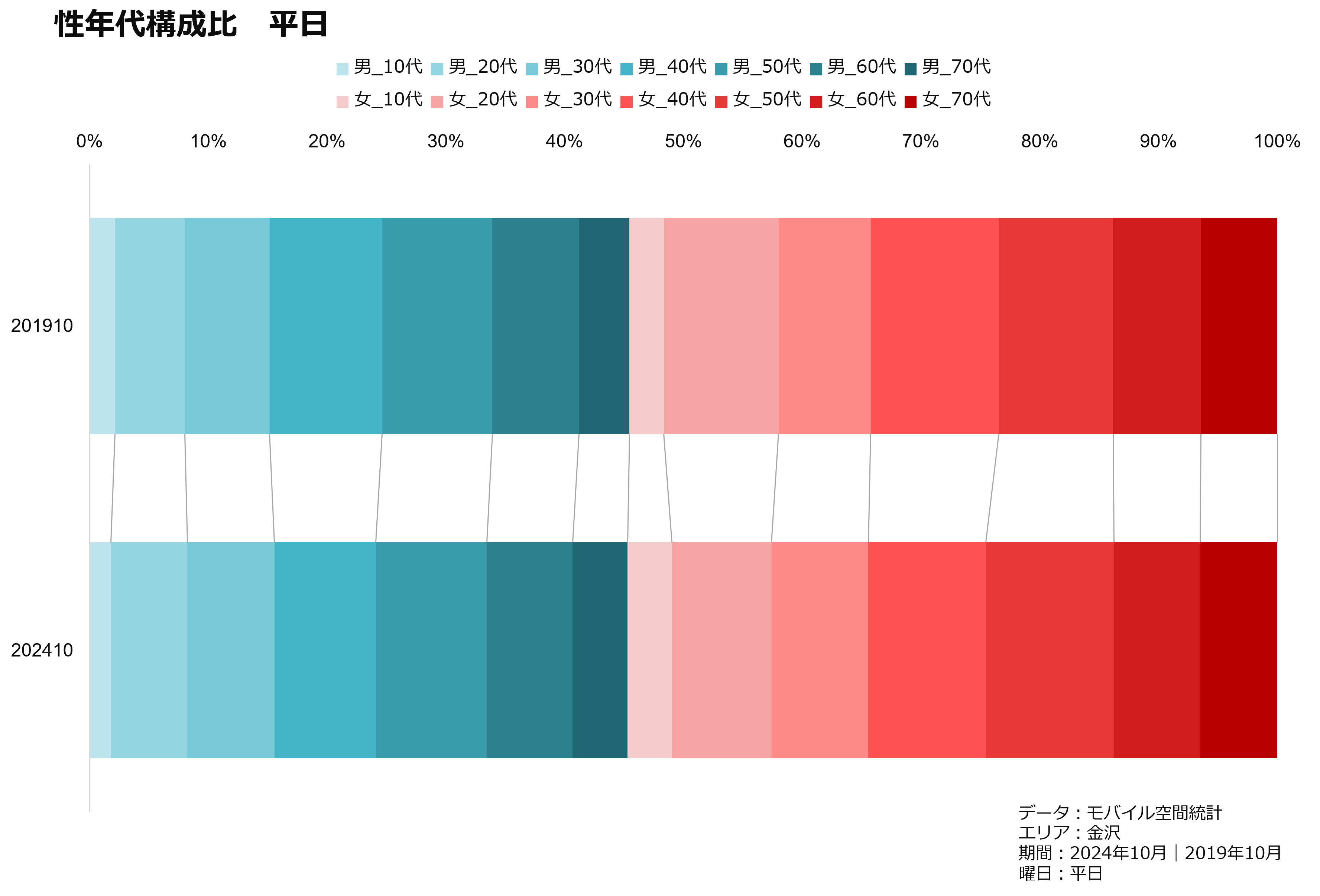

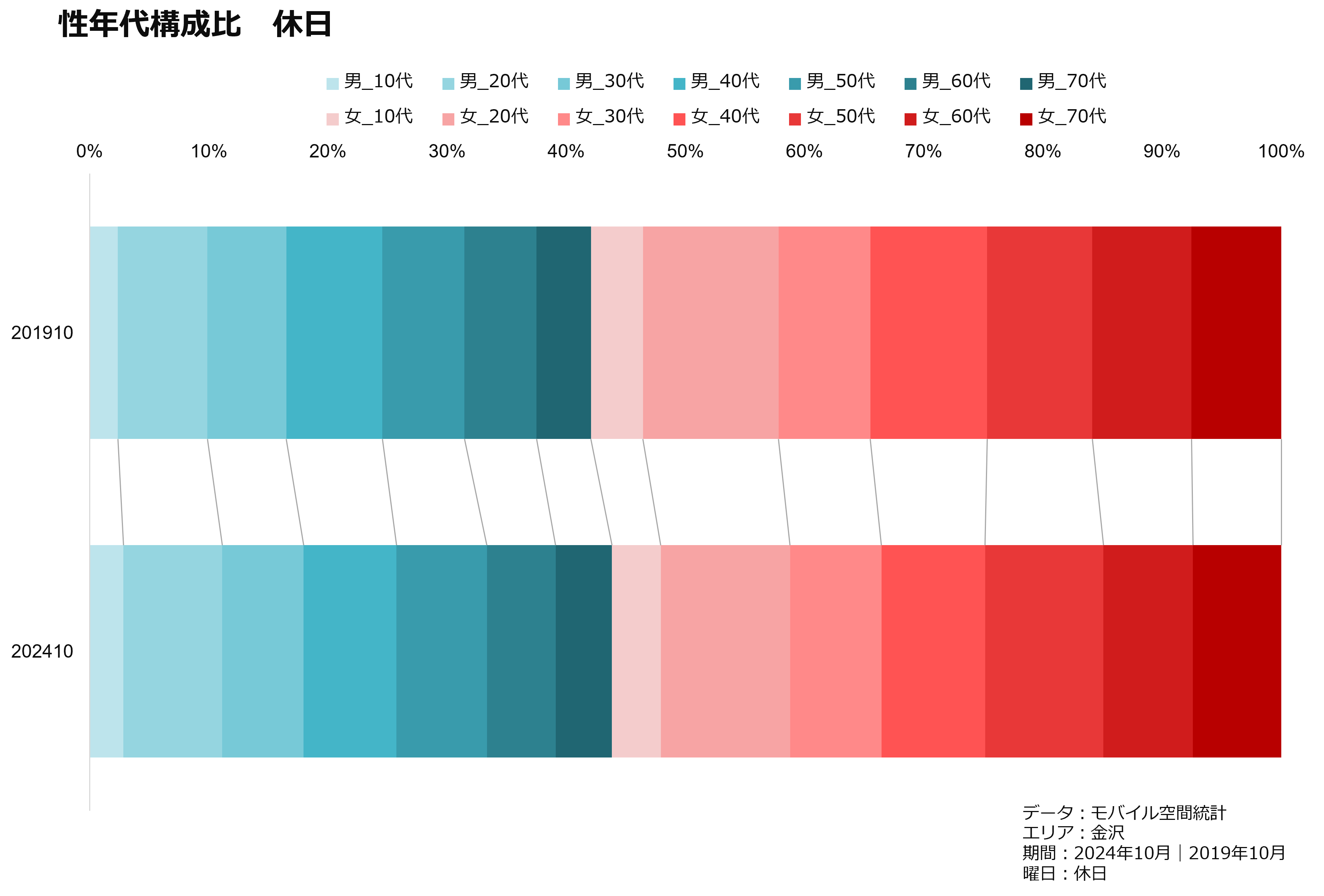

次に、日中14時台の滞在者の性年代構成をみると、平日では増加は女性10代のみで、男性10・40代、女性では20代・40代の減少率が若干大きくなっています。

休日では男性10-20代と50代の男女が増加、となっています。

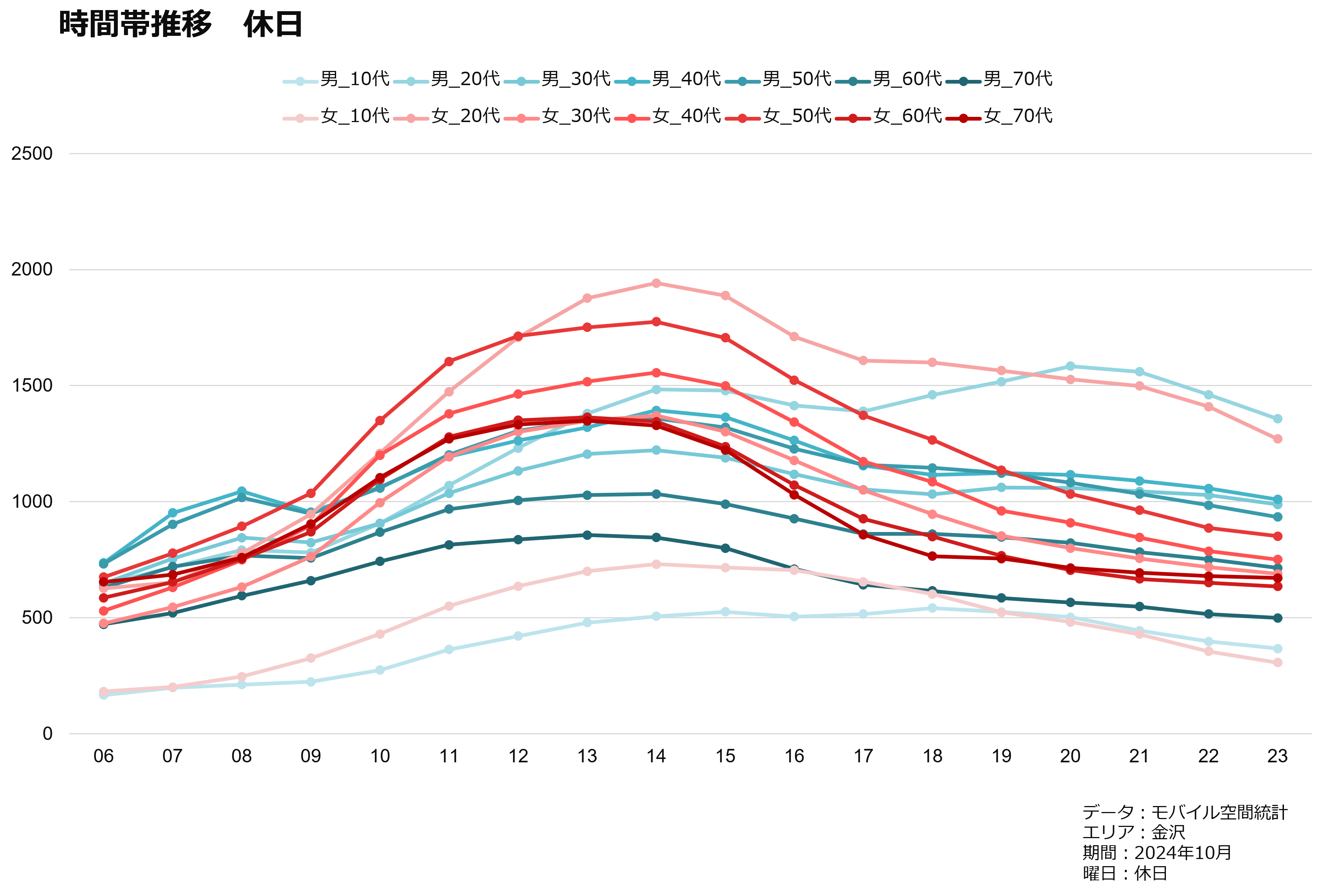

観光行動としての特徴をみるため、さらに休日での時間帯別滞在者数を追ってみると、他の年代と比べて20代男女の夜間(18時台以降)の歩留まりがかなり高いことがわかります。

20代女性では日中の10-13時台に中心市街地の滞在者数がピークとなり、16時台以降緩やかに減少していくのに対し、20代男性はいったん15時台から下降に転じたあと、18時台以降ふたたび来街者数が増加する傾向が認められます。

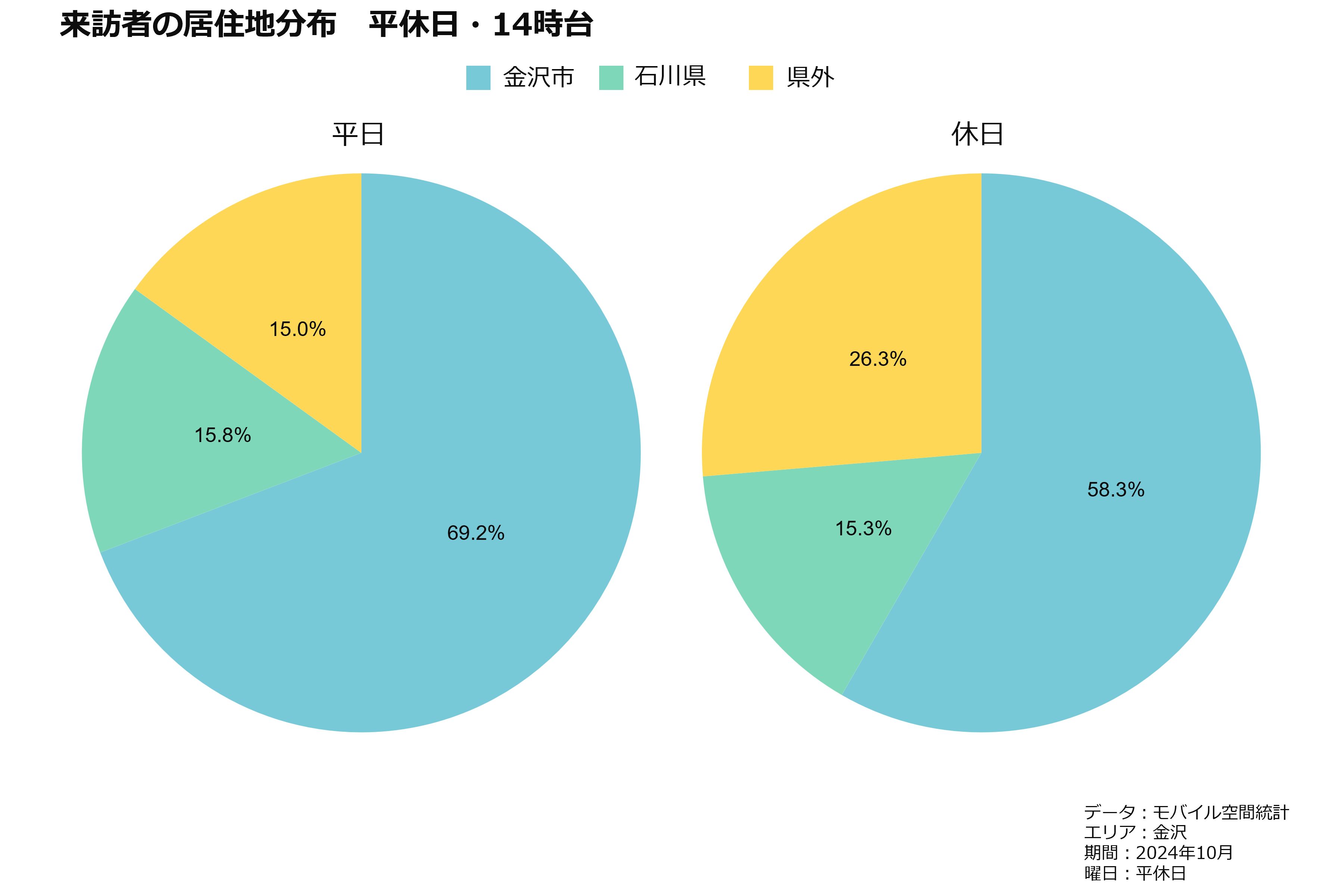

次に、滞在者の居住地分布を金沢市内・石川県内・県外の3区分の構成比で見てみます。

グラフは2024年10月時点の平休日・14時台での居住地区分構成比ですが、平日は市内居住者が7割、残り3割は県内と他県がそれぞれ約半数ずつ、となっていて、この構造はコロナ前の2019年とほぼ同じです。

休日は県外からの流入が1割強増加、その分市内居住者の割合が少なくなっていて、これもコロナ前とほぼ同じ状況です。

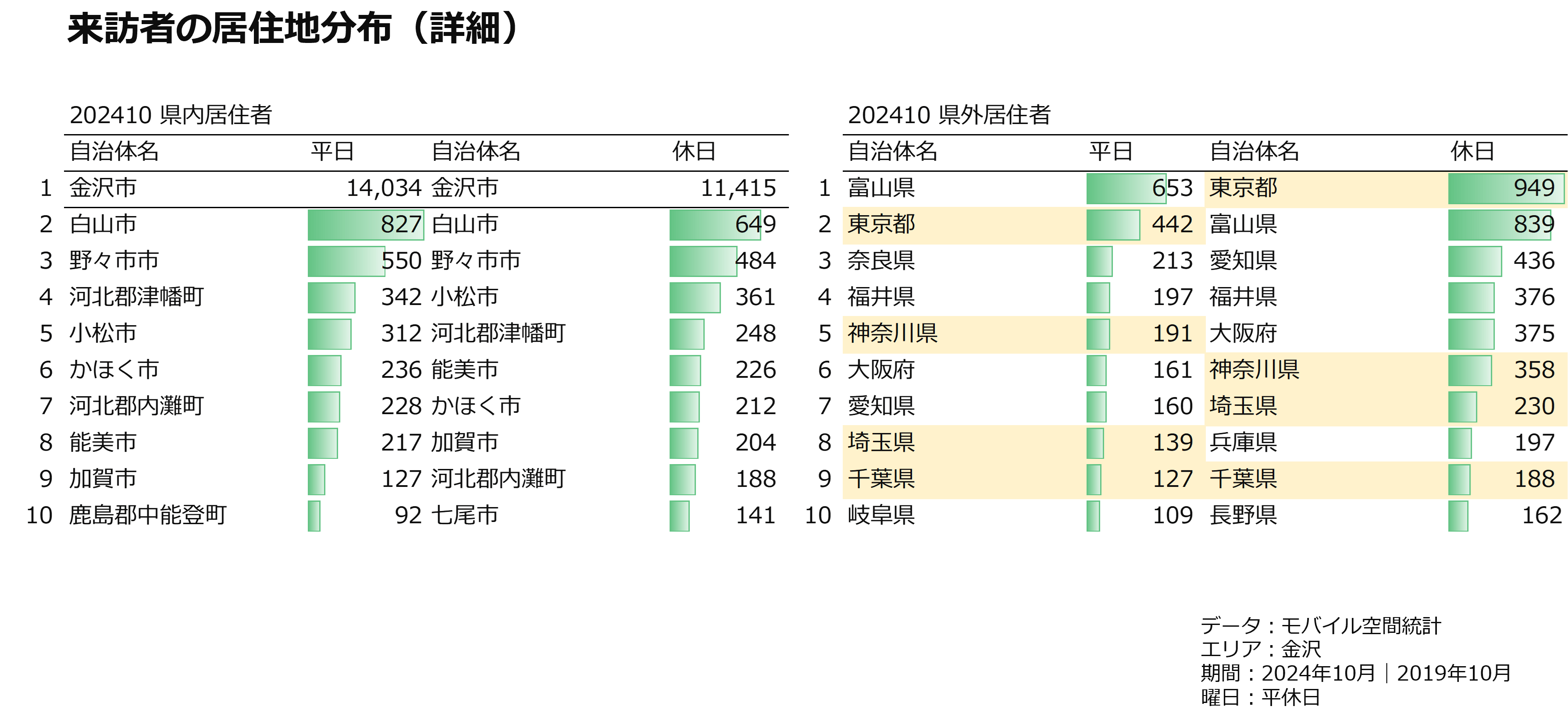

まずは県内からの流入状況を、平休日別に市区町村単位でみてみます

滞在者数での上位の顔ぶれには、白山市・野々市市を筆頭に平休日ともほぼ同じ近隣の市・町が並んでいます。

コロナ前の2019年からの増減数をみてみると、平日では穴水町・川北町・中能登町、休日では輪島市・七尾市・かほく市からの流入がやや増えていますが数的にはそこまで大きな変動はなく、県内からの流入者はほぼコロナ前の水準と考えてよさそうです。

次に県外からの流入状況を都道府県単位でみてみると、隣接する富山県・福井県以外では、もともと多かった関西・中京方面からの流入に加えて、1都3県からの移動者が 上位を占めています。実数ベースでは平日でコロナ前の2割増、休日では6割増となっていて、首都圏からのアクセスが向上した結果と考えられます。

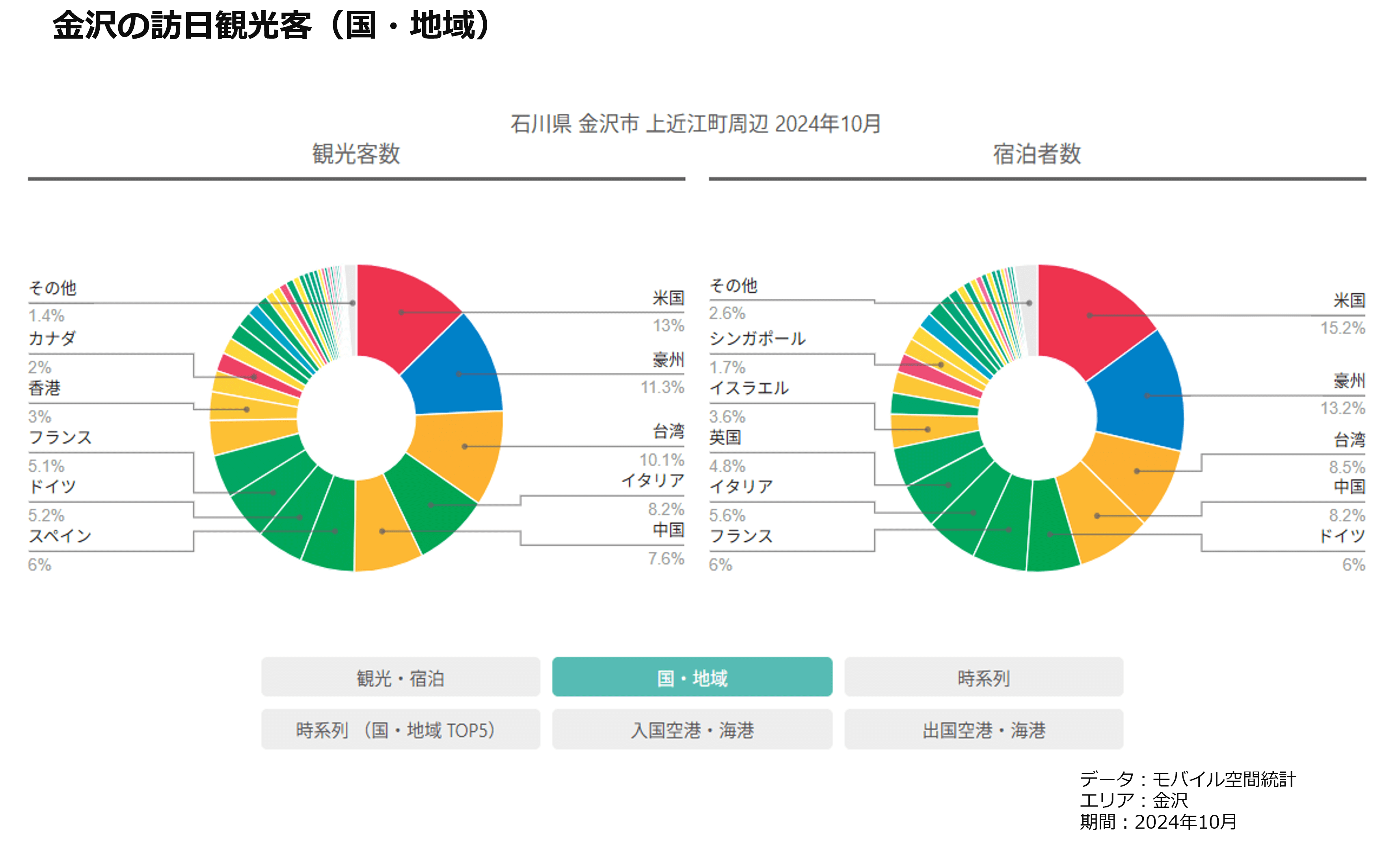

モバイル空間統計では、国内人口と同様にドコモ基地局で受信した携帯端末信号のうち、ローミング情報から 取得した海外キャリアのIDに基づいて、国・地域別の集計が可能となっています。

ドコモ・インサイトマーケティングが提供するwebサービス「人口マップ(https://mobakumap.jp/)」でみると、 2024年10月の金沢市中心部、近江町市場を含む約1㎞四方のエリアに、1ケ月間で約6万人を越える外国人観光客が訪れており、うち約半数の3万人強が宿泊していたことがわかります。

日中に同エリアに滞在した観光客の国別の内訳としてはUSAが最多で13%、ついでオーストラリア、台湾の順になっていますが、 国内の多くの観光地でアジア勢が上位を占めていのとはやや異なり、イタリア・スペイン・ドイツ・フランス・イギリスなどの欧米各国からの来訪者も3割程度あって、さまざまな国・地域からの観光客を集めているのが特徴といえそうです。

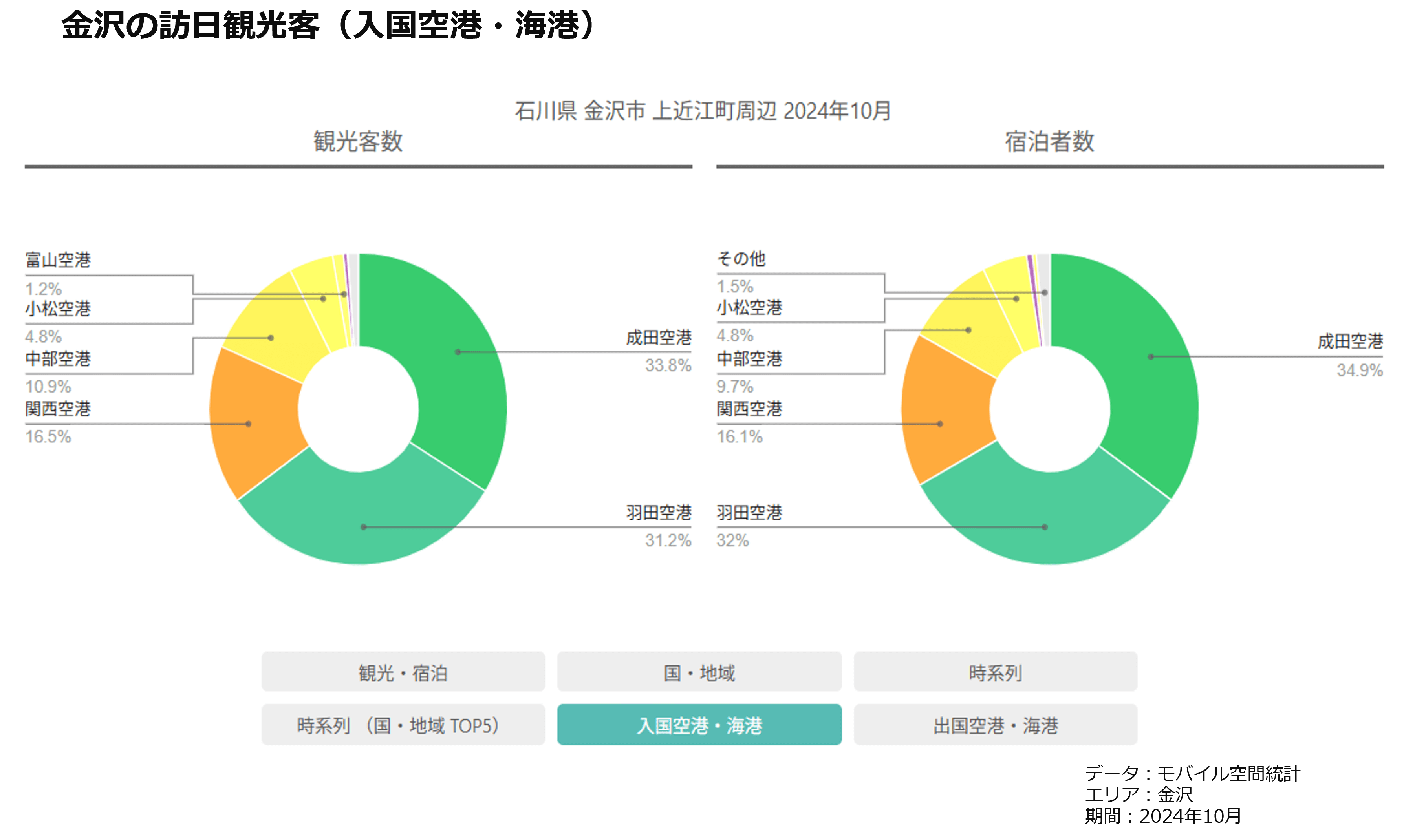

また、金沢を訪れる外国人観光客の3割以上が、関西空港や中部国際空港など羽田・成田以外の空港を利用して入・出国していることもわかります。

以上、北陸を代表する観光都市・金沢の人口動態を、モバイル空間統計で概観してきました。 観光スポットが広域エリアに分散しているため、特定地区の集客規模自体はそこまで大きくないですが、 特に休日・夕方以降の繁華街には若年層を主体とする国内観光客や、ヨーロッパを含む海外各地からの観光客が集まっている様子がみてとれました。

データについて:

【モバイル空間統計®・国内人口分布統計(リアルタイム版)】

※モバイル空間統計®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

ドコモの携帯電話ネットワークのしくみを使用して作成される人口の統計情報です。

集団の人数のみをあらわす人口統計情報であるため、お客様個人を特定することはできません。

インテージは「モバイル空間統計」の1次販売店です。

モバイル空間統計・人口マップ https://mobakumap.jp/

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら