人の流れは、そのエリアの特性を映し出します。

このシリーズでは、特定のエリアの人の流れを、データで見ていきます。

今月は小田急電鉄の沿線エリアに注目します。

コロナ前と比べて、まちの顔はどのように変わってきているのでしょうか。

| 小田急電鉄は東京都新宿区・神奈川県海老名市に本社をおき、新宿駅 – 小田原駅間を結ぶ小田原線など3路線・120.5 km(営業キロ)、計70駅を運営している首都圏の主要私鉄のひとつです。 創業は1923年で、第二次世界大戦中の1942年に東京急行電鉄(いわゆる大東急)に統合されましたが、戦後の再編成により京浜急行電鉄(京急)、京王帝都電鉄(現在の京王電鉄)とともに東京急行電鉄(現.東急電鉄)から分離・独立して発足しました。 小田急グループとしては、江ノ島電鉄や箱根登山鉄道・ロープウェイ等を運営する小田急箱根のほか、箱根・江ノ島(湘南)という神奈川県内の2大観光地を背景に、運輸・流通・不動産・ホテルなど約70社を幅広く展開しています。 系列会社のひとつである小田急エージェンシーのホームページでは、沿線地域を7つのサブエリアに分けて、それぞれのエリアのプロファイルデータを公開しています。 https://www.odakyu-ag.co.jp/transit-media/data/ 今回の分析では、3路線の全70駅についてそれぞれ駅をおおむね中心とする1㎞四方を駅周辺エリアと定義し、モバイル空間統計による各駅周辺滞在者の総数および性年代別・居住地別内訳を、このサブエリア別に合算・集計したものをご紹介します。 |

| サブエリア | 該当区間 |

| 新宿副都心 世田谷 川﨑・多摩 町田 県央 江の島・湘南 小田原・箱根 | 新宿 – 代々木上原 東北沢 – 成城学園前 喜多見 – 柿生、新百合ヶ丘 – 唐木田 鶴川 – 相模大野 小田急相模原 – 渋沢、東林間 – 桜が丘 高座渋谷 – 片瀬江ノ島 新松田 – 小田原 |

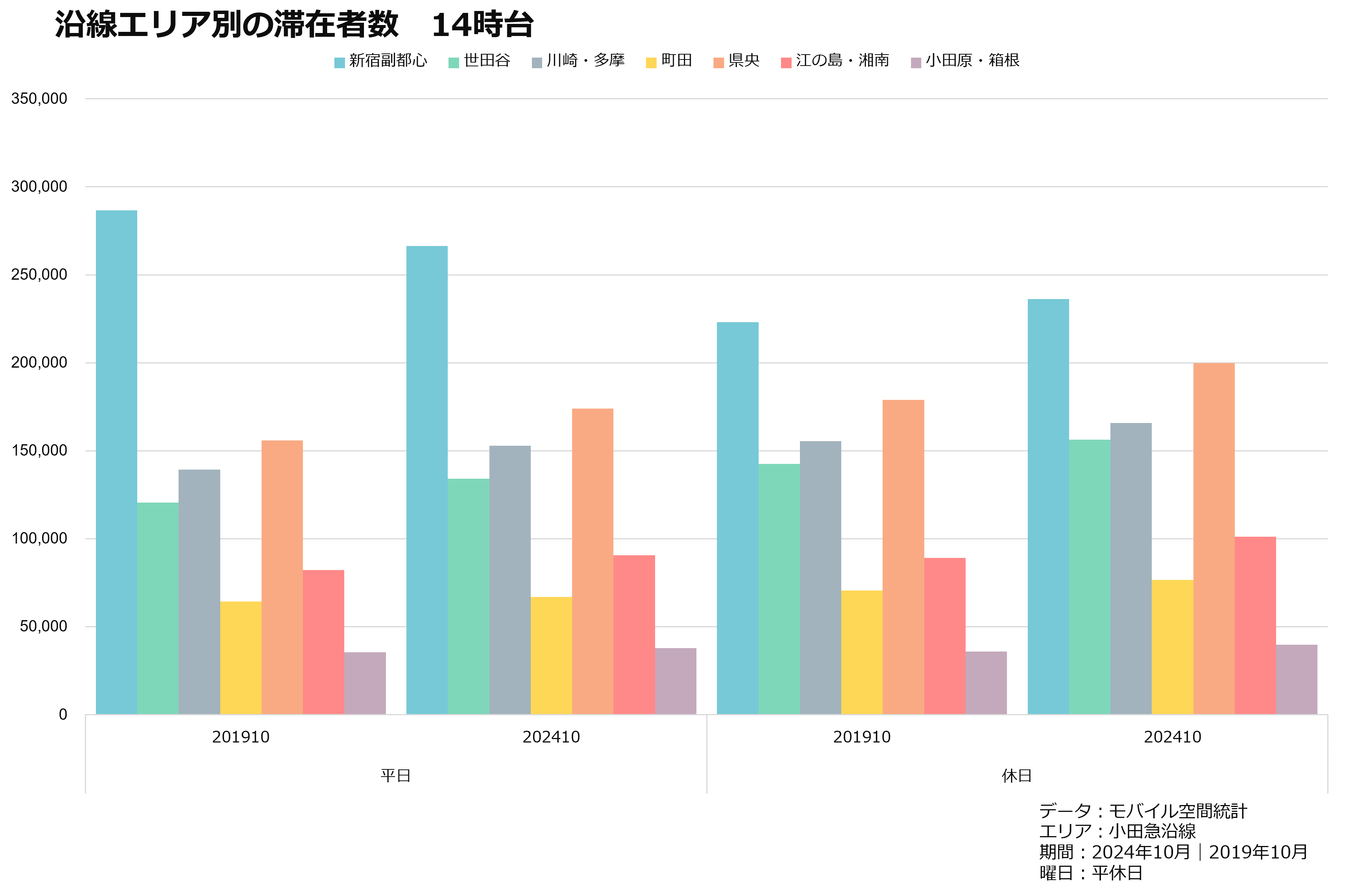

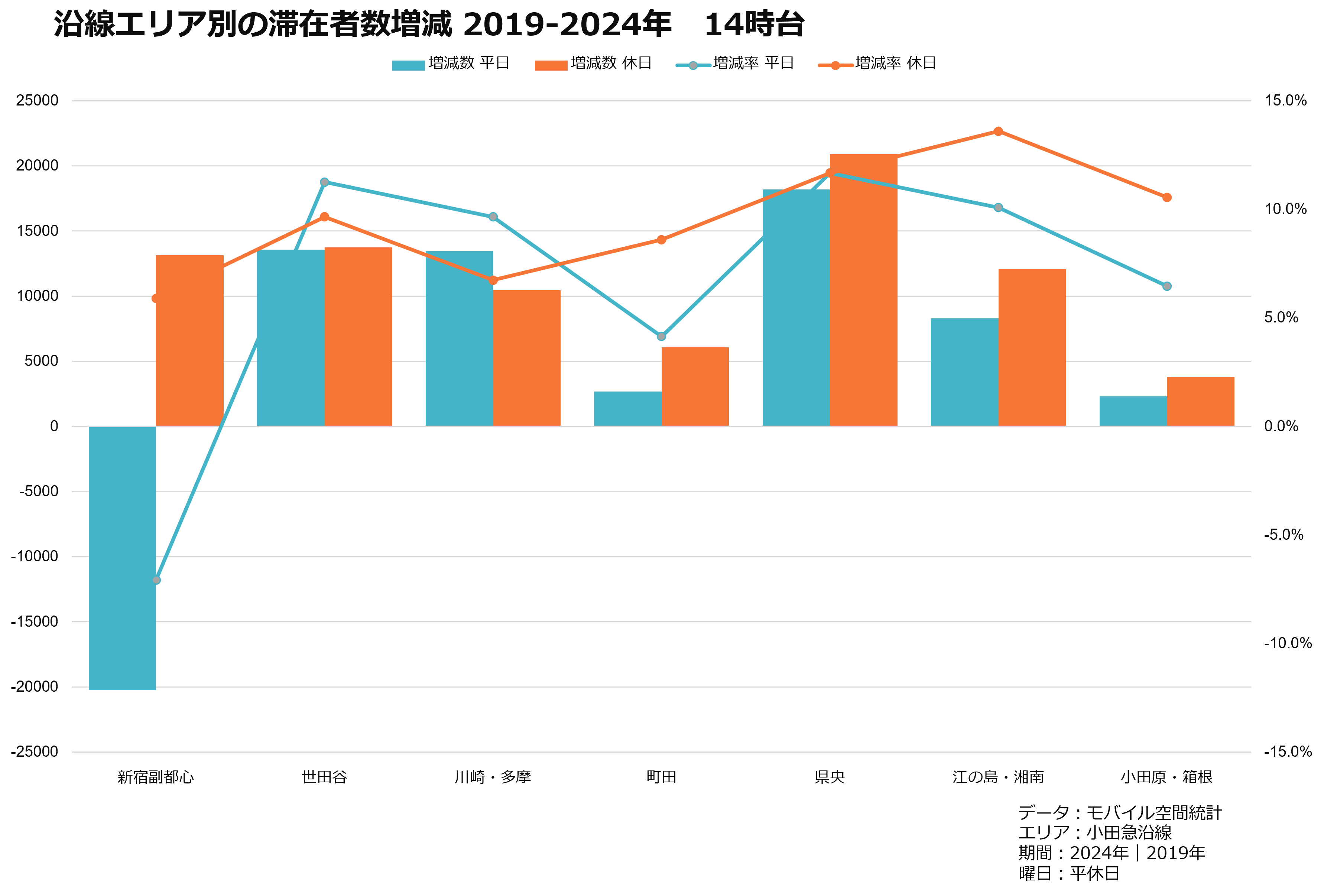

はじめに、2024年10月の平休日・14時台での路線別エリア滞在者数を、コロナ前の2019年10月と比較してみました。

国内最大のターミナル駅である新宿を擁する新宿副都心エリアのみ、平日・日中の滞在者数がコロナ前の2019年を下回っていますが、そのほかはおおむね平休日とも増加傾向にあります。

小田急沿線全体では、コロナ前と比較して平日で4%、休日で9%と、休日の増加率の方がやや高くなっています。

サブエリアごとに見ると、世田谷エリアと川崎・多摩エリアでは平日の増加率の方が大きく、町田エリアや江ノ島・湘南エリア、小田原・箱根エリアでは休日の増加率の方が高いようです。

箱根や江ノ島・鎌倉などの観光客数の伸びが、そのまま反映されている印象です。

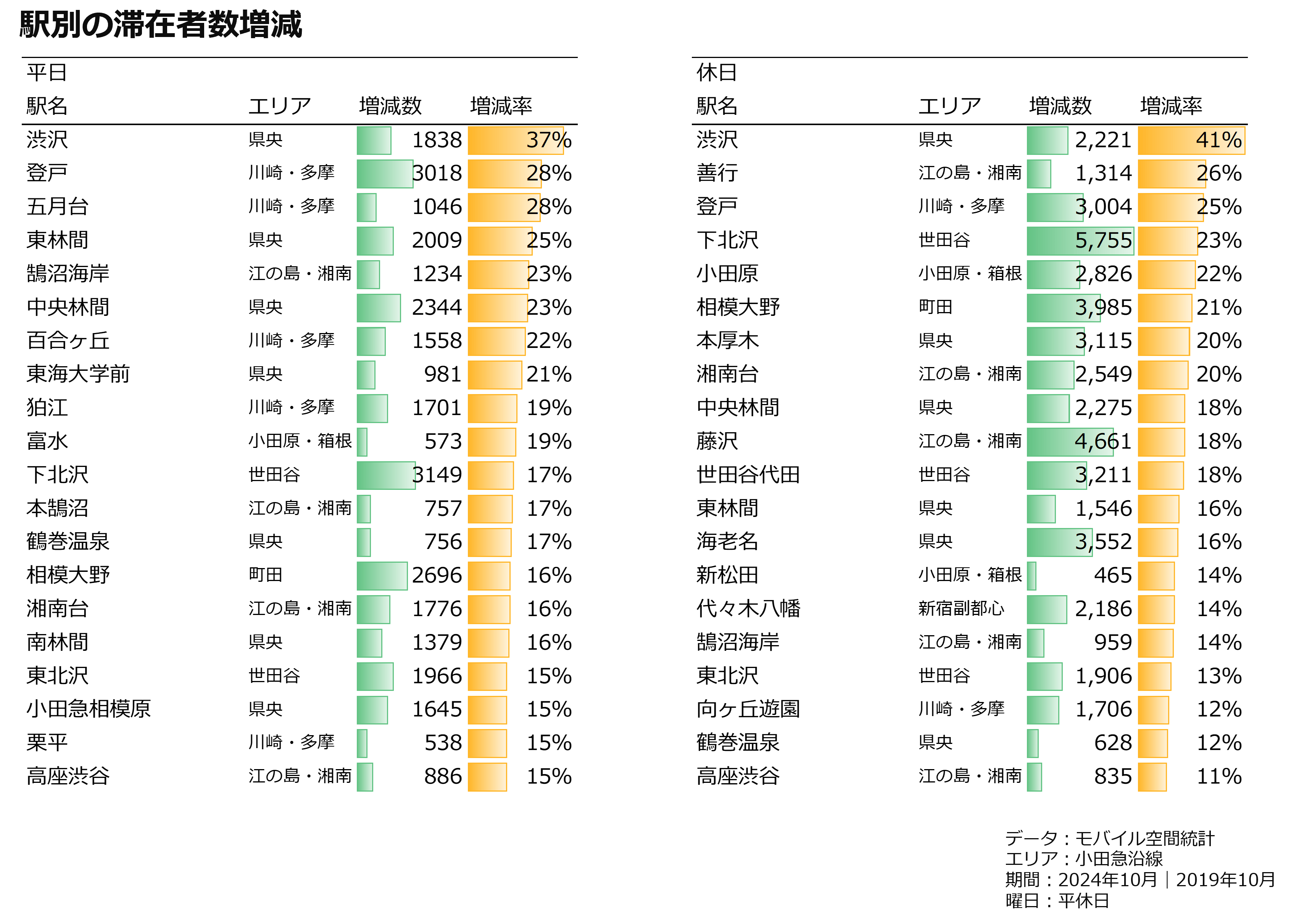

下表は、同じくコロナ前の2019年と2024年での14時台の滞在者の増減数および増減率を駅別に比較したものですが、増減率では平休日ともに渋沢駅(県央エリア)がトップとなっています。

平日では下北沢や登戸、相模大野、中央林間など通勤・通学の乗換駅が上位に来ているのに対して、休日では、藤沢・相模大野など江ノ島線のターミナル駅や、下北沢・本厚木・海老名・小田原など地元のショッピングタウンで滞在者人口が顕著に増加している様子がわかります。

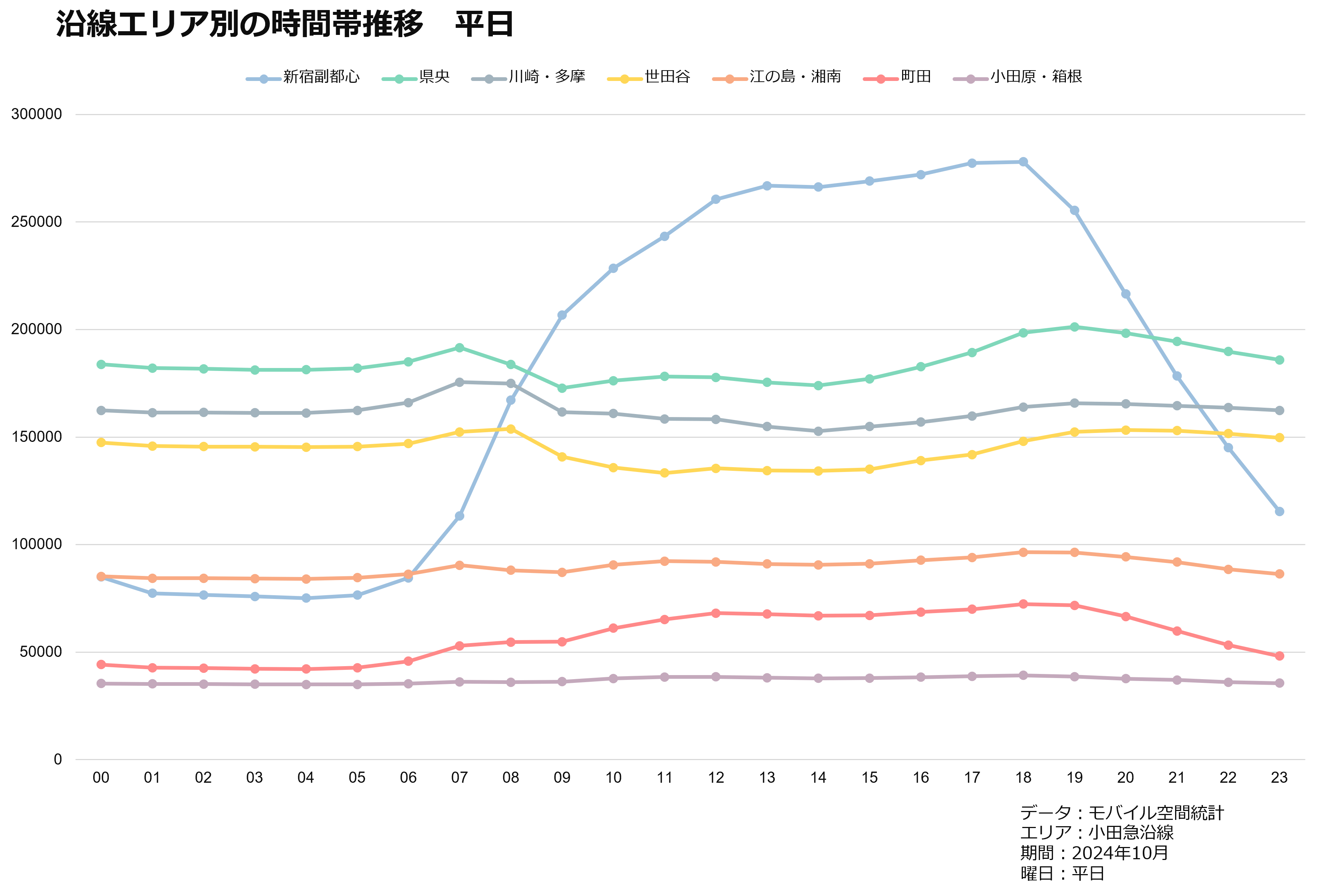

各エリアごとに、2024年10月・平休日での時間帯推移をみてみると、平日・朝夕の通勤時間帯にピークタイムが出現しているのは世田谷エリアから県央エリアに掛けてで、町田エリア以遠はそこまで時間帯による変動は大きくない様子です。

新宿副都心は典型的な繁華街型の波形を示しており、7-9時台に急激に増加して12時台移行にピークを迎え、19時台以降は急速に減少しています。

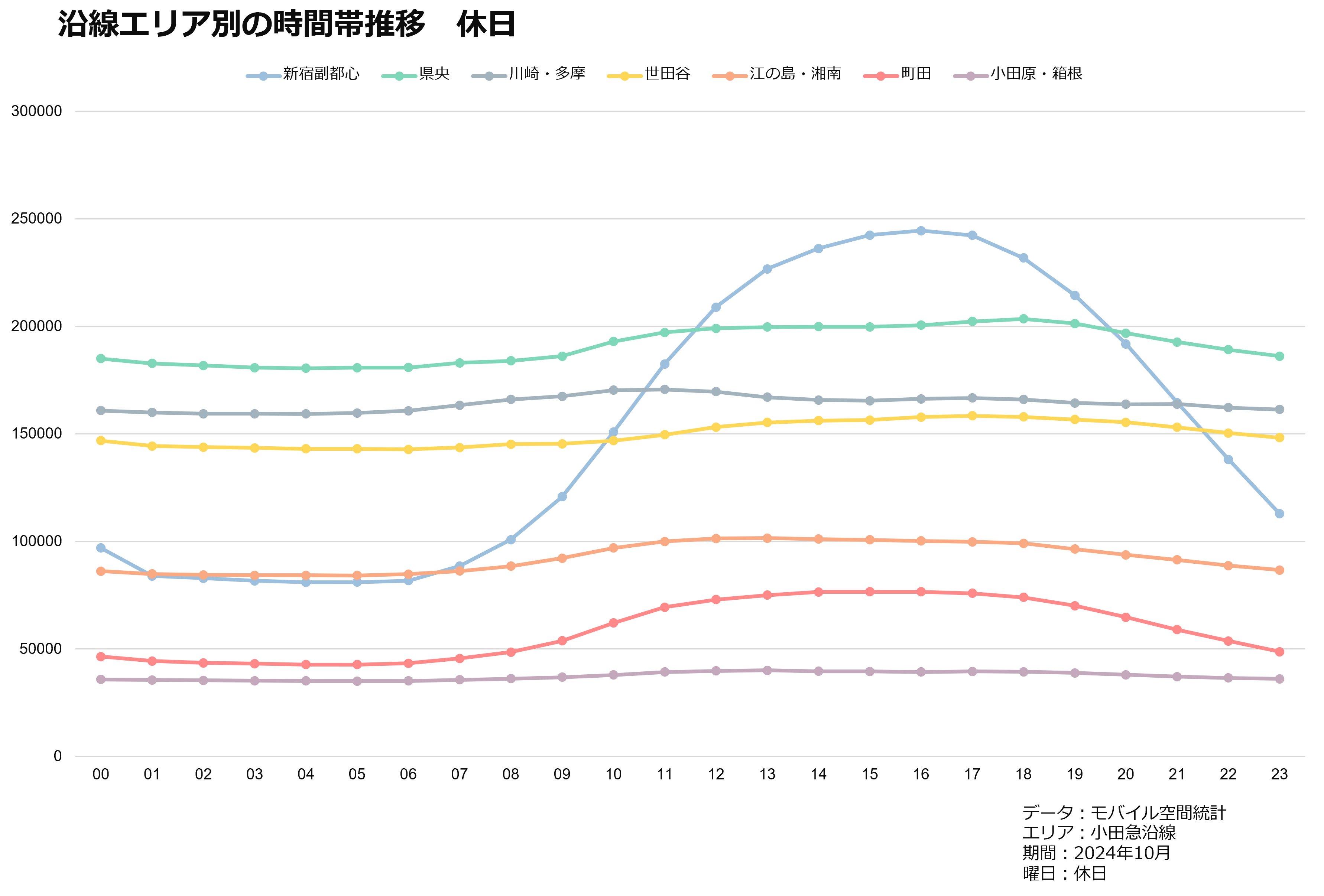

いっぽう休日では、全体的には時間による変動が小幅になる中、新宿副都心エリアと町田エリアでは日中12時台から18時台に滞在者数のヤマが見えます。

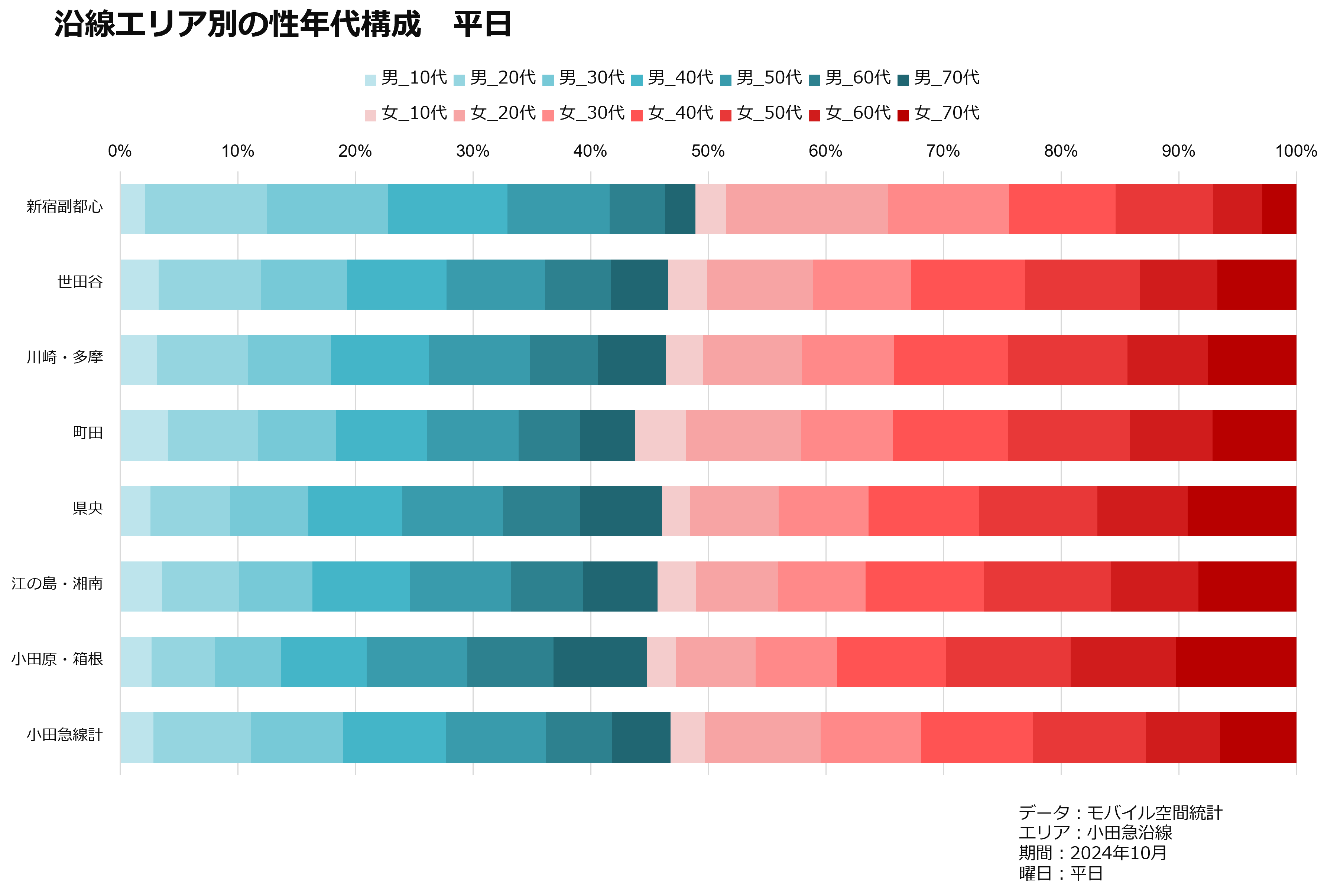

同じく2024年10月について、14時台での性年代構成をみてみると、平日では、新宿副都心は小田急沿線全体に比べてやはり20-30代の構成比が高く、70代の構成比が低いようです。

逆に県央以遠の3エリアでは、若年層の構成比が低く、50-70代のシニア層の構成比が高い傾向が見えます。

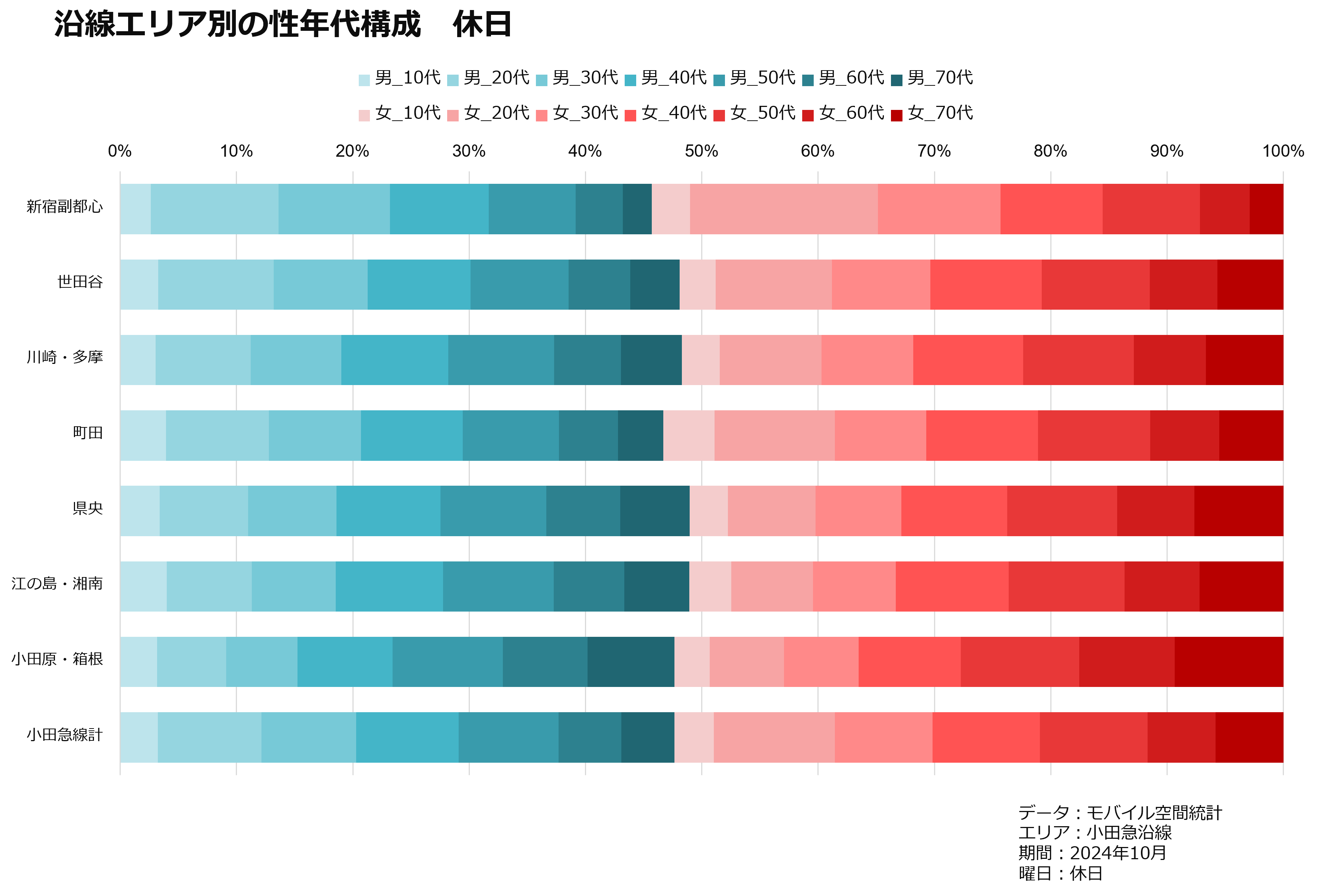

休日でも、この傾向はおおむね変わりません。

5年前からの変化としては、沿線全体に共通して30-40代の構成比がやや低く、50代の構成比がやや高くなったことが挙げられますが、いずれも±2%内に収束しており、そこまで大きな変化はないようです。

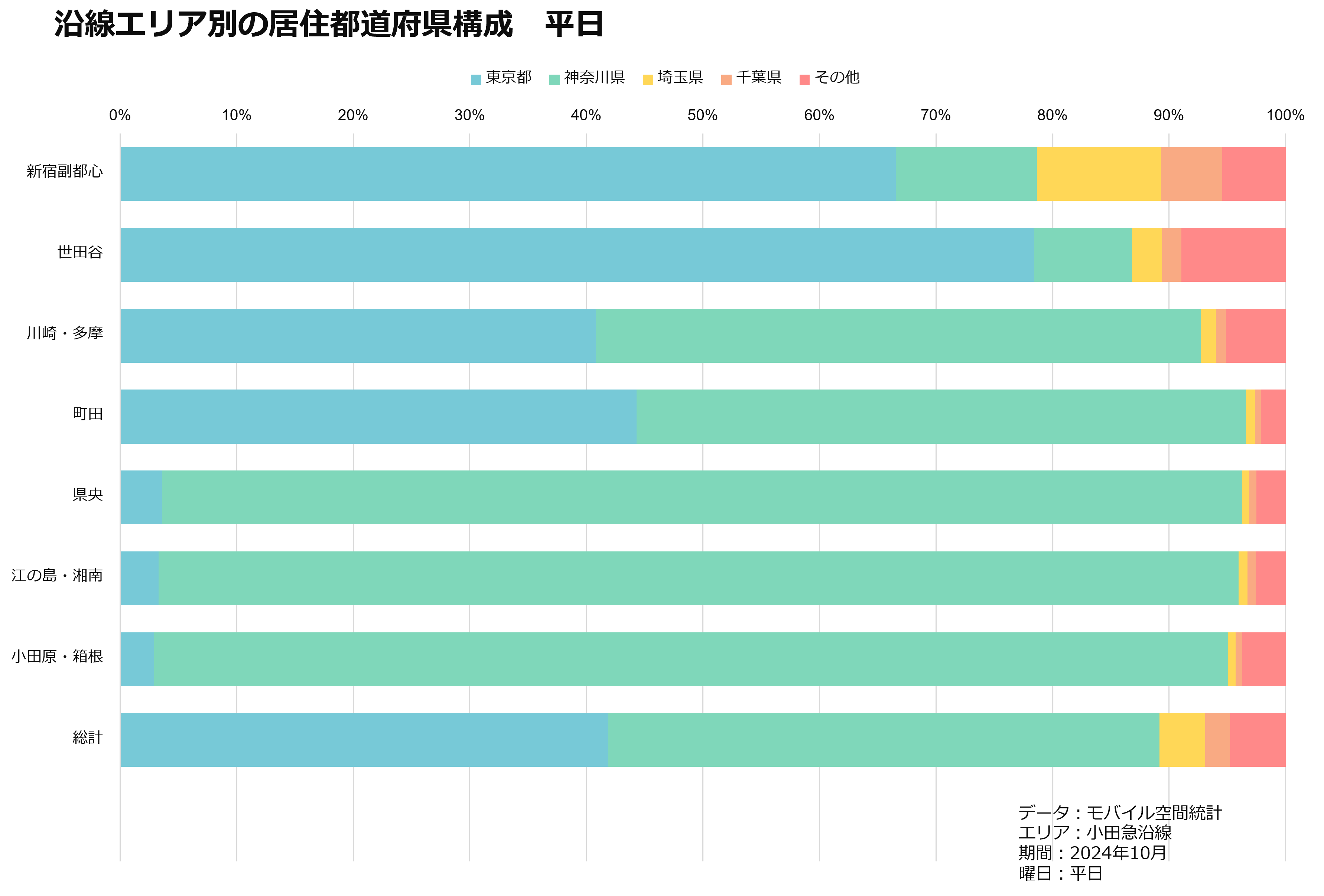

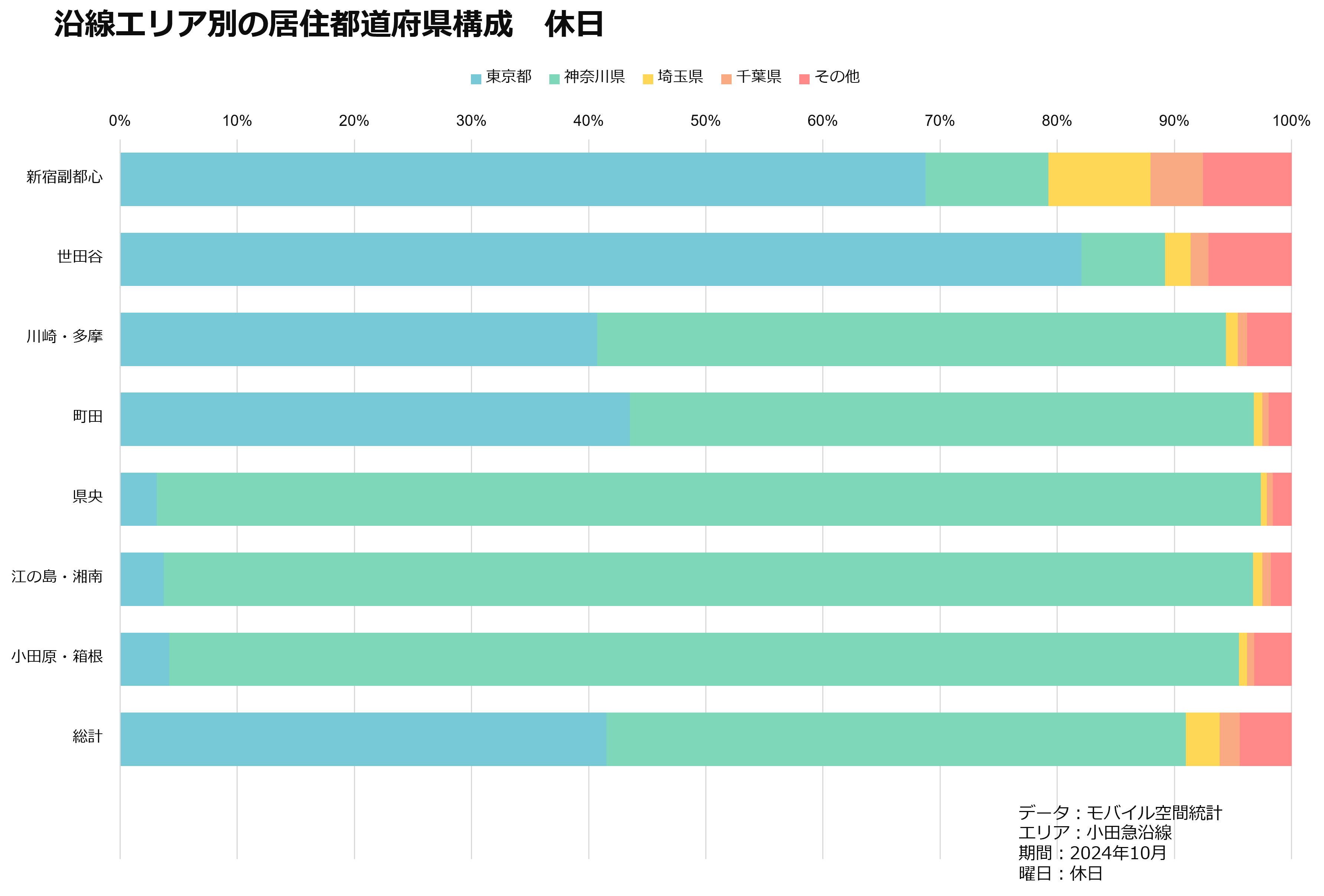

次に、2024年10月・14時台での各沿線滞在者の居住地分布をみると、沿線全体としての1都3県外からの流入はわずかに4-5%程度、休日の新宿副都心でも8%にとどまり、東京・神奈川在住者がどのエリアも8-9割を占めています。

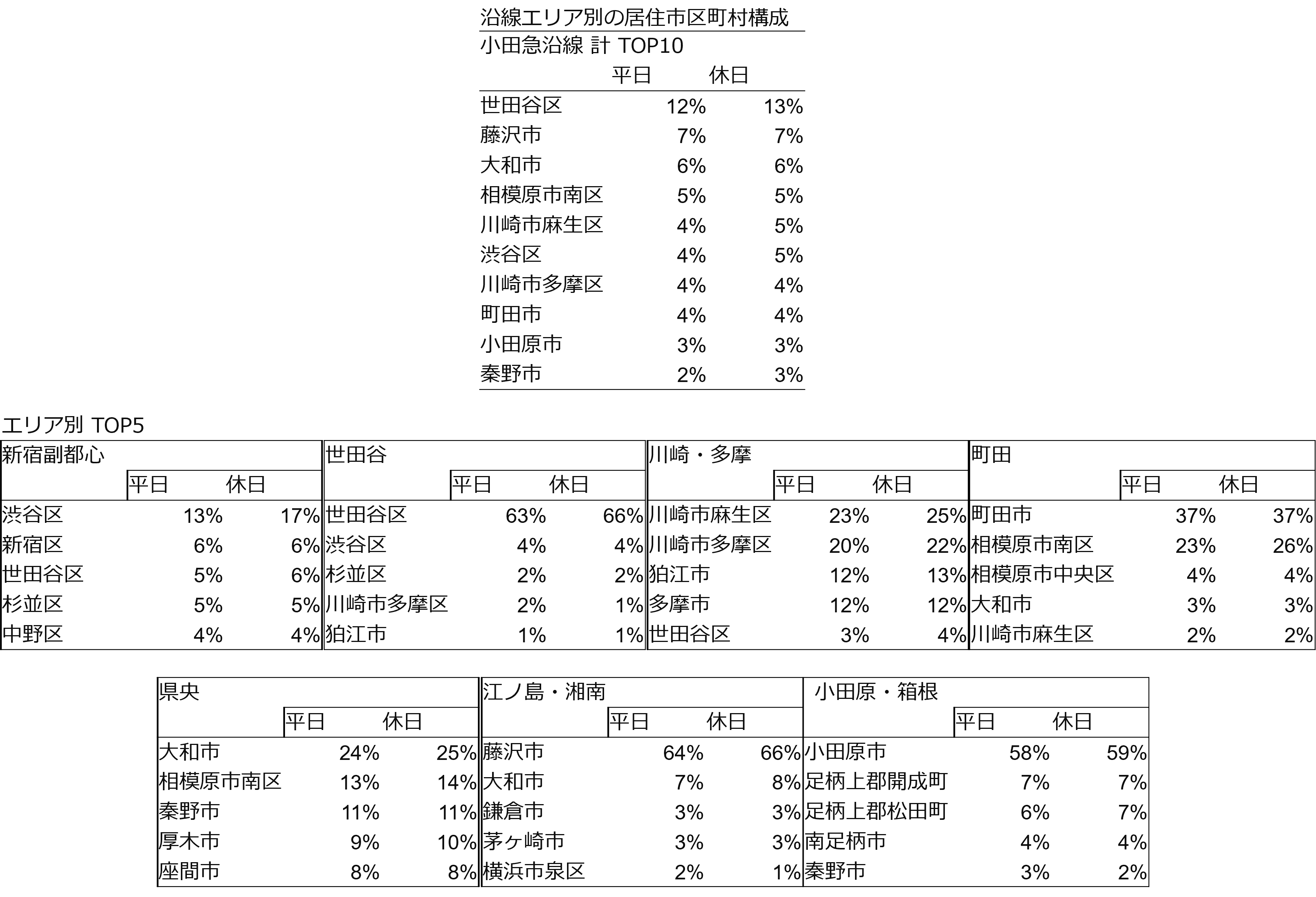

各エリア滞在者の居住地を市区町村レベルまでブレイクダウンしてみると、平休日とも地元や近距離移動の利用者が中心であることがわかります。

いずれのエリアでも地元市区町村の居住者が6-7割程度で、休日には地元比率がさらに高まる傾向にあるようです。

5年前の状況と比較してみると、これらの占有率上位の地元自治体は、増減数でも上位にランクインすることが多いことがわかりました。沿線の生活者が、日常的な生活圏内で過ごすことが増えている、と考えられます。

今回は“私鉄沿線シリーズ”として、小田急電鉄の沿線エリアについての、人口構造分析の一端をご紹介しました。

今回のような鉄道会社側の視点でのゾーニングに限らず、沿線住民の生活行動圏に近しい“サブエリア”を定義してデータを集計・比較してみることで、各エリアでの生活者のプロファイリングや行動特性の実態をより精緻に把握することができると思います。

データについて:

【モバイル空間統計®・国内人口分布統計(リアルタイム版)】

※モバイル空間統計®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

ドコモの携帯電話ネットワークのしくみを使用して作成される人口の統計情報です。

集団の人数のみをあらわす人口統計情報であるため、お客様個人を特定することはできません。

インテージは「モバイル空間統計」の1次販売店です。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら