これまで「実務で解説 生活者起点で考えるマーケティングフレームの使い方」と題して、

生活者の意識や行動に基づくマーケティングフレームの使い方を解説してきました。多くのポジティブなご意見をいただいた一方、「具体的なリサーチ設計について知りたい」という声もありました。本連載では、その要望に応え、生活者中心のマーケティングリサーチについて考えていきます。

第4回では、セグメンテーション調査を、新商品開発の上流工程だけでなく、ビジネスの進捗管理にも活用する考え方についてご紹介しました。消費者購買パネルのモニターに、アンケート調査でセグメントをタグ付けすることによって、セグメント別のビジネス分析が可能になります。商品やブランドのポートフォリオが、生活者セグメンテーションと紐づいている場合は、セグメント別ビジネスの進捗管理と併せて、生活者により良い価値を提供するための機会探索を進めることも可能になります。

今回は、一人の生活者が複数のニーズを持つ場合を想定し、オケージョンマップをビジネスマネジメントに活用する方法について、ご紹介します。セグメンテーション調査と同様、折角調査をしたのであれば、振り返りにも活用して、次のビジネス機会の発見に繋げていただきたいという想いです。

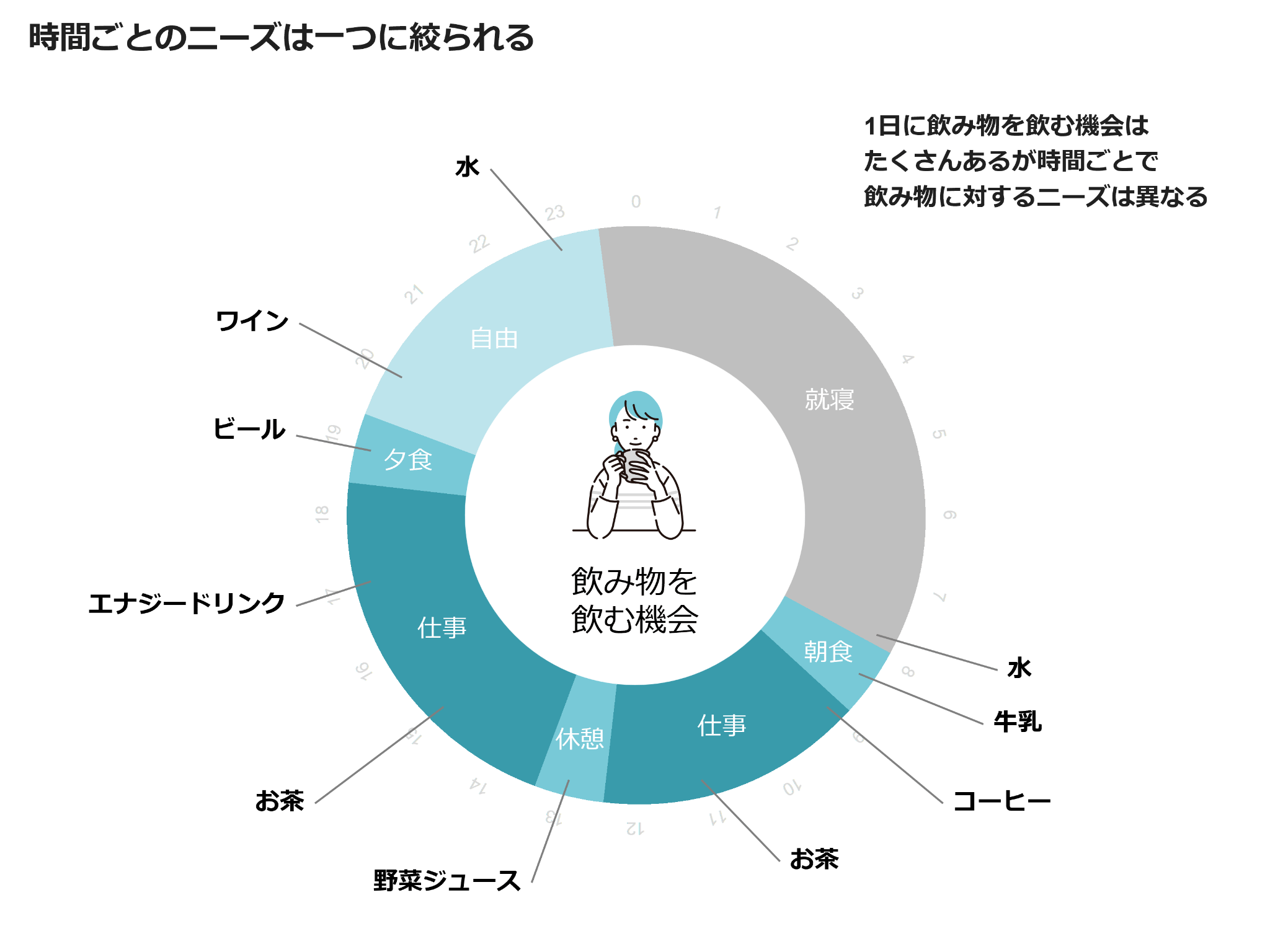

一人の生活者が複数のニーズを持つ場合はたくさんあります。図1は、一人の生活者の1日に飲み物を飲む機会を表しています。朝起きた時には水を飲んでいるようですが、朝食の時は、牛乳を飲んでいます。時間によって飲み物が異なるので、時間によって飲み物に対するニーズの異なることが示唆されます。これは、見方を変えると、生活者の行動を時間で区切れば、時間ごとの一人の生活者のニーズは、一つに絞られると考えることもできます。ニーズが一つに絞られれば、そのニーズをより良く満たすための商品開発も議論もできるようになると思います。

図1

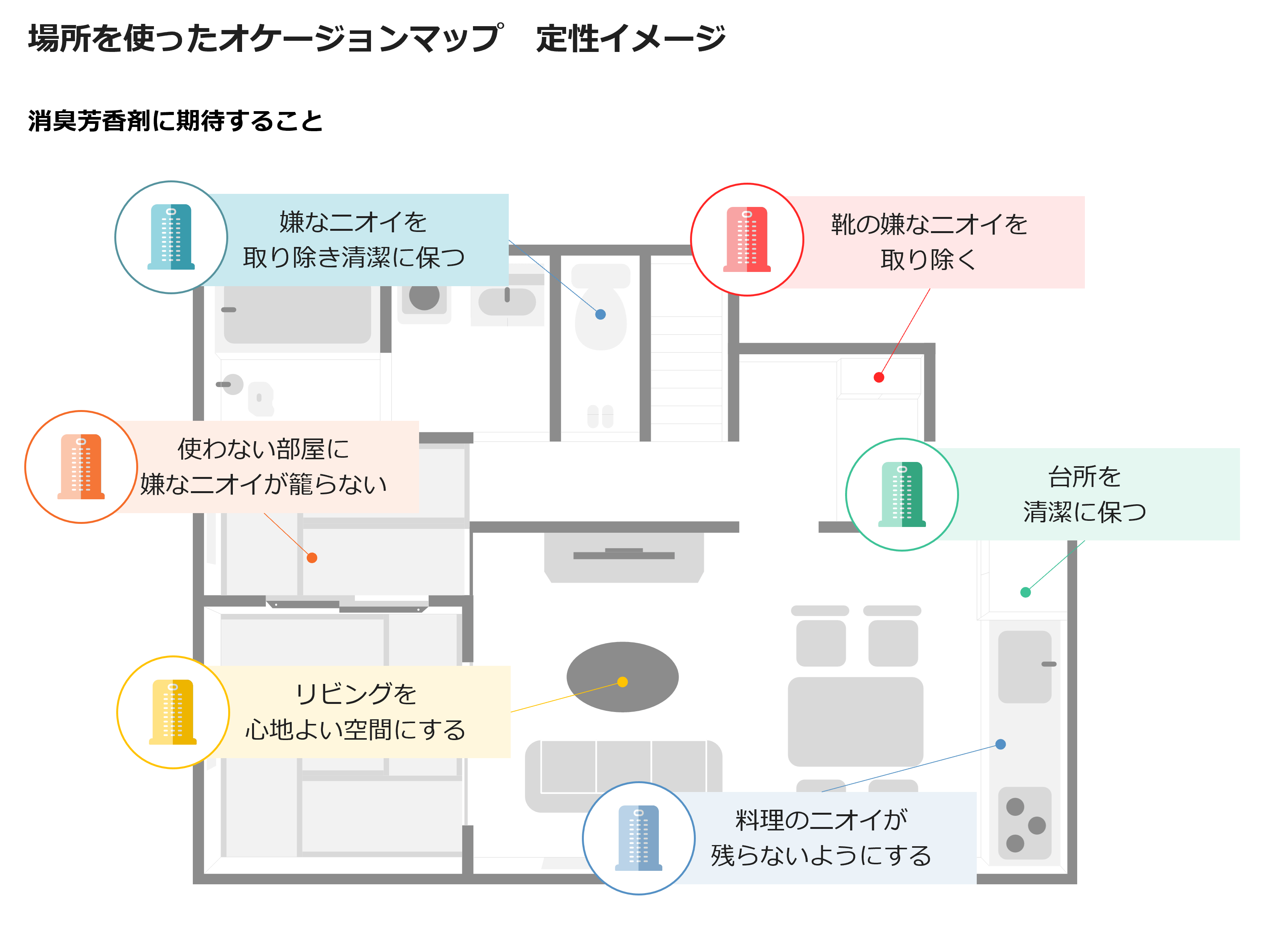

図2は、場所を使ったオケージョンマップの例になります。生活者は、当然ですが、家の中を移動します。図2は、移動した部屋/空間によって、一人の生活者のニーズが変わることを示していると解釈することもできます。これは、時間の場合と同様に見方を変えると、生活者の行動を場所で区切っても、生活者のニーズは、一つに絞られると考えることもできそうです。

図2

ご紹介した2つの例に共通することとしては、同時に2つの時間や場所を体験することはないことが挙げられます。午前8時と午後4時を同時に体験できる人はいないですし、台所に立ちながら、同時にお風呂につかることのできる人はいません。オケージョンマップを作成するポイントの一つに、ダブりの無いことがあります。

製品の使用シーンをアンケートで聴取された経験のある方も多いと思います。例えば、「この製品を飲んだことのある場面をお答えください」という設問がそれに当たります。その際、「昼食時に飲んだことがある」と「オフィスで飲んだことがある」といった選択肢を設定する方がいらっしゃいますが、オケージョンマップを作成するという観点では、ダブりが生じます(昼食時にオフィスで飲んだことのある人は、両方にあてはまる)ので、おすすめすることはできません。

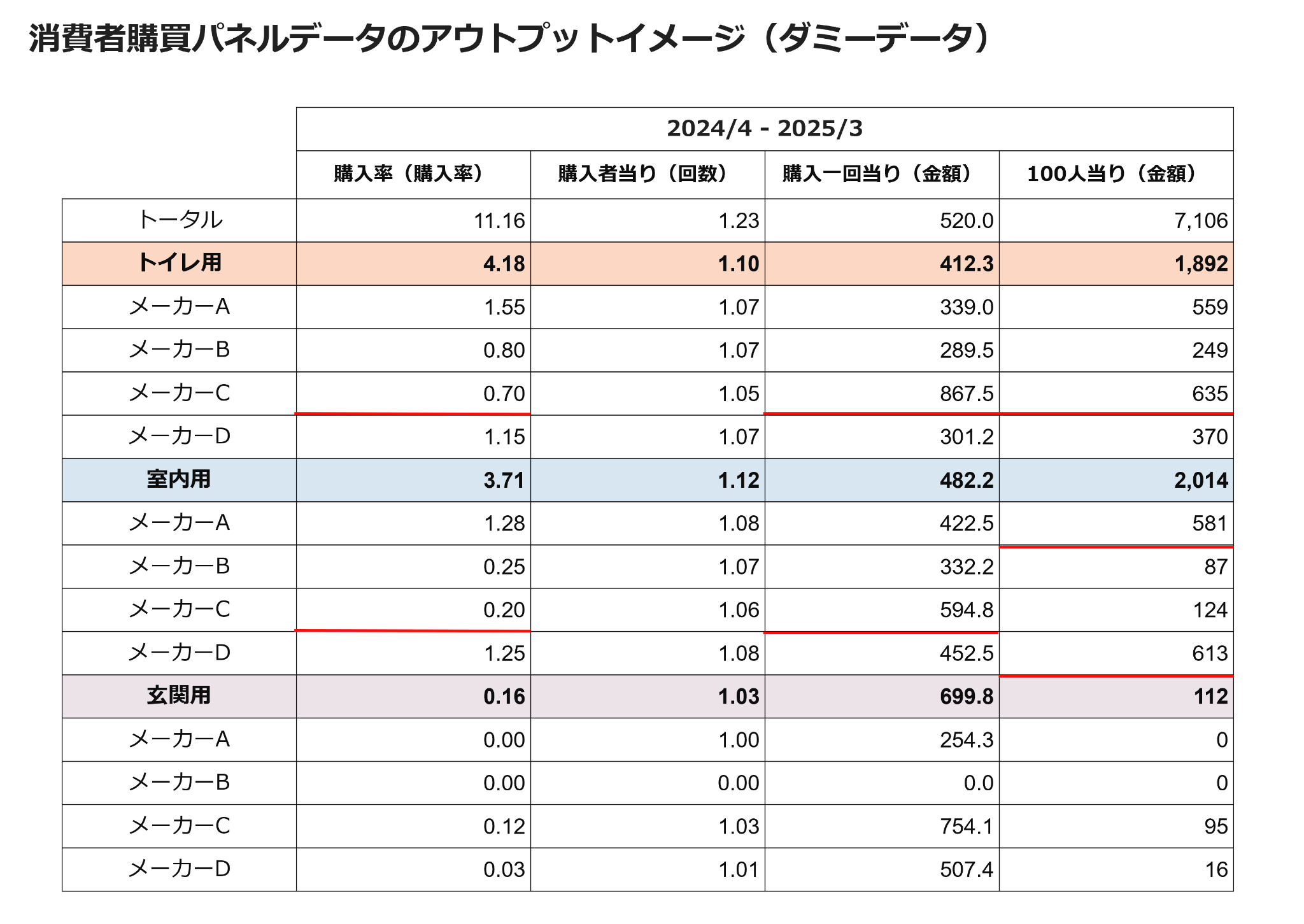

消臭芳香剤カテゴリーの場合、商品ラインナップがオケージョン別になっていることも多いので、消費者の購買行動を表すパネルデータも、図3のような出力が可能です。

図3

生活者の購買行動から考える購入金額の、以下の要因分解に従ってアウトプットされています。100人当たり(金額)が、生活者100人当たりの購入金額を示しています。

購入金額=購入者数x購入者一人当たり購入回数x購入1回当たり購入金額

厳密には、室内用の商材がトイレで使われていることもあるので、オケージョン別のビジネス分析と言い切れない部分もありますが、近しい形での分析が可能です。トイレでは、メーカーCの購入率(=生活者100人当たりの購入者数)が最も低いものの、購入1回当たり購入金額が最も高いため、100人当たり購入金額も4メーカー内で最も高くなっています。一方、室内では、メーカーCの購入1回当たり購入金額が最も高いのはトイレと同様ですが、他メーカーとの価格差はトイレほど大きくなく、購入率の差は逆にトイレ以上に大きいため、100人当たり購入金額は、メーカーAやDの方が高くなっています。メーカーCがトイレのようなビジネス構造を目指すのであれば、より高付加価値の商品を開発した上で、購入率のアップを目指す必要があるのかもしれません。

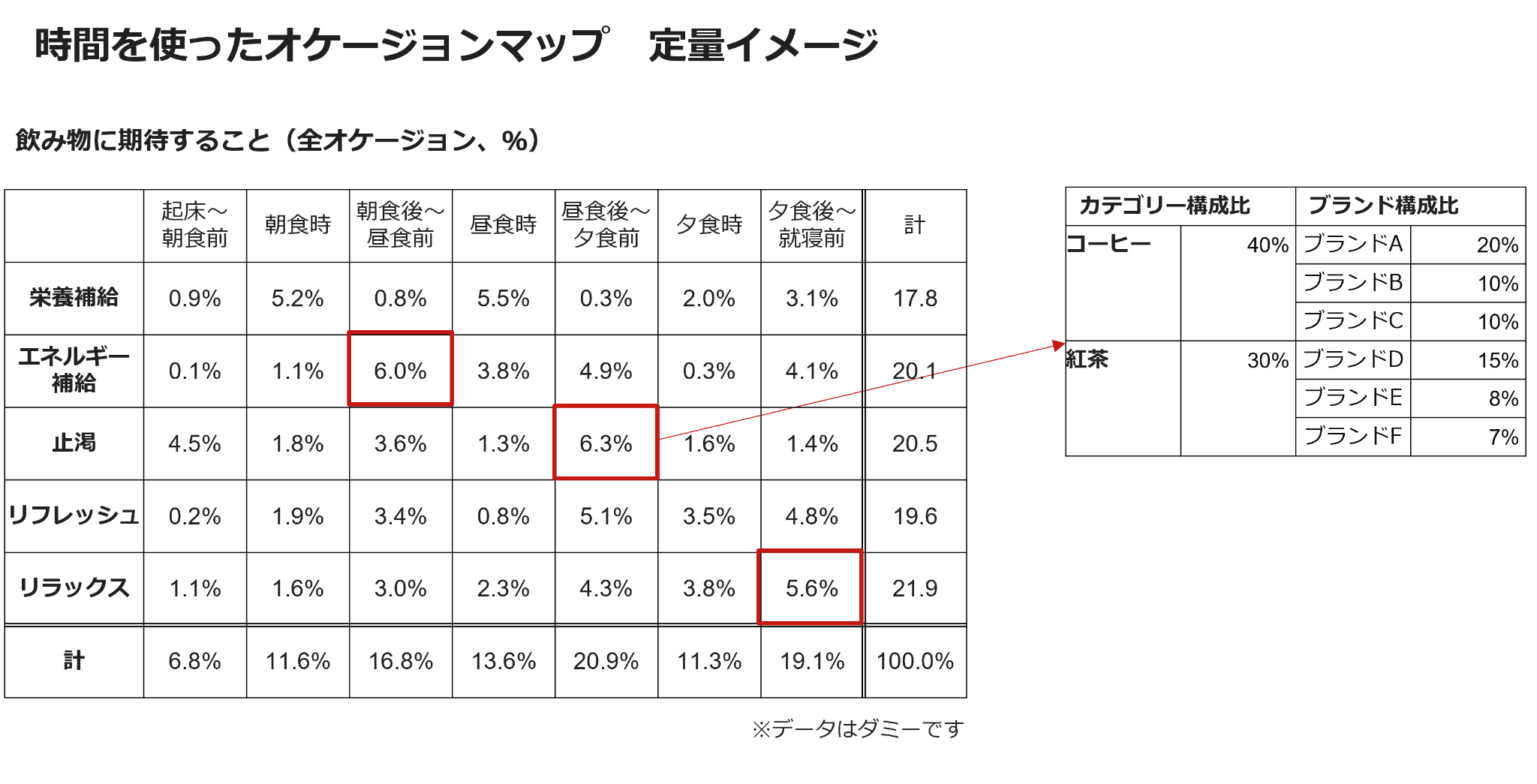

飲料のように時間で区切る場合には、定量調査を実施することで、図4のようなアウトプットが可能です。

図4

聴取のポイントの一つは、表頭にあります。生活者は、電車やバスのような時刻表通りの日々を送っている訳ではないので、時刻で区切ったり、オケージョンを細かく区切りすぎたりすると、回答しづらくなると思います。調査票では、各オケージョンを提示し、飲み物を飲む機会の有無と、その時のニーズを聴取します。

図4は、1年365日のある一日を切り取ったアウトプット例です。同じオケージョンでも、例えば平日と休日でニーズが大きく異なると想定される場合には、別々に聴取する場合もあります。突き詰めると、生活者の一日の過ごし方は、一日として同じことはないので、ビジネスに活用するという観点で、大局的な視点を持って、必要な粒度を検討することが肝要になります。

オケージョン別に、購入したブランドや商品を聴取することで、オケージョン別ニーズ別のブランドや商品の占有率の算出が可能になります。ここでのポイントは、一般的な製品カテゴリーに閉じずに聴取することにあります。つまり、普通は「コーヒー」「紅茶」など製品カテゴリーごとに調査しがちですが、そうではなく「どんな場面で何を選んだか」を幅広く聞くことがポイントです。たとえば「朝食時に飲むものは?」と聞くイメージです。この記事を読んでいただいているみなさまも生活者なので、ご自身の日常を思い起こしていただくと良いと思いますが、生活者は商品やサービスを購入するために日々を過ごしているのではなく、日々の生活を送る中で商品やサービスが必要な時に購入します。コーヒーを購入するために生活している訳ではなく、生活の中で、コーヒーを選んで購入しているはずです。 生活者を中心に考えると、紅茶が選ばれていたオケージョンのニーズを、コービーで代替するという発想も生まれてきます。

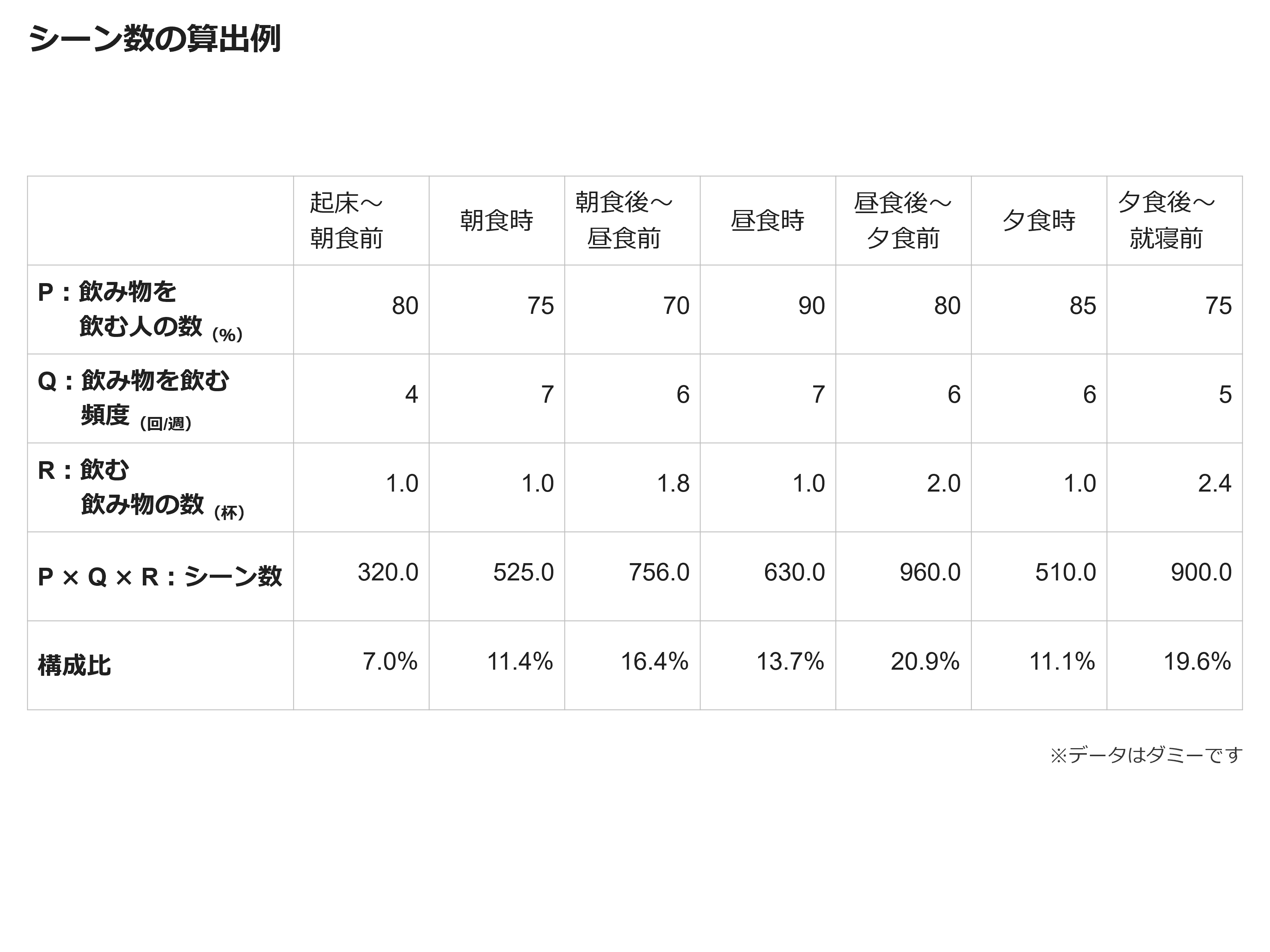

表頭が定義できれば、各オケージョンの飲み物の飲用頻度と、1回に飲む飲み物の数を聴取することで、図5のようなシーン数としてアウトプットをすることが可能になります。

図5

算出されたシーン数を、図4のニーズ別構成比で案分すると、ニーズ別のシーン数が算出できます。

たとえば、「昼食後から夕食前」に、「止渇」が求められるシーン数は、

960(シーン数)x 6.3% ÷ 20.9%(止渇の構成比)= 289

となります。当該オケージョンで同じ人が複数の飲み物を飲む場合、そのニーズは同じであるという前提を許容することができれば、このシーン数はされに、ブランド構成比やブランド構成比で案分することができます。例えば、「昼食後から夕食前」に、「止渇」が求められるシーンの内、ブランドAが獲得しているシーン数は、

289 x 20% ≒ 58

となります。現状の「昼食後から夕食前」に、「止渇」が求められるシーンでブランドAのビジネスを伸長させるためには、残りの231シーンをいかに獲得するかを考えることになり、その際には、市場全体を俯瞰する場合とは異なる競合が見えてくるかもしれません。 同じ計算は、すべてのオケージョン別ニーズ別に実施することが可能ですので、ブランドAが獲得している他のオケージョンやニーズのシーン数を比較することで、ビジネス伸長の機会を見つけ出すことも可能になります。また、定期的に実施することで、シーン数という、金額や数量とは異なる市場定義で、ビジネス進捗をトラッキングすることもできます。

今回は、オケージョンマップを、ビジネスの振り返りにも活用し、次に繋げていただく方法についてご紹介しました。オケージョンマップを作成するポイントの一つに、ダブりのないオケージョン設定をすることがあります。一方で、生活者の行動は、日々異なりますので、ビジネスの振り返りに必要な分析の粒度を、大局的な視点を持って判断することも重要になります。オケージョンマップを活用し、使用シーンを定量的に把握することで、次の成長機会の発見に繋げていただければと思います。

※)調査結果は、調査設計や分析手法によって大きく左右されます。本記事でご紹介したオケージョンマップを活用したビジネスの振り返りや商品開発にご興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらよりお問い合わせいただくか、営業担当までご連絡ください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら