これまで「実務で解説 生活者起点で考えるマーケティングフレームの使い方」と題して、

生活者の意識や行動に基づくマーケティングフレームの使い方を解説してきました。多くのポジティブなご意見をいただいた一方、「具体的なリサーチ設計について知りたい」という声もありました。本連載では、その要望に応え、生活者中心のマーケティングリサーチについて考えていきます。

第4、5回では、セグメンテーション調査やオケージョンマップといった生活者ニーズを俯瞰する手法を、新商品開発の上流工程だけでなく、ビジネスマネジメントにも活用する考え方についてご紹介しています。 第4回では、セグメントごとに売上額の要因分解を行う例をご紹介しました。 これは、消費者購買パネルのモニターに、アンケート調査でセグメントをタグ付けすることで実施することが出来ます。 第5回では、一般的なオンラインのアンケート調査で、使用シーンを漏れなくダブりなく(MECEに)聴取し、オケージョン別のビジネス分析を実施する例をご紹介しました。

セグメンテーション調査やオケージョンマップから次の機会を見つけ出したとしても、それを、商品アイデアに落としこむことに難しさを感じておられる方は多いのではないでしょうか? 商品アイデアは、至極当たり前のことですが、実際の生活の中で求められ、かつ、体験できるものでなければなりません。 ビジネス機会の発見を商品アイデアに繋げるために必要なものが、生活者インサイトになります。 今回は、生活者のインサイトを、商品アイデアに変換する方法についてご紹介します。

定量調査は、生活者のニーズを概念としてまとめ、その大きさを量的に把握するのには適していると思いますが、それを一日の生活という文脈の中で、具体的に理解することは難しいと思います。 図1は、弊社ダイニングダイアリー調査のアウトプットの一例です。

図1

喫食シーン別に、喫食理由を集計したもので、各喫食シーンに求められているニーズを俯瞰して把握することができます。 このデータから、朝食では「準備が簡単・時間がかからない」ことが最も求められているということができそうですし、「時短簡便」が最も求められるのは朝食であるということもできそうです。

では、この結果から、ヨーグルトの新商品アイデアを作ることを考えてみたいと思います。 「時短簡便なヨーグルト」では、意味がよく分からないですし、「準備が簡単なヨーグルト」や「時間がかからないヨーグルト」でも、具体的な商品イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。 生活者はヨーグルトという製品を、手に取って、食するのですが、その行動が想像できなければ商品アイデアにはなりづらいと思いますし、現在との違いが想像できなければ、新しさを伝えることも難しくなると思います。

生活者インサイトを探索する第一歩は、現実の生活シーンを具体的にイメージできるまで理解することから始まると思います。 先述の例であれば、“「準備が簡単」や「時間がかからない」ことを求める理由”までを理解することが重要です。 「準備が簡単」を求める理由は、『朝起きるのが苦手なので、朝食を準備する時間をできるだけ短くしたい』なのかもしれませんし、『朝食は、手作りの料理を家族みんなで食べたいと思っているが、子どもたちを起こすのに時間がかかってしまう』なのかもしれません。

先ほど同様、ヨーグルトを例にすると、『朝食を準備する時間をできるだけ短くしたい』と思っている人に、“一個食べるだけで、朝食で必要な栄養が摂れる”という訴求は共感されるかもしれませんが、『手作りの料理をみんなで食べたい』と思っている人にとっては、料理を手作りする機会を奪ってしまうことになり、共感されないかもしれません。 料理を手作りすることが重要なのであれば、新商品の提供ではなく、ヨーグルトを使った時短レシピを日替わりで提供するといったLTV (ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)向上施策の方が、ビジネスを伸長させる上では効果的な可能性もあります。

生活者インサイトは、生活者の中にあるもので、現実の生活と結びついているものですので、生活シーンが想像できない中で、インサイトを見つけ出すのは非常に難しいと思います。

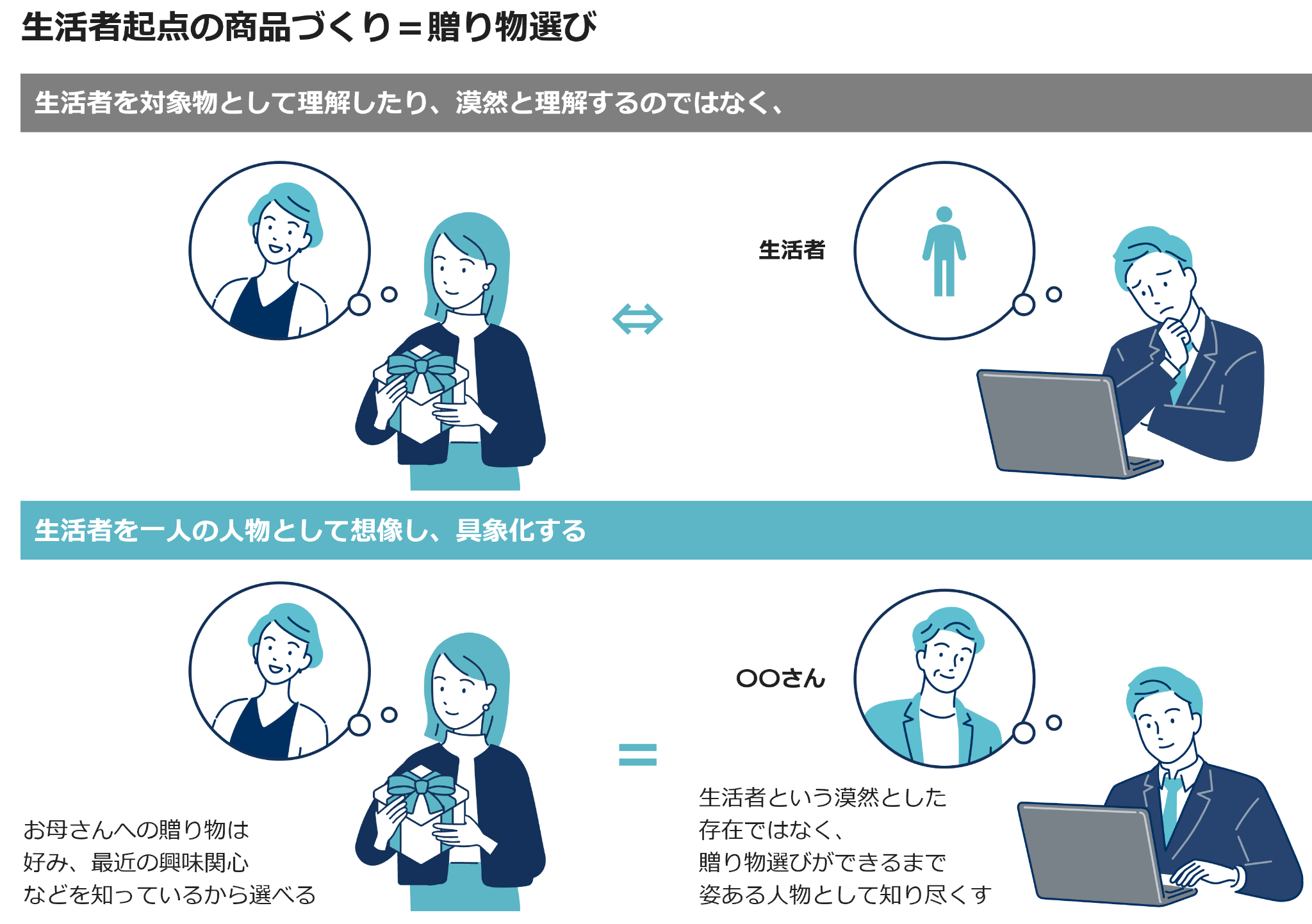

アイデア創出のポイントは、生活者を一人の人物として理解することにあると考えます。『朝起きるのが苦手』や『朝食は、手作りの料理を家族みんなで食べたい』は、メーカーや事業者が提供する商品やサービスと関係なく、生活者が普段から思い、感じていることになります。

『朝食に、手作りの料理を家族みんなで食べたい』のは、朝食が家族みんなで顔を揃える唯一の時間だからかもしれません。 子どもたちも、学校から帰ってきたらすぐに習い事にいってしまうので、夕食で家族みんなが一緒になることはないということも想像できます。 そんな毎日が続くと、朝食の時間は家族にとって非常に大事なイベントになり、家族の絆を作っていると思っていても不思議はありません。 このように、一日の生活が具体的になってくると、この生活者が求めている朝食が、おのずと見えてくると思います。 ヨーグルトで家族の会話が弾むようにするにはどうすればよいか、ヨーグルトに手作り感を加えるにはどうすればよいか、など、生活者理解が深まると、アイデアを創出する起点がたくさん生まれます。 これが、生活者を一人の人物として理解することのポイントになります。

たとえば、 みなさんが母の日に贈り物をするシーンを思い出してみてください。 普段のお母さんの行動や、お母さんとの会話を思い起こして、お母さんが喜んでくれそうなものをプレゼントに選ぶと思います。 そして、プレゼント受け取ったお母さんがまったく全く喜ばず、不機嫌になることもないと思います。

図2

新商品のアイデアは、生活者に“聴取”して出てくるものではなく、生活者を一人の人物として理解し、贈ると喜んでくれそうなものを開発者が創出するものだと考えます。 お母さんに贈り物を選ぶのと同じように、生活者の理解が深ければ深いほど、容易にアイデアは浮かんでくると思います。

このようなお話をすると、一人の生活者から出てきたアイデアで、本当にビジネスが伸長するのか、という問いをよく頂きます。 もちろん、一人の生活者から出てきたアイデアがすべて生活者に高く受容されるとは限りません。 アイデアを創出したあとは、それを商品コンセプトとしてまとめ、定量的に受容性を検証するステップに入ります。 商品コンセプトの作成については第7回記事で、受容性の検証については、第8回記事で取り上げます。

生活者のインサイトを見つけ出し、アイデアを創出するためには、現実の生活を具体的にイメージし、生活者を一人の人物として理解することが必要と考えます。 生活者を対象物としてではなく、人物として理解してはじめて、アイデアを創出するための起点が生まれます。 起点ができれば、その生活者に贈り物を届けるのと同様の発想で、アイデアを創出することが可能になります。 みなさんの周りにもたくさんの生活者がいらっしゃいますので、そのうちの一人でも深く理解することができれば、今までにないアイデアが見つかるかもしれません。

※)調査結果は、調査設計や分析手法によって大きく左右されます。本記事でご紹介したオケージョンマップを活用したビジネスの振り返りや商品開発にご興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらよりお問い合わせ頂くか、営業担当までご連絡ください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら