これまで「実務で解説 生活者起点で考えるマーケティングフレームの使い方」と題して、

生活者の意識や行動に基づくマーケティングフレームの使い方を解説してきました。多くのポジティブなご意見をいただいた一方、「具体的なリサーチ設計について知りたい」という声もありました。本連載では、その要望に応え、生活者中心のマーケティングリサーチについて考えていきます。

第6回では、生活者のインサイトから商品アイデアを創出するために、現実の生活を具体的にイメージし、生活者を一人の人物として理解することの重要性を書かせていただきました。

生活者を一人の人物として理解することで、アイデアを創出するための起点が生まれ、その生活者への贈り物選びのように発想すると、アイデアが広がります。

その新たに生まれたアイデアを、商品やブランドとして具現化し、生活者にお届けしなければ、ビジネスにはなりません。今回は、アイデアを具現化するための羅針盤となる、コンセプト開発について、ご紹介します。商品コンセプトは、製品設計や、パッケージ制作、コミュニケーション開発の起点になるものと、ご理解いただけると良いと思います。

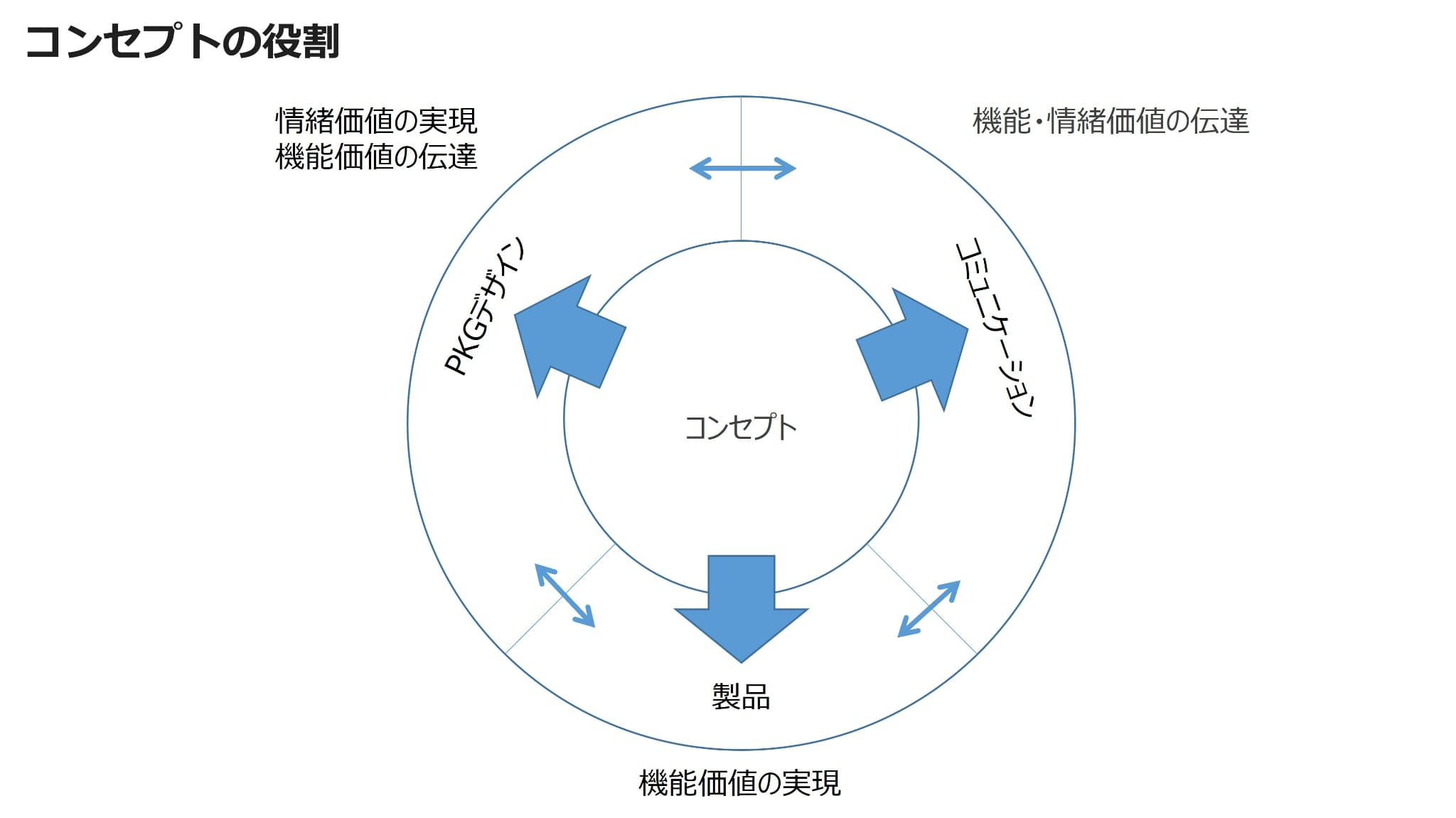

まずは、商品コンセプトが果たす役割について整理しておきたいと思います。開発やコミュニケーションの起点となるため、全体像を把握することが重要となります。

図1は、コンセプトの役割を模式的に表したものです。

図1

メーカーや事業者の観点では、商品コンセプトは、開発業務の中心に据えられて、開発関係者の共通認識を醸成するものになります。商品コンセプトに書かれていることを、生活者に伝達するために具現化されたものが「コミュニケーション」、生活者に体験してもらえるよう実現するのが「製品」、FMCG商材であれば、製品を物理的にお届けし、かつ、その内容を伝達する役割を担うのが、「パッケージデザイン」であると考えることができます。商品開発フローの観点では、コンセプトを中心に据えることによって、製品設計や、パッケージ制作、コミュニケーション開発を並行して行うことができるようにもなります。

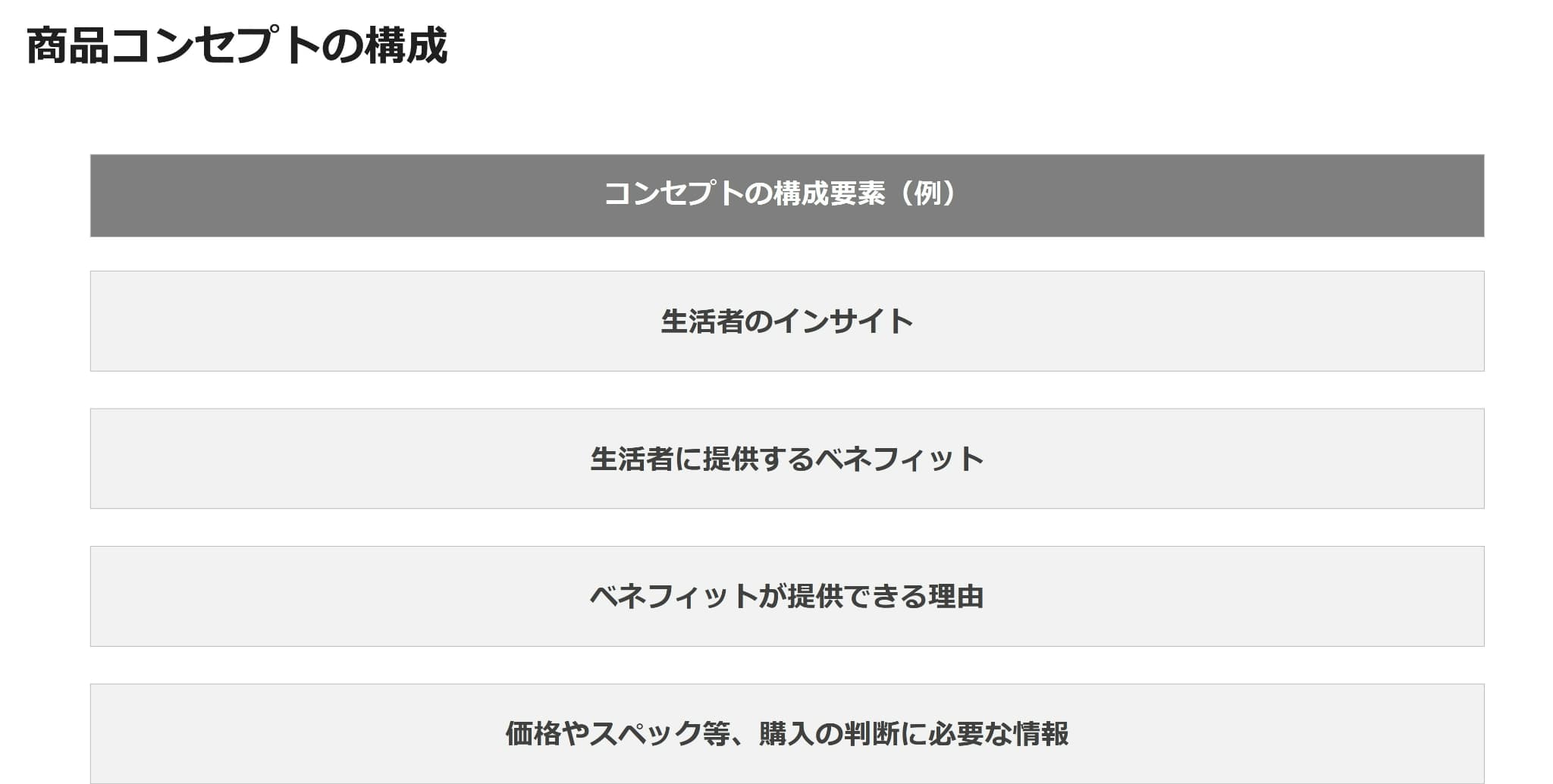

コンセプトの役割を理解したところで、次にその構成要素について見ていきます。商品コンセプトは、生活者のインサイトから生まれたアイデアを、「伝えたいこと」として簡潔にまとめたものということもできます。

図2は、商品コンセプトを構成する要素をまとめたものになります。

図2

ここからは、各構成要素のポイントを見ていきます。

「生活者のインサイト」の部分は、コミュニケーション戦略の観点では、生活者の興味・関心をひくためのメッセージの起点になり、製品設計やパッケージデザインの観点では、新たな価値を提供したい具体的な生活シーンの記述になります。

「生活者に提供するベネフィット」は、文字通りですが、生活者が感じることのできる便益を記載します。 少なからず、ベネフィットと製品特徴の違いについて、難しく感じられるかたもいらっしゃるようです。洗濯用洗剤で例えると、「部屋干しでいやなニオイがしない」はベネフィットで、「抗菌成分入り」は製品特徴です。「いやなニオイ」は、洗濯用洗剤の使用の有無にかかわらず、生活者が生活の中で感じるもので、「部屋干しでいやなニオイがしない」は、洗濯用洗剤を使用することで、生活の中で感じているものがどう変わるかを示しています。「抗菌成分入り」は、生活者が生活の中で感じているものではないですし、生活がどのように変わるかも記述していないと思います。カテゴリーによって、訴求できることに制約がありますので、表現方法の工夫が必要になる場合はあると思いますが、ベネフィットの基本的 な考え方をご理解いただけるとありがたいです。

「ベネフィットが提供できる理由」は、RTB(Reason To Believe)とも言われ、ベネフィットが信じるに足ることを示したり、数多の商品やブランドからこの商品を選ぶべき理由を記述したりするパートになります。「部屋干しでいやなニオイがしない」というベネフィットに対して、「抗菌成分入り」は、そのベネフィットを提供できる理由にはなり得ると考えますが、抗菌成分入りの洗濯用洗剤は多数あると思いますので、この商品を選ぶべき理由にはならないかもしれません 。

「価格やスペック等、購入の判断に必要な情報」も、文字通りです。ここの情報は、生活者による商品受容性に大きく影響しますし、スペックと価格が決まれば、コストターゲットが決まると思いますので、製品設計の観点でも重要になると思います。

実際に生活者インサイトを起点にコンセプトをどう開発するかを具体例で見てみましょう。

第6回 でも取り上げた、ヨーグルトのインサイトを例に、図2の商品コンセプトの構成に従ってコンセプトを作ってみたいと思います。

まずは「生活者のインサイト」から見ていきましょう。ヨーグルトに求められていることに、『準備が簡単』や『時間がかからない』などがありましたが、これらは生活者インサイトではないので、「生活者インサイト」部分に記述したとしても、役割を果たしません。

× 朝食の準備は、簡単な方がいいですよね?

おそらく、投げかけられているメッセージに同意される方は多いと思いますが、どこかで聞いたことがありそうな、“一般的な”フレーズに聞こえそうですし、具体的な朝食シーンも浮かばないのではないかと思います。

コミュニケーション開発の観点で、生活者の興味関心を惹く方法の一つとして、生活者インサイトを言語化して伝えることがあります。生活者が自身のインサイトを聞くことで、自分が理解されていると感じられることが、その要因の一つかもしれません。

〇 朝食は、家族みんなが集まる貴重な時間だから、準備は簡単に済ませて、

コミュニケーションをたくさん取りたいですよね

この例ならば、家族とのコミュニケーションを重視している人に対して、より核心を伝えることで、自分事として捉えてもらえる可能性があります。製品設計の観点でも、そのような生活者の朝食シーンが、より具体的にイメージできるのではないかと思います。

「生活者に提供するベネフィット」は、生活者インサイトの裏返しになります。 このポイントを分かりやすくベネフィット文として表現すると

〇 このヨーグルトを食べると、家族みんなが集まる朝食の貴重な時間に、

コミュニケーションをたくさん取ることができます

となります。実際のコンセプト作成ではもちろん、訴求可能な言葉を使って伝えたいことを表現しようとしますし、読みやすさなども工夫したりしますが、このベネフィット文で『裏返し』の意味をご理解いただきたく、生活者インサイトと対になるような形で表現してみました。

このように考えると、『朝食の準備が簡単』であることは、「ベネフィットを提供できる理由」にあたります。もし“フタを取って食べるだけ”という喫食行動が『朝食の準備が簡単』の根拠であれば、数多くのヨーグルトに共通の行動なので、このヨーグルトの「ベネフィットを提供できる理由」としては弱いかもしれません。“フタを取って食べる”ことが『簡単』と生活者に認識されていれば、「ベネフィットが信じるに足る」要素になり得ると考えられますが、ヨーグルトに共通の行動という点では、「この商品を選ぶ理由」には、ならないかもしれません。もし、“フタを開けると今日の運勢が書いてある”という製品特徴があれば、強いか弱いかはさておき、「この商品を選ぶ理由」にはなるかもしれません。

まとめると、以下のようなコンセプトができ上がります

朝食は、家族みんなが集まる貴重な時間だから、

準備は簡単に済ませて、

コミュニケーションをたくさん取りたいですよね

〇〇ブランドのヨーグルトなら

家族みんなが集まる朝食の貴重な時間に、

コミュニケーションをたくさん取ることができます

それは、フタを開けてすぐに食べられるだけでなく

フタの裏に『今日の運勢』が書いてあるので

会話のきっかけを作ることができるからです

実際には、ここから、ひとつひとつ言葉を選び、表現も工夫しながら、より強いコンセプトとなるよう改良を重ねていきますが、コンセプトの骨格作りは、このように生活者インサイトから始まります。

今回は、コンセプトの役割、構成、開発の考え方について取り上げました。商品コンセプトが、コミュニケーション開発、パッケージデザイン、製品設計の起点になり、生活者インサイトが商品コンセプト作りの起点になります。商品コンセプトを作成することによって、コミュニケーション開発、パッケージデザイン、製品設計を並行して行うことができ、開発期間の短縮につなげることもできます。生活者インサイトがあれば、コンセプトを開発することは可能ですので、ぜひ、チャレンジしていただければと思います。

※)調査結果は、調査設計や分析手法によって大きく左右されます。本記事でご紹介した商品コンセプト開発にご興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらよりお問い合わせいただくか、営業担当までご連絡ください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら