これまで「実務で解説 生活者起点で考えるマーケティングフレームの使い方」と題して、生活者の意識や行動に基づくマーケティングフレームの使い方を解説してきました。多くのポジティブなご意見をいただいた一方、「具体的なリサーチ設計について知りたい」という声もありました。本連載では、その要望に応え、生活者中心のマーケティングリサーチについて考えていきます。

第7回では、コンセプトの役割、構成、開発の考え方について取り上げました。商品コンセプトが、コミュニケーション開発、パッケージデザイン、製品設計の起点になり、生活者インサイトが商品コンセプト作りの起点になります。商品コンセプトを作成することによって、コミュニケーション開発、パッケージデザイン、製品設計を並行して行うことができ、開発期間の短縮につなげることもできます。

既存ブランドのリニューアルであれ、新商品導入であれ、新しい商品を市場に導入する際には、様々な投資が必要になります。投資は、一定期間後に回収することを目指しますが、回収できないリスクが伴います。妥当な投資回収シナリオを描くために、楽観的な売上目標額を設定したものの、実績との乖離が出てしまって、想定通りの回収ができなくなるといったご経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、新商品のコンセプトを作成した後、受容性調査を行い、簡易的に需要を予測することで、投資判断の一助とする方法をご紹介します。

第7回 で作成したコンセプトを、以下に示します。

朝食は、家族みんなが集まる貴重な時間だから、

準備は簡単に済ませて、

コミュニケーションをたくさん取りたいですよね

〇〇ブランドのヨーグルトなら

家族みんなが集まる朝食の貴重な時間に、

コミュニケーションをたくさん取ることができます

それは、フタを開けてすぐに食べられるだけでなく

フタの裏に『今日の運勢』が書いてあるので

会話のきっかけを作ることができるからです

このコンセプトの生活者に対する提案は、「フタの裏の『今日の運勢』を活用して、家族のコミュニケーションを増やしてほしい」と言うことができます。フタの裏に何かが書かれている例は今までにもありますし、『今日の運勢』が書かれていたこともあるのかもしれません。生活者にとって、フタの裏に『今日の運勢』が書かれていることは、特に新しいことでもないでしょうし、特徴的でもないと考えられます。一方で、フタのついたヨーグルトを、家族のコミュニケーションのツールとして捉えている人は、それほど多くないのではないかと思います。

生活者は、ヨーグルトの開発者でもなければ、ブランドマネジャーでもないので、ヨーグルトの可能性について、想像力豊かに考えてくれることはないと想定するのが妥当だと思います。「〇〇ブランドのヨーグルトのフタの裏には『今日の運勢』が書かれてある」とだけ伝えても、文字面以上のことは伝わらないでしょうし、「〇〇ブランドのヨーグルトなら、家族でコミュニケーションができます」と言われても、生活者には意図が伝わりづらい可能性があります。

開発者は、今までにない新しい商品・ブランド体験を提案しようとしますが、生活者は現状の当たり前の範疇で理解しようとしますので、その間にギャップが生まれます。そのギャップを埋めるのがコンセプトになります。コンセプトには、現状のインサイトと、新たなベネフィット、そのベネフィットが実現できる理由が書かれていますので、生活者自身の変化を想像しながら、新商品アイデアを評価することができるようになります。

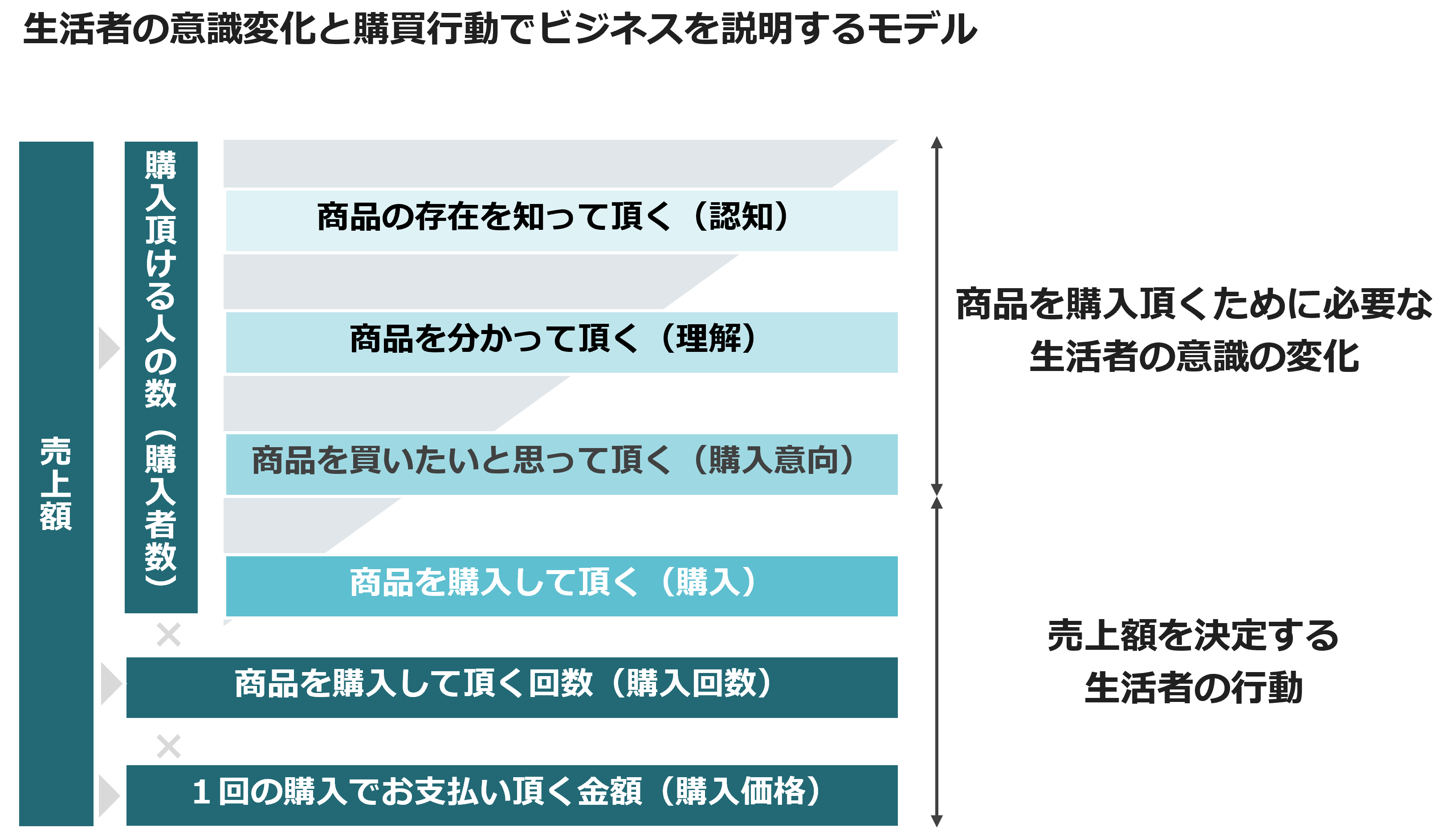

新商品アイデアを評価する際に、コンセプト受容性調査を実施し、購入意向を聴取される方もたくさんいらっしゃると思います。図1は、本連載の第2回 でもお示しした、生活者の意思変化と購買行動でビジネスを説明するモデルです。売上金額は、以下のように表されます。

売上額 = 購入者数 x 購入者一人当たりの購入回数 x 購入1回当たりの購入金額

図1

モデルでも示されているように、すべての購入意向者は、購入者になる訳ではありません。購入意向者が、その商品を買おうと思ってお店に行っても、配荷されていなければ、物理的に購入することができないので、購入者にはなれません。また、マーケティングリサーチという環境下では、対象者全員にコンセプトを提示し、その商品の存在を認知し、その特徴を理解した上で購入意向を聴取することができますが、現実には、100%の人に商品の存在を知らせ、その特徴を意図通りに伝え、理解してもらうことは、ほぼ不可能です。さらに、生活者が「購入したい」と思う商品・ブランドの数に制限はありませんが、実際に購入できる商品・ブランドの数には限界があります。「購入したい」商品を、購入しない場合があるのが普通だと思います。

このように、調査上の購入意向者が購入者になるためには、様々な制約条件がありますので、購入意向者数だけでビジネスの可能性を判断するのは難しいと考えられます。

ビジネスサイズは、特に日用消費財のような商材の場合、購入者数だけで決まる訳ではありません。売上額要因分解する以下の式は、売上額が生活者の行動によってのみ説明されることを示しています。

売上額 = 購入者数 x 購入者一人当たりの購入回数 x 購入1回当たりの購入金額

前節で、配荷が制約条件になり得ることを書きましたが、配荷量自体は、生活者の意識とは直接関係しないところで決まります。商品・ブランドの認知や理解も、基本的には、製品自体や広告等との接触者数、接触回数と、クリエイティブの質など、生活者の意識と直接関係しないところで決まります。

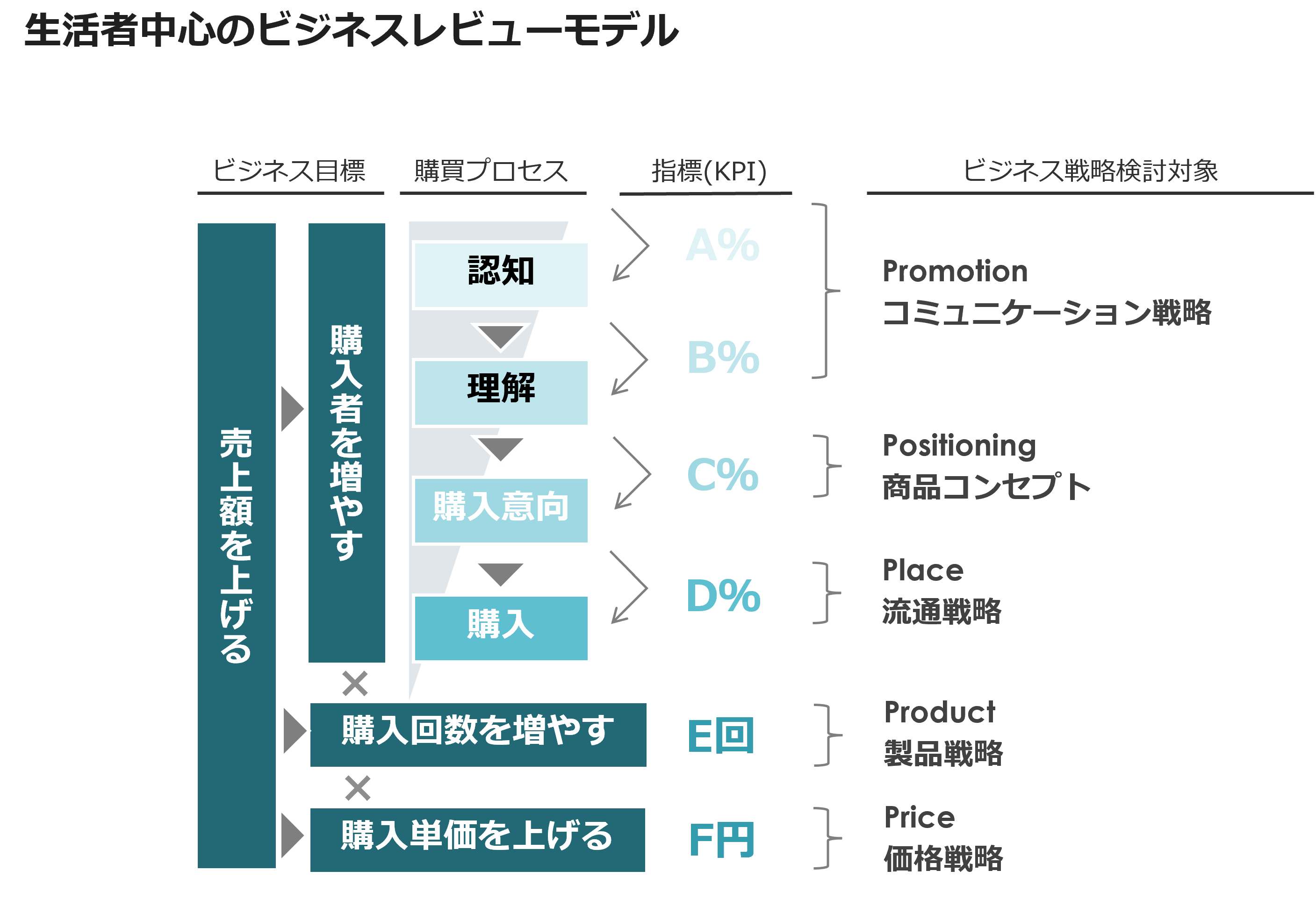

つまり、購入意向率はコンセプトによって決まりますが、それ以外の説明変数は、事業者/メーカーのマーケティング活動によって決まります。本連載第2回でご紹介したビジネスレビューモデル(図2)では、購入者に至る歩留まり率A%からD%のうち、C%以外は事業者/メーカーの活動によって決まるということですので、自社既存商品・ブランドのA~Fを把握し、新商品・ブランドのA~Fを既存商品・ブランドとの相対値で設定することで、コンセプト受容性調査結果から、簡易的に需要を予測することが可能になります。

※具体的な算出ロジックは、生活者中心で考えるマーケティングフレーム第5回を参照ください

図2

購買行動を左右する要素として、生活者一人ひとり異なる考慮集合やプレファレンス、時間経過などもありますので、ご紹介した需要の予測方法は、あくまでも簡易的なものですが、売上のポテンシャルを金額ベースの数値で算出でき、投資判断などのビジネス上の意思決定には、購入意向者数や購入意向率よりも使い勝手のよいものではないかと思います

新商品のコンセプトを作成した後、受容性調査を行い、簡易的に需要を予測する方法をご紹介しました。購入意向者数以外にも、ビジネスを左右する要素は数多くありますが、それらの中には事業者/メーカーのマーケティング計画によって決まるものも少なからずあります。コンセプト受容性調査結果と事業者/メーカーの計画によって決まる要素をかけ合わせることで、売上のポテンシャルを金額ベースの数値として算出することが可能になります。すでにコンセプト受容性調査を実施されている方であれば、調査設計を大きく変更せずに算出できる場合もありますので、お試し頂ければと思います。

※)調査結果は、調査設計や分析手法によって大きく左右されます。本記事でご紹介した需要予測にご興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらよりお問い合わせ頂くか、営業担当までご連絡ください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら