生成AIの登場は、テクノロジーの世界にとどまらず、私たちの暮らしや社会、そして価値観にも大きな影響を及ぼしつつあります。インテージでは、生成AIが日常生活およびビジネスシーンでどのように受け入れられ、活用されているのかを明らかにするため、2024年10月に全国の生活者・ビジネスパーソンを対象とした初回調査を実施しました。それから約半年が経過した2025年3月、2回目の同調査を行い、生成AIに対する認知・理解・利用の実態がどのように変化したのかを改めて確認しました。

このシリーズでは生活者とビジネスパーソン、それぞれの視点から生成AIの現状と変化をお届けします。生活者編は全3回で構成しており、第1回となる今回は、生活者における生成AIの認知・理解・利用の変化を中心にご紹介します。ビジネスパーソン編もあわせてご一読ください。

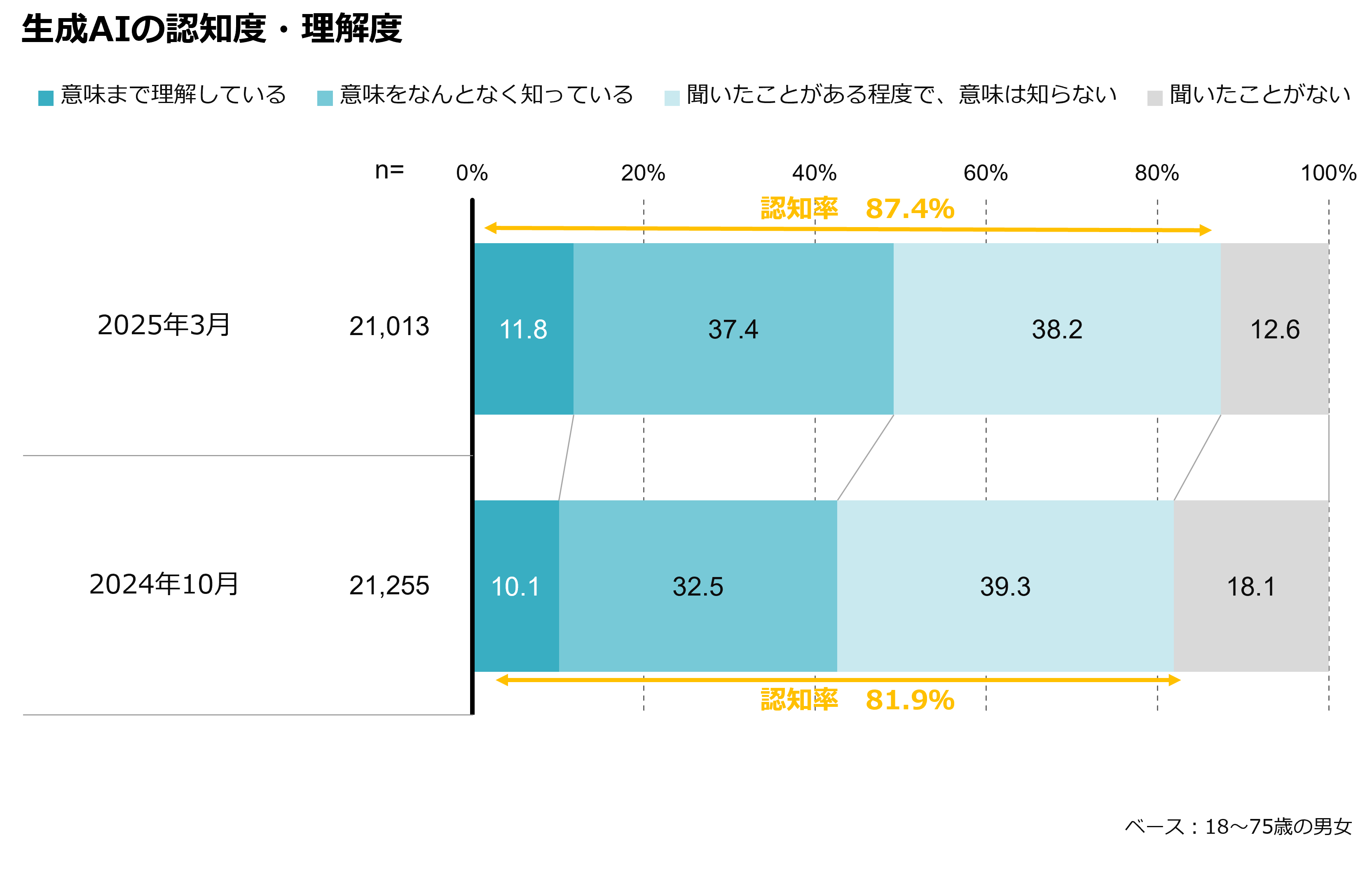

はじめに、生成AIの認知・理解・利用の状況について見ていきます。全国の男女18~75歳を対象に、生成AIの認知度・理解度を聴取したところ、「聞いたことがある程度」を含めた認知率は87.4%でした(図表1)。前回調査では81.9%であったため、5ポイント以上の増加が見られます。特に、「意味をなんとなく知っている」割合が約5ポイント増加しており、単なる認知にとどまらず、理解の広がりも進んでいることがうかがえます。

図表1

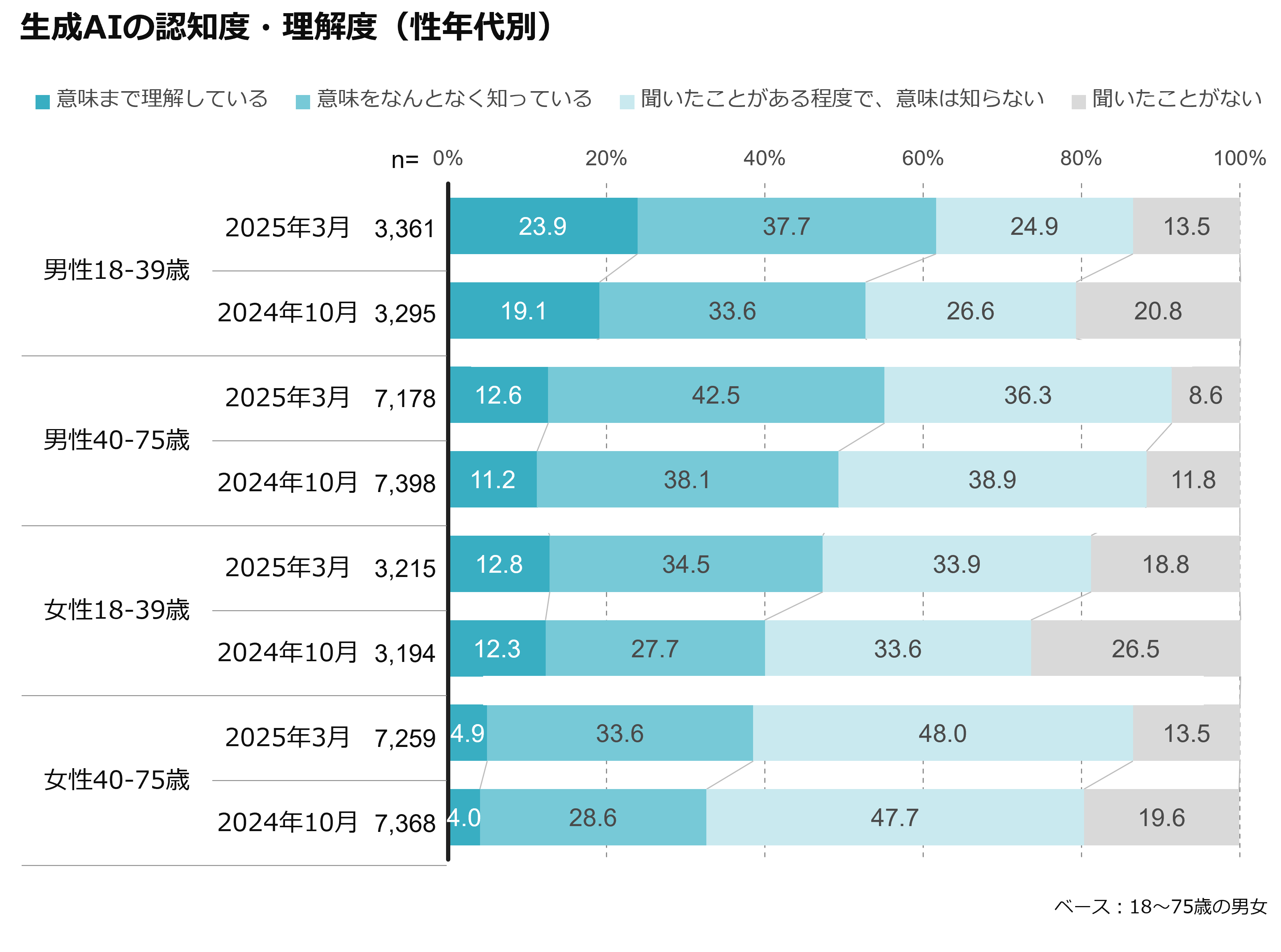

また、性年代別に見ると男女ともに40-75歳は認知度が高く、18-39歳は意味まで含めた理解度が高い傾向が見られました(図表2)。また、女性よりも男性の方が認知度・理解度ともに高いことがわかります。前回調査と比較しても、どの層も認知・理解ともに増加しており、全体的に浸透が進んでいる様子がうかがえます。

図表2

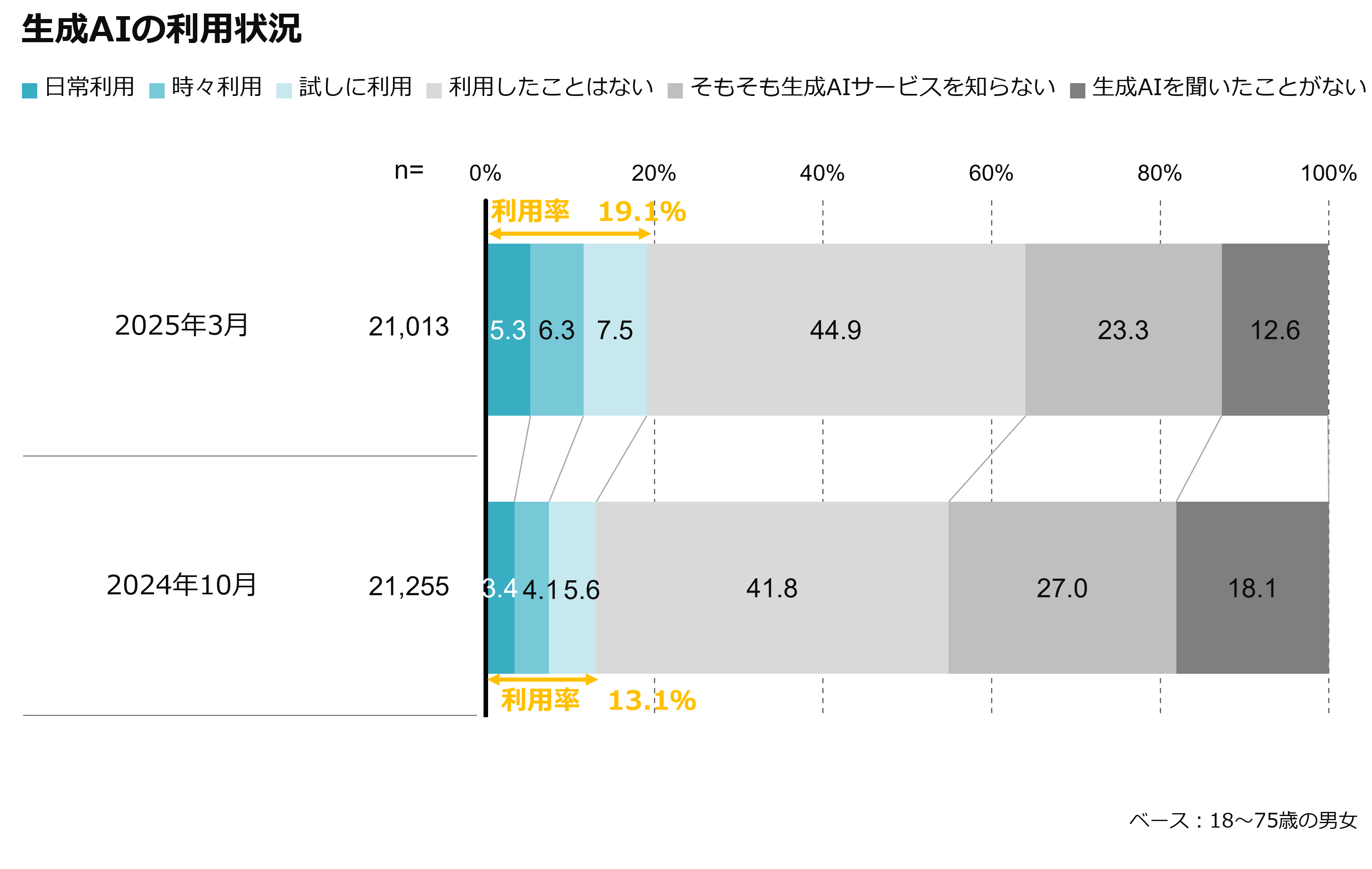

次に、生成AIの利用経験率を見ていきます(図表3)。今回の調査では利用経験率が19.1%となり、前回調査の13.1%から5ポイント以上の増加が見られました。認知・理解の広がりと同様に、実際の利用も進んでいることがうかがえます。

図表3

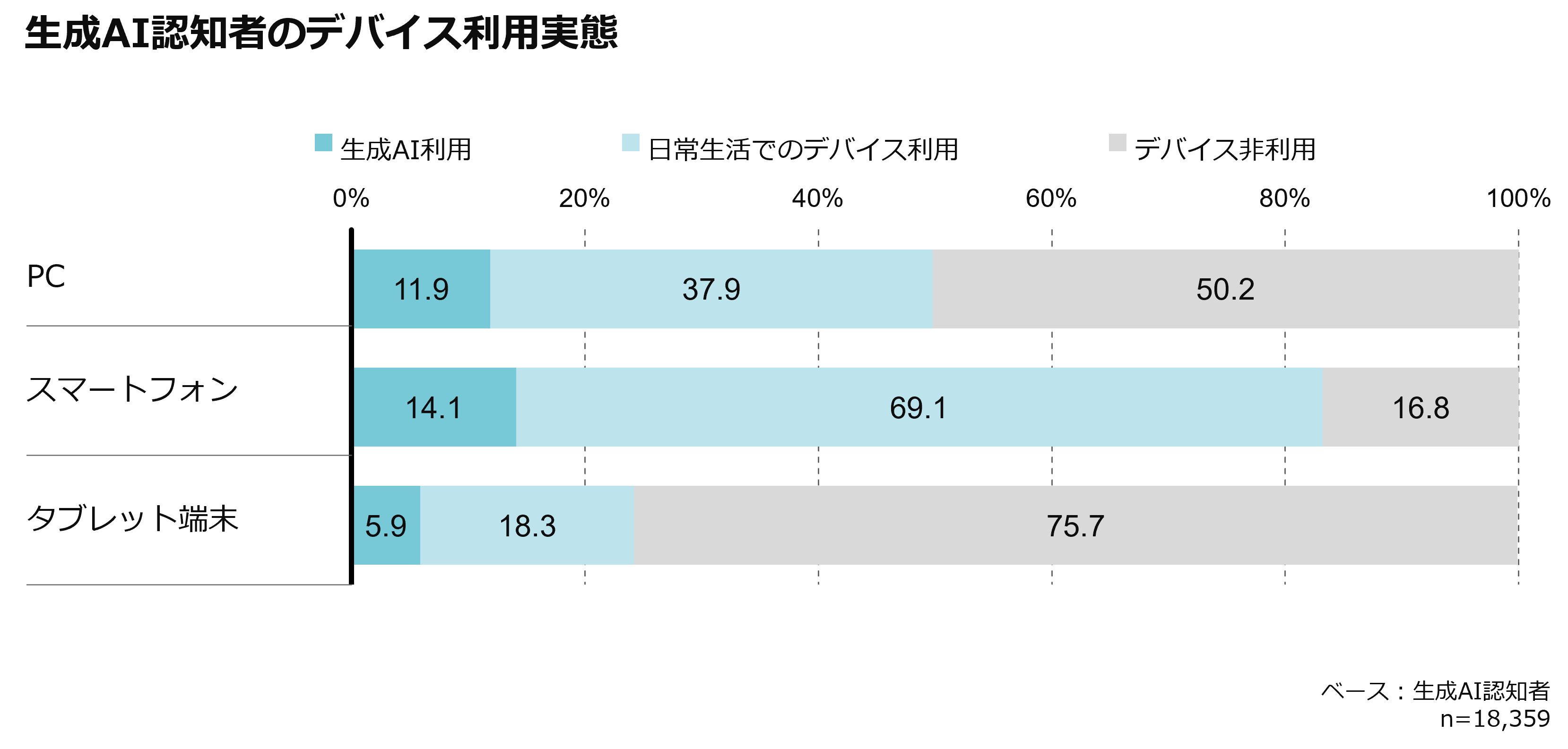

今回の調査では、デバイス別の生成AIサービス利用についても聴取しています。図表4は、各デバイスの利用率と、いずれか生成AIサービス(Yahoo!検索・Yahoo!知恵袋の「AI回答」、X(旧Twitter)の「Grok」など他のサービスに組み込まれている生成AI機能は除く)の利用経験がある人の割合です。

図表4

この図によると、スマートフォンでの生成AI利用率はPCをやや上回っていることがわかります。例えばChatGPTにおいては、web版の利用開始が22年12月、iOSアプリのリリースが23年5月であり、もともとはPC先行で生成AIの利用が進んでいた背景を踏まえると、現在ではスマートフォンでの利用がPCに追いつき、また、追い越しつつあると言えるでしょう。一方で、スマートフォンの普及率の高さを考慮すると、生成AIの利用者はまだ少数派です。残りの大多数の未利用者層への浸透こそが、生成AIが身近な技術として社会全体に普及するための鍵であり、スマートフォンが持つポテンシャルの大きさを物語っています。

ここまでの結果から、生成AIの浸透は2025年現在も着実に進んでおり、特にスマートフォンを通じた利用がPCを追い越しつつあることが分かりました。

ここからは、利用開始時期や利用頻度について見ていき、利用の定着について考えていきます。

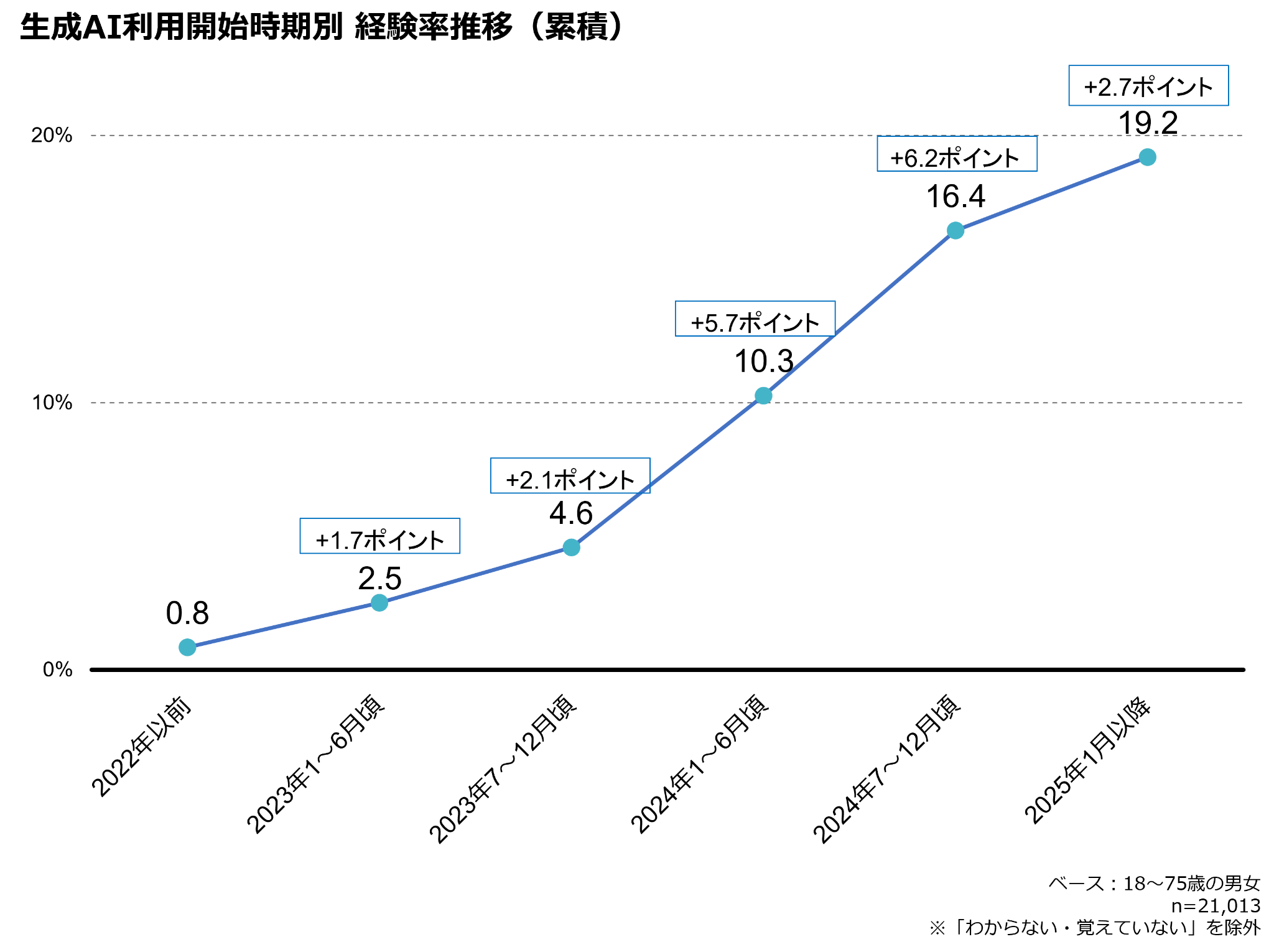

まず、図表5は、生成AIの利用開始時期をもとに利用経験率の増加を表した結果です。例えば「2023年1~6月頃」の数値は、利用開始時期が「2023年1~6月頃」以前と回答したユーザーの割合であり、生成AIの利用経験人口の推移と捉えることもできます。これによると、特に2024年以降はその増加幅が拡大し、その傾向は現在も続いているとわかります。

図表5

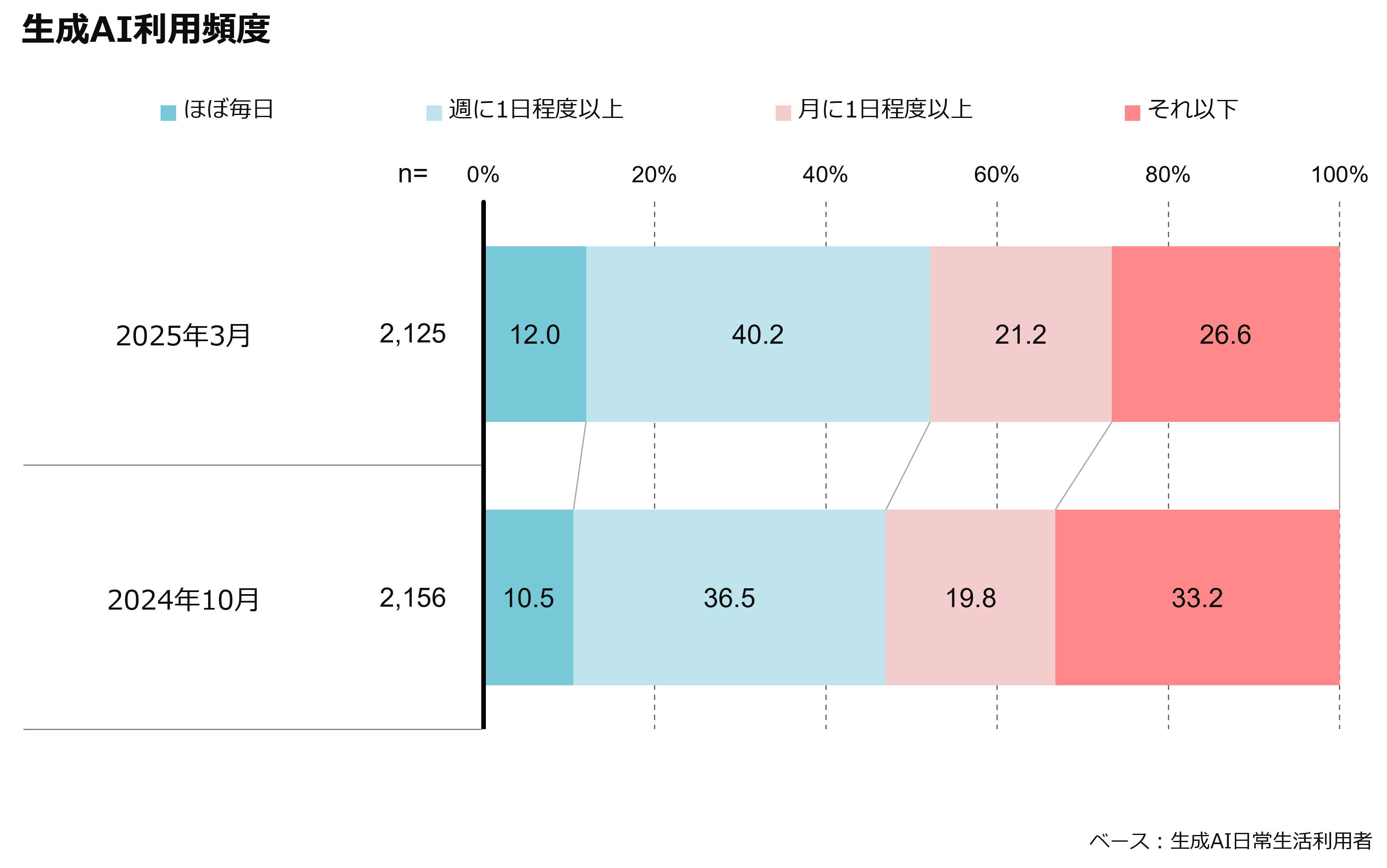

続いて、利用者の生成AI利用頻度です。図表6は今回と前回の調査における生成AIの利用頻度を比較した結果です。

図表6

前回調査と比較し、生成AIの利用経験者が増加しただけでなく(図表3利用経験率参照)、利用頻度の高いユーザーの割合も伸びています。また、「ほぼ毎日」+「週1日程度以上」と回答した人の割合は前回より5ポイント以上増加し、半数を超えています。利用者にとって生成AIは、「たまに使うもの」から「日常的に使うもの」にシフトしつつあるようです。

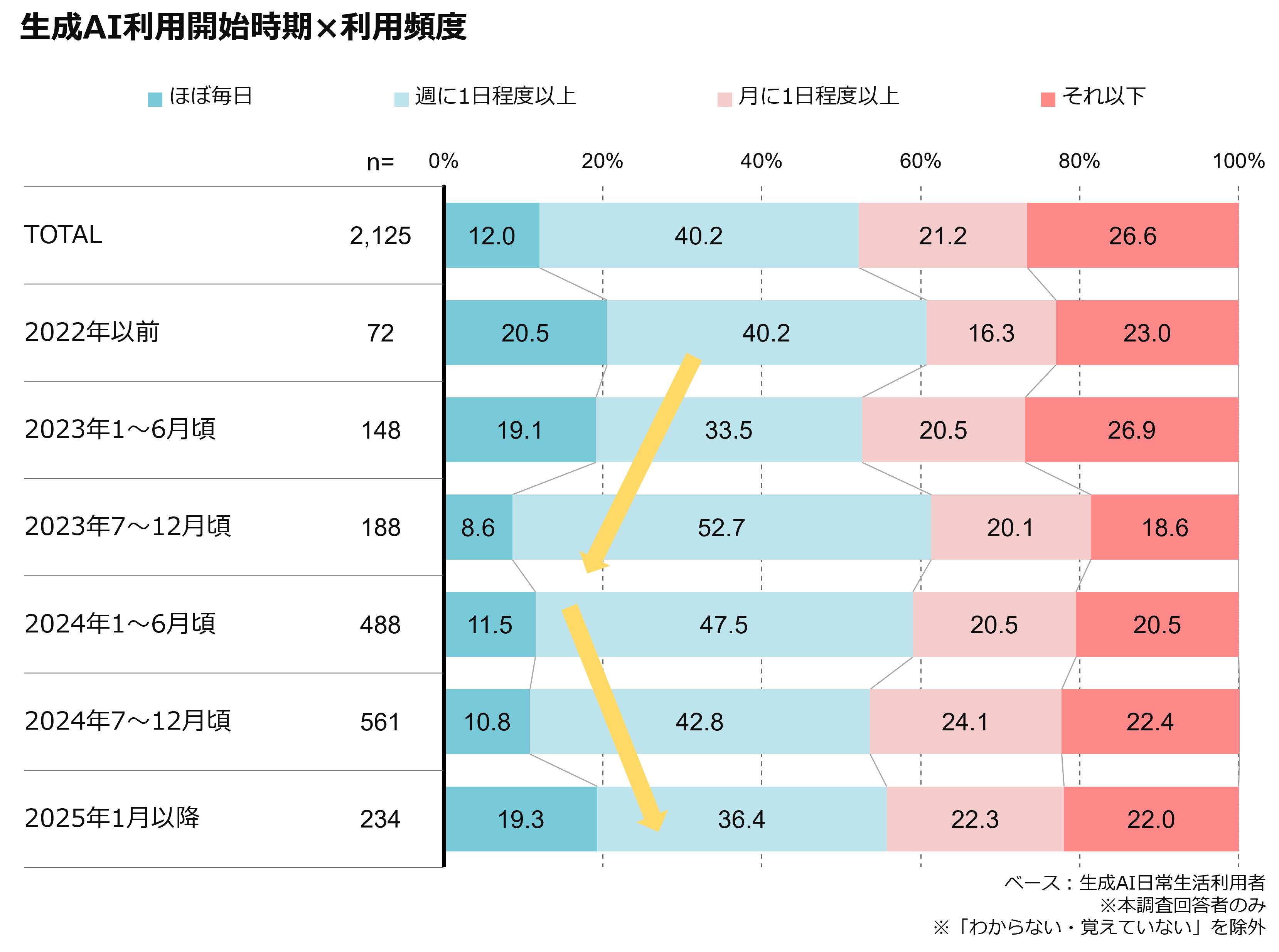

では、利用頻度が高い人にはどのような特徴があるのでしょうか。様々に分析を行っていくと、生成AIの利用開始時期によって現在の利用頻度に差が見られることが分かりました(図表7)。

図表7

「ほぼ毎日」と回答した人の割合が高かったのは、2023年6月以前および2025年1月以降に利用を始めた層で、いずれも約2割にのぼりました。前者は、ChatGPTが登場した初期から利用していた層であり、生成AIへの関心が高く、今も継続的に活用していると考えられます。一方、後者の直近利用開始層は、関与度そのものは高くないものの、使い始めによる目新しさや興味の高まりから、一時的に利用頻度が高くなっているのかもしれません。実際、2023年7月~2024年12月の中間的な時期に利用を開始した人たちは「ほぼ毎日」の回答割合が低く、生成AIへの関心が薄いユーザーにおいては利用が定着せず離脱している可能性が考えられます。継続的な利用者を増加させるためには、ITに詳しくない層であっても使い続けたくなるような取り組みが求められています。

このように、生成AIの利用は2024年の顕著な増加が現在も続いており、利用頻度も前回より増加しています。また、利用開始時期が早かった層と直近の層で利用頻度が高く、中間の時期に利用を開始した層では利用が定着せず離脱している可能性が示唆されました。

ここからは、生成AIの利用目的について見ていきます。

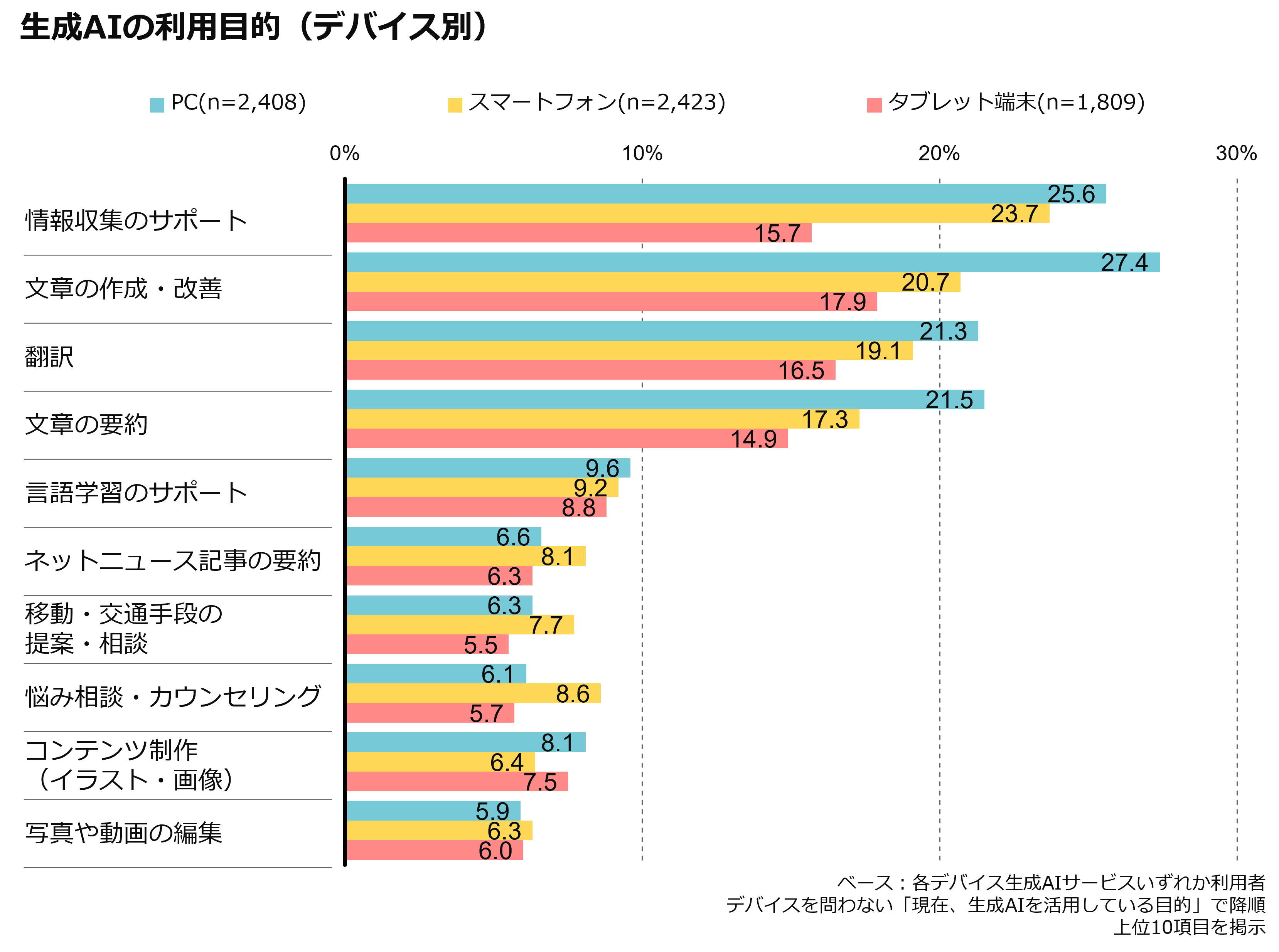

図表8は、各デバイスにおける生成AIの利用者に対し、「現在、生成AIを活用している目的」を聴取した結果です。

図表8

全体として、いずれのデバイスも「情報収集のサポート」「文章の作成・改善」「翻訳」「文章の要約」の利用率が高い傾向にありますが、なかでもPCでの利用が最も高い水準を示しました。この結果から、文章と関連した用途ではスマートフォンよりもPCで多く利用されていることがうかがえます。

一方で、「ネットニュース記事の要約」「移動・交通手段の提案・相談」「悩み相談・カウンセリング」は全体の割合は低いものの、スマートフォンでの利用がPC・タブレット端末を上回っています。これは、前述の文章と関連した用途と比べて、短い時間で気軽にやり取りしたいというニーズが高い目的であるためと推察されます。PC・タブレット端末は「文章の作成・改善」がTOP、スマートフォンは「情報収集のサポート」がTOPであることからも、デバイスと用途で使い分けている様子が見受けられます。

また、タブレット端末はPC・スマートフォンと比較して多くの目的で利用率が低い傾向にあることから、多くの人が試しに利用するものの、日常利用には至っていない可能性が考えられます。加えて、目的間の差が小さいことからも、特定の目的よりも幅広い用途に適用されている様子がうかがえます。

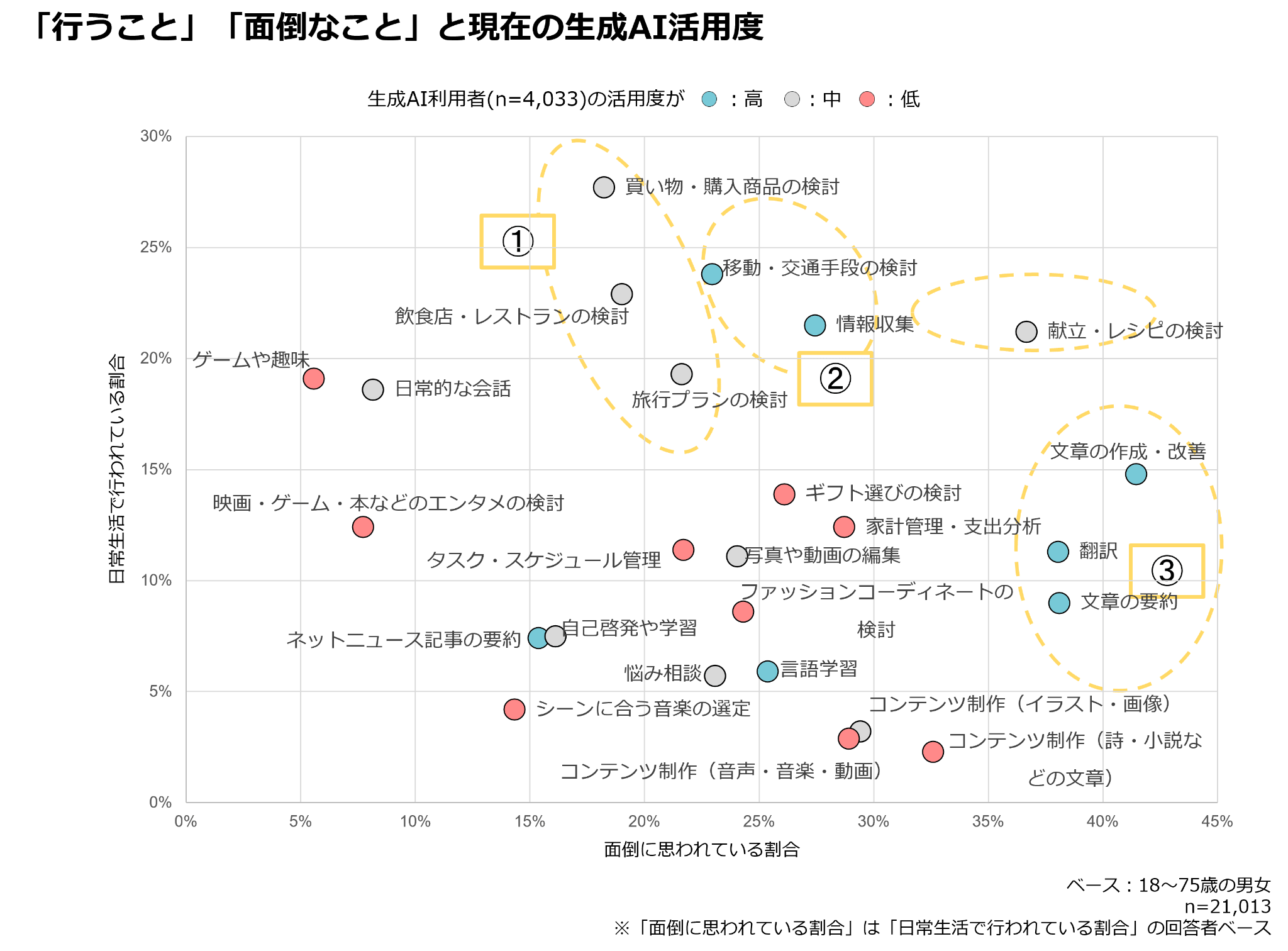

では、今後、どういった目的のために生成AIを活用できるのでしょうか。日常的なタスクとその負荷から、生成AIが活用される用途を見ていきます。図表9は、縦軸をそのタスクが日常生活で行われている割合、横軸を面倒に思われている割合として、散布図で表現しています。さらに、現時点での生成AIの活用度が高い項目を青色、中くらいの項目を灰色、低い項目を赤色で色分けしています。

図表9

日常生活における負荷の程度と生成AIの活用状況を整理しました。

①日常的に行われており、あまり面倒に感じられていない行動

-買い物・購入商品の検討、飲食店・レストランの検討、旅行プランの検討

→生成AI利用は「中程度」

②日常的に行われており、やや面倒に感じられている行動

-移動・交通手段の検討、情報収集

→生成AI利用は「高い」

③日常的にはあまり行われていないが、面倒に感じられている行動

-文章の作成・改善、翻訳、文章の要約

→生成AI利用は「高い」

このように、生成AIは面倒に思われている割合が高いものに対し利用されている傾向が見られます。しかしながら、右上に位置している「献立・レシピの検討」は日常生活で行われている割合も、面倒に感じられている割合も高い一方で、生成AIの活用率は現時点では中程度にとどまっています。したがって、生成AIによる支援のニーズが高い可能性がある領域と言えるでしょう。

なお、これはあくまで現状のニーズであり、今後のテクノロジーの発展によっては変わり得ると考えられます。

以上の調査結果から、生成AIについて①認知度・理解度・利用率ともに前回より増加していること、②2024年の顕著な増加が現在も続いており、利用頻度も前回より増加しているが、中間の時期に利用を開始した層では利用が定着せず離脱がみられること、③PCでは文章関連のタスク、スマートフォンでは気軽な短いやり取りと、デバイスによる使い分けが見られ、また「献立・レシピの検討」は生成AI利用のポテンシャルが大きいことがわかりました。次回は、生成AIのサービスごとの認知や利用の実態を分析していきます。

あわせて、「ビジネスパーソン」視点の調査結果もご一読ください。

この記事は、インテージの生成AI実態調査プロジェクトにて行った調査結果をご紹介しました。

本プロジェクトでは、インテージの豊富な調査ノウハウとパネルデータを活用し、生成AI市場の現状と展望を包括的な視点で探究しています。

今後も定期的な調査・分析を通じ、生成AIと社会の関係性の変化を長期的に観察することで、新たな知見とより深い価値ある情報をご提供する予定です。ぜひご期待ください。

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:18~75歳男女

標本サイズ:

(第1回)n=21,255

(第2回)n=21,013

(性別・年代・地域を母集団準拠で回収)

調査実施時期:

(第1回)2024年10月28日(月)~2024年10月31日(木)

(第2回)2025年3月17日(月)~2025年3月21日(金)

(本調査)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:スクリーニング回答者のうち、生成AI利用経験者の方

標本サイズ:

(第1回)n=2,156

(第2回)n=2,125

ウェイトバック:生成AI利用経験者のスクリーニング構成比にあわせてウェイトバック

調査実施時期:

(第1回)2024年10月31日(木)~2024年11月5日(火)

(第2回)2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら