生成AIの登場は、テクノロジーの世界にとどまらず、私たちの暮らしや社会、そして価値観にも大きな影響を及ぼしつつあります。インテージでは、生成AIが日常生活およびビジネスシーンでどのように受け入れられ、活用されているのかを明らかにするため、2024年10月に全国の生活者・ビジネスパーソンを対象とした初回調査を実施しました。それから約半年が経過した2025年3月、2回目の同調査を行い、生成AIに対する認知・理解・利用の実態がどのように変化したのかを改めて確認しました。

このシリーズでは生活者とビジネスパーソン、それぞれの視点から生成AIの現状と変化をお届けします。生活者編は全3回で構成しており、第2回となる今回は、生活者におけるサービス別の生成AI利用を中心にご紹介します。ビジネスパーソン編もあわせてご一読ください。

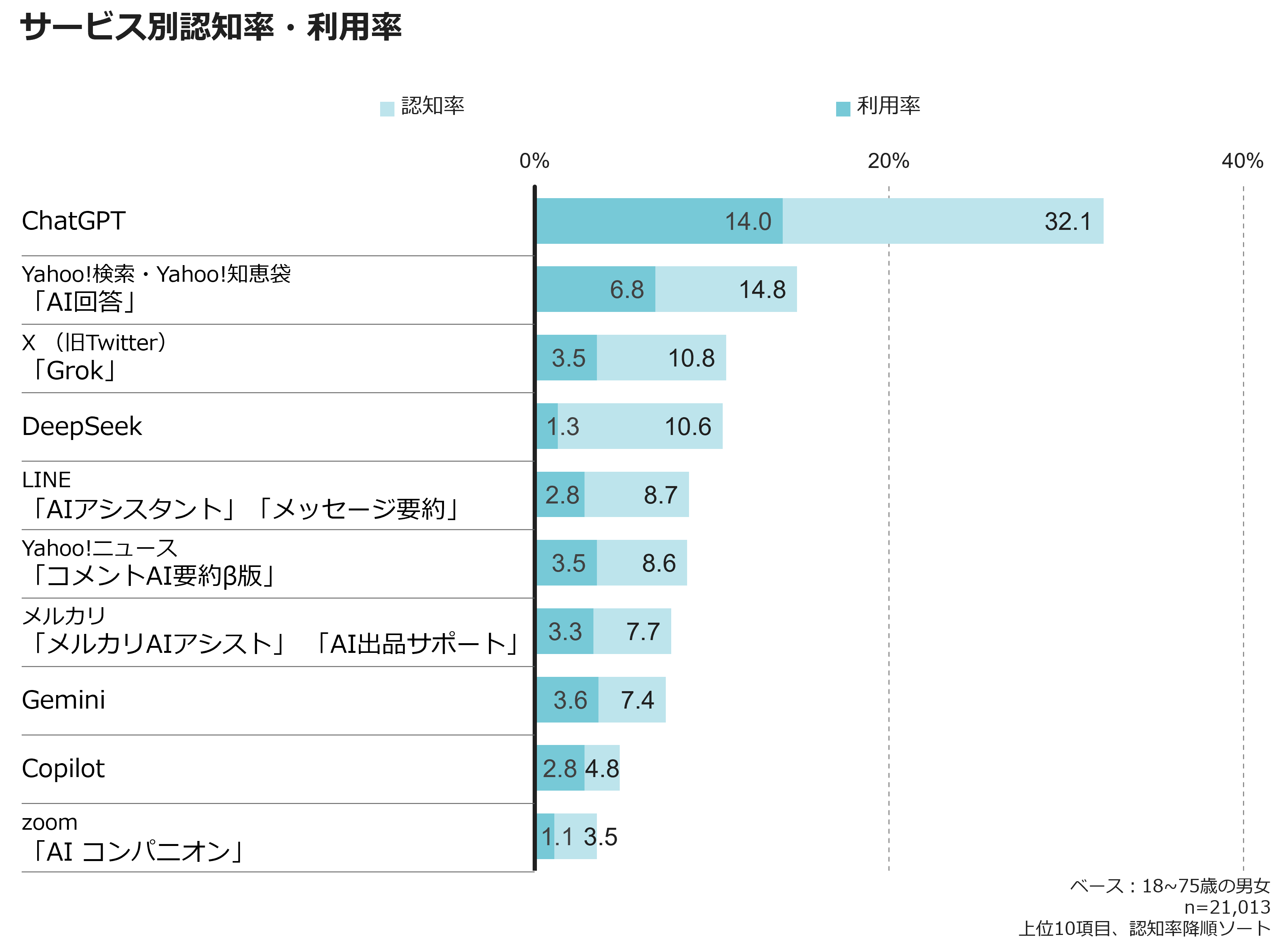

本章では、まず主要な生成AIサービスの浸透状況について概観していきます。図表1は、生活者全体における各サービスの認知率と利用率を示したものです。

図表1

図表1から、生活者全体における「ChatGPT」の認知率は32.1%、利用経験率は14.0%と、他サービスよりも突出して高いことが分かります。また、ChatGPTに続き、Yahoo!検索・Yahoo!知恵袋の「AI回答」や、X(旧Twitter)の「Grok」など、身近なサービスに組み込まれた生成AI機能が上位に位置し、日常生活で一定の広がりを見せているようです。

注目すべきは、認知率で4位に入った中国製の生成AI「DeepSeek」です。DeepSeekは、2025年1月に発表された新モデル「R1」がその性能とコストから大きな注目を集めた一方で、データ保護に関する懸念から政府機関による注意喚起もなされました。こうしたネガティブな情報も影響してか、認知率が10.6%と高いわりに利用率は1.3%と、他のサービスと比較しても低い水準にとどまっています。

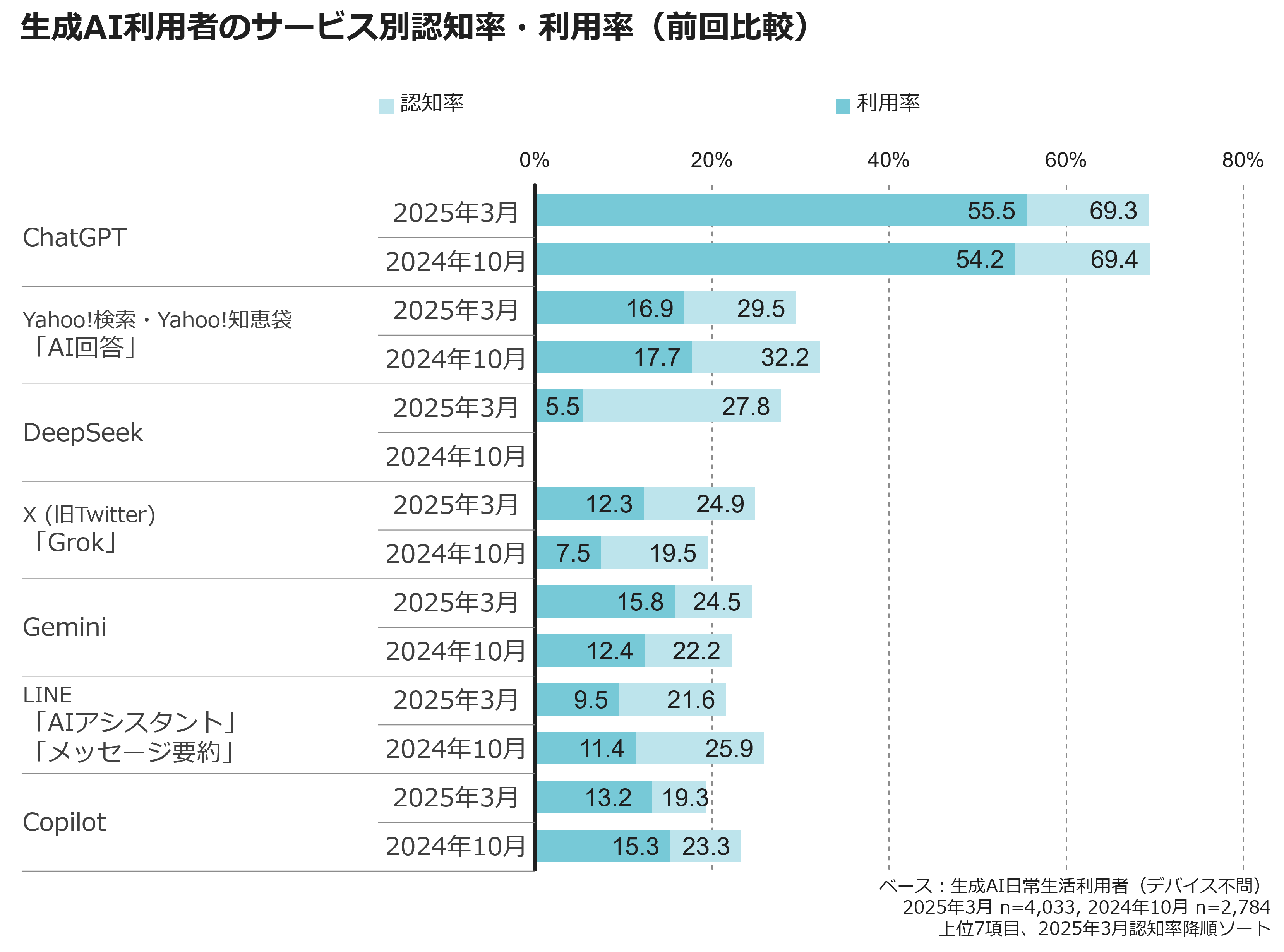

次に、生成AI利用者に絞った各サービスの認知率・利用率を、今回調査(2025年3月)と前回調査(2024年10月)で比較して見ていきましょう(図表2)。

図表2

前回調査では聴取の対象外だったDeepSeekを除くと、Grokの浸透が特に進んでおり、認知率は24.9%(+5.4ポイント)、利用率は12.3%(+4.8ポイント)となりました。Grok は、2023年11月の公開以降、有料プランユーザー限定で利用可能でしたが、2024年12月に一般ユーザーにも開放されたことでXアカウントがあれば誰でも利用可能となりました。X自体のユーザー数の多さと、生成コンテンツが共有・拡散されやすいプラットフォームの性質が、Grokの成長に寄与していると考えられます。

また、今回の調査では、多くのサービスで認知率・利用率が前回から微減する傾向が見られました。前回記事で触れたとおり、この期間で生成AI利用者は増加しており、比較的テクノロジーへの関心が薄い層にまで生成AI利用の裾野が広がってきていることが影響していると考えられます。

ここまでの結果から、依然としてChatGPTが市場をリードしつつ、DeepSeekやGrokの認知度が上昇し、市場での存在感を増していることが確認できました。

次に、それぞれのサービスがどのように使われているのか、その使用方法を深掘りすることでサービスごとの違いを探っていきましょう。

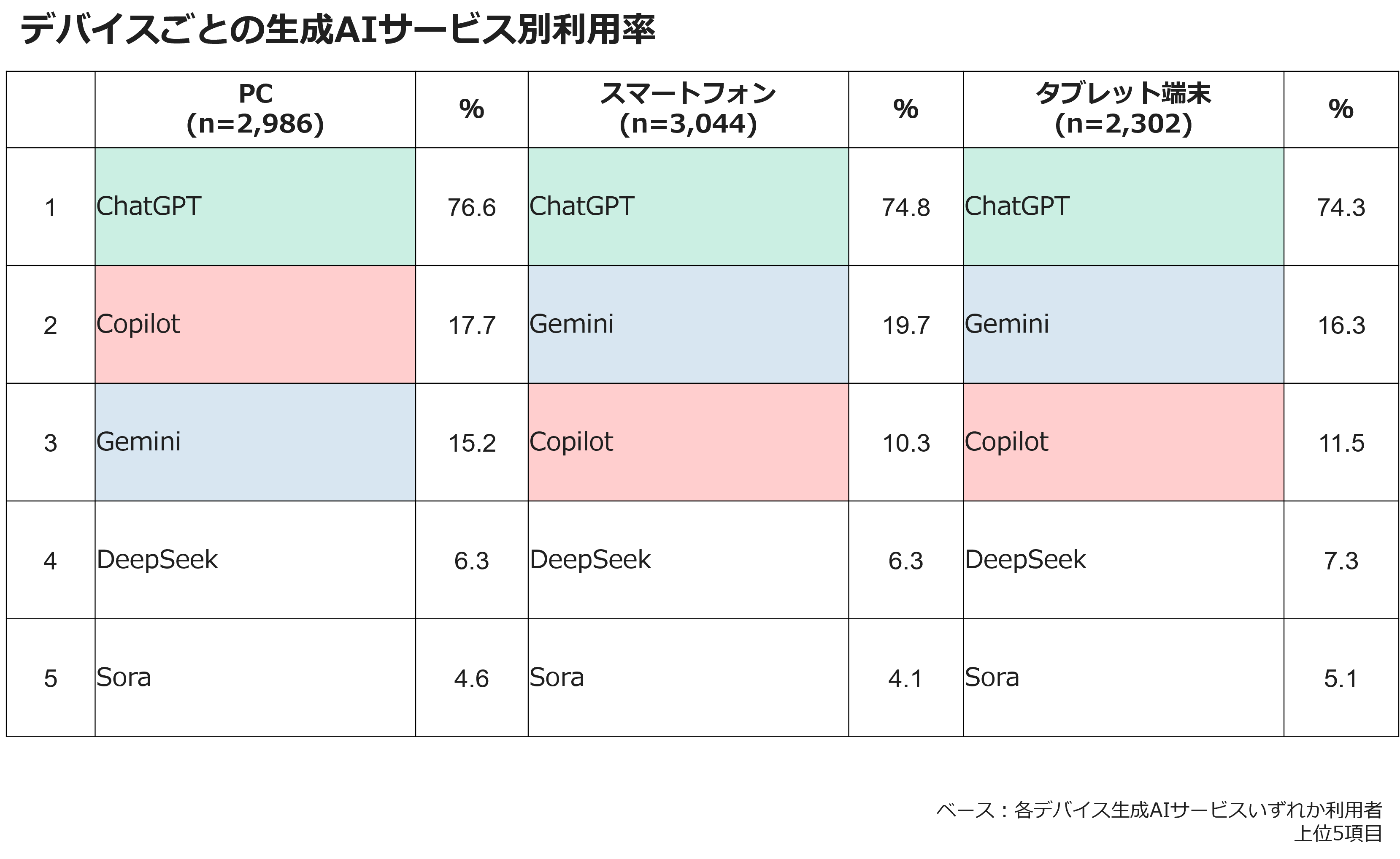

まず、いずれかのデバイスで生成AIサービスを利用しているユーザーを対象に、デバイス別の各生成AIサービスの利用率を見ていきます(図表3)。ここでは、Yahoo!検索・Yahoo!知恵袋の「AI回答」、X(旧Twitter)の「Grok」など、他のサービスに組み込まれている生成AI機能は除外し、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiなどの生成AIサービスのみを対象として集計しています。

図表3

いずれ のデバイスにおいてもChatGPTが他のサービスと大差をつけて利用率がTOPです。また、PCではCopilot、スマートフォンではGeminiがそれに続いており、CopilotはEdgeブラウザ、GeminiはAndroid端末のGoogle検索・アシスタント機能とそれぞれ関連が深いため、デバイスによって利用率の順位に違いがあると見られます。

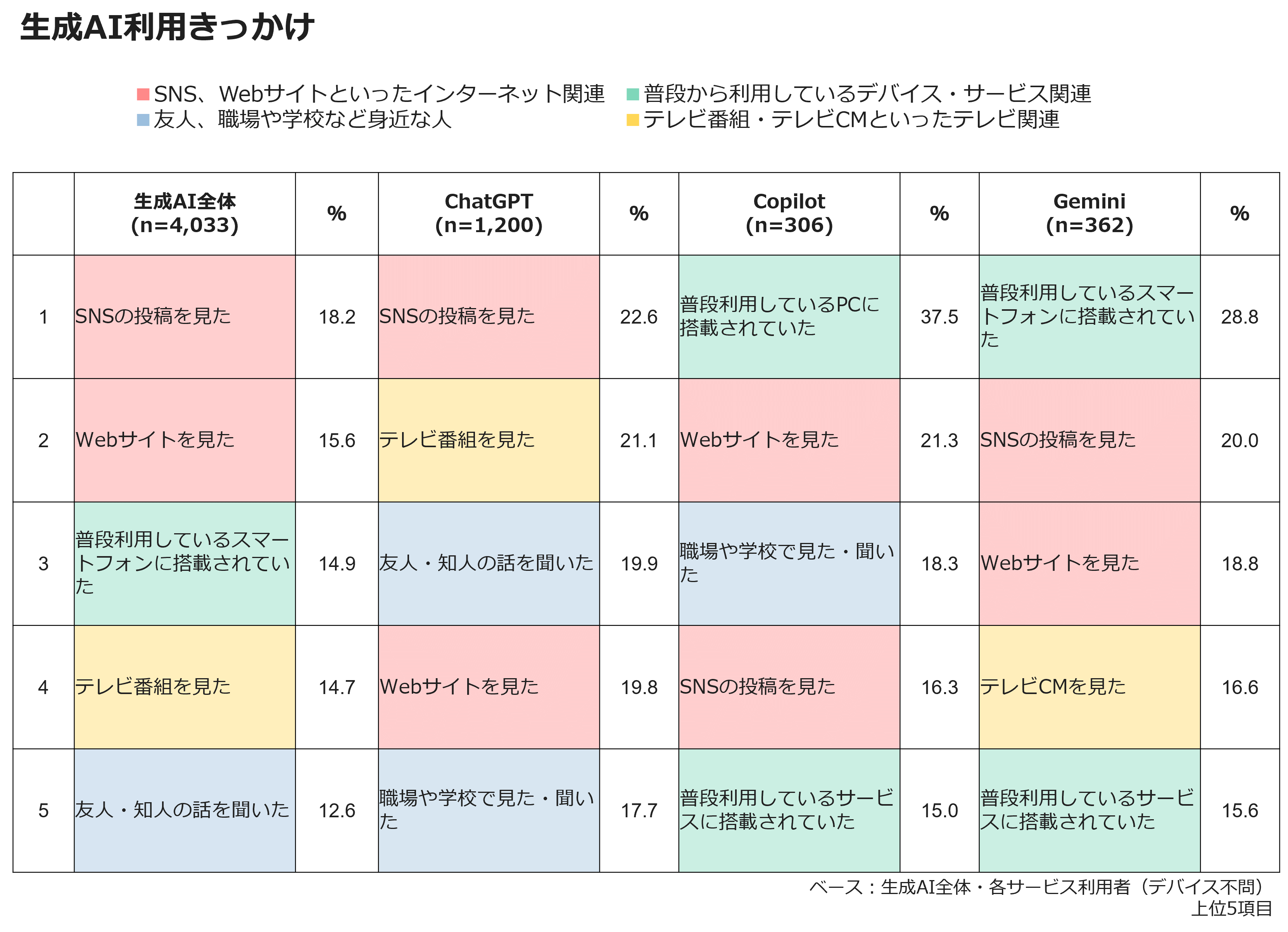

次に、利用率が高いChatGPT、Copilot、Geminiの利用きっかけを、生成AI利用者全体(サービス不問)と比較しながら見ていきます(図表4)。

図表4

生成AIを日常生活で利用しているユーザー全体の利用きっかけは、「SNSの投稿を見た」「Webサイトを見た」といったインターネット関連が上位2項目となっています。サービス別に見ても、インターネット関連のきっかけはどのサービスでも上位にランクインしています。

ChatGPTでは「SNSの投稿を見た」がトップですが、「テレビ番組を見た」「友人・知人」「職場や学校」といったインターネット以外の身近な媒体からの情報も多く見られ、話題性の高さがうかがえます。

一方CopilotとGeminiは、いずれも「普段利用しているデバイスに搭載されていたこと」が主な利用きっかけとなっています。また「普段利用しているサービスに搭載されていたこと」も上位にある点が共通しており、利用環境が大きく影響していることが推察されます。

さらにCopilotは、「PCに搭載されていた」「職場や学校で見た・聞いた」といった回答が多く、オフィスソフトとの連携や業務・学業環境での接触が特徴的です。

またGeminiは、「スマートフォンに搭載されていた」に加え、「テレビCMを見た」といった回答も多く、日常的なサービス利用や広告を通じた認知が利用につながっていることが見受けられます。

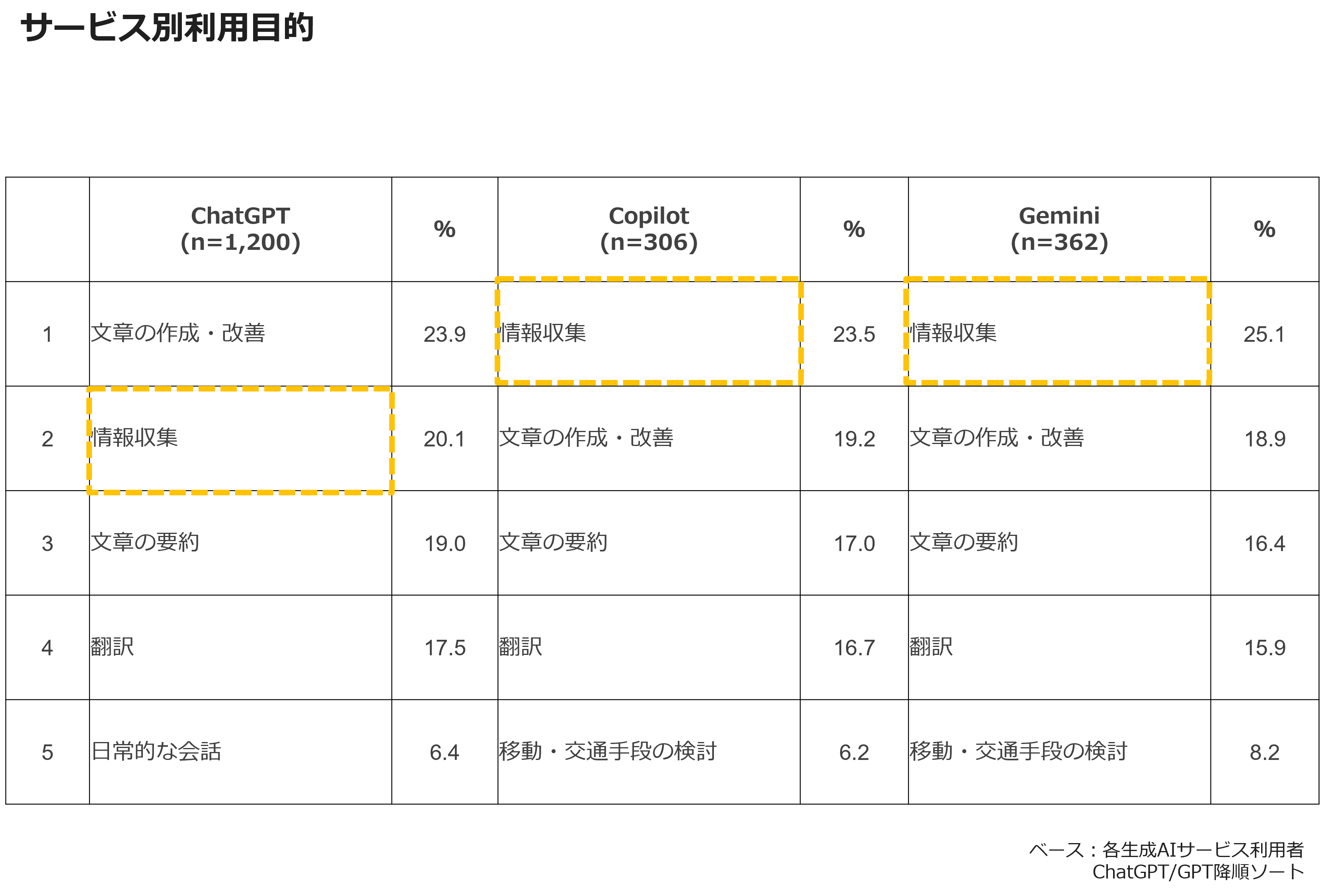

ここまでで、利用デバイスや利用きっかけにおいてサービスごとの特徴が確認できましたが、 サービス別の利用目的にはどのような傾向が見られるのでしょうか。図表5は、各生成AIサービスの利用目的を示しています。

図表5

図表5によると、上位4項目はいずれのサービスでも共通していますが、最も高い利用目的には違いが見られました。具体的には、ChatGPTは「文章の作成・改善」、CopilotとGeminiは「情報収集」がトップです。 GeminiとCopilotは、ブラウザの機能と統合されており、検索時に自動で回答が生成されるため、情報収集に多く用いられていると考えられます 。

このように、 ChatGPTは利用デバイスや利用きっかけが比較的多様であるのに対し、CopilotはPC、Geminiはスマートフォンと、それぞれ特定のデバイスとの結びつきが強く、利用きっかけにもその傾向が表れています。また、利用目的については、ChatGPTが「文章の作成・改善」を主とする一方、CopilotとGeminiはいずれも「情報収集」が最多となっており、後者2つのサービスには共通した利用傾向が見られました。

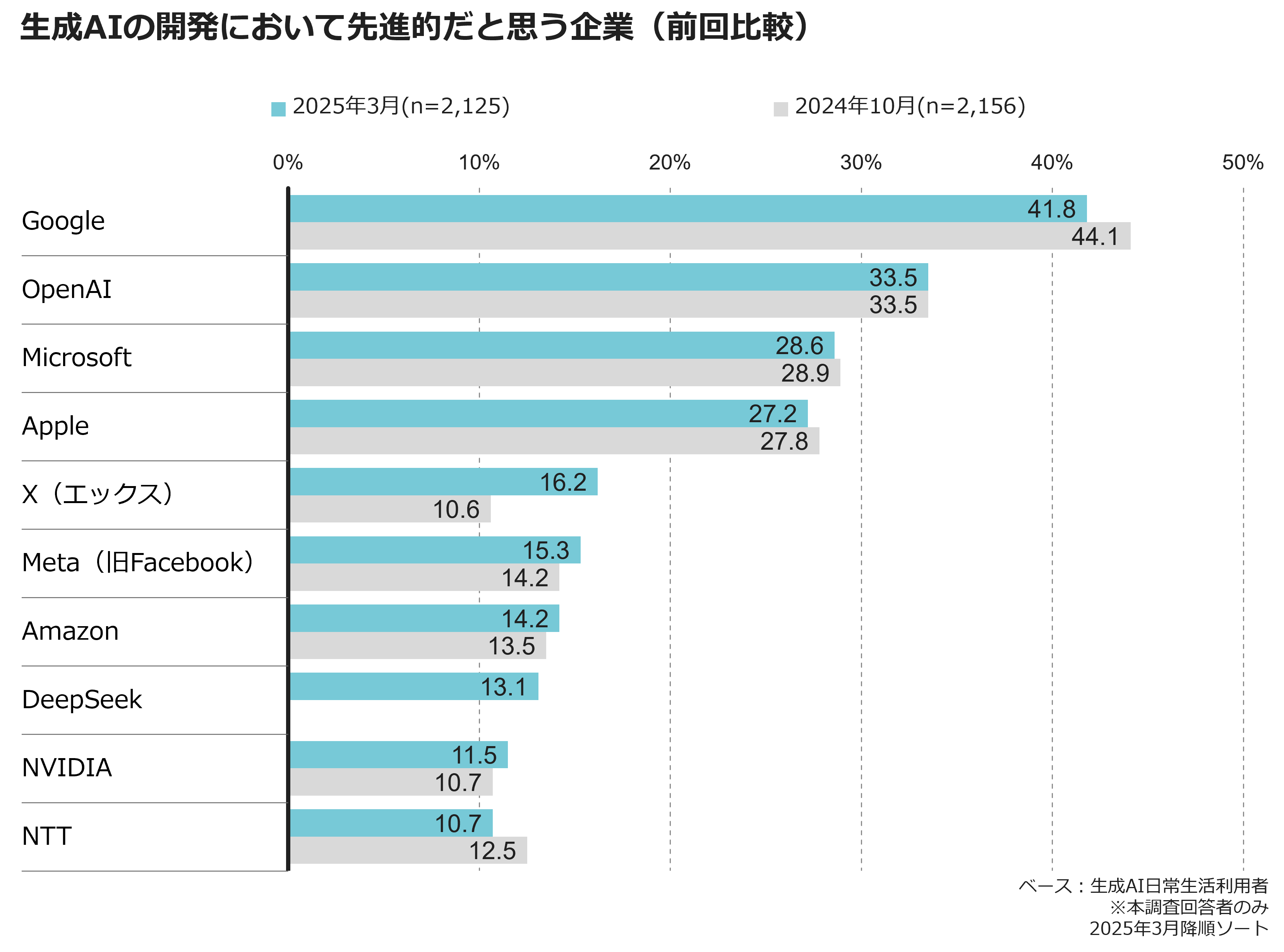

競争が激化する生成AI市場においては、生成AI開発企業としての認知度や信頼を獲得し、生活者における存在感を高めることが重要な戦略となります。そこで、最後にサービスの話から派生して、生成AI利用者が生成AI開発において先進的だと思う企業(複数回答)を見ていきます(図表6)。

図表6

これによると、前回調査と同様にGoogleが最も高く、OpenAI、Microsoft、Appleが続いています。また、 サービスの認知率・利用率でTOPのChatGPTを開発したOpenAIは、企業イメージでは2位にとどまる結果となりました。これは、サービスの認知・利用状況が、必ずしもそのまま開発企業のイメージに直結するわけではないことを示唆しています。

一方で、前回調査と比較すると、Grokを展開するXが5ポイント以上増加しており、図表2で見たGrokの認知・利用率の上昇が企業イメージにも反映されていると考えられます。また、DeepSeekも上位にランクインしており、こちらもサービス認知率向上が企業イメージに影響を与えている様子がうかがえます。

以上のように、生成AI利用者にとって「開発において先進的である」と思われている企業については、引き続きGoogleがトップであり、OpenAIがそれに続く形です。サービスの認知・利用状況が必ずしもそのまま開発企業のイメージに直結するものではない一方で、XやDeepSeekのようにサービスの認知度を高めた企業が、企業イメージの面においても存在感を増している傾向が見られます。

以上の調査結果から、生成AIのサービスごとの比較について①認知・利用状況では、ChatGPTが依然として首位を維持する一方、DeepSeekとGrokの浸透が大きく進んだこと、②ChatGPTは幅広く使われ、文章生成・改善が中心であるのに対し、CopilotはPC、Geminiはスマートフォンと使用デバイスが異なり、主に情報収集に使われていること 、③生成AIを開発する企業の先進イメージについては、外資系のIT企業が前回調査と同様に上位 を維持する中、サービス別でも認知率を伸ばすDeepSeekやXのイメージが上昇していること、がわかりました。次回は、ログ集計を用いて生成AIの利用実態を分析していきます。

この記事は、インテージの生成AI実態調査プロジェクトにて行った調査結果をご紹介しました。

本プロジェクトでは、インテージの豊富な調査ノウハウとパネルデータを活用し、生成AI市場の現状と展望を包括的な視点で探究しています。

今後も定期的な調査・分析を継続し、新たな知見と、より深い価値ある情報をご提供する予定です。ぜひご期待ください。

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:18~75歳男女

標本サイズ:

(第1回)n=21,255

(第2回)n=21,013

(性別・年代・地域を母集団準拠で回収)

調査実施時期:

(第1回)2024年10月28日(月)~2024年10月31日(木 )

(第2回)2025年3月17日(月)~2025年3月21日(金)

(本調査)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:スクリーニング回答者のうち、生成AI利用経験者の方

標本サイズ:

(第1回)n=2,156

(第2回)n=2,125

ウェイトバック:生成AI利用経験者のスクリーニング構成比にあわせてウェイトバック

調査実施時期:

(第1回)2024年10月31日(木)~2024年11月5日(火)

(第2回)2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら