2022年後半の登場から約3年が経過した現在、生成AIはすでに私たちの日常生活やビジネスに、様々な側面から影響を与え始めています。インテージでは、その利用実態を明らかにするべく継続的な調査を実施し、急速な進化を続ける生成AIの現在地について、最新のデータに基づいた詳細な分析を行っています。

このシリーズでは生活者とビジネスパーソン、それぞれの視点から生成AIの現状と変化をお届けします。連載第3回は、「ビジネスパーソン編」を全2回で構成しており、第1回となる今回は、ビジネスシーンにおける生成AI利用の変化を中心にご紹介します。あわせて「生活者編」もぜひご一読ください。

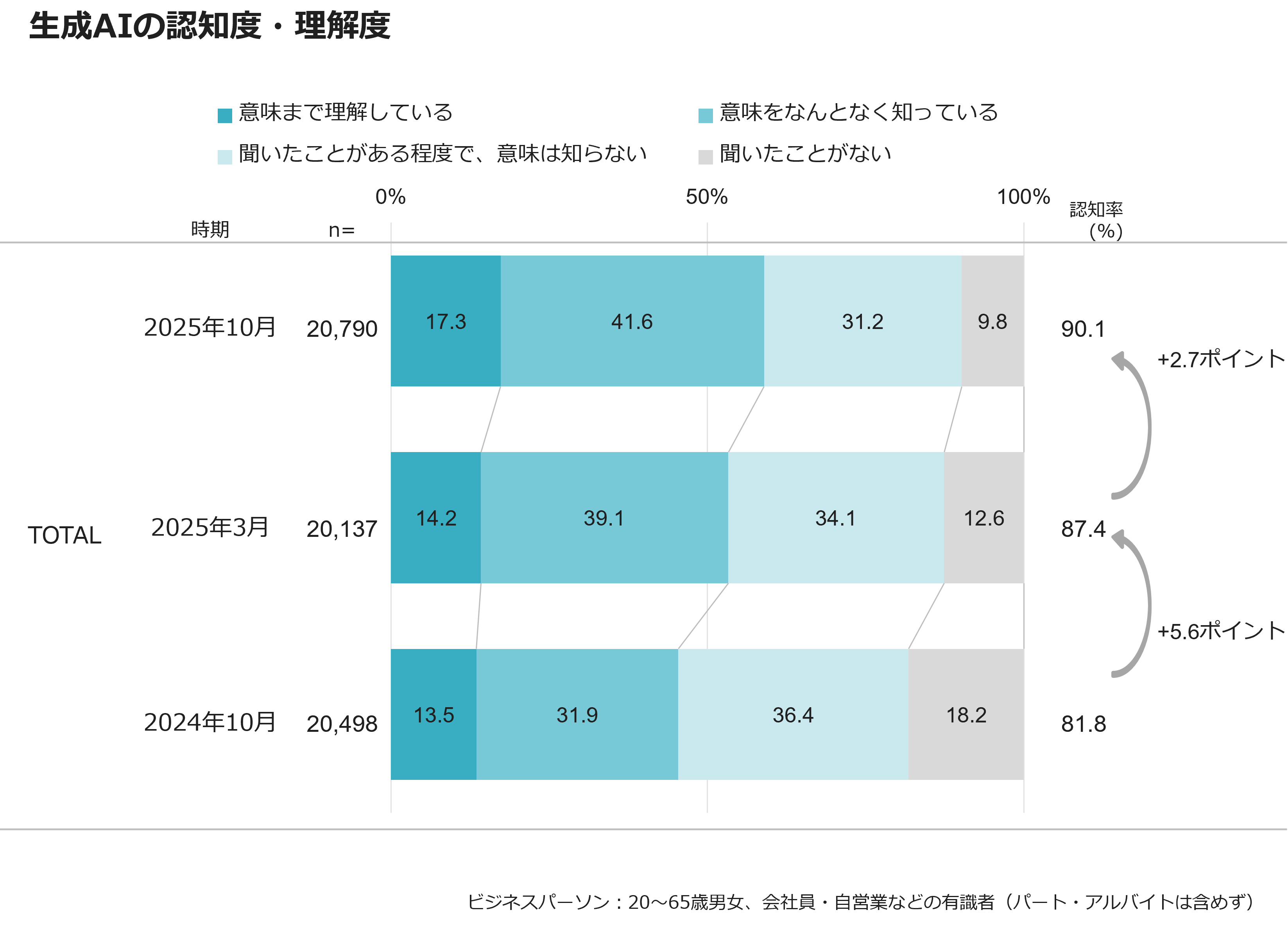

今回はこれまでの3回(2024年10月、2025年3月、2025年10月)の調査結果をもとに、ビジネスパーソンにおける生成AIの認知度と理解度の推移を確認します(図表1)。

図表1

まず、生成AIの認知率(「聞いたことがある程度」以上の回答者の合計)を見ると、2025年10月時点で90.1%となりました。第2回調査から2.7ポイント増加しており、第1回から第2回調査にかけての上昇値(+5.6ポイント)と比較すると伸びは穏やかですが、9割を超える高水準に達しています。また、「聞いたことがない」と回答した層は、2024年10月の18.2%から今回の9.8%へと、わずか1年でほぼ半減しました。これらの結果から、生成AIの存在はビジネスの現場の隅々まで広がりを見せていることが分かります。

次に、「意味まで理解している」と回答した層に注目すると、今回の調査では第2回調査から+3.1ポイント増加しており、第1回から第2回にかけての上昇値(+0.7ポイント)と比較しても、生成AI内容への理解が加速していることが分かります。この結果から、生成AIの浸透度は、認知が広がるフェーズから一歩進み、その意味まで深く理解する段階へと移りつつあると考えられます。

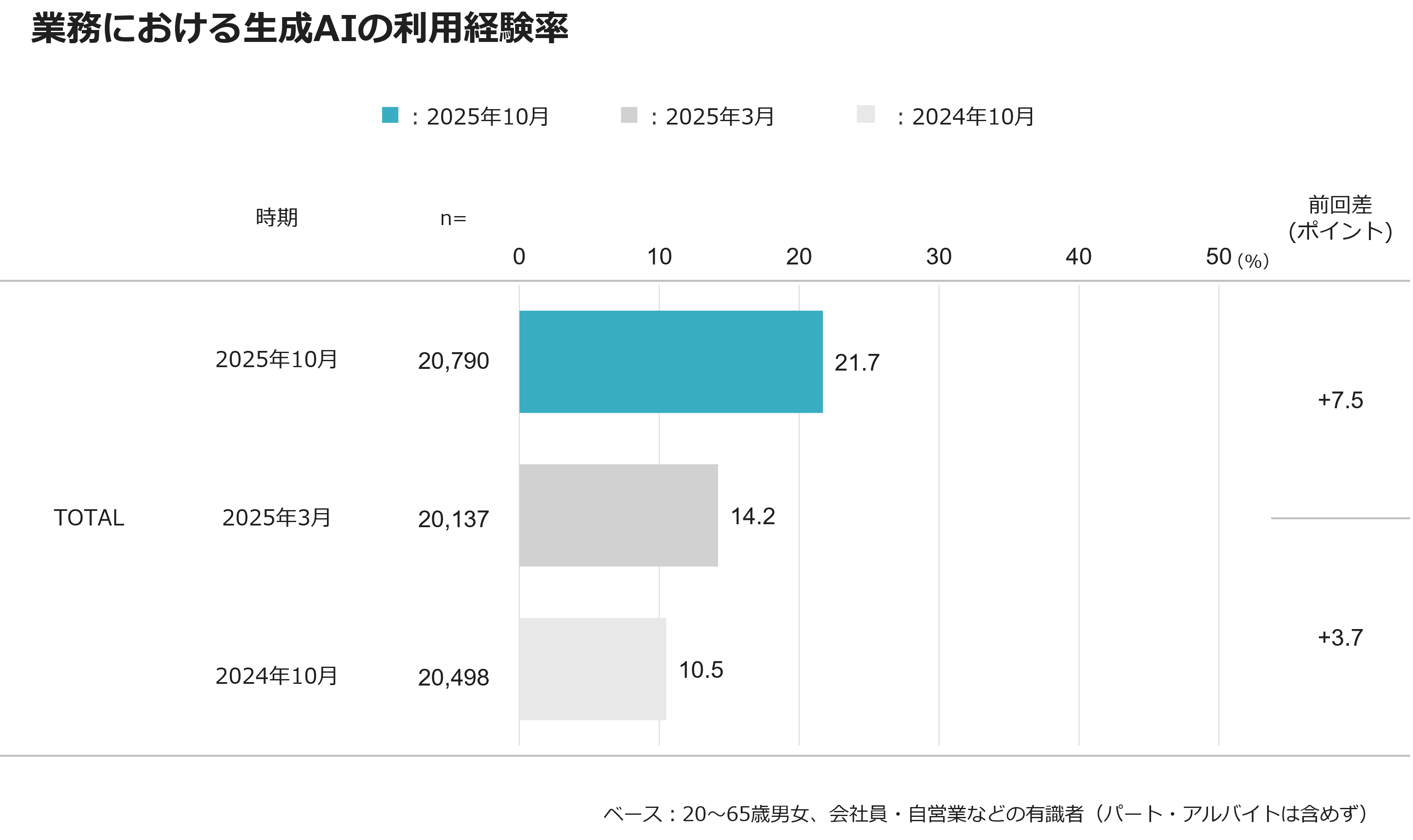

続いて、業務における生成AI活用がどの程度進んでいるのか、についても見てみましょう(図表2)。

図表2

ビジネスパーソン全体での生成AI利用経験率は、2025年10月時点で21.7%となり、第2回目調査(14.2%)から+7.5ポイントと大幅に増加しました。依然として利用経験者は全体の約2割にとどまるものの、第1回調査(10.5%)と比較すると、この1年で2倍に増加しています。この結果から、ビジネスシーンにおける生成AIは、前章で確認された認知・理解にとどまらず、その活用までも着実に進んでいることがうかがえます。

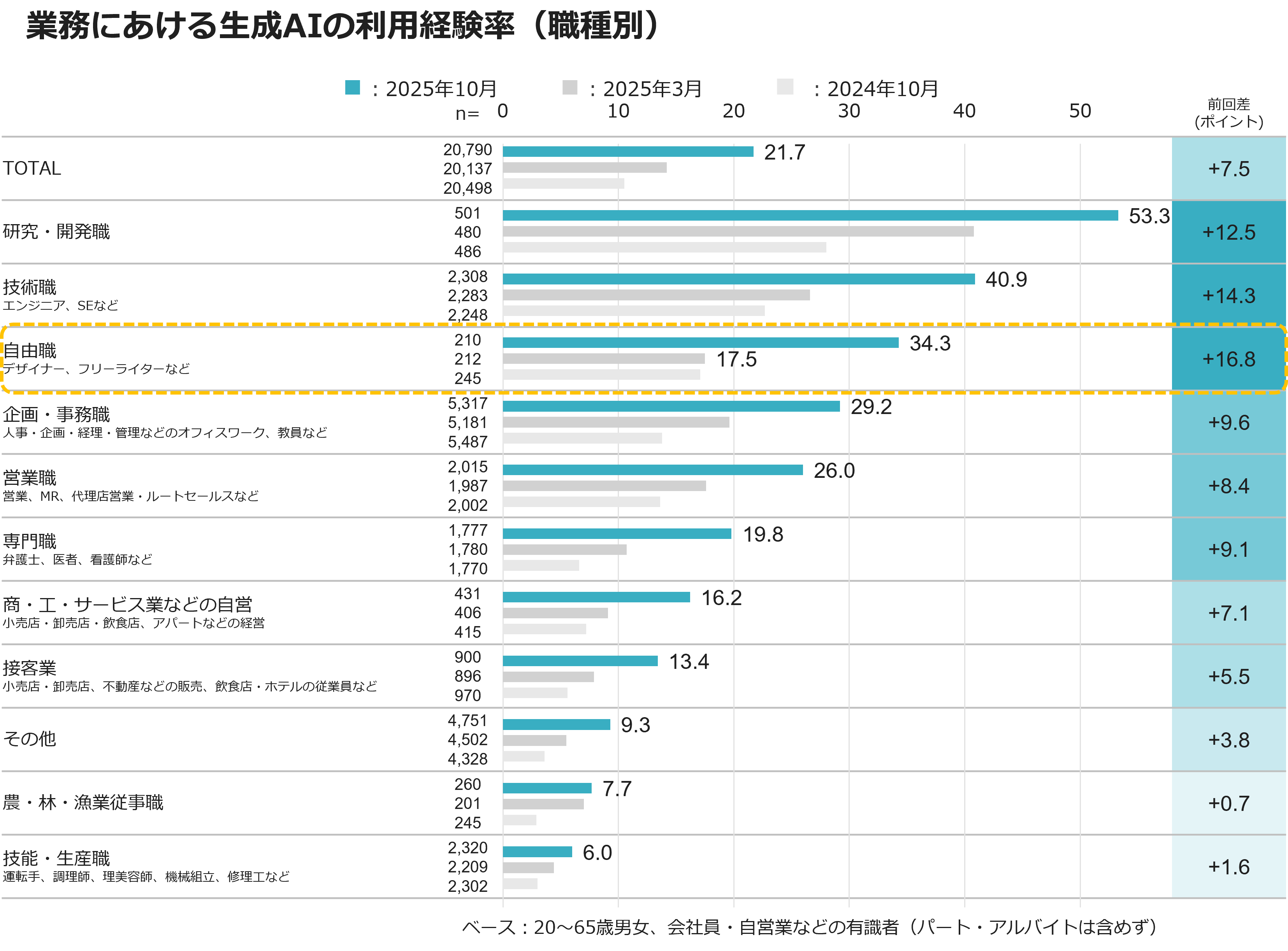

この利用実態をより深く把握するため、職種、業種、企業規模×職位の3つの観点から生成AIの利用経験率を分析します。まず1つ目として、職種別の生成AI利用経験率を見ていきましょう(図表3)。

図表3

職種別に見ると、すべての職種で利用経験率が上昇しています。その中でもこれまでの調査同様に、「研究・開発職」が53.3%と突出して高い利用率を示しました。次いで「技術職」「自由職」「企画・事務職」「営業職」が全体平均を上回る結果となりました。

特に注目すべきは「自由職」で、今回の利用経験率は前回から+16.8ポイントと最大の上昇値を示し、前回の利用経験率(17.5%)から、ほぼ2倍に達しています。ChatGPTがサービス化された当初はシンプルなチャット機能のみでしたが、現在は画像生成・編集の機能も一般化し、既存のソフトウェアに生成AI技術を用いた機能が組み込まれることも増えてきました。こうした生成AIの機能拡張やユーザーによる新しい使い方の発見が後押しとなり、デザイナーやライターといったクリエイティビティを必要とする業務領域においてもその活用の場は広がっているのかもしれません。

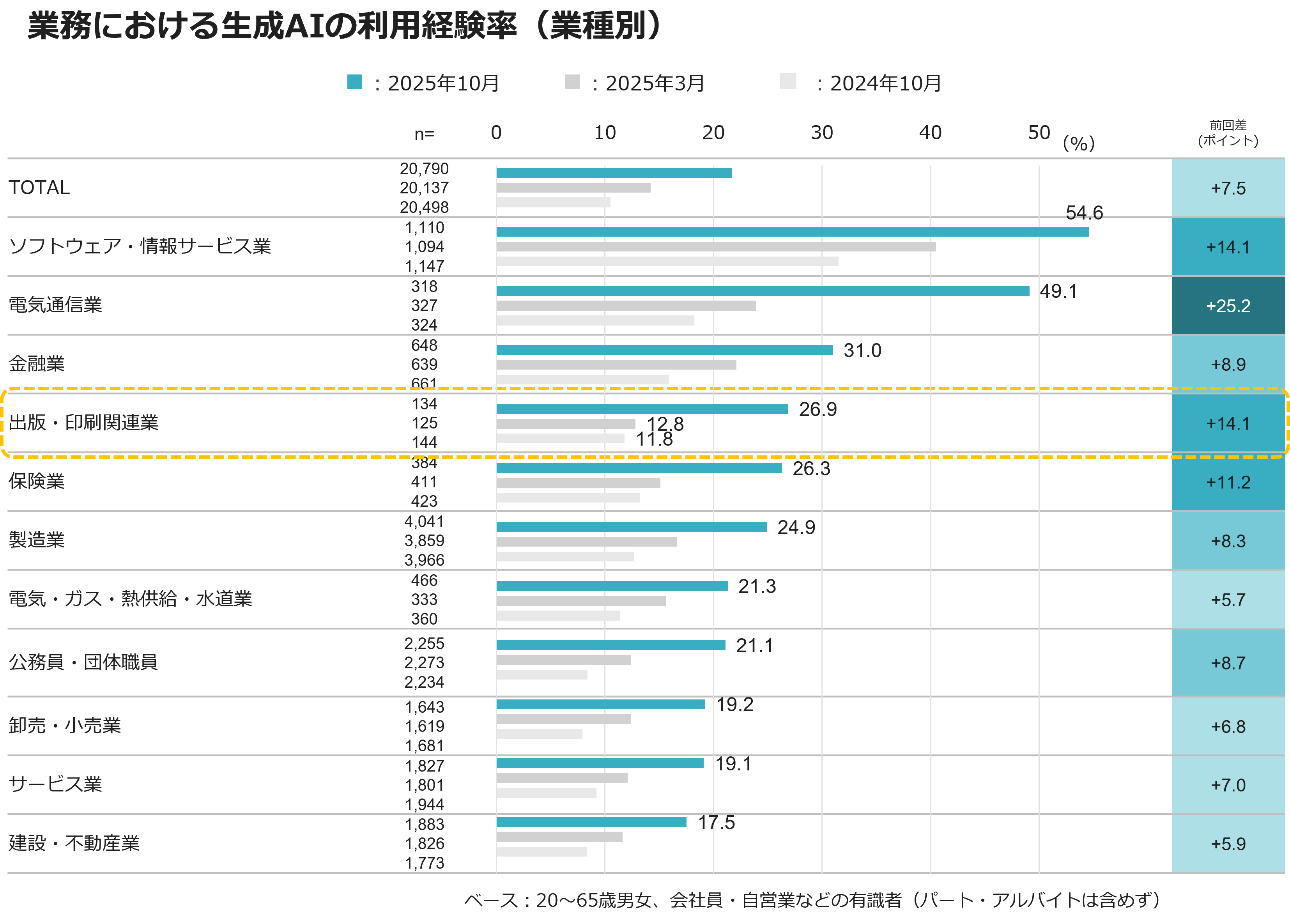

続いて、業種別の利用経験率を見てみましょう(図表4)。

図表4

業種別に見ると、前回調査で上位にあった「ソフトウェア・情報サービス業(54.6%)」と「電気通信業(49.1%)」が高い順位を保ったまま成長を続け、いずれも利用率が約半数に達しました。特に「電気通信業」は前回から+25.2ポイントと最も大きい上昇値を示しました。これは職種別の比較(図表3)で示されたように、これらの業種に「研究・開発職」やエンジニア、SEなどの「技術職」が多く存在するため、ITリテラシーの高い職種での活用が進んでいることが一因として考えられます。また、生成AIの活用がそうしたデジタル技術との親和性が相対的に高い業種にとどまらず、他の領域に広がっていることも見られます。「出版・印刷関連業」は、第1回調査(11.8%)から第2回調査(12.8%)にかけてほとんど変化が見られなかったものの、今回は+14.1ポイント増の26.9%となり、4位にランクインしました。テキスト生成や編集などの機能を活かした活用が進み、従来は生成AIの導入が比較的緩やかだった業種でも着実に利用が広がっていることがうかがえます。

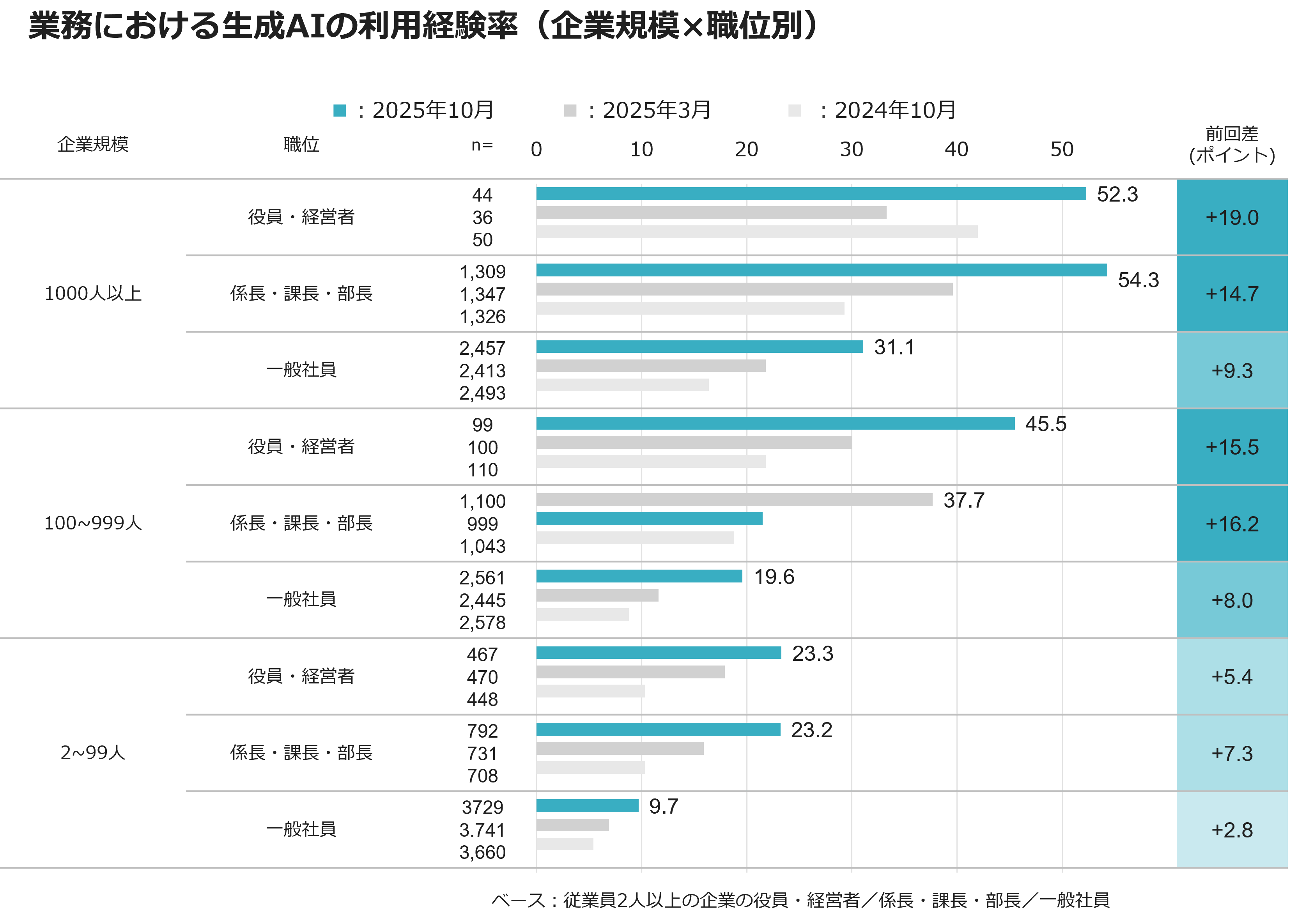

次に、企業規模(1000人以上/100~999人/2~99人)×職位(役員・経営者/係長・課長・部長/一般社員)別の利用経験率を確認していきます(図表5)。

図表5

今回の調査においても、第1回から継続して見られている傾向として、企業規模が大きいほど、また、職位が高いほど利用経験率が高いという傾向が改めて確認されました。特に、大企業(1,000人以上)の役員・経営者層(52.3%)と係長・課長・部長クラス(54.3%)では、半数以上の方が生成AIを利用したことがあるという状況が明らかになりました。

全体として、今回の調査では、前回に続き「利用率の高い層での上昇」が顕著であり、セグメント間の差が拡大する“二極化”がさらに進んでいる様子が見られました。一方で、活用格差が広がる中でも、「自由職」「出版・印刷関連業」など、既存のデジタル親和性が高い分野以外にも活用が拡大していることも確認できました。これらの結果から、今後はデジタル技術との親和性や職務特性に限定されず、さらに新しい領域での生成AI活用の広がりが期待されます。

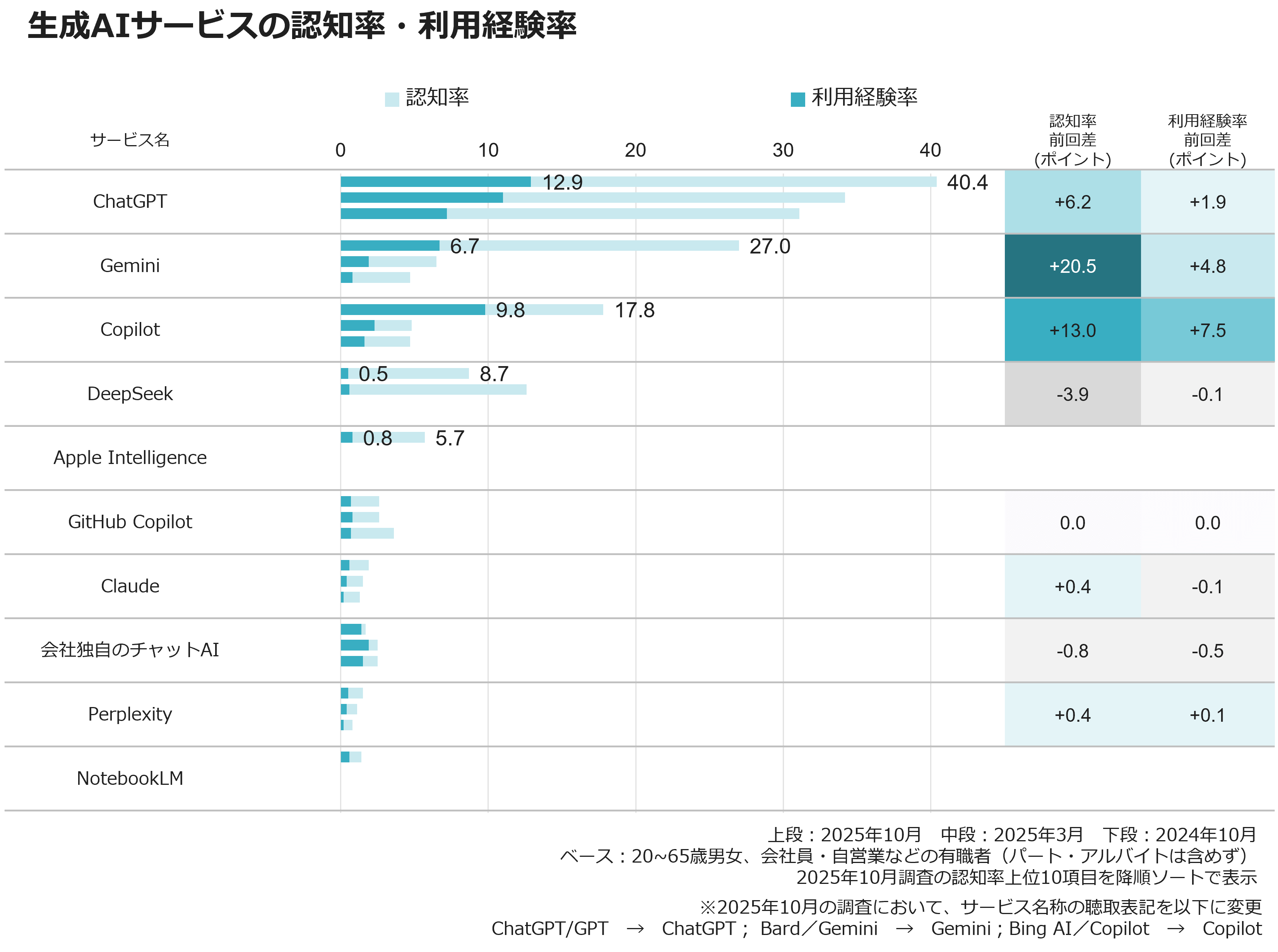

この章では、個別の生成AIサービスに焦点を当て、その認知率と利用経験率のトレンドを探ります。図表6は、主要な生成AIサービスの認知率および利用経験率を、今回の調査の利用経験率が高い順に並べたものです。

なお、今回調査からアンケートにおける選択肢名を「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」に統一したため、前回調査とは回答傾向が一部異なる点をご留意ください。

図表6

依然として、ChatGPTが認知度(40.4%)、利用経験率(12.9%)ともに市場をリードしています。認知率は2回目調査(34.2%)から+6.2ポイントと上昇したものの、利用経験率の上昇値は+1.9ポイントとやや緩やかでした。

一方、今回の調査ではChatGPTに迫るCopilotとGeminiの存在感が際立つ結果となっています。認知率においてはGemini(27.0%)、利用経験率においてはCopilot(9.8%)がそれぞれ2位となり、それぞれ独自のポジションからChatGPTを追いかける構図が確認できます。このようにCopilotとGeminiが存在感を示す背景には、ブラウザを通じたアクセスのしやすさが大きく影響していると考えられます。Microsoft EdgeやGoogle Chromeといった、ビジネスシーンで日常的に利用されるブラウザに標準機能として生成AIが組み込まれているため、特別なアカウント連携やアプリのインストールが不要です。その利便性がCopilotとGeminiの利用経験率の上昇につながっている可能性が考えられます。

前回調査において認知率が急上昇し全体で2位となったDeepSeekですが、今回の調査においては認知率(8.7%)と利用経験率(0.5%)ともに微減しました。一時的な話題性で認知は広がったものの、セキュリティ面の懸念から利用まで至らず、その後はユーザーの関心が薄れていったのかもしれません。

また、今回初めて聴取対象としたApple Intelligence(アップル・インテリジェンス)は、2025年4月に日本語で利用可能となったサービスで、その認知率(5.7%)と利用経験率(0.8%)はともに全体で5位となりました。現時点では、Apple Intelligenceの利用はApple製品の一部のモデルに限られることから、ビジネスシーンにおいて利用できる環境は多くはないと推察されます。ただし、Apple Intelligenceはプライバシーを重視した「オンデバイス処理」を特徴としており、機密性の高いデータを扱うビジネス環境において、そのセキュリティ優位性は注目すべきポイントです。今後のApple製品への搭載状況次第で、ビジネスパーソンへの認知・利用が拡大する可能性もあります。

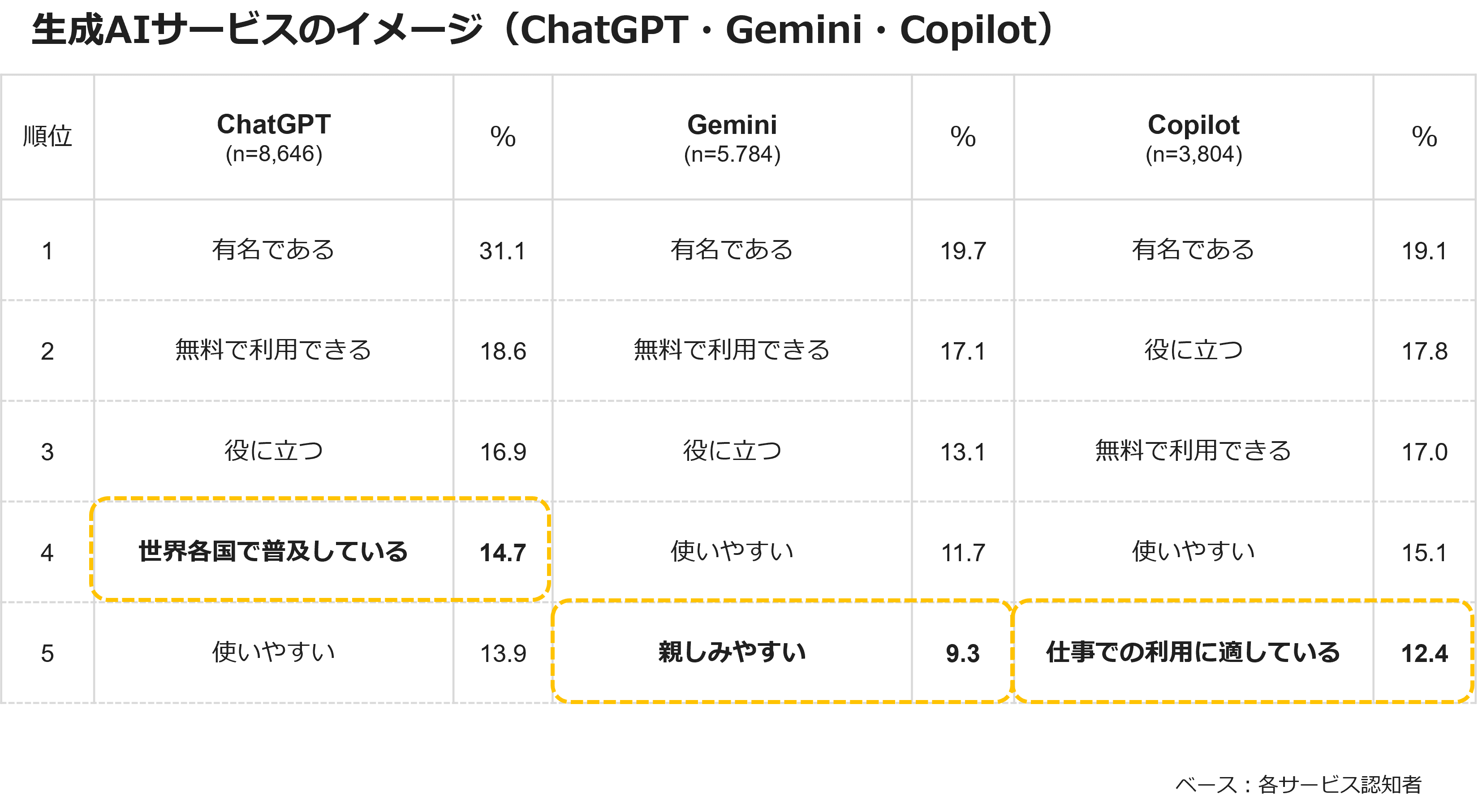

次に、認知率と利用経験率ともに上位であるChatGPT、Gemini、Copilotの3サービスの認知者が持つイメージについて結果を確認していきます(図表7)。

図表7

全体の傾向として、いずれのサービスでも「有名である」が最も多く選択されたほか、「無料で利用できる」「役に立つ」「使いやすい」といった、一般的なイメージ項目が共通してランクインしています。その一方で、ChatGPTは「世界各国で普及している」(14.7%)、Geminiは「親しみやすい」(9.3%)、Copilotは「仕事での利用に適している」(12.4%)がそれぞれ上位に挙がっており、サービスごとにイメージの差異が生まれていることも示されています。 特にCopilotにおいてはビジネス向けのイメージが明確であり、これが図表6で見られたように高い利用率の背景にもなっていると考えられます。 Microsoft 365をはじめとするMicrosoft製のオフィスツールは以前から浸透しており、企業自体に対する信頼感が醸成されていたことがCopilotブランドのイメージ形成にも寄与しているのかもしれません。

以上の調査結果から、生成AIについて①ビジネスシーンにおける認知はさらに拡大し理解を深めるフェーズへと進みつつあること、②新しい分野へと活用の場が広がる一方で、セグメント間の格差(二極化)も拡大していること、③ChatGPTが引き続き優位性を保つ一方で、認知率と利用経験率においてGeminiとCopilotが追い上げていることが明らかになりました。次回は、ビジネス現場での利用目的、おもに「情報検索」に着目し、利用実態をさらに詳しく見ていきます。

あわせて、「生活者」視点の調査結果もご一読ください。

この記事は、インテージの生成AI実態調査プロジェクトにて行った調査結果をご紹介しました。

本プロジェクトでは、インテージの豊富な調査ノウハウとパネルデータを活用し、生成AI市場の現状と展望を包括的な視点で探究しています。

今後も定期的な調査・分析を通じ、生成AIと社会の関係性の変化を長期的に観察することで、新たな知見とより深い価値ある情報をご提供する予定です。ぜひご期待ください。

調査概要_ビジネスパーソン編

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:20~65歳男女、会社員・自営業などの有職者(パート・アルバイトは含めず)

標本サイズ:n=20,790

調査実施時期:2025年10月17日(金)~2025年10月20日(月)

(本調査)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:スクリーニング回答者のうち、ビジネス(組織・個人)で生成AIを導入済/検討予定の方

標本サイズ:n=2,115

ウェイトバック:あり

調査実施時期:2025年10月21日(火)~2025年10月23日(水)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら