2022年後半の登場から約3年が経過した現在、生成AIはすでに私たちの日常生活やビジネスに、様々な側面から影響を与え始めています。インテージでは、その利用実態を明らかにするべく継続的な調査を実施し、急速な進化を続ける生成AIの現在地について、最新のデータに基づいた詳細な分析を行っています。

このシリーズでは生活者とビジネスパーソン、それぞれの視点から生成AIの現状と変化をお届けします。連載第3回は、「生活者編」を全2回で構成しており、第1回となる今回は、直近の利用動向や生活者の意識に焦点を当てて解明します。「ビジネスパーソン編」もあわせてご一読ください。

先日発表された2025年新語・流行語大賞の候補に、若い世代を中心にChatGPTの略称として使われる「チャッピー」がノミネートされました。2023年の新語・流行語大賞における「生成AI」のトップ10入りに引き続き、この領域に対して注目が集まっていると同時に、より身近な存在になりつつあることを象徴する出来事であると言えるでしょう。

このように生成AIへの社会的な注目が続くなか、実際の利用状況はどのように変化しているのでしょうか。メディアログデータ「i-SSP」を用い、日常生活における生成AIサービスの利用動向を確認します。ここでは、生成AIの主要3サービス(ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilot)を対象として利用率を算出します。

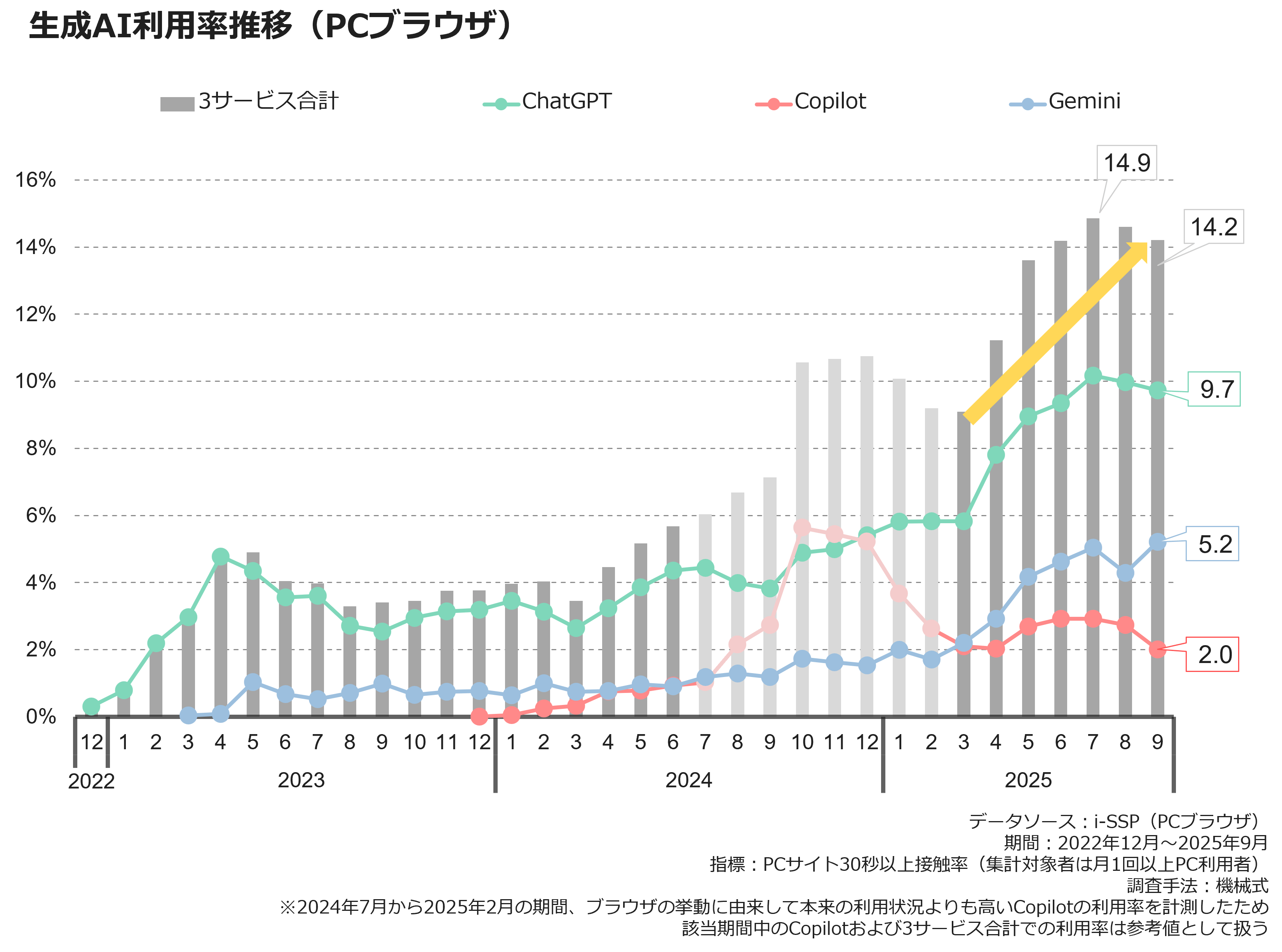

まず、PCブラウザにおける利用状況を見てみましょう(図表1)。

図表1

PCブラウザにおける生成AI利用は、2025年4月以降、強い上昇トレンドを示しました。3サービス合計の利用率は2025年7月に最も高い14.9%を記録し、直近の2025年9月時点では14.2%となっています。

2025年9月時点でのサービス別の利用率は、ChatGPTで9.7%、Geminiで5.2%、Copilotで2.0%となりました。依然としてChatGPTが最も高い利用率を維持し、リリース直後のピーク(2023年4月)を大きく上回る水準が続いています。この推移から、ChatGPTは一部の先進的なユーザーによる短期的なブームにとどまらず、より幅広い層にまで利用が拡大しつつあることが示唆されます。

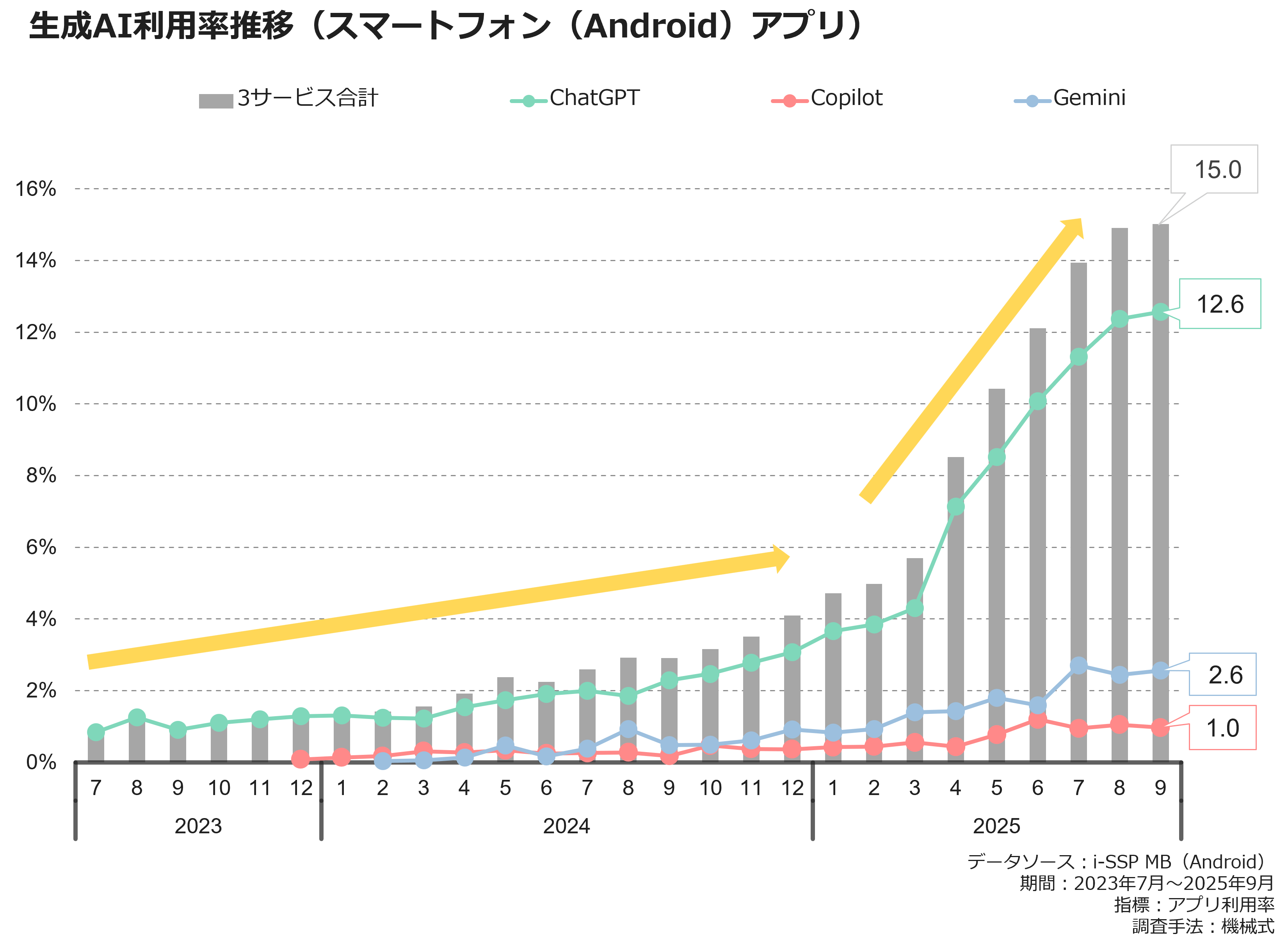

次に、スマートフォン(Android)アプリを通じた利用率の推移についても見ていきます(図表2)。

図表2

スマートフォンアプリでは 、すべてのサービスで安定的な増加傾向が続いています。2025年9月には3サービス合計の利用率が15.0%に達し、サービス別ではChatGPTが12.6%、Geminiが2.6%、Copilotが1.0%となりました。

生成AIのスマートフォンアプリ登場以来、市場をけん引してきたChatGPTですが、特に2025年4月以降で大幅な増加が見られ、競合との差はさらに拡大しています。同年3月下旬から画像生成機能が無料ユーザーへも順次解放されたことで、気軽に画像生成を楽しみ、作成した画像をSNS上でシェアするトレンドが生まれたことが利用者増加の背景にあると考えられます。

ここまで、ログデータを通じて生成AI利用率の動向を概観し、PCブラウザ、スマートフォンアプリともに、直近半年間で利用拡大が大きく加速していることがわかりました。

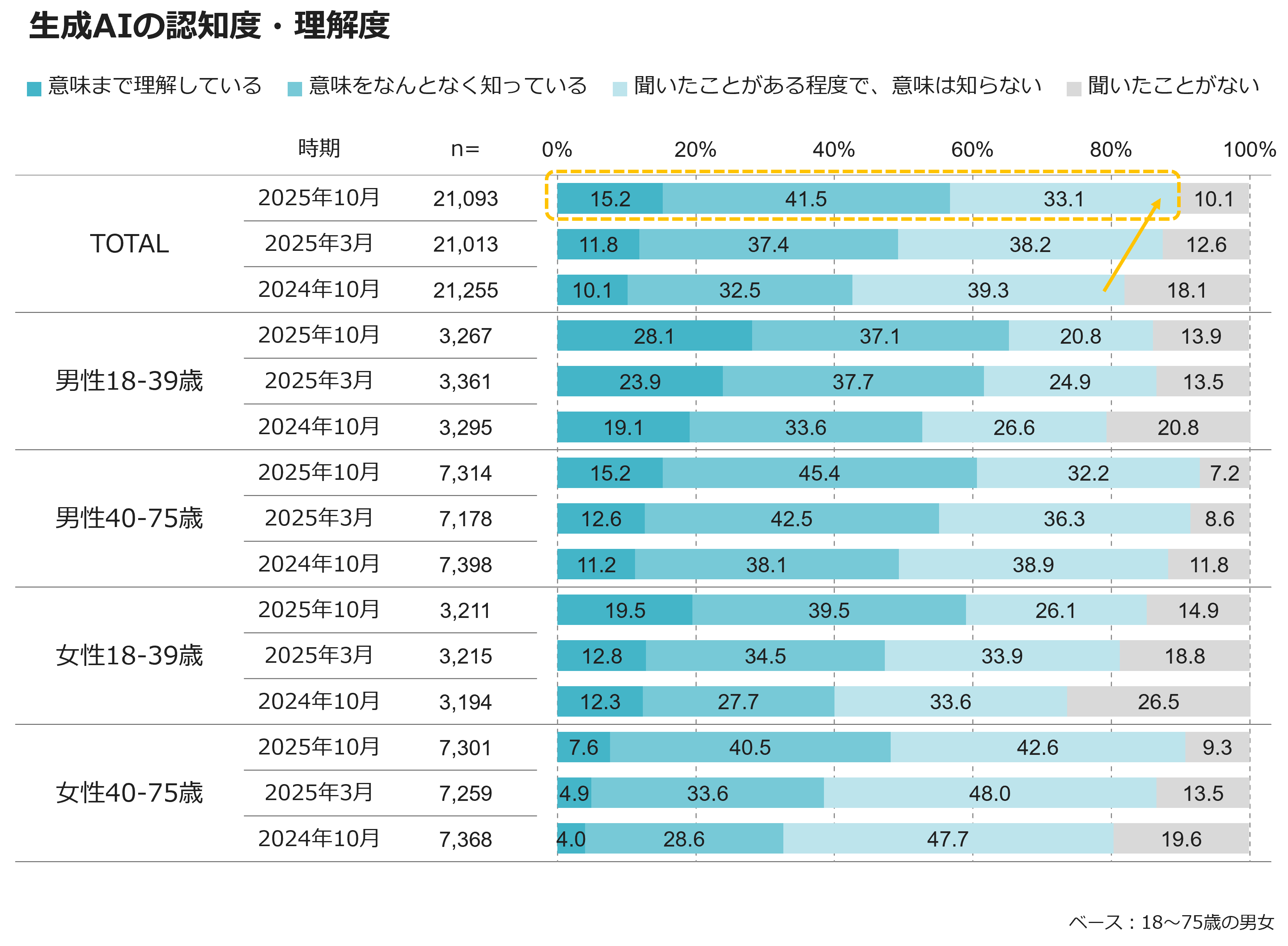

ここからは、全国18~75歳の生活者を対象としたアンケート調査結果をもとに、生成AIに対する意識の変化を見ていきます。まず、生成AIの認知度・理解度の推移を確認してみましょう(図表3)。

図表3

2025年10月時点で、「聞いたことがある程度」までを含めた生成AIの認知度はTOTALで89.9%に達しました。2024年10月時点で81.9%と高い水準であった認知度がさらに拡大していることがわかります。さらに理解度(「意味まで理解している」「なんとなく知っている」の合計)も上昇が続き、2025年10月時点で56.7%と半数を超えました。

性年代別に見ても、ほとんどの層で認知度・理解度ともに上昇しました。前回同様、年代差では男女とも40~75歳層で「認知度」が高く、18~39歳層で「理解度」が高いという傾向が続いています。男女別では、いずれの年代においても男性が女性を上回る傾向が見られますが、直近ではその差が縮まりつつあります。

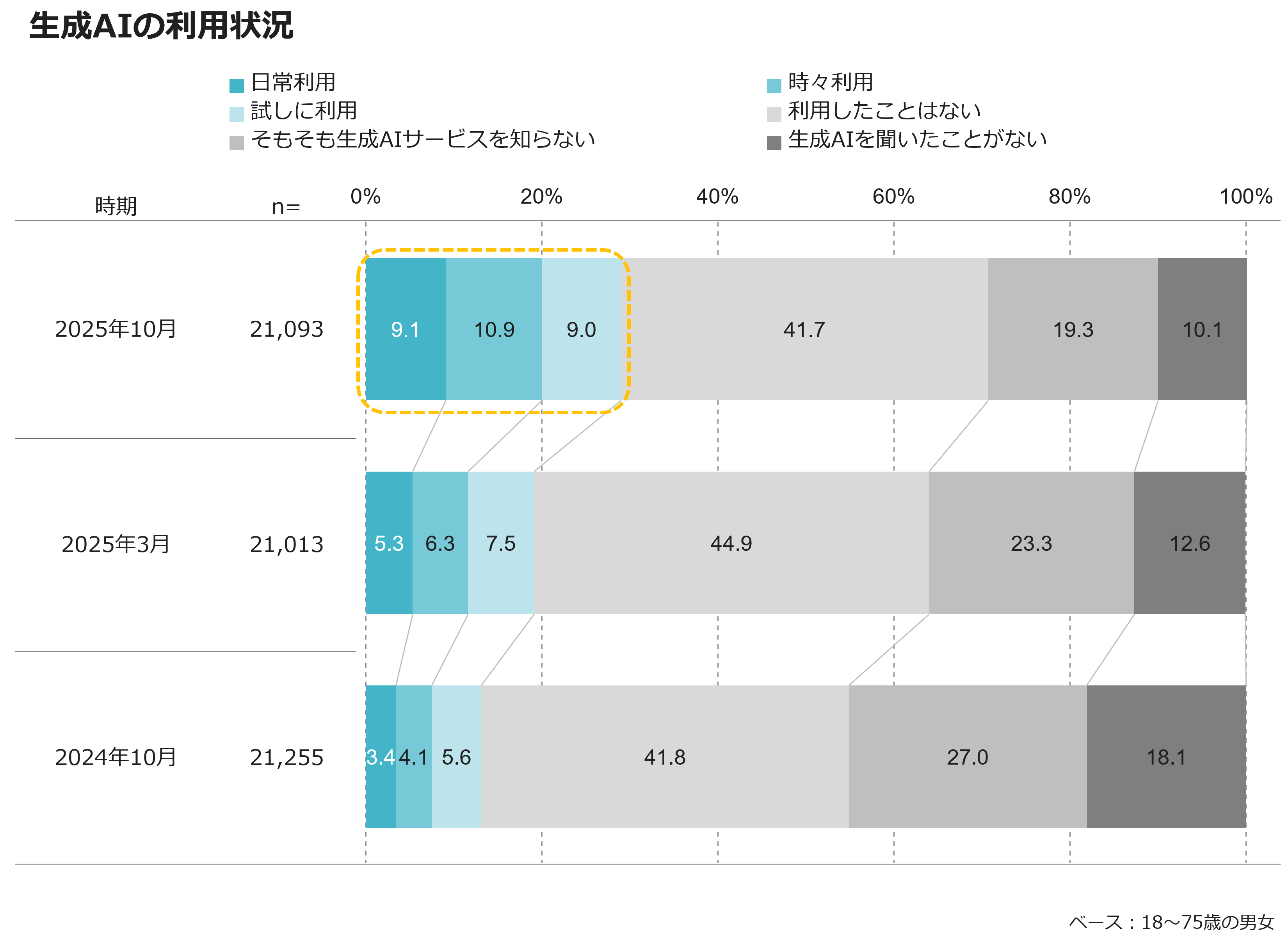

次に、日常生活における生成AIの利用経験率を見ていきます(図表4)。

図表4

2025年10月時点の利用経験率は29.0%に達し、上昇が続いています。さらに、「日常利用(9.1%)」、「時々利用(10.9%)」の回答が全体の2割を占め、一時的な試用段階を超えて生成AIを日常的なツールとして活用しているユーザーも存在していることがわかります。

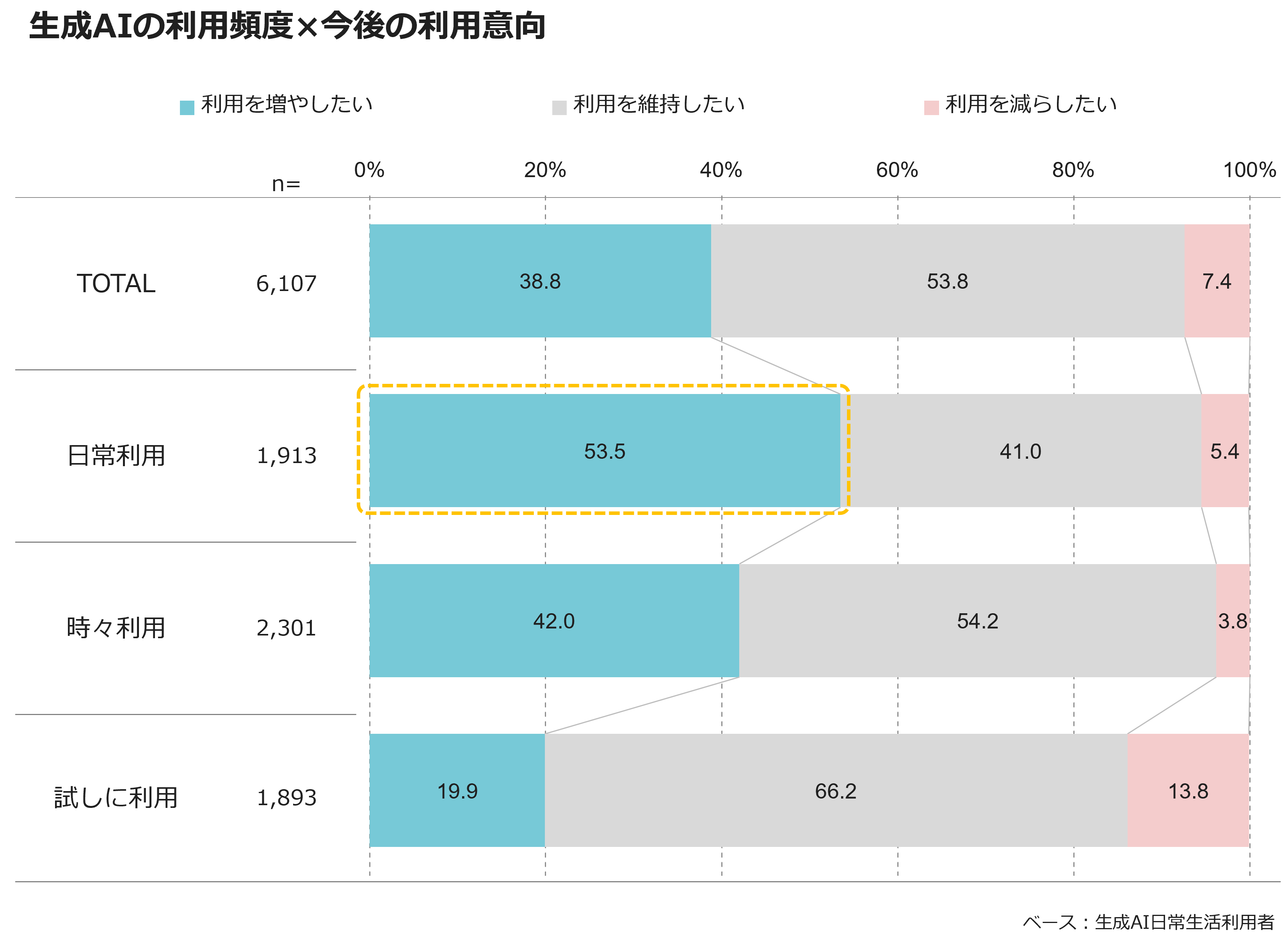

図表5

生成AIの利用頻度別に今後の利用意向をみると、現在の利用頻度が高いほど今後の利用意向も強い傾向がみられました。日常的に利用している層では「利用を増やしたい」が半数を超えていることから、現在の活用状況を超えた潜在的な可能性にまで大きな期待が寄せられていることがうかがえます。

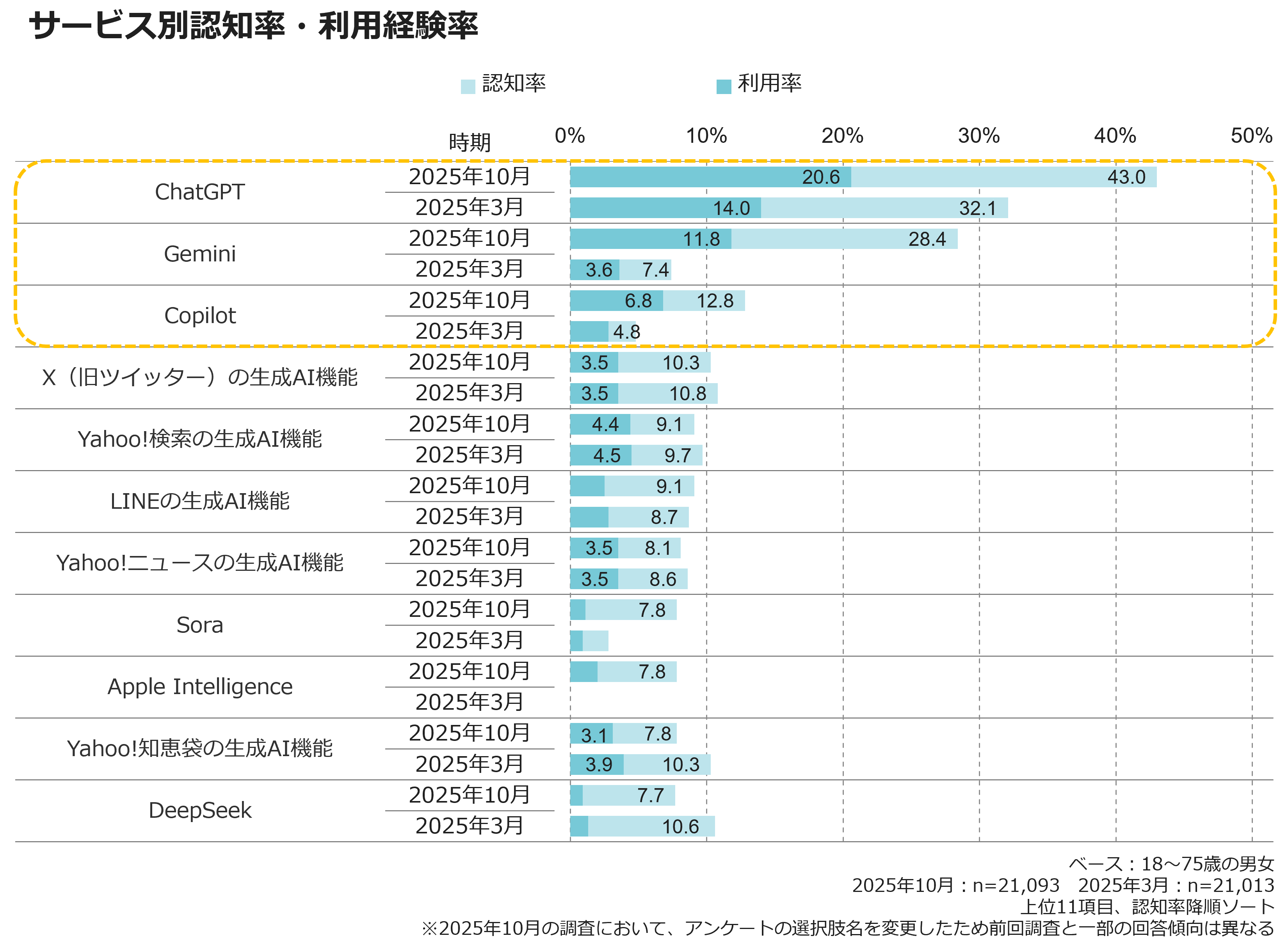

ここからは、生成AIサービス別の認知率と利用率を見ていきます(図表6)。なお、今回調査からアンケートの選択肢名を一部変更しているため、前回調査とは回答傾向が一部異なる点があります。

図表6

2025年10月時点で、ChatGPTの認知率は43.0%、利用率は20.6%となりました。半年前の調査から認知・利用ともに上昇し、引き続き他サービスを圧倒する首位に位置しています。前回はGeminiとCopilotの認知度はほぼ同水準でしたが、今回はGeminiがCopilotを大きく上回りました。Copilotはビジネスシーンでの利用浸透が進んでいる一方、GeminiはTVCMの放映などを背景に、日常生活のより身近なシーンで浸透が進んでいる可能性があります。

これら3サービスに続いて、X(旧ツイッター)やYahoo!検索など、既存サービスに搭載された生成AI機能が認知率10%前後となりました。また、2025年3月の調査では認知率4位であったDeepSeekは、今回は7.7%で11位となりました。2025年1月に発表された新モデルで注目を集めたものの、データ保護への懸念から定着には至らず、現在は関心が一段落した様子がうかがえます。

以上の結果から、サービス別ではChatGPTが引き続き市場をけん引し、これをGeminiが追う構図が確認できました。

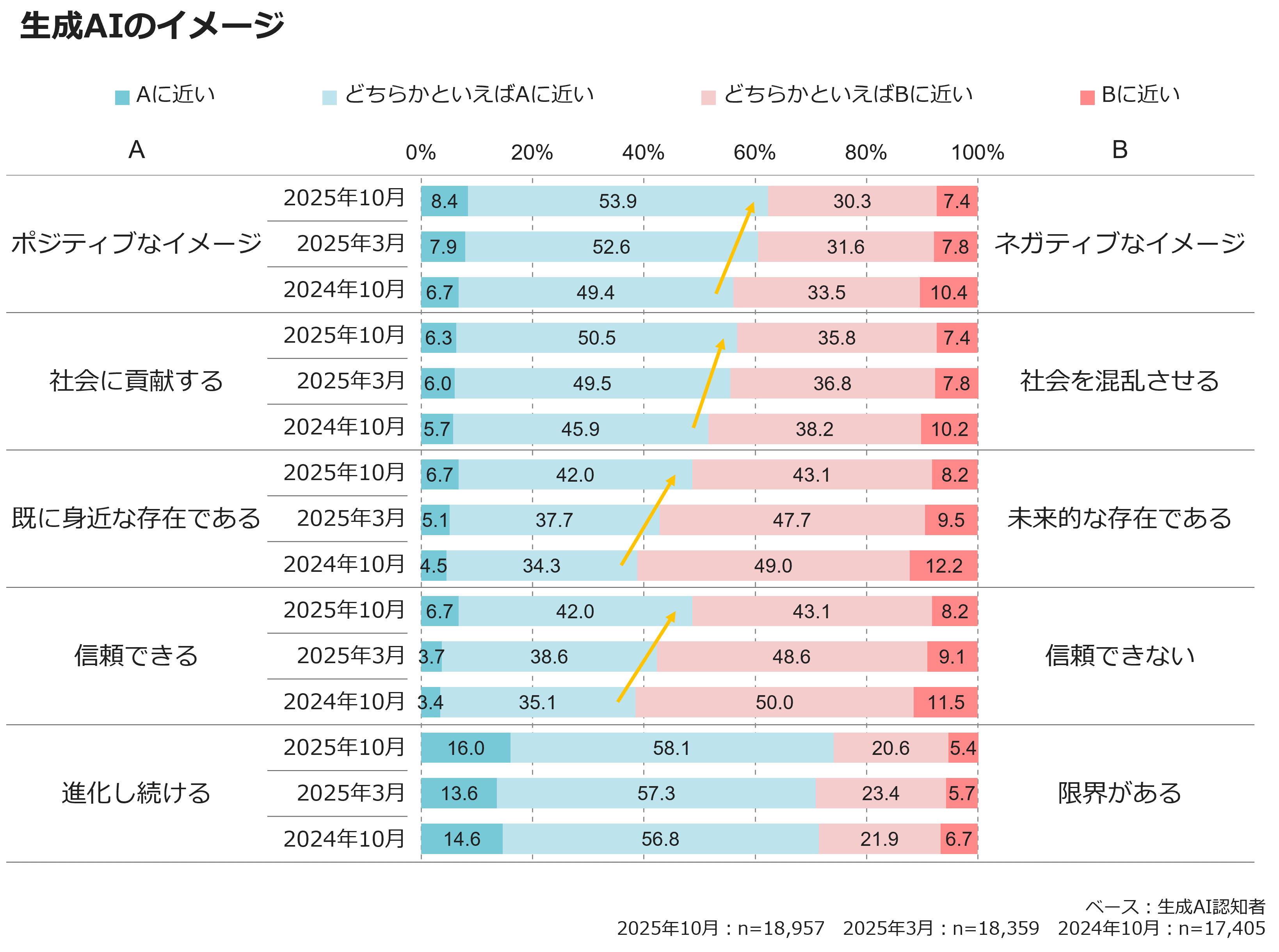

最後に、生成AIに対する感想やイメージについて見ていきます。ここでは、生成AIに関する2つのイメージ項目(A・B)を提示し、回答者がAとBのどちらの考えに近いかを聴取した結果を示します。

はじめに、生成AIの全体的な印象の変化を経年で比較します(図表7)。

図表7

この1年で、生成AIに対するイメージは緩やかにポジティブへとシフトしました。生成AIの理解や利用の広がりとともに、社会全体での受容が進んでいる様子がうかがえます。一方で、「信頼できる」「既に身近な存在である」といった項目は、増加傾向ながら過半数には届かず、個人レベルでの心理的な距離感は依然として残っているとみられます。

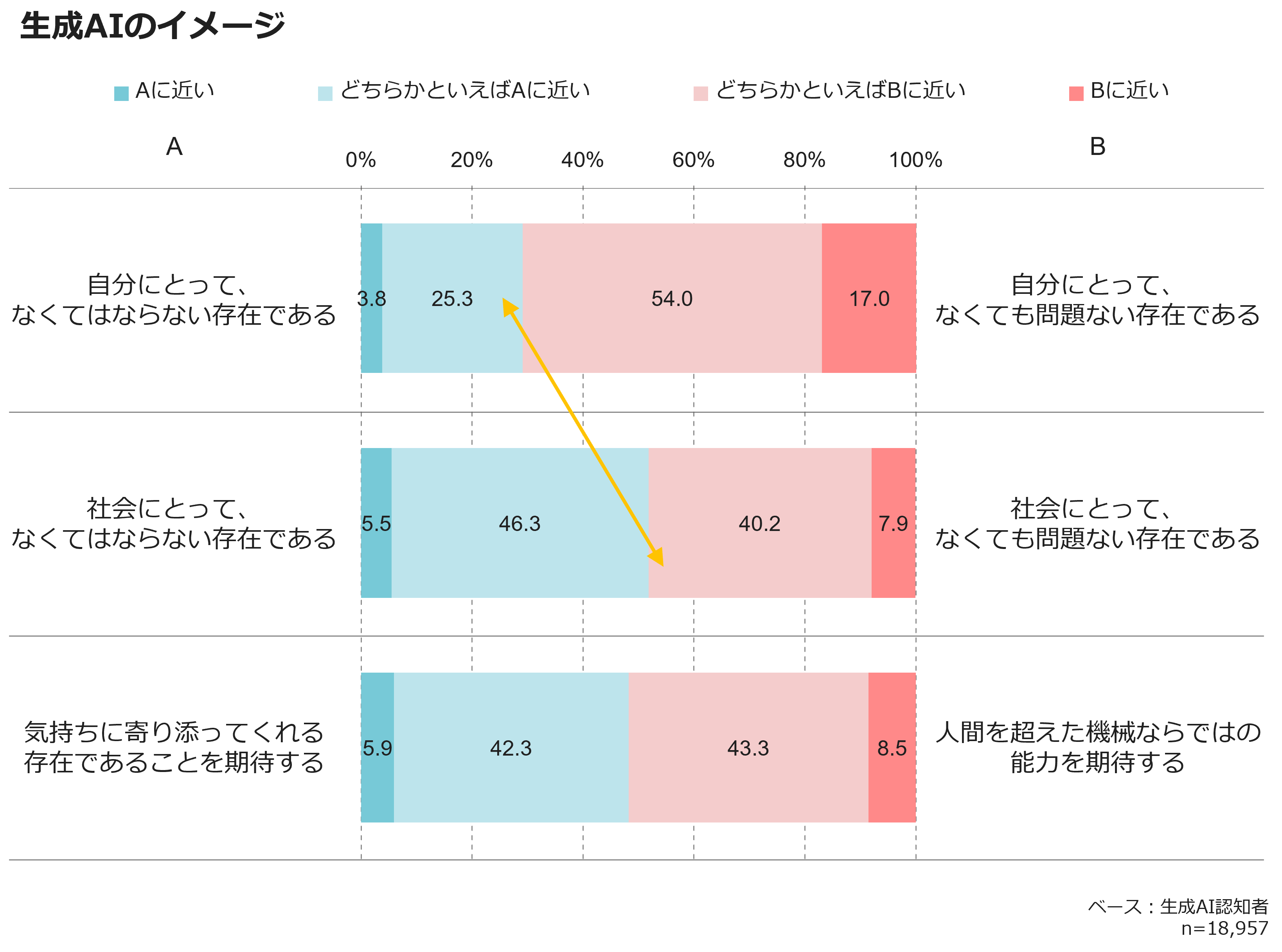

続いて、図表7の設問と同じ形式で聴取した生成AIの「必要度」と「期待」のイメージを示します(図表8)。

図表8

生成AIについて「社会にとってなくてはならない」と答えた割合は51.8%であるのに対し、「自分にとってなくてはならない」は29.1%と、両者の間には大きな乖離が存在します。この結果からは、社会的な必要性は認識しつつも、自分の生活にまで取り入れられていない層が一定数存在していることが示唆されます。 また、生成AIに対する期待として、「気持ちに寄り添ってくれる存在」が48.2%と半数近くを占め、「人間を超えた機械ならではの能力」(51.8%)と拮抗しています。自由回答においても、以下のように生成AIに共感的な役割を期待する声が見られました。

・家族や友人に話しづらい愚痴を聞いてもらい気持ちの整理がついた(30代女性)

・相談をしていると背中を押してもらえている感じがする(30代男性)

・チャットGPTで話しながら 自己肯定感を上げるため日記(50代女性) ※原文ママ

今年の夏、ChatGPTの基盤モデルがより高性能なGPT-5に切り替わった際には、それまで慣れ親しんだGPT-4oの継続を求める声がSNS上で広がる、いわゆる#keep4oも話題になりました。以前のAIは、無機質な機械として捉えられていましたが、もはや人間と区別のつかない対話が可能な生成AIの登場により、その言葉の持つ印象は変容しつつあるのかもしれません。

一方で、生成AIの共感的な応答がユーザーの心理状態に強く影響する可能性から、過度な依存を懸念する見方もあり、海外では訴訟にまで発展しています。単に人間にとって望ましい回答を追求するだけでなく、開発企業、公的機関、そしてユーザー側も含めた社会全体で、倫理的な問題に向き合う段階に入っていると言えるでしょう。

以上の調査結果から、次の点が明らかとなりました。

①PCブラウザとスマートフォンアプリともに、直近半年間で生成AIの利用が加速していること

②認知・理解ともに上昇傾向は継続しており、特に高頻度ユーザーでは利用拡大の意向が強いこと

③サービス別ではChatGPTの首位は変わらないものの、Geminiも徐々に存在感を高めていること

④生成AIへのポジティブな理解と社会的な受容が進み、特に感情に寄り添ってくれる存在としての期待が高いこと

次回は、「検索ツール」としての生成AIの利用にフォーカスし、その使われ方や期待について深掘りをしていきます。 あわせて、「ビジネスパーソン」視点の調査結果もご一読ください。

この記事は、インテージの生成AI実態調査プロジェクトにて行った調査結果をご紹介しました。

本プロジェクトでは、インテージの豊富な調査ノウハウとパネルデータを活用し、生成AI市場の現状と展望を包括的な視点で探究しています。

今後も定期的な調査・分析を通じ、生成AIと社会の関係性の変化を長期的に観察することで、新たな知見とより深い価値ある情報をご提供する予定です。ぜひご期待ください。

調査概要_生活者編

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:18~75歳男女

標本サイズ:

(第1回)n=21,255

(第2回)n=21,013

(第3回)n=21,093

(性別・年代・地域を母集団準拠で回収)

調査実施時期:

(第1回)2024年10月28日(月)~2024年10月31日(木)

(第2回)2025年3月17日(月)~2025年3月21日(金)

(第3回)2025年10月21日(火)~2025年10月24日(金)

【i-SSP®(インテージシングルソースパネル®)】

当社の主力サービスであるSCI®(全国消費者パネル調査)を基盤に、同一対象者から新たにパソコン・スマートフォンからのウェブサイト閲覧やテレビ視聴情報に関するデータを収集するものです。当データから、パソコン・スマートフォン・テレビそれぞれの利用傾向や接触率はもちろん、同一対象者から収集している購買データとあわせて分析することで、消費行動と情報接触の関係性や、広告の効果を明らかにすることが可能となります。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら