近年、生成AI技術の誕生と進化は、私たちの日常生活、ビジネスに様々な変化をもたらしつつあります。このような背景のもと、インテージでは生成AIの現状と将来の可能性を明らかにするため、生活者およびビジネスパーソンを対象とした定量調査を実施しました。本調査を通じて、生成AIの利活用状況や便益、課題を多面的に捉え、生成AIを活用したよりよい社会を実現するための一助となることを目指します。

このシリーズでは「生活者」を対象とした調査結果を全4回にわたりお届けします。第1回では生活者全体、第2回で学生に特化した生成AIの浸透実態について解説し、つづく第3回では生成AIのイメージやニーズについて深掘りを行いました。

第4回となる今回は、生成AIサービスや関連企業の比較を通じて、生活者の目線から見た生成AI市場の現状について分析します。

各サービスの比較に入る前に、まずは生活者全体における生成AIの利用実態を改めて確認しておきましょう。本シリーズの第1回で触れた通り、生成AIという単語の認知率は8割を超えて広がりを見せる一方、利用経験率は約13%にとどまっています。この結果から、多くの生活者は生成AIをまだ身近な技術と感じておらず、認知と利用の間には大きなギャップが存在することが明らかになりました。

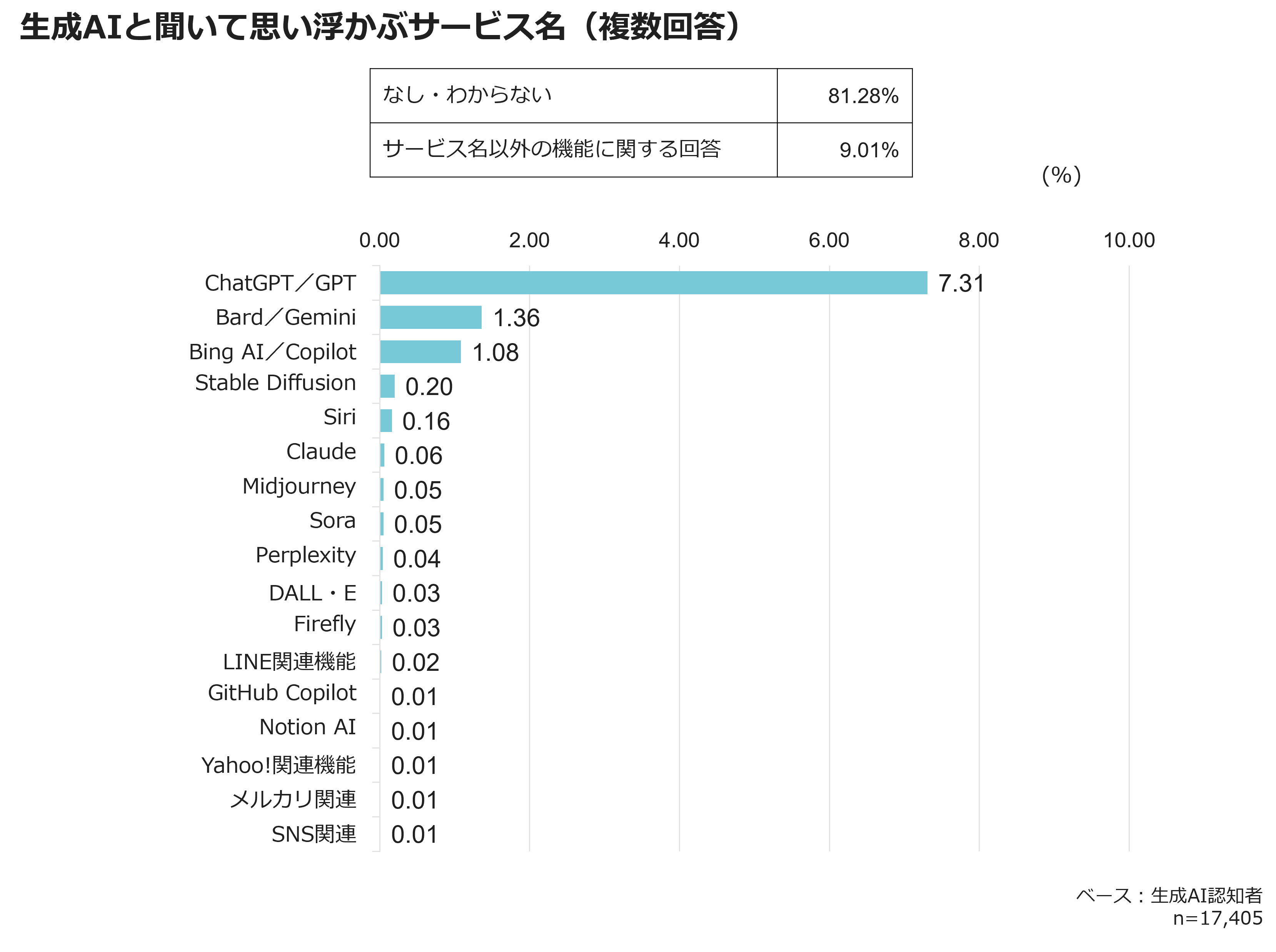

この状況は、生成AIサービスの純粋想起の結果からも読み取ることができます。図表1は、「生成AIや生成AIを活用したサービスとして思い浮かぶサービス名」を自由回答の形式で尋ね、結果を集計したものです。

図表1

最も多かったのが「特になし」や「わからない」などの回答で、実に全体の約81.3%を占めました。次に多かったのが「要約」や「画像生成」などの、生成AIと関連した機能に関する回答であり、約9.0%でした。生成AIのサービス名は、英語や専門用語で構成される場合が多く、自由記述の形式で回答するのは難しかったのかもしれません。

具体的なサービス名として得られた回答の中ではChatGPTの割合が突出して高く、およそ7.3%でした。ChatGPTは、2022年11月に他のサービスに先駆けてOpenAIから発表され、まさに生成AIブームの火付け役となりました。生成AIの代名詞として使用され、耳にする機会も多かったことから、生活者の中でサービス名が強く印象付けられたと推察されます。

ChatGPTに続くのが、Googleが開発したGemini(旧Bard)とMicrosoftの提供するMicrosoft Copilot(旧Bing AI)で、それぞれ約1.4%と約1.1%となりました。両者は、TVCMを活用したブランド訴求、ウェブ検索機能やオフィスソフトとの連携など、類似したアプローチで生活者への浸透を図っているようです。その他にも、Stable DiffusionやSora、LINE「AIチャットくん」など、画像生成AI、動画生成AI、既存サービスに搭載された生成AI機能などの名称も挙げられましたが、その割合は1%にも遠く及びません。

以上の結果から、現時点では、ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilot以外のサービス名はほとんど生活者へと浸透していないことが確認されました。しかし、これは裏を返せば、どのようなサービスであっても、今後の取り組み次第では第一想起を獲得し、一般向け生成AI市場におけるデファクトスタンダードになれる余地が十分にあるという状況でもあります。今後の各サービスの動向に注目が集まるところです。

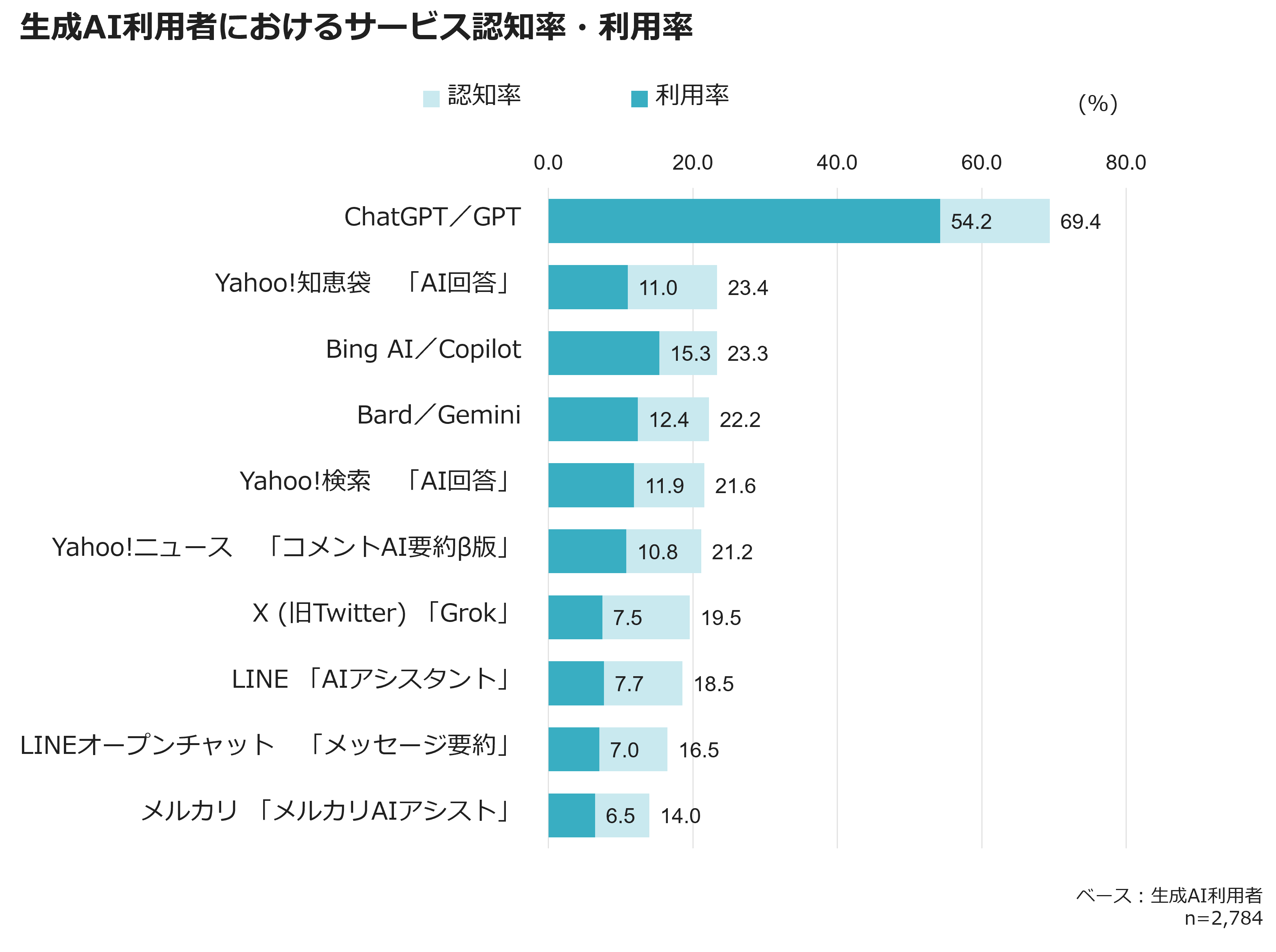

次に、生成AIサービスをより詳しく比較するため、すでに利用経験のあるアーリーアダプター層に着目して分析を進めます。図表2は、生成AIとそれを活用したサービスに関する、認知率と利用経験率をまとめたものです。

図表2

全体では、純粋想起の結果と同様にChatGPTが突出して高く、認知度は69.4%、利用経験率は54.2%となりました。また、Microsoft CopilotとGeminiがそれを追う構図は、図表1と同様の結果となっています。

図表1と大きく異なるのは、Yahoo!やLINE、X、メルカリなど、既存サービスに搭載された生成AI機能の順位が上昇している点です。生成AIを搭載しているという認識は薄いものの、選択肢として提示されると聞き覚えや利用経験があると思いだすユーザーが多いのかもしれません。この結果からは、既存サービスへの生成AI機能の統合が、ユーザーの試用を促す上で有効な導入手段であることが示唆されます。

ここからは、認知率と利用経験率が高かったChatGPT、Microsoft Copilot、Geminiに、通信キャリアとの提携でも注目を集めるPerplexityを加えた4つのサービス間で比較を行います。Perplexityは、Perplexity AI社の提供するチャット形式のAI検索エンジンであり、ウェブ検索を通じて、リアルタイム性の高い出典付きの回答を生成できる点が特徴的です。

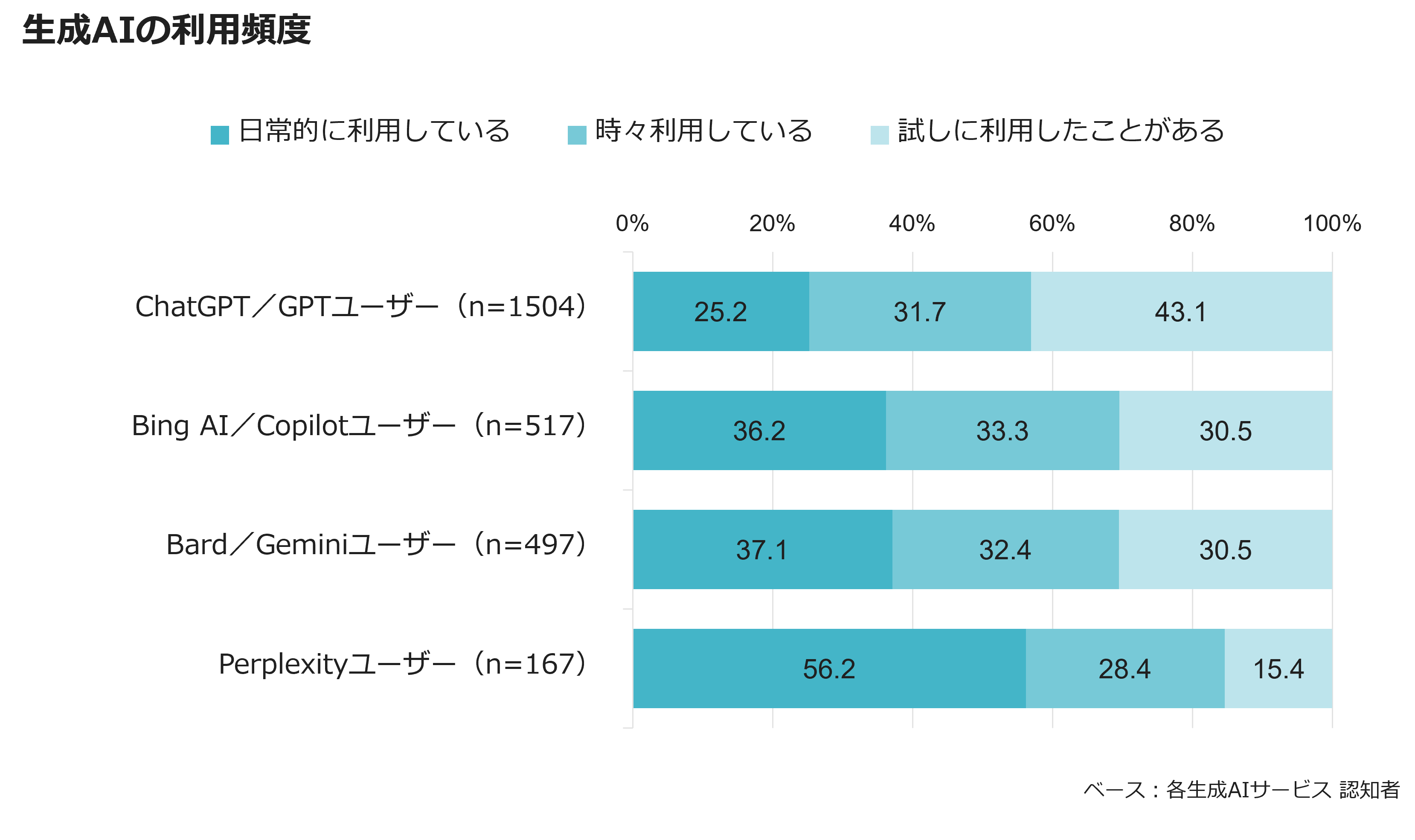

比較に先立って、考慮すべき背景について説明します。図表3は生成AIユーザーのうち、4サービスを認知していると回答した方の、生成AI全体の利用頻度を示したものです。(各サービス自体の利用頻度とは異なります。)

図表3

これを見ると、生成AIの利用頻度はChatGPTユーザーにおいて最も低く、次いでMicrosoft CopilotユーザーとGeminiユーザーが同程度、Perplexityユーザーが最も高い結果となりました。ChatGPTのように広く浸透しているサービスほど、生成AIの利用頻度が低いライトユーザーの意見が強く反映されている点に留意し、サービスの比較結果を解釈していく必要がありそうです。

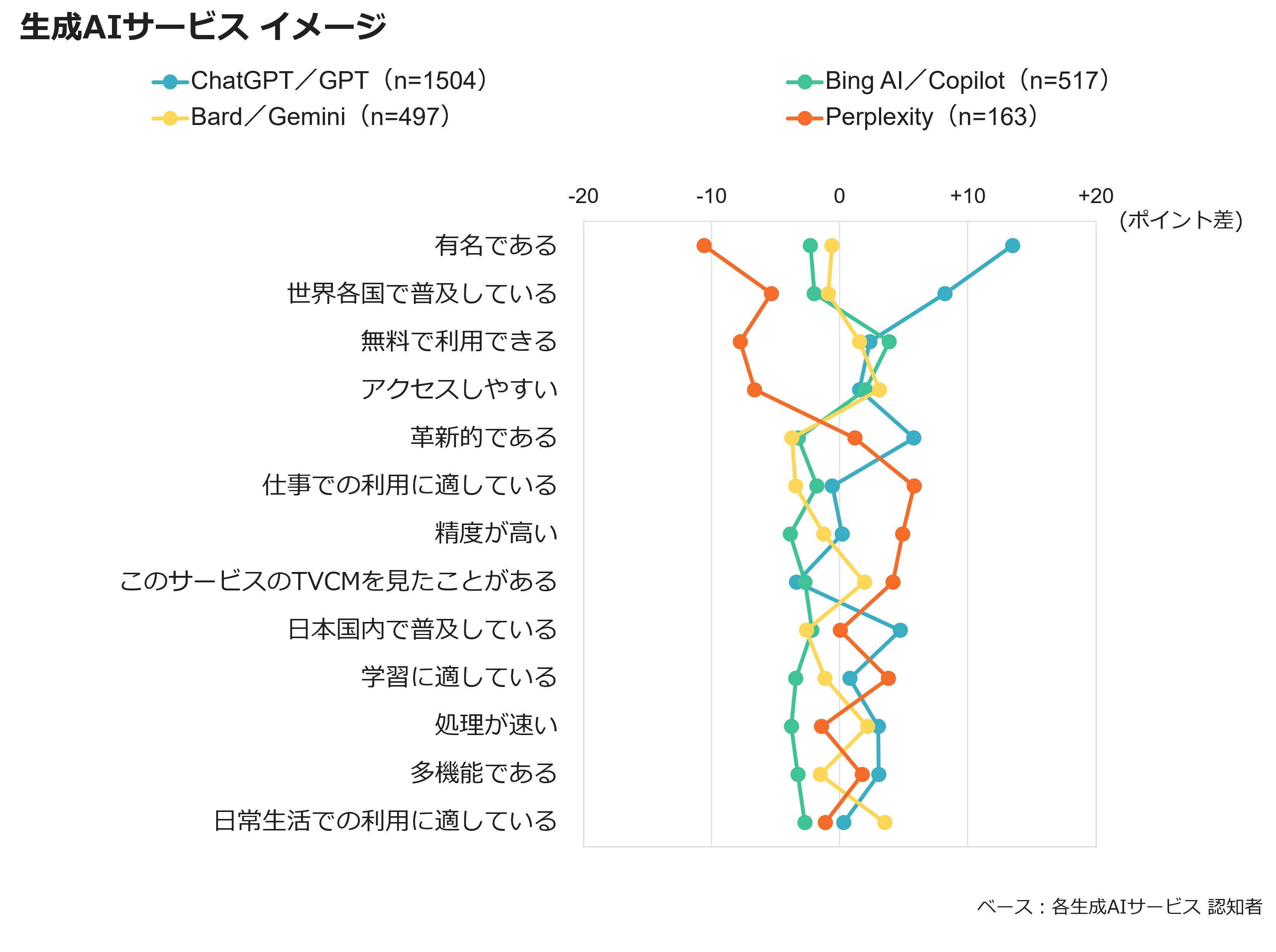

まずは、各サービスの認知者を対象に調査した、各サービスのイメージについて分析していきます。図表4では、サービス間のイメージの差が大きな項目を抜粋して、平均値からの差を掲載しています。

図表4

ChatGPTは「有名である」「革新的である」「普及している」などの項目で最も高い結果となりました。「有名である」と「普及している」については、他サービスを大きく引き離す高い認知率と利用率を反映しています。また、「革新的である」という評価は、他サービスより先行してサービスの提供を開始したことによるインパクトが強く影響しているのかもしれません。

Microsoft CopilotとGeminiは、比較的近いイメージを持たれているようですが、2つのサービスの差が最も大きい「日常生活での利用に適している」という項目においては、4つのサービス中でもGeminiが最も高い評価を得ています。日常生活における活用シーンを描いたTVCMなどを通じて、生活者に身近な印象を与えることに成功している可能性が考えられます。一方で、ビジネスパーソンを対象とした別の調査においては、Microsoft社製サービスの利用機会が多いことに起因してか、Microsoft Copilotの利用がGeminiを上回るようなケースも見られています(ビジネスパーソン編第3回を参照)。浸透度は同程度の両サービスですが、日常利用と言えばGemini、ビジネス利用と言えばMicrosoft Copilotのように、一定のすみ分けイメージも形成されつつあるのかもしれません。

Perplexityは、「有名である」などの項目では劣りますが、「仕事での利用に適している」「精度が高い」という項目においては他サービスを抑えて一位となりました。知名度は低いものの、ネット検索という特徴が強く印象付けられており、他サービスとは異なる独自性の高いポジションを確立していることが確認できました。

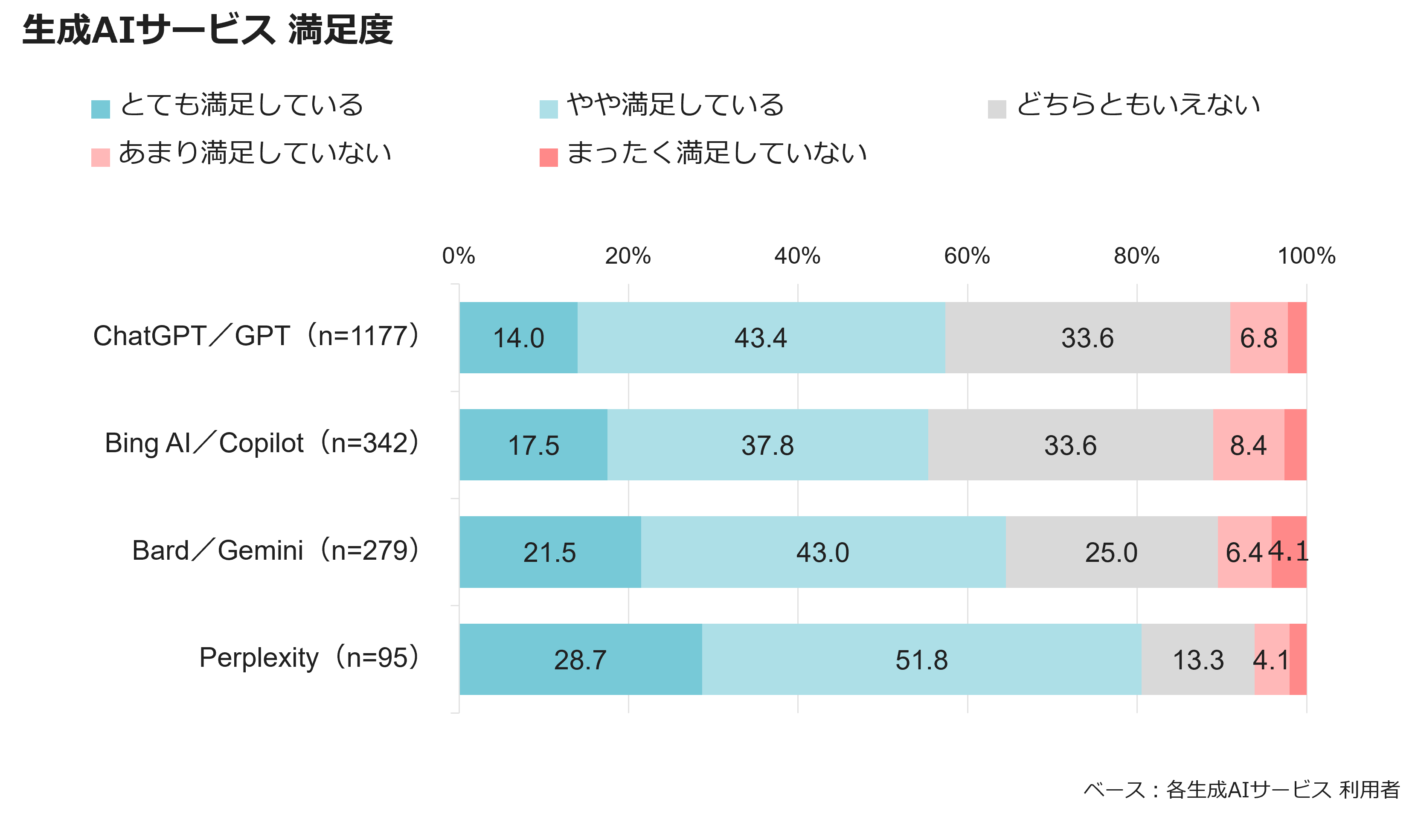

次に、各サービスの利用者を対象として調査した、サービスに対する満足度を比較します(図表5)。

図表5

全てのサービスで、過半数のユーザーは「とても満足している」、もしくは「やや満足している」と回答しており、「あまり満足していない」「まったく満足していない」と回答したユーザーは1割程度にとどまりました。図表3で示した通り、サービスごとにユーザー層の差異は見られますが、いずれのサービスでも提供価値には満足しているユーザーが多いようです。

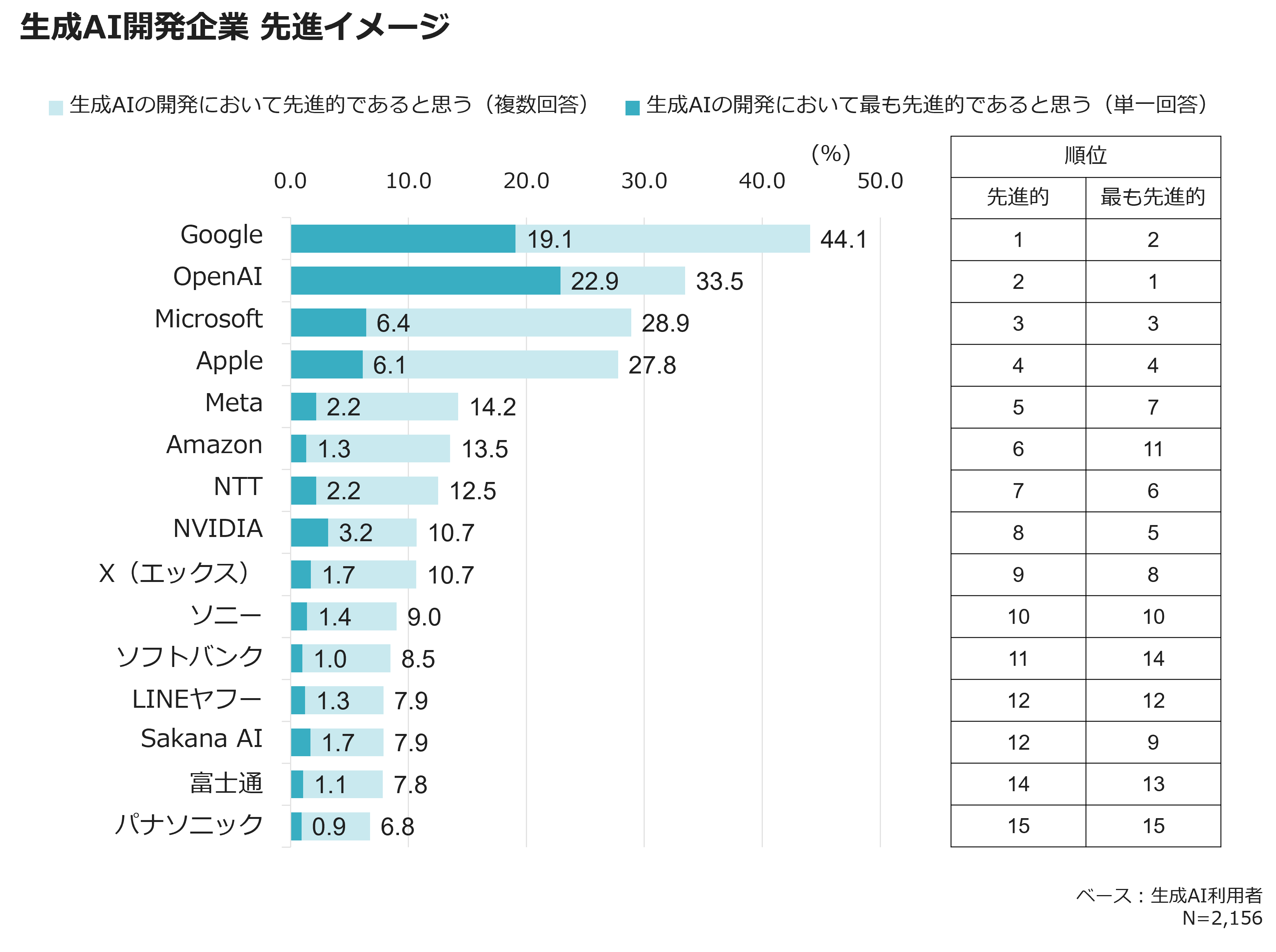

一方、これらの生成AIサービスを提供している企業は、生活者からどのように認識されているのでしょうか。図表6は、生成AI利用者に対して「生成AIの開発」という面において先進的であると思う企業(複数回答)と最も先進的であると思う企業(単一回答)を聴取した結果です。ここでは、生成AI利用者がベースとなっているため、先駆的なユーザーの認識が強く反映されている点には留意が必要です。

図表6

複数回答では、Geminiを開発するGoogleが最も多く、現ユーザーの44.1%から先進的であると認識されています。生成AI以前から日常生活に身近なサービスやデバイスを提供してきたことに加え、TVCMなどでGeminiを積極的に発信していることも影響したと考えられます。一方、単一回答では、OpenAIがGoogleを逆転して最多となり、現ユーザーの22.9%から最も先進的であると認識されています。

米半導体大手のNVIDIAと、そのNVIDIAから出資を受けたことで注目を集めた日本の生成AIスタートアップ、Sakana AIも複数回答から単一回答で順位が上がる企業です。これらの企業は、他の領域で注目される機会は少ないものの、生成AIの業界では相対的に強い存在感を発揮していることを示唆しています。

上位を見ると、6位までをGAFAM(Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoft)にOpenAIを加えた海外企業が独占しました。サービス名においては国内サービスの認知度も高かった一方で、企業名においては国内企業が海外企業を追う構図になっています。独自の生成AIモデルを開発している国内企業は多いものの、対話型チャットにおいてはまだ一般的でないのが実情です。また、海外企業製の生成AIであっても、現在は日本語能力や文脈理解に長けており、日常利用においては問題を感じることが少ないことも要因であると考えられます。

以上の調査結果から、①現時点で浸透している生成AIサービスは限られており、今後の取り組み次第で知名度の向上は可能であること、②認知率と利用率ではChatGPTが独走状態にあるが、他サービスも独自のイメージを確立しつつあること、③生成AIの開発という面では、GoogleやOpenAIをはじめとする海外企業の存在感が大きく、国内企業はそれを追う構図にあることがわかりました。

4回にわたりお届けした「生成AI実態調査 生活者編」、お楽しみにいただけましたでしょうか。インテージでは、生成AI市場の急速な成長と変革を見据え、引き続き調査・分析に取り組んでまいります。 記事の内容やデータ、今回掲載した内容以外のデータや、当調査に関する詳細についてご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

シリーズでお届けしてきた「生成AI利用実態調査 生活者編」のExcelデータを無料でダウンロードいただけます。レポーティング等にご活用ください。

調査概要_生活者編

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:18~75歳男女(国勢調査にもとづき性別・年代・地域を母集団構成に合わせて回収)

標本サイズ:n=21,255

調査実施時期:2024年10月28日(月)~2024年10月31日(木)

(本調査)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:スクリーニング回答者のうち、生成AIの利用経験者

標本サイズ:n=2,156

ウェイトバック:なし

調査実施時期:2024年10月31日(木)~2024年11月5日(火)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら