近年の事業環境の大きな変化に伴い、ビジネスを海外に展開、拡大させたいというお客様が増えています。海外ビジネスを検討する際、現地生活者を理解したうえで、製品やコミュニケーションのアイデアを考えることが重要です。一方で、「現地の肌感覚がなく、現地ビジネスを考えることに難しさを感じている」という声も聞きます。

本記事では、2025年2月18日に開催したセミナー「海外進出に向けて生活者の観察からインサイトを洞察する~インドの調理行動の観察を通じて調理・食の意識を探る~」の内容を再構成して、行動観察を活用して現地生活者をより深く理解し、生活者を起点にアイデアを発想する方法をご紹介します。(生活者起点のマーケティング支援についてはこちらをご覧ください。)

※本記事でご紹介する観察事例は、2024年11月にインドのデリーで実施した自主企画調査で撮影したものです

日本の生活者と海外の生活者を比較すると、違いが多くあることは想像に難くありません。だからこそ現地生活者理解の必要性が増すのですが、理解が深まらないと感じられている方が多くいらっしゃるようです。

「当たり前」に思われていることの違いが、理解の深まりを妨げているのかもしれません。

「当たり前」が違うとは、どのようなことなのか観察事例とともに詳しくみていきます。

次の画像は、デリーにお住まいの家庭で調理行動を観察した際に、しょうゆ(soy sauce)を料理に加える場面を捉えたものです。

図1

容器から直接加えるのではなく、容器のキャップに入れてから加える行動に気づきました 。

実際に行動を見ずに「しょうゆを加える」と聞けば、日本で暮らしている人であれば、国内で多く見られる醬油差しや軽量スプーンを使って容器から直接加える場面を思い浮かべるのではないでしょうか。思わぬところに「当たり前」の違いが潜んでいます。

このような行動の違いを踏まえると、ワンタッチで開閉できるキャップは、日本では便利だと評価される一方で、インドでは“調味料を加える時に活用できない”と良い評価を得られないかもしれません。

調味料の加え方は、生活者にとって特に意識せずに行っている行動と言えます。この意識していない行動が、製品に対する評価といったビジネスにおいて重要な部分に関わっていることを感じていただけたのではないでしょうか。

調味料の加え方のような、生活者が特に意識していない行動の違いに気づくことは、調査に協力する生活者側と調査する側の両者に難しさがあります。

生活者は、自分にとって「当たり前」のことは意識していないため、聞かれても答えられるとは限りません。(詳しくは「アイスバーグモデル」を基にこちらの記事で解説しています。)また、調査する側は自身の「当たり前」の中で問いを立てるため、そもそもの「当たり前」が異なる場合、生活者側と調査する側の認識にズレが生じます。

前章で「当たり前」が異なる現地生活者を理解することが難しい点をお伝えしました。

本章では、生活者理解を深めるきっかけとして「観察」が有効である点をお伝えします。

行動観察は、まず観察者自身が感じた違和感を元手に生活者(=対象者)の行動に気づくところから始まります。違和感とは、観察者自身の経験や周囲の経験から立てられた仮説と実際の観察で目にしたもののギャップと捉えています。

次に、食材を切るある場面を切り取った、日本とインドの比較です。比較による違和感をもとに気づく体験をしていただけたらと思います。

図2

左右2枚の画像を比較して、何か気づきは得られたでしょうか。

食材が置かれている場所に違和感を覚えた方が多いと思います。2枚の画像のまな板の上に注目してみます。左の日本の家庭では「これから調理される食材」が置かれている一方で、右のインドの家庭では「食材の皮や端の部分」が置かれています。ここでは違和感の正体が分かりやすいように日本の家庭とインドの家庭を見比べましたが、実際は日本の家庭が(観察者が日本で生活をしていれば)観察者自身の仮説に該当します。

ちなみにこちらの生活者行動については、現地モデレーターから

・年配世代はまな板を使用しない人も多い

・まな板は食材を細かく切るときに使用する傾向がある

といったインプットをもらいました。小さいペティナイフで食材を切っている点も特徴的で、まな板や包丁など「調理器具の使用習慣に違いがあるのでは」といった仮説が生まれます。

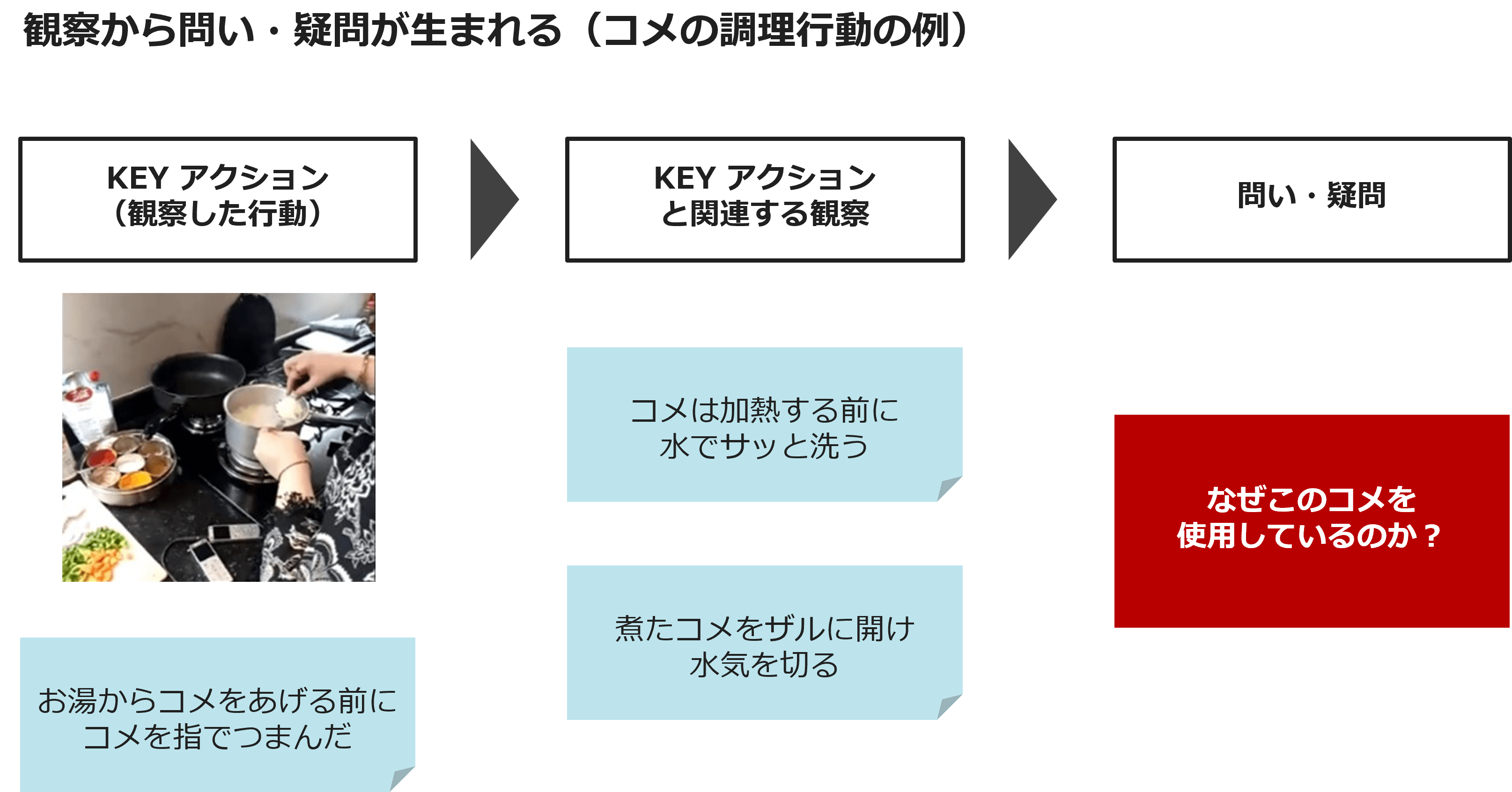

生活者に対する気づきを束ねることで問い・疑問が自然に生まれます。コメを調理する行動をもとに考えた例を図3で紹介します。

図3

ここでは、「お湯からコメをあげる前にコメを指でつまんだ」行動をコメのできあがりを確認したのではないかと考えました。コメにまつわる行動は、使用しているコメの種類に起因する行動のように思え、なぜこのコメ(品種)を使用しているのかという疑問が生まれました。

生活者から自発的に言語化されることは少ないですが、なにがしかの問題を解決するために生活者は行動していると考えられます。つまり行動の背景・理由を深掘ることができれば、生活者が何を解決したいのか知ることができるのです。生活者のとある行動に気づくことができれば、行動の背景・理由を深掘るために半ば強制的に疑問が生まれると言っても過言ではありません。

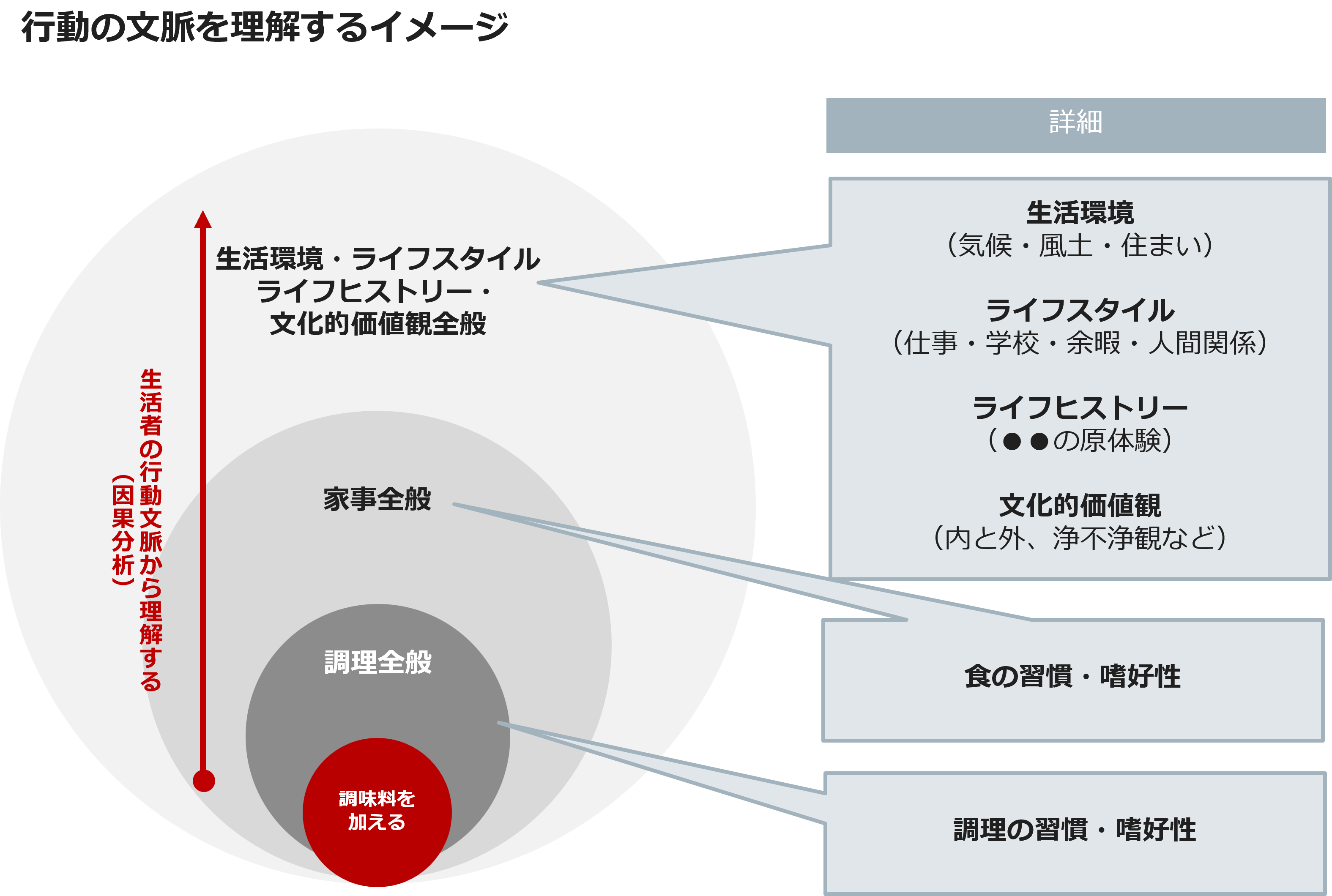

同じ行動であったとしても、なぜその行動が行われたのかは文脈によって異なります。ここで言う「文脈」 とは、生活環境やライフスタイル、ライフヒストリー、文化的価値観などを指します。

本章では、図4のように行動を文脈と紐づけながら理解を深める過程をご紹介します。

図4

ここでもデリーにお住まいのある家庭の調理行動を例に、行動の文脈を理解するとはどういうことなのか解説していきます。

先ほども例にあげた「コメをゆでていたが、お湯からコメをあげる前にコメを指でつまむ」という行動についてです。

図5

この行動を行った生活者に行動の背景・理由を尋ねると以下のようなことが分かりました。

・つまんだ時のコメのつぶれ具合によってできあがりを確認するため

・レストランではコメの粒がはっきりしているものが提供される

・レストランのコメの見た目を再現したいと思った

・コメは形の良いバスマティを使用している

コメをつまむ行動に、どんなコメに仕上げたいかという食の嗜好性や、レストランでの原体験といった個人の「文脈」が影響を与えていたようです。

観察した行動ひとつひとつの文脈を理解していくことで、対象者(≒現地生活者)の価値観や当たり前に基づいた視点を得ることができます。

観察した行動の文脈を理解することで、製品を提供する側が実現すべき価値とは何か定めることができます。

ここで定めた価値を生活者に届けるために何ができるのか発想することで、コアな価値を含む多様なアイデアを生み出すことができます。

今回は“しょうゆのアイデアを出す”というお題に沿って考えてみます。

デリーで行動観察を実施した自主企画調査では、「●●しょうゆは、料理に加えると七色の色をつけられるので、(生活者は)お祭りを盛り上げることができる」というしょうゆの製品アイデアが出てきました。

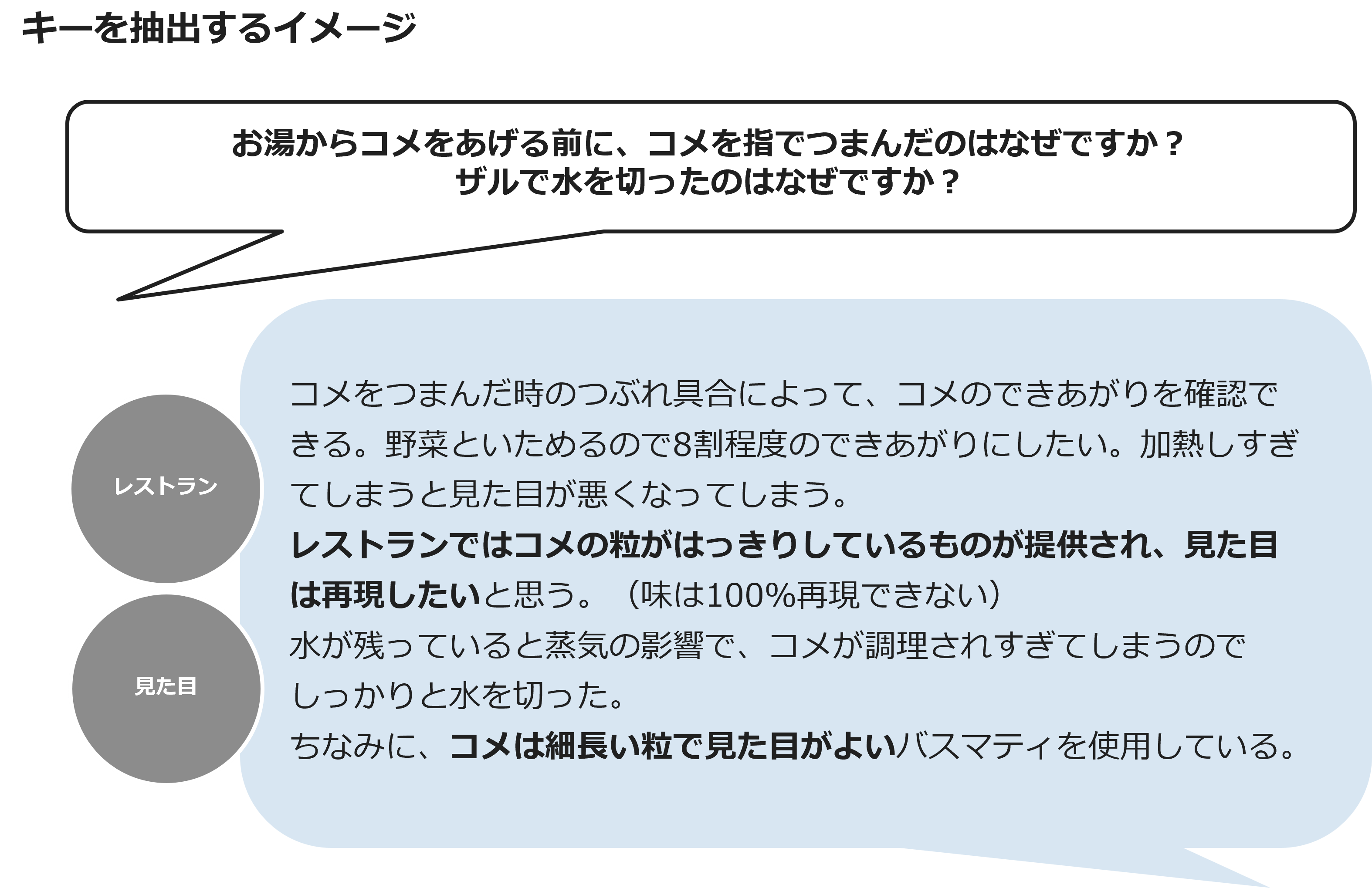

アイデアは、調理行動の観察を起点にしたインタビューを踏まえてつくりました。観察とインタビューから、生活者にとってキーになるものを抽出していきます。たとえば、コメをつまむ行動とその行動に紐づくインタビューからは、図6のように「レストラン見た目にする」といったキーを抽出できます。

図6

同様の観察とインタビューによって、「レストランの見た目にする」以外にも 「食材を無駄にしない」、「油を摂りすぎない」ことを意識していることが分かりました。これらを踏まえ、実現すべき提供価値は「レストランの見た目をお家の味で簡単に実現するもの」であると定め、今回の商品アイデアにつなげました。

アイデアの幅を広げるためには、しょうゆの価値ではなく、生活者が家族(=食事を食べる人)に調理を通じて提供したい価値をまず定めることがポイントです。そして、技術的に可能であるかは考えずに発散させます。

今回は特に新奇性が高い「見た目」に注目したアイデアを示していますが、行動観察がアイデア発想につながるとイメージしていただけるのではないかと思います。

ここまで行動観察を起点に現地生活者を理解し、その理解を製品アイデアやコミュニケーションアイデアにつなげる方法をご紹介しました。現地向けのアイデアを考えるために、生活者自身が意識していないことにも目を向け理解を深めることがポイントです。

インテージ では、ご紹介した考え方をもとに、「マーケティングRe:デザインシリーズ 行動観察動画を活用したアイデア創出」プログラムを提供しております。プログラムは、以下の4STEPで構成されます。

STEP1 動画撮影

STEP2 行動観察ワークショップ

STEP3 インタビュー

STEP4 アイデア創出ワークショップ

海外ビジネスを考えるにあたり現地生活者を理解する、インサイトを探索することに課題をお持ちの場合は、こちらのフォームよりお問い合わせください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら