年々盛り上がるグミ市場を「作り手と受け手がともに築く遊び場」として捉えなおすこの連載。第1回の記事では、データを通して市場の盛り上がり実態を捉えました。

グミ市場はなぜ好調なのでしょうか?グミの日・裏グミの日のキャンペーンなど、複数メーカーがコラボレーションし、グミというカテゴリー自体を盛り上げる活動をしていることが要因の一つとして挙げられそうです。では、このようなコラボレーションがなぜ実現したのか、連載第2回となる今回は、その仕掛け人である日本グミ協会の武者氏にインタビュー。そこで見えてきたのは、グミ好きが高じて立ち上げた同人団体がメーカーを巻き込み、カテゴリーが元気になる、生活者発のカテゴリーグロースのメカニズムでした。

インテージ:

今日はよろしくお願いします。

まず、日本グミ協会とはどのような団体なのか、あらためて教えていただけますか。

日本グミ協会名誉会長_武者慶佑氏(以下敬称略):

日本グミ協会は、2013年に私が立ち上げた、いわばグミ好きの同人団体です。

「グミニケーション」を合言葉に、グミを通じて楽しむ、人と人とがつながる、といったことを大切にし、10年以上にわたって様々な活動を行ってきました。その結果として現在では、「#日本グミ協会」含む投稿が月間でおよそ1,000件程度生まれるような規模感に成長をしています。

インテージ:

「グミの日」の活動もインパクトがありますよね。昨年の「好みの食感で、あなたを占う 93(グミ)タイプ診断 | GUMMIT」、私も楽しませていただきました。そしてこの取組みにグミメーカー複数社さんがクレジットされていて、それがすごいことだなと感じます。

武者:

まさにそこが一つのポイントです。9月3日の「グミの日」、そして3月9日の「裏グミの日」をターゲットに、今は参加企業のみなさまとGUMMIT(グミット)、つまり毎月ミーティングをしながら企画を考えるということを2017年からずっと続けてきています。ひとつそのきっかけになったのは2016年にわたしが「マツコの知らない世界」に出演したことで、そこから徐々に各社さまと接点を持てるようになり、去年のグミ診断のキャンペーンは6社さまとともに企画したという形になります。このように、個社のブランドではなくカテゴリー全体のグロースを目的として複数社が集まる、しかも同人団体のもとに。というのはいろんな業界を見渡してみてもかなり珍しい取組みだと思います。

インテージ:

そもそも、なぜ武者さんは日本グミ協会を始めようと思ったのでしょうか?

武者:

大前提として大きいのは私自身がグミ好きだということです。元々ラーメンやカレーが好きというのと同じような感じでグミが好き、という風に言っていましたね。

そして、もうひとつの動機はマーケティング的な「実験」です。2010年代前半はSNSが生活のインフラとなり、情報発信の主導権が企業から生活者へ移り始めた時期です。企業広告やインフルエンサーマーケティングだけでは生まれない、生活者発の文化をどう作れるかを自らの体と時間を使って仮説検証しようと考えました。

インテージ:

なるほど。日本グミ協会のサイトから申請すればだれでも会員になれてデジタル会員証を発行できるというような仕組みもまさに“生活者発”ということですよね。

武者:

そうです。会員には有名人もいれば一般の方もいますが、金銭的なやり取りはなく、「グミが好きだから、この取組が楽しいから参加する」という純粋なモチベーションで成り立っています。実際に、こちらからお願いしたわけでもなく、会員の方がテレビで「私日本グミ協会に入っているんです」と自発的に言ってくださったりもします。こういうことをやりながら、今の情報環境において、「本当に好きな人たちが本当に好きで広めている活動の方が影響力が大きく、しかも持続可能性がある」という仮説を確かめて行っているという感触ですね。

インテージ:

数ある菓子カテゴリーの中で、なぜグミだったのでしょう?

武者:

そうですね。グミというカテゴリーは、とにかく自由度が高いんです。味・色・形・弾力という4つの要素すべてが変数として使えますし、良い意味でこれがグミだ、というような答えのないお菓子と言えます。なので新たな商品や企画、コラボレーションが生みやすく、買い手から見たときに、今で言う「推し」のようなものを持ちやすいのではないかと考えました。また、価格が手ごろで、持ち運びやすく、見た目もかわいくSNS映えもしやすいというところもポイントでしたね。

あとは市場規模が大きすぎずインパクトが出しやすい、大手メーカーさんの寡占市場ではない、コンビニに棚がある、など実はいろいろ考えて立ち上げていたりはします。

インテージ:

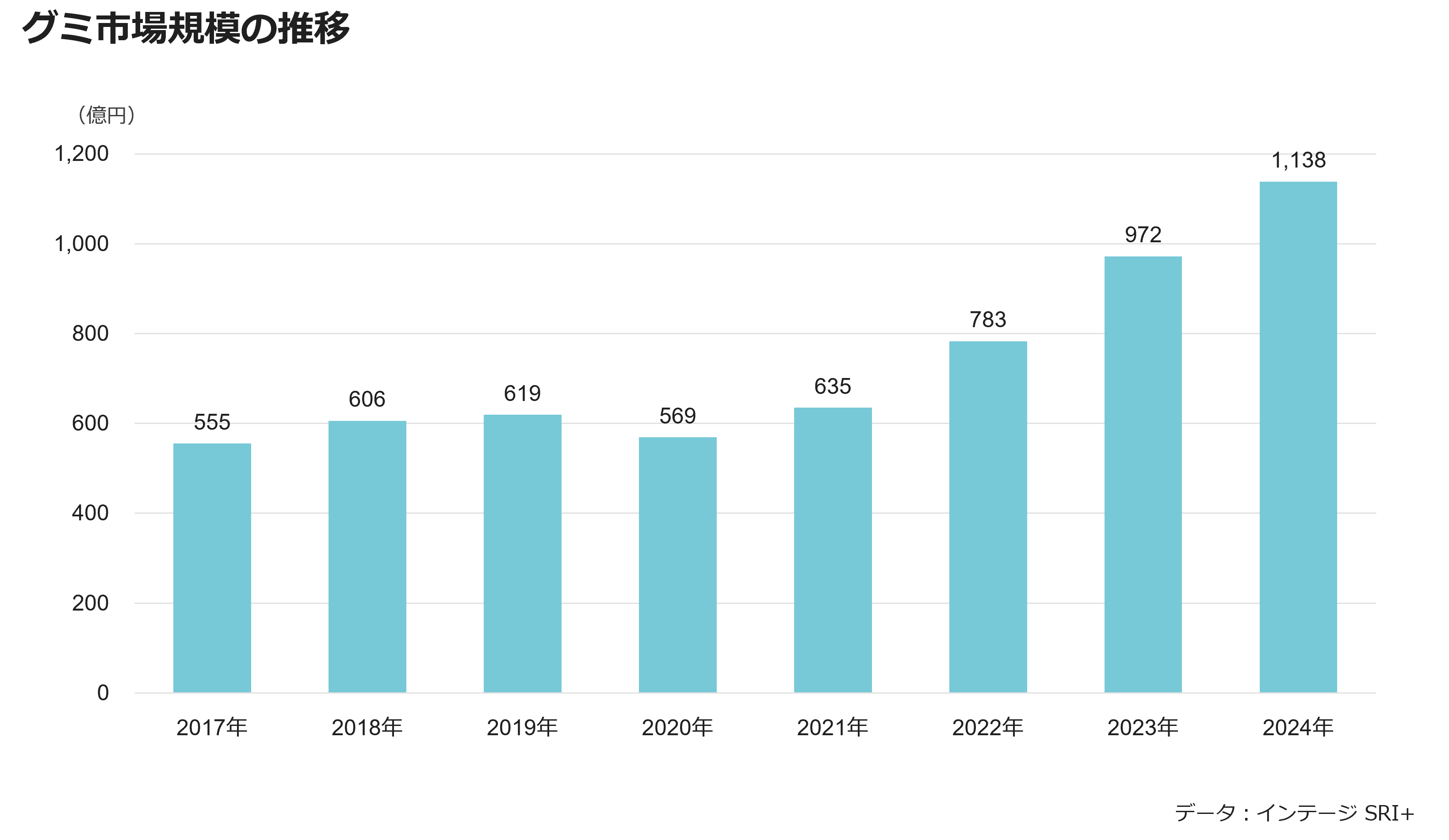

ここ数年のグミ市場の成長はすごいですよね。(図表1)

具体的にどのような変化が起きているのでしょうか?

図表1

武者:

商品サイドで実際に起きていることとしては、商品のバリエーションが圧倒的に増えています。味や素材だけでなく、食感やサイズ、形状の工夫も進み、硬さのバリエーションや2層構造のグミ、さらには“極厚”や“ひとくちサイズ”といった商品まで登場しています。

このあたりは2021年あたりがターニングポイントかなと思っていて、それまではまだ定番品で多くの売上を稼ぐという考えを各社さん持たれていたという気がします。それが、「切り口をたくさん増やしそれをソーシャルメディアにのせていくという方針が今は合っているよね」「それでカテゴリー自体が成長していけばいいよね」という空気に徐々に変わっていき、数字がついてくることでさらに加速していったという流れがあると思います。

そしてその背景にはショート動画の普及があると私は見ています。TikTokやInstagramのリールでは、食べる音や噛み心地を強調したASMR動画、新商品紹介、冷凍してカリカリにする裏技動画など、多様なコンテンツが人気です。中には数百万回再生される動画もあり、グミで遊ぶ、グミを楽しむという感覚がショート動画から生まれ普及していったのだと考えています。

インテージ:

生活者が楽しみ方、遊び方を開発しているということですね。それを受けてなのか、最近は「これもグミなんだ」と思うような商品も増えていっている気がします。味や形だけじゃなく、お菓子の枠を超えているものも出てきていると感じます。

武者:

そうですね。今は、グミの定義そのものが良い意味であいまいになってきています。例えば、実在しない果物や空想の味をテーマにした商品、人気キャラクターとのコラボレーション商品、さらにはグミの色や形をモチーフにしたハンドクリームや雑貨まで出てきています。 つまり「グミ」という言葉が、単なる食品カテゴリーではなく、“グミっぽさ”を指す言葉になってきている。生活者にとっても「これはグミだよね」と自然に受け止められる範囲が広がっています。その柔らかい境界線があるからこそ、作り手も受け手も自由に遊び心を持ち込める。これが、今のグミ市場の面白さだと思います。

加えて、メーカー各社も良い意味で“遊んでいる”印象があります。シェア争いだけに終始するのではなく、カテゴリー全体を成長させることへの意識が強まっている。その背景には、私たち日本グミ協会が長年にわたって複数メーカーと一緒に「グミの日」イベントや共同の話し合いを続けてきたことも少なからず寄与していると感じます。メーカー同士が横断的につながり、グミというカテゴリーそのものを面白くしていこうという土壌が少しずつ育ってきたのだと思います。

インテージ:

これからのグミ市場をどうしていきたいでしょうか。

武者:

私が目指しているのは、グミを「ブーム」で終わらせず、「文化」にすることです。 グミの日が、いずれバレンタインデーのように国民的行事になると良いですよね。毎年9月3日になるとSNSが「#グミの日」で賑わい、街中でも関連イベントが行われる。誰もが自然に「今日はグミの日だね」と話せる文化になれば、もうそれはブームを超えた存在になっていると思います。そのために、グミ好き生活者の集まりとして何が出来るかを考え動き続けていきたいと思います。

人口減少フェーズに入った日本国内において、ある特定のカテゴリー市場が活性化するのは何が起きた時なのか。今回語られた、生活者と複数メーカーの相互作用でグミの楽しみ方・提供価値を拡張していく、というストーリーはこの問いに対する示唆に富んでいます。 過去のデータトレンドを未来に伸ばすことでその衰退を予測し嘆くのではなく、そのトレンドが上向く未来を想像し形にする。この難題に向き合うのが現代のビジネスパーソンである。筆者個人としてもそんなことを突き付けられたインタビューでした。

さて、次回の連載第3回ではグミの作り手である長谷川香料株式会社さまに話を伺います。

今回は主に生活者視点からのグミの楽しさに注目しましたが、作り手にとってグミはどんな商品で、何が面白いのか。食べ物としてのグミの器の大きさに迫ります。

【SRI+®(全国小売店パネル調査)】

国内小売店パネルNo1※1 のサンプル設計数とチェーンカバレッジを誇る、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター・ディスカウントストア、ドラッグストア、専門店など全国約6,000店舗より継続的に、日々の販売情報を収集している小売店販売データです。

※SRI+では、統計的な処理を行っており、調査モニター店舗を特定できる情報は一切公開しておりません

※1 一部業態

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら