本連載では、第1回で市場データをもとにグミ市場の盛り上がりを分析し、第2回では日本グミ協会の武者さまへのインタビューを通じて、作り手と生活者が「グミ」というカテゴリーを共に育てる、新しい関係性を見ていきました。

連載最終回となる今回は、グミの根幹である「フレーバー」に注目します。長谷川香料株式会社さまにご協力いただき、香りのプロである香料会社の研究所を訪問しました。研究所の見学やグミの試食会を通じて、香りと作り手の視点からグミ市場の盛り上がりを考えます。

まずは研究所をご案内いただき、さまざまな香りのサンプルを体験させていただきました。例えば、「やきとり(もも/皮/むね)」の香料の違いを嗅ぎ分けたり、「苺(とちおとめ/紅ほっぺ/あまおう)」の品種ごとの繊細な香りのニュアンスを感じたり。香りの専門家が 創り出す フレーバーの奥行きに、驚きの連続でした。

特に印象的だったのは、「ただの砂糖水」と 、それに「桃の香りを添加したもの」を飲み比べた時です。桃の香りが添加されたものを口にすると、まるで桃を食べているかのような甘みとジューシーさが広がるのです。脳が「これは桃だ」と香りで認識することで、砂糖水そのものにはないはずの「桃の味」を感じる。香りを嗅ぐことで「記憶による味の補完」が行われていることを実感しました。

この、嗅覚が味覚に与える大きな影響と、香料による香りの驚くべき再現度。この技術が遺憾なく発揮されているのが、まさにグミなのかもしれません。

見学させていただいた長谷川香料さまでは、香料の開発だけでなく、その香料が実際に商品に添加された際にどうなるかを検証するため、パンやチョコレート、そしてグミといった食品の試作まで自社内で行っています。

研究所内には、まるでベーカリーのような本格的なオーブンや 、製菓を行うための広々とした空間があり、専門の試作部門が設けられています。香料開発担当者と試作担当者が密に連携し、ディスカッションを重ねながら香料開発を進めていると伺いました。

開発された香料が、最終的な製品として生活者の口に入るまでにどのような体験をもたらすのか。 それを自社で徹底的に検証し、最高のフレーバーを追求する。妥協のないものづくりへの情熱が、私たちを魅了するグミの裏側にあるようです。

研究所見学の興奮冷めやらぬ中、いよいよ本日のメインイベント、グミ試食会です。今回は、定番のグレープ味のグミを10種類、長谷川香料さまの「フレーバリスト (調香師。香りの成分を組み合わせて目的の香りを創り出す「香りのデザイナー」)」同席のもと、テイスティングを実施しました。

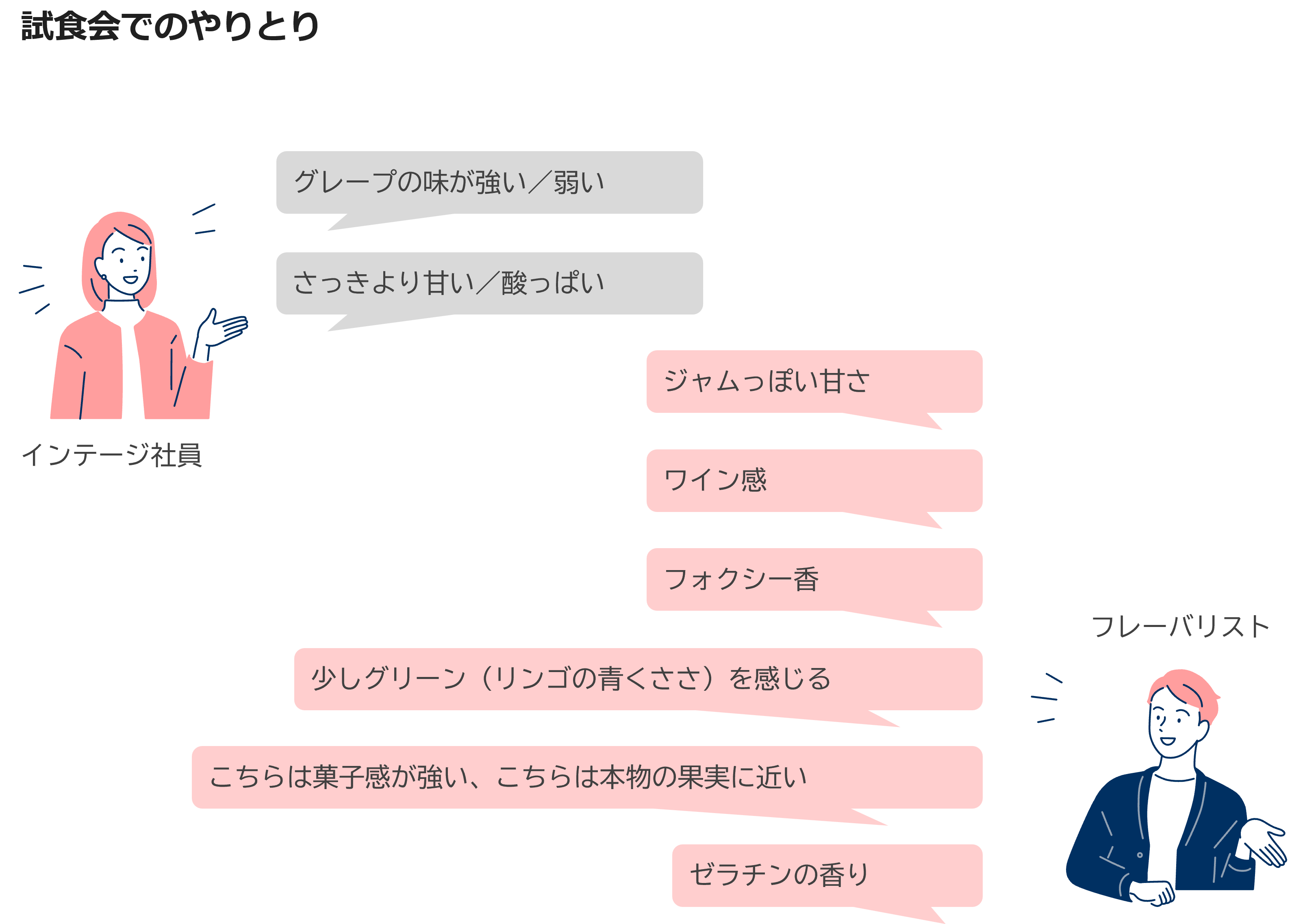

試食が始まると、インテージ参加者からは「グレープの味が強い/弱い」「さっきより甘い/酸っぱい」といった、フレーバーの強弱や基本的な味の表現にとどまる感想がほとんどでした。同じグレープ味の風味を言い分ける難しさを実感しました。

一方で、フレーバリストからは、微細なフレーバーの違いを的確に、かつ多様な言葉で表現されるコメントが次々と飛び出しました。

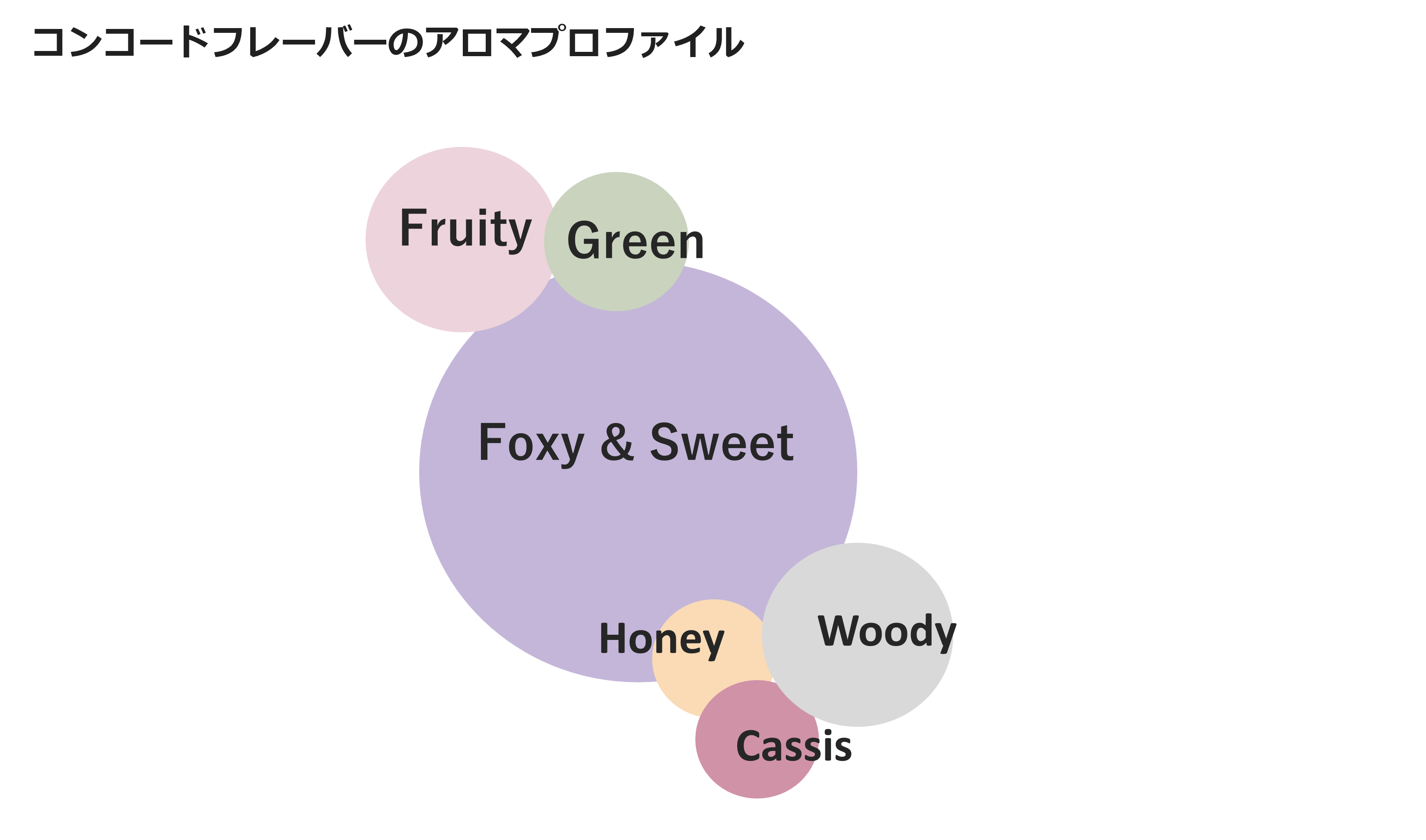

ここで出てきた「フォクシー香」は、コンコード(アメリカ産ブドウ)の特徴的な香りを指します。この香りは、「アロマプロファイル」という香りの特徴を構成要素に分割して示した図にも表れます(図表1)。

図表1

香りの特徴の全体像をとらえて伝えるためのツールとして、図のようなアロマプロファイルを使用します。香りの構成要素を分割して示し、香りの強さを円の大きさで表現しています。

ブドウには“ブドウの香り”という成分があるわけではなく、数百~数千の香り成分の集合体で構成されます。天然物のブドウからは約500種類の香り成分が見つかっており(長谷川香料さま調べ)、ブドウの品種(コンコード、巨峰、シャインマスカットなど)ごとに、香りを構成する成分の種類やバランスは異なります。

フレーバリストから出てきたコメントは言われてみれば!と思うものばかり。香りの差を表現する語彙の豊かさに圧倒されました。理由を伺ったところ 、「たくさんの香り成分の特性を記憶し、それらを駆使することで、フレーバーを目的に合わせてデザインできる。一般的に、一人前のフレーバリストとしてこれが実現できるようになるには、5~10年の経験が必要。」とのこと。普段、私たちが深く意識することのない、繊細なフレーバーの調整によって、奥深く多様なグミが作られているのだと実感しました。

試食を進める中で興味深いお話も聞けました。それはグミの硬さとフレーバーの関係性です。フレーバリストによると、「硬めのグミ はゼラチンが多く含まれるので、ゼラチンの生臭い香りを 感じさせないように 香りの強いフレーバーを使う必要があります。この香りの調整は香料会社としてとても大事にしており、実際にグミを試作して、グミの硬さとフレーバーの感じ方(フレーバーリリース)に関する研究を行い、その取り組みについて学会発表なども行っています。※ 」 とのこと。

柔らかいグミに香りの強いフレーバーを使うと、香りが立ちすぎたり、風味がきつく感じられたり。逆に、硬いグミに香りの弱いフレーバーを使うと、香りが感じにくくなってしまう。グミの硬さによって、 フレーバーの香りの強さを緻密にコントロールすることで、それぞれのグミが持つ魅力を最大限に引き出していることがわかりました。

※参考資料

「食感の違うグミのTI法、TDS法による官能評価と機器分析によるフレーバーリリースの検証」

日本官能評価学会誌, 21 (2), 94-97(2017)

今回の体験を通じて、グミにおけるフレーバーの役割について深く考える機会を得ました。しかし、グミはフレーバーだけで語れるものでもないようです。フレーバーのプロの方々と意見を交わしていく中で、グミとはフレーバー×食感×形、そしてパッケージが一体となった「総合芸術」なのではないか?との仮説に至りました。

かつては子ども向けのお菓子というイメージが強かったグミが、幅広い層に受け入れられるようになった背景には、多様なフレーバーの出現が大きく寄与していると考えられます。

同じグレープ味のグミも、今回の試食会で感じたように、「本物の果実感」「菓子感」「エナジードリンク感」など、さまざまなニュアンスのフレーバーが存在しました。これにより、生活者は好みに合わせて選べる幅が大きく広がっています 。

さらに、果実以外のフレーバーの増加も特筆すべき点です。苺大福やみたらし団子といった和菓子のフレーバー、清涼感のあるエナジードリンクフレーバーなど、これまでのグミの常識を覆すようなユニークなフレーバーが次々と登場しています。

このような、これまでの枠にとらわれない自由なフレーバー開発こそが、これまでグミをあまり食べなかった大人や男性まで、その消費層を広げていった大きな要因ではないでしょうか。

グミ市場が盛り上がっている理由は、それだけではありません。今回の訪問で最も強く感じたのは、生活者だけでなく、グミの作り手側も「楽しく」開発を進めているということです。

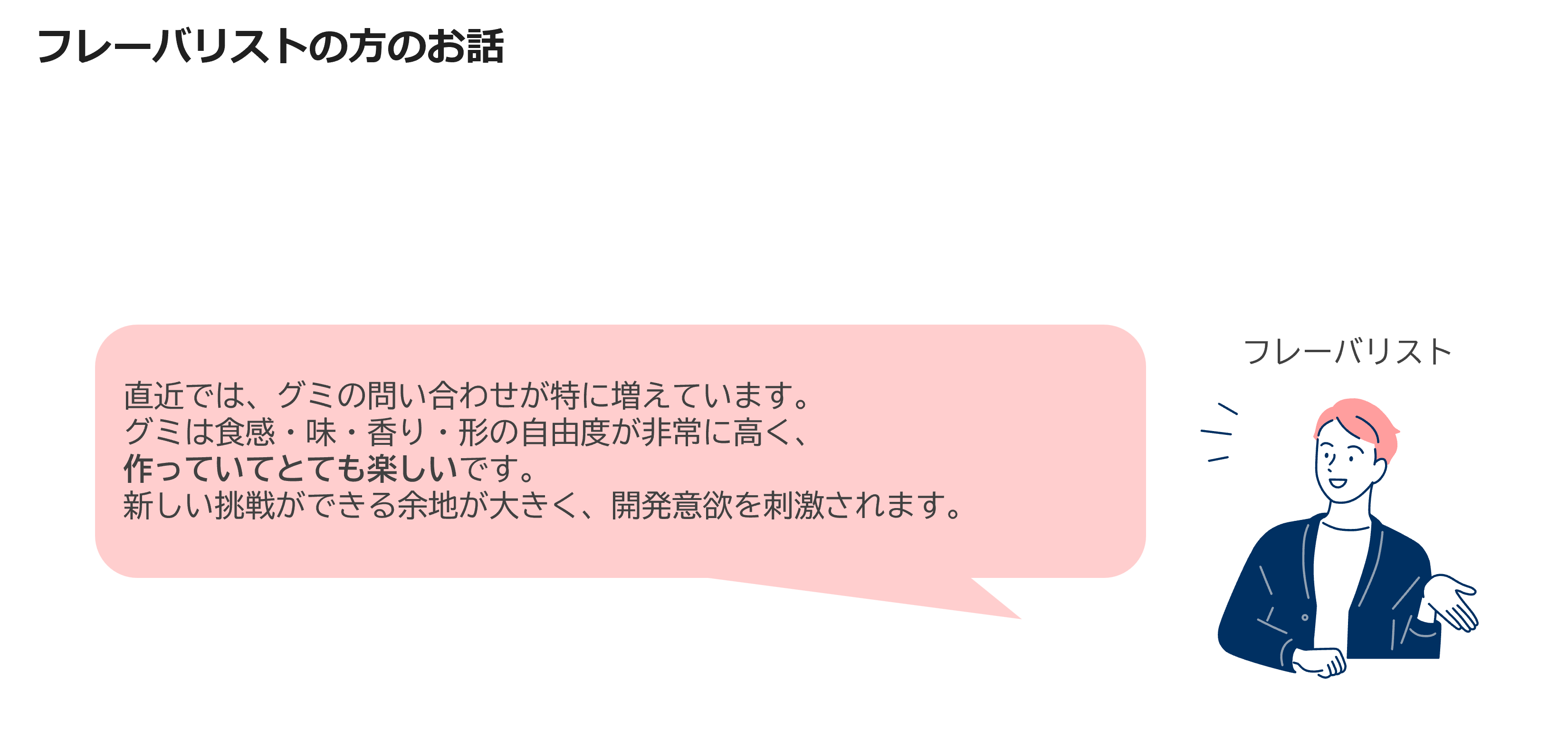

試食会でお話を伺ったフレーバリストの方は、次のように語ってくださいました。

この言葉から、グミ開発が単なるビジネスではなく、作り手にとってもクリエイティブな喜びをもたらすものであることが強く伝わってきました。

生活者も作り手も「双方が楽しめる遊び場」のような存在であることが、グミ市場活況の最大の理由なのかもしれません。作り手側が心から楽しんで取り組むことが、結果として生活者に届く製品の品質を高め、市場全体の盛り上がりにつながっていくのだと実感した1日でした。

ご協力いただきました長谷川香料株式会社のみなさま、ありがとうございました!

本連載では3回にわたり、盛り上がりを見せるグミ市場を多角的に掘り下げてきました。

第1回では市場データの分析から、幅広い層にグミが浸透している実態を明らかにしました。第2回では日本グミ協会へのインタビューを通じ、作り手と生活者が一体となって市場を盛り上げる姿が垣間見えました。そして最終回では、香料会社への取材を通して、作り手の視点からのグミの面白さを紐解きました。

グミ市場の盛り上がりは、作り手と生活者が共に心から楽しめる「遊び場」として成熟してきた結果なのではないでしょうか。今後もグミ市場から目が離せません。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら