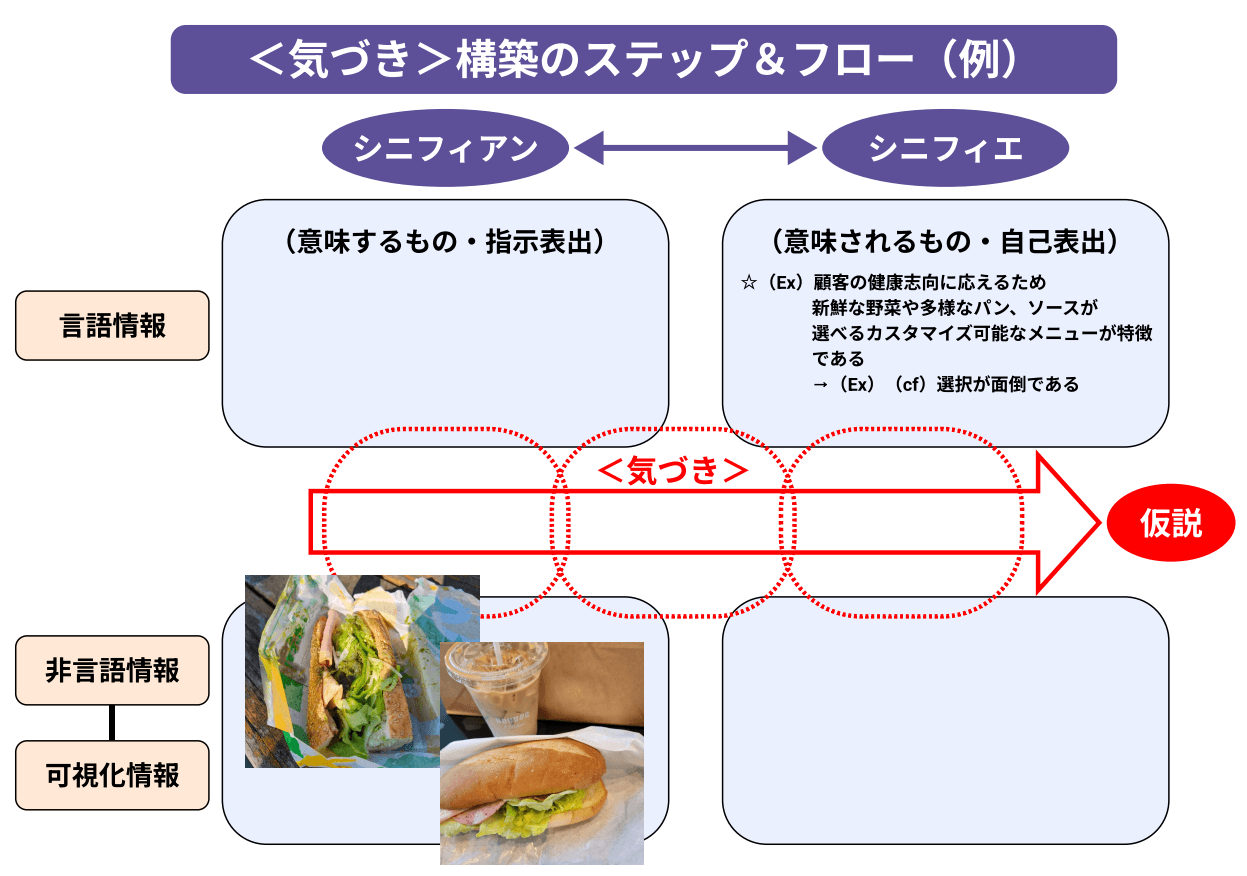

前回に続いて、サブウェイの気づきをさらに深掘りしていこうと思う。念のために前回紹介したステップ&フローのチャートに戻ってみることにする。

商品にせよ事業のあり方にしても、それらを表現している言語の帯域が、どのように構築されているかに、それらのもつ価値というものが現れているということができる。

サブウェイというものの言語表現である「顧客の健康志向に応えるため、新鮮な野菜やパン、ソースが選べるカスタマイズ可能なメニューが特徴である」というところに、サブウェイのもつ価値が、過不足なく表現されているといっていい。もっと正確にいえば新鮮な野菜やパン、ソースが選べるメニューという点がそのすべてだともいえる。もっと極論すれば「新鮮な野菜が選べる」というメニューであるということが、その第一の特徴であるといっていい。顧客の健康思考に応えるといったことは、新鮮な野菜を商品価値として選択したことの理屈、理由づけだということができる。健康志向と新鮮な野菜との結びつきは、それなりの因果はあるとも言えるが、健康志向の解が「新鮮な野菜の選択」であることだけが、商品設計や事業選択のすべてではない。

その点でいえば、サブウェイを規定している言語の意味が尽きるところは、新鮮な野菜が選べることこそが価値だということができる。この「新鮮な野菜を選ぶことのできる」サンドイッチメニューということが、サブウェイという言語が持つシニフィアンそのものだということができる。

上記のチャートでシニフィアンのところに「顧客の健康志向に応えるため、新鮮な野菜やパン、ソースが選べるカスタマイズ可能なメニュー」を置くのではなく、「新鮮な野菜を選ぶことができる」サンドイッチメニューというポイントだけを入れておきたいのだ。

健康志向やパンやソースなどは、この新鮮な野菜を本当の価値にするための手段にすぎないといえる。また、カスタマイズ可能であるということも、この新鮮な野菜を商品価値にするための手段ということができる。

その意味でこれら一連の言語表現を、サブウェイのシニフィエということにしたのである。本質だけでいえば、サブウェイのシニフィアンは「新鮮な野菜を選ぶことのできる」サンドイッチメニューだということになる。このポイントはサブウェイに関する仮説や気づきを整理する時に、必ず戻るべきポイントになる。

たとえばそれ以外のポイントに気づきや仮説がズレていった時は、何か間違いがおこっているとみた方がいいのだ。今後何度も出てくるとは思うが、「多様な野菜やパンやソースなどをカスタマイズする」という、商品選択の方法が弱点になっているといったような議論は、言語で考えればサブウェイのシニフィエを拡張しすぎた、あるいは妄想を広げることで起こるものだといっていい。

立ち戻るべき原点は、サブウェイという言語のもつシニフィアンそのものだといっていい。ということにしても、やはりブレが起こりうる。(健康志向のために)新鮮な野菜を選ぶことができるといった時に、この「新鮮な」という言葉のもつシニフィエは大きく拡張していってしまう可能性がある。たとえば、この野菜が「新鮮」だと本当に言い切ることができるのかといった点である。あるいはその野菜のパーツの店頭での商品ディスプレイが新鮮でシズルを感じさせているのかといったような感覚的な差異を、どこまでミニマムにしていけるのかといったようなポイントがある。

ワールドワイドでの商品研究を通して、この「新鮮」ということを店頭で実現できるために、そのアイテムとしてレタス、トマト、オニオンスライス、ピーマンなどがそのサンドイッチの具材として選択、標準化されている。加えて、そのシズルを加味していくためにこそアクセント野菜としてオリーブ、ピクルス、ホットペッパーが無料で追加できることになっている。 実際、これらの素材は野菜の新鮮さ、シズルなどを感じさせうるアイテムではあるが、うまく機能しているのかどうか、それらの課題については、お客様の価値という視点をいれて気づきを作れているのだろうか。問題点は、これらの追加素材についてはカスタマイズの素材としてのポジションになってしまいすぎているのか。

つまり、シニフィエのところでの検討になりすぎているのではないか。本当にサブウェイという「新鮮な野菜」を選べるサンドイッチというシニフィアンの核としておさえられているのかどうか。そのようなポイントは言語の持つシニフィアンへのこだわりから、どのように気づきと仮説をたてるのかということに尽きるといっていい。

この「新鮮な野菜」というシニフィアンを深掘りしていくためには、その言語からの気づき作りだけでなく、非言語情報、つまり可視化情報が重要な核となっている。

すでにタイトルにもなっているように、この可視化情報のレベルでみると、ドトールとサブウェイについて、様々な気づきを構築していくことが可能なのである。恐らくドトールのミラノサンドに代表されるサンドイッチ群は、言語の持つシニフィアンとして新鮮な野菜を選んで食べることのできるメニューとしての言語ポジションはないといってもいい。カフェという業態の中での、軽食メニューとしての位置づけというシニフィアンを持っているといっていい。新鮮な野菜を選んで食べるというシニフィアンはないといっていい。

もちろん形態としては、サブウェイもドトールのサンドイッチも、サブウェイ型のパンということになるが、野菜の取り扱い方が全く異なっているといえる。サブウェイの野菜は基本的に細かくカットされたものが使われているのは、増減させることでカスタマイズさせることが可能なように設計されているといっていい。自分の欲しい野菜を、できれば欲しい量だけオーダーできるというシニフィアンを実現するための商品設計になっているのである。

それに対して、ドトールのサンドイッチは新鮮な野菜を選んで食べるというシニフィアンはないので、見た目にはその差異は明らかである。定式メニューを売っているということではなく、元々その言語のシニフィアンが異なっているのだ。ところが、実際に見た目も含めていえば、ドトールのサンドイッチには新鮮な野菜を多く食べられるという価値が存在していることがわかる。

注文の仕方が日本人に合っていないとかそういったレベルの問題ではなく、そもそもの言語のシニフィアンが異なっている。だが、実際のシニフィエを、とりわけ可視化情報で見れば、ほぼ似たような価値の提供に近似化していることは考慮しておく必要がある。さらにディテールは次回に。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら