インテージ 生活者研究センターは2022年10月から「産学連携生活者研究プロジェクト(以下、産学連携プロジェクト)」として、企業と大学機関(研究者および所属するゼミ生)がコンソーシアム形式で集まり、社会あるいは生活者理解につながる研究テーマを設定して探究を重ねてきました。3回にわたって「若者(10代後半~20代)をリサーチ対象として、次世代のマーケティングを考える」をテーマに若者を中心に拡がる「リキッド消費」の調査結果を解説します。第2回は同プロジェクトの定量調査を企画・分析した伊東が担当いたします。

今回は、リキッド消費の特徴のひとつである「経験志向」に焦点を当て、新たな消費行動に対する理解を深めていきます。

身の回りを見渡せばデジタル化の進展により、CDやDVD、現金や書類などに至るまで、続々と形のないものに置き換わっています。また、製品を自ら所有せずに、必要な時だけ使えるレンタルやシェアリングサービスもあらゆる業界で浸透してきました。そのような背景も相まって、人々の価値観は“モノ”や“所有”よりも非物質的な“コト”や“経験”を重視する方向へ変わりつつあり、その傾向は今後さらに強まると考えられます。

マーケティングの実務においても、経験は近年のキーワードの一つであり、モノ消費からコト消費へのシフトや、CX(カスタマーエクスペリエンス)を考慮した戦略構築の重要性が指摘されてきました。

他方で、“経験”という概念は極めて多義的であり、その実態がつかみづらい部分もあります。

例えば、経験という言葉をビジネス上で使う際には、その定義について関係者間で共通理解を持つことに苦慮したり、あるいは経験と捉えるべき対象を狭く認識し、顧客の全体像の中から限られた側面のみで議論がなされがちです。本稿では、経験の分類に対する一考を提案するとともに、調査結果の紹介を通じ、生活者にとって望ましい経験をデザインするためのヒントをお伝えします。

経験と一口に言っても、人生を変えるような劇的な出来事から、日常生活における何気ないひとときまで、その対象となるものは様々です。

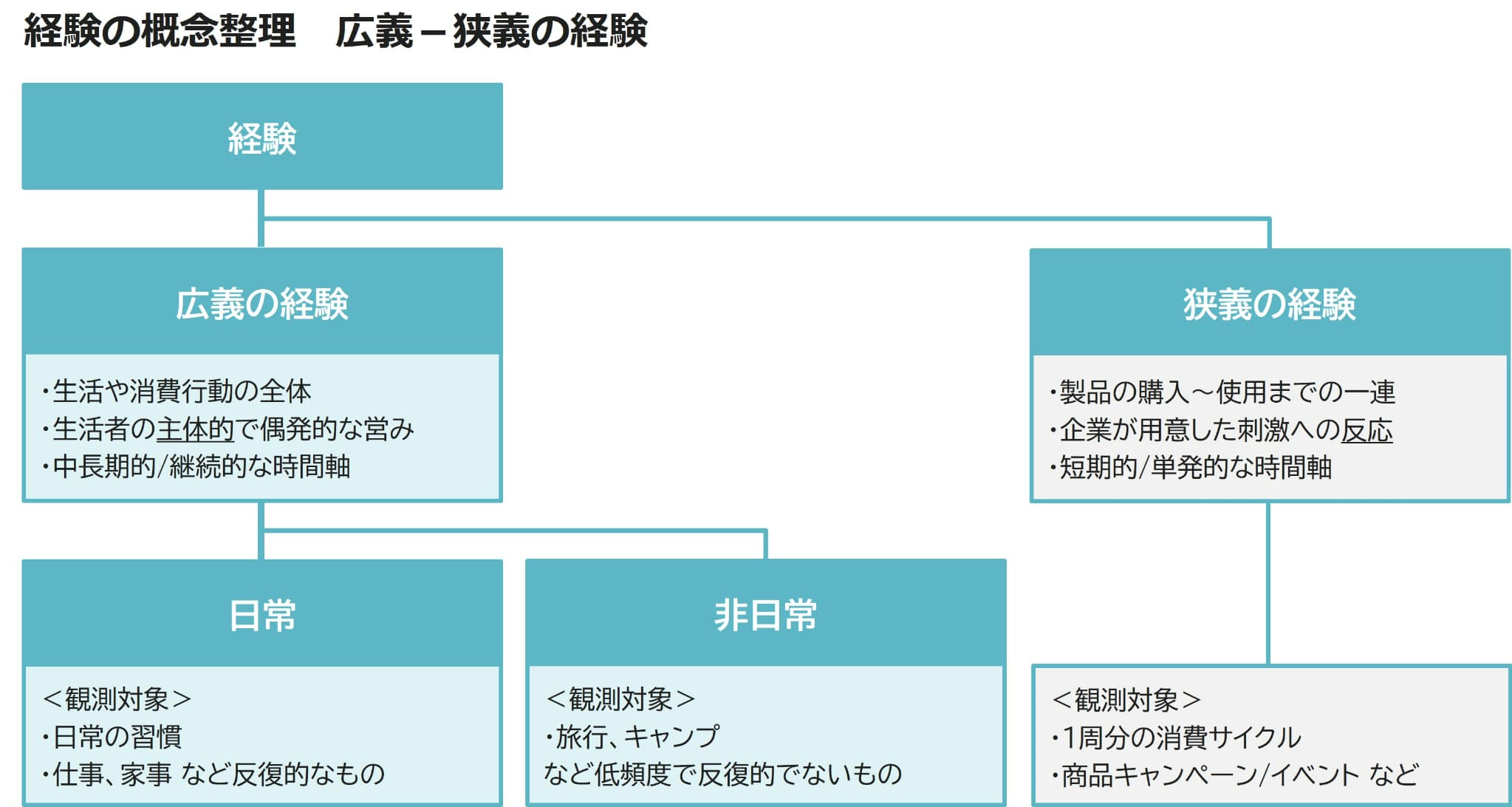

CXをはじめとするビジネスの分野や、マーケティングの学術的な領域における「経験」の位置づけを概観した限りでは、製品・サービスを利用する一連の流れの一周分、あるいは単発のイベントを対象としているケースが多く見受けられます。それらは短期的な視点にて、「企業が生活者に与える刺激に対する受動的な反応」をスコープとしています。

他方で生活者は、製品やサービスの利用場面以外においても、日常生活の中で自らの意思に基づいて様々な経験を重ねています。それらは時に偶発的に、あるいは過去から現在に至るまでの長い時間を経て日々繰り返されます。この視点での経験は、「日々の暮らしの中における生活者の能動的な営み」がスコープとなります。

前者は主に製品・サービスの提供品質やオペレーションを磨く上で、後者は未発見のインサイトの導出や、ユーザーがカテゴリへエントリー・定着する流れを捕捉する上で有効です。

このような、対象範囲や目的が異なる2つの経験を区別して活用するため、本稿では前者を「狭義の経験」、後者を「広義の経験」として扱います。

図表1

当プロジェクトでは自主企画調査を通じ、広義と狭義の両視点から、経験をデザインする上で押さえるべき要素を明らかにしました。今回はその中から、“広義”の経験に関するWEB調査の結果を一部ご紹介します。なお、ご紹介する設問はいずれも食を題材としていますが、発見された要素の多くは、他の業界にも通ずる知見であると考えています。

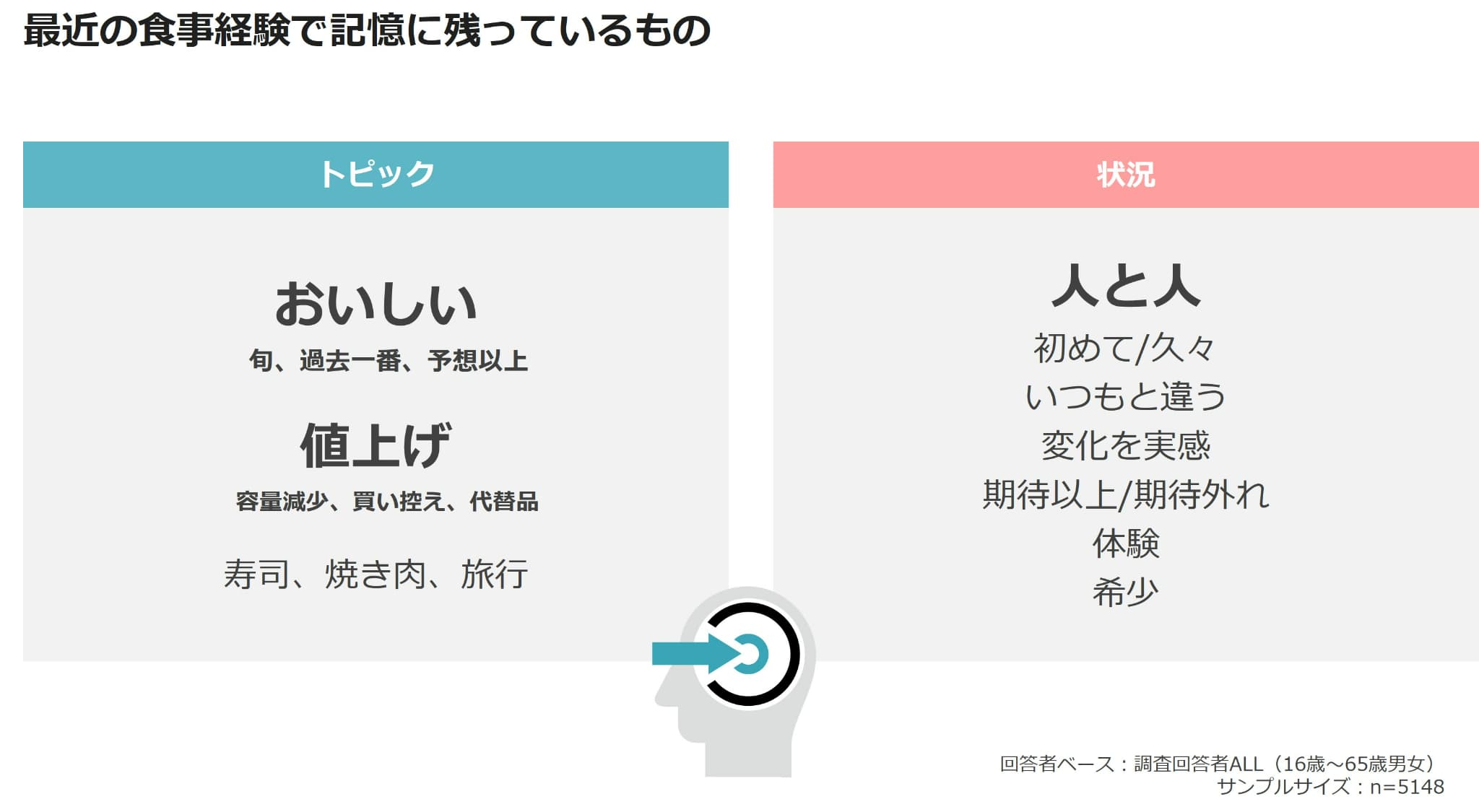

まずは、印象的で記憶に残る経験がどのような要素を含んでいるかを明らかにするため、「直近1かヶ月の中で経験した、食事にまつわる出来事の内、最も印象的だったこと」を自由記述形式で回答いただきました。回答内容のうち、今回は頻出のトピックと状況に着目し、傾向をまとめました(図表2)。

図表2

回答内容を分析する中で、経験には記憶に残りやすいトピックや状況があることが見えてきました。

トピックとして特に頻出だったのは、おいしいものを食べたことと、値上げを実感したことです。前者は食を題材とする上で予想通りの結果ではあるものの、「●●の(な)おいしさ」というように、いくつか印象に結びつきやすいパーツがセットで存在することが示唆されました。さらには、身をもって昨今の物価高を味わったことや、非日常的な外食・旅行などが印象に残っている様子も見受けられました。

一方で状況としては、人と人の関わりの中での出来事が頻出していました。「誰かと一緒に」、「誰かのために」といったように、他者の存在がその時の経験の印象を強める可能性が考えられます。他にも、「初めて」、「いつもと違う」、「体験を伴う」など頻出のシチュエーションが存在するようです。

「自社のブランドをなかなか覚えてもらえない」という悩みがある場合には、企業側が上記のようなシーンに寄り添う形で商品・サービスを登場させることで、印象的な使用経験の演出につなげられるのではないでしょうか。

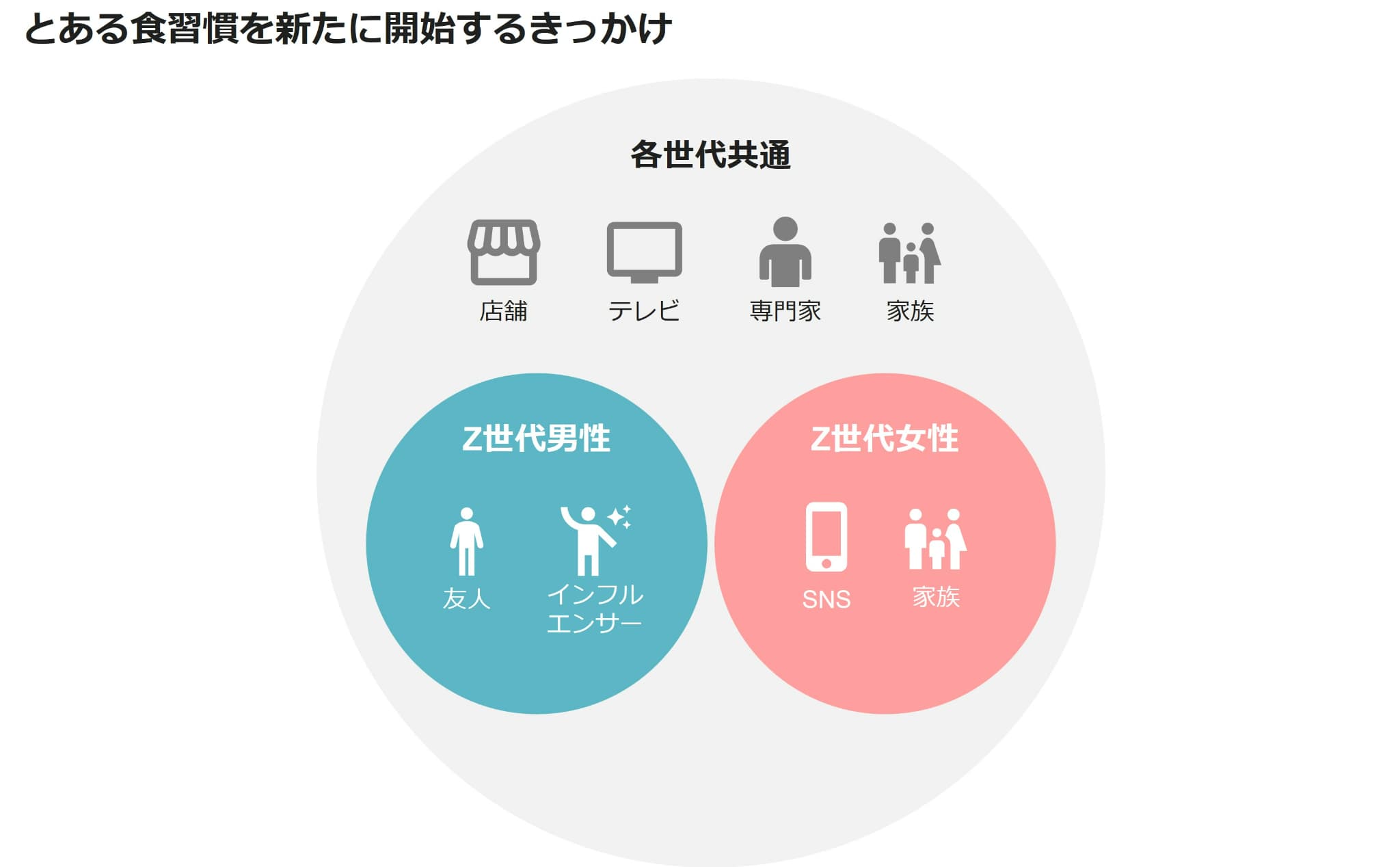

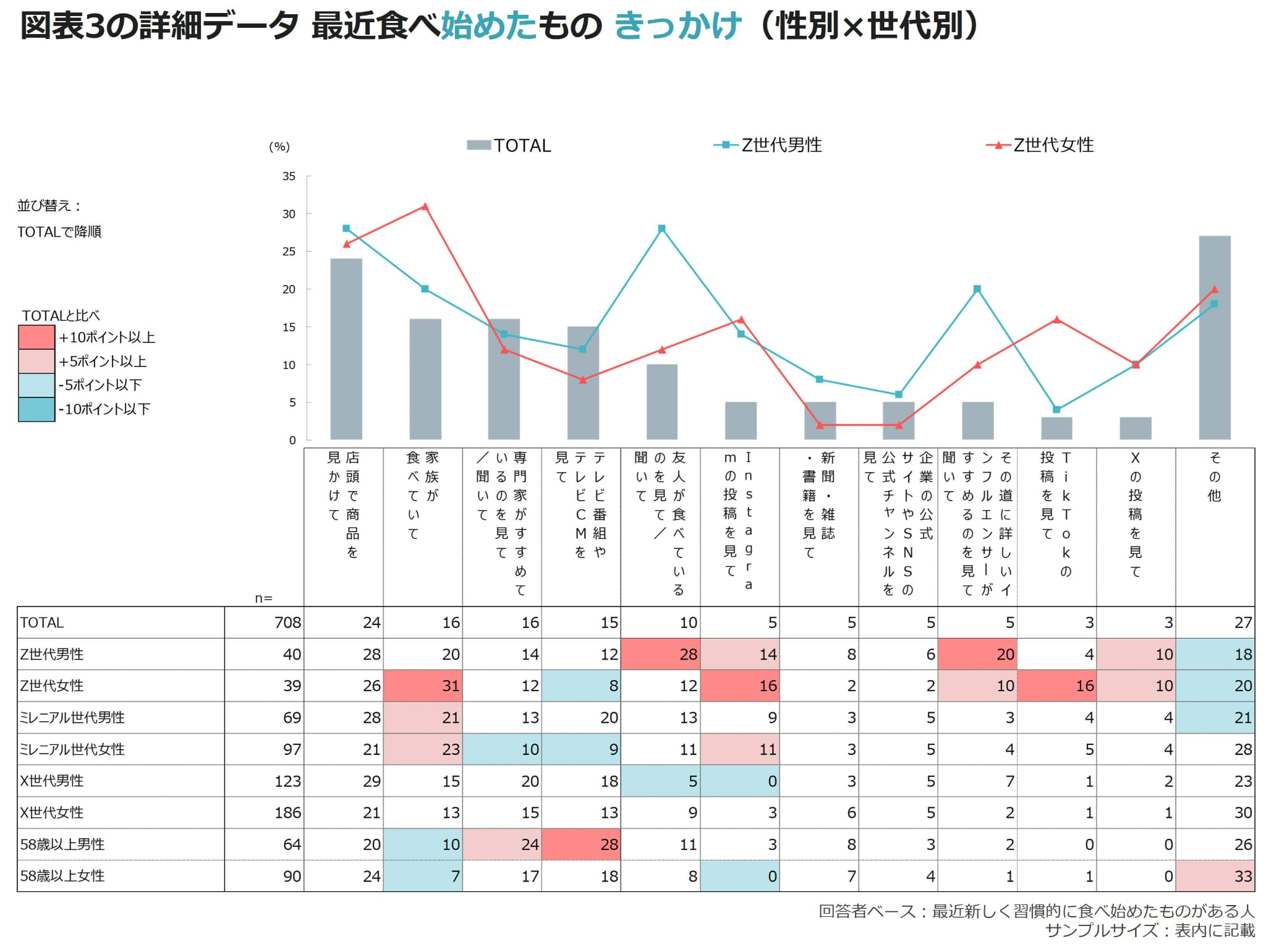

続いて、「最近新しく習慣的に食べ始めたもの」がある人に対して、それを食べ始めたきっかけを選択肢形式(複数回答)で回答いただきました。こちらは、トライアルの後押しとなる要素の特定を意図した設問です。なお、当調査では、Z世代、ミレニアル世代、X世代、58歳以上の4世代の区分にて世代間比較を行っております。

図表3

各要素での後押しがどれほど効くかは世代ごとに異なるという仮説のもと、比較分析を行いました。世代間の差や一部例外はありつつも、上位にあがる項目には各世代での共通項が見られます。店舗やテレビといった伝統的なタッチポイントは健在であり、また、家族や信頼のおける専門家といった、人を介在したルートも根強いです。

一方で、Z世代の男性/女性にはそれぞれの特徴があります。Z世代の男性では、友人やインフルエンサーがきっかけとなるケースが多く、また、Z世代の女性では、家族をきっかけとする割合が他の世代よりも突出して高いことに加え、SNSの投稿から影響を受けています。上記のうち、友人・家族など身近な人との対話や情報共有は、社会生活における直接的な経験と言えます。一方、SNS・インフルエンサーなど物理的には隔たりがありながら親しみを覚える人たちとの接点は、メディアを介した間接的な経験と言えます。Z世代では男女にやや経路の違いがありつつも、直接的あるいは間接的な人との関わりが複合的に組み合わさりながら、新しいことを始めるきっかけがもたらされているようです。

図表4

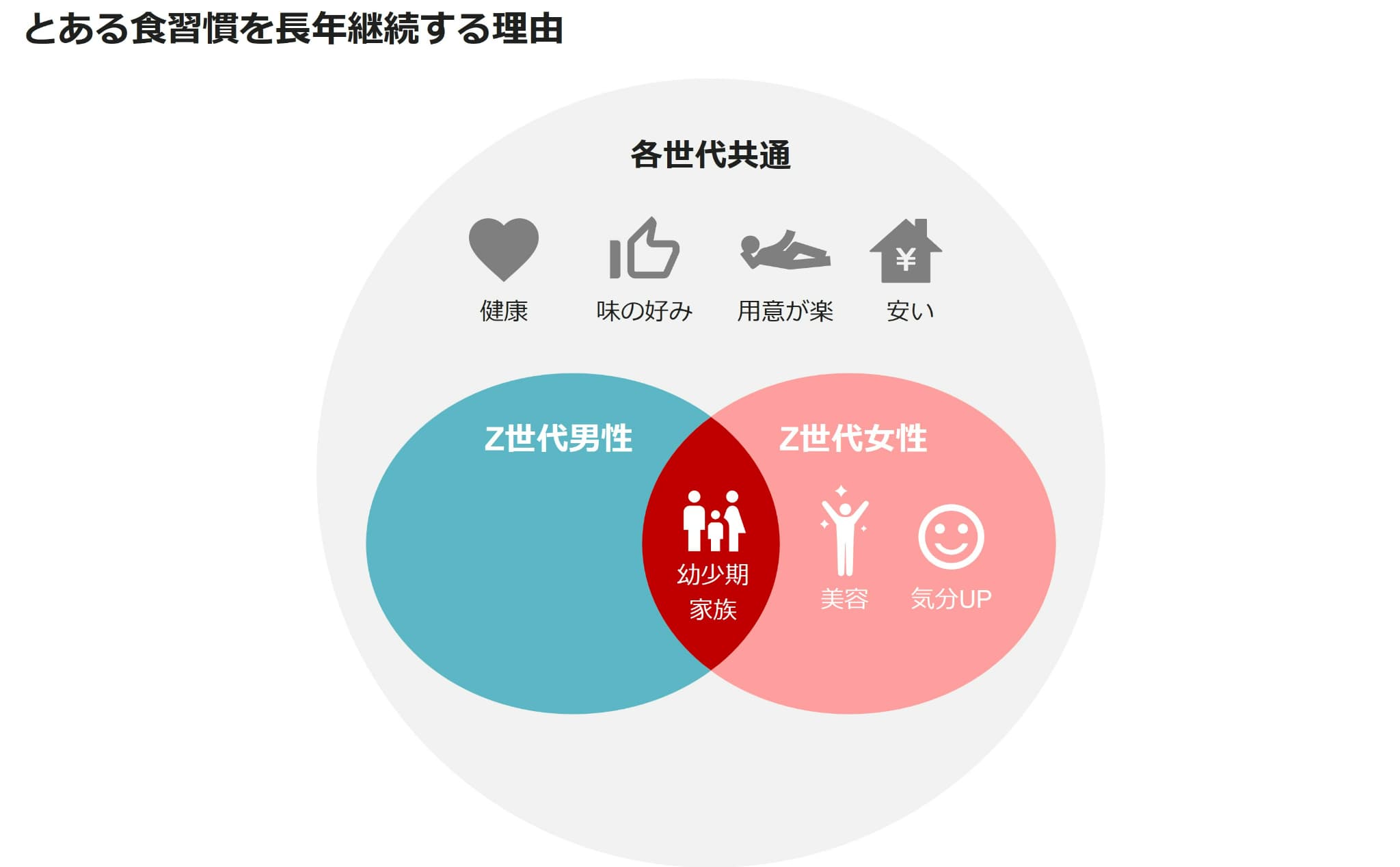

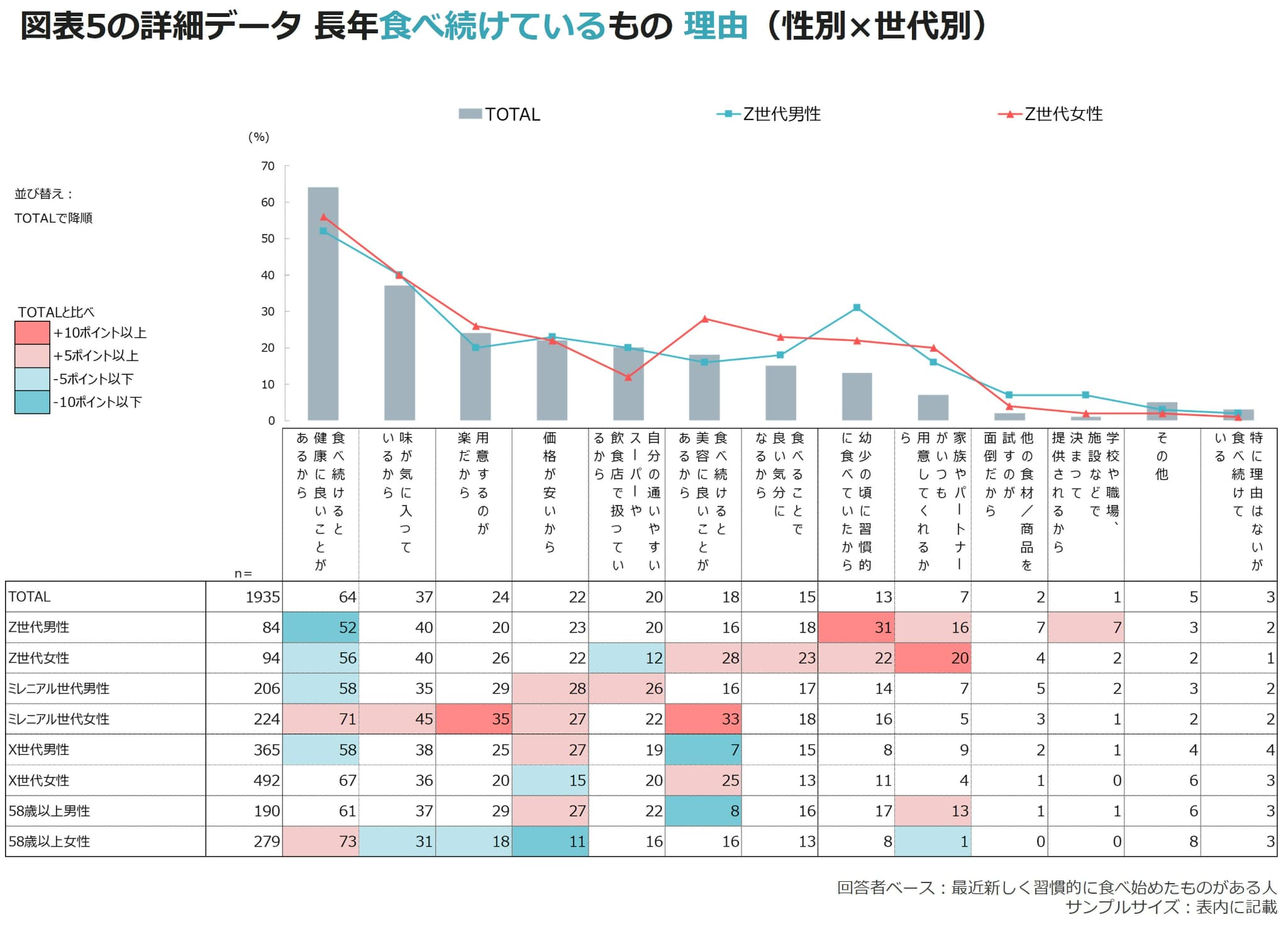

最後に、リピートや習慣の定着に寄与する要素を探るため、「長年習慣的に食べ続けているもの」がある人に対して、それを食べ続けている理由を選択肢形式(複数回答)で回答いただきました。

図表5

先ほどの“きっかけ”と同様に、習慣の“継続”においても、各世代で共通して上位にあがる項目が見受けられます。「健康によく、味が好みで、楽に用意できて、安い」、言われてみればいずれも当たり前に必要と思われる要素です。ただし、製品・サービスの特性として要素が組み込まれていることと、顧客がそれを実感しながら望ましい消費経験を享受できているかは別の話です。ビジネス上で継続に課題があるケースでは、自社製品・サービススペックの調整だけにとどまらず、顧客の利用場面や生活全般の中でねらい通りの経験が実現されているかを捕捉することで、より本質的な課題解決につながる場合があります。

また、ここでもZ世代特有の傾向があり、男女ともに幼少期の経験や家族からの提供が引き継がれている様子がうかがえます。親世代に強みを持つブランドにおいては、独り立ちのタイミングで子どもへの継承を促すなど、過去の経験をアドバンテージとした間接的なアプローチも有効な一手となり得ます。加えてZ世代の女性では、美容に良いことや良い気分になることも継続のカギとなるようです。それらの要素を消費経験のデザインに盛り込む、あるいは、短いスパンで逐次実感できる仕組みを提供することは、習慣を続けていく上での一助となり得ます。

図表6

今回の調査では、製品やサービスの利用場面からあえて一歩離れ、生活者の主体的な日々の営みに着目したことにより多くの共通項が見えてきました。生活者の方々へ提供すべき“経験”を創り上げていく上での、ヒントをお伝えできていましたら幸いです。

次回はZ世代の方々を対象としたインタビュー調査の結果をもとに、経験のリアルな実態へと迫ってまいります。

本連載は、2025年7月14日(月)に開催したセミナー「Z世代のブランド選択における経験とは~経験・体験の正体に迫る~」の内容を抜粋してお伝えしています。アーカイブ動画をマナビヤインテージで公開しています。ぜひご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方は、以下より有償レポートの購入をご検討ください。

【調査概要】

期間:2024年11月20日から11月25日

対象者:16歳から65歳までの5,148名

調査方法:インテージネットモニターに対するアンケート調査

調査手法:オンラインアンケート

調査地域:全国

対象者条件:男女16~65歳 ※人口構成比に合わせたウェイトバックを実施

モニター:インテージネットモニター

設問数:35問

当定量調査上の世代区分は以下のように定義しております。

Z世代:16~25歳 ミレニアル世代:26~40歳 X世代:41~57歳 58歳以上:58~65歳

新しい消費行動の理解を深める ~Z世代に定着するリキッド消費に着目して~①

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら