インテージ 生活者研究センターは2022年10月から「産学連携生活者研究プロジェクト(以下、産学連携プロジェクト)」として、企業と大学機関(研究者および所属するゼミ生)がコンソーシアム形式で集まり、社会あるいは生活者理解につながる研究テーマを設定して探究を重ねてきました。3回にわたって「若者(10代後半~20代)をリサーチ対象として、次世代のマーケティングを考える」をテーマに若者を中心に拡がる「リキッド消費」の調査結果を解説します。第3回は同プロジェクトの定性調査を企画・分析した三橋が担当いたします。第2回のからバトンを引き継ぎ、生活者の語りから見えて来る「広義の経験」デザインのヒントをご紹介します。

「経験」とは何か、マーケティングにおいては極めて多義的な概念ですが、本連載では、第2回において解説を行いました。

要約すると、「経験」には「狭義の経験」と「広義の経験」があり、以下のように分類することができます。

「広義の経験」では生活者の主体的な営みがスコープとなりますが、企業はどのように関わることができるのでしょうか。企業が「広義の経験」をデザインする可能性を見出すために、大学生を対象にインタビュー調査を行いました。

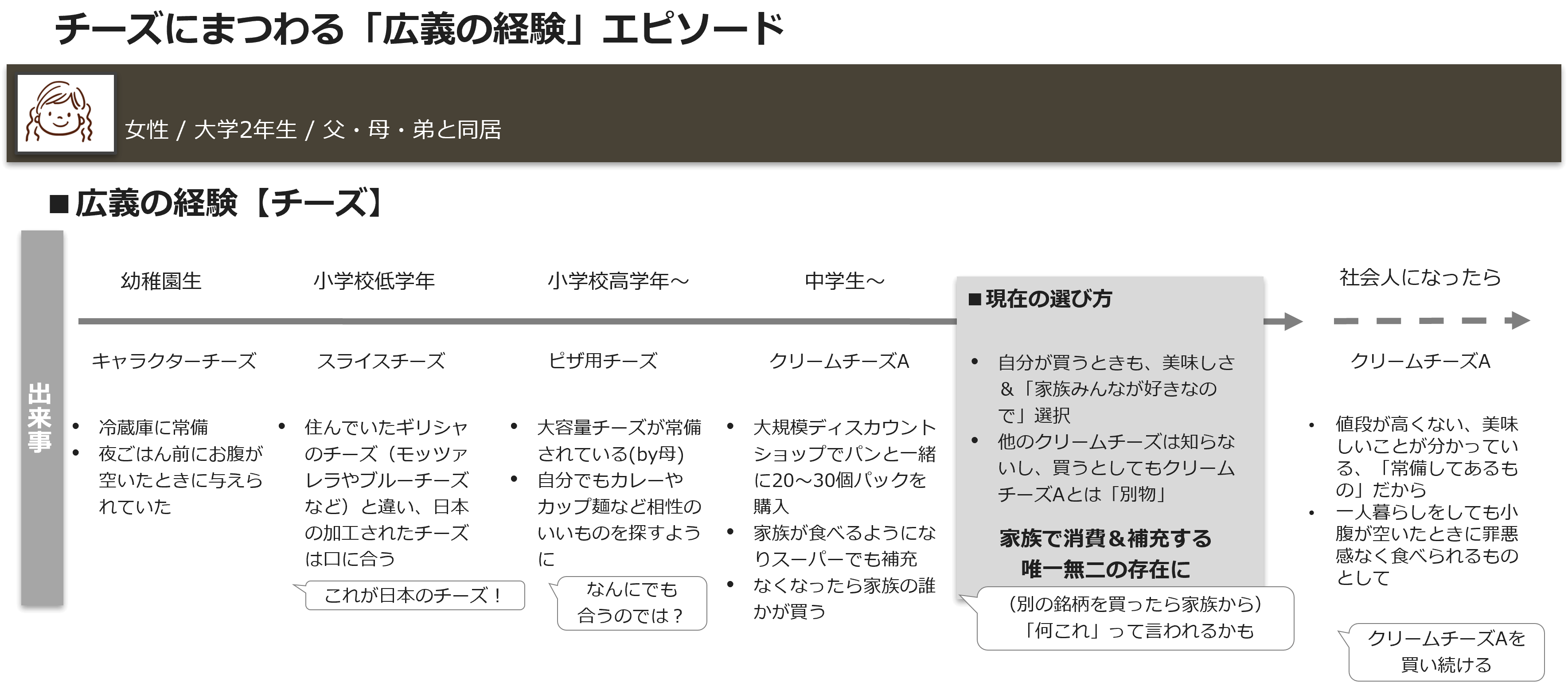

実家暮らしの大学生(女性)が語ってくれた彼女の家でのクリームチーズAに関するエピソードは、エントリーから習慣化までうまく「経験」を重ねた好例でした。

彼女の家では小学校高学年くらいから母が家にピザ用チーズを常備しており、彼女自身も、カップ麺などチーズと相性のいい食べ方を探していました。このように、主体的にチーズと関わる習慣が形成されていました。

次に、中学生の頃にクリームチーズAと出会います。家族で大規模ディスカウントショップにて大容量パックを購入し、一緒に購入したパンと合わせて食べることが家族のお気に入りとなりました。この食べ方で習慣化に弾みがつき、クリームチーズAがなくなったらスーパーでも補充するようになりました。

そして、クリームチーズAは、家族の誰かが調達し、家族のみんなで消費するものとして、強固な習慣となりました。彼女の家の冷蔵庫には「クリームチーズAの定位置」があり、別の銘柄を買うと家族から責められるかもしれないと、他のクリームチーズにも見向きもしていません。

図表1

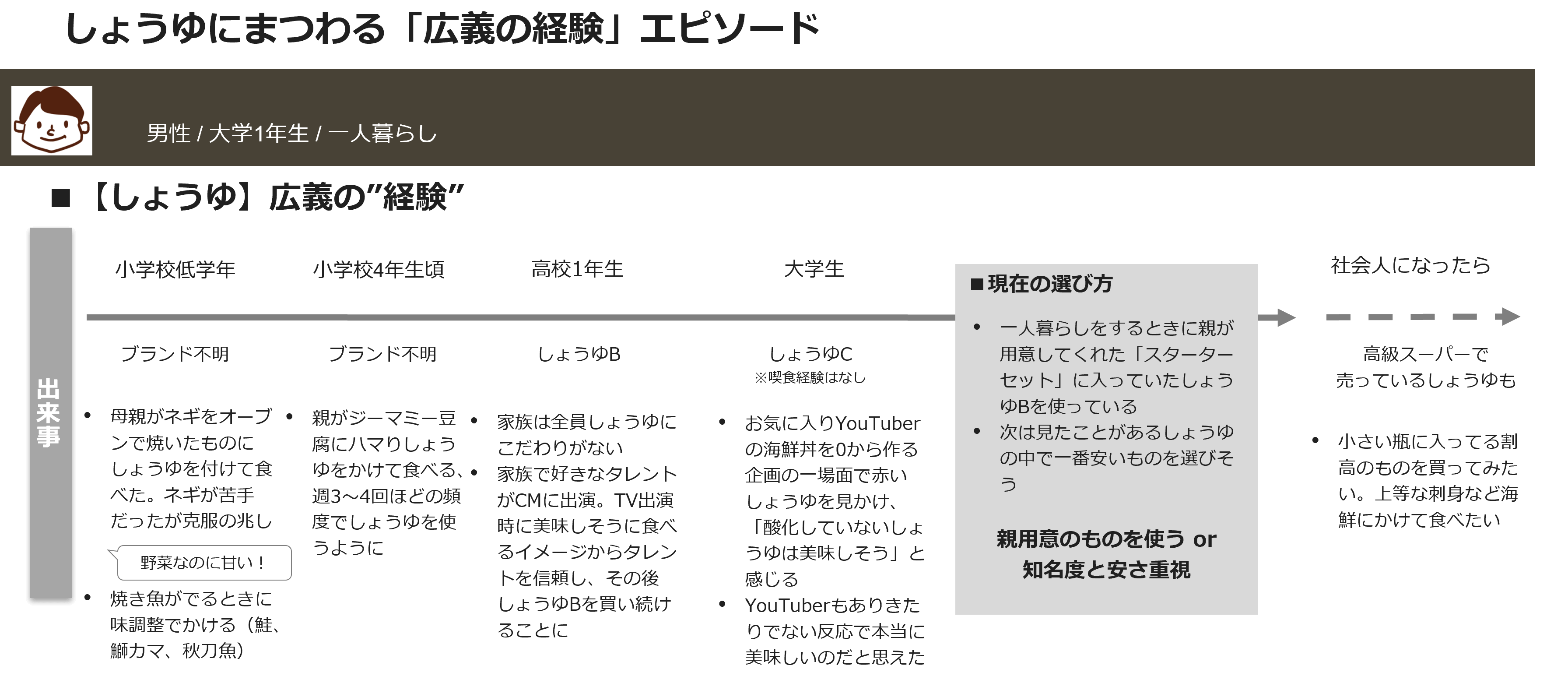

一方、一人暮らしの大学生(男性)のしょうゆにまつわるエピソードからは、低関与なカテゴリにおける、関与度上昇・ブランドスイッチへの示唆が得られました。

彼は小学校低学年時代に、苦手だったネギを焼いたものにしょうゆを付けて食べたところ、「野菜なのに甘い!」と衝撃を受け、苦手克服の兆しを感じました。ただ、エピソードとしては心に残っているのですが、当時はしょうゆへの関与度が著しく低く銘柄までは覚えていませんでした。

また、彼の家族は全員しょうゆにこだわりがなく、家族で大好きなタレントがCMキャラクターを務めるしょうゆブランドを買い続けていました。一人暮らしをするときに親が用意してくれた調味料や調理器具をまとめた「料理スターターセット」の中にも、そのしょうゆBは入っていました。

では、このまましょうゆBで定着するかと思いきや、やはりこだわりがないので、次は「見たことがあるものの中で一番安い商品を選ぶだろう」と考えていました。

しかし、最近大きな知覚変化が彼に起きました。お気に入りのYouTuberによる、海鮮丼を材料から作る企画の一場面で赤いしょうゆを見かけ、「酸化していないしょうゆは美味しそう」と、これまでになかった、商品ごとの特徴や違いを感じとる視点が生まれたのです。

この経験によって、「しょうゆには違いがある。美味しいものを選びたい」と動機付けされた彼は、社会人になったら高級スーパーで売っているような割高でも美味しそうなしょうゆを買って、上等な刺身にかけて食べてみたいと未来の「経験」に期待をするようになっていきました。

図表2

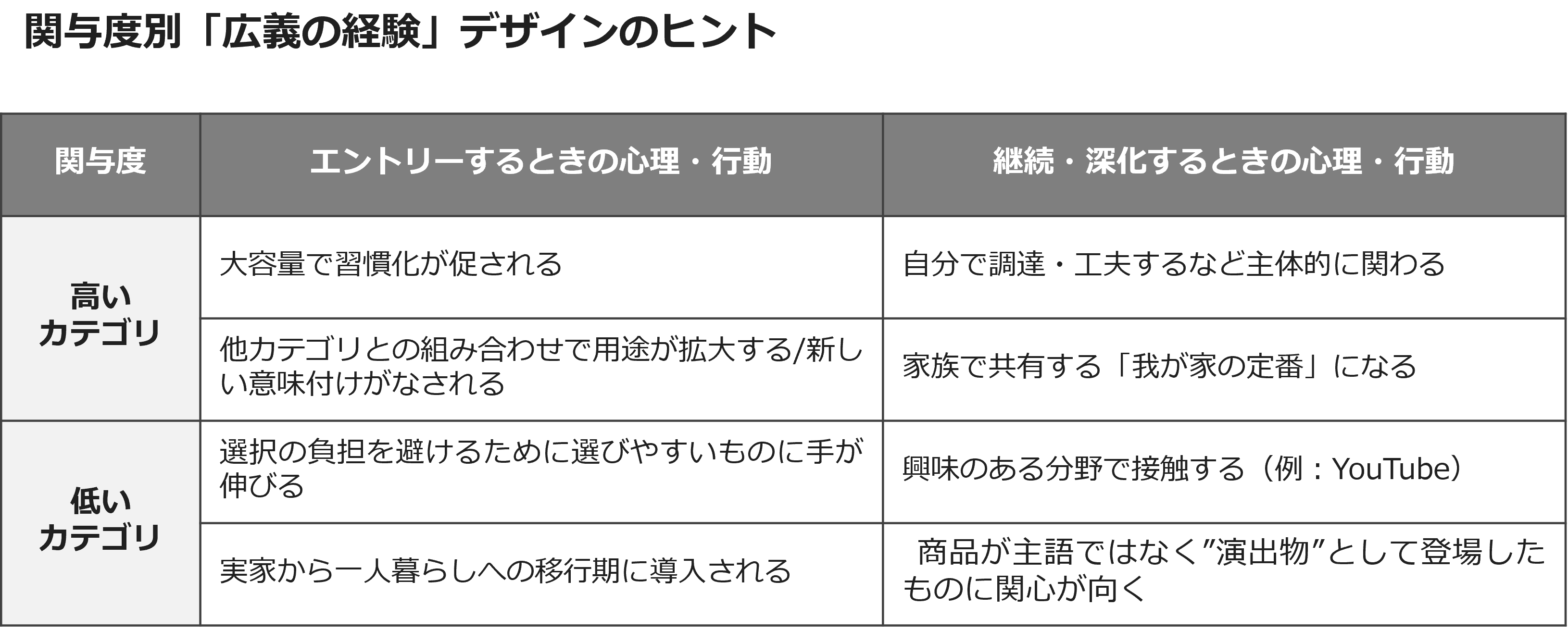

これらのエピソードから抽出できる「経験」は、次に示す表のように整理でき、他カテゴリでも応用できる要素が見いだせるのではないでしょうか。

図表3

関与度が高いチーズの例からは、習慣化を促進するエントリー時の「経験」や、家族など関わりの深い人とともに作る「経験」が銘柄固定に強い影響を持つことが分かりました。 関与度が低いしょうゆの例では、「選択肢のひとつ」というロイヤルティが低いがゆえに取るべきポジションや、関与度向上のきっかけとなるような「経験」についての示唆が得られました。

なかでも特にヒントとなりそうなのは、2つの生活者の態度です。1つは、コア価値(ex.新鮮で赤くて美味しいしょうゆ)を軸に生活者の文脈や関心ごとで接点ができると関与度が上がること。2つ目は、プロダクトの外側に「経験」を広げて新しい意味付けが行われると(ex. パンと組み合わせると美味しいチーズ)ロイヤルティが高まることだと考えられます。

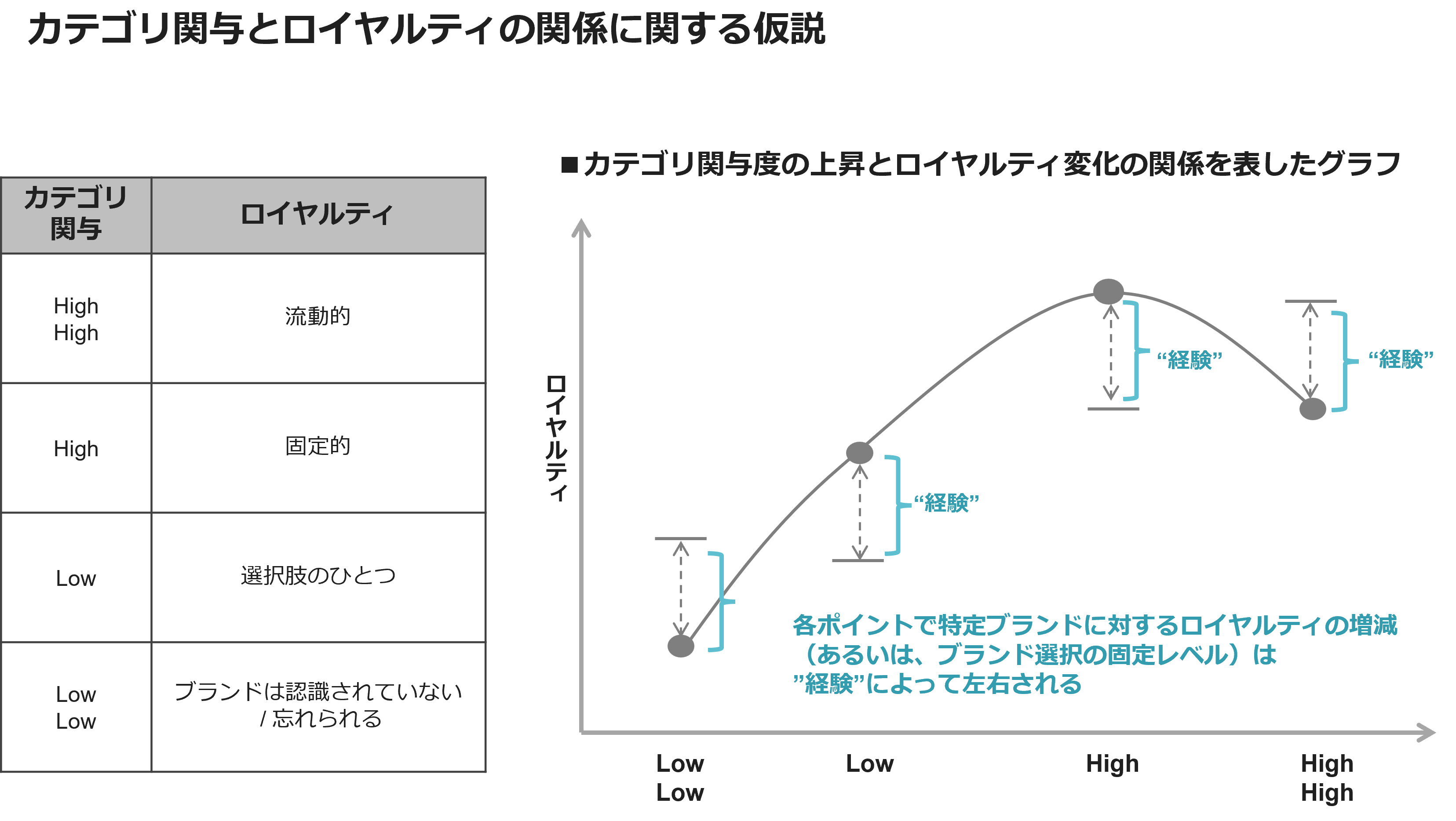

ひとつひとつの「広義の経験」に関するエピソードから様々な示唆が得られましたが、さらに、それらのエピソードを押しなべて分析すると以下の仮説が浮かんできました。

カテゴリ関与の度合いに応じて、ロイヤルティ(そのカテゴリ内における銘柄固定度)は変化する傾向があるということです(図表4)。

図表4

まず、カテゴリ関与度が低すぎるとブランドはほとんど認識されずに忘れられてしまいます。そして、関与度が低い場合は、銘柄を認識はしているのですが「選択肢のひとつ」として扱われます。一方、関与度が高まると特定ブランドへのロイヤルティも高まり銘柄は固定されます。しかし、関与度が高くなり過ぎると、「もっと良いもの」を求めてブランドを積極的に比較・試行する傾向がみられました。グラフに表すと図表4の右図のようなカーブを描きます。また、ブランドに対するロイヤルティは関与度によって固定されているのはなく、「経験」によって、増減すると考えることができます。

関与度の変化は、企業側でコントロールできない要因(ライフステージの変化など)もあるかと思われます。しかし、自社カテゴリに対する生活者の関与度を見極めてどのようなポジションを狙うべきかを検討したり、関与度が変化する適切なタイミングでの介入やコミュニケーションを設計したりすることで、ロイヤルティの維持・向上を図ることができるのではないでしょうか。

プロダクトそのものに閉じず、生活者の暮らしや関心、さらには隣接するカテゴリや文化的な文脈にまで目を向けてみる、そして“モノ”を超えて“経験”をデザインする。そんな視座の転換が、ブランドの可能性を広げていきそうです。

本連載は、2025年7月14日(月)に開催したセミナー「Z世代のブランド選択における経験とは~経験・体験の正体に迫る~」の内容を抜粋してお伝えしています。アーカイブ動画をマナビヤインテージで公開しています。ぜひご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方は、以下より有償レポートの購入をご検討ください。

【調査概要】

期間:2024年12月

対象者:産学連携生活者研究プロジェクト参加大学の大学生4名(男女2名ずつ)

調査手法:オンラインデプスインタビュー(1人90分)

調査地域:首都圏

新しい消費行動の理解を深める ~Z世代に定着するリキッド消費に着目して~①

新しい消費行動の理解を深める ~Z世代に定着するリキッド消費に着目して~②

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら