本連載は、一般的なマーケティングフレームを、生活者の意識や行動と結びつけて捉えなおそうという試みです。STPや4Pなど、マーケティングフレームは比較的シンプルで、理解が難しいものは多くないと思いますが、実務での活用を難しく感じられる方は少なくないかもしれません。 生活者の意識や行動を理解することは、マーケティング・リサーチの役割です。生活者を中心に、マーケティングフレームとマーケティング・リサーチを紐づけて考えることで、読者のみなさまのマーケティング活動が、より効果的に、より高い価値を生活者にお届けできるようになれば、という想いでお届けしています。

第12回は、「実務で解説 生活者中心で考えるマーケティングフレーム」シリーズ の最終回として、マーケティングフレームを普段の業務で活用する際に、生活者を思いだす方法について考えたいと思います。

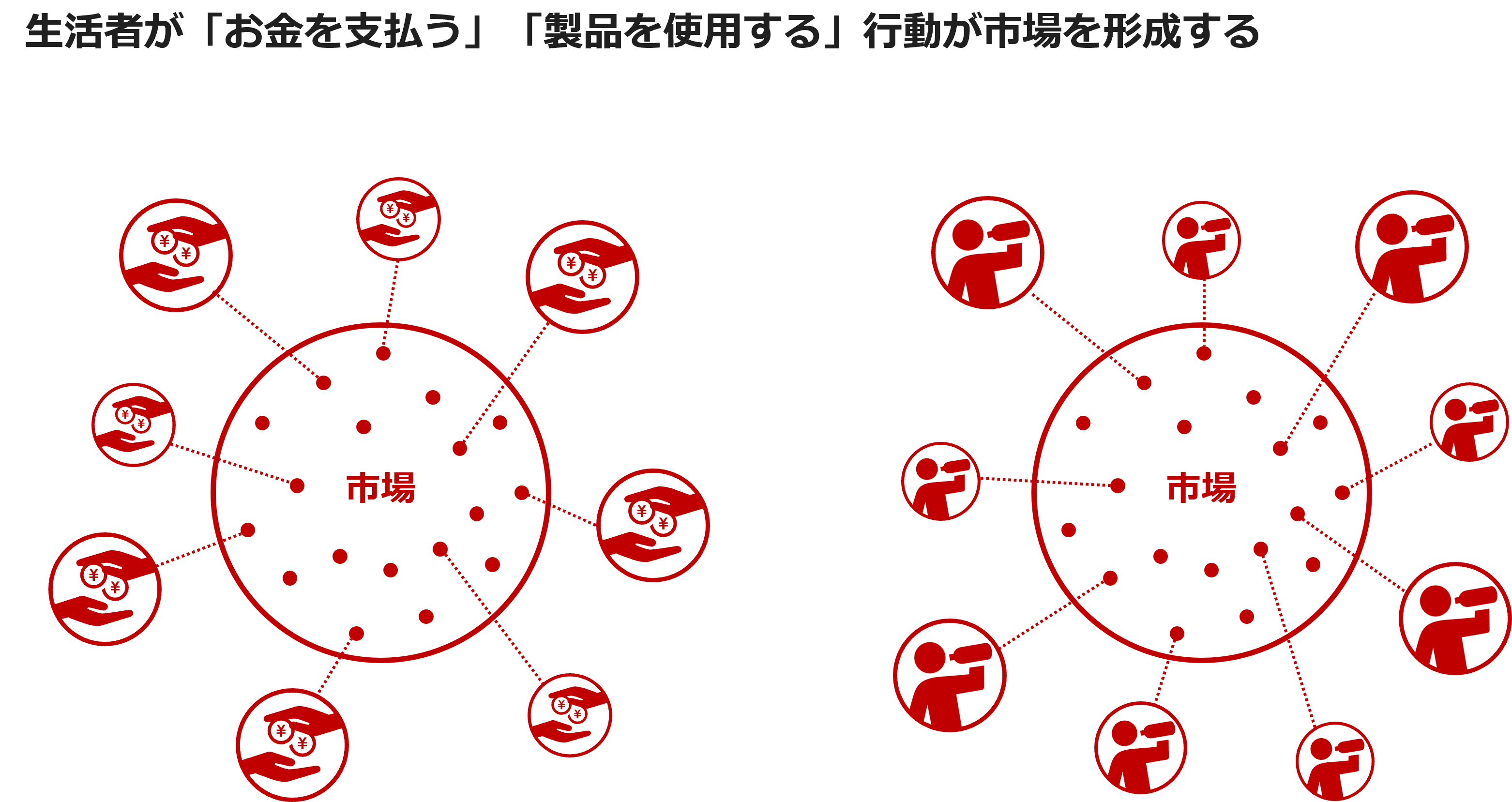

市場を動かすためには、生活者の「行動」を変えることが必要です。お金を支払うという生活者の「行動」の結果が金額ベースの市場規模、製品を使用するという生活者の「行動」の結果が、数量ベースの市場規模になります(図1)。

図表1

マーケティングとは、日本マーケティング協会によれば、「顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。」と定義されています。マーケティングフレームは、マーケティング活動を行うための実務的なツールです。本連載の文脈では、価値を感じるのは生活者ですので、生活者を考えないマーケティング活動はないはずですし、マーケティングフレームの活用においても、生活者を考える必要があると思います。

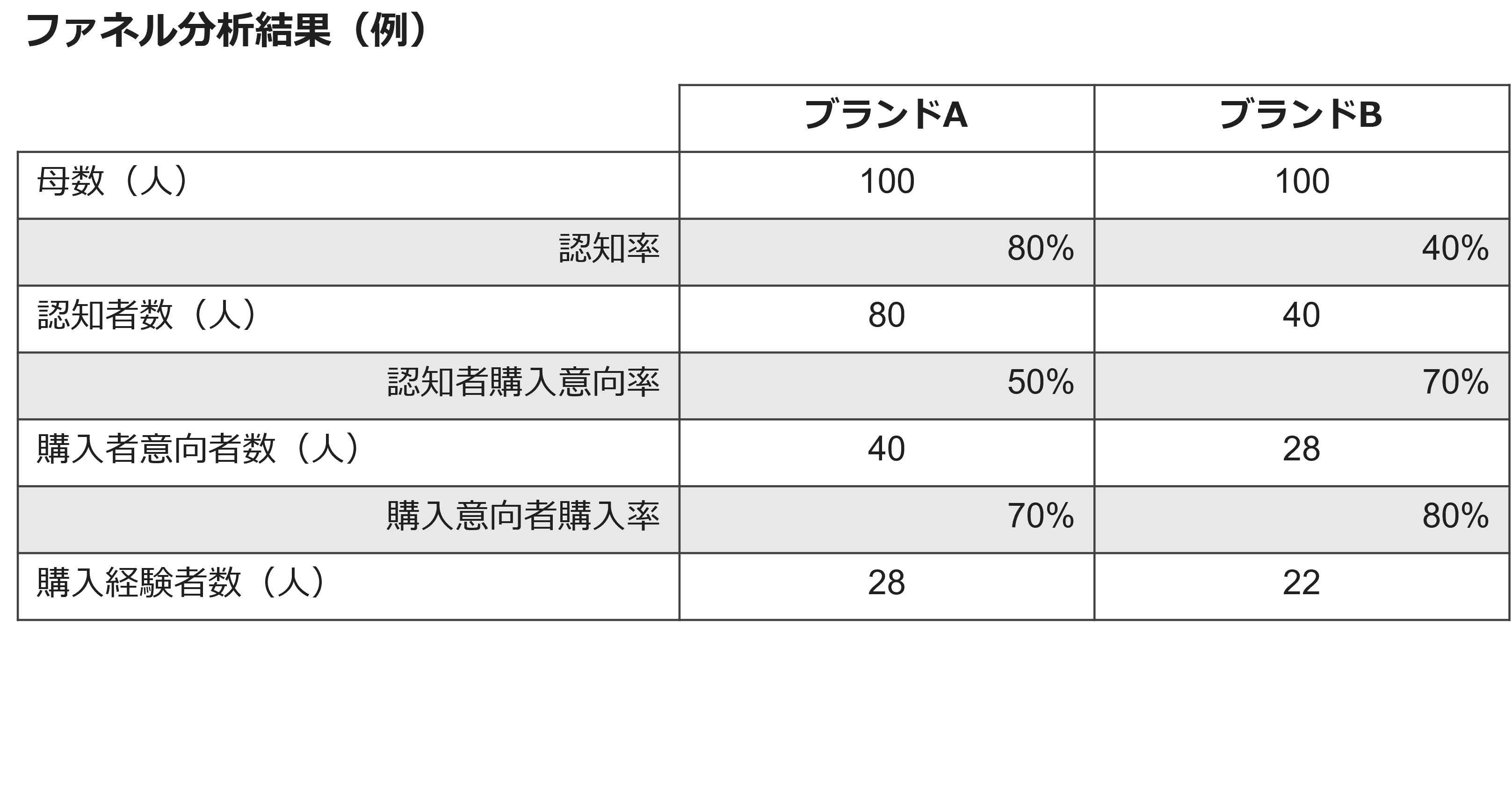

図2は、ファネル分析の例です。ブランドAの認知率は80%で、認知者に占める購入意向者数の割合(認知者購入意向率)は50%です。ブランドAの認知率は、ブランドBより40ポイント高いですが、認知者購入意向率は、ブランドBよりも20ポイント低く、さらに伸長させることができる可能性が考えられます。

図2

この記述に間違いはないのですが、個人的には、データを読んでいる感じがします。生活者を意識すると、以下のように表現することも出来ます

・ブランドAを「知ってくれている人」は100人中、80人います。

・ブランドAを「買いたいと思ってくれている人」は、知ってくれている人の半数の40人しかいません。

・ブランドAを「知ってくれている人」の数は、ブランドBの倍ですが、ブランドAを「買いたいと思ってくれている人」の数は、ブランドBと12人の差しかなく、ブランドAを「買いたい」と思って貰える人は増やすことができるかもしれない。

認知者購入意向率を上げることは、「知ってくれている人」の中で、「買いたいと思ってくれる人」の数を増やすことと同じです。「認知者購入意向率を上げるには?」と言われてもピンと来ないかもしれませんが、人に何かを「買いたい」と思って貰おうとすると、「もっと効果を知って貰えば良いのではないか?」「一度、試して貰えば良いのではないか?」といったアイデアは、簡単に思いつくかもしれません。同じマーケティングフレームを使って、同じデータを分析したとしても、生活者を想像することで、より具体的なアクションを想起できるのではないかと思います。

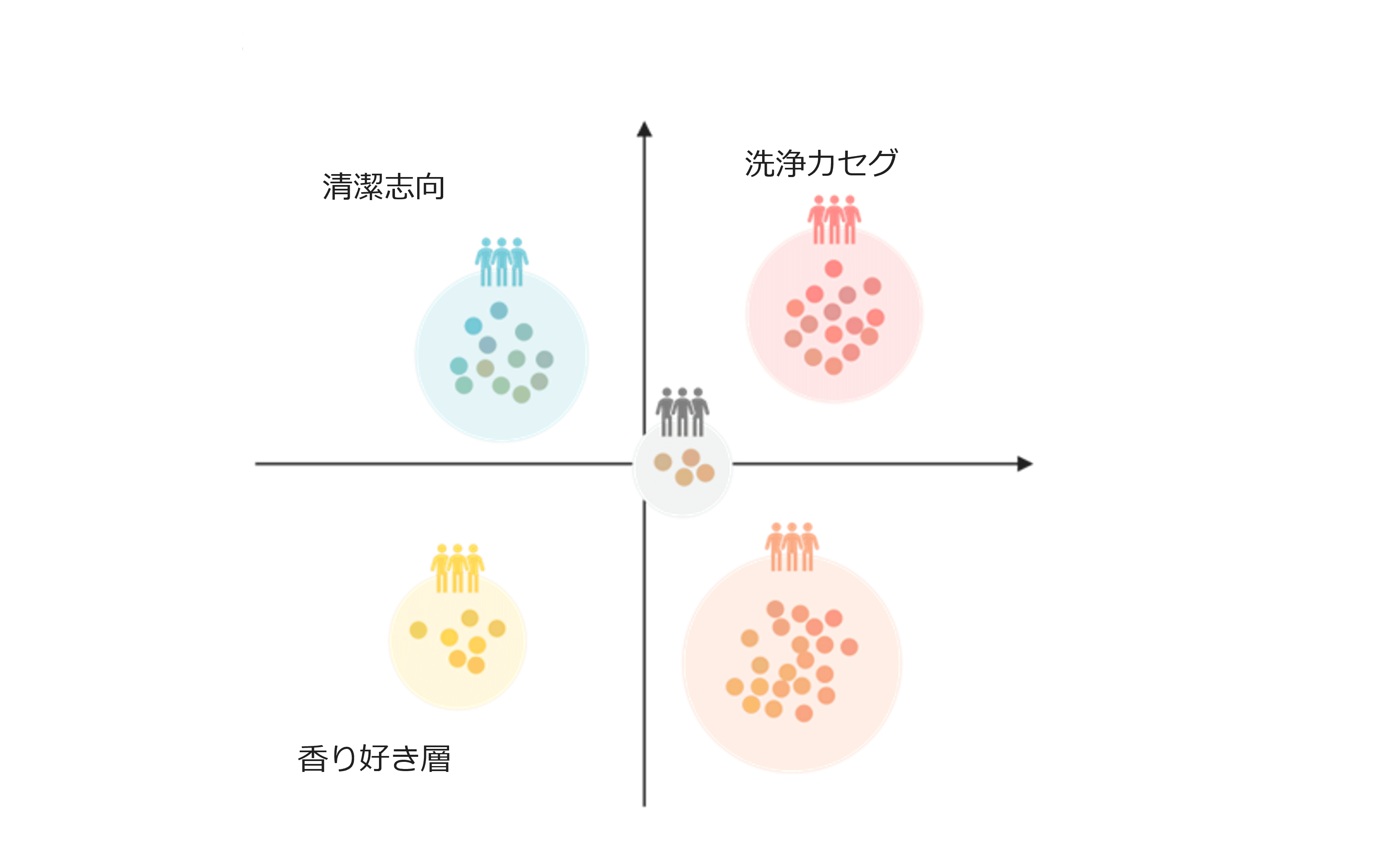

図2はSTPを考えるときの、セグメンテーションのアウトプット例になります。生活者意識の定量データを基に作成され、各セグメントに「清潔志向」や、「香り好き層」、「洗浄力セグ」といった名称を付けて活用されることも多いと思います。「清潔志向は、購入者数ベースでは市場の20%、金額ベースでは25%を占める」といった報告がなされ、「清潔志向でシェアが最も高いのは競合ブランドPで、自社ブランド3位に留まっている」といった市場分析などの結果を基に、ターゲットセグメントの検討が行われたりします。このような議論が進むと、「清潔志向」の概念化が進み、具体的なアクションが想起出来づらくなることが考えられます。

図2

セグメンテーションを活用して、具体的なアクションを検討する際には、各セグメントの人物像を描き、なりきることが重要になります。

| 「清潔志向」の花子さんは、お家の外から侵入してくる悪いものから家族を守りたいと思っているが、自分も正社員として働いていて、外出する機会も多い。家族の時間を大切にしたいので、家事はできるだけ簡単に済ませたいが、自分自身が「悪いもの」になりたくないという思いもある。洗濯用洗剤は、抗菌効果のあるものを選ぶことが多い。 |

といったところまでなりきることができると、花子さんが「悪いもの」にならないように工夫していそうなことを想像して、商品アイデアを創り出すことも可能になります。例えば、花子さんなら外干しした洗濯物を取り入れる時にパンパンと叩いてそうだなと思えば、「外出時にほこりが衣類に付着するのを防ぐ」といった商品アイデアに繋がるかもしれません。

生活者の購買行動は、事業者の考える概念だけを伝えても、変化しづらいのではないかと思います。生活者は、事業者が提供する物理的な商品や有形無形のサービスの価値に対しては、お金を支払うという行動を起こすことができますが、事業者のブランド戦略をお店で購入することはできません。

例えば、生活者は『簡便性の向上』という戦略を直接購入することはできませんが、「茹で時間を短縮したパスタ」を購入し使用することで、簡便性の向上を感じることはできます。「冷凍パスタ」を購入し使用することでも、簡便性の向上を感じることができるかもしれませんし、パスタの茹で時間ではなく「パスタ用のレトルトソース」で簡便性の向上を感じる人もいるかもしれません(図4)。

『簡便性の向上』という概念は、「茹で時間を短縮したパスタ」でも「冷凍パスタ」でも「パスタ用のレトルトソース」でも同じかもしれませんが、生活者の求めるものは人それぞれ異なります。生活者に起こる変化まで具体的に考えることで、より生活者に共感され、生活者の行動を変えることができる商品が開発できるのではないかと思います。

図表4

マーケティングフレームに則って、調査データを取得し分析するのは、マーケターにとっての日常ではないかと思いますが、データを「データ」として捉えるのと、データを「生活者の行動を映し出しているもの」として捉えるのでは、分析結果は大きく異なるかもしれません。

生活者の行動を変えるためには、商品やサービスを通じて価値を提供する事業者が生活者に対して具体的なアクションを起こす必要があります。「商品の良さを伝える」「一度商品を試してもらう」などがその例になりますが、「購入意向率の向上」は、それには当てはまりません。

生活者は、商品やサービスの具体的な価値(≒ベネフィット)に対してお金を支払うという行動を起こします。マーケティングフレームを活用しながらビジネスを推進される際にも、ぜひ具体的な生活者像を思い浮かべて頂ければと思います。

※インテージでは、調査の実施や分析、報告だけでなく、生活者になりきるためのワークショップなども実施しております。本記事でご紹介した内容にご興味のある方がいらっしゃいましたら、弊社HPを通じてご連絡頂くか、営業担当までご連絡ください

「実務で解説 生活者中心で考えるマーケティングフレーム」シリーズのこれまでの記事はコチラ

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら