本連載は、一般的なマーケティングフレームを、生活者の意識や行動と結びつけて捉えなおそうという試みです。STPや4Pなど、マーケティングフレームは比較的シンプルで、理解が難しいものは多くないと思いますが、実務での活用を難しく感じられる方は少なくないかもしれません。

生活者の意識や行動を理解することは、マーケティング・リサーチの役割です。生活者を中心に、マーケティングフレームとマーケティング・リサーチを紐づけて考えることで、読者のみなさまのマーケティング活動が、より効果的に、より高い価値を生活者にお届けできるようになれば、という想いでお届けしています。

第3回では、「オケージョンマップ」のフレームを基に、一人の生活者が複数のニーズを持つ場合でも、生活者ニーズを俯瞰して捉えることが出来ることをご紹介しました。

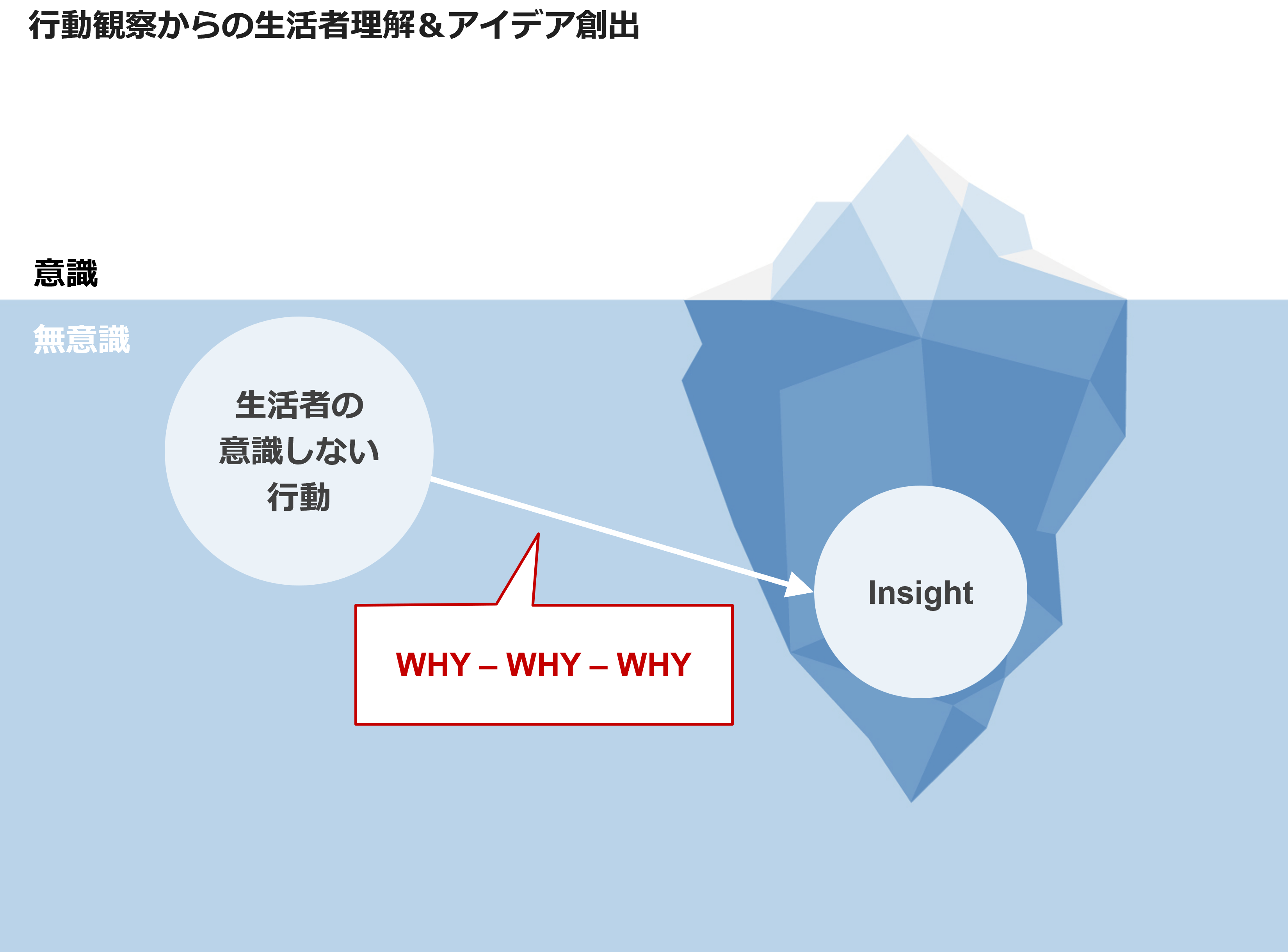

第4回で解説するフレームは「アイスバーグモデル」です。

図1のような氷山の絵を見た事のある人は多いのではないでしょうか。今意識出来ていることは、多くの意識出来ない事柄が要因となっていることを例えたものです。アイデア創出の視点で解釈すると、例えば「オレンジ味の炭酸水が欲しい」と生活者が言ったからオレンジ味の炭酸水を開発するのではなく、「オレンジ味の炭酸水が欲しい」と思った理由/要因を考え、それを起点に開発を始める、ということになると思います。欲しい理由が「喉が渇いている時に口にした瞬間、爽快感を得たい」ということであれば、「ライム味のミネラルウォーター」の方がより良い商品体験を提供できるかもしれません。このように、生活者が普段意識していないところまで、WHY-WHY-WHYを通じて理解を深めることで、新しいアイデアを創出することが出来ます。

図1

一般的な定性調査(デプスインタビューやグループインタビューなど)では、インタビュールームへ対象者に来ていただいて、お話を聞かせて頂くことが多いと思います。このような調査では、対象者は意識出来ている部分についてお話ししてくださり、モデレーターのインタビュースキルによってインサイトを見つけ出そうとします。

例えば、食品に関する調査で「今朝起きてから、何をしましたか?」と尋ね、「顔を洗って、服を着替えて、朝食にヨーグルトを食べました」といった答えが返って来たとします。

その後は、

モデレーター: 朝食にヨーグルトを食べるのはなぜですか?

対象者: 家を出るまで時間が無く、さっと食べたかったからです

モデレーター: さっと食べられるものは他にもありそうですが、

なぜ、ヨーグルトだったのですか?

対象者: 最近忙しくて、肌荒れが気になっていたので

モデレーター: 肌が荒れると、ヨーグルトを食べるのはなぜですか?

対象者: 腸の調子が良いと、肌荒れも少ないので

のような会話が続いたりします。モデレーターは、対象者の「ヨーグルトを食べた」という回答をきっかけに、WHY‐WHY‐WHYを繰り返して、ヨーグルトに関わる生活者インサイトを引き出そうとしています。

反転して考えると、対象者が言葉に出さない限り、一般的な定性調査でインサイトを見つけ出すことが難しくなります。この対象者が、実際には「寝起きに一杯の水を飲む」ということをしていたとしても、この行動が習慣化していたり、食品とは関係ないと思っていたとすると、言葉として出てこないかもしれないからです。

この記事を読んで頂いている方は、マーケティングに関わるお仕事や研究をされているのではないかと推察しますが、同時に、すべての方が生活者でもあります。生活者は、1日24時間という限りがある中で、忙しい毎日を過ごしながら、数多の商品やサービスを利用しています。

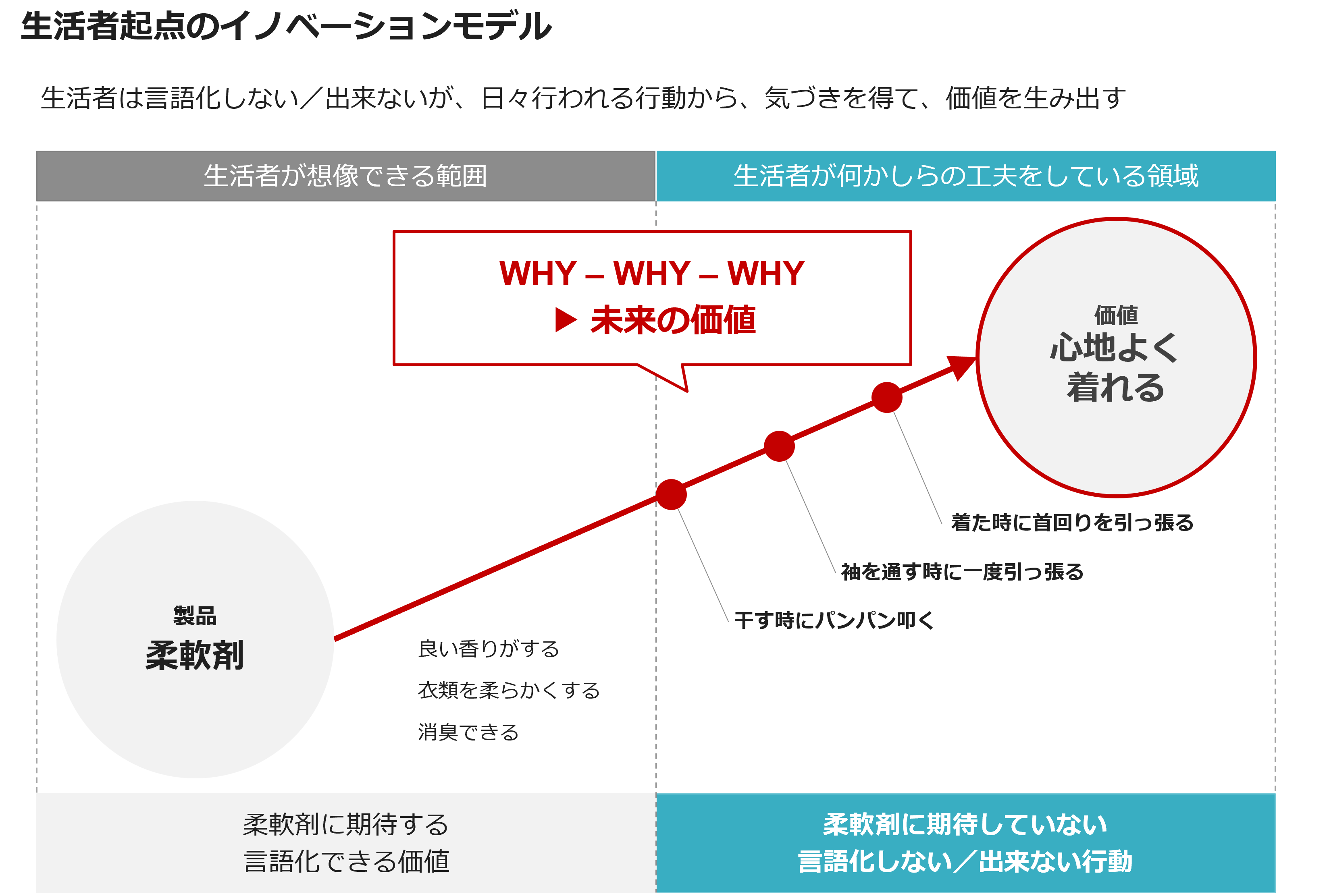

図2は、衣料用柔軟仕上げ剤(以降、柔軟剤)を題材に、生活者起点のイノベーションをモデル化したものになります。

図2

生活者に、柔軟剤に対するニーズや購入重視点を聴取すると、「衣類を柔らかくする」「良い香りがする」「消臭できる」などが挙がって来ると思います(赤の矢印の部分)。これらは、既存商品がすでに提供しているベネフィット、あるいは、それに近しいベネフィットと考えることが出来ます。生活者は、忙しい毎日を過ごしながら、数多の商品やサービスを利用していますので、柔軟剤のことを考える時間は非常に限られています。中にはクリエイティブな人も沢山いるはずですが、調査を通して、自発的に、今までにない商品アイデアが提供されることは稀だと思います。

事業者は新たな価値を次々と創造していかなければ、事業を継続することが難しくなります。生活者の行動観察は、新たな価値のアイデアの種、インサイトを見つけ出す手段の一つです。

生活の中では、生活者から自発的に言語化されることは少ないが、なにがしかの問題を解決するために、半ば無意識的に行っている行動があります。図2のモデルでいうと、洗濯物を干す時にパンパンと叩いてみたり、服を着るときに袖を少し伸ばしてみたり、服を着た後、首回りを少し引っ張ってみたり、といったものです。これらの行動が、問題を解決するためのものであれば、その問題を特定し、解決する製品、サービスを開発することで、新しい価値を提供することが出来ると考えられます。さらに考えを進めて、柔軟剤の価値を再定義できれば、その定義を基に新たな商品アイデアを発想することも可能になります。

「干す時に袖を引っ張る」という気づきを題材に、WHY‐WHY- WHYを進める例をお示ししたいと思います。

1回目のWHYはシンプルに「なぜ袖を引っ張るのか?」を考えます。洗濯をすると衣類が縮むことを懸念している、と考えると、WHYに対する一つの答えは「袖の縮みを伸ばしたいから」となります。

2回目のWHYは「袖が縮んだら、何が問題なのか?」を考えます。 袖が縮んだら、誰しも嫌だろうと思いますが、そこを言語化します。例えば、「袖が縮むと、袖口のボタンが留めづらくなるのが問題だ」と思う人がいるかもしれません。

3回目のWHYでは「袖口のボタンが留めづらくなることは、何が問題なのか?」を考えます。 例えば「ボタンを無理して止めると、着ている間中、突っかかりを感じて不快」と感じるかもしれません。

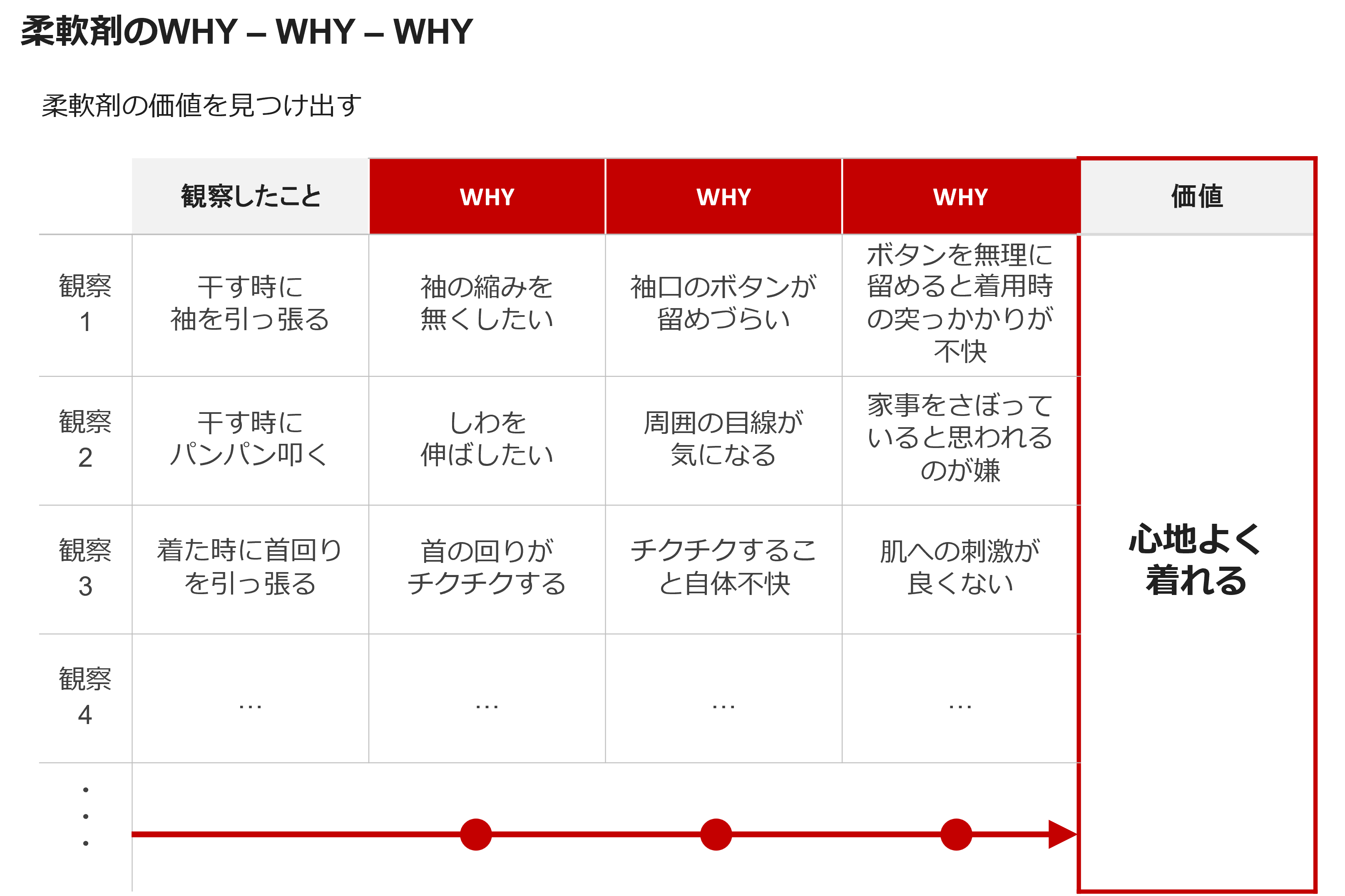

同じように「干す時にパンパン叩く」と「来た時に首回りを引っ張る」についてもWHY-WHY-WHYを考えると図3のようになります。

図3

この表を見渡すと、衣類の着用時に関することが共通しており、かつ、不快感やイヤといった感情が共通して挙げられています。着用時のネガティブな感覚を取り除くことを価値と捉えるならば、柔軟剤は「衣類を心地良く着られるようにするもの」と再定義することが出来るかもしれません。

ここから商品アイデアを発想する時は、再定義された価値を起点に、「心地良さ」をさらに高めるために柔軟剤は何が出来るかを考えます。人が「心地良さ」を感じる要素として、肌触りや見た目だけでなく、温度、湿度、風、光、などがあると考えると、発想が広がっていきます。

このようにWHY-WHY-WHYを考えることで、新しいアイデアを発想することが可能になります。 もちろん、WHY-WHY-WHYを、家庭訪問調査等の調査を通じて、導き出すことも可能です。いずれにしても、WHY-WHY-WHYの起点は、行動観察からの気づきです。新しいアイデアが常にヒット商品に繋がるとは限りませんが、アイデアが無ければヒット商品は生まれません。たくさんの気づきを得て、たくさんのアイデアを発想するためには、生活者に提供されている製品やサービス以上に、生活者自身に興味関心を持つことが重要であると考えます。

一般的な調査に参加する生活者から、新商品アイデアがたくさん出てくることは稀だと思います。アイデアを発想するのは事業者、開発者だと考えます。事業者、開発者が、生活者に興味関心を持ち、気づきを得ることが新しいアイデアの起点になります。生活者の意識しない行動に気づき、WHY-WHY- WHYのような手法を使ってインサイトを見つけ出すことが出来れば、それをアイデアに転換することが可能になります。

※)調査結果は、調査設計や分析手法によって大きく左右されます。本記事でご紹介したインサイトの探索にご興味のある方がいらっしゃいましたら、弊社HPを通じてご連絡頂くか、営業担当までご連絡ください

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら