近年、日本企業とF1チームの提携が増えています。建設機械メーカーのコマツはアトラシアン・ウィリアムズ・レーシングと技術・人材育成を目的としたパートナーシップを締結、興和が展開するホテルブランドであるエスパシオはスクーデリア・フェラーリHPのパートナーとなりました。また、国内のレースであるSUPER FORMULAの各開催地ではKCJ GROUPとのコラボによりOut of KidZania(アウトオブキッザニア)が開催されており、サーキットに新たな雰囲気をもたらしています。

モータースポーツ第1弾の記事(モータースポーツ人気復活の兆し?ファンの思いと実態を調査)では、モータースポーツの推計ファン市場規模が、野球、サッカーに次いで3位であることが分かりました。ここからさらにモータースポーツファンの裾野を拡げるためには、様々な企業の協賛やコラボが不可欠です。

そこで本記事では企業がモータースポーツへの協賛やコラボを検討するにあたっての基礎的な情報を明らかにすべく、モータースポーツへの協賛の効果を主にイメージの面から可視化を試みるとともに、30代以下のモータースポーツファンの特徴を明らかにします。

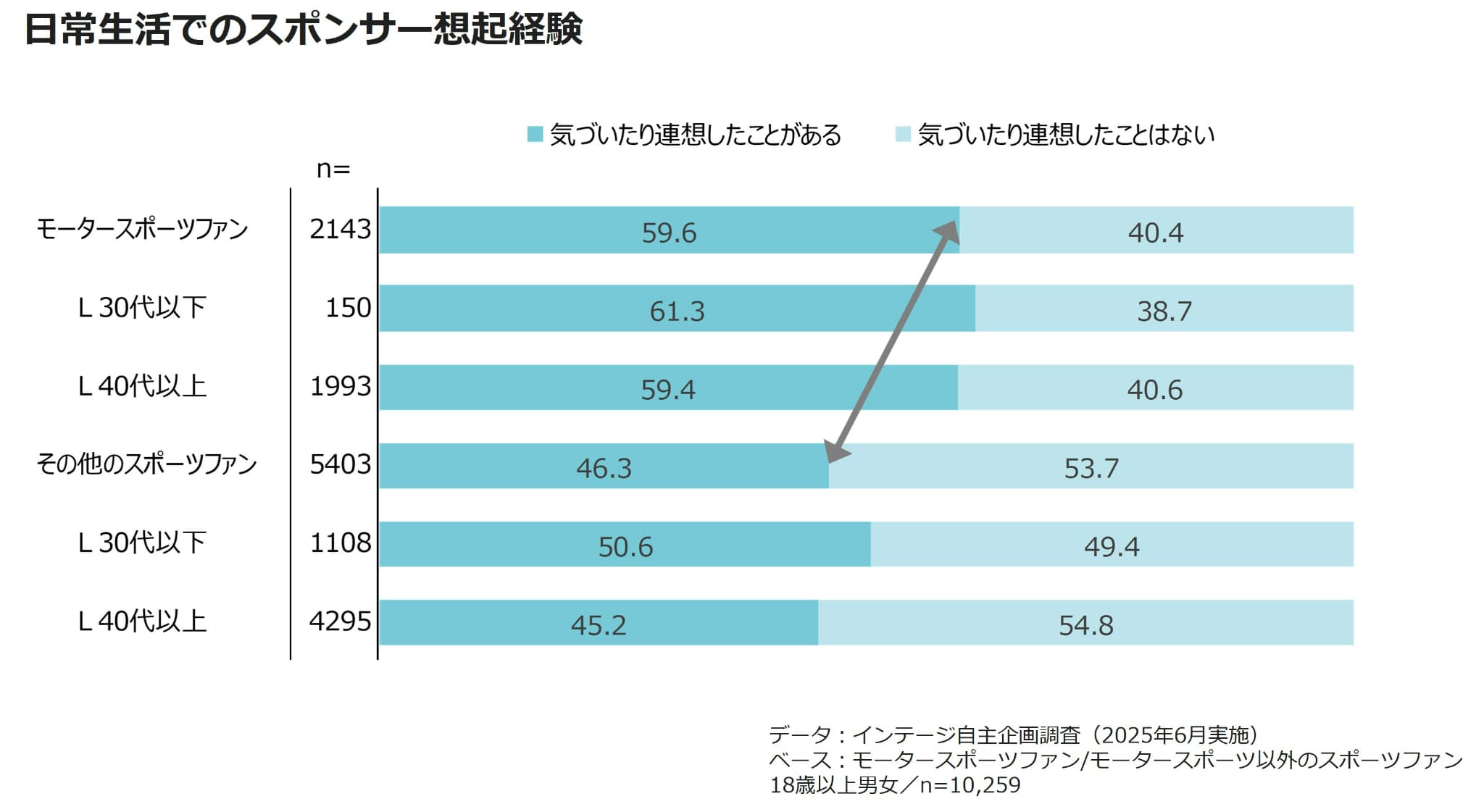

モータースポーツとは関係のない日常生活の中で、モータースポーツのスポンサー企業・ブランドに接したときに「あっ、モタスポスポンサーの●●だ!」と気づいた経験を聞いてみました。

図表1

モータースポーツファンは約6割が、日常生活の中で接した企業名・ブランド名に対してモータースポーツと関連付けて何かしらの意識をすることが分かりました。これはその他のスポーツのファンと比較して高いことが分かります。

膨大な量の情報に能動的に接触し、ほぼ無意識に情報の取捨選択をしている現代の日常生活において、モータースポーツのスポンサーであることでその企業名・ブランド名が捨てられずに選択(認知・記憶)される可能性が見えました。モータースポーツへの協賛は、モータースポーツと関係のない文脈でも企業名・ブランド名との出会いに貢献しているとも言えます。

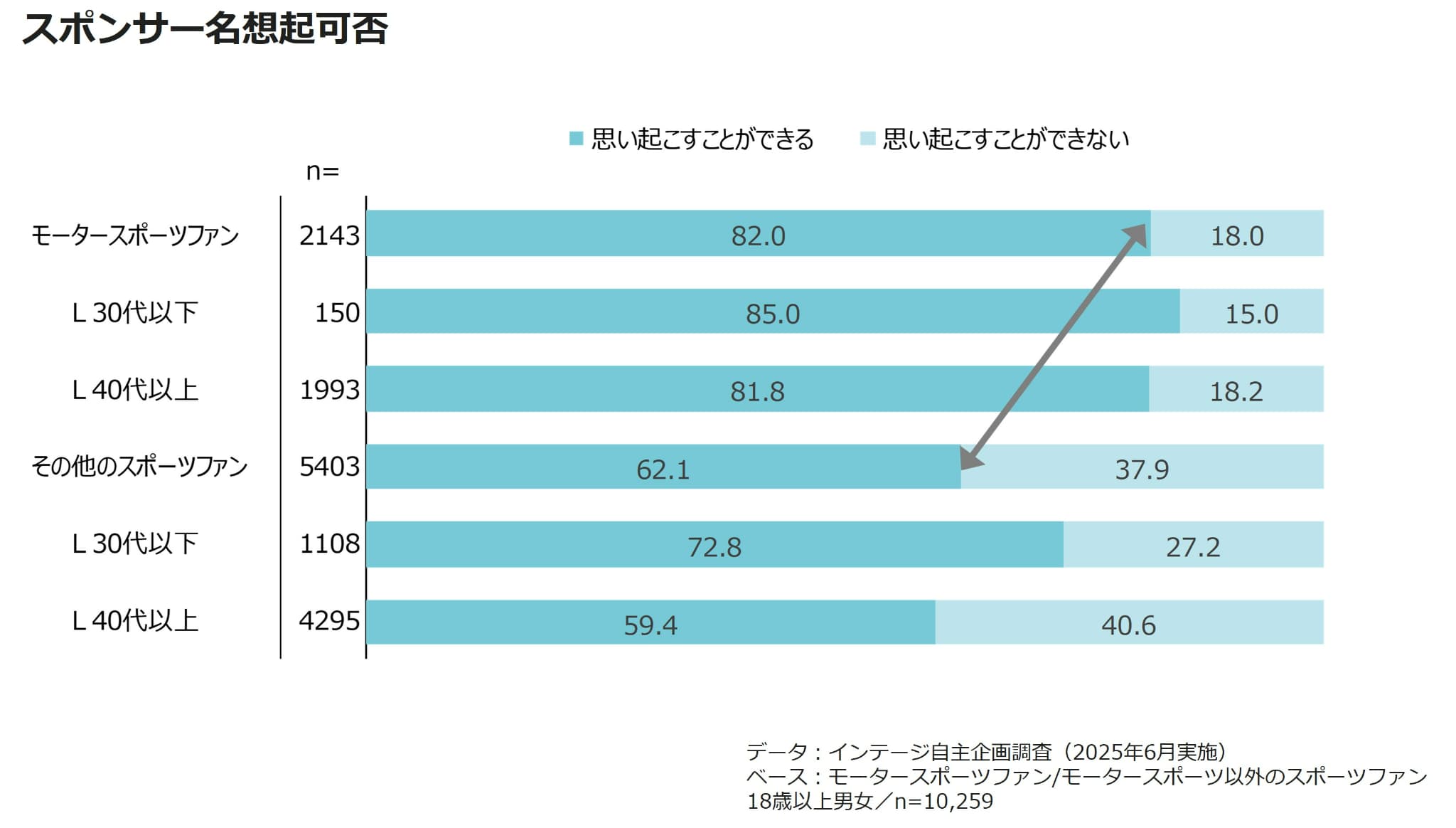

レーシングマシンやドライバーのスーツやヘルメット、サーキットの看板といった目に見えるものだけでなく、サーキットのコーナーやストレートにネーミングライツ契約で企業名やブランド名がついています。チームやドライバー、サーキットのスポンサー企業名・ブランド名を1つ以上想起できるかを聞いてみました。

図表2

約8割のモータースポーツファンが1つ以上のスポンサー企業名・ブランド名を思い起こすことができると回答しました。これはその他のスポーツのファンと比較して20ポイント近い差があり、非常に高いことが分かります。

ただしサッカー等の他のスポーツと違い、モータースポーツはチーム名に企業名・ブランド名を冠するケースが多いため(例:オラクル・レッドブル・レーシング、PONOS NAKAJIMA RACING)、スポーツ間の差を語る際には注意が必要です。それを鑑みても、約8割という想起率は高いと言えるでしょう。

モータースポーツに協賛をすることで、モータースポーツファンに企業名やブランド名が想起されやすいことが分かりました。ここからはイメージの側面からモータースポーツへの協賛の効果を可視化します。

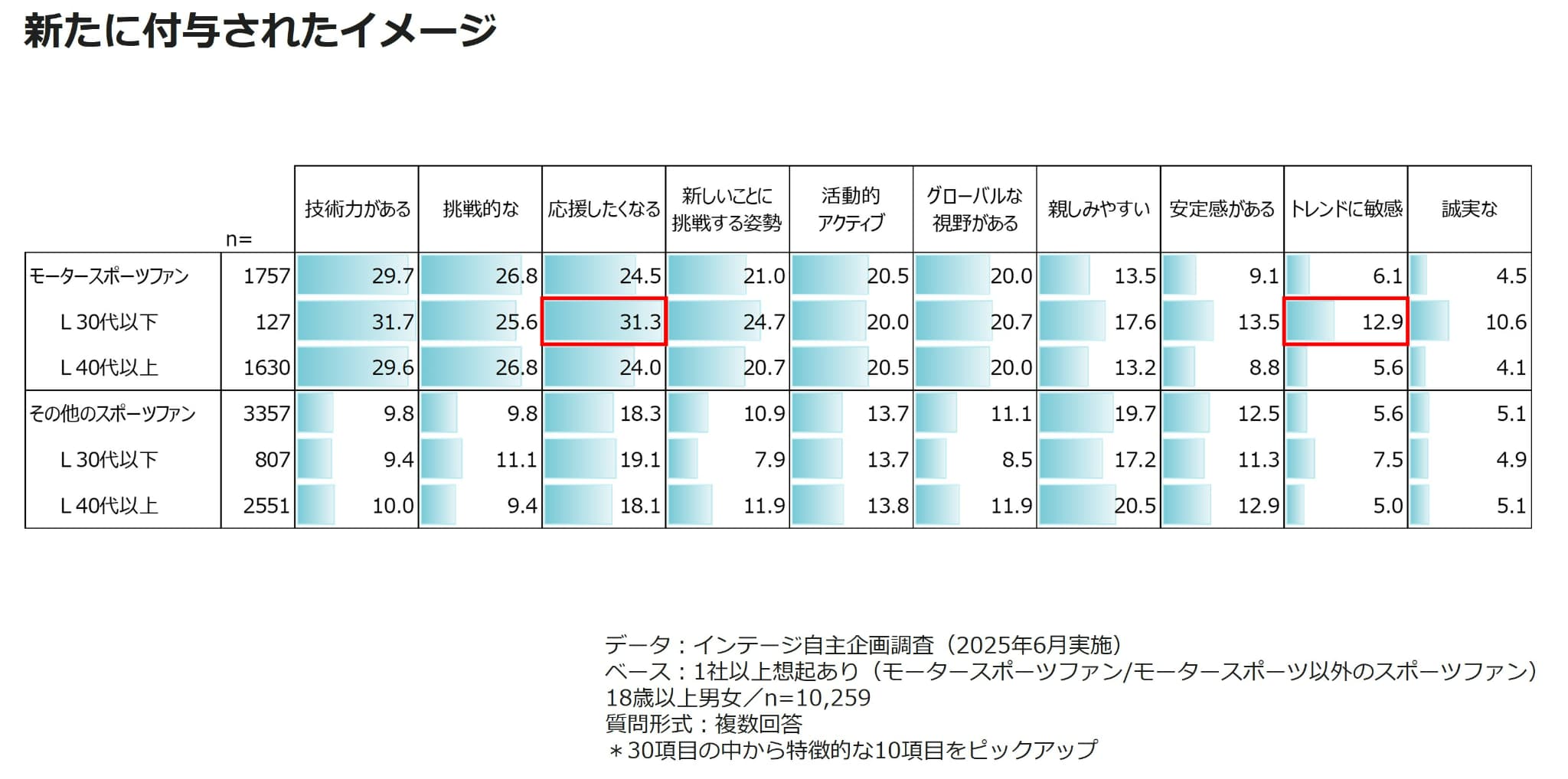

先ほどの質問で1社以上の企業名・ブランド名を想起した人に対して、企業・ブランドがモータースポーツに協賛していることを知って新たに付与されたイメージを聞いてみました。

図表3

モータースポーツに協賛することで「技術力がある」、「挑戦的な」、「応援したくなる」といったイメージが新たに持たれることが分かりました。この「応援したくなる」という共感・親近感の感情は30代以下のモータースポーツファンで特に高いことが分かります。

さらにこの30代以下のモータースポーツファンでは、「トレンドに敏感」というイメージが40代以上よりも高く出ています。NETFLIXでF1をテーマにしたドキュメンタリーが配信されたり、ブラッド・ピット主演の映画「F1/エフワン」が公開されるなど、世界的にF1人気が高まっていると言われています。こういった「何か新しいもの感」が、日本の30代以下の方々にも伝わり始めているのかもしれません。

その企業・ブランドが元から持つイメージや提供する商材により傾向が変わることは想像できますが、モータースポーツへ協賛することで様々なイメージを新たに獲得できる可能性が示されました。

モータースポーツの中でも特にF1では、個人が直接的に購入・契約する機会の少ない商材のスポンサーが多くみられます。そういった企業・ブランドも含め、実際にF1のスポンサーをしている企業・ブランドが「親しみ」というイメージをどの程度獲得しているかを確認します。

F1のスポンサー名とその競合企業・ブランド名を併記し、どちらにより親しみを感じるかを回答してもらいました。図表4のようにアンケート画面では具体企業名・ブランド名を提示していますが、本記事内ではそれらは提示せずに分析結果を紹介します。なお競合企業・ブランド名は企業規模やブランドイメージ等を考慮して選出しています。

図表4

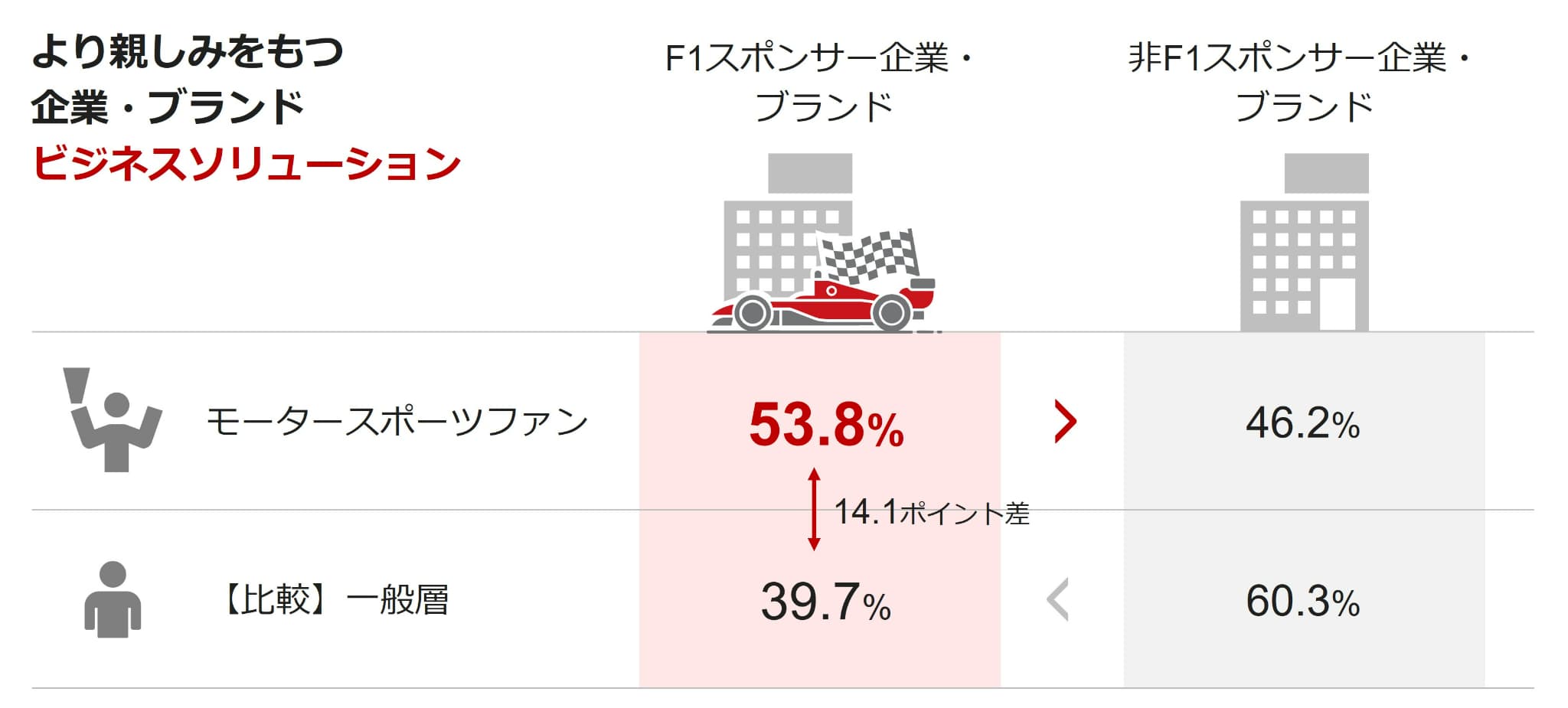

図表5

F1に協賛しているあるビジネスソリューションの企業は、一般層からは約4割の「親しみ」を得ているのに対してモータースポーツファンからは5割強の「親しみ」を得ています。筆者の感覚では競合企業の方が日常生活で目にする機会が多い印象であり、一般層のデータ(39.7%:60.3%)がそれを表しています。この傾向を逆転するほどの効果が出ており、非常に興味深い結果です。

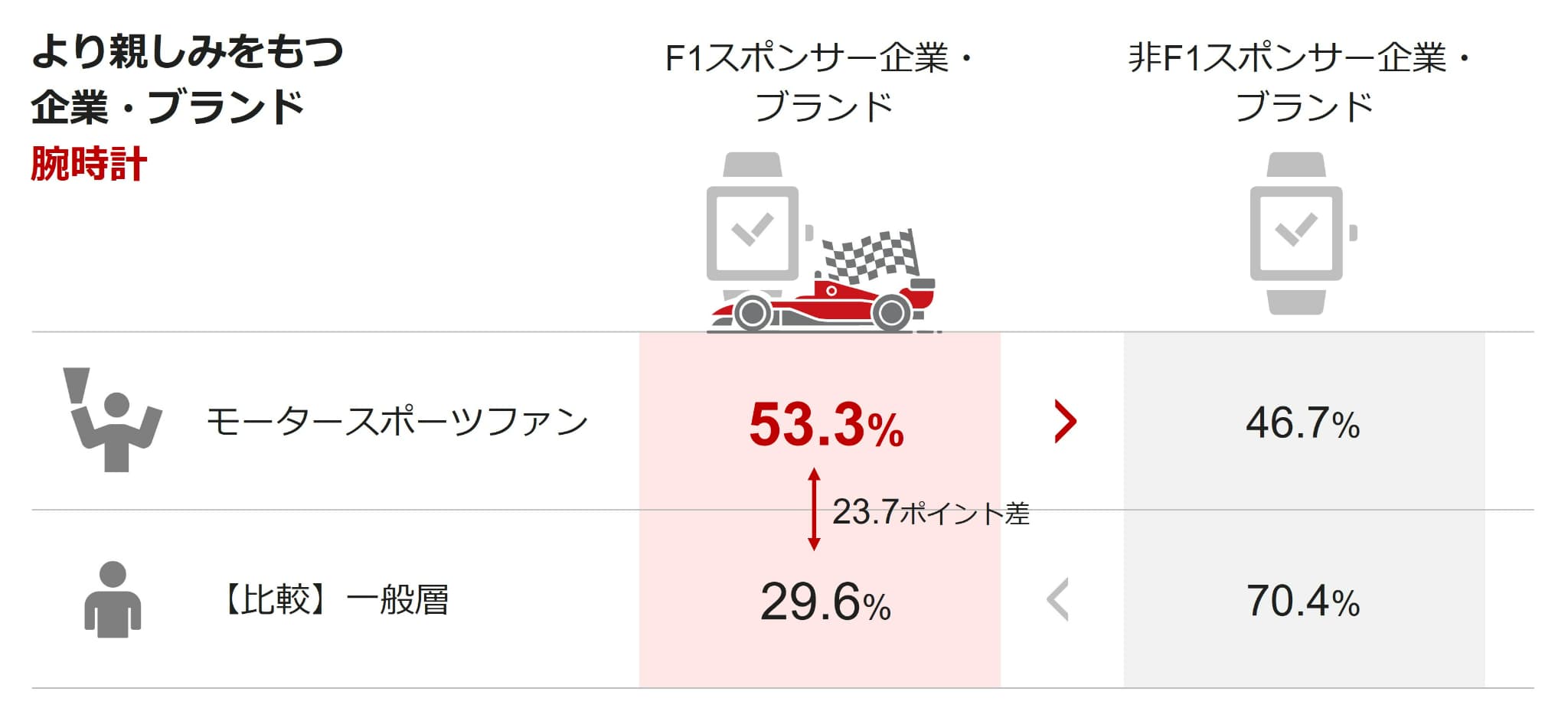

図表6

先ほどのビジネスソリューションと比較すると、個人が契約・購入する可能性の高い腕時計ブランドでも同じ質問をしてみました。こちらもビジネスソリューションと同様に、一般層の傾向を逆転しています。

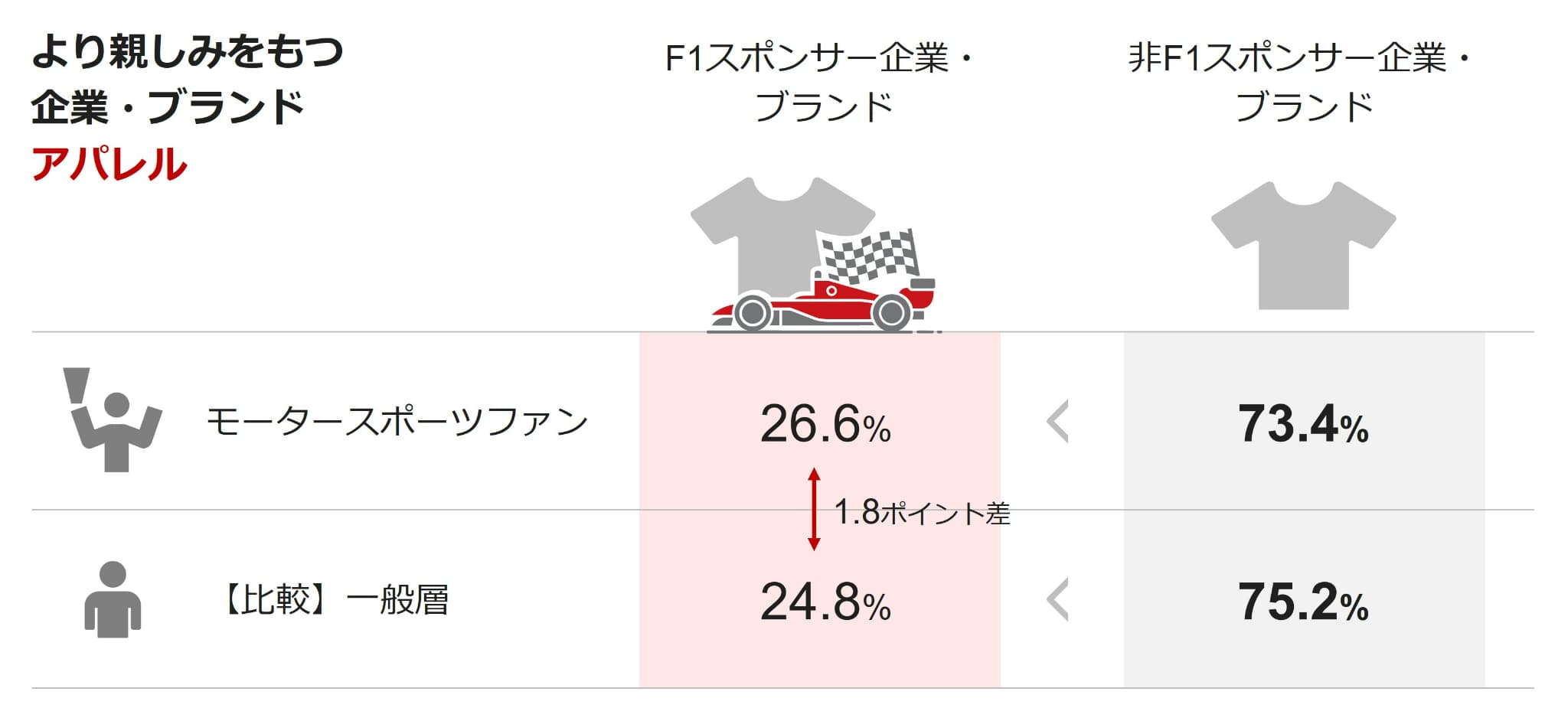

図表7

中心価格帯が1-3万円台のアパレルブランドについては、一般層とモータースポーツファンとで差が見られませんでした。「親しみ」という観点においてはF1への協賛効果が見られないと言えます。なおアルコールブランドについてもこのアパレルブランドと同様の傾向でした。

ここまで見た4ブランドの結果から、相対的に日常でよく接する企業・ブランドは「親しみ」という観点においてはF1への協賛効果が限定的と言えそうです。

この章では、実際にF1に協賛している企業名・ブランド名を用いて検証し、「親しみ」という観点において協賛の効果を可視化しました。我々が直接的に購入・契約する機会がほとんどないビジネスソリューションの企業・ブランドでも同様の傾向が見られたことは、購入・契約以外の例えば人材獲得のシーンでも協賛の効果を期待できるとも考えられます。

ここまではAIDMAやAISASといった購買ファネルの上部におけるモータースポーツへの協賛の効果を見てきました。この章ではこれからの消費の主役である30代以下のモータースポーツファンの特徴を見ていきます。

前述の通り、世界的に若年層のF1人気が高まっていると言われているものの、国内を対象としたモータースポーツ第1弾の記事(モータースポーツ人気復活の兆し?ファンの思いと実態を調査~モータースポーツファン調査第1弾)ではモータースポーツは野球やサッカーといった他のスポーツと比べて30代以下のファン人口が少ないことが明らかになりました。

こういった現状に各レース関係者も危機感を持っており、モータースポーツの裾野を拡げるために参戦メーカーやサーキット運営会社だけでなく、選手も積極的な取り組みを進めています。

>ドライバー大湯都史樹はなぜド派手な振る舞いをしているのか!? 最先端ファッション、SNS…背景にあったモータースポーツへの『危機感』

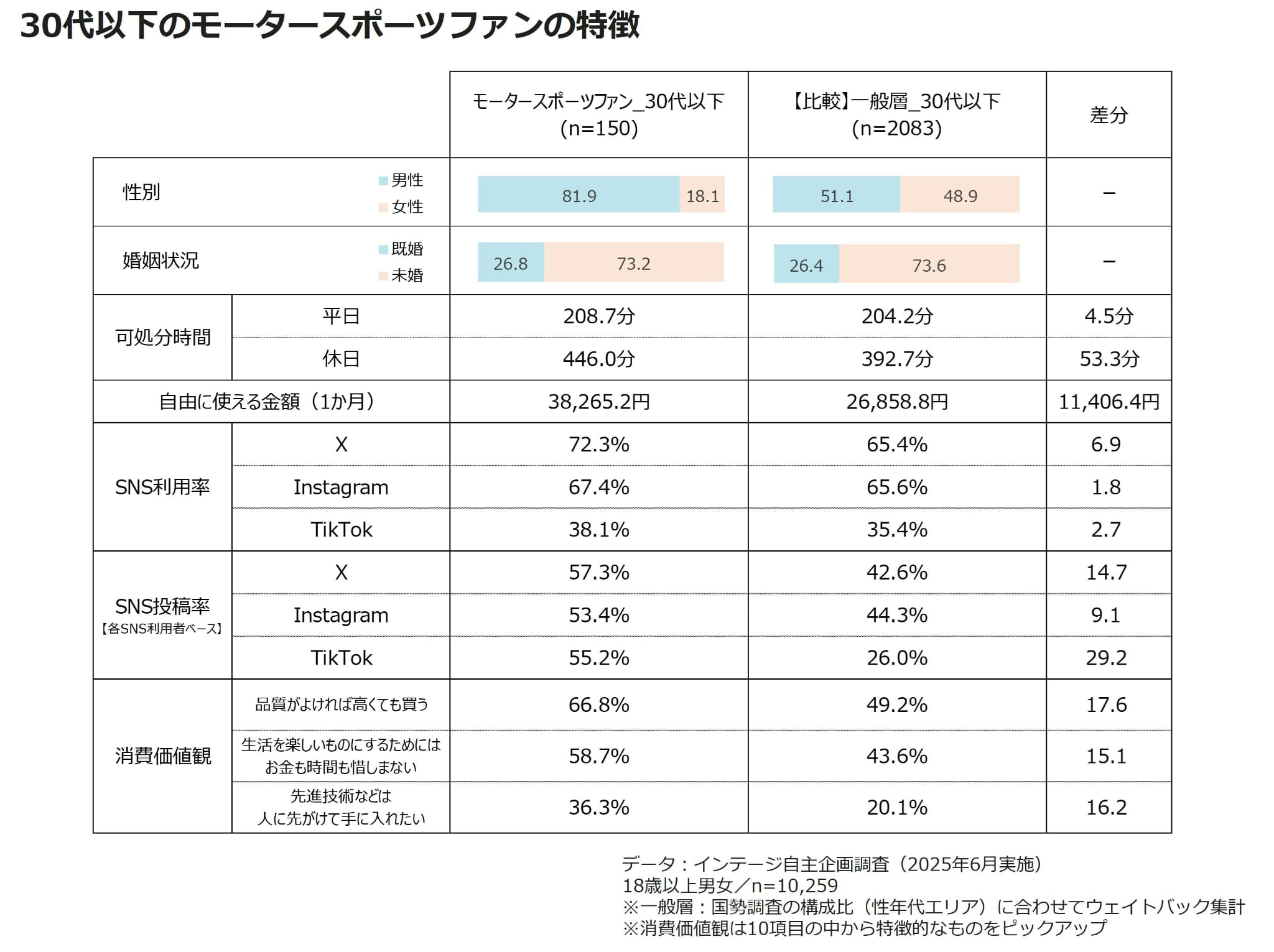

モータースポーツへの協賛を検討する企業にとって重要であり、だからこそレース関係者が新たにファンとして獲得していくべき若年層。既にモータースポーツのファンとなっている30代以下の特徴は以下の通りです。

図表8

30代以下のモータースポーツファンは一般層と比べて男性の比率が非常に高く、休日に趣味に使える時間は約1時間多く、ひと月あたりのお小遣いは1.1万円多いことが分かりました。また、X(旧Twitter)の利用率が高く、いずれのSNSも投稿率が高い様子が見受けられます。特徴的な消費価値観からは自らのこだわりを重視している様子がうかがえます。

今回の調査では、モータースポーツへの協賛が購買ファネルの上部に効果をもたらす可能性が示されました。また「親しみ」という観点において、個人が直接的に購入・契約する機会の少ない商材での効果が認められました。30代以下のモータースポーツファンから「応援したくなる」といった共感・親近感の感情や、「トレンドに敏感」という得難いイメージを獲得できていることは大きな発見でした。

モータースポーツファンの裾野の拡大には様々な企業の協賛やコラボが不可欠であり、協賛やコラボを検討する企業にとってはモータースポーツ市場の正確な把握が不可欠です。この記事と第1弾の記事が多くの方々に活用されることを願っています。

調査地域 :日本全国

対象者条件 :18-99歳男女

標本抽出方法 :弊社モニターより抽出

① 過去の自主企画調査よりモータースポーツファンを抽出

② 国勢調査の性年代エリアの構成比に合わせて抽出

標本サイズ :10,259s(①2,158s、②8,101s)

調査実施期間 :2025年6月23日~25日

モータースポーツファン調査第1弾 :

モータースポーツ人気復活の兆し?ファンの思いと実態を調査

モータースポーツファン調査第2弾:

F1ファンってどんな人?~現地観戦者の特徴と、現地に行かない人の理由とは?

モータースポーツファン調査第3弾:

モータースポーツがカーライフに与える影響とは? ~車とタイヤ選びに見る、モータースポーツとの接点

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら