2025年の夏も猛暑が予想される中、家庭の暑さ対策や費用はどうなっているのか。最新調査から見えてきた「今年の夏を乗り切るためのリアルな声」と家計の実態などをレポートします。

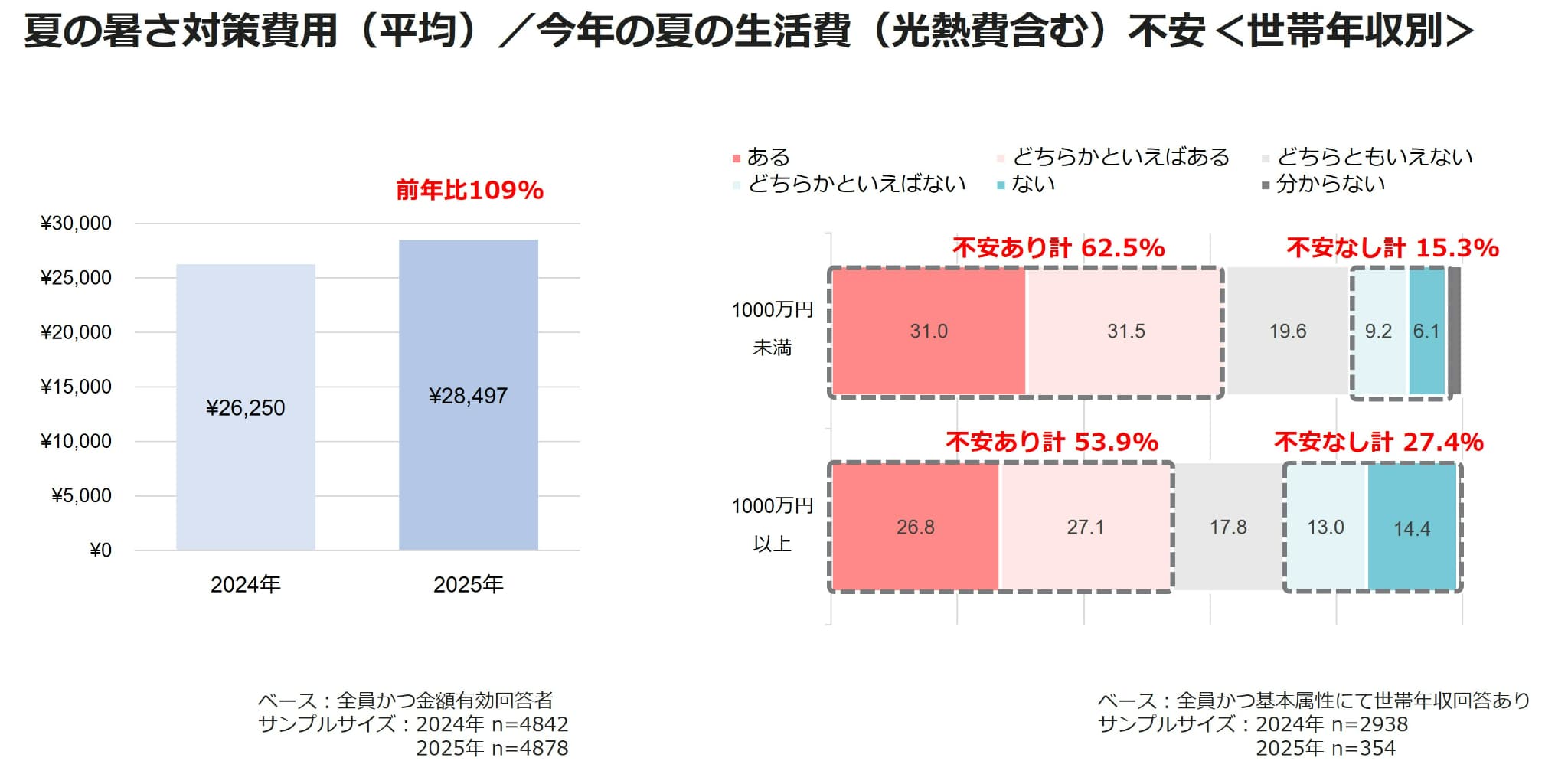

はじめに、夏の暑さ対策費用を見ていきます。2024年の記録的猛暑では、家庭の「暑さ対策」支出実績は平均26,250円でした。同様に2025年についても、昨年同様の猛暑と仮定した場合の平均支出予定額を確認すると、28,497円(前年比109%)と増加傾向です。電気代の高騰や、各種暑さ対策用品の値上げ、数年続いた猛暑を経験したことによる「備え」の意識の高まりなどが、支出増加の一因と見られます。

関連して「夏の生活費に対する不安」についても聴取しました。注目すべきは世帯年収による差で、年収1,000万円未満では不安を感じる人が多く、夏の支出に頭を悩ませている人が多いことが分かりました。一方、年収1,000万円以上では不安が比較的少なく、積極的な対策が可能な傾向が見られました(図表1)。

図表1

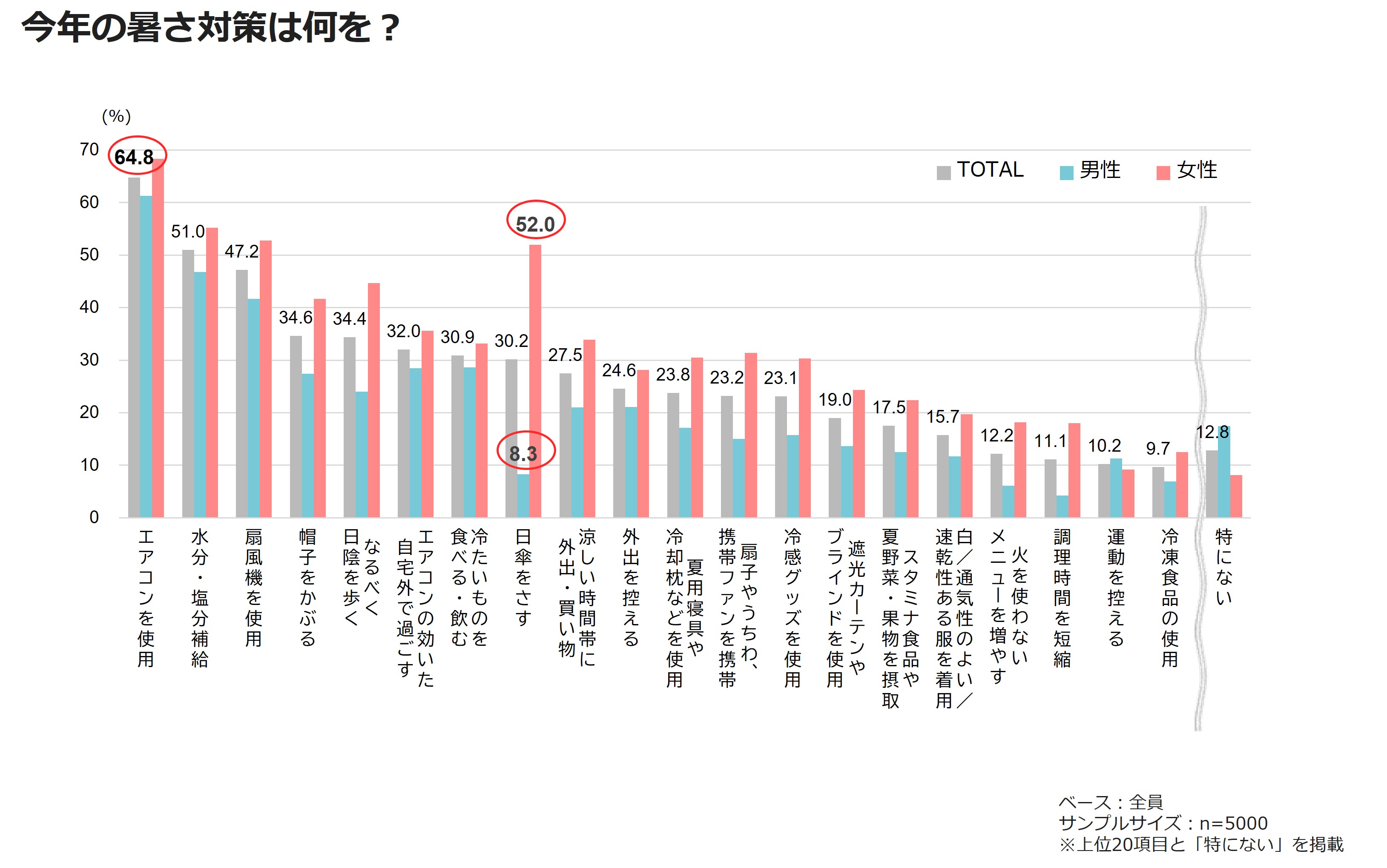

今年の暑さ対策として最も多く挙げられたのは「エアコン(冷房)を使用」(64.8%)(※以下、「エアコン(冷房)」は「エアコン」と表記)で、次いで「水分・塩分補給」(51.0%)、「扇風機を使用」(47.2%)、「冷感グッズを使用」(23.1%)など家電やアイテム活用に関する項目のほか、「涼しい時間帯に外出・買い物」(27.5%)、「火を使わないメニューを増やす」(12.2%)といった行動面での工夫も見られます。全体として、男性に比べて女性の方が対策率が高い傾向です。日傘については、女性は過半数、男性も約10%近くが暑さ対策として使用予定でした(図表2)。

図表2

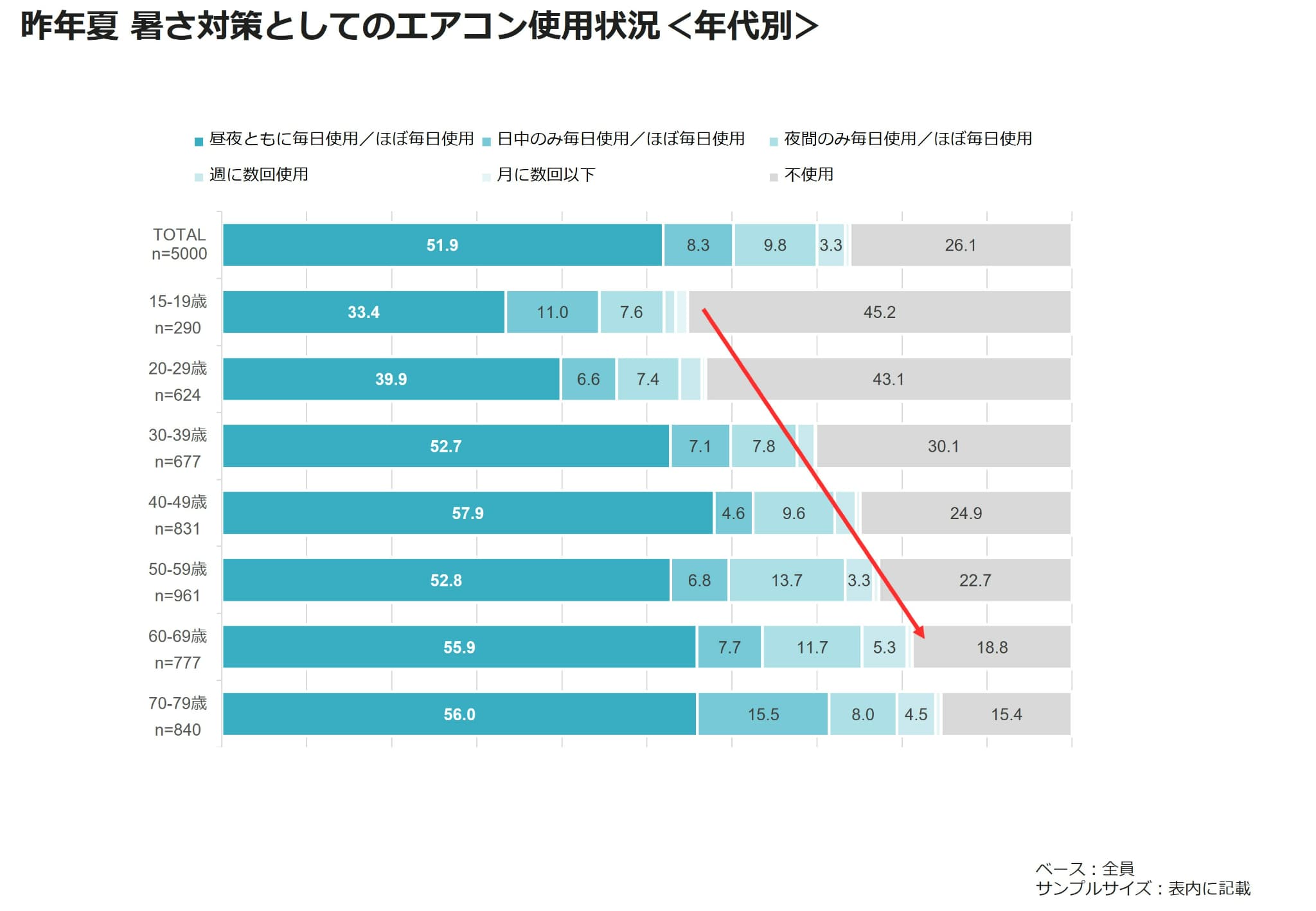

暑さ対策TOPのエアコン使用ですが、使用頻度には年代や世帯構成、居住環境による差が見られました。まず、図表3は昨年夏の年代別使用状況を表したものです。年代が上がるにつれ使用率は高くなっていました。メディアでの報道や、政府や医療機関の啓発活動により、高齢者のエアコン使用率が高まっている側面はあるかもしれません。

図表3

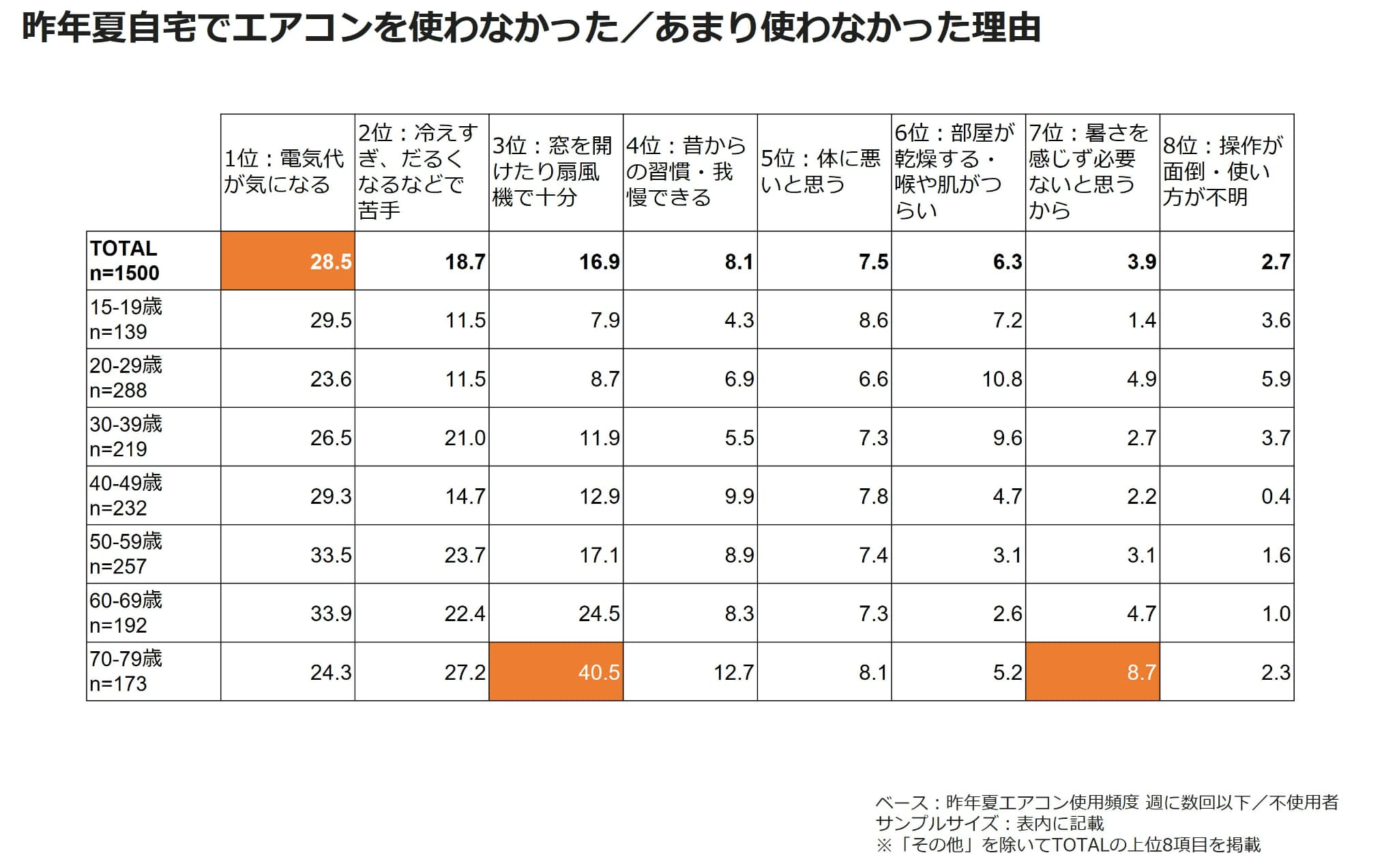

一方、図表4は昨年自宅でエアコンを使わなかったもしくは使用頻度が低い人に、その理由を確認した結果です。最も多かったのは「電気代が気になる」(28.5%)で、次いで「冷えすぎ、だるくなるなどで苦手」(18.7%)、「窓を開けたり扇風機で十分」(16.9%)などが挙げられました。エアコン使用率が相対的に高かった70代ですが、不使用者においては体調への影響を懸念する声や扇風機で十分・暑さを感じないといった意見が多く、エアコン利用に対する意識が年代で大きく異なることがうかがえました。

図表4

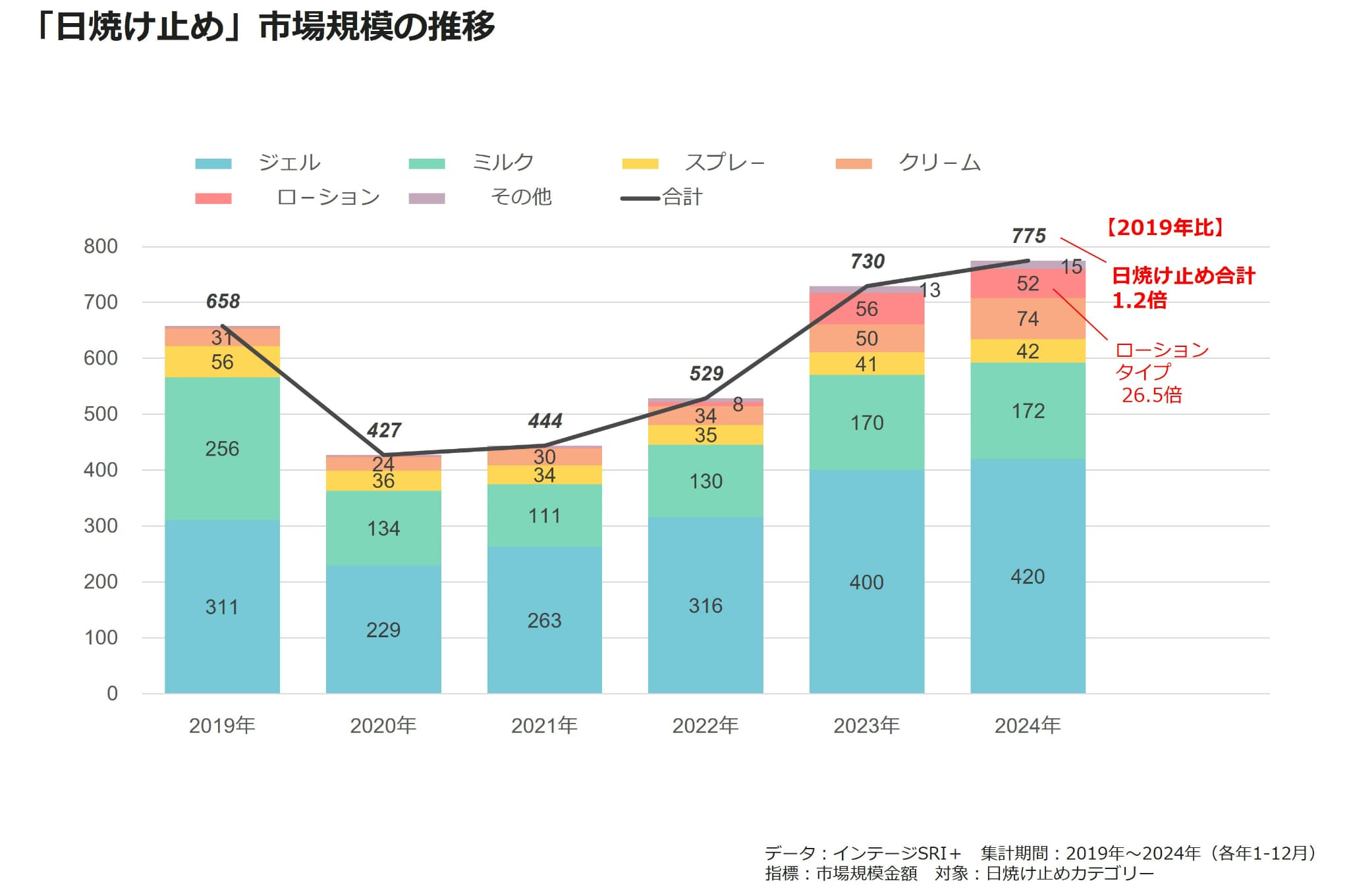

2024年の猛暑は、夏商材市場にも大きな影響を与えました。一例として、日焼け止め市場は前年比106.2%と4年連続のプラス成長。市場全体の成長率は2019年比で117.7%を記録しました。ローションタイプは、前年の爆発的な売れ行きが影響し、2024年には成長が鈍化しましたが、一方「クリームタイプ」は前年比235.5%と大幅な伸びを示しました。猛暑による紫外線対策ニーズの高まりが市場をけん引したと言えます(図表5)。

図表5

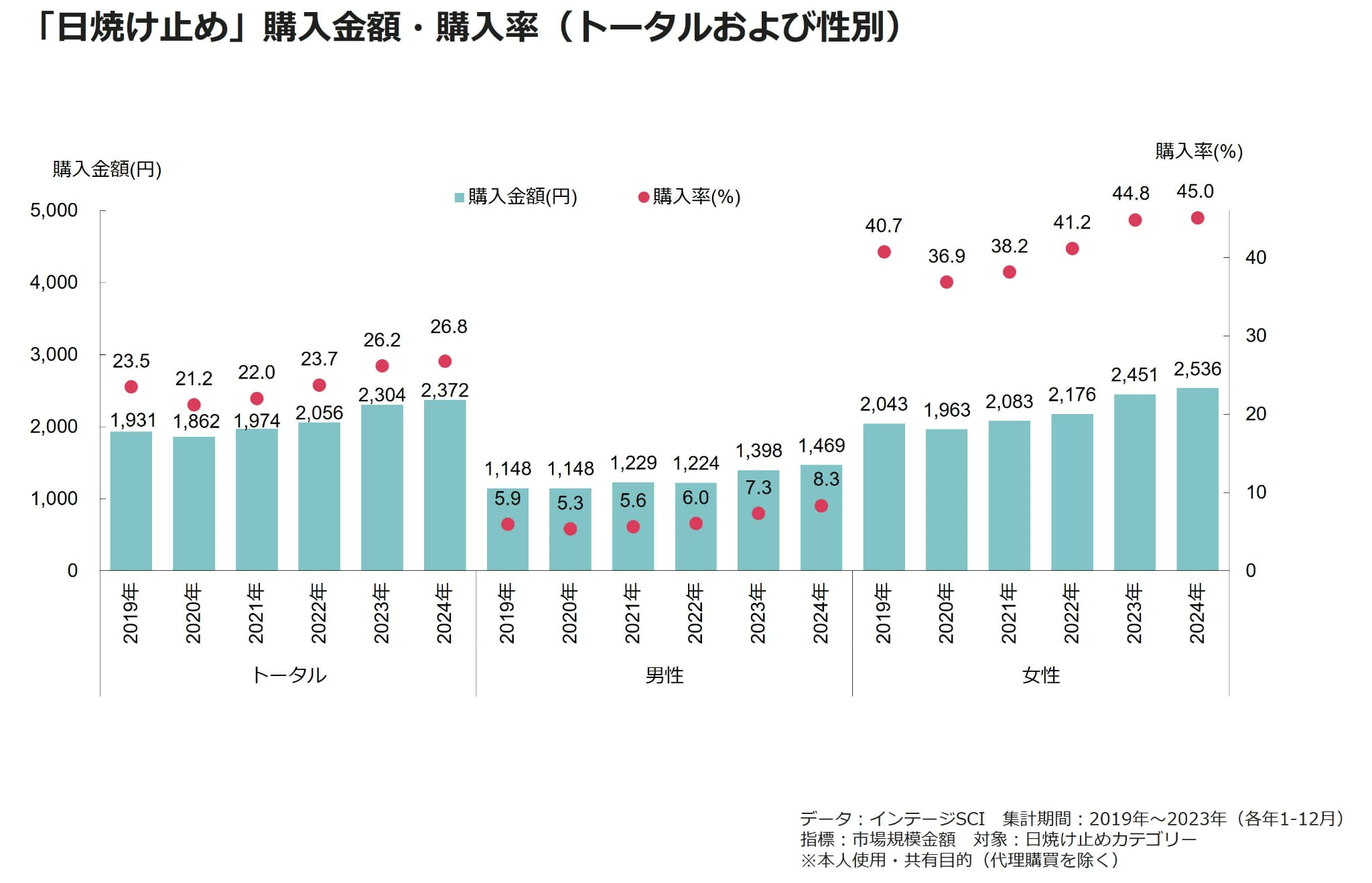

続いて、日焼け止めの購入状況を、年代別に経年で比較します(図表6)。購入金額は購入者1人当たりの購入金額を、購入率は購入した人の割合を示しています。

図表6

日焼け止めは購入金額・購入率が安定しており、特に女性の支持が高いことが分かります。男性の日焼け止め購入金額は2019年の1,148円から2024年には1,469円へと約1.3倍に増加、購入率も5.9%から8.3%へと上昇。

これらのデータは、猛暑における美容・健康意識が男女とも高まっていること、実際の購買行動に直結していることを示しています。2025年も猛暑が予想される中、夏商材市場がさらなる拡大となるかが注目されます。

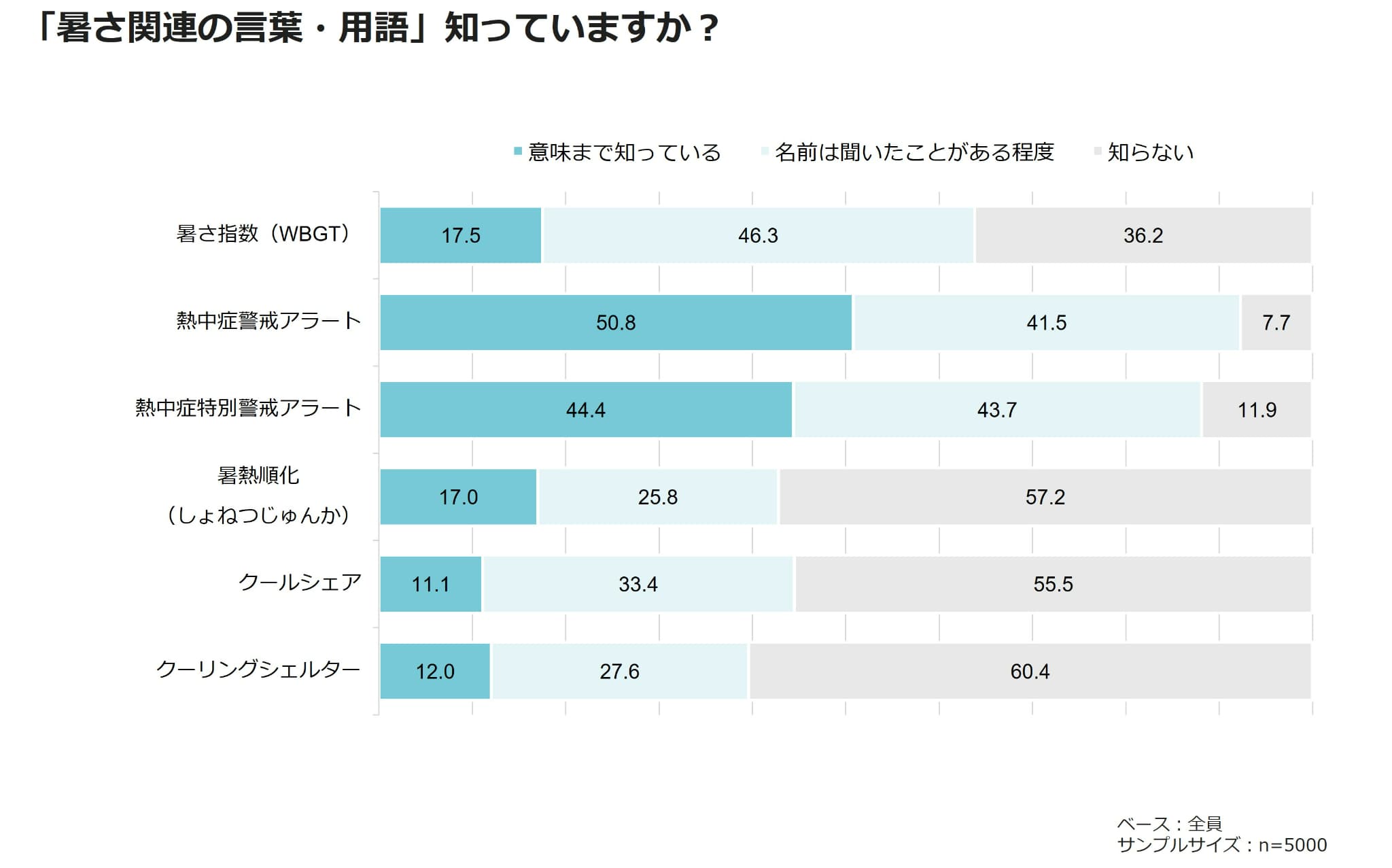

最後に、暑さに関する言葉・用語(キーワード)の認知状況を見てみましょう。「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」は認知度が相対的に高かったものの、他はすべて「意味まで知っている」人は2割に満たない結果でした。「暑さ指数(WBGT)」の意味を理解している人は17.5%、「暑熱順化」は17.0%、「クールシェア」は11.1%、「クーリングシェルター」は12.0%と、熱中症対策に関するキーワードの認知度は低水準にとどまっています。

これらのデータからは、生活者自身の暑さ対策行動が進む一方で、科学的・生理的な知識に基づく対策や各種情報の浸透が追いついていない現状が読み取れます(図表7)。

図表7

今年もすでに暑さとの戦いが始まっています。猛暑の年が続く中、暑さ対策への関心やUV対策など「美容」「健康」への意識は高まる一方で、電気代や生活費への不安も広がっています。2025年の夏は、快適さとコストの両立を意識した商品提案や販促施策が、生活者の選択を左右する鍵となりそうです。

<調査概要>

【インテージのネットリサーチによる自主調査データ】

調査地域:日本全国

対象者条件:15~79歳の男女

標本抽出方法:弊社「マイティモニター」より抽出しアンケート配信

標本サイズ:n=5000 ※国勢調査にもとづき性別・年代・地域を母集団構成に合わせて回収

調査実施時期: 2025年5月22日(木)~5月26日(月)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら