始めに

各業界市場担当が専門領域のデータを読み解く本連載。第1回では、冷却商品市場の動向から、生活者がどのように“涼”を求めたかを読み解きました。第2回となる今回は、視点を食品業界に移し、猛暑が食の選択にどのような影響を与えたのかを探っていきます。

※前回の記事はこちら:

猛暑で消費行動はどう変化した?インテージが読み解く2025年夏~冷却商品市場編~

ここ2~3年の夏はまさに猛暑で、特に今年の夏は過去最高の気温を観測するほど暑い夏であったことは、前回の記事でも触れました。雑貨市場においては、ダイレクトに暑さを緩和するアイテムの動向が見られていましたが、食品市場のデータの中でも生活者の夏に対する工夫が見受けられました。

それではさっそく、2025年の夏で伸びたカテゴリーを、全国約6,000店舗から収集している小売店販売データ「SRI+®」で、見ていきましょう。

特に気温が高い時期にあたる4月から9月のマーケットサイズを対象に、2021年同期間の合計を100としたときの推移を確認しました。その中から特に動きが大きかった食品カテゴリーの3品目をピックアップします。

まずは、氷菓・アイスから見ていきます。

分析に入る前に、氷菓・アイスの種類に関して簡単に説明します。「乳固形分」が少ないものは氷菓(シャーベットなど)とされ、「乳固形分」が一定以上含まれているものは、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスのいずれかに分類されます。また、後者3つは、乳脂肪分が高い順にアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスとなり、高くなるほどクリーミーさが増していくイメージとなります。

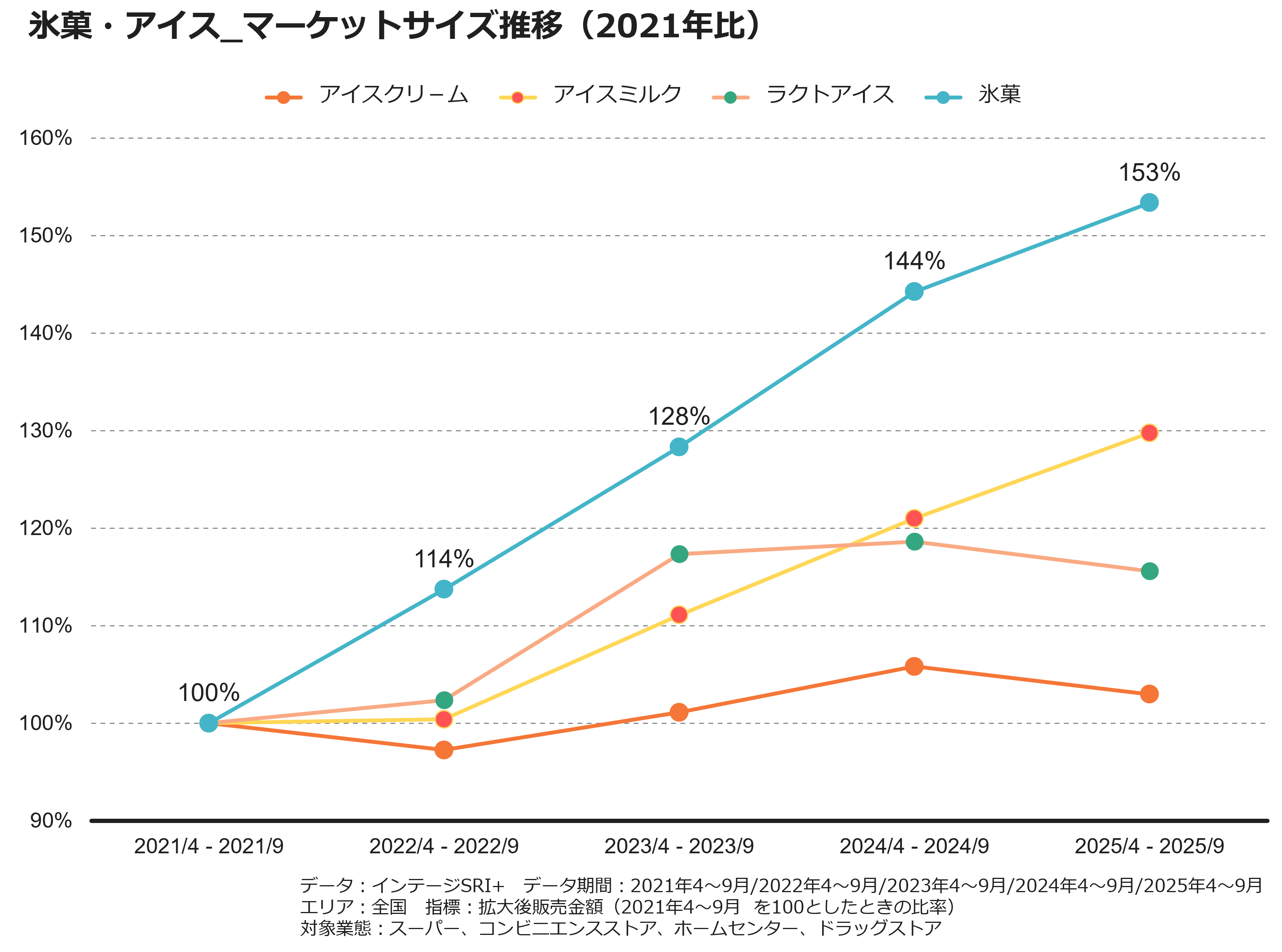

図表1は、「氷菓・アイス」の種類別に2021年4月から9月のマーケットサイズに対する各年同期間の水準値の推移を示しています。

氷菓とアイスミルクが2023年から2025年まで伸び続け、中でも氷菓は2025年に2021年の1.5倍と、最も大きく伸びていました。

図表1

いずれのカテゴリーも2021年と比較して伸びてはいるものの、特に2023年以降の伸びが顕著な点が注目すべきポイントです。2023年から2025年は、各年が記録的猛暑といわれるほどかなり暑かったことが背景に考えられます。氷菓とアイスミルクが2023年から2025年まで伸び続け、中でも氷菓は2025年4~9月で1.5倍と最も大きく伸びていました。

この要因としては、種類上の特徴が考えられます。

気温が高い中ですと、比較的冷たくてさっぱりしたものが好まれやすいと思われます。この点で氷菓がアイス類よりもマーケットサイズを大きく伸ばしたと推察されます。

次に、錠菓(タブレット)・清涼菓子です。

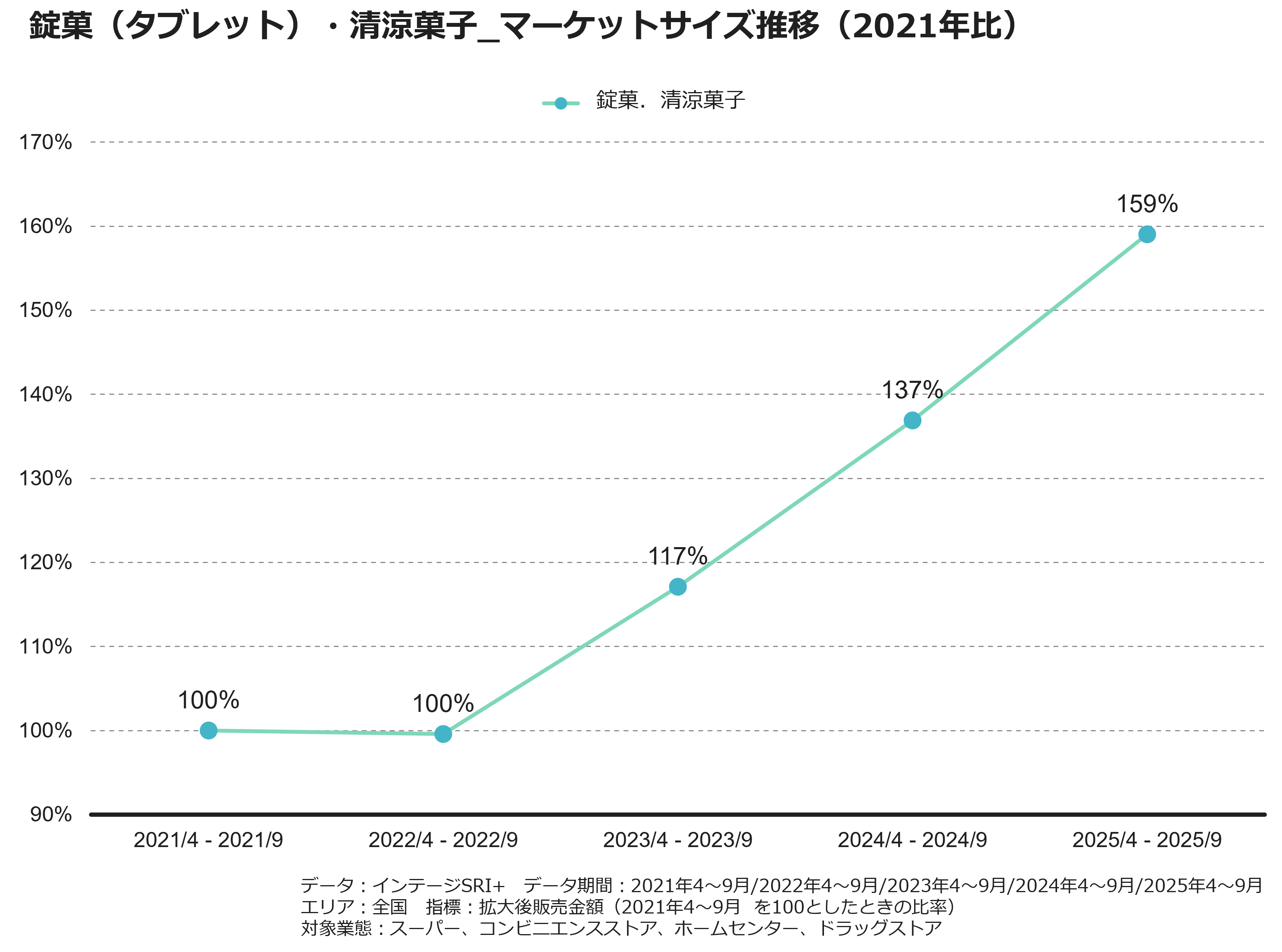

図表2は、SRI+より「錠菓・清涼菓子」に関して、2021年4月から9月のマーケットサイズを基準とした各年同期間での水準値の推移を示しています。錠菓・清涼菓子のマーケットサイズ水準値は、2023年から2025年にかけて右肩上がりとなっていました。錠菓・清涼菓子の中には塩分補給を訴求している商品が含まれているため、それがカテゴリーの市場拡大をけん引していると考えられます。

図表2

2023年から2025年の3年は、かなり暑い夏となっていました。そのため外出の際には熱中症の危険性が高まったことで、水分補給と塩分補給がこれまでより強く意識されていました。塩分補給を訴求している錠菓は、熱中症対策として手軽に塩分を補給できる商品であり、自分自身だけでなく、家族にも持たせるなど大きな需要があったのかもしれません。

ここからは、近年の価値観の変化と暑さがもたらした市場の変化を見ていきます。

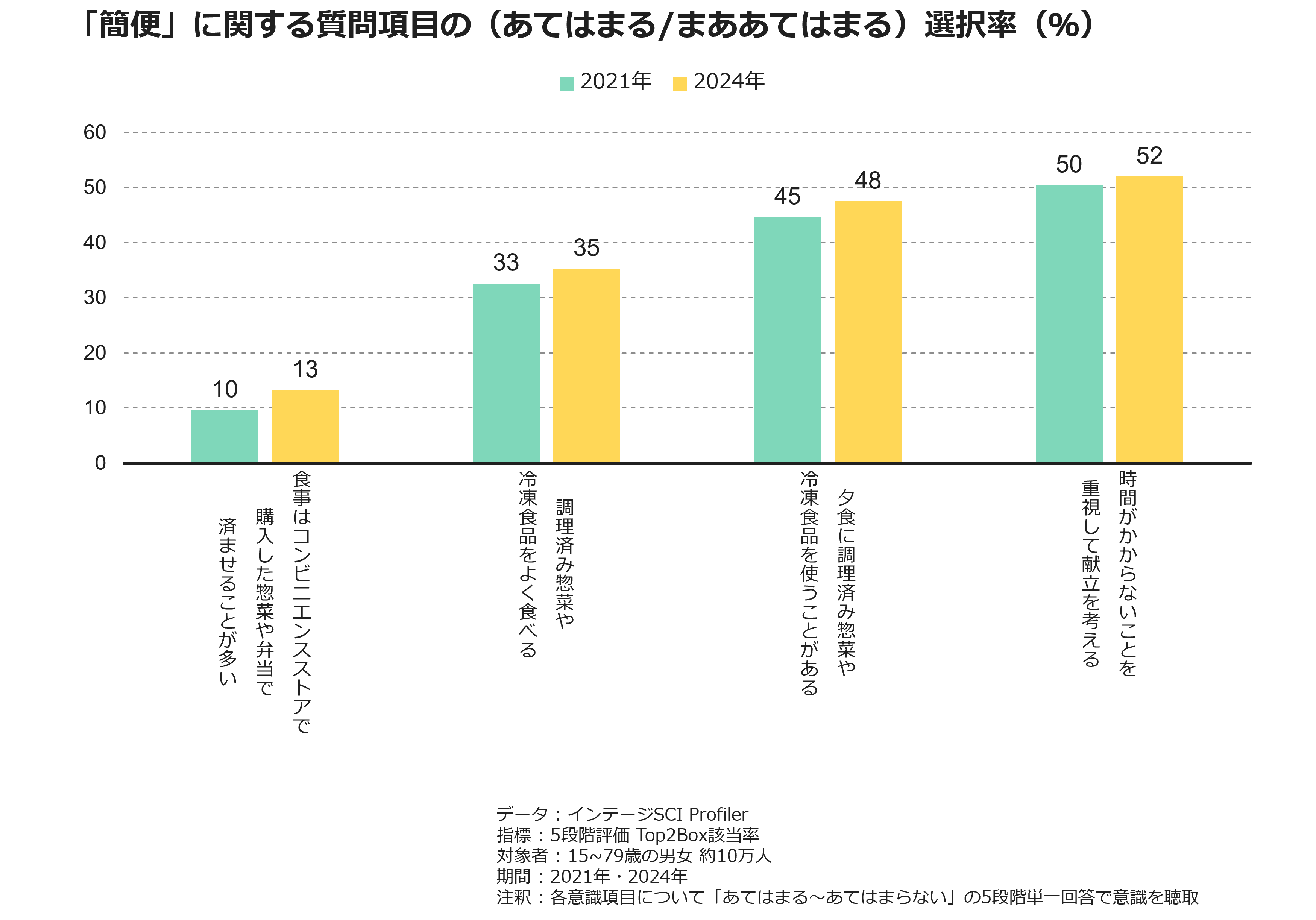

価値観の変化として、近年生活者価値観データベース『Profiler』で選択率が高まっている「簡便さ」に着目してみました。それでは、「簡便」に関する調査項目の選択率を見てみましょう。

図表3

生活において少しでも手間を省いたり、出来合いの商品を購入したりと調理や食事の際にも「簡便さ」の意識が高まっていて、食卓の選択にも一定影響を及ぼしていると考えられます。

では、そんな「暑さ」と「生活意識の変化」が交わる中で、どのようなカテゴリーが伸びているのでしょうか。

その一つとして、「麺類」が考えられるかと思います。

特に冷たく食べる用途の麺は、手軽さと栄養バランスの取りやすさを兼ね備え、夏の定番として存在感を高めています。

それでは、さっそく「冷たい麺」について動きを見ていきたいと思います。

今回取り上げるにあたって、「乾麺」からは、ひやむぎ、そうめん、手延べそうめんを、「生麺・ゆで麺」からは、冷し中華、冷麺、ひやむぎ、そうめん、手延べそうめんを取り上げています。

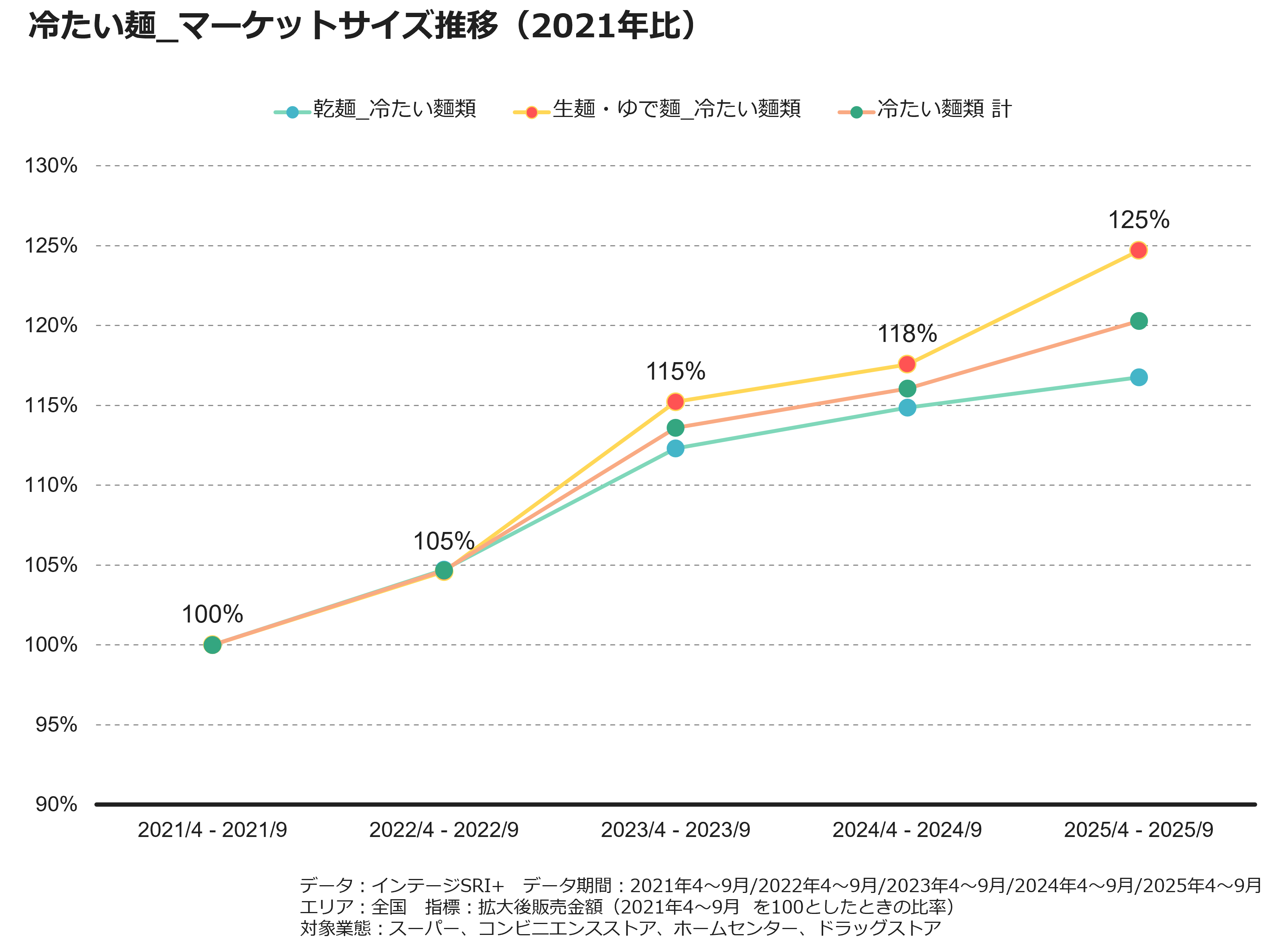

図表4は、先ほど述べたカテゴリーをひとくくりとして金額計を計算したものを元としています。こちらのグラフも、2021年4月から9月までの金額計を基準とした水準値を示しています。

図表4

冷たい麺が2023年から2025年にかけて、継続的に伸び続けていました。

分類別に見ると、生麺・ゆで麺が大きく伸びていました。乾麺と違う特徴として、賞味期限は長くないが、それに比べて調理の際のゆで時間は短いと考えられます。簡便を求める動きが影響を与えていることを踏まえると、手軽に食べられるという要素が、乾麺よりも生麺・ゆで麺の方が大きく伸びている要因かと推察できます。

冷たい麺市場が伸び続けている理由をもう少し見ていきたいと思います。冷たい麺市場の変化を実際の食卓から掘り下げてみましょう。

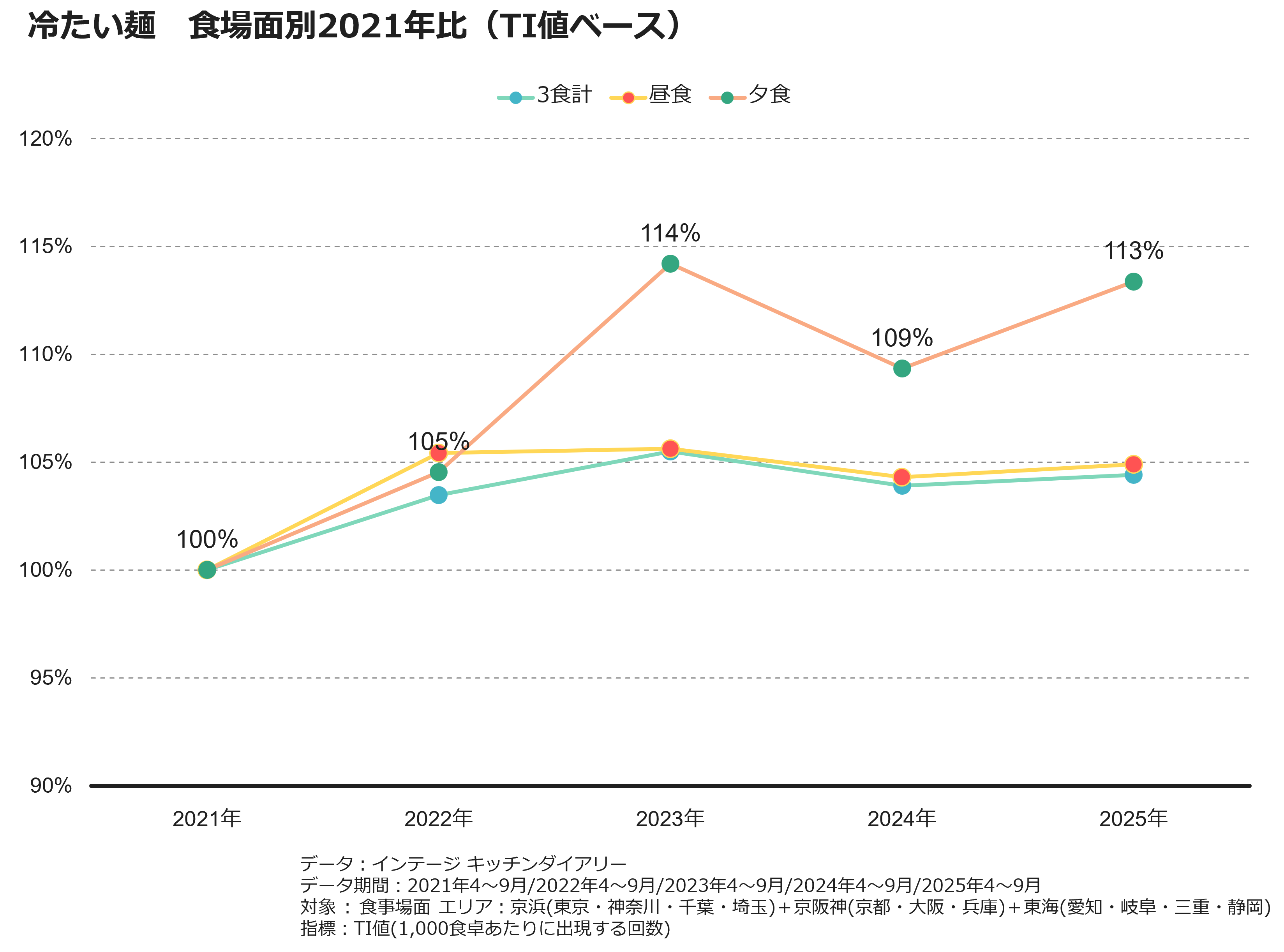

図表5は、キッチンダイアリー®(京浜・京阪神・東海の1,260世帯の食卓状況を継続的に捉えたデータ)から、冷たい麺のメニューをひとくくりにしてTI値(1,000食卓あたり出現回数)の推移を見たものです(2021年を基準とした水準値)。

図表5

その結果、「夕食」での冷たい麺が2023年以降上昇しています。一方、「昼食」でのシェアは横ばい傾向にあり、麺類の消費シーンが夕食へと広がっている様子がうかがえます。

では、なぜ夕食時に冷たい麺が伸びてきているのでしょうか。

夏の夕食というシーンで冷たい麺が伸びている背景の一つには熱帯夜となる日数が増えていることが考えられます。

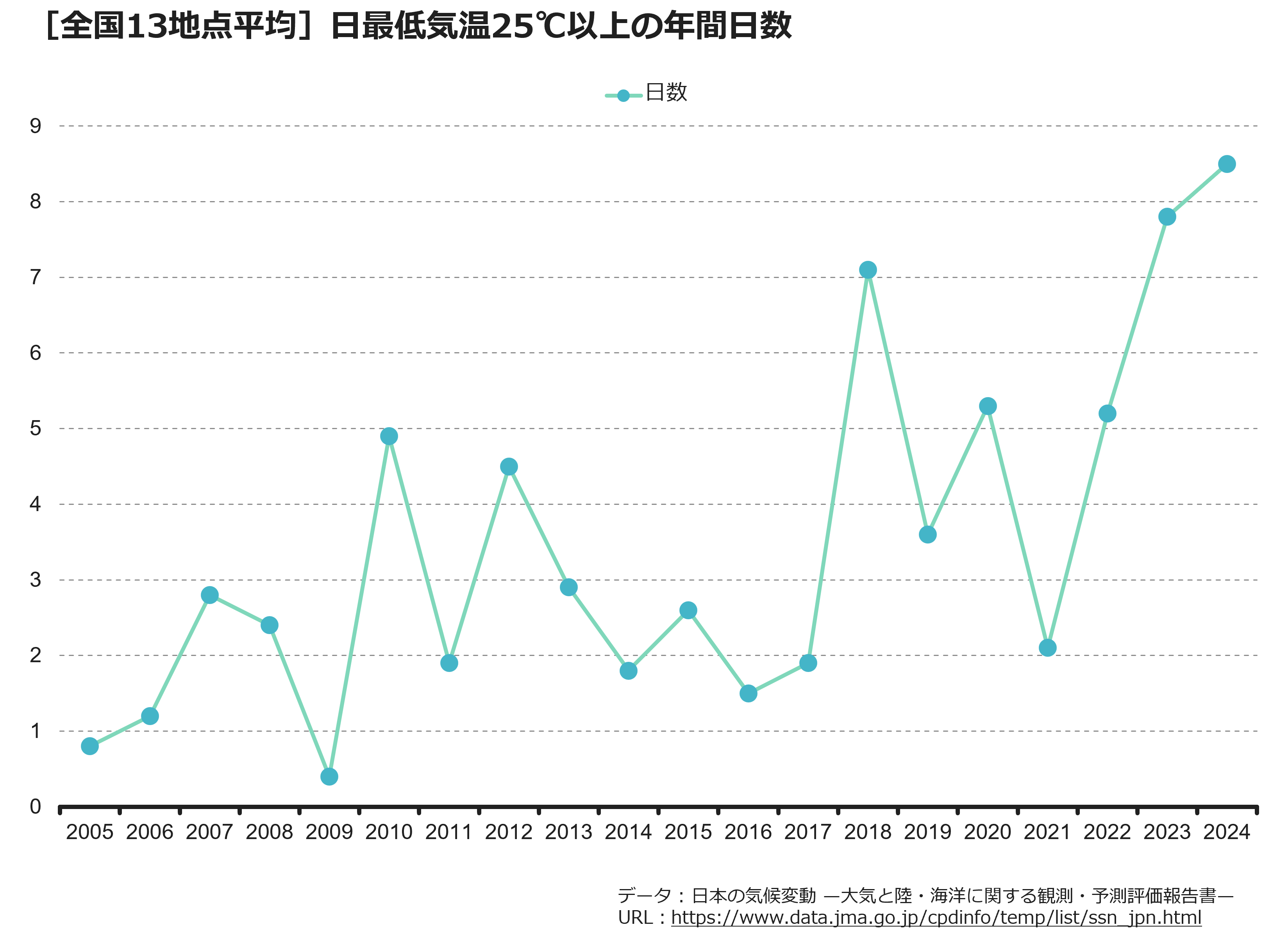

最後に、図表6は、気象庁のデータに基づき、全国13地点平均の最低気温25℃以上の年間日数の推移を示しています。全国的に「日最低気温25℃以上」の日数が年々増加していることがわかります。今後も熱帯夜は増加すると予測できます。

図表6

熱帯夜が増加すれは、夜でも過ごしにくくなると考えられます。キッチンで料理するために火を扱うのもこれまでより暑く感じたり、温かい料理を食べるのも暑い中においてのどを通りにくくなったりなど、調理中の暑さや食欲の低下を感じる機会が増えていくことでしょう。また、調理場にいる時間を短くしたいと思う人も多くいると考えられ、簡便に調理できるメニューが好まれやすいと考えられます。

そのような中で、冷たい麺は、手軽に調理でき、さっぱりとした味わいで夏の夜にも負担なく食べられる主食として評価されたことで、夜の食シーンで大きく伸びたのだと推察されます。

昨今の食品に関して、「なるべく手間を減らしたい」という、「簡便さ」の意識が広く浸透しています。冷たい麺は、このニーズを満たすことで、大きく需要を伸ばしたカテゴリーだといえるかもしれません。

また、ここ数年、SNSやレシピサイトなどで「冷やし麺アレンジ」の紹介が増えたり、電車内にあるデジタルサイネージなどで料理紹介の動画が放映されていたりしますが、そこでもさっぱりした麵料理が紹介されていました。私も暑い夏の電車内で、冷たい麺の料理紹介を目にし、夕飯で実際に作ったりもしました。「そうめんをパスタ風に」「冷麺にサラダを添えて」など、アレンジの自由度が高い点も、生活者の支持を集める要因の一つだと考えられます。これにより、かつては“夏の定番メニュー”にとどまっていた冷たい麺が、より多様な食卓シーンへ広がりを見せています。

猛暑に伸びた食品を見ると、生活者が少しでも涼を取ろうとしている姿が現れていました。

氷菓は冷たく、さっぱりしたいニーズで、錠菓・清涼菓子は熱中症対策における塩分補給手段としてのニーズで大きく伸びていたことが分かりました。冷たい麺の伸びからは、日中だけでなく夜も過ごしにくくなっていることと、高まっている簡便意識という要素により、マーケットサイズを大きく伸ばしたと推察できました。

これらが重なり合い、「冷たい麺」は今や単なる夏季限定商材ではなく、生活の中に定着した食の選択肢となりつつあります。暑さが長引くこれからの時代、食卓の季節感は、気温の上昇とともに静かに形を変え始めているのかもしれません。

ここまでご紹介したように、氷菓や錠菓・清涼菓子、冷たい麺などのカテゴリーでの伸びが、データにもはっきりと表れています。こうした動向からさまざまな示唆や推察ができるのは、SRI+やキッチンダイアリーを含む、インテージが保有するパネルデータの大きな価値の一つです。

夏の特徴だけでなく、冬や年末のイベント関連の食品の動きや、その時伸びているカテゴリーなども長期のトレンドで見ることができます。

インテージの持つ多様なパネルデータは生活者のあらゆるシーンに連動しているため、生活者の視点を体現することができ、これがインテージデータの強みです。

次回の記事は、生活者の健康や悩みにもつながりやすい「化粧品・医薬品業界」の消費・購買ログデータを分析していきます。ぜひ次回もご覧ください。

今回の分析は、以下のデータを用いて行いました。

【SRI+®(全国小売店パネル調査)】

国内小売店パネルNo.1※1 のサンプル設計数とチェーンカバレッジを誇る、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター・ディスカウントストア、ドラッグストア、専門店など全国約6,000店舗より継続的に、日々の販売情報を収集している小売店販売データです。

※ SRI+では、統計的な処理を行っており、調査モニター店舗を特定できる情報は一切公開しておりません

※1 2025年6月現在

【SCI®(全国消費者パネル調査)】

全国15歳~79歳の男女70,000人の消費者から継続的に収集している日々の買い物データです。食品、飲料、日用雑貨品、化粧品、医薬品、タバコなど、バーコードが付与された商品について、「誰が・いつ・どこで・何を・いくつ・いくらで、購入したのか」という消費者の購買状況を知ることができます。

※SCIでは、統計的な処理を行っており、調査モニター個人を特定できる情報は一切公開しておりません

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら