アンケート調査を設計する際には、何をどのような回答形式で聞くかを決める必要があります。この時、目的に応じて適切な回答形式を設定することが重要です。

「自由回答形式」は、その名の通り、調査対象者が自由に回答を記入する設問形式で、回答内容と表現を対象者にゆだねることが特徴です。

あらかじめ用意された選択肢にはない情報やニュアンスの違いなどを把握できるため、生活者の声を拾う上で活用したい設問形式です。ただし、自由度が高いため、より良い回答を得るには工夫が必要です。

知るギャラリーでは前後編にわたり、「自由回答形式」の設問(以下、自由回答設問)をより効果的に調査に組み込むためのヒントと、よりよい回答を得るためのポイントをご紹介します。この前編では、自由回答設問の基本的な役割や特長、留意点を解説します。

まず、自由回答設問の主な役割や活用場面について見ていきます。

自由回答設問は、対象者が自由に回答を記入できるため、適切な質問方法を用いることで、選択肢から選ぶ設問(以下、選択式設問と記載)よりも「より正確なニュアンス、本音に近い意見」「記憶や感情に深く刻まれた内容」「調査作成者が予期せぬ意見・アイデア」を得やすくなります。

これらの特長から、自由回答設問は主に以下のような場面で活用できます。

1. 理由や評価の背景にある気持ちの理解

2. 生活者の実態把握

3. 印象や感想の把握

4. 新たなアイデアの収集

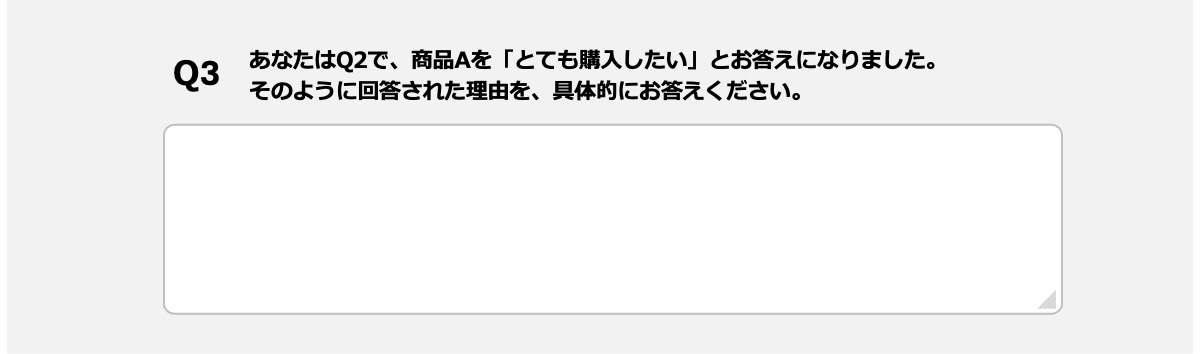

自由回答設問は、対象者の回答理由や評価の背景にある気持ちを深掘りするために使われます。

例えば、ある商品の購入意向を5段階評価で聴取した後、なぜそのような評価をしたのかを自由回答で尋ねます。得られた自由回答データを分析することで、前問の評価に至った対象者の思考や気持ちの理解に役立てることができます。

<質問例>

・この商品を「買った/買わなかった」理由をお答えください。

・この商品を「買いたい/買いたくない」理由をお答えください。

・この商品について「満足している/満足していない」理由をお答えください。

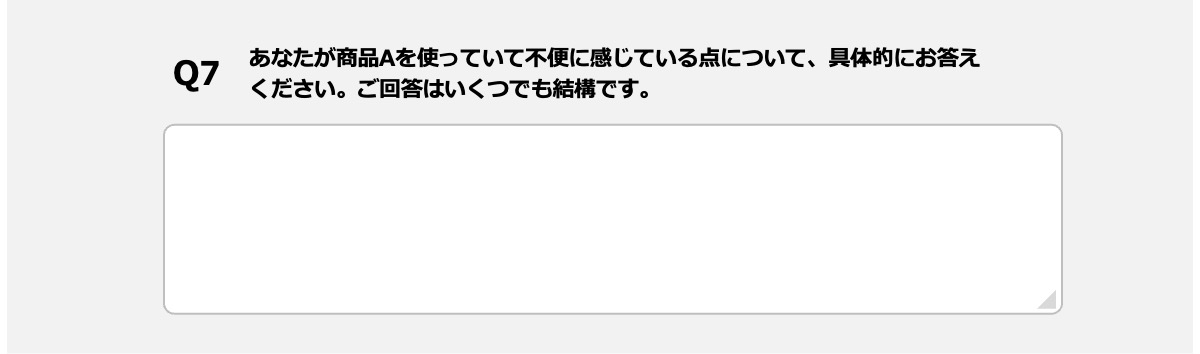

商品の使用方法や使用場面、感想など、生活者の実際の経験の理解にも、自由回答設問は活用できます。選択肢形式の設問も有効ですが、自由回答設問では、調査作成者が予期していない利用方法や場面、不満などを発見できる可能性があります。

特に、調査の仮説が立てにくい場合は、定性調査で直接参加者に尋ねる方法もありますが、より簡易なアプローチとして、予備調査を自由回答設問で行って実態を把握し、そこで得た回答を参考にして本調査で使用する選択肢の内容や数を決定する方法もあります。

<質問例>

・この商品を、どのような状況で使いますか。

・普段どのようなタイミングで、〇〇にアクセスしますか。

・この商品を使っていて不便に感じている点を具体的にお答えください。

自由回答設問は、画像や動画などの提示物を見て深く印象に残った内容を知りたいときや、提示物に対する純粋な印象・イメージを聞きたい場合に有効です。選択肢による補助がないため、対象者が特に記憶に残ったポイントや、印象深い部分などを書いてくれる可能性があります。

例えば、商品デザインのイメージや、以下のようにCM動画を見た直後にその動画で特に印象に残った点を確認するといった使い方ができます。

<質問例>

・この広告動画を見て、印象に残った内容をお答えください。

・先ほど見た広告動画で、覚えている内容をお答えください。

・商品パッケージを見て、どのような印象をもったかお答えください。

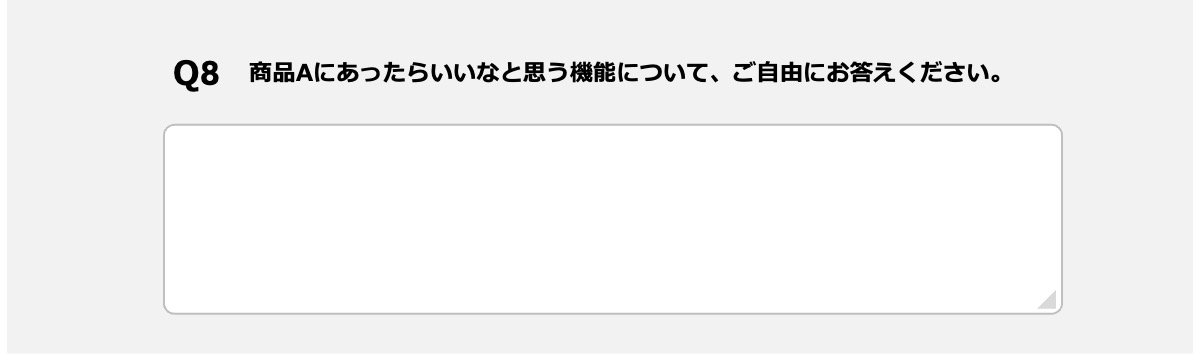

商品やサービスの新機能や改善に関するアイデアを幅広く収集する際にも有効です。

ただし、回答者はその分野の専門家ではない場合が多いため、どのような対象者に、どのように尋ねるか、そして得られた回答をどのように活用するかといった事前の設計には、他の用途以上に注意が必要です。

<質問例>

・このサービスに、どのようなオプションがあればもっと頻繁に使いたくなりますか。

・商品パッケージを見て、改善したほうが良いところがあればお答えください。

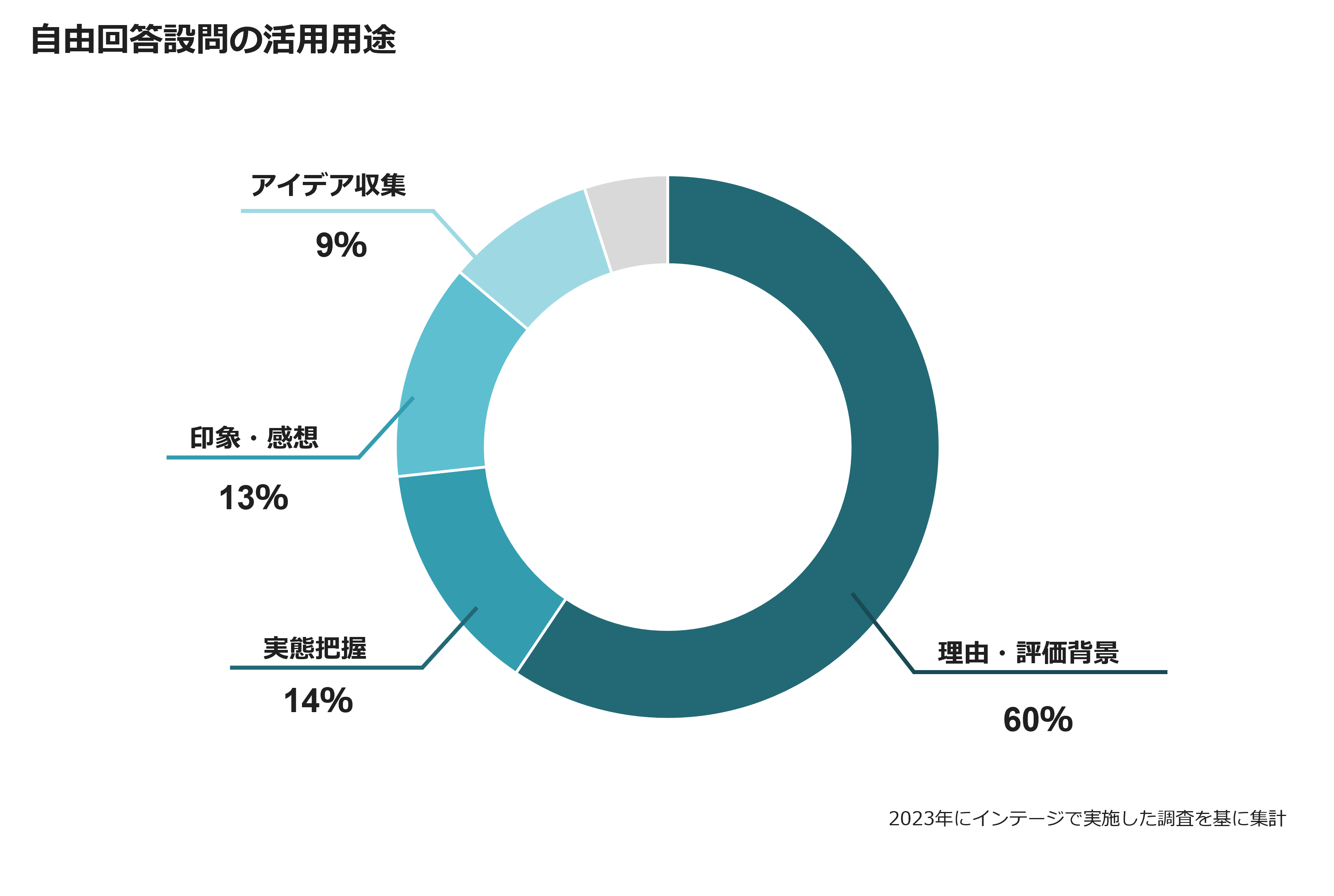

当社が2023年に実施した調査で使用された自由回答設問(1,000件)の活用方法を分析したところ、以下のグラフのような結果が得られました。特に、前の設問の評価理由を尋ねる目的での活用が多いことが分かります。

ここまでは、自由回答設問の活用場面をご紹介してきました。自由回答設問は、選択式設問では得られない情報が得られるという大きなメリットがあります。一方で、質問の仕方によっては有効なデータが得られないこともあるため、注意が必要です。

ここでは、あらためて自由回答設問の特長を整理しつつ、活用上の留意点をお伝えします。

このように、自由回答設問は、回答を考え、自分の言葉で時間をかけて記入する手間があるため、調査対象者は回答負担が大きいと感じることがあります。また、設問文が曖昧な場合、どのように回答すればよいか分かりづらいという課題もあります。その結果、途中で回答をやめたり、適当な回答をしてしまうことがあります。さらに、質問の意図と異なる内容の回答が集まる可能性もあるため、調査作成者にとって望ましくない状況が生じることがあります。

自由回答設問の長所を最大限に引き出すには、調査作成者自身がこれらの課題を認識し、設問作成時に工夫を凝らす必要があります。具体的な工夫の例については、後編の記事で詳しく解説します。

自由回答設問は、生活者の深い理解を助けるアンケート調査の有効な手段です。様々な場面で活用できますが、「自由」だからといってどのような聞き方をしてもよいわけではありません。マーケティングに活用できる有用な情報を得るためには、対象者の回答負担への配慮や、聞き方の工夫など、調査作成者のスキルが求められる設問形式であるといえます。

後編では、できるだけ有用な回答を得るために、調査作成者が実施できる設問作成上の工夫やポイントについて、ご紹介します 。

参考文献

鈴木 淳子(2016)「質問紙デザインの技法[第2版]」、ナカニシヤ出版 p207-213

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら