健康に関するステークホルダーが拡大する中で、24年度から「ケア」をテーマに、インテージ 生活者研究センターが中心になって部署およびグループ横断で取り組んでいる「産学連携生活者研究プロジェクト」の一環として活動してまいりました。その結果をもとに計2回にわたってケアの実態を探索していきます。第2回は「親子ワークショップ」を振り返ります。

① セルフケアの続く習慣の起点は「家族」にあった

② セルフケアはココロとカラダの両面で考える

③ 若者の原動力は理想よりも不安回避

これは、2024年10月20、27日にで実施された「親子ワークショップ」で見えたメッセージです。大学2~4年生とその親24名が2日間にわたり、「健康を保つために続けてきた行動」を可視化したところ、習慣のルーツ、ココロとカラダへの効果、親子の視点差の3つの発見がありました。以下では、ワークショップ当日の流れと発見のプロセスをご紹介します。

【ワークショップ当日の流れ】

・事前課題

参加者各々が「健康を保つために続けてきた行動」をワークシートで棚卸し。親は追加で「誰のための行動か」を記入。

・親子ワークショップ

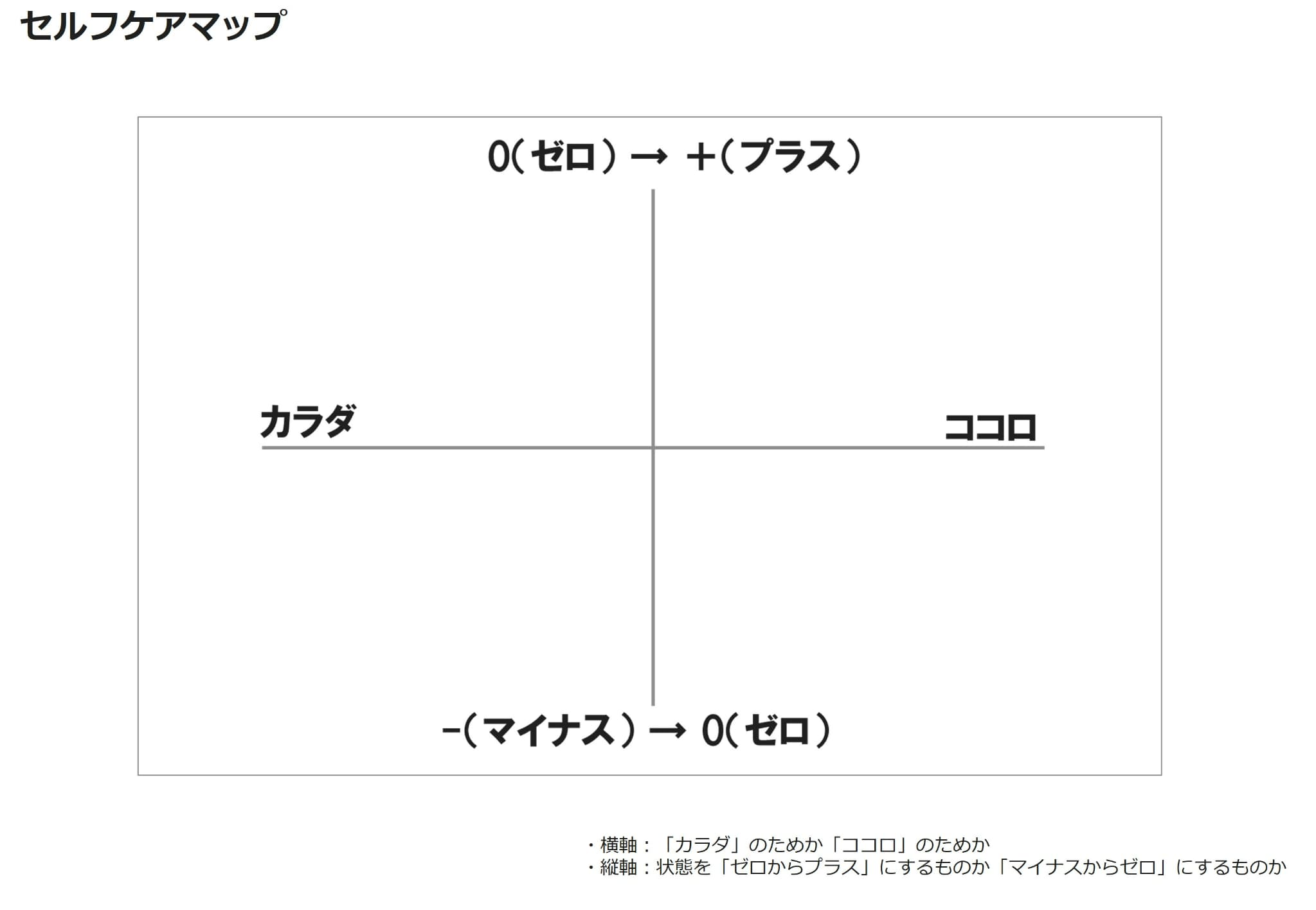

ワーク1:事前課題をもとに「セルフケアマップ」を親子で作成(図表1)。

横軸にココロ⇔カラダ、縦軸にマイナス⇔ゼロ⇔プラスの4象限を取り、付箋で行動をマッピング。

ワーク2:学生(子)グループ、親グループ別のディスカッション

図表1

【セルフケアマップで可視化された親と子の気持ち】

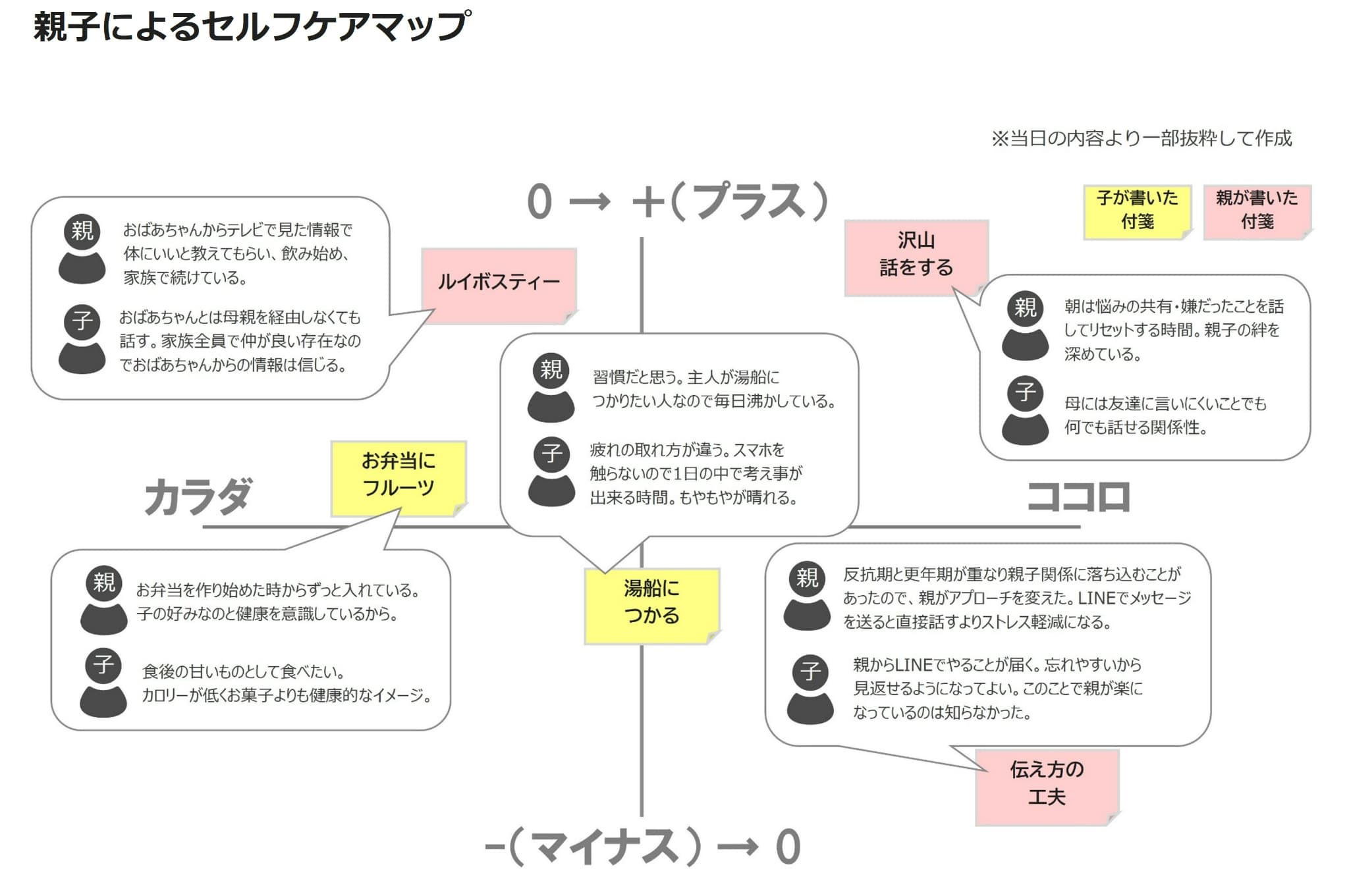

印象的だったのは、同じ行動でも親子で意味づけが異なる点が多かったことです。例えば、「湯舟につかる」という行動。親は「疲労回復(カラダ)」と位置づけ、子どもは「スマホから離れて頭を整理(ココロ)」といったように、家庭内で同じ健康行動をしていても目的意識はズレているという点です。親子で話し合いながらマッピングをすることで、それぞれの気持ちやなぜその行動が実施されているのかの意図を知ることができたことも「親の心子知らず」「子の心親知らず」で新鮮だったようです(図表2)。

図表2

【学生(子)グループ、親グループ別のディスカッションで深まった視点】

ワーク2では、学生(子)グループと親グループに分かれてディスカッションを実施しました。

学生(子)グループは、「今も続けているセルフケアとその理由は?」をテーマにディスカッションをしました。今も続いている行動は家族の影響を受けている様子が窺えました。セルフケアが習慣化されるには、自分の嗜好に合っていることも条件になっているようです。

親グループは、「子どものための行動のこだわりは?」をテーマにディスカッションをしました。カラダの健康を守るのは親の役目と捉えており、そのために栄養バランスの取れた食事を作る、運動をさせるなど、子どものために様々なことを行っていました。カラダに気を遣うだけでなく、ココロ面での配慮も見られました。例えば、頭ごなしに禁止せず「あなたが決めたことだよ」と促す声掛けや、落ち込んだ時に「好きなもの」を差し出してサポートをするなどカラダとココロのダブルケアのこだわりが見られました。

写真1

本ワークショップでは2つの仮説を設定していました。それぞれについて、ワークショップの結果を踏まえて考察します。

家庭で根付いた行動がそのまま大学生活でも続く例が多数見られました。親の直接的なコントロールは減っても、価値観として間接的に影響が残ることが確認されました。

セルフケアは家族発の情報と体験が入口になりやすく、共同行動→効果実感→価値観内面化を経て、習慣化することがわかりました。さらに「続くセルフケア」の要因としては、信頼できる情報源、効果実感、継続しやすい環境があることが浮き彫りになりました。

マップ上には、「カラダ」のためと「ココロ」のための両面性がある行動が散見されました。リフレッシュ目的だけでなく、精神的負荷を下げる「デトックス」としてのセルフケアも顕在化しました。

このようにココロとカラダは分けられないもの、行動の動機や効果は複合的であると言えます。

特に仮説2については、第1回目のイマドキの「ケア行動」の実態に迫る~健康の広がりを目指して~においても同じような結果が得られています。定量調査結果で実施しているケア行動ランキング1位の「睡眠時間を確保する」の目的は「身体疲労の回復」が最も高く、次いで「体調の管理」「精神疲労の回復」と続いていました。睡眠目的の特徴としては、身体・精神の両面での目的で実施されているとありました。定量調査と重ねると、セルフケア行動は「カラダ目的ではじまり、ココロ効果で定着」していくのではないかと考えます。

例えば、ワークショップの中で出た、「おばあちゃんから体にいいと教えてもらい、ルイボスティを飲み始めて家族で続けているという行動(図表2)」にしても「体にいい」が「家族みんなの習慣」という心のつながりや満足感に転換しているように感じます。カラダからココロへの論理のすり替えこそがセルフケア行動が定着するポイントではないかと考えます。すなわち、ココロへの効果を自覚する気づきスイッチがどこにあるのかを探った上で意図的にスイッチをデザインすることはセルフケアを提案する上で必要かもしれません。

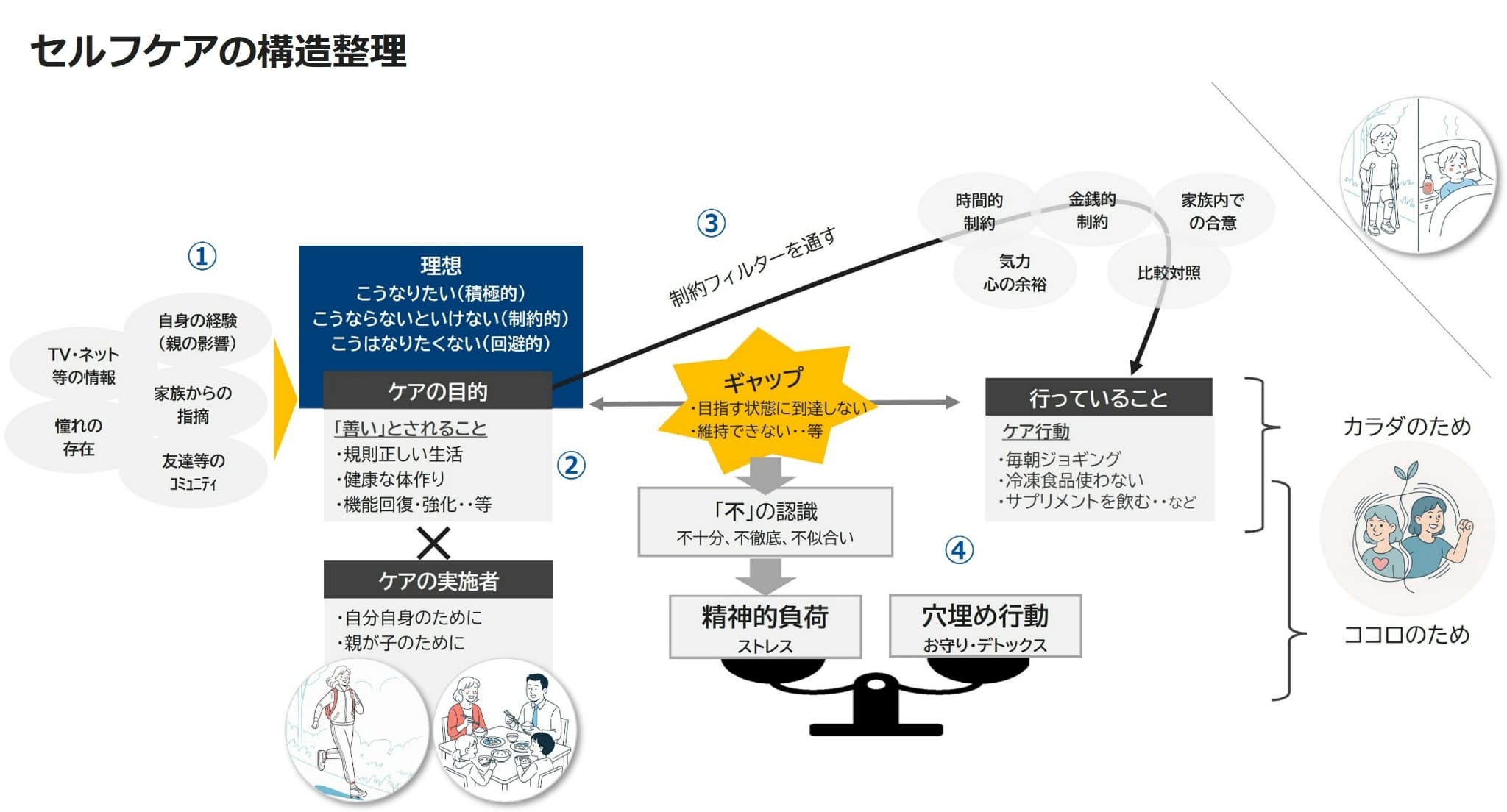

親子ワークショップを終えて、「セルフケア構造図」を作成しました(図表3)。

セルフケアが実際の行動に落とし込まれるまでのプロセスは、大きく次の4段階に整理できます。

①インプット:TV・ネットなどの情報、憧れの存在、家族、友達などのコミュニティ、過去の成功・失敗体験など、さまざまな外部/内部情報が「理想」を形成する材料になります。

②理想:「こうなりたい(積極的)」「こうならないといけない(制約的)」「こうはなりたくない(回避的)」という3種の願望が折り重なった到達イメージが「理想」になっています。この「理想」を実現するために「ケアの目的」が定義されます。さらにそれが誰のためのケアなのかという視点が加わります。

③制約フィルター:時間的制約、金銭的制約など現実的なハードルを通過する際に「理想」がそぎ落とされ、最終的に「行っているケア行動」に着地します。この行っているケア行動はカラダのために行っていても、最終的にはココロのために行き着くという特徴も見られました。

④「不」の認識→精神的負荷と穴埋め行動:ギャップは制約を経由した結果、「理想」と「現実」の間に生まれる差分であり、それを自覚すると「できていない感」が生じ、ストレスなどの精神的負荷がかかります。その負荷を軽減しようとして、お守り的アイテムなどの補填行動に走ることもあります。

このようにセルフケアは、理想→制約フィルター→実際の行動→ギャップ認識→精神的負荷/穴埋め行動というサイクルで捉えることができます。理想と現実の整合性を高め、制約を現実的に調整し、精神的負荷を減らすしくみ作りがセルフケアの成功のカギとも言えます。

図表3

親子ワークショップを通じて、見えてきた3つの示唆があります。

① 親子関係が希薄になりがちな大学期でも、幼少期の体験は行動基盤として残っています。企業が若年層にアプローチする際に家族文化を踏まえる視点は必要です。

② 商品やサービスを提案するときには、「心身一体」の視座が求められます。カラダとココロは密接につながっているため、カラダのためだけでなく、ココロにとってもどのような効果が期待できるのか考える必要があります。

③ 理想追求よりも不安回避がモチベーションという学生の声から、安心感を醸成するユーザー体験はセルフケア継続を後押しするカギとなるでしょう。

最後に、「産学連携生活者研究プロジェクト」にご参画いただきました企業、先生、大学・学生のみなさまに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

2回にわたりお送りしたこのコラムが振り返りに加えて、新たな気づきのきっかけとなりますように。

イマドキの「ケア行動」とは?~カラダだけじゃない!?ココロも含めた“健康”市場の広がりに向けて

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら