消費者のニーズを掴まえ、それを的にして商品・サービス・プロモーションを作り改善しても、以前のような結果が出ない、あるいは成長が継続しない。そんな状況が今企業活動の多くの場面で生まれている。このような状況において、今企業とマーケターに求められていることは、「消費者・お客様」との関係の結び直しであると言えるだろう。

このような問題意識を持ち、この度インテージはコクヨ、ヨコク研究所が発刊する雑誌WORKSIGHT27号「消費者とは Are We Consumers?」に共同編集として参画。そこでの1つの試みとして、「わたしたち」の自己像についてのアンケート調査を行った。

本記事ではその結果を、インテージ リサーチイノベーション部部長 野田とコクヨ ヨコク研究所所長・WORKSIGHT編集長の山下正太郎氏が共に読み解く。

消費者ということばを起点に、働く人・ケアする人といった多様な わたしたちの姿にも迫った本調査。 調査結果から浮かび上がる、わたしたちの姿とは。

※この記事は、ヨコク研究所発刊の雑誌WORK SIGHT 27号の内容を一部加筆修正して掲載しています。

山下正太郎氏(以下、山下):今回実施したのはどのような調査ですか。

野田:消費者ということばは、意味的には「みんな」が含まれていることばである。だけど、それが自分を表すことばとしてしっくりきているかというと、そういうわけでもない気がする……という問題意識が、雑誌WORKSIGHTの今回の特集「消費者とは」の出発点かと思います。その前提に立った上で「ではいったい我々はどんな自己像をもっていて、それをどんなことばや概念に託しているのか?」「ひとりの人間のなかには消費する主体・働く主体・ケア主体といった複数の自己像があるとして、その使い分けや重なりはどのようになっているのか?」といったことを広く投げかけてみたというのが今回の調査ですね。

山下:なるほど。では結果を見ながら話していきましょうか。

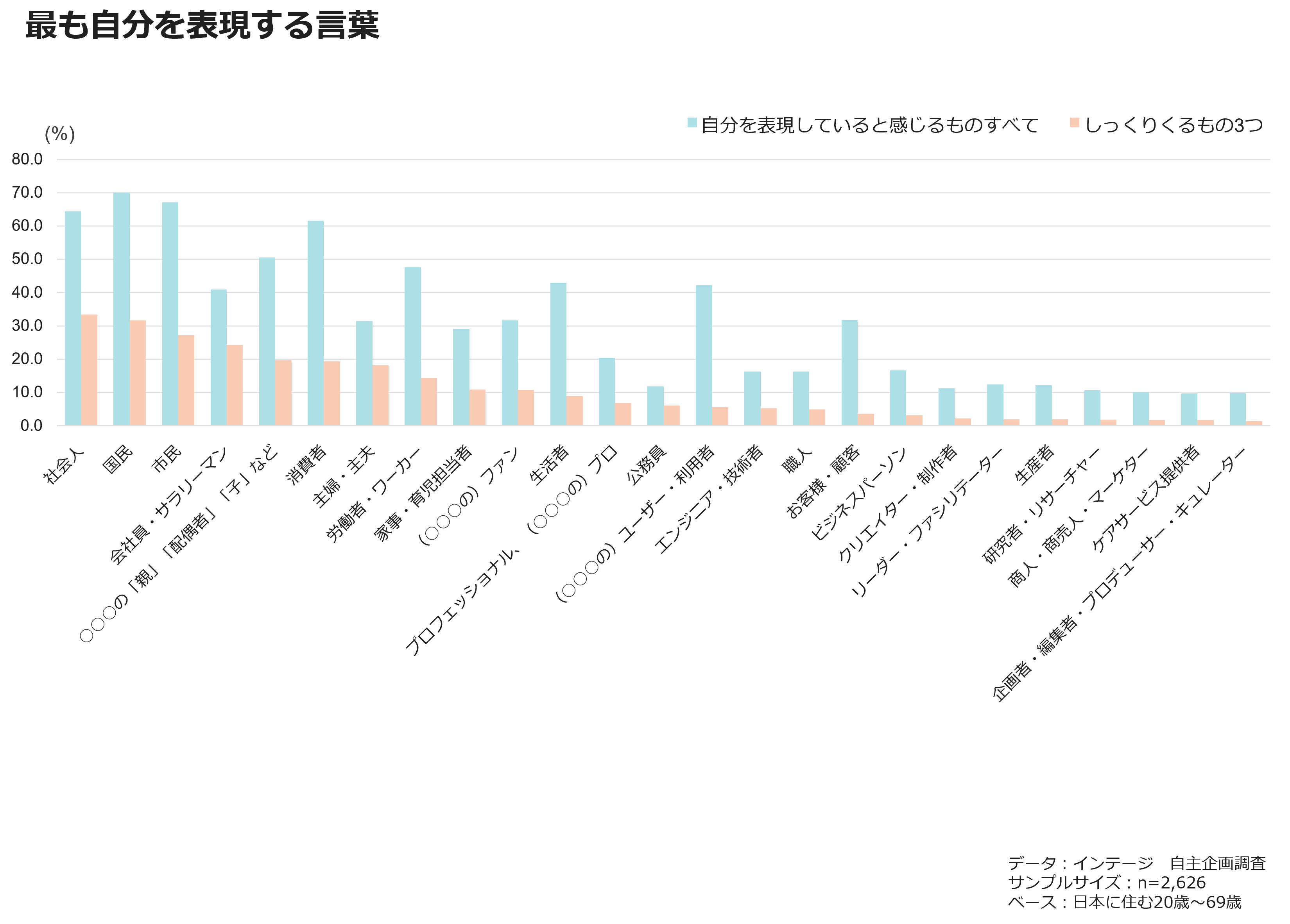

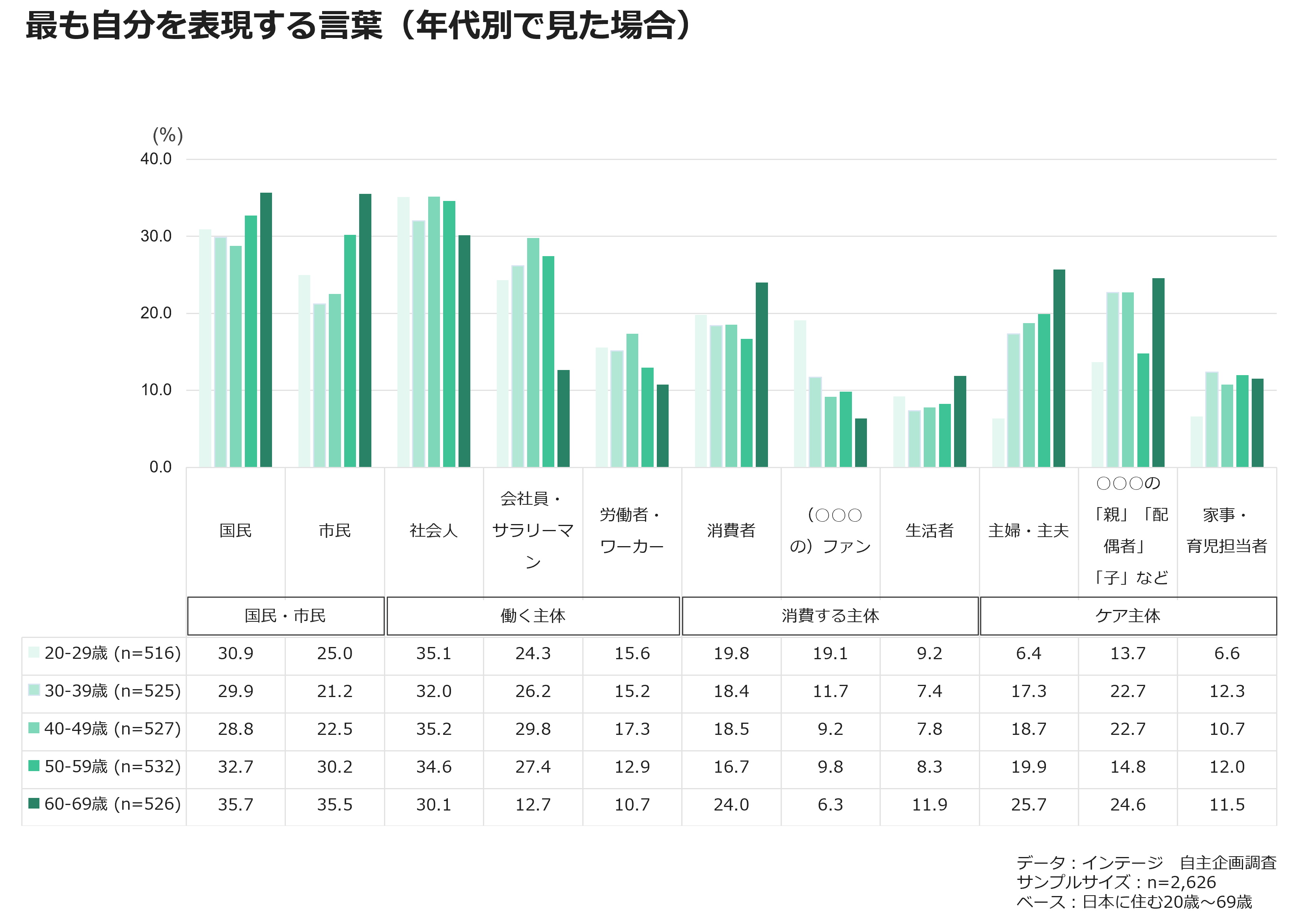

野田:はい。まず図表1を見てみましょう。ずばり自己像について聞いた質問ですね。消費者や社会人、ファンなど、人びとのあり方を表した25個のワードを取り上げ、そのワードに自分が表現されているか、さらにそのなかでしっくりくるものはどれか、を聞いています。

図表1

野田:まずは雑誌の今回の特集テーマである、〈消費者〉です。自分が表現されていると答えた割合は60%を超えますが、しっくりくると答えた割合は20%に満たない結果でした。事前に思っていた「自分は消費者に含まれてはいるけど自己像を表すことばとしてしっくりきているわけではない」という漠然とした感覚が、データによって可視化されたと言えます。とはいえ上位ではあるので、依然として我々における重要概念ではありますね。

山下:こうやってアンケートをとってみると、なんとなく思っている意識が数字にうまく表れるものですね。続けてください。

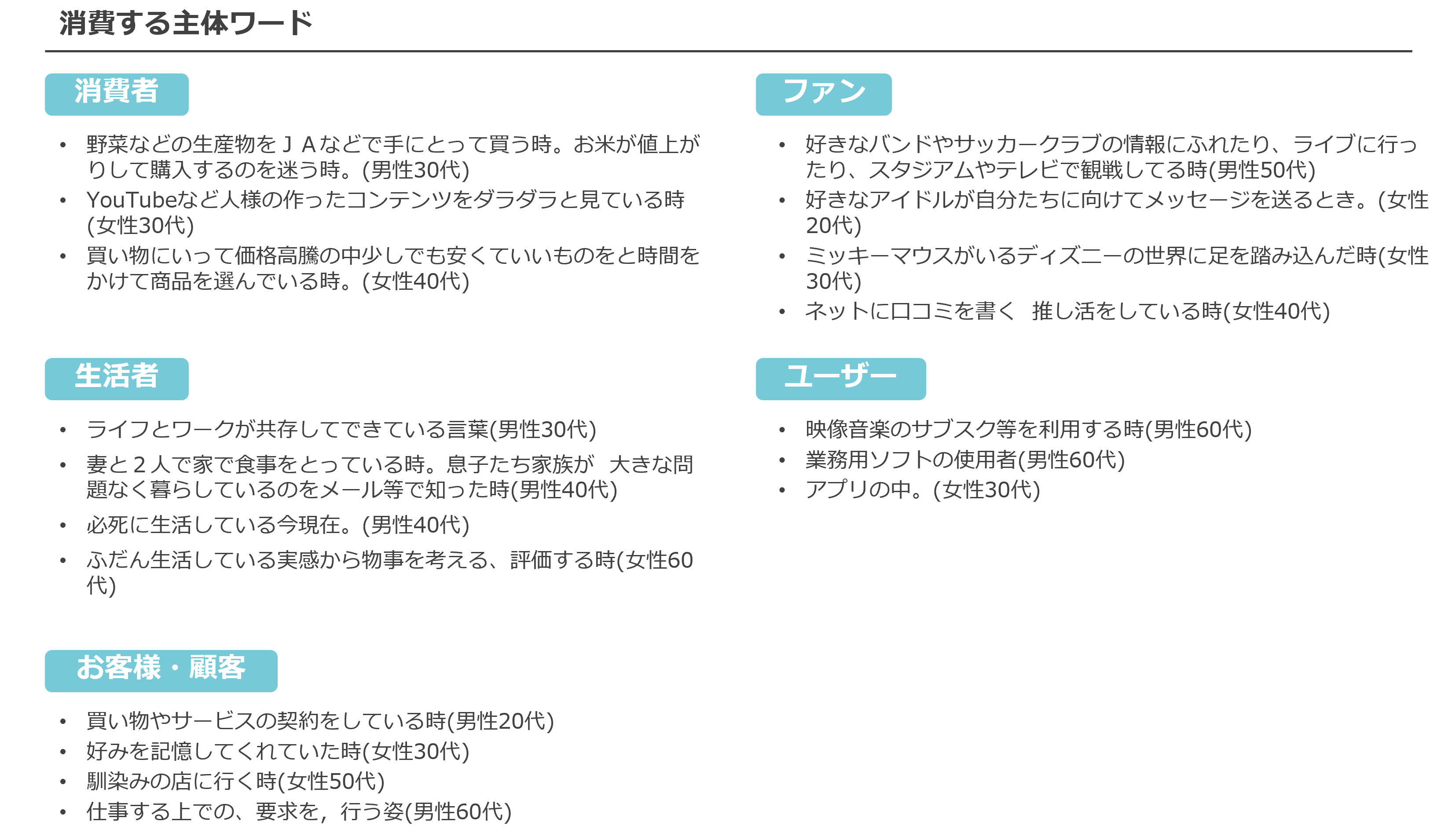

野田:〈消費者〉の派生・周辺概念と言えるワードでは、〈ファン〉〈生活者〉〈ユーザー・利用者〉〈お客様・顧客〉という順番で続きますが、どれも上位ではありません。ユーザーやお客様ということばは、ビジネスシーンで商売対象を表すときには使用している一方、自分のことを表すワードのようには感じない、というような回答の表れ方は個人的にも納得できるものです。

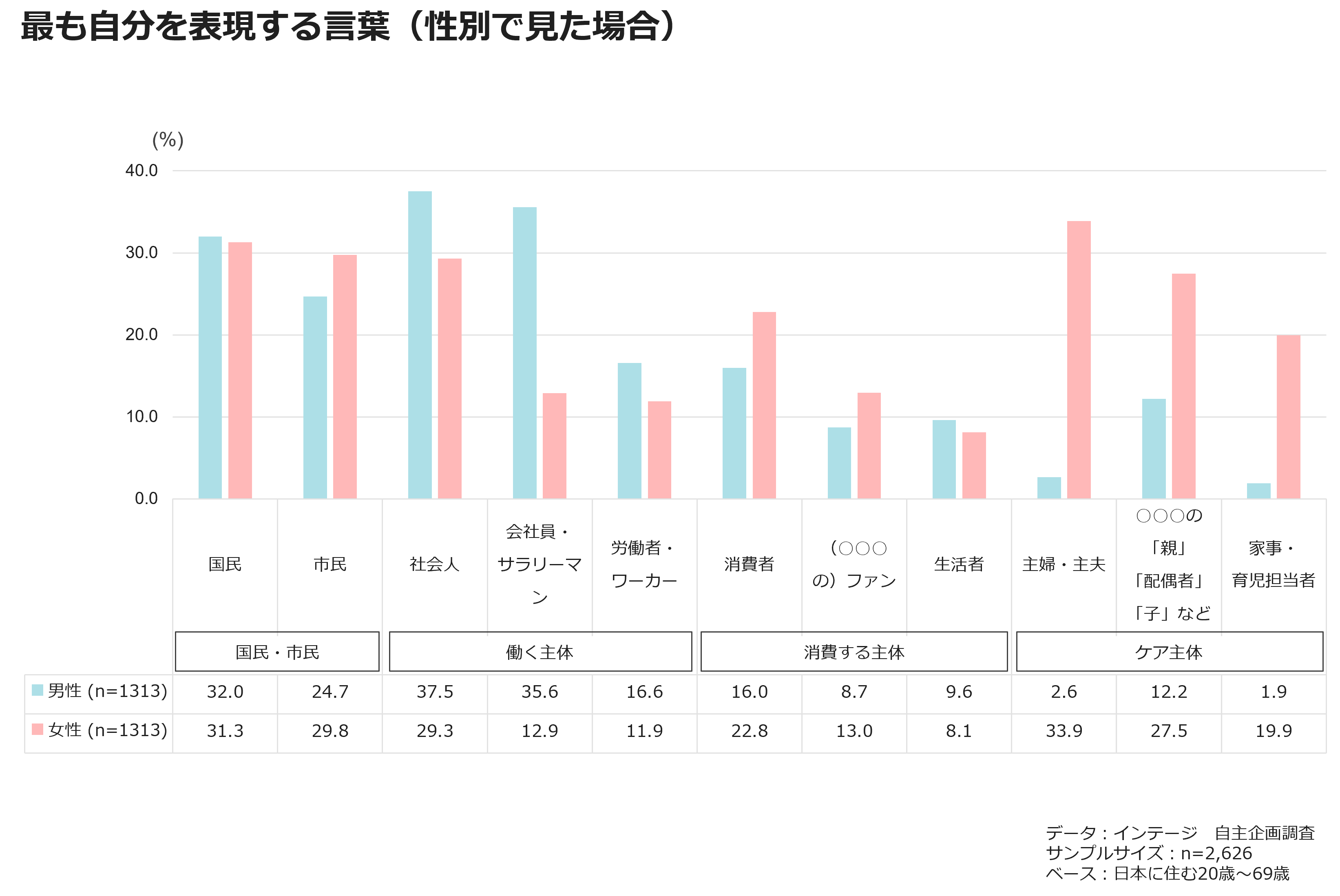

ただし、これらを性別、年代別に見るとわかるように、〈ファン〉というワードは他と傾向が違います(図表2)。

図表2-1

図表2-2

20代に限定すれば、しっくりくると答えた割合が20%に迫り、〈消費者〉と同程度です。企業側も使うし、自己定義としても機能することばになっている。推し活という領域において、企業サイドと消費者サイドの利害が一致している現状が、ここに表れていると思います。

山下:図表1に戻りますが、しっくりくるワードの1~3位は〈社会人〉〈国民〉〈市民〉ですね。国民、市民については、問われれば多くの人が自分に当てはまると考えるのは、ことばの意味としては納得できます。が、社会人という、意味がわかるようなわからないような漠然としたワードに多くの人が自己像を重ねているというのは、どう理解していいのか腑に落ちない面もあります。

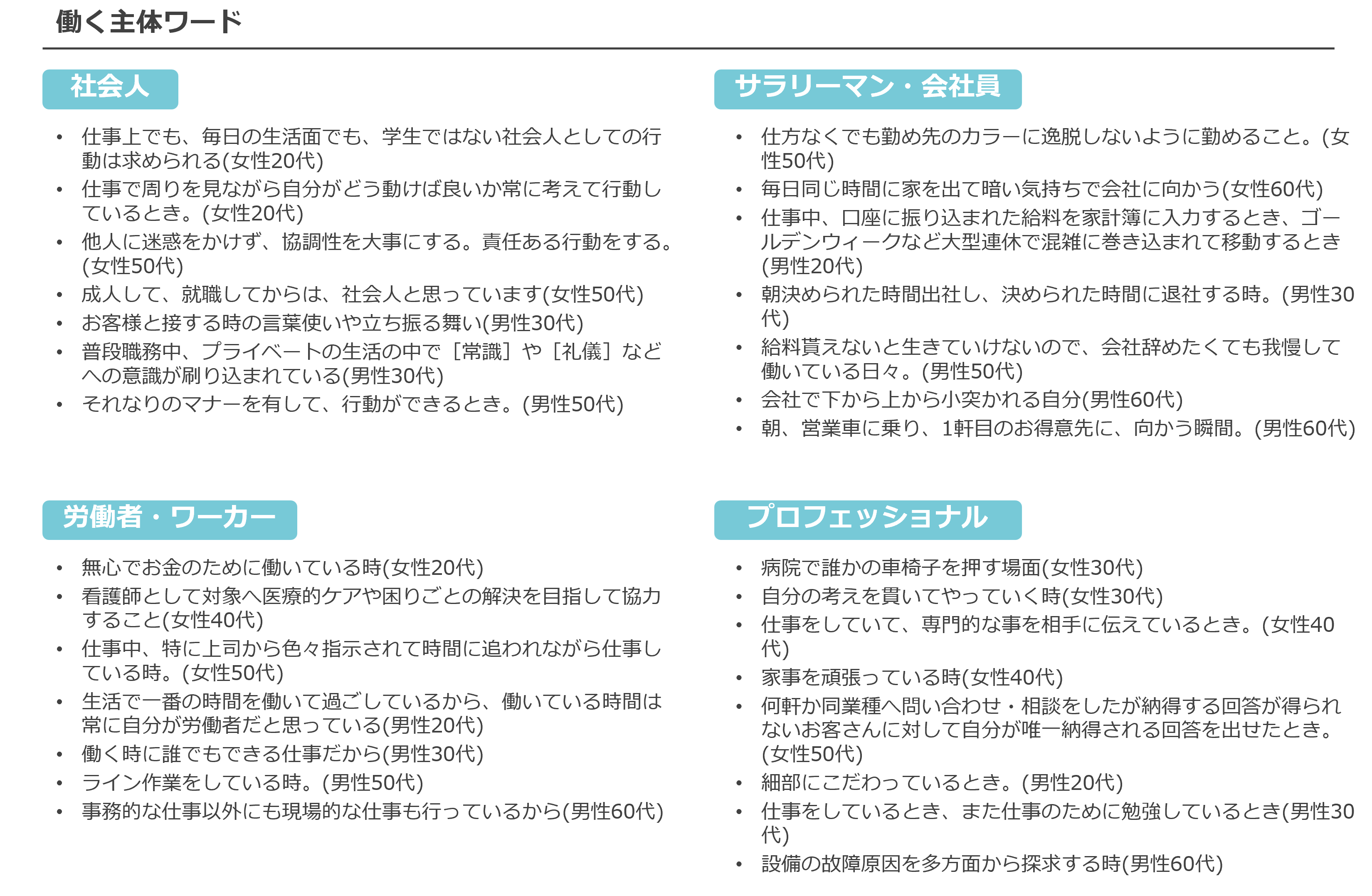

野田:それに関しては、図表3が考えるヒントになるかもしれないですね。しっくりくると答えたワードについて「どんな場面でその自分を意識しますか?」を自由記述式で回答してもらった結果です。わたし自身は、〈社会人〉ということばに込められた意味は、「働いている」「成人している」というようなことだろうと思っていました。が、この回答を見ているとそれ以上の意味がこのことばに含まれていることがわかってきます。

図表3

山下:本当ですね。「周りを見る」「迷惑をかけない」「協調性」「常識・礼儀・マナー」など、出てくることばが特徴的です。

野田:そうです。我々が自らを社会人と定義するとき、そこに込められているのは「自分は(他人に迷惑をかけないという)社会参入の最低条件を満たした人間である」というようなニュアンスであると言えそうです。

山下:なるほど。それはある種消極的な自己定義だとも言えますね。そして、そのワードがしっくりくる1位だと。良くも悪くもいまわたしたちが生きているこの国・社会はそういうところだよなと再発見した気分です。

山下: 働く主体としての自己像を示すワードのなかで、もう少し積極的な意味を表現しているものはあるのでしょうか。

野田:そうですね。まず前提として、ワード自体に働く主体としての積極的意味、つまり職能発揮的な観点が含まれている〈エンジニア・技術者〉〈職人〉〈クリエイター・製作者〉〈生産者〉〈企画者・編集者・プロデューサー・キュレーター〉〈商売人〉あたりは上位には入りませんでした。

山下:クリエイターや企画者は、職種にかかわらず自己定義としてあり得るので、もう少しスコアが高くてもいい気もします。でもまあ、確かに「我々」を示すことばにはなり得ないというのも納得です。

野田:そうですね。広く我々を表現している、もしくはし得るワードとしては〈会社員・サラリーマン〉〈労働者・ワーカー〉〈プロフェッショナル〉あたりかなと思います。ではその意味はというと、図表3から〈会社員・サラリーマン〉については〈社会人〉とよく似たニュアンスが読み取れます。

山下:本当だ。「逸脱しない」「我慢」などのワードが目につきます。〈労働者・ワーカー〉になると少し様子が変わってきまして、人の目を気にするような話ではなく、自分自身が働いている場面が登場してくるようになります。ただ同時に、誰でもできる、というような、自らを代替可能な存在として捉えるようなニュアンスも多く表れます。それが〈プロフェッショナル〉になると、自らの意思でやっている、というニュアンスがかなり前面に出てきますね。

野田:たしかに。「病院で誰かの車椅子を押す場面」「家事を頑張っている時」「細部にこだわっているとき」など、短い文章のなかに意思を感じます。こういった場面はあらゆる働く人の日常にあるはずですが、自己定義として社会人や会社員というワードを使ってしまうと、その存在を自ら覆い隠してしまう、というようなメカニズムがありそうですね。

山下:そうですよね。我々が働く主体としての自己定義をどんなことばに託せるのか、というのは社会的にかなり重要な論点だと感じました。わたし自身、プロフェッショナルと自己定義するかというと、照れも含めてなかなか難しいなと思いますし。

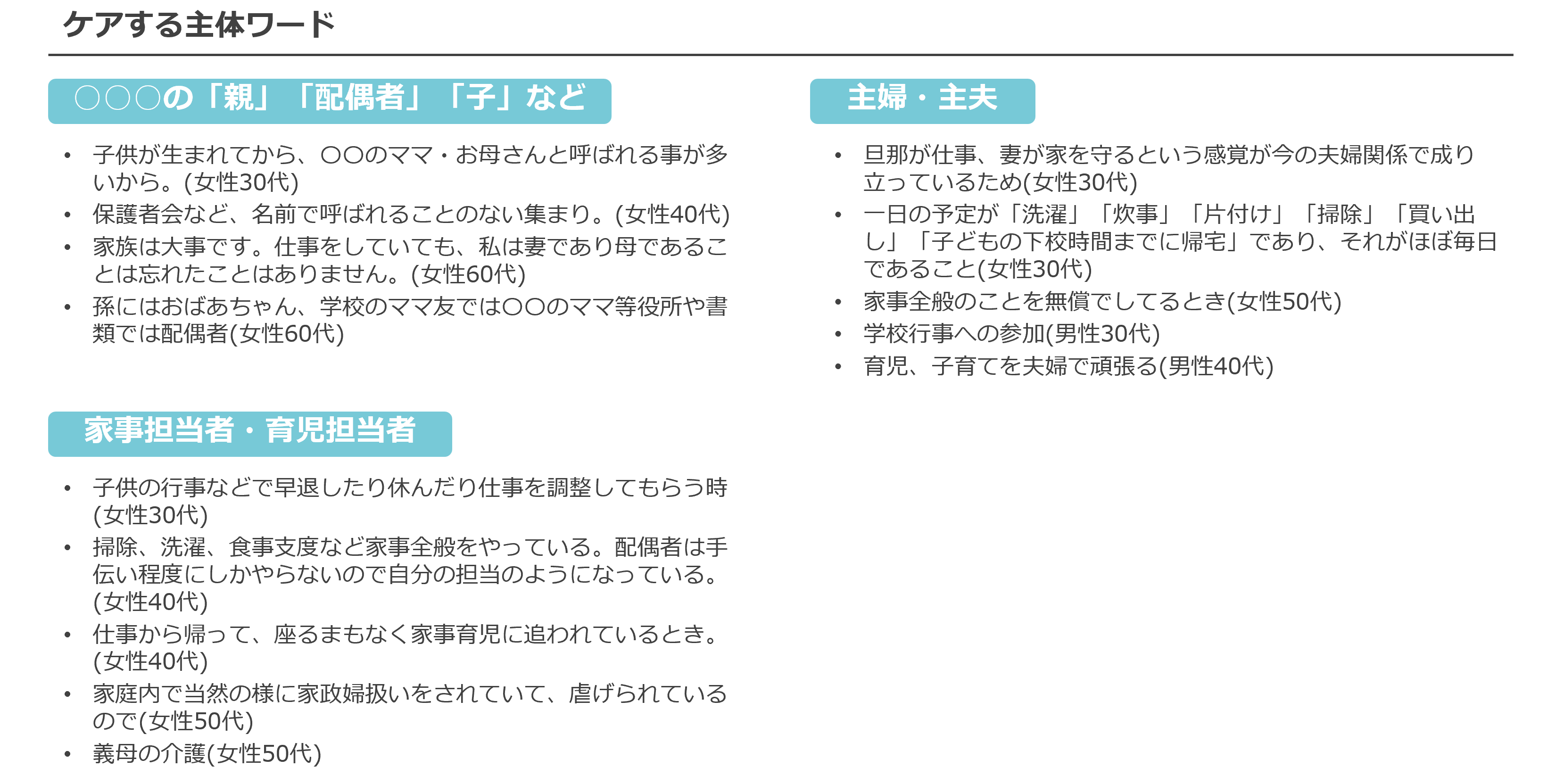

山下:ここまで消費主体、働く主体としての自己像ワードに着目してきましたが、家事や育児などのケア主体としてのワードについては何が言えそうでしょうか。

野田:触れずに済まされないのは、図表2-1で〈家事・育児担当者〉を選択した割合の男女差です。しっくりくる、の選択割合は女性が19.9%に対して男性は1.9%。男性の家事・育児への部分参入は進んでいるのだと思うのですが、まだまだ「手伝っている」という意識で、自らがケア主体であるという認識を強くもっている男性は少ないということだと思います。

山下:ああ、たしかに。もちろん家族構成によって違いはあるのでしょうが、これだけ共働きが世間的に当然のものになり、男性育休だのなんだのと言われているなかでのこの結果は、重く受け止めないといけないものですね。

野田:そう思います。実際図表3の〈家事・育児担当者〉の自由回答を見てみると「虐げられている」「配偶者は手伝い程度」という家族に対するネガティブな感情や「早退」「座るまもなく」など、やりたいことがあるけどできないというニュアンスのことばが多く出てきます。そもそもこの自己像自体に「不本意なことに自分だけが家事・育児担当である」という認識が含まれている場合があると言えます。

皆さんは自己像をどう定義しているだろうか。また働く人としての皆さんはサービスの受け手を始めとするステークホルダーに、どのような自己定義を促していることになるだろうか。

ここまで、「わたしたち」が 自身をどのように定義しているのかという切り口で、調査データを読み解いてきた。続く「働く自分と暮らす自分は別人?ワークライフバランスの理想と現実」 では、多数持つ自己像をどのように使い分けているのかを深堀する。

雑誌紹介

『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

私たちは「消費者」という言葉にどのように括られ、また変貌しようとしているのか?マーケティング調査の現場が追う消費者の変遷、大規模アンケートに見る消費者の自己認識、消費社会への抵抗としての創作、消費の中心にいる主婦・女性、万引きと若者まで、戦後日本を形づくってきた最重要コンセプト「消費者」を改めて問う。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら