わたしは“消費者”?アンケート調査に見る自己像の捉え方では、「わたしたち」が持つ様々な自己像について、アンケート調査のデータを見ながら考えた。

ではその様々な自己像をどのように使い分けながらわたしたちは生きているのだろうか?またそのことには日々仕事をしていく上で、あるいはより良い社会をつくる上で、どのような弊害と可能性があるのか?

前回の記事に引き続き、コクヨ ヨコク研究所所長・WORKSIGHT編集長の山下正太郎氏とインテージ リサーチイノベーション部部長 野田が共に読み解く。

※この記事は、ヨコク研究所発刊の雑誌WORK SIGHT 27号「消費者とは Are We Consumers?」の内容を一部加筆修正して掲載しています。

山下正太郎氏(以下、山下):わたしは“消費者”?アンケート調査に見る自己像の捉え方で見てきた通り、人間はひとつの自己像だけで生きているわけではなく、働く主体・ケアする主体・消費する主体などといくつもの自己像を重ねたり使い分けたりしながら生きているわけですよね。そのあたり、今回の調査で見えてきたことはあるのでしょうか。

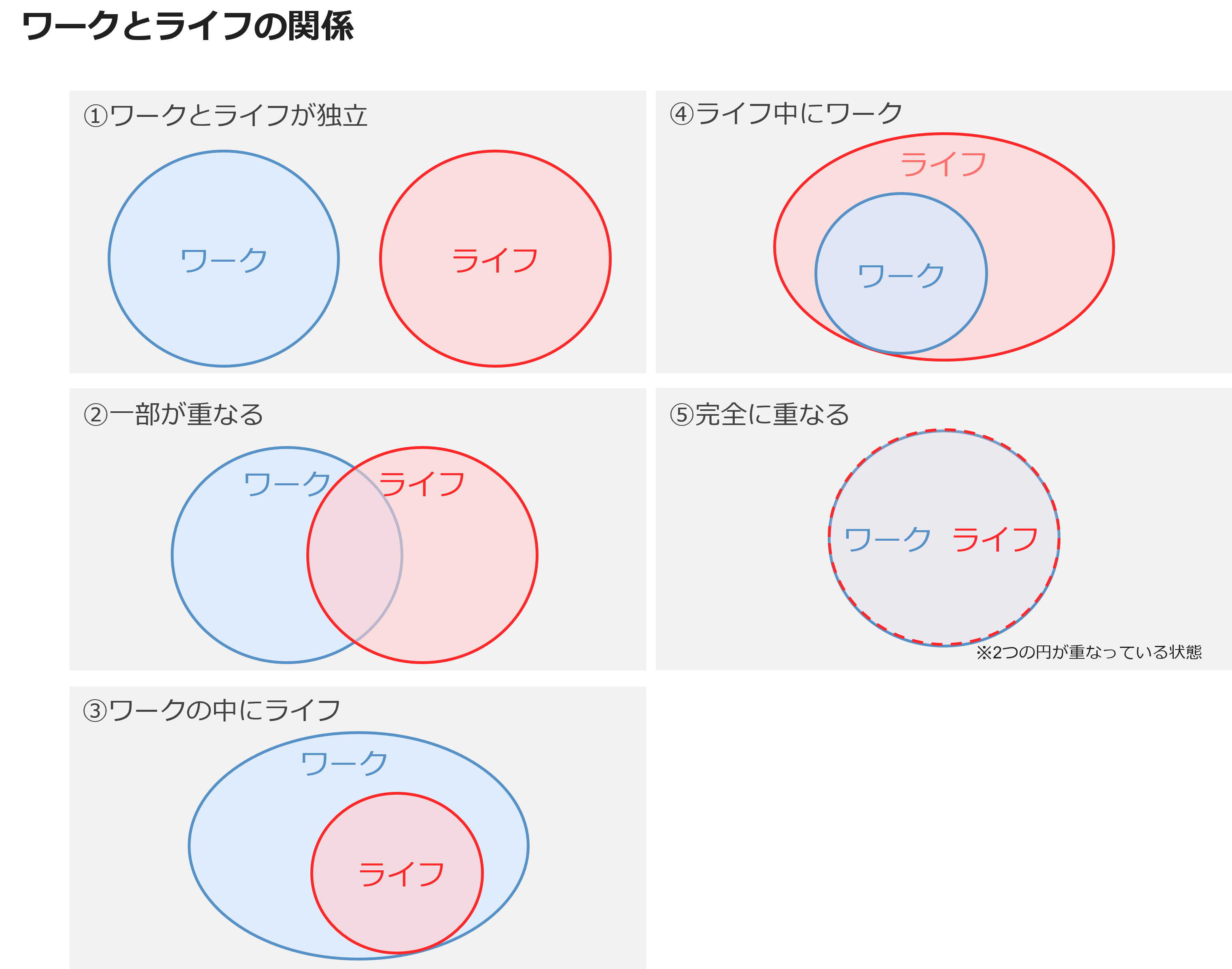

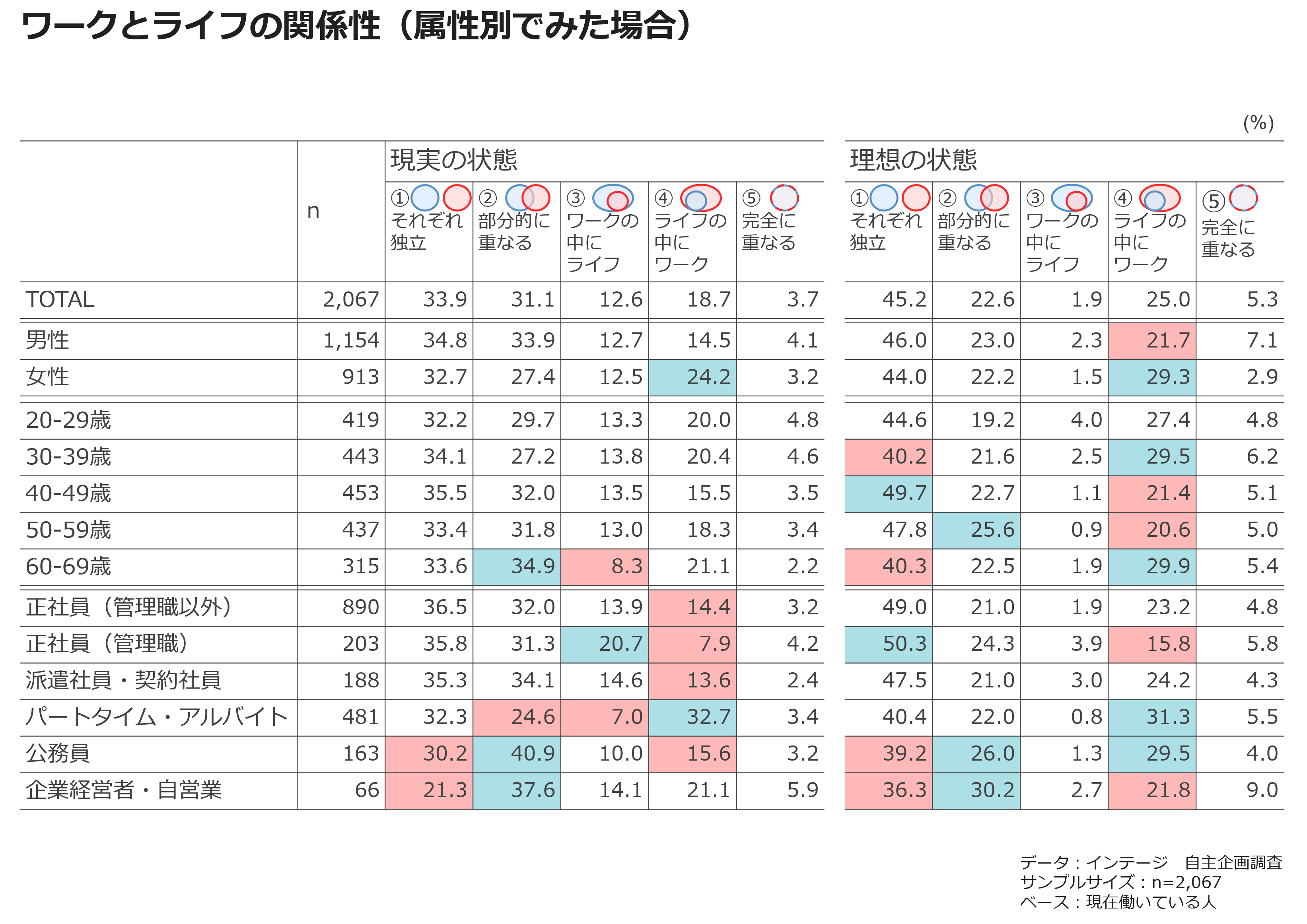

野田:それについて、今回の調査では回答者の働く皆さんに「ワークとライフの関係(現状と理想)を教えてください」と問いかけてみました。選択肢は図表1の5種類です。

図表1

野田:多少乱暴な質問だなと思いつつ、世の中に流通しているこのふたつのことばを使いながら自己像の重なりや使い分けについて考えようという試みです。この結果が図表2です。

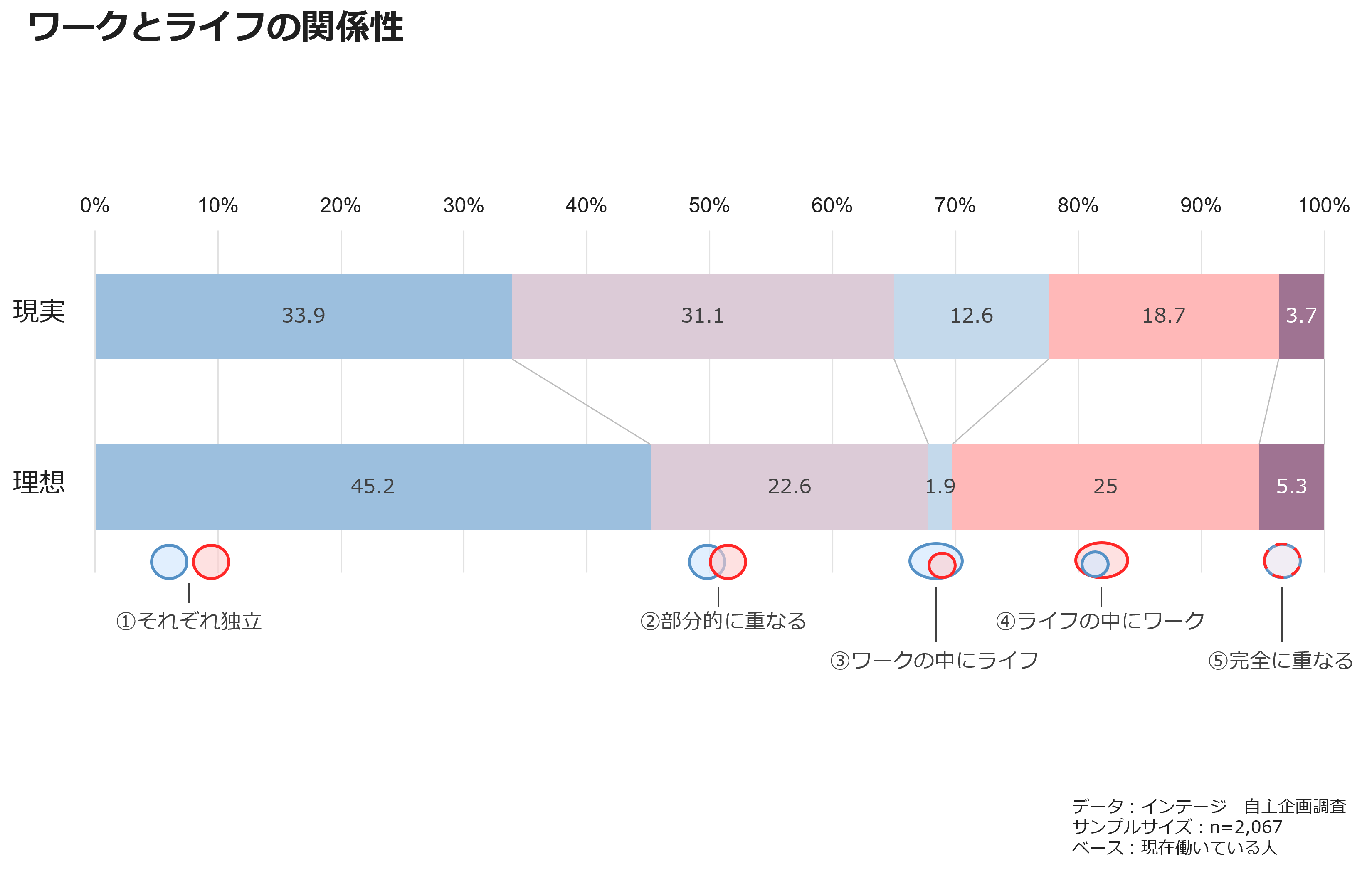

図表2

山下:なるほど。まず〈①ワークとライフが独立〉を選んだ人が多いことが目につきますね。特に理想のほうでは、45%ですか。働く人の半数近くが、ワークとライフを完全に切り離したいと思っているとは、ちょっとびっくりです。

野田:そうですよね。インテージのメンバーともこの結果を見ながら話していたのですが、皆意外そうでした。そんななかで、20代の若いメンバーが調査結果に納得していたのが個人的に印象的でした。

山下:それは、若い人のほうがワークとライフの分離を理想としている割合が高いから共感できたということですか?

野田:いえ、属性別の結果を示す図表3でも〈①ワークとライフが独立〉を理想としている割合が高いのは実は40、50代(しかも、なんと管理職で高い)ですし、必ずしもそういうわけではないです。それよりも「残業時間や土日勤務が厳しく制限されている」「リモート勤務のほうが好きだと言っている人が多い」「先輩たちもそれほど自分に踏み込んでこない」という自らや友人の体験から、いまの世の中に多く発信されているのはワークとライフの分離を推奨するメッセージだ、と偏見なくフラットに理解しているような印象です。

図表3

山下:そう言われると納得です。ただ、それでも半数近くの人がワークとライフを完全に切り離す状態を理想と考えているというのは、少し寂しい結果だとも思ってしまいます。仕事に集中して取り組むから晴らせるストレスがあったり、自分自身の問題意識とつながるから辛い仕事をなんとかやりきることができたりする場面があるのではないか。仕事にそれなりの愛着がある立場からはそんな小言めいたことも言いたくなってしまいます。でもそんな、いわゆる働きざかりの40代や管理職こそがワークとライフの分離を望んでいるということですよね。難しいな……。

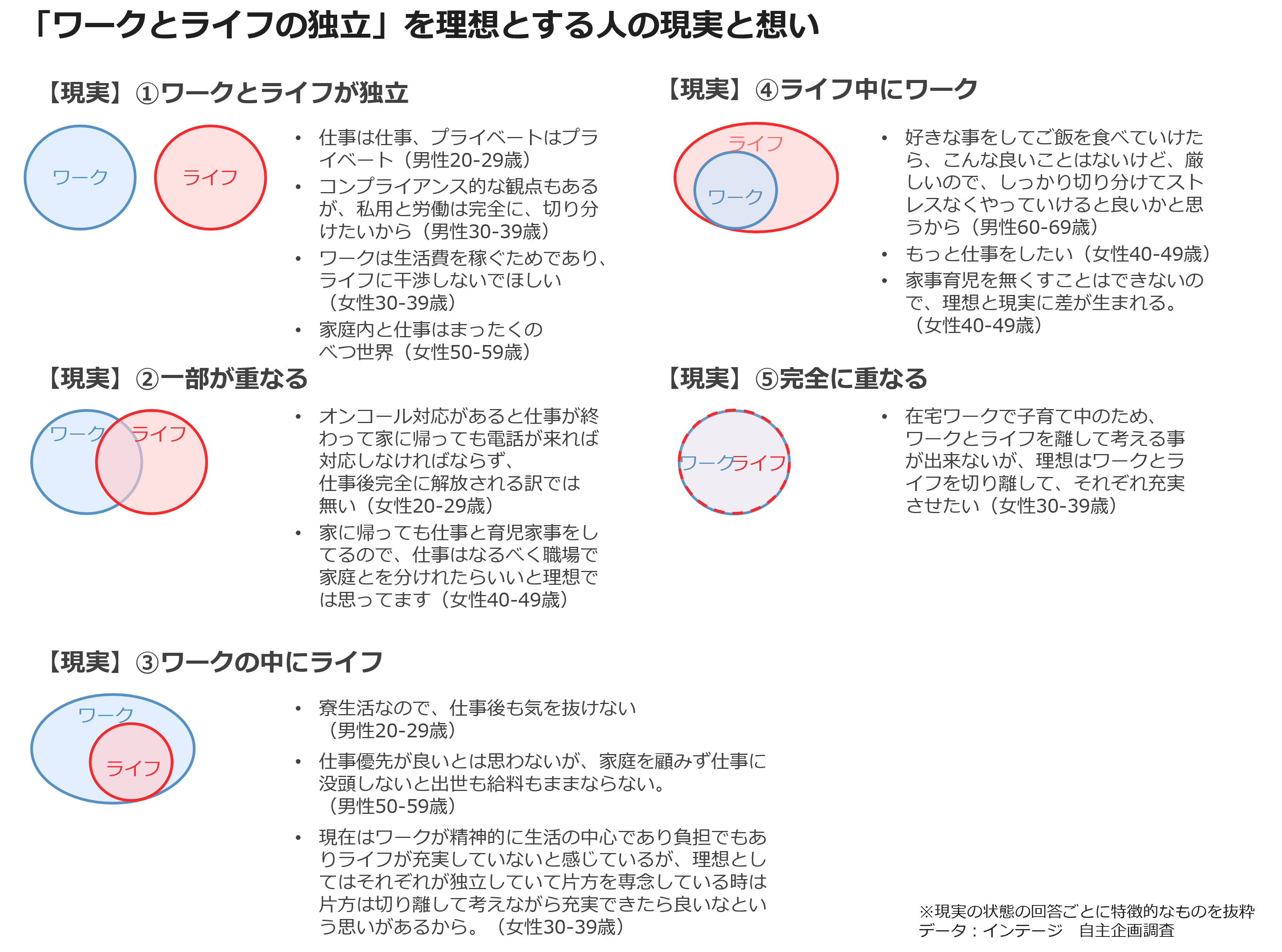

野田:そうですね。前提として、分離状態を理想とした人の多くは「ライフ」を「プライベート」と読み替えた上で「プライベートな時間に仕事のことを考えたくない」とシンプルに回答しています(図表4)。なので、深く考えた上で本気でライフとワークの相互の影響を排除したいと思っているかと言われると、そうとは言い切れないかもしれません。また、ケアの役割を担われている方で「いま現在ライフに囚われて仕事が思うようにできない」という気持ちから、分離状態を理想と答えている場合もあります。わたしも週の半分時短勤務をしていますので、この気持ちもよくわかります。

図表4

山下:そうか。ライフとワークの分離が理想、という結果を仕事・人生への志が低い、みたいに受け止めるのもまた短絡的だということですね。

野田:そうです。ただ、この結果について何か怖さを感じる、というのはわたしも同感です。これもインテージの仲間から聞いた話なのですが、最近SNSで「転職した先が超ホワイト。仕事中は誰も話しかけてこないし、ランチや飲み会にも誰も誘ってこない。もちろん定時で帰れるし、今日も会社で一言も話さずに済んで良い一日だった」というような投稿が多くの支持を受けてバズっていたそうです。ライフとワークの分離を突き詰めるとこういうふうになるのかという驚きと、実は、自分もランチはそそくさとひとりで行くことも多く、この投稿に書かれていた要素が自分の行動にしっかり入っていたという発見で、二重に怖くなりました。

山下:たしかに。ライフとワークの分離を目指すという考えが、自分を含め多くの人の価値観の深いところに根を張っているという事実は、忘れてはいけませんね。

野田:仕事時間には自分の生活観やパーソナリティから離れて目の前の仕事に没頭して時間をやり過ごす。逆にそれ以外の時間はお客様として目の前のサービスを楽しみつくす。ライフとワークの分離をこのように解釈すると、今回の調査結果は、消費史を研究されている歴史学者 満薗勇氏が書籍『消費者と日本経済の歴史』で書かれた「1990年代以降はお客様の時代」という話ともぴったり当てはまるような気がします。(満薗勇氏へのインタビューはWORKSIGHT27号「消費者とは」本誌に掲載)

山下:お客様という概念の問題は、企業も消費者も目の前の顧客満足のことしか考えなくなり、社会的責任のようなより広い概念が後退してしまっていることかもしれませんね。今回の調査で関係しているものはありますか。

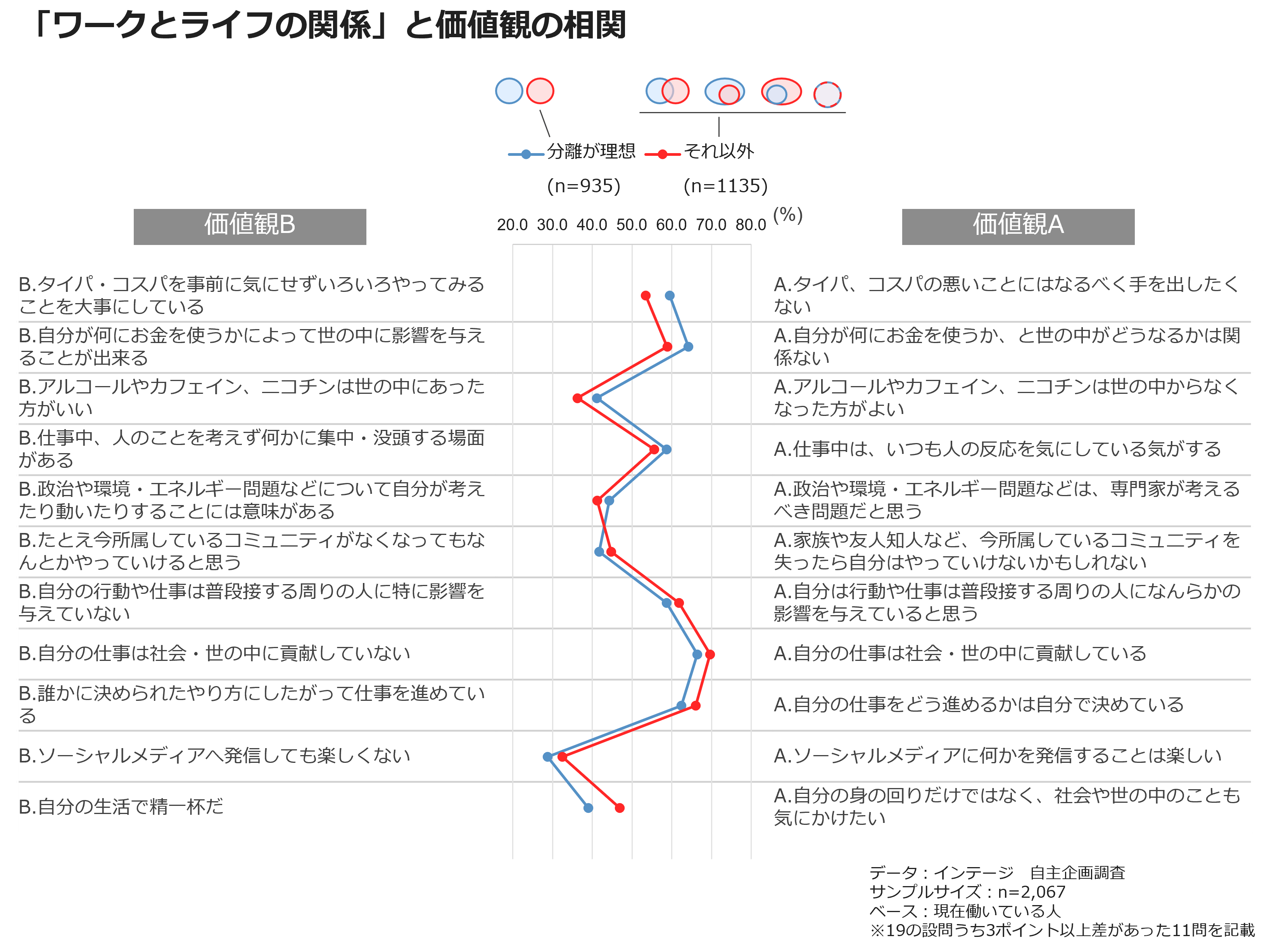

野田:どちらが正解とも言い切れないAとBの意見を並べ、自分の考えがどちらに近いかを質問したのですが、その結果をライフとワークの分離を理想とする層・それ以外の層で比較したのが図表5です。

図表5

山下:なるほど、分離を理想とする層においては、自分が社会に対して何かの影響を与えている、もしくは与えたいというような感覚が他の層と比較すると弱いという結果ですね。あとはタイパ・コスパ志向が高かったり、仕事に関する自己決定感覚が低かったりすると。

野田:そうですね。このデータからは因果関係は説明できませんが、ライフとワークの分離と社会的責任のような概念が、やはり関係しているということは言えそうです。

山下:ここまで調査結果をいろいろと見てきましたが、トータルとしてどんなことが考えられますか。

野田:ここまで結果を見つつ対話をしていくなかで、自己像のもち方やその重なり、という論点が、山下さんもヨコク研究所で探究されている自律・協働といったものと深くつながっているということを改めて認識しました。自律協働社会をつくるというのは、裏を返せば我々が、今は自律協働と必ずしも親和性が高いとは言えない、我々自身の自己像を訂正・更新していくということなのだな、ということです。言葉にしてしまえば当たり前なのですが。

山下:いや、とてもよくわかります。今回アンケートの回答データを見ながらあれこれ考えていると、いろんな意見・考え方があるんだなと思う一方で、同時にそのそれぞれと自分自身にも確かに接続点があると思えて不思議な感覚でした。

野田:まさにその通りですよね。リサーチをしたり、その結果を見ながら考えたりしていると、この社会の現状はたしかに我々の行動や考え方によって成立しているものなのだな、というような手触りが得られる瞬間があって、それがリサーチ活動の醍醐味のひとつだなと思います。

山下:なるほど。それは裏を返せば、自分が変われば社会が変わると思えるようになる、ということなのかもしれませんね。

野田:はい。最後に企業のマーケティング活動に寄せて言えば、いつもと同じ「自己定義」や「仕事と自分との関係性」「ステークホルダーと自社との関係性」で生まれるのは、いつもと同じような商品やサービス、という風にも言えると思います。今回の記事を読んで、これまでとは違う自己定義や関係性とはどういうものだろうか?と一瞬でも考えを巡らせていただければありがたいです。

雑誌紹介

『WORKSIGHT[ワークサイト]27号 消費者とは Are We Consumers?』

私たちは「消費者」という言葉にどのように括られ、また変貌しようとしているのか?マーケティング調査の現場が追う消費者の変遷、大規模アンケートに見る消費者の自己認識、消費社会への抵抗としての創作、消費の中心にいる主婦・女性、万引きと若者まで、戦後日本を形づくってきた最重要コンセプト「消費者」を改めて問う。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら