「定性調査」の基本のプロセスや、実施のコツについて、シリーズで解説。

第2回の本記事では、インタビューの下準備である「インタビューフロー」についてご紹介します。

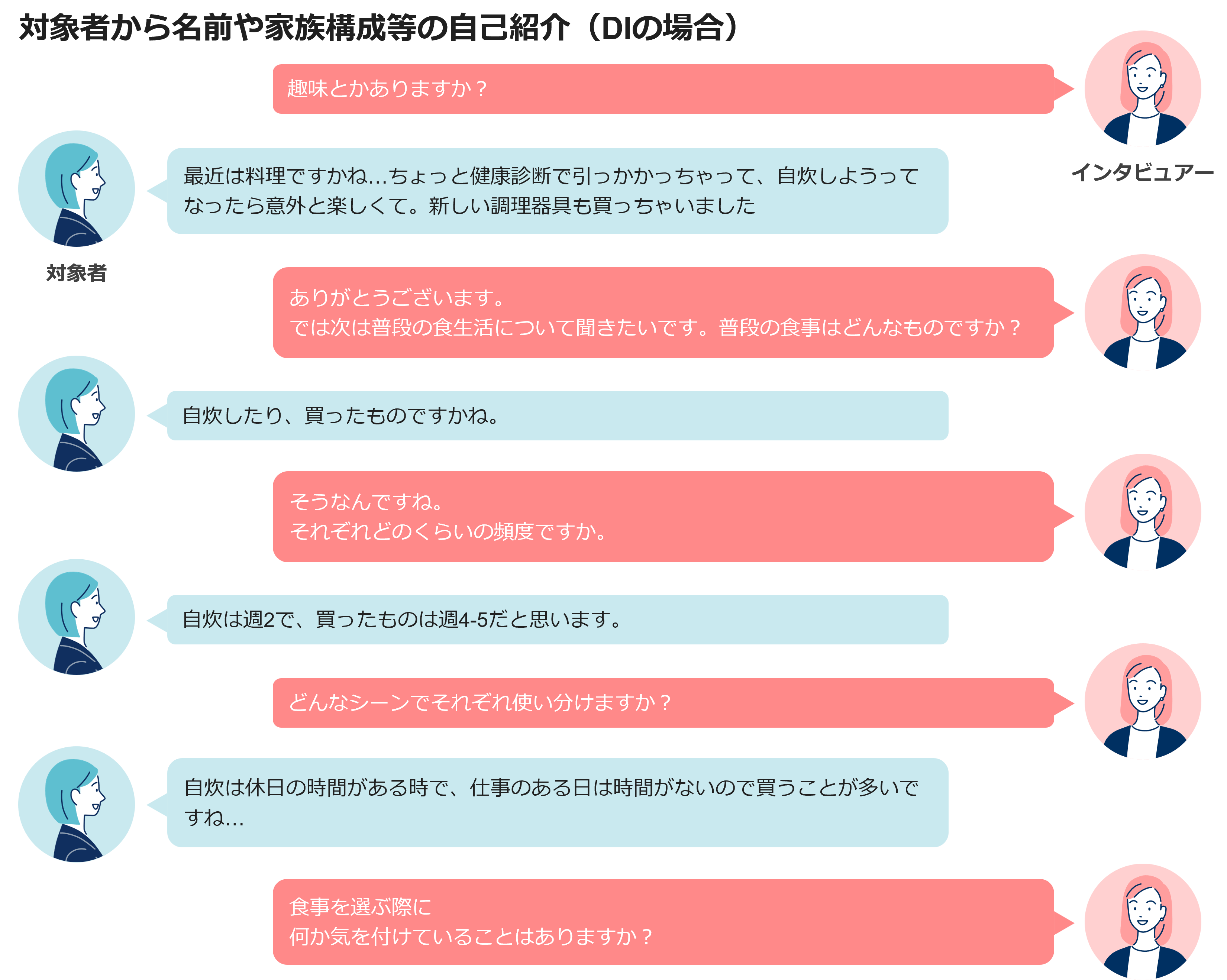

インタビューと聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。このような会話を思い浮かべる方もいるかもしれません。

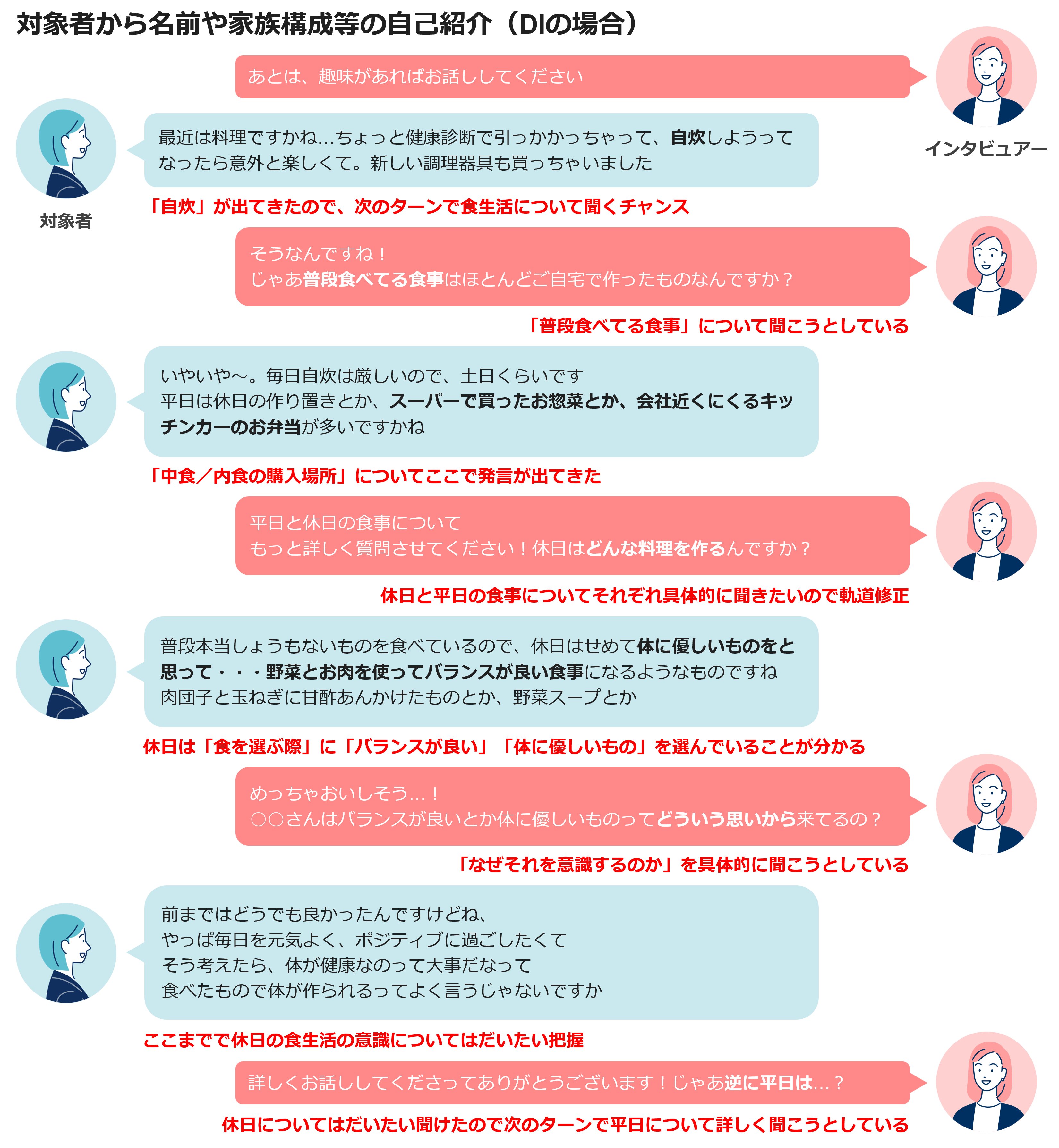

一見、インタビューのようですが、「定性調査のインタビュー」を適切に行うと、対象者からもっと詳しく情報を引き出せます。実際の定性調査では、単にインタビューフローに書いてある質問を対象者に投げかけて答えてもらうだけではありません。会話を想定し、インタビューフローをベースにして柔軟にインタビューを進めると、より効果的です。下の図のようになります。

実は、実際のインタビューではインタビューフローのように質問を区切りながら聞くことはあまりありません。自然な会話の中で知りたい情報が出てくるよう、話を進めていきます。インタビューフロー通りに話が進むとは限らず、後で聞きたい内容の回答が話の流れ出てくることもあります。インタビューフローはあくまで「質問の目安」であり、それに頼りきりでは良い定性調査はできません。インタビューの前に商品を実際に試したり、自分が作ったフローを元に自分自身へインタビューを実施したりして、「どのようなパターンの回答が来ても対応できる」ように準備をします。

インタビューフローを適切に作ると、対象者から多くのことを聞き出せます。ここからは具体的なインタビューフローの作成方法について紹介します。調査企画やリクルートで、ある程度方向性が固まったらインタビューフローを作成します。インタビューフローとは質問の流れや時間配分を記載し、どの順番でどのように聞けば良いのか整理したものになります。 その際、「調査で明らかにしたいこと」や「何が分かればネクストステップへ進めるのか」を明確にしておき、知りたい情報を事前に想定しておくと、フロー作成時の聞くポイントが明確になります。また、インタビュー時は「知りたい情報に対して何をどこまで詳しく聞くか」の判断材料の一つになります。

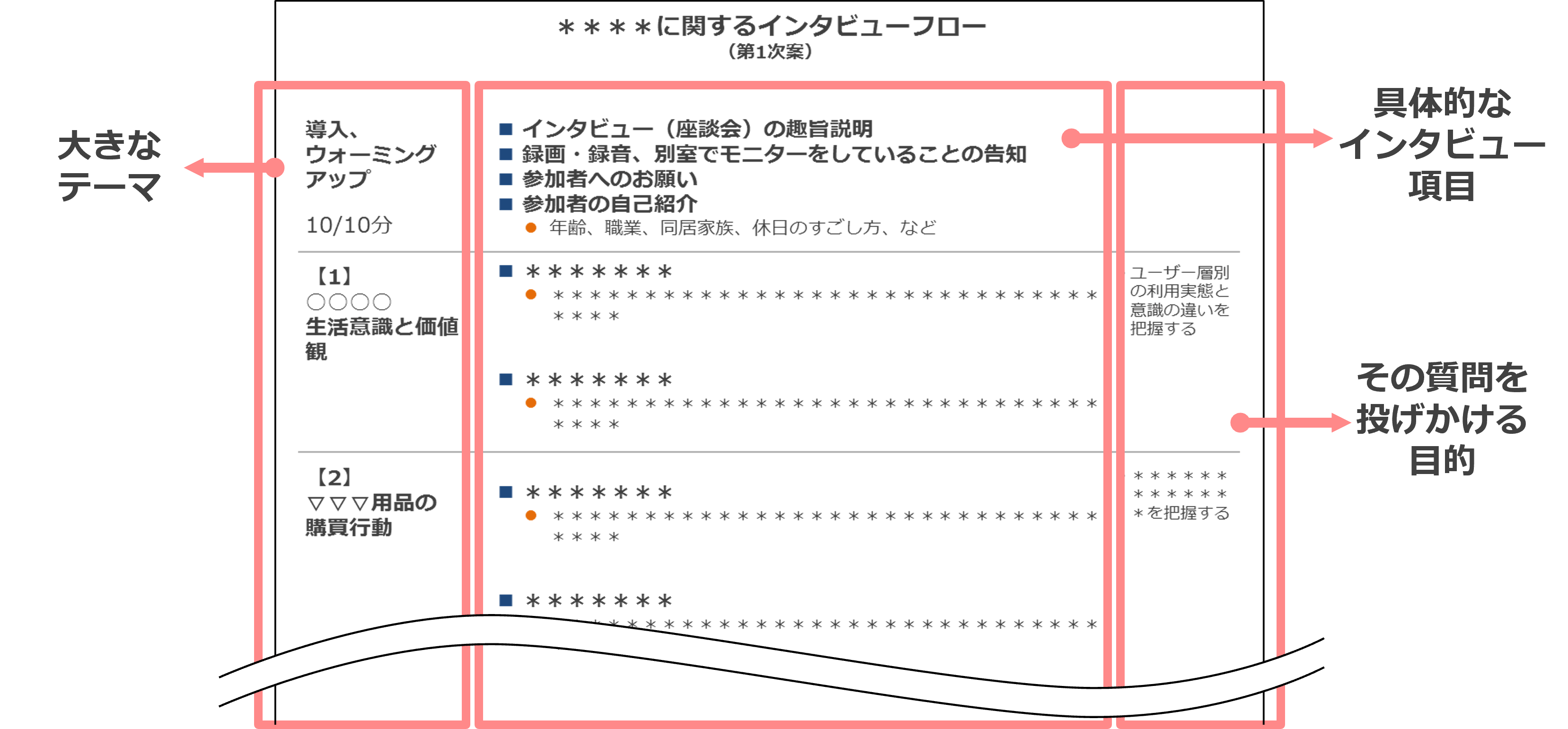

フローは図のように「大きなテーマ(調査項目)」、「具体的なインタビュー項目(具体的な質問)」、「その質問を投げかける目的(狙い)」の3つに分かれています。具体的な流れは次項で説明します。

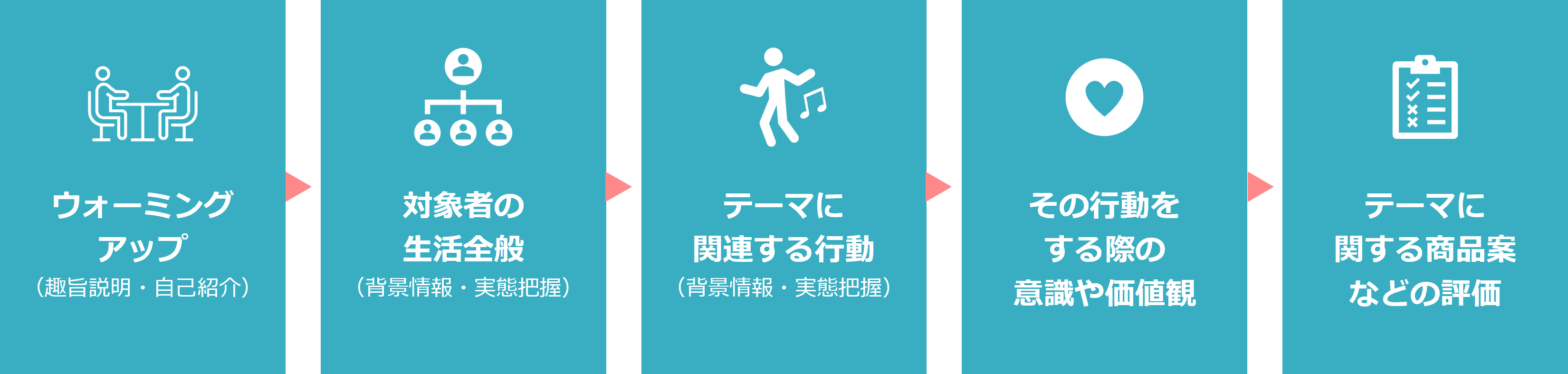

下記の図が「大きなテーマ(調査項目)」の定番の流れです。まずはウォーミングアップ。対象者の名前、大まかな居住地、家族構成、最近ハマっていることや趣味を話してもらいます。インタビュアーと対象者は初対面ですし、お互いのことを知り、会話をする気持ちになってもらうためにアイスブレイクとして行います。

インタビューの流れ

その後、対象者の生活全般、テーマに関する行動、その行動をする際の意識や価値観、テーマに関する商品案などの評価と構成することが多いですが、これには理由があります。身近な話題から検証したいメインテーマで聞き、対象者の周辺情報、背景情報、生活情報を把握した上で本題に入ります。そうすると、対象者から聴取した行動の前後の繋がりや発言の意図が分かりやすくなります。 また、発言を深堀りする時に、前後関係を加味した突っ込みがしやすく、後ほど行う分析でも納得感のある説明ができるためです。

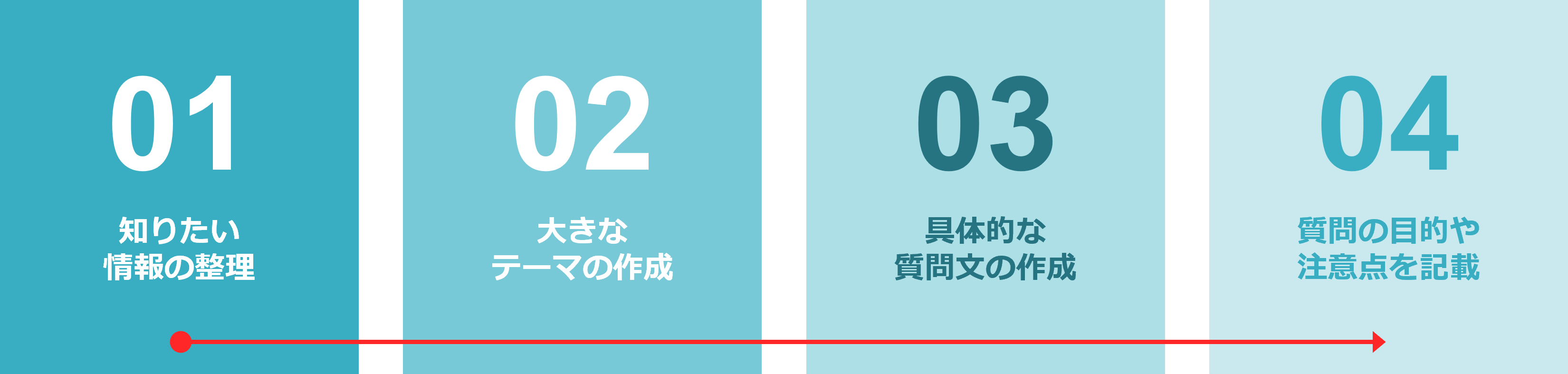

フロー作成時は、質問文は作る前に、情報の整理や大きなテーマ作成が必要です。具体的には、下記の図のような流れで進めます。

インタビューフロー作成の流れ

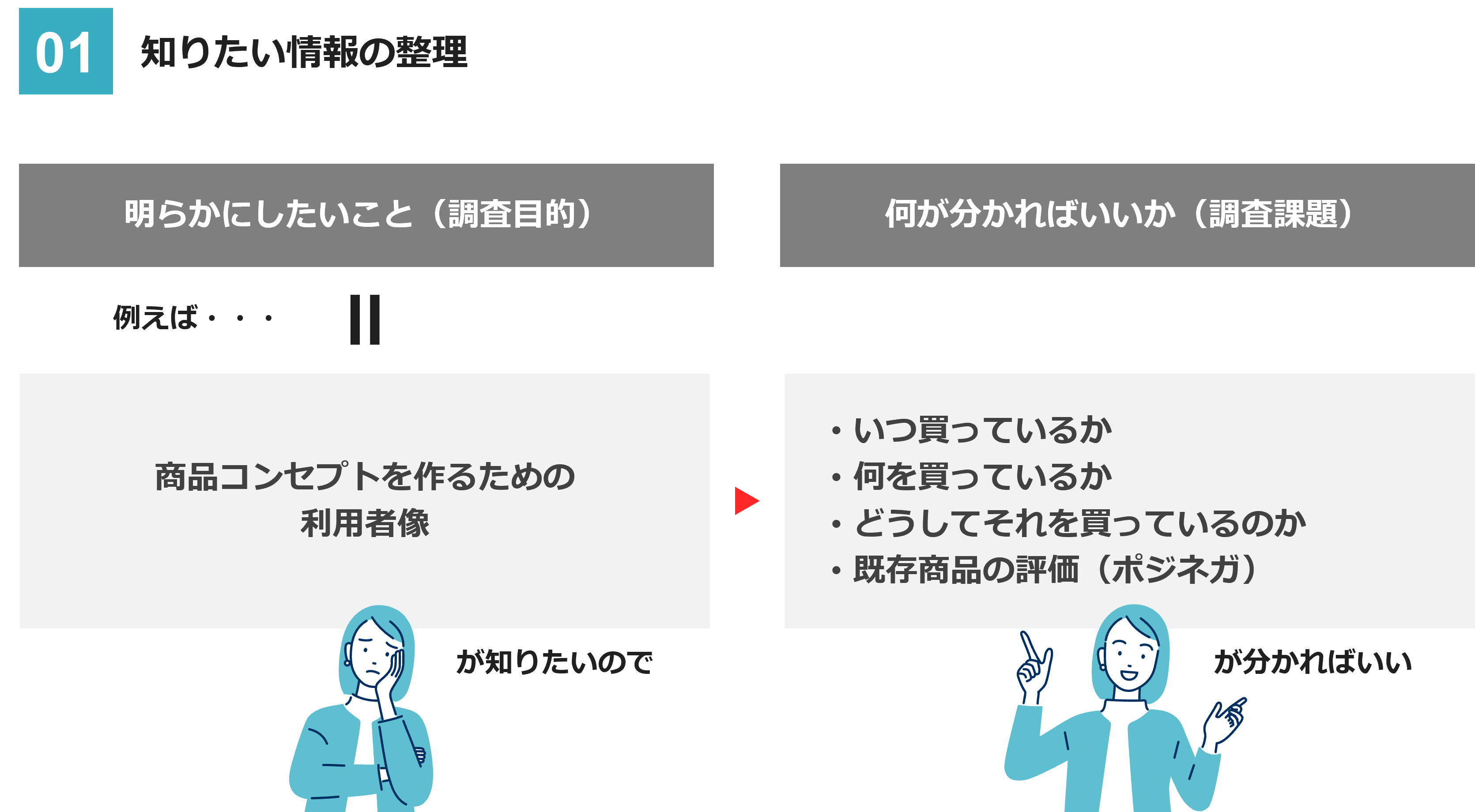

はじめに、課題を意識して「知りたい情報」を整理します。知りたい情報とは、調査目的や調査課題に沿って、「こんなことが知りたい」「こうではないかか」と考えることで導き出され、整理されたものです。そして、そこから得られた情報が何に役立つのか、どう活用するのかを意識することが重要です。また、調査テーマの対象である生活者の行動を想像しておくことも必要です。

次に、大きなテーマ(調査項目)がいくつに分かれるかを考え、作成します。例えばウォーミングアップ、対象者の生活全般、対象カテゴリの利用実態、対象商品の利用実態、コンセプト評価・・・などです。

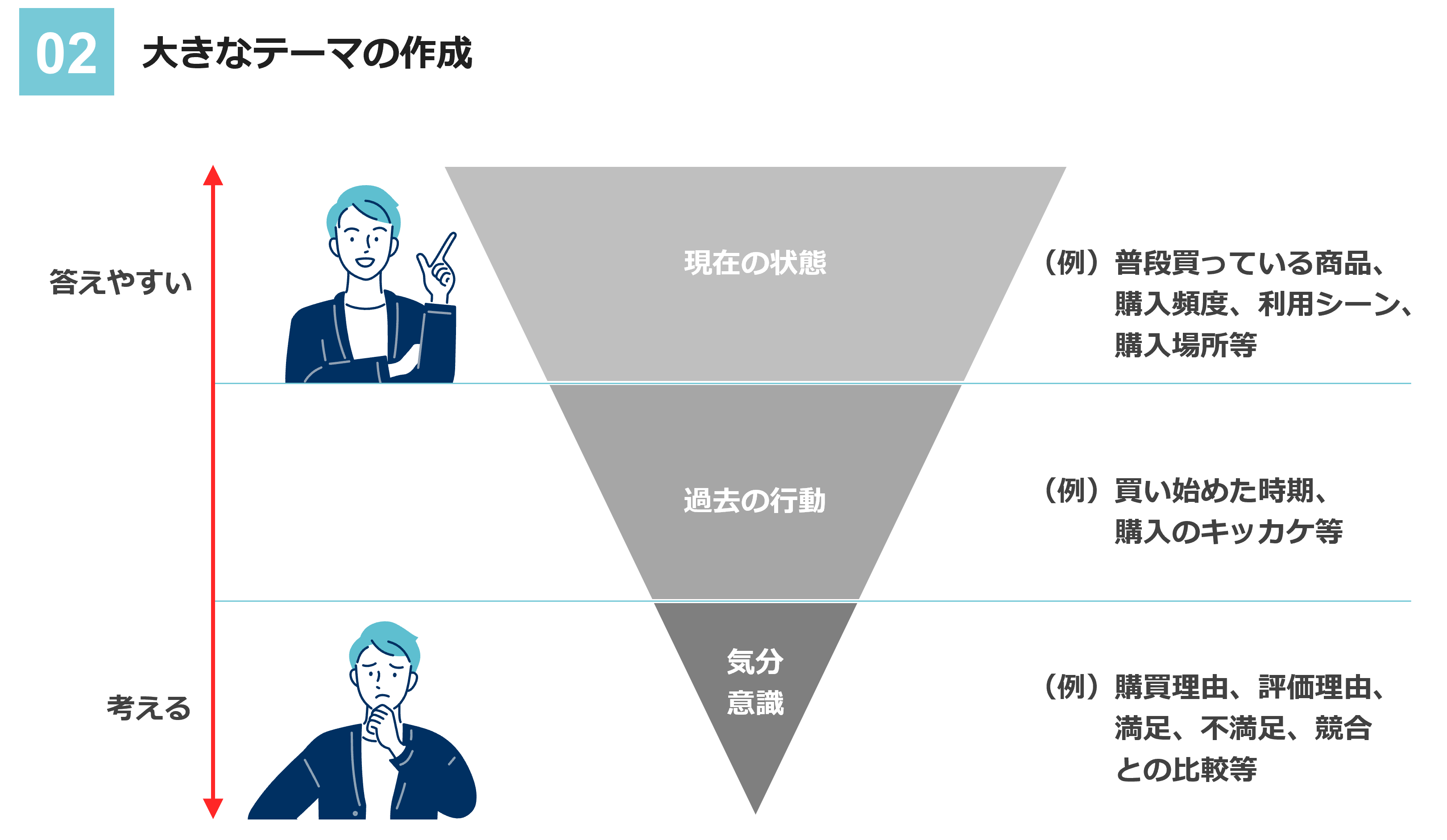

ウォーミングアップで対象者に自分について話す練習をしてもらいます。いきなり具体的な事柄について話してもらおうとしても、普段自分について話す機会のない人にとっては難しいことがあるためです。その後、事実を答えるだけで良い問いで現在の実態を語ってもらい(図表の「現在の状態」)、その後に少し考えたり思い出す必要のある過去の行動を振り返ってもらいます(図表の「過去の行動」)。さらに、無意識に気づいてもらったり、より考えてもらう話をして対象者の意識や気分を掘り下げ、本音を引き出します(図表の「気分・意識」)。

このようにインタビューでは感情や価値観を言語化してもらう必要があり、頭の整理がしやすい、答えやすい聞き方で問いかけることが重要です。

大きなテーマが固まったら、それに対し、知りたい情報をもとに具体的な質問文を作成します。

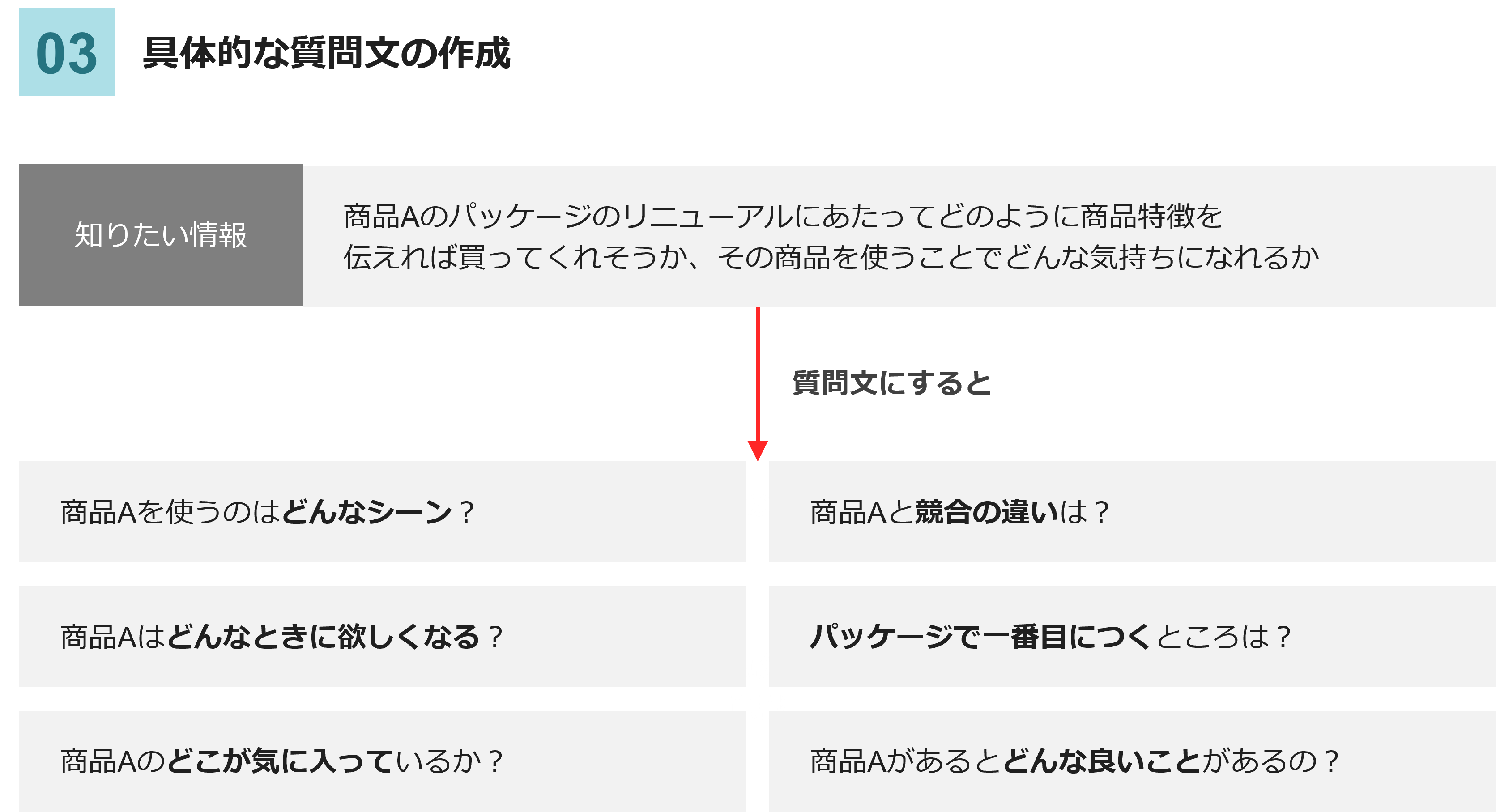

「商品Aのパッケージのリニューアルにあたってどのように商品特徴を伝えれば買ってくれそうか、その商品を使うことでどんな気持ちになれるか知りたい時」の例をもとに説明します。

この知りたい情報の例を質問にすると、「商品Aのどのようなところが気に入っているのか」「その良さがあることで気持ちはどうなるのか」になります。場合によっては対象者にコンセプトイメージやコンセプト文を提示するため、そのタイミングも記載します。

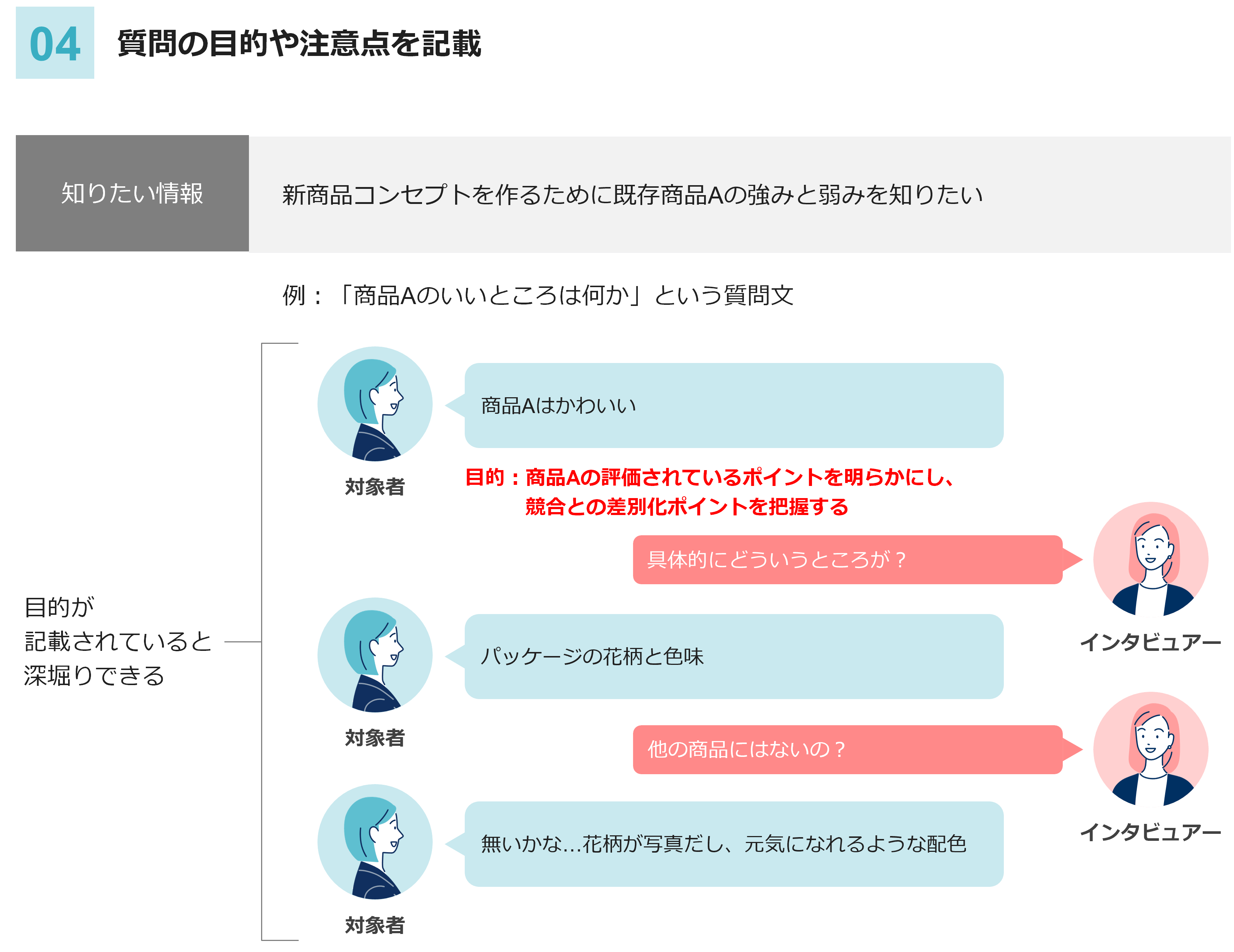

最後にその質問を投げかける目的を記載します。目的を記載することで、調査課題をクリアにするための十分な情報が出てくるまで掘り下げられます。インタビュー時、どうしても話が本題ではないところに逸れてしまうことがあるため、それが起こった時に軌道修正をしやすくなります。また、表面的な回答しか返ってこない時、確認ポイントを軸にすることで深堀りできるようになります。

質問の目的や注意点を記載したら、最後に全体の流れを確認し、時間配分の調整を行えば完成です。

今回はインタビューフローについての概要や作成の流れについて解説しました。インタビューフローがあると調査目的に沿って適切な質問を対象者に投げかけ、課題を解決する調査を行えます。

インテージでは、様々な定性調査手法を用いて課題解決のお手伝いをしています。 「このような課題があるが、どのような調査を行えばよいか」などのお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくわかる「定性調査」① 定量調査との違い、特徴や活用方法を解説!

リサーチまんが 第7話 お客さまの生声は絶対?~「定性調査」の落とし穴~

【フォーカス・グループインタビュー(FGI)】

フォーカスグループインタビューは条件を満たす人を3~6人集め、モデレーターと呼ばれる進行役のもと、グループ単位で行うインタビュー形式の手法です。「性別」「年代」「ライフステージ/世帯構成」「商品の使用状況」「主使用ブランド」などによりグループを構成することで、グループ属性ごとの実態や意識・評価の違いを確認できます。また、複数人数で実施することで、お互いの発言から刺激し合って発想を広げることも可能になります。

自社商品ユーザー・競合商品ユーザーから幅広く意見を聞きたい

ある商品の利用実態を年齢差で見たい

性別によって製品への愛着度が異なるかどうか傾向を掴みたい

ライフステージによって商品選択の方法が異なるのかを把握したい

といったシーンで活用できます。

【デプスインタビュー(DI)】

一対一でインタビューを行うことで、表層的な情報収集ではなく、対象者の生活・行動実態を深く、詳細に掘り下げて聴取することができます。また、質問への答え・反応に応じて、生活・行動実態の裏側にある理由・動機・願望・不満・価値観など、対象者の深層にインタビュアが深く入り込んで質問し、明らかにしていくことができます。

購入プロセス、ヒストリーを明らかにしたい

ブランドに感じている価値を深掘りしたい

きわめて個人的で人前で話しづらいテーマ(お金、病気、体の悩み等)について聞きたい

といったシーンで活用できます。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら