高度経済成長期に終身雇用や年功序列制度が定着し、週休2日制もだいぶ定着してきた。がむしゃらに働いてきた時代を経て、2019年4月には「働き方改革関連法」が施行され、働き方が見直されてきた(※1)。施行から6年が経ち、その間には新型コロナウイルス感染症の蔓延という、従来の働き方を見直さざるを得なくなる状況を多くの人々が体験した 。

では現在、生活者の「働く満足度」はどうなっているのだろう。AIが日々台頭する中で、どう活用し、どのように働いているのだろうか。AIを含めたデジタルツールの活用は「働く満足度」につながっているのだろうか。インテージのビジネスパーソンパネル(サブパネル|アンケート対象者を効率的にスクリーニング)から「働く生活者」を抽出して働く状況や意識を探った。今回の記事が、「働く満足度」を上げる各企業の取り組みに役立てられれば幸いだ。

※1 厚生労働省「働き方改革」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html)

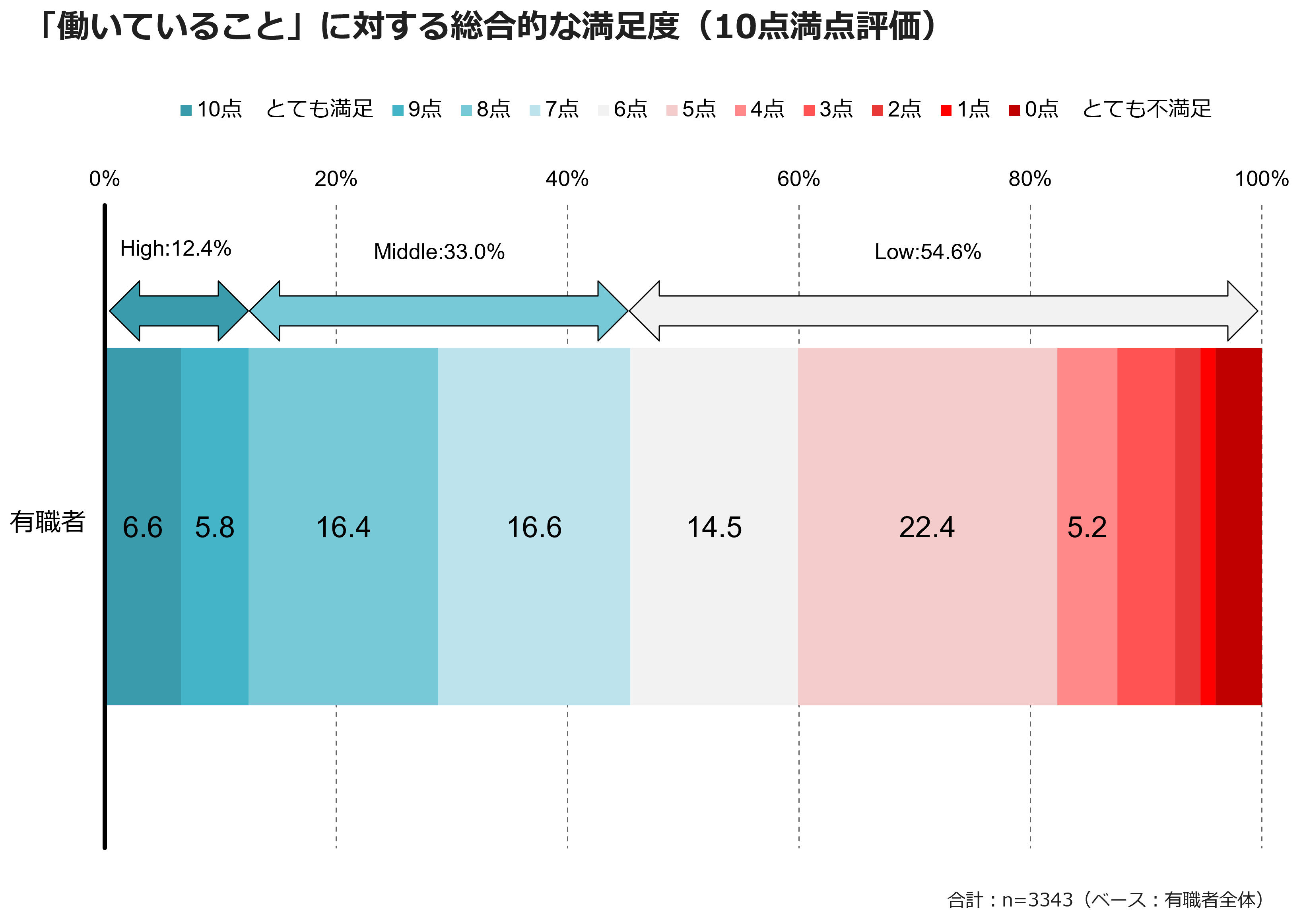

「働く満足度」につながる要因を探るため、まずは現在の「働く満足度」を確認したい。インテージのビジネスパーソンパネルを使って「働く生活者(以下、有職者とする)」を抽出し、働くことの総合的な満足度を尋ねたところ、「5点」が最も多く22.4%。高(High)、中(Middle)、低(Low)に分類すると、「満足度High(10点満点中9~10点)※以下、満足度H」は全体の12.4%、「満足度Middle(10点中7~8点)※以下、満足度M」が33.0%、「満足度Low(10点中0~6点)※以下、満足度L」が54.6%であった。(図表1)

図表1

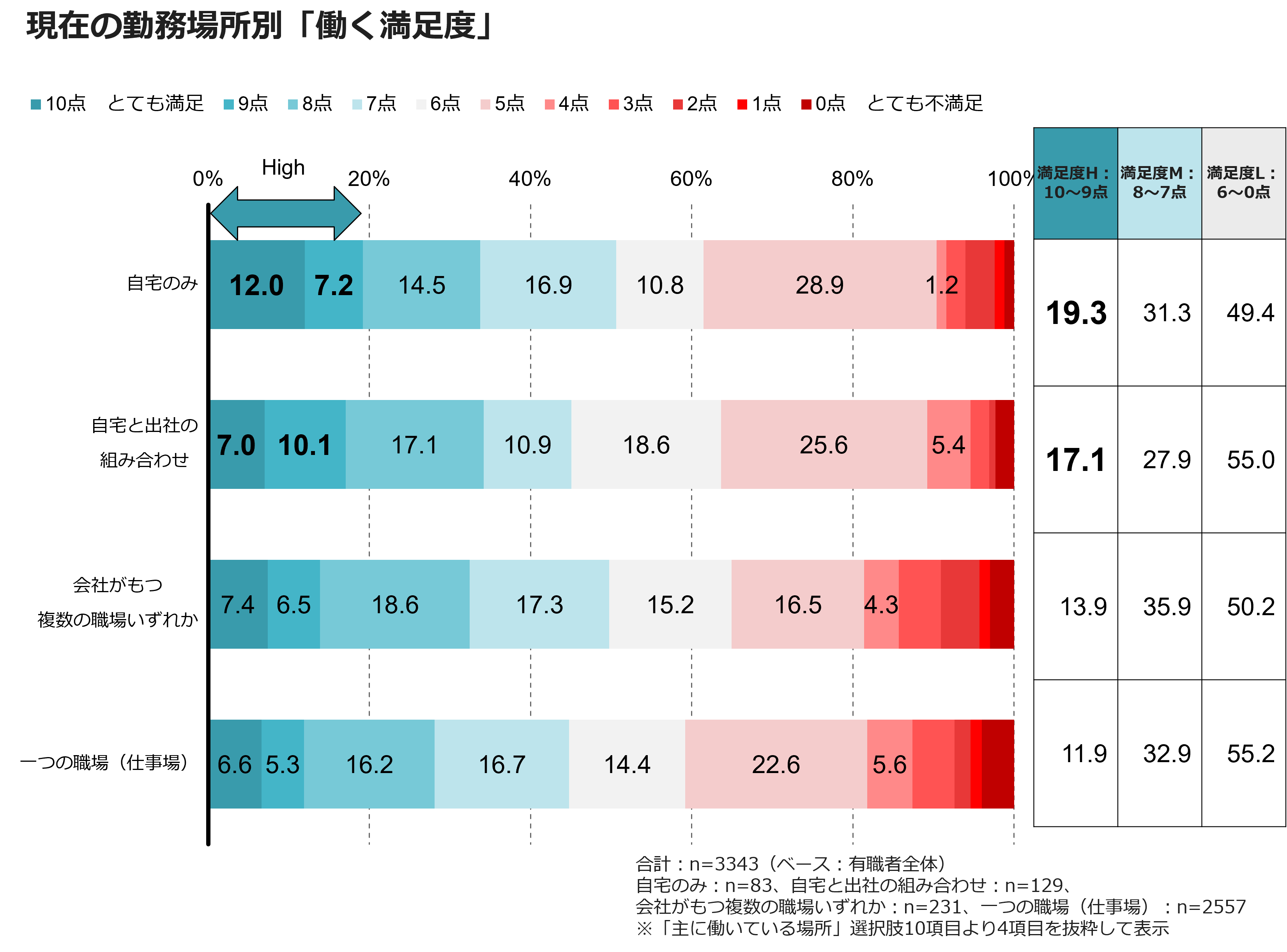

次に、「働く満足度」に「働いている場所」が影響するのかに注目した。

主に働いている場所によって「働く満足度」がどう違うかをみたところ、「自宅のみ」の満足度が「High:10~9点」が19.3%と最も高く、「自宅と会社の組み合わせ(High:17.1%)」がそれに次いで高い。

「自宅のみ」や「自宅と出社の組み合わせ」の人の働く満足度が「一つの職場(仕事場)」よりも高いところをみると、勤務場所の柔軟性(自宅を含めて選択できること)が満足度につながるといえそうだ。(図表2)

図表2

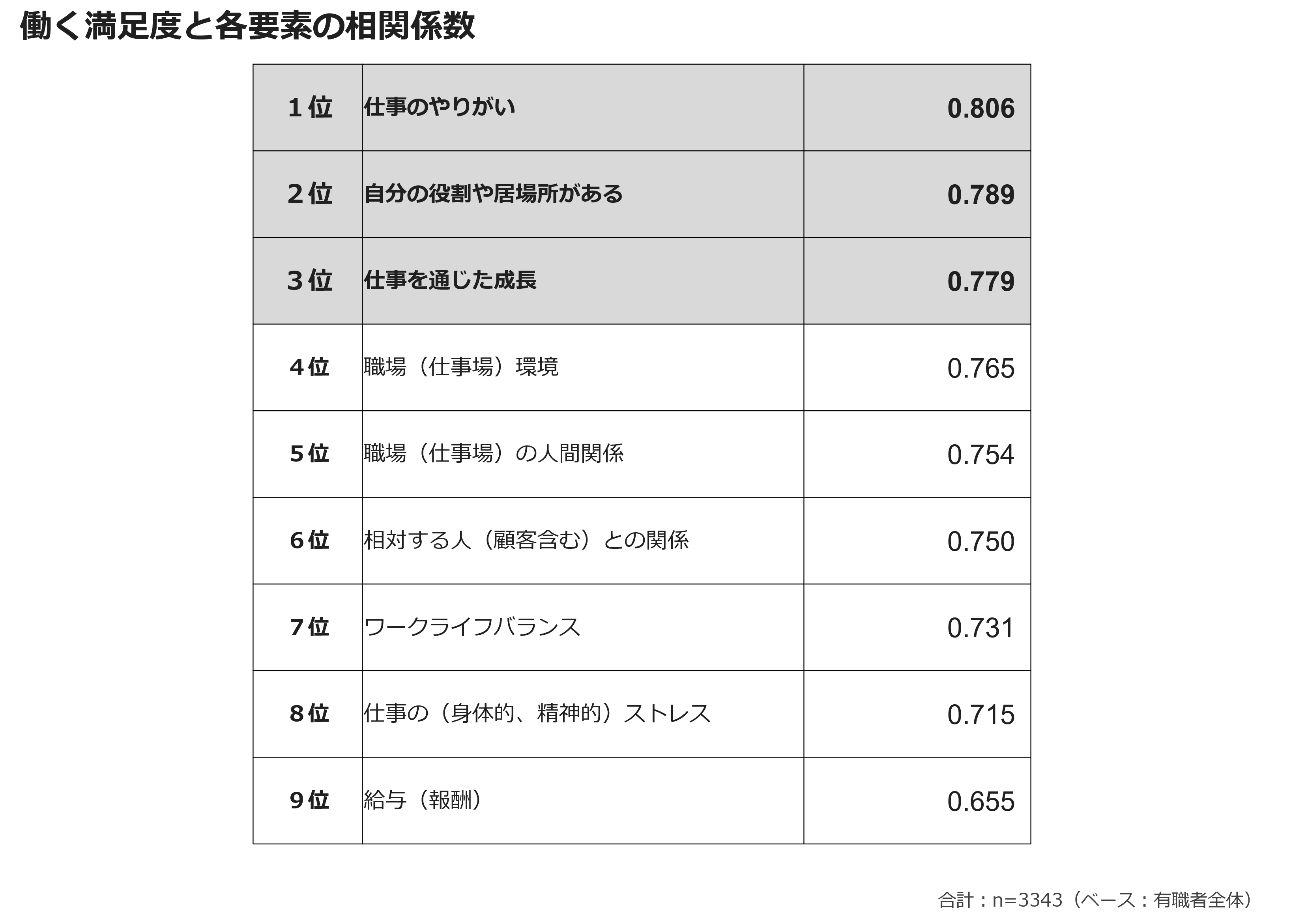

他に、有職者の「働く満足度」はどういった要因と関係するのだろうか。

今回の調査結果から「働く満足度」と、働く要素との満足度との相関係数(*)をみると、「仕事のやりがい」が0.806と最も高い。「自分の役割や居場所がある」「仕事を通じた成長」がそれに続く。

「ワークライフバランス」については、0.731と相対的に「働く満足度」との相関は低めだった。働き方改革によってかなり改善されたため、意識せずとも一定バランスが取れているためではないかと推察する。(図表3)

*相関係数とは、「2つの項目がどれくらい一緒に変化するか」を表す数字で、-1〜+1で表される。1に近いほど強い関係性を示す。

図表3

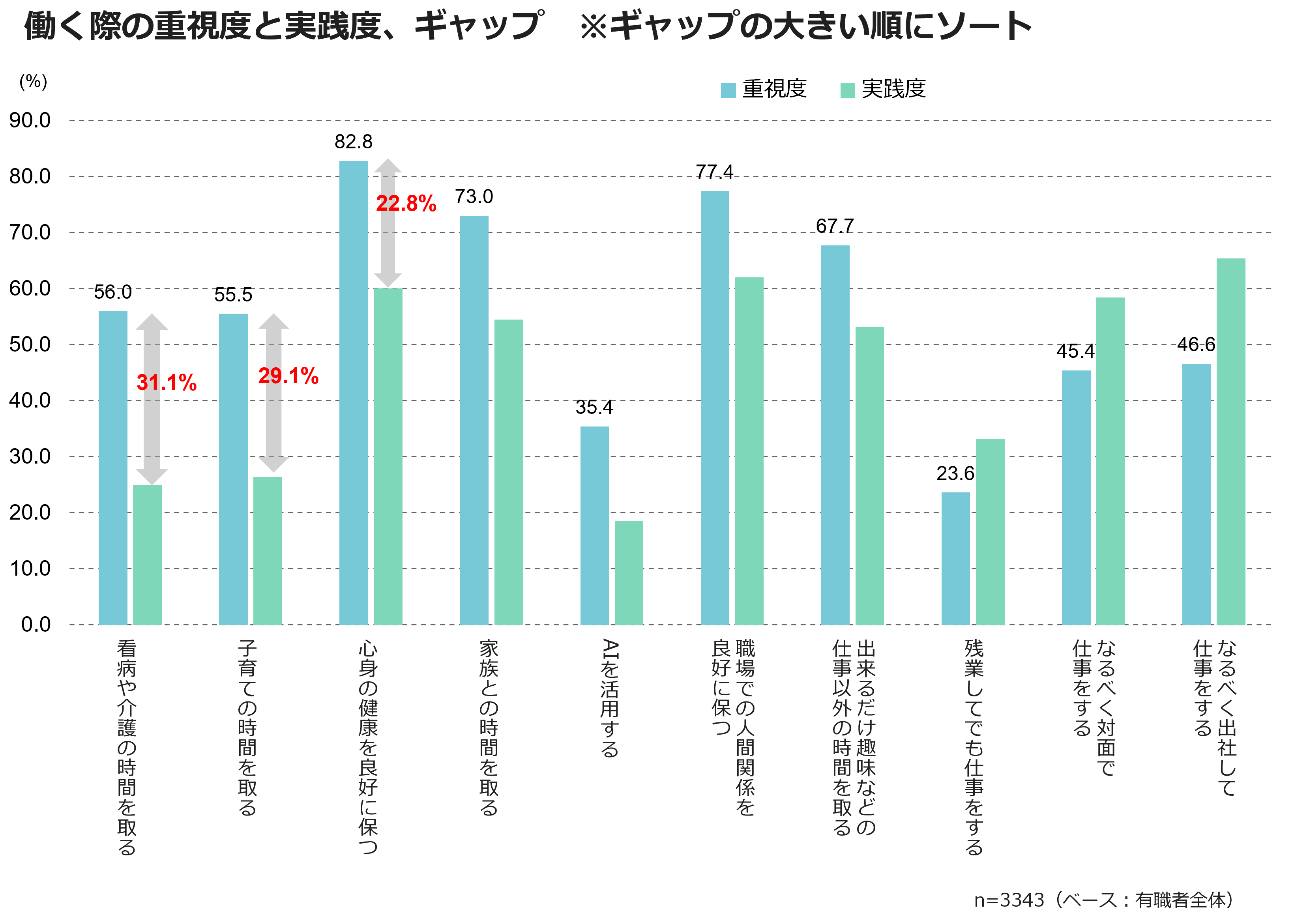

有職者は日々の生活とのバランスを取りながら働いている。働くことにも重きを置きながら生活とのバランスを取ることに対し、何をどの程度重視しており、どの程度実践できているのだろうか。仕事をする上で重視することと実践できていると思うことを尋ね、ギャップを算出した。

「看病や介護の時間を取る」「子育ての時間を取る」が「ギャップが最も大きい」つまり「重視しているが実践できていないこと」であった。(図表4)

図表4

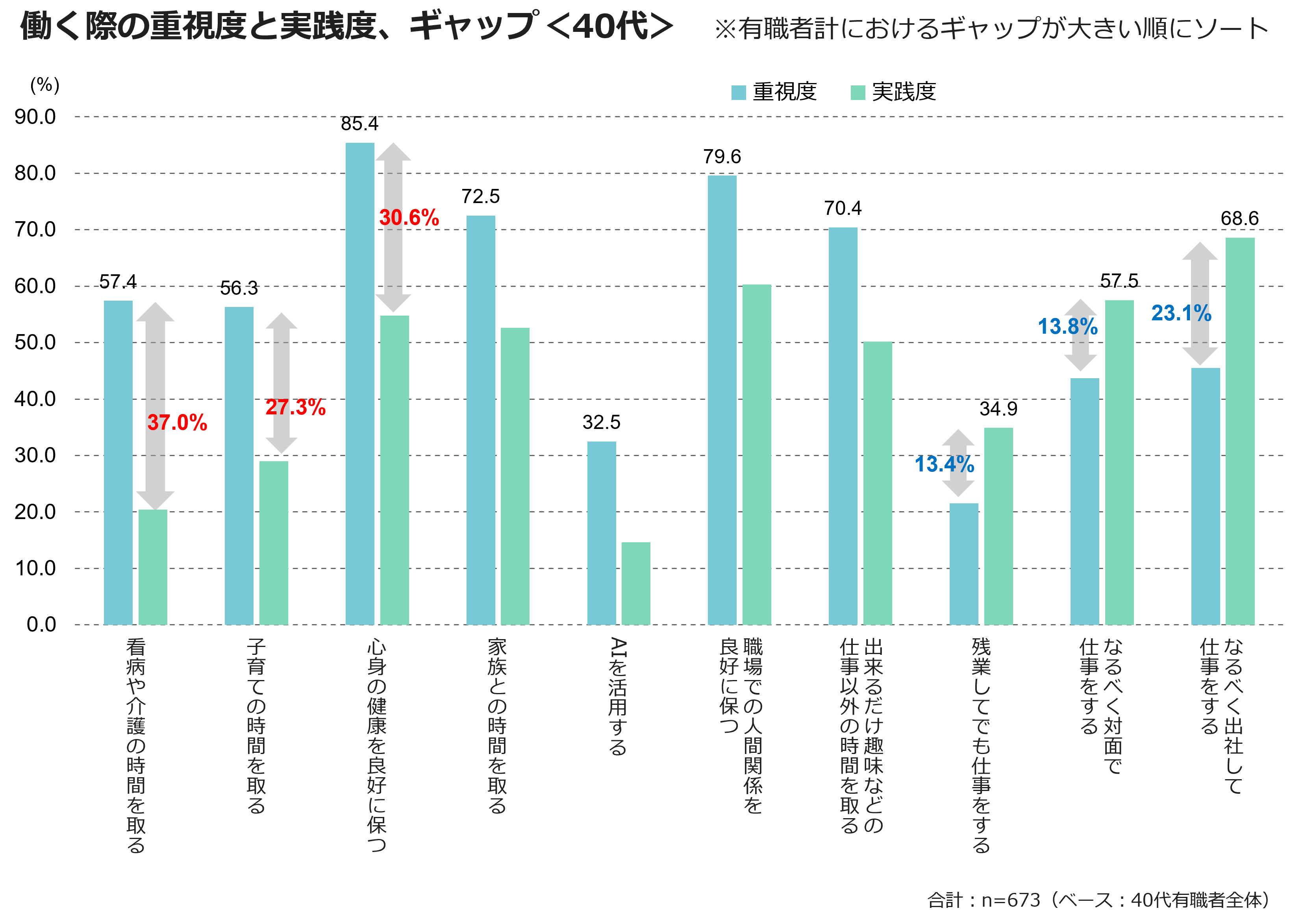

前述の「看病や介護の時間を取る」「子育ての時間を取る」の重視度と実践度のギャップを年代別にみてみたところ、40代でギャップが大きかった。特に「心身の健康を良好に保つ」のギャップが30.6%と大きい。一方、「なるべく出社して仕事をする(23.1%)」「残業してでも仕事をする(13.4%)」などで実施度が重視度を上回っていた。プライベートの時間が満足に取れないなか、仕事に奮闘する姿が目に浮かぶ。(図表5)

図表5

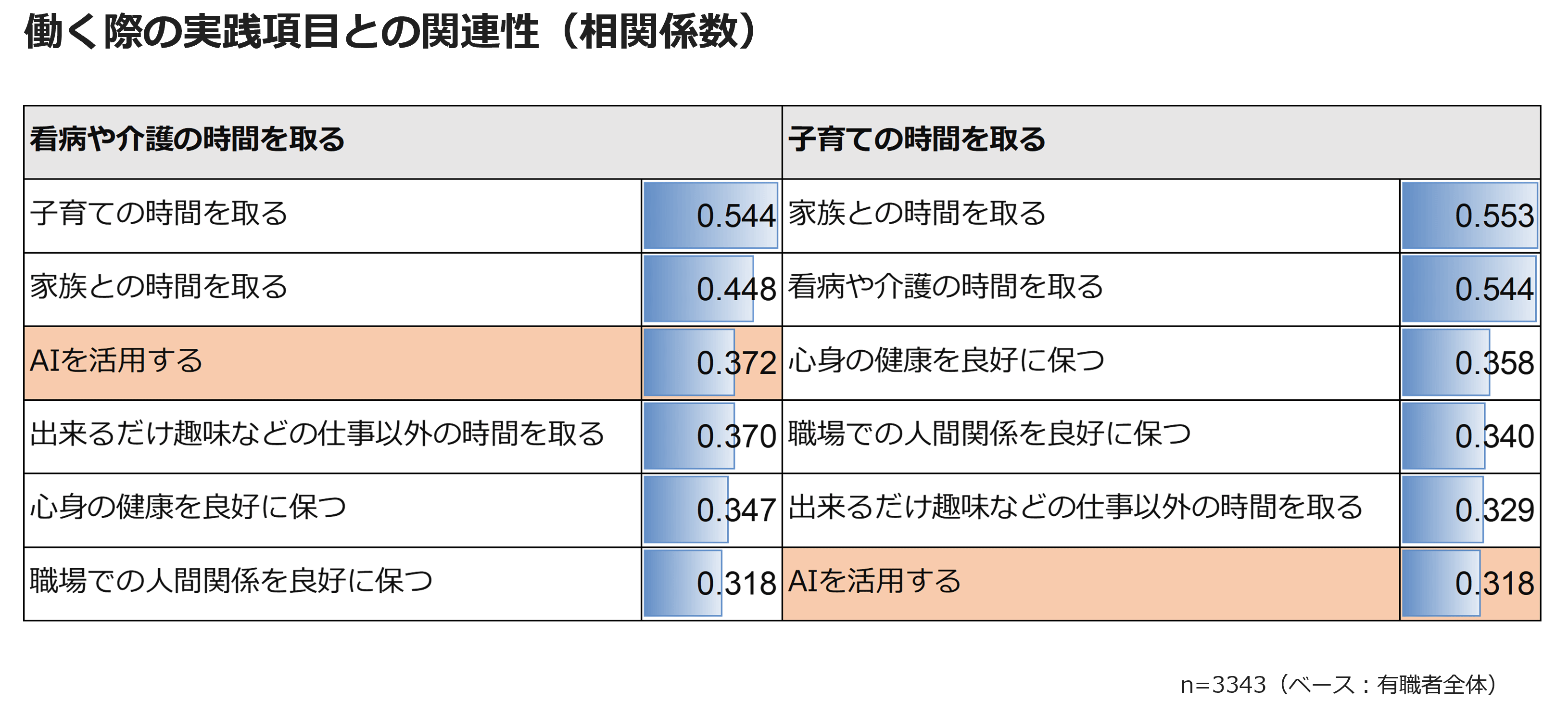

前述の働く際の重視度と実践度のギャップが大きかった「看病や介護の時間を取る」「子育ての時間を取る」ことに対し、職場環境やツールは役立っているのだろうか。その点を明らかにするために「看病や介護の時間を取る」「子育ての時間を取る」と他項目との相関係数をみてみた。

その結果、いずれも「AIを活用する」との相関は0.3台とやや弱めであった。ただし、「看病や介護の時間を取る」では「AIを活用する」が相関係数の高い順3位に挙がり、一定の関連性が見られることから、AIが時間捻出の一助となっている可能性は考えられそうだ。高齢者の見守りには「服薬管理AI」「家庭用AI見守りカメラ」などが、子育て中では「AI育児相談チャットボット」「AIチューター(子どもの学習支援)」などがあり、そういったAIを活用しているものと推察される。(図表6)

図表6

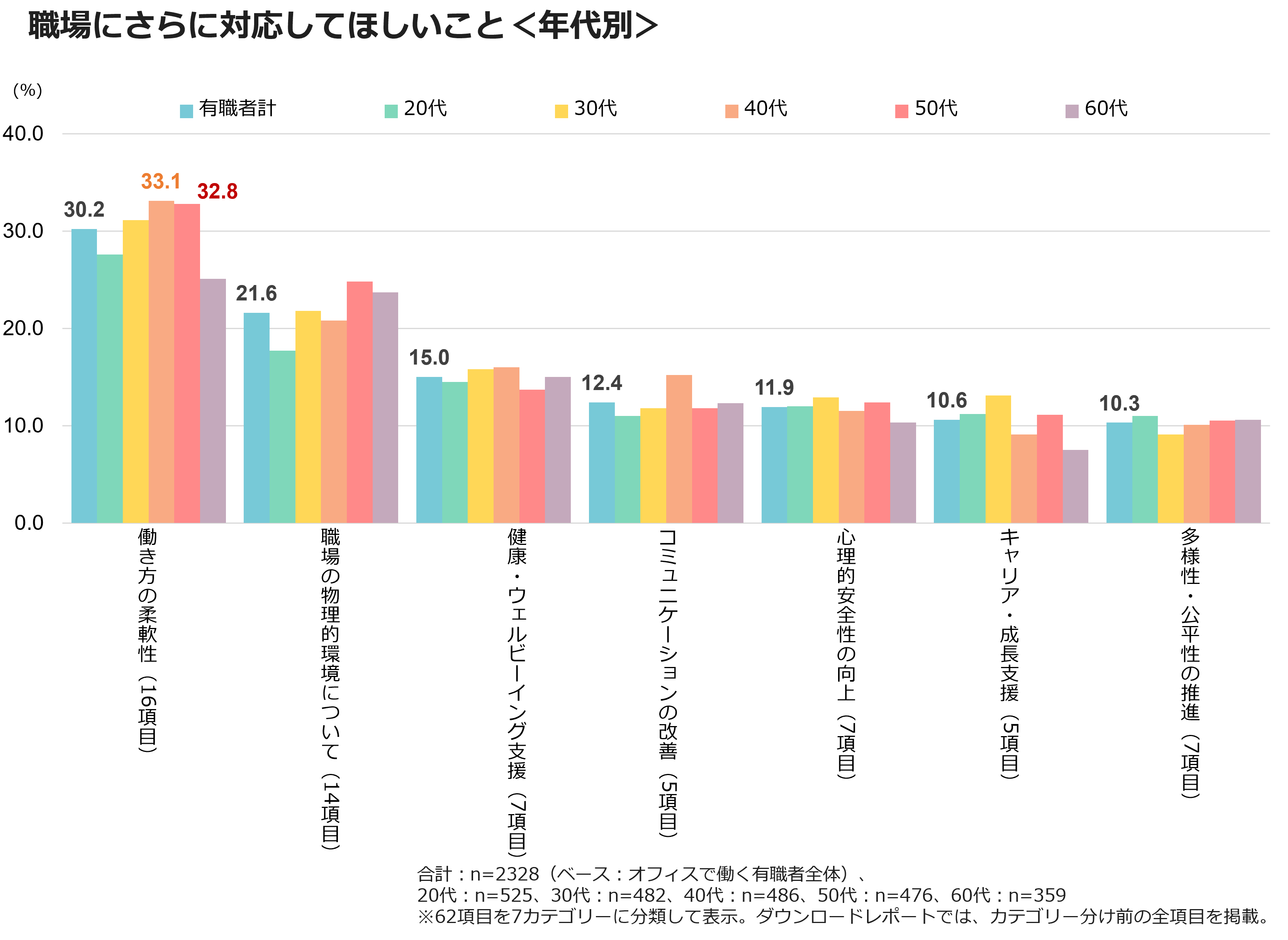

続いて、図表3(働く満足度と各要素との相関)で4位に挙がった「職場(仕事場)環境」についてみていこう。有職者が職場環境や制度に求めるものはなんだろうか。最近「働き手不足」が社会課題となる中で、雇用者側は、働き手をつなぎとめるために、様々な制度や職場環境の充実を図り、魅力的な職場づくりに努めている。では、有職者の満足度を高めるために、雇用者側はどのような対策を取れば良いだろうか、職場環境・制度に関してはライフステージとの関連が高いと言われているので、年代別にみてみたい。

「現在職場で実施済みのこと以外」でさらに対応して欲しいと思っている項目を選んでもらったところ、「働き方の柔軟性」カテゴリーに関することが30.2%でトップだった。年代別で差異がみられ、特に40代が33.1%、50代が32.8%と高い。すでに「テレワーク(リモートワーク)制度」「育児と仕事の両立支援制度」などが導入されているケースもみられるが、さらなる「働き方の柔軟性」が求められていると読み取れる。「リラックススペースの設置」などの「職場の物理的環境」は21.6%と2番目に高かった。環境の整備が一定の効果を生み出しそうだといえる。(図表7)

図表7

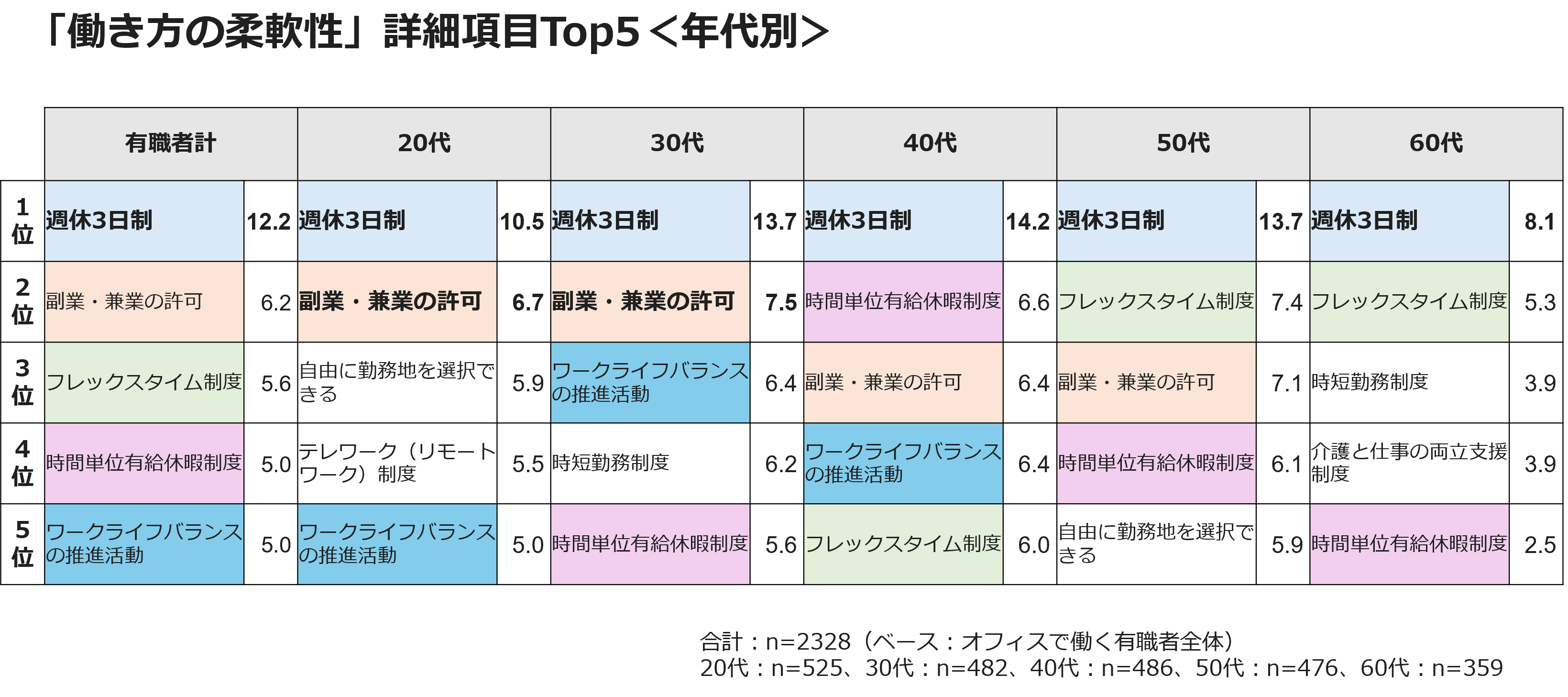

職場にさらに対応して欲しいことの1位に挙がった「働き方の柔軟性」の詳細項目のランキングをみると、「週休3日制」がどの年代でもトップであった。20代、30代では「副業・兼業の許可」が2位にランクされている。(図表8)

図表8

今回の調査結果をみると、「仕事のやりがい」が「給与(報酬)」「ワークライフバランス」よりも「働く満足度」との関係が深いことがわかった。働き方改革が一定の成果を上げ、より働くことの意義が現れた結果ではないかと推察する。背景には、働く場所の多様化、環境の整備、AIを含めたツールの導入も要因としてあると見て取れる。

今後、職場(仕事場)の整備においては、「週休3日制」「副業・兼業の許可」といった柔軟で多様な働き方を支援することが、より「働き方のウェルビーイング」を高めるといえそうだ。

企業ではこれらの「現代版働き方」を踏まえて、生活者と共に「効率的な働き方を支援するAIなどのツール導入」によって時間の捻出を支援出来ると望ましい。職場(仕事場)では、「椅子や机などの整備」や「空調・照明・騒音対策の強化」などは「職場の物理的環境の整備」となり、さらに満足度を高められよう。そのために、今回の記事を役立てていただくことを願っている。

※今回の調査で明らかになった詳細なデータやチャートは、無料のダウンロードレポートでご覧いただけます。レポートにて提供している項目は以下です。ぜひ、ダウンロードしてください。

また、レポートにない項目も聴取しています。興味のある方は担当営業または記事担当者にご連絡ください。

<ダウンロードレポート掲載項目> ※記事にはない「学生」の回答内容も含まれます。

・10項目別の有職者の働き方満足度(Well-being)

・仕事をする場所(現在と今後の希望)

・10項目別の仕事のしかた 重視度と実践度

・職場(仕事場)で実施されていること 実施して欲しいこと

・職場のデジタルツール(現導入と今後の希望)

・キャリア形成、資産形成、グッズ保有など

・仕事に関する考え・意見(有識者・学生別)

・職業の選択理由

・副業、兼業有無

・理想とする働き方

・セカンドキャリアを見据えての取組(開始年齢、希望する職業、準備すること)

・「ビジネスパーソンパネル」回答内容抜粋(職位、従業員規模、転職意向) ※有職者かつ有効回答者のみ

<調査概要>

調査地域:日本全国

対象者条件:20~69歳男女個人

「働いている」とした人。雇用・勤務形態は問わず。

標本抽出方法:ビジネスパーソンパネル(サブパネル)より適格者を抽出

標本サイズ:スクリーニング・本調査一体型:n=3343

ウエイトバック集計 なし

調査実施時期: 2025年8月14日(木)~2025年8月17日(日)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら