「若者の〇〇離れ」という言葉を耳にしたことがあると思います。また、この言葉に、商品企画やプロモーションで頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。テレビ、クルマ、そしてお酒——。しかし本当に“離れて”いるのでしょうか?今回は、大学生との協働を通じて、若者のお酒との関わり方をひも解き、新しい体験設計のヒントを探ります。

「若者の〇〇離れ」。テレビやお酒、クルマなどの「モノ離れ」に留まらず、「風呂キャン」に代表されるように「コト」ですら距離感が変わったものがあるようです。最近では「〇〇キャン=○○をキャンセルする」というPOPな表現も相まって、若者とモノ・コトとの“関わり方の変化”がさまざまな場面で語られるようになりました。

今回は現役大学生とともに「若者とお酒のある風景」をテーマに、「お酒離れ」の背後にある意識を時代的な変化とともに考えてみたいと思います。

今回協働してくれたのは、関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科・森藤ちひろ教授ゼミに所属する4名の3年生です。かれらは大学が実践型の学びの場として展開する「社会起業アドバンスト・インターンシップ」の一環として、インテージの「産学連携共創プログラム」に参加してくれました。かれらと一緒に眺めるお酒のある風景は私たちにどのような気づきをもたらすのでしょうか。

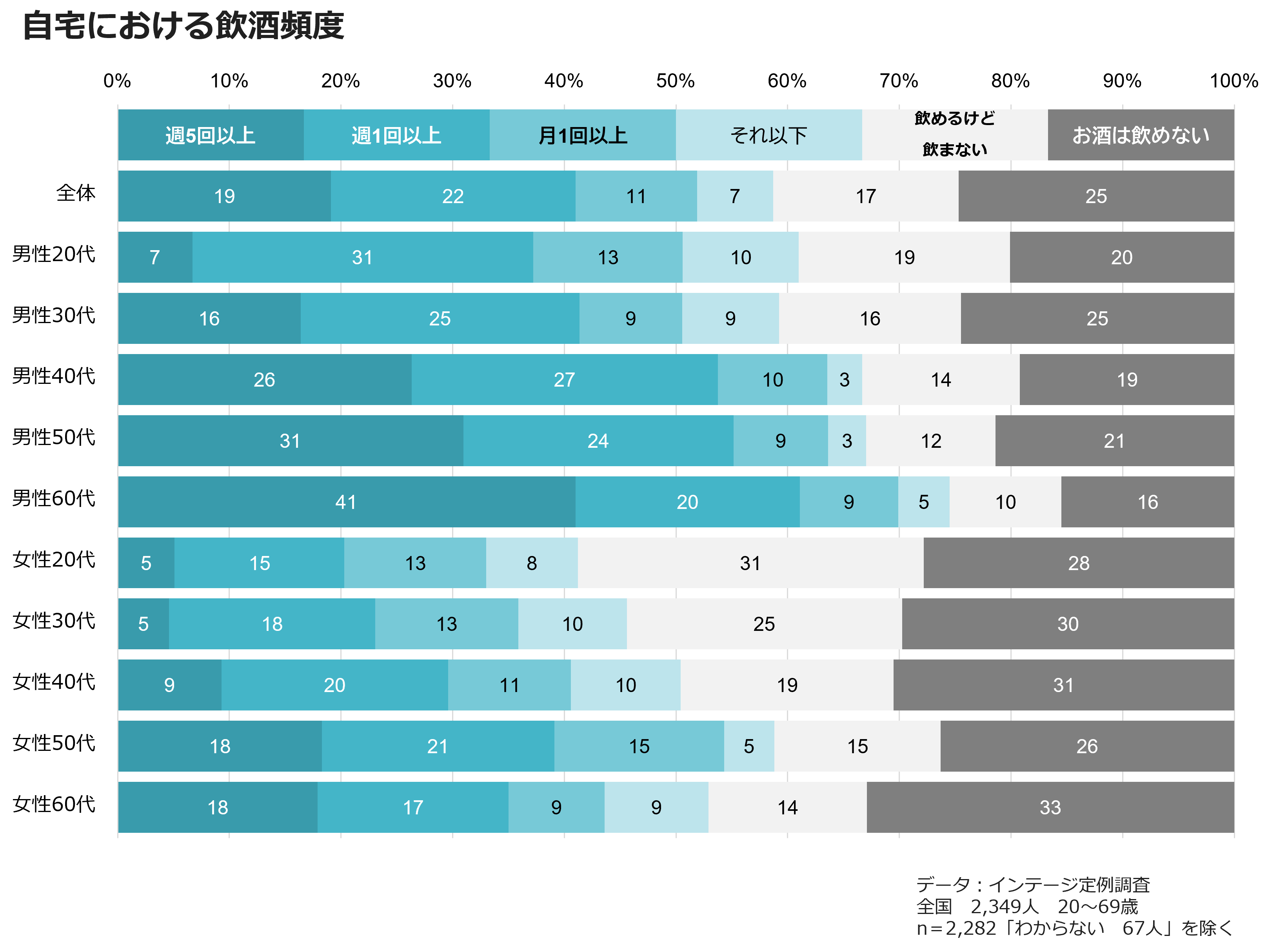

インテージが2025年6月に実施した調査によると、「自宅でお酒を飲む」は全体の約6割。頻度別では「週5回以上」19%、「週1回以上」22%でした。飲酒率は男女とも60代が最も高く、若年層ほど低下傾向にあります。高齢層ではお酒が日常に根づく一方、若者では習慣化していません。特に女性20~30代は「飲めるが自宅では飲まない」が多く、外食時に楽しむ傾向が強いようです

図表1

近年、お酒を飲める人があえて飲まないことを選ぶ「ソバーキュリアス」というライフスタイルが広がり、「飲む・飲まないを自分で選ぶ」という多様な価値観も定着しつつあります。そこで、「ここ1~2年のお酒との付き合い方」をテーマに、お酒のあるシーンでの意識や行動を尋ねました。

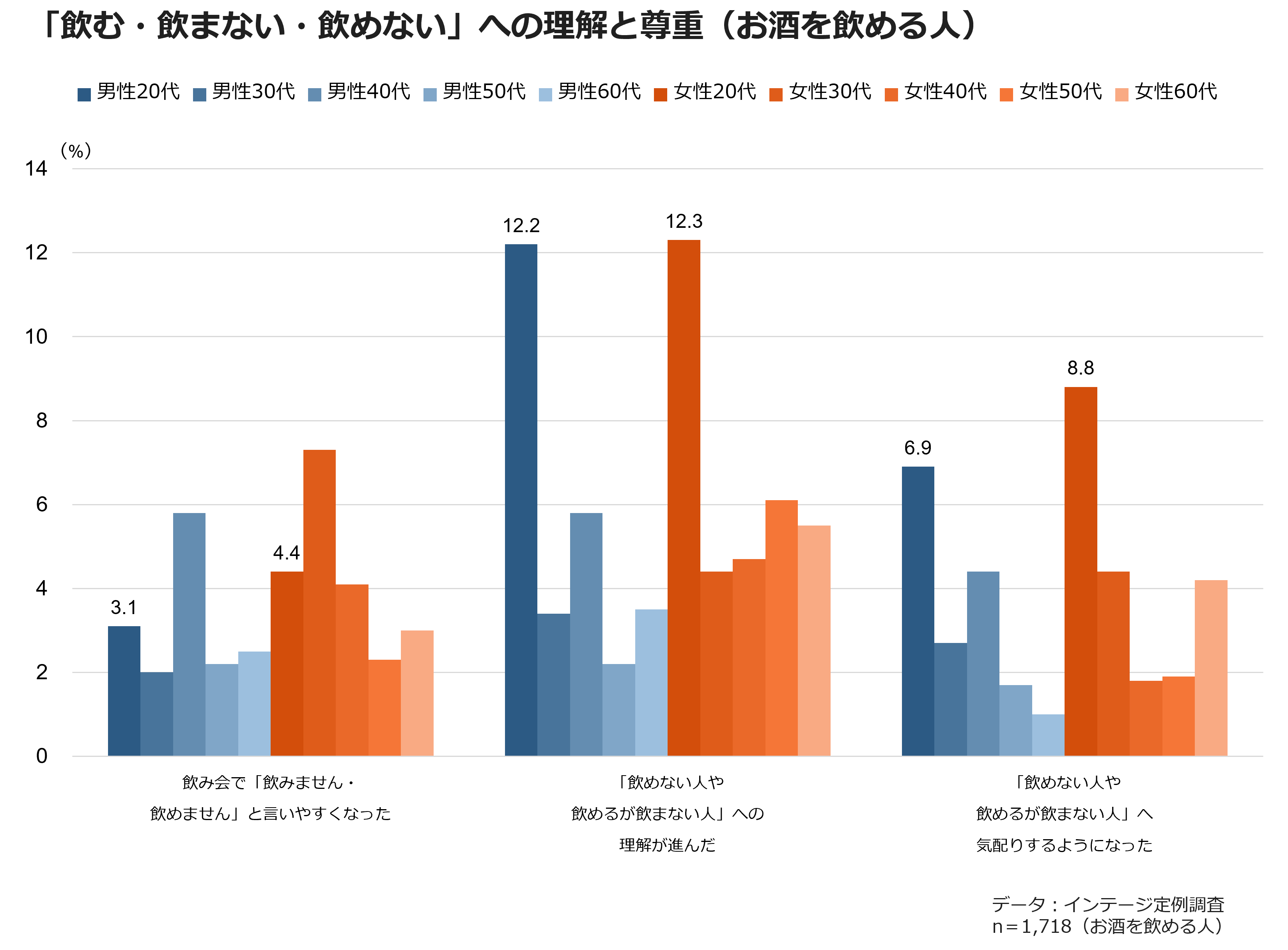

お酒を飲める人の回答を見ると、20代では男女ともに「飲めない人や飲まない人への理解が進んだ」「気配りするようになった」が高く、若年層ほど柔軟な受け止め方が広がっていることがわかります。30代女性では「飲みません/飲めませんと伝えやすくなった」が目立ち、自分の意思を示しやすい雰囲気も見られます。一方、50〜60代では変化が比較的少なく、世代差が明らかになりました。

全体として、「飲まない・飲めない」ことの許容が進み、誰もが自分に合った飲み方を選びやすい社会になりつつあるといえます。

図表2

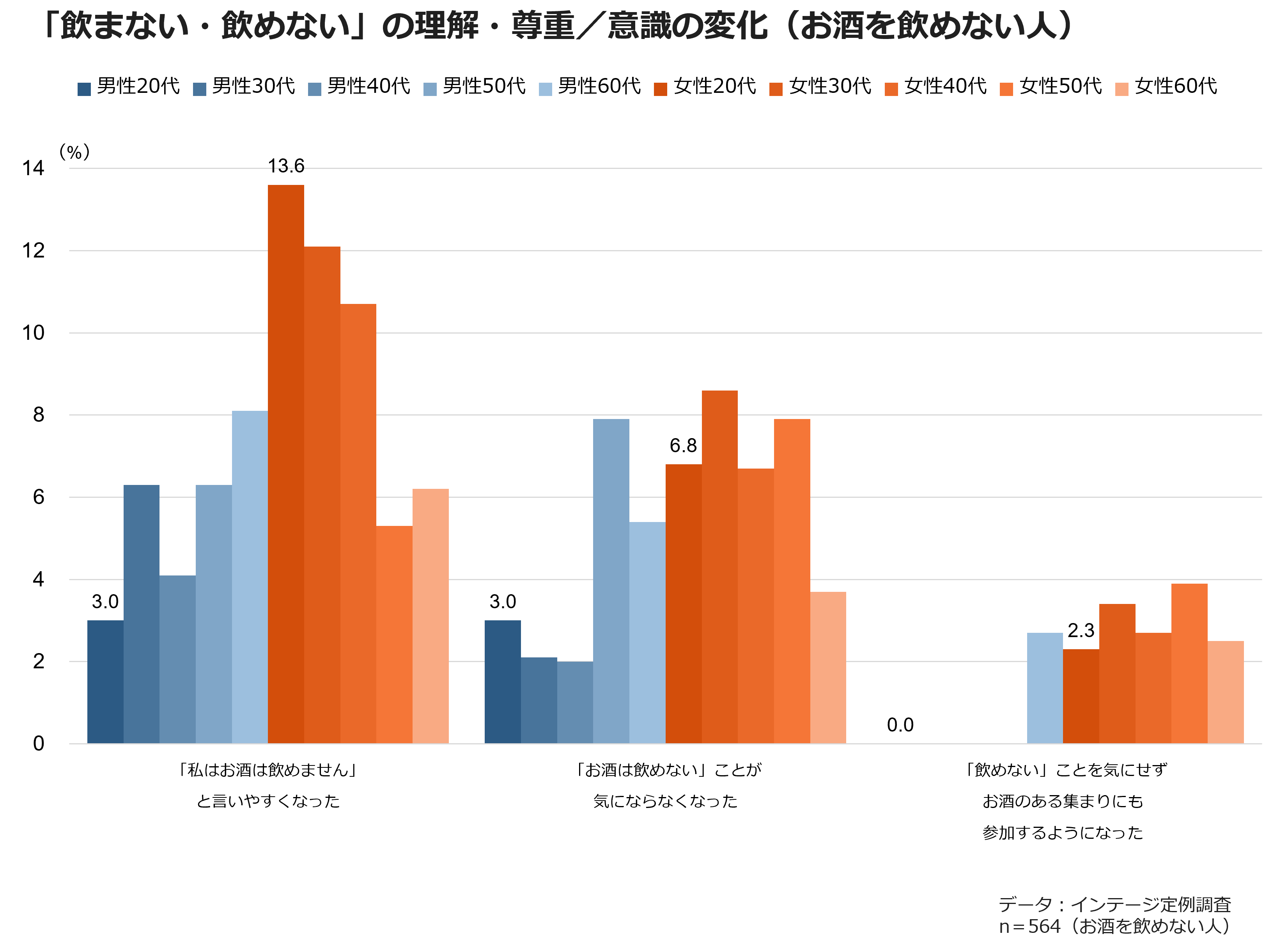

図表3

お酒を飲めない人の回答を見ると、「飲めませんと言いやすくなった」は20〜40代女性で特に高く、若い女性を中心に“飲めないこと”を表明しやすくなっていることがわかりました。男性は女性よりも抵抗を感じる人が多いものの、年代が上がるほどその傾向は弱まり、経験を通じて自然に伝える術を身につけているようです。

また、「飲めないことが気にならなくなった」は女性で高く、男性では50代以降に増加。年齢とともに“飲めない自分”を受け入れる意識が育っているといえます。

「飲めないことを気にせずお酒の場に参加するようになった」は全体では少数ながら、女性を中心にわずかに増加。若年女性は“表明のしやすさ”、中高年層は“受け入れの広がり”と、世代ごとに異なるかたちで「飲めないことの許容」が進んでいる様子がうかがえます。

ここからはアンケート結果を大学生とともに眺めながら、かれらの言葉に耳を傾けたいと思います。

飲める人のアンケート結果【図表2】では「飲めない人や飲めるけど飲まない人への理解が進んだ」という項目が男女20代で著しく高くなっていました。この背景をかれらとともに探ってみると、20歳を過ぎてサークルやゼミ、あるいはバイト先など、お酒も並ぶ食事機会が急激に増え、「飲む・飲まない・飲めない」というお酒にまつわる多様性を目の当たりにしたことや、自分自身とお酒との相性を理解したことが理由にあるのでは、という実感のこもったコメントが溢れ出しました。

また、「飲めない人や飲めるけど飲まない人へ気配りするようになった」についても、お酒のある場では、友人や先輩・後輩の飲みものや酔いの程度をウォッチしつつ、参加したみんなが楽しい時間を過ごせるようになんとなく気配りをしているかも、といった声もあがりました。「お酒を飲む・飲まない・飲めない」への気配りというものでなく、「みんなと過ごす時間をより楽しいものに」という「良き体験」への配慮と捉えた方が正しいのかもしれません。若者の特性として「体験重視」といった志向が取り上げられますが、かれらの発言からそうした価値観とも通じるものを感じました。

飲めない人のアンケート結果【図表3】では、「お酒は飲めませんと言いやすくなった」という項目が女性の若年層を中心に高くなっていました。この点についても、現在では各自が好きな飲みものを自由に頼む時代に変化しており、「とりあえず生!」の風習はかれらにとってはすっかり昭和レトロなものとして笑い話になっていました。コロナ以降、お店の専用アプリから個々人が注文できるスタイルも広がり、アルコール、ノンアルを問わず「好きな飲みものをいつでもだれでも」という具合にオーダーがしやすくなった、という声も多く挙がっていました。

かれらの言葉に耳を傾けているとお酒のあるシーンに限らず、「個性や多様性の尊重」という意識がごく自然にかれらの深部に根付いていることを感じました。また、実際にお酒も並んだインターン期間中の懇親会では意識としてだけでなく行動にも反映されていることもわかりました。具体的には専用アプリから各自が自分のペースで好きなものをオーダーする様子や、自分のオーダーのついでに私たちの空になりかけたグラスを指さして、「次、なにか頼まれますか?」と声をかけるなど、実にスマートに「多様性の尊重」を実践していました。

学校教育においては1980代頃から「個性の尊重」という文脈でその実践が進んでいました。その後、「個性の尊重」は「多様性の尊重」、あるいは「そもそも、ひとりひとりが違うもの」という認識へと拡がり、子どもや若者を中心に定着していきました。一方、社会や企業における「多様性」を重視する動きは2000年頃から強まったと言われており、当初は少子高齢化による労働力不足や人種問題の解消などを念頭に「ダイバーシティ」という言葉などとともに広がっていきました。

そうした時代的な流れを踏まえるとかれらに内在する「個性や多様性の尊重」という価値観やそれらに根差した立ち居振る舞いがずいぶんと長い年月を経て醸成されてきたことがわかります。

さらに、かれらの話に耳を傾けると高校生くらい(2020年頃)から「ハラスメント」という言葉も授業で頻繁に取り上げられるようになり、相手がどのように感じるか、という「受け手(他者)への配慮」を大切にしようとする心の働きがある、という話もありました。

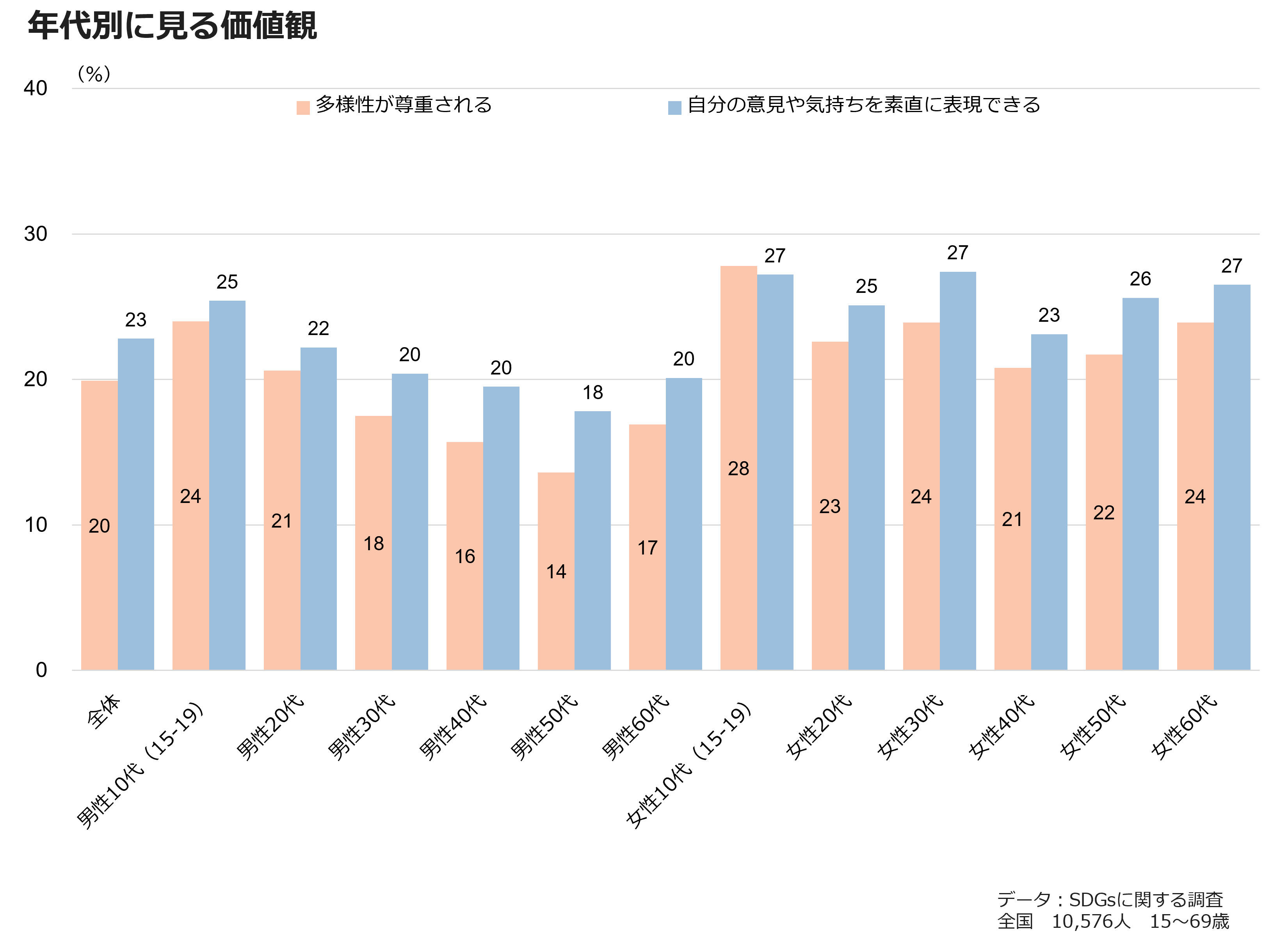

Well-being(心身共にしあわせな状態)であるために大切だと考えている価値観を尋ねたアンケート結果をひも解くと「多様性が尊重される」については、男女ともに10代・20代をはじめとした若年層の方が他層よりも高い傾向であることがわかりました。また、「自分の意見や気持ちを素直に表現できる」という項目についても同様の結果となりました。

男女別という視点でみるとどちらの項目も女性の方が高くなっていることに目が留まったことから、かれらに意見を求めてみたところ、女性の方が多様性の尊重や意見や気持ちの表現について、まだまだ難しさを感じていることが多いからではないか、といった声があがりました。難しさに直面する機会が多いことの裏返しとして、より大切であると受け止めているのかもしれない、という意見に想いを重ねずにはいられませんでした。

図表4

お酒のある場に期待することとして、「コミュニケーション」という言葉が多く挙げられました。テーブルを囲むことで自然と距離が縮まり、普段言えない話がこぼれる——そんな“場のチカラ”を感じる人が多いようです。一方で、「飲み会」と聞くと構えてしまうが、「みんなで食事」と言われると気軽に参加できるという声もありました。離れているのは「お酒」ではなく、「飲まなければいけない空気」なのかもしれません。

Z世代に特徴的なのは、「飲む・飲まない・飲めない」という線引きではなく、シーンや気分に応じて柔軟に選ぶ姿勢、そして時間を共にする相手への思いやりです。個性や多様性を尊重しながら、誰もが心地よく過ごせる場をつくろうとしています。こうした価値観を理解することは、アルコール市場に限らず、飲食・ファッション・エンタメなど多様な分野で“体験デザイン”を考える上でも重要な示唆となるでしょう。

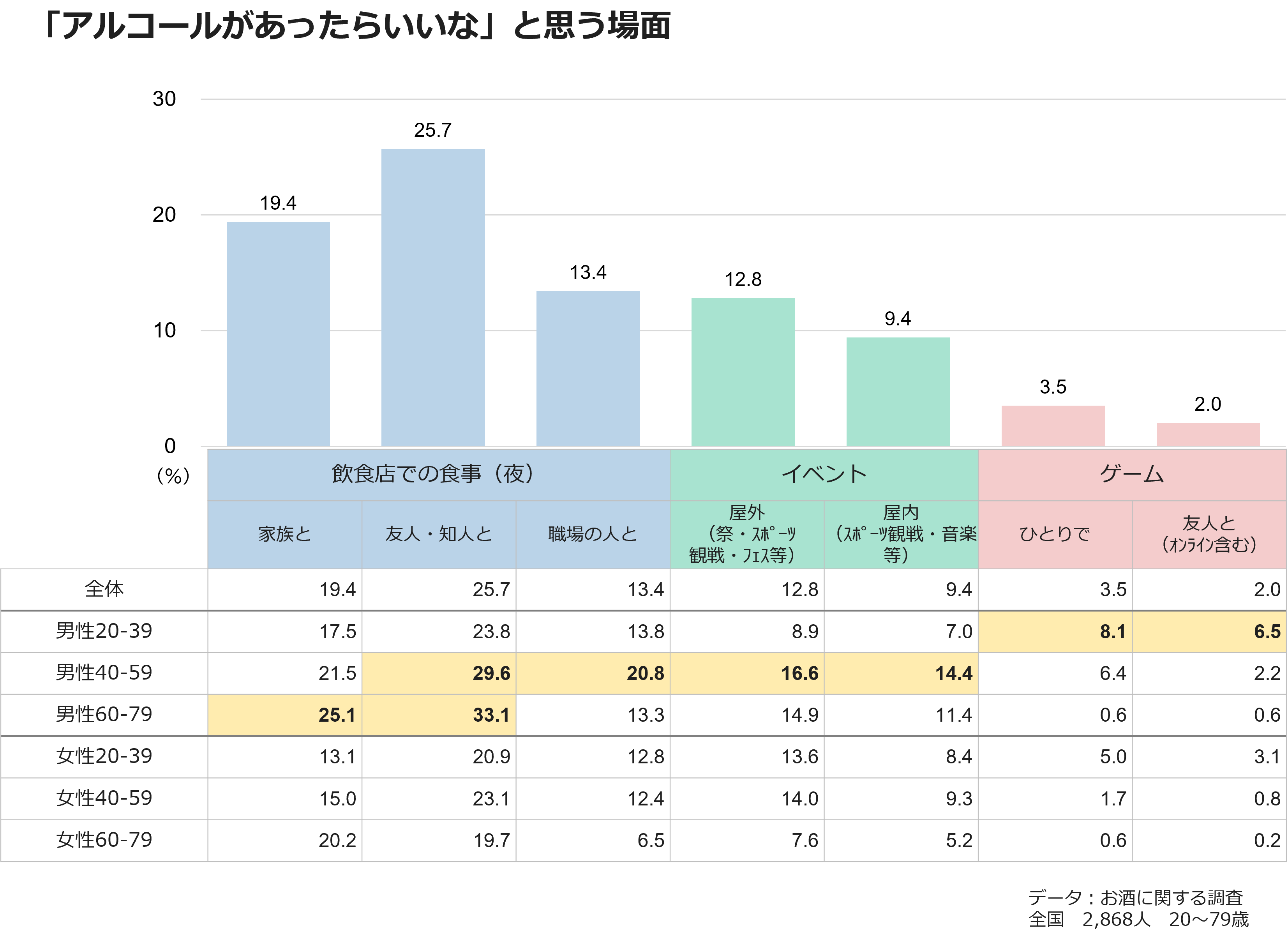

最後に新しいお酒のある風景につながる話をひとつ。「アルコール飲料があったらいいな」と思う場面を尋ねました。夜の食事では相手を問わずニーズが高く、友人・知人との食事では26%、家族との食事では20%が「あったらいい」と回答していました。一方で職場の人との食事は13%にとどまりました。

年代別では、若年層は男女とも友人・知人との食事でのニーズが高く、中高年男性では職場の人との食事にも一定の需要が見られました。高齢層では友人・知人との場が際立ち、定年後の人間関係を大切にしている様子がうかがえます。

図表5

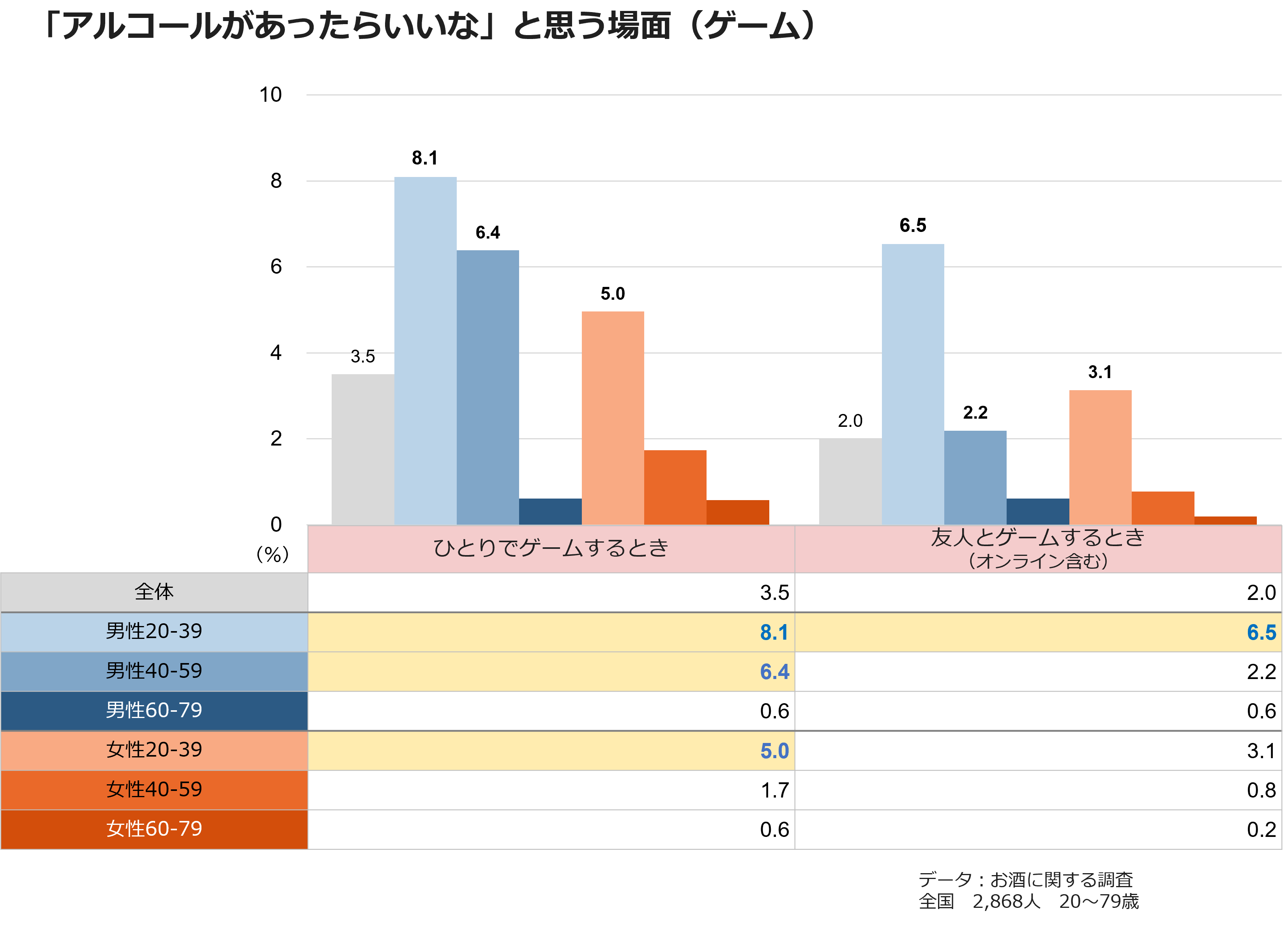

次に「ゲームをしている場面」でのアルコールの「あったらいいな」に注目してみましょう。全体では「ひとりで」(4%)、「友人と(オンライン含む)」(2%)と少数派ですが、男性20~39歳ではそれぞれ8%・7%と高く、40~59歳でも「ひとりで」6%と一定の関心が見られました。女性20~39歳でも「ひとりで」5%と高めで、ゲーム時間にアルコールを楽しみたい層が男女問わず若年層に広がりつつあるようです。

図表6

背景には、世代別のゲームとの親和性に加え、“ゲーム中に飲みたい気分”そのものの広がりがあります。スマホやオンラインゲームの普及により、日常の中でゲーム時間が増え、アルコールを楽しむ新しいシーンが生まれつつあると考えられます。

ゲーム時間の需要はまだ小さいものの、秋の夜長にひとりで没入したり、仲間と協力したりする時間に寄り添うお酒には新しい価値がありそうです。低アル・ノンアルや手軽なパッケージなど、“ゲームの時間を豊かにする飲みもの”という提案には、今後の可能性が感じられます。

ゲームはもちろん、動画視聴の時間なども増えており、以前とは異なる新しい暮らしのシーンが一日の生活時間の中で増えているようです。新しい暮らしのシーンを念頭に置きながら、その文脈に自分たちの商品・サービスをどのように付置するのか、というアプローチはまさに体験のデザインそのものです。「お酒離れ」で片づけず、新しい暮らしのシーンに目を向けてみると、「お酒やお酒のような飲みもの」が醸す気分やムードが求められる場面もそこかしこに在りそうですね。

[利用データ]

①インテージ定例調査

対象者:日本全国 20~69歳男女個人

標本サイズ:n=2,349 ※国勢調査にもとづき性・年代・地域を母集団構成に合わせて回収

調査実施時期: 2025年6月28日(金)~2025年6月30日(火)

②SDGsに関する調査

対象者:日本全国 15~69歳男女個人

標本サイズ:n=10,576 ※国勢調査にもとづき性・年代・地域を母集団構成に合わせて回収

調査実施時期: 2024年12月20日(金)~2024年12月23日(月)

③お酒に関する調査

対象者:日本全国 20~79歳男女個人

標本サイズ:n=2,868 ※国勢調査にもとづき性・年代・地域を母集団構成に合わせて回収

調査実施時期: 2025年8月29日(金)~2025年9月1日(月)

【執筆】

株式会社インテージ 生活者研究センター 田中宏昌

関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科 森藤ちひろゼミ

佐藤優羽、嶌嵜実加、土居夕真、畑野眞子

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら