生活者に選ばれ続けるためにはブランドに愛着を持ってもらうことや、特別なものだと思ってもらうことが大切です。しかし、「生活者に何を伝えればよいかがわからない」「実施した施策の成果を活かせていない」「ブランディングの効果を上手く説明できない」といった声をよく耳にします。

本記事では、ブランド側の思いが先行しがちなブランディングにおいて、受け手である生活者の視点でのブランディングの考え方と、その考え方をベースにブランドを評価し施策に結びつける方法について、インテージが提供するマーケティング支援プログラムの考え方に沿ってデータを用いて具体的にご紹介します。

ブランディングは、生活者にブランドが選ばれる確率を向上させることに作用します。そもそも、ブランディングの目的を一言で言うと「生活者にポジティブなパーセプションを形成すること」だと考えます。より平たく言うと「ブランドが、生活者に思ってほしいように思ってもらうこと」とも言えます。

ブランドが生活者に思ってほしいように思ってもらうことで、ブランドが想起されやすくなり、ロゴや色などの少ない情報でブランドについて多くの情報を思い出してもらえます。また、そのブランドであることこそが生活者の選ぶ理由になり、選ばれる確率が向上することに繋がります。

選ばれるブランドとなるためには、生活者に愛着を持ってもらうなど、人と人の関係性と同様に深いパーセプションを形成することが重要です。しかし、深いパーセプション は直接形成できるものではありません。形成するためには段階を追う必要があるため、段階を間違えるとパーセプション形成に効果が薄い施策を行うことになります。

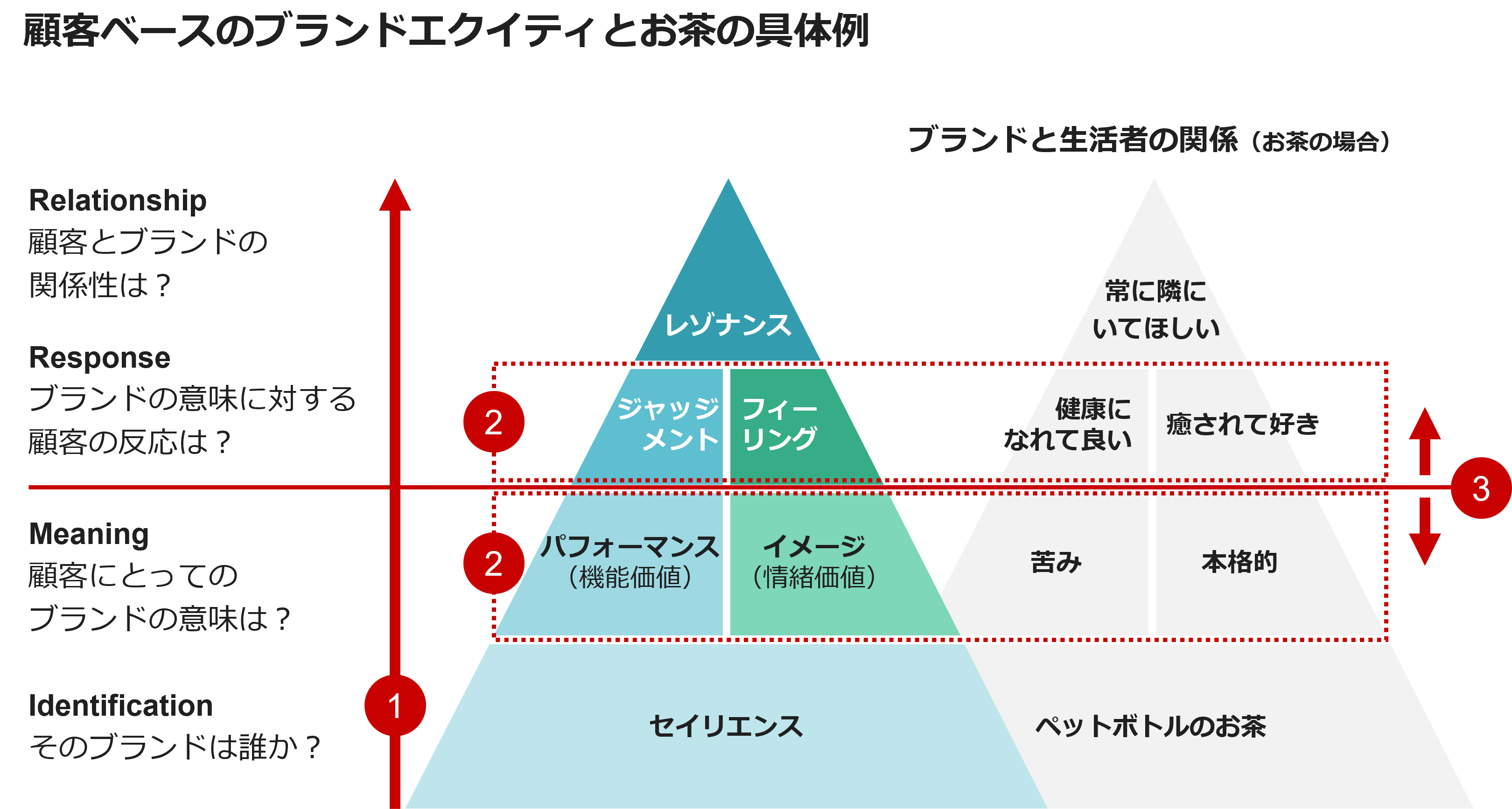

生活者のパーセプション形成の全体像は「顧客ベースのブランドエクイティ」で説明されています(図表1)。ピラミッドの上段に行くほど深いパーセプションの形成を表しています。(顧客ベースのブランドエクイティについて詳しくはこちらをご覧ください。)

図表1

パーセプション形成の特徴として以下の3点が挙げられます。それぞれについて、具体的な考え方をお茶の例で解説します。

お茶の場合:生活者はそのブランドがお茶であること(セイリエンス)を知らないと、「苦み(パフォーマンス)」「本格的(イメージ)」などのブランドが提供してくれることを理解することができません。

お茶の場合:生活者はお茶に対して「苦みがある」といった機能を理解すると同時に同じ情報(味、“苦み”という表記)から「本格的だ」というような情緒的な理解もしています。また、「健康になれて良い」という機能的な評価とともに「気分が癒されて良いな」といった情緒的な評価も行っています。

お茶の場合:「苦み(パフォーマンス)」「本格的(イメージ)」はブランドがコミュニケーションやイノベーションを通じて直接伝えることで生活者も理解ができますが、「健康になれて良い(ジャッジメント)」「癒されて好き(フィーリング)」ということは生活者自身が感じて判断することなので、ブランドから直接伝えても生活者は理解できません。つまり、「苦み」「本格的」などのブランドが提供してくれることを理解し、それらを生活者が評価・判断した上で「健康になれて良い」「癒されて好き」というパーセプション は形成されると考えられます。

このような生活者のパーセプション形成の特徴を理解せずに施策を行うと、例えばそのブランドが「お茶」だということが知られていないにもかかわらず、「常に隣においておきたい」と思ってもらうためのメッセージを送り、「何なのかよくわからない」といった感想が残ってしまう、といった効果の薄い施策を実施することになってしまうかもしれません。

エクイティモデルに沿ってブランドレビューを行うことで、生活者はどの段階までパーセプションが形成できているのか、何を形成する段階なのか、そしてその形成には何を伝えることが有効なのかを明らかにすることができ、ブランディングに効果的な施策を行うことに繋げられます。

具体的には、以下の3つのステップでレビューしていきます。

STEP1:パーセプションの形成状況を明らかにする

STEP2:深いパーセプション形成に寄与しているブランドイメージを明らかにする

STEP3:パーセプションの売上への貢献を明らかにし、次期目標を設定する

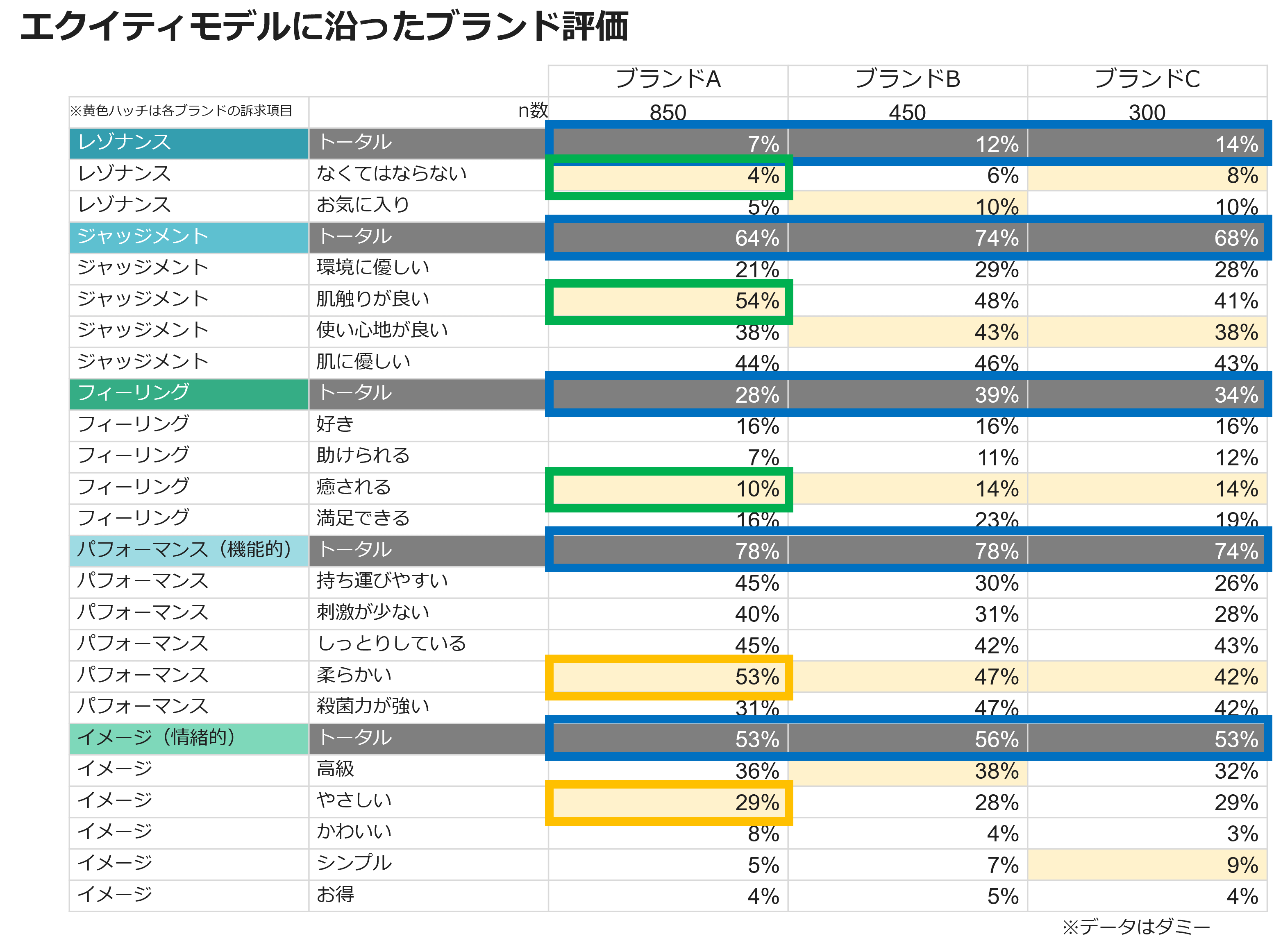

ここではウェットティッシュを想定したダミーデータを例に解説します。ブランドAは生活者に「肌触りが良い」、「癒される」と感じてもらい、「なくてはならない存在だ」と思ってほしいブランドだとします。また、このように思ってもらうために、ブランドAは柔らかさや、やさしい感じを特徴として打ち出しているとします。

STEP1:パーセプションの形成状況を明らかにする

図表2はエクイティモデルに沿ってブランドイメージを聴取した結果を想定したものです。

図表2

ブランドAに着目して見てみましょう。この場合、ブランドAに対して生活者は機能的な特徴も情緒的な特徴も知っており、「このブランドの特徴は?」と聞かれたら何らか答えることができる状態であると考えられますが、生活者の評価や価値にあたるジャッジメント・フィーリング・レゾナンスのスコアは競合より低く、ブランドが提供してくれることが自分自身にとって何か意味や価値があるものだ、とは思ってもらえていないと言えそうです (青枠)。

さらに、ブランドAが訴求している「やさしい」というイメージは生活者にとっては特段訴求していないブランドB・Cと同じようなものだと感じられていると考えられます(黄枠)。ただ、ブランドAが感じてほしい「肌触りが良い」ことは生活者には競合よりも強く印象として持っている上、ブランドAの中でも強く感じられていると言えそうです。

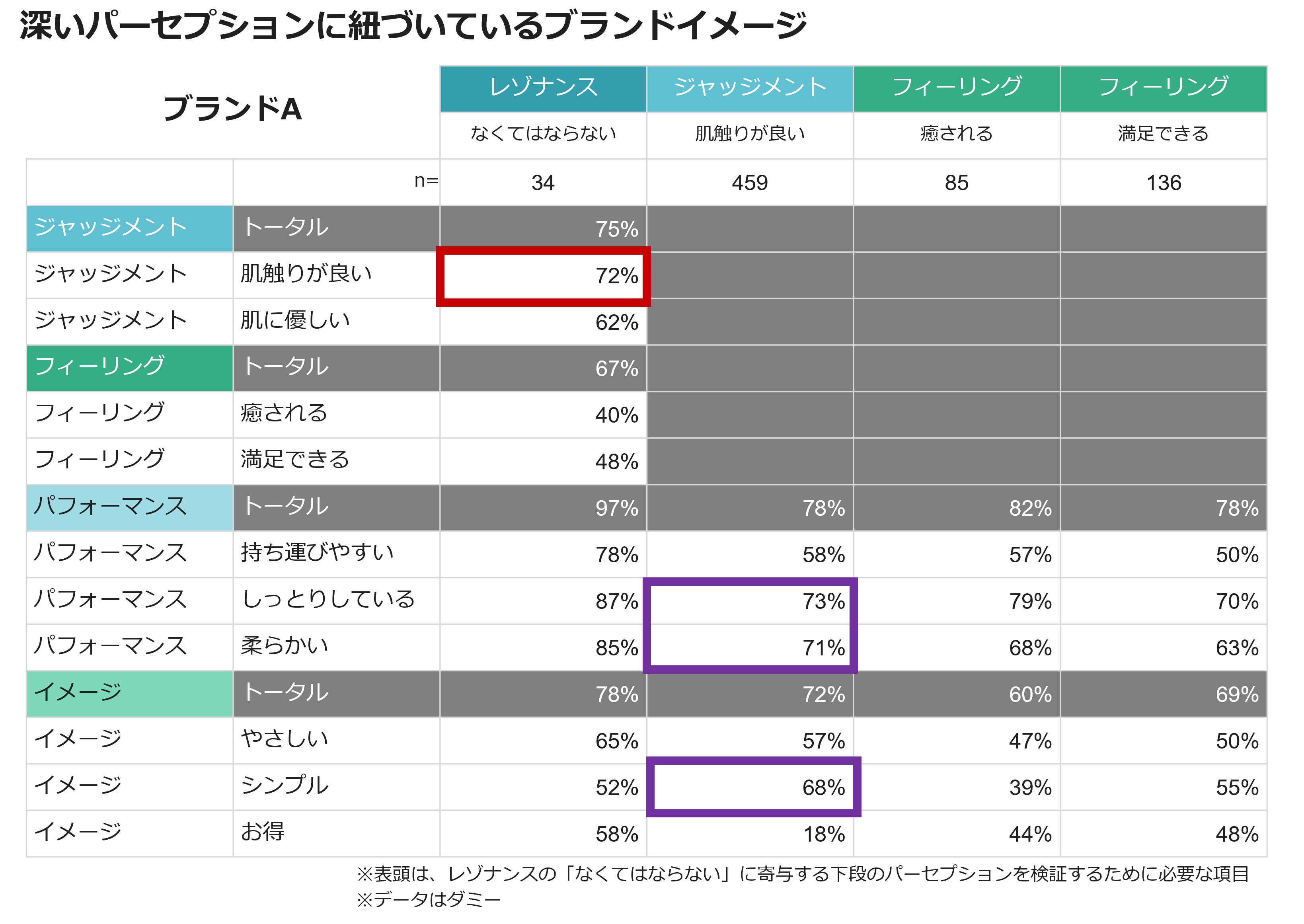

STEP2: 深いパーセプション 形成 に寄与している下段のパーセプションを明らかにする

図表3はブランドイメージ同士でクロス集計をした結果を想定したものです。上段の深いパーセプションの形成に寄与している下段のパーセプションを確認します。

図表3

この場合、ブランドAに「なくてはならない」という深いパーセプションを形成できている生活者は、「肌触りの良さ」を自分にとっての価値としてよく感じていると考えられます(赤枠)。また、ブランドAを「肌触りが良い」と評価している生活者は、ブランドAは「しっとりしていること」や「柔らかく、シンプルなこと」をブランドの特徴として感じていると言えそうです(紫枠)。

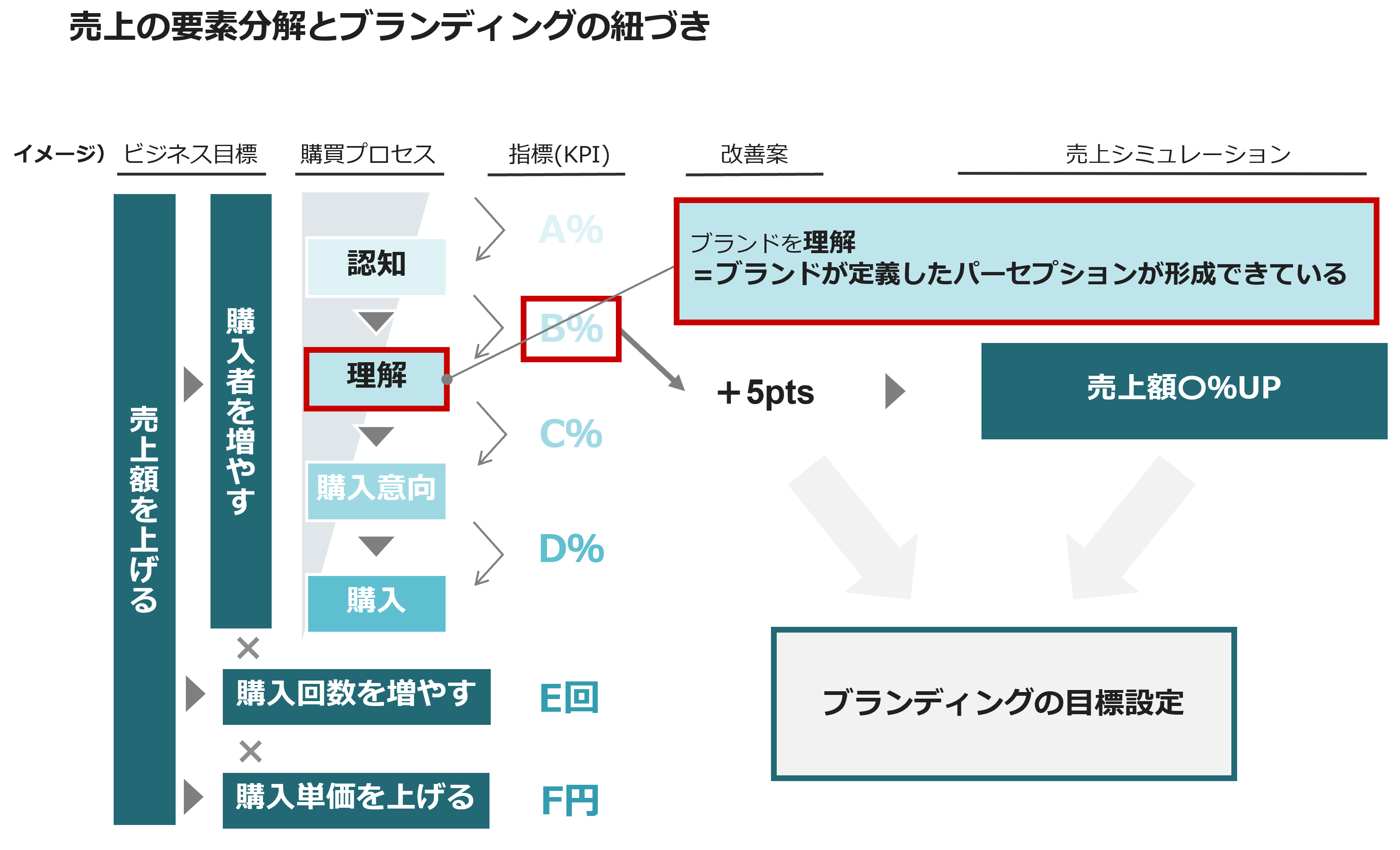

STEP3:パーセプションの売上への貢献を明らかにし、次期目標を設定する

ブランディングの目的は「生活者にポジティブなパーセプションを形成すること」ですが、ビジネスの一部ですから売上に貢献する必要があります。売上とブランディングを紐づけることで、ブランディングと売上を同じ指標で議論や目標設定をすることが可能になります。

図表4は売上の要素分解とブランディングを紐づけることで、売上シミュレーションからブランディングの目標設定を行うイメージを表しています。売上構成の要素分解の考え方として、ファネルの考え方があります。(詳細はこちらをご覧ください) ファネルの一要素である「理解者」を「ブランドが定義したパーセプションが形成できている人」とすることで、ブランディングがファネルに紐づき、ブランディングを売上額ベースで考えることが可能になります。そうすることで、売上をベースにしたブランディングの目標設定などの議論が可能になります。

図表4

ご紹介した手法では、パーセプションは段階を踏んで形成していくという視点が入ります。このことで、深いパーセプション形成のためにブランドとして伝えるべきメッセージがわかり、ネクストアクション策定に繋げることができます。

3章で読み解いた生活者のブランド評価からは、生活者はブランドAの特徴は知っているが、自分にとってブランドAは何か意味があるものだと思っていない状態だとわかりました(STEP1)。そうすると、生活者にとってブランドAが意味のあるものだと思ってもらうことが必要だと考えられます。

ブランドAが「なくてはならない」というパーセプションを形成することが有効だと考えたとすると、そのためには「肌触りが良い」という価値につながる「しっとりしている」「柔らかい」「シンプル」というメッセージを伝えることが有効だと考えられます(STEP2)。

また、売上要素と紐づけることで、売上にいくら貢献するかが明らかにできるため、売上目標や投資対効果などを基に、「しっとりしている」ことを伝えるためにどの程度の規模でコミュニケーションや商品リニューアルを行うべきなのかを判断し、ネクストアクション策定に繋げることができます(STEP3)。

インテージでは、本記事で紹介した調査フレームをビジネスマネジメントプログラムとして提供し、お客さまのビジネスに貢献したいと考えています。 ブランド評価をビジネスにさらに活かしたい、ブランドマネジメントやビジネスプランをよりデータに基づいて策定したいなどのご要望がございましたら、こちらの問い合わせフォームからお問い合わせください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら