カーボンニュートラルに向けた取り組みが進む日本において、自動車の電動化も一つの手段として注目されています。

インテージが実施している自動車に関する調査「Car-kit®」では、消費者が「どのパワートレインの車を欲しているのか、また実際にどのような車を購入しているのか」について、毎月継続的に聴取しています。

このようなデータをカーボンニュートラルの側面からも有効活用するため、インテージは2024年8月より、一橋大学経済学部にて環境経済学を専門とされている横尾准教授と共同研究契約を締結し、協働でのデータ分析を行ってきました。

このコラムではその成果の一部を横尾先生に寄稿いただきます。

海外メーカーによる電気自動車(BEV)の市場投入など、日本の自動車市場への注目が高まっています。この背景として、日本政府は「2050年のカーボンニュートラル実現」を宣言しており、それに向けて再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源の拡大を推進していることがあります。そして、日本政府はBEV、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HEV)等を「電動車」と呼びその普及促進に取り組んでもいます。

この状況で日本の家庭 ではどのような自動車を求めているのでしょうか?現状で電動車を保有されている家庭とそうではない家庭の特徴はどういったものでしょうか?これらの疑問に答えるには家庭についてのデータと自動車の購買データの両方が必要となります。新車販売の市場シェアや政府による家計調査だけでは詳しい市場動向を把握してこの疑問に答えることはできません。

そこで、市場調査会社であるインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit」のデータを活用し、計量経済学のデータ分析手法を使うことで、これらの疑問に答えることが可能となります。2024年8月より、インテージと一橋大学・横尾研究室(環境経済学)では共同研究契約を締結し、協働でのデータ分析を行っています。このコラムではその成果の一部をご紹介します。なお、分析は途中であり、より正確な推計値が今後更新される可能性があることにご留意ください。

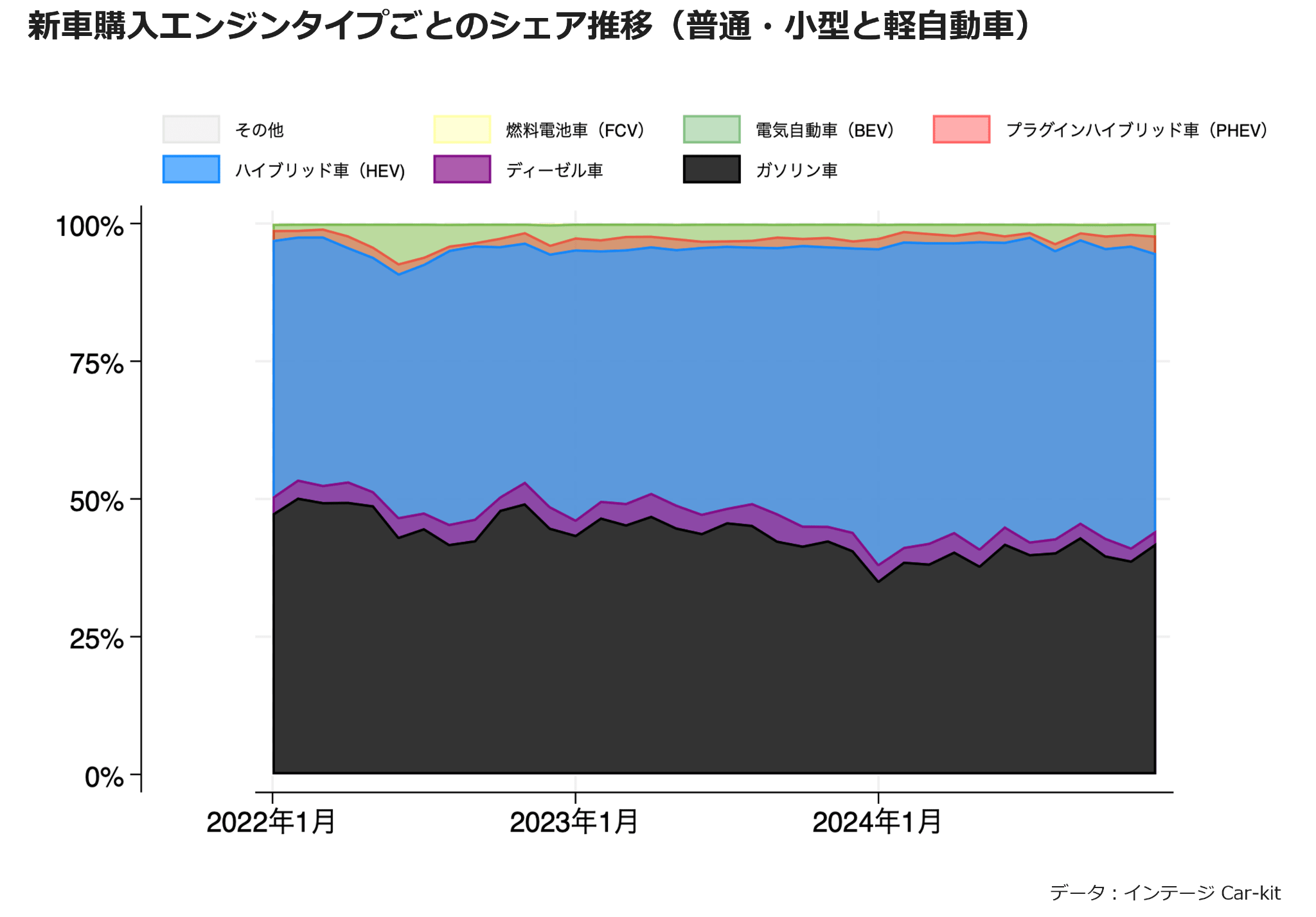

まず、Car-kitを使って2024年末までの電動車とガソリンおよびディーゼル車の市場シェアの推移を確認します。図1は乗用車の新車販売におけるエンジンタイプごとの推移を表しています。2022年1月時点で新車販売の約50%が電動車でした(BEVが1.1%、PHEVが1.8%、HEVが46.6%)。その後の3年でこのシェアが徐々に増え、2024年12月時点では約56%にまで拡大しました(BEVが2.2%、PHEVが3.2%、HEVが50.3%)。

図1

この過去3年のトレンドを元に単純な将来推計をすることが可能です。過去3年の電動車拡大トレンドが仮にこのまま続くとすると、計算上は「2036年12月」に電動車が新車販売のシェア100%を占めると推計できます。ただし、これは単純なトレンドの延長に過ぎず、あくまで「思考実験」に過ぎないことには注意してください。今後の自動車価格、ガソリン価格、電気料金、政策動向によっては当然この「シェア100%」の時期も前後するでしょう。

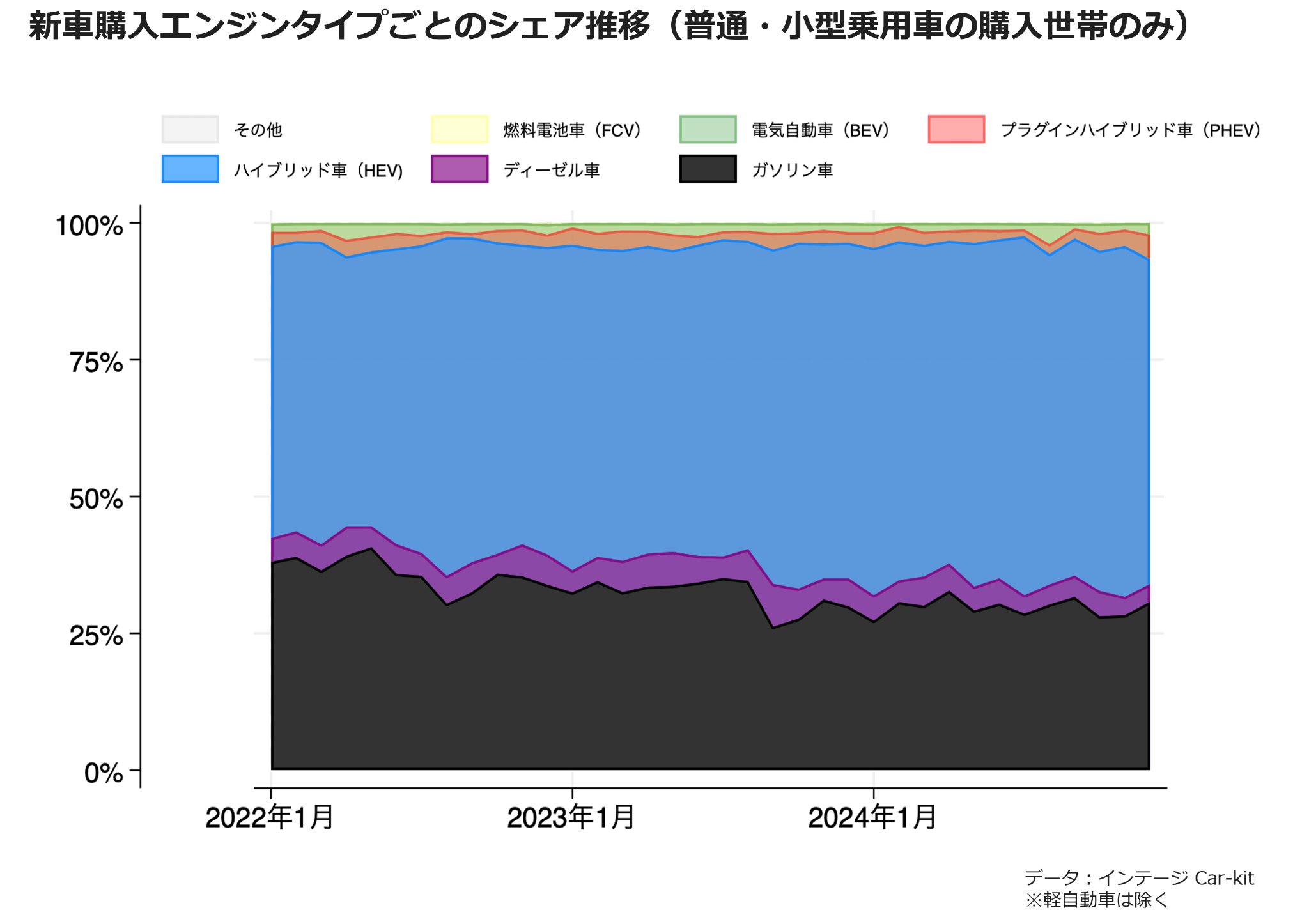

次に、比較的に燃費の良い軽自動車は分析対象から外し、普通乗用車と小型乗用車のみに絞って、「どのような家庭が電動車を選ぶと予測できるか?」「どのような家庭にとって電動車の選択肢が少ないか?」を見てみます。まず、図2で先ほどと同様に電動車の市場シェアの推移を確認します。普通・小型乗用車だけに絞ると、さらに電動車の割合が大きくなっていたことが分かります。この推移は日本自動車販売協会連合会の統計とほぼ一致しており、Car-kitのデータが日本の市場全体をよく捉えていることを示しています。

図2

その上で、Car-kitの家庭の属性データを組み合わせ、計量経済学という分野の手法を応用することで、「典型的な家庭が電動車を購入する確率」を予測することが可能になります。ここからは、この「平均的な選択予測確率(APP)」の推計結果をご紹介します。

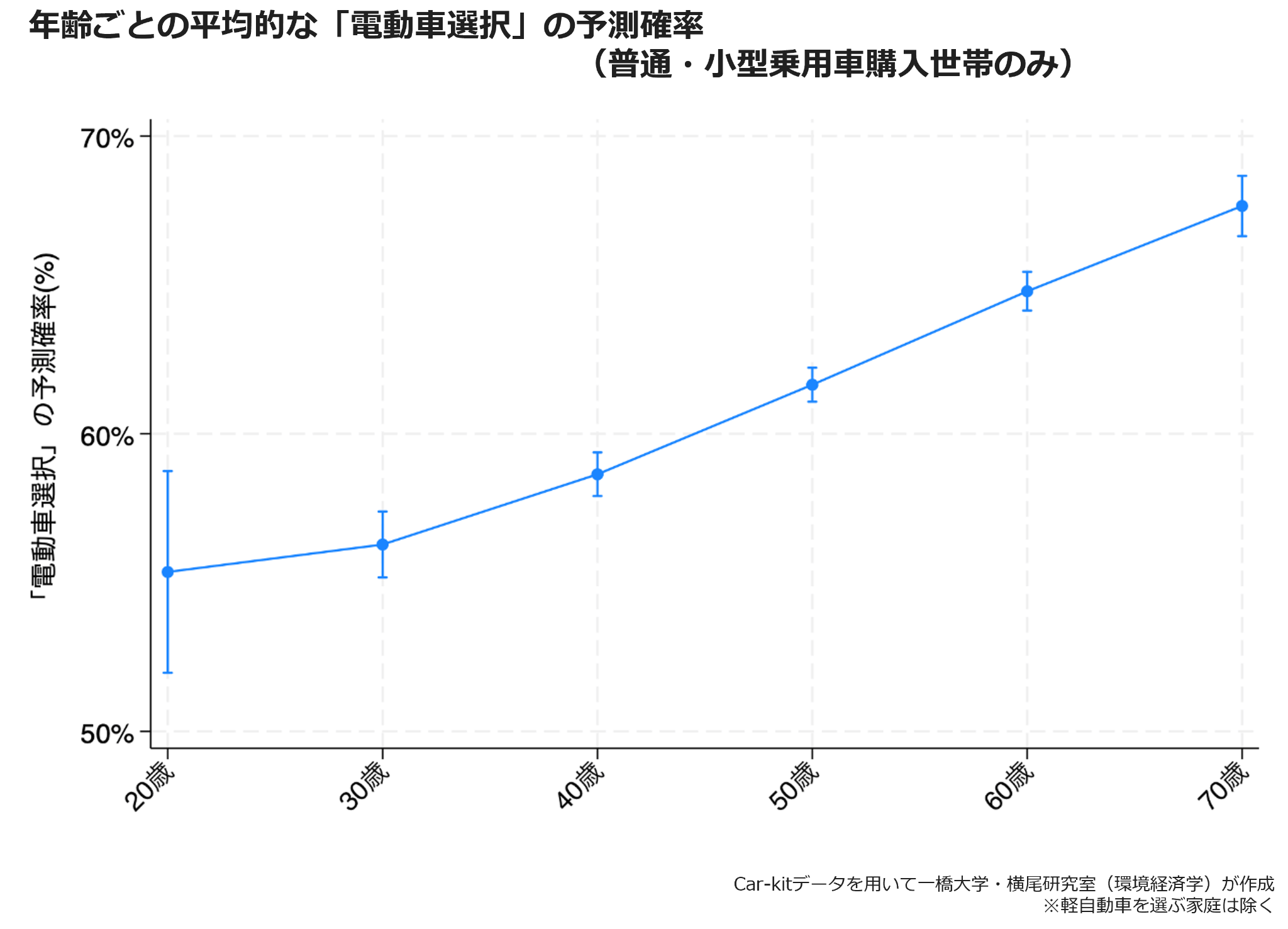

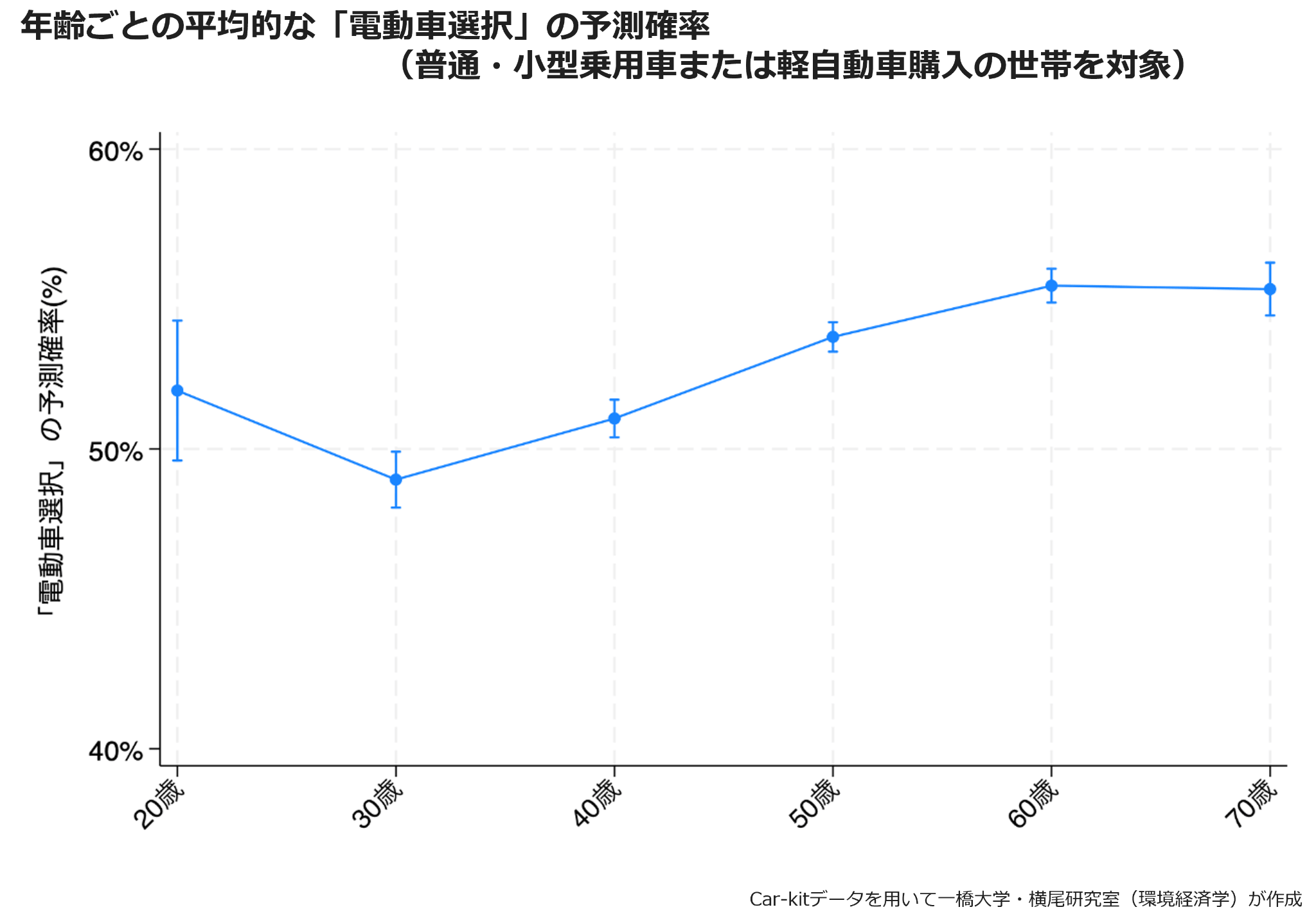

最初に、自動車利用者の年齢ごとのAPPの推計結果を見てみましょう。図3がその結果です。これは例えば、「日本の典型的なX歳」の属性をデータ内で計算し、その人が 普通・小型乗用車を購入すると決めた場合に「電動車(BEV、PHEV、HEV、FCEV)」を選択する可能性を予測し、天気予報の降水確率のように確率として算出した結果です。

図3をご覧いただくと、典型的な20歳、30歳、40歳の選択確率が60%を下回るのに対し、典型的な50歳の方がより電動車を選択する確率が高く、さらに60歳、70歳と年齢が上がるごとに高くなると予測されました。推計結果の誤差の幅を表すバーが40歳までの世代とそれより上の世代で重なっていないことから、これらの差が統計学的に意味のある差ということが言えます。

(なお、この記事では軽自動車購入者を除外した分析としています。軽自動車(乗用)も含めた同様の予測結果は末尾に補足資料として掲載しています。)

図3

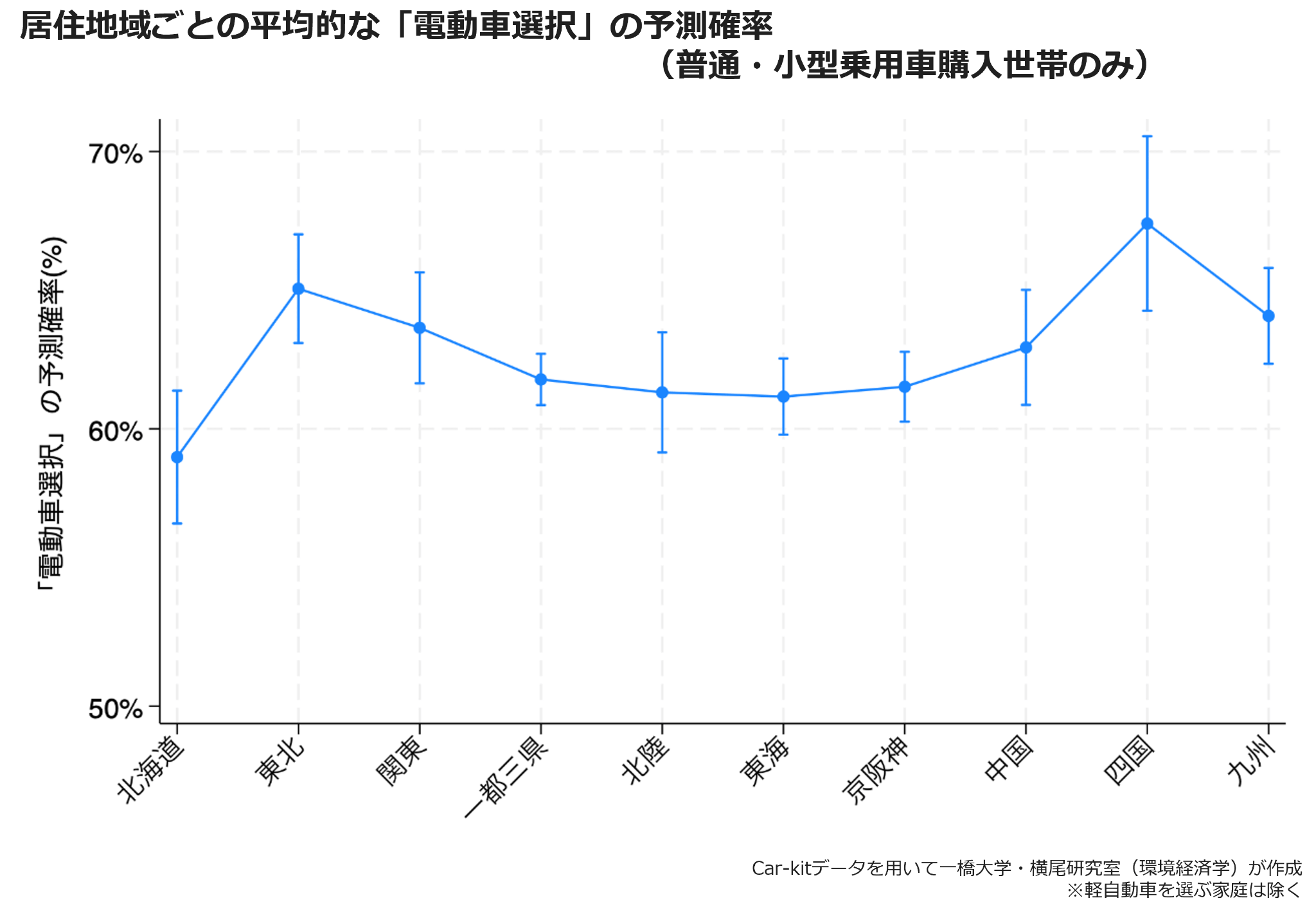

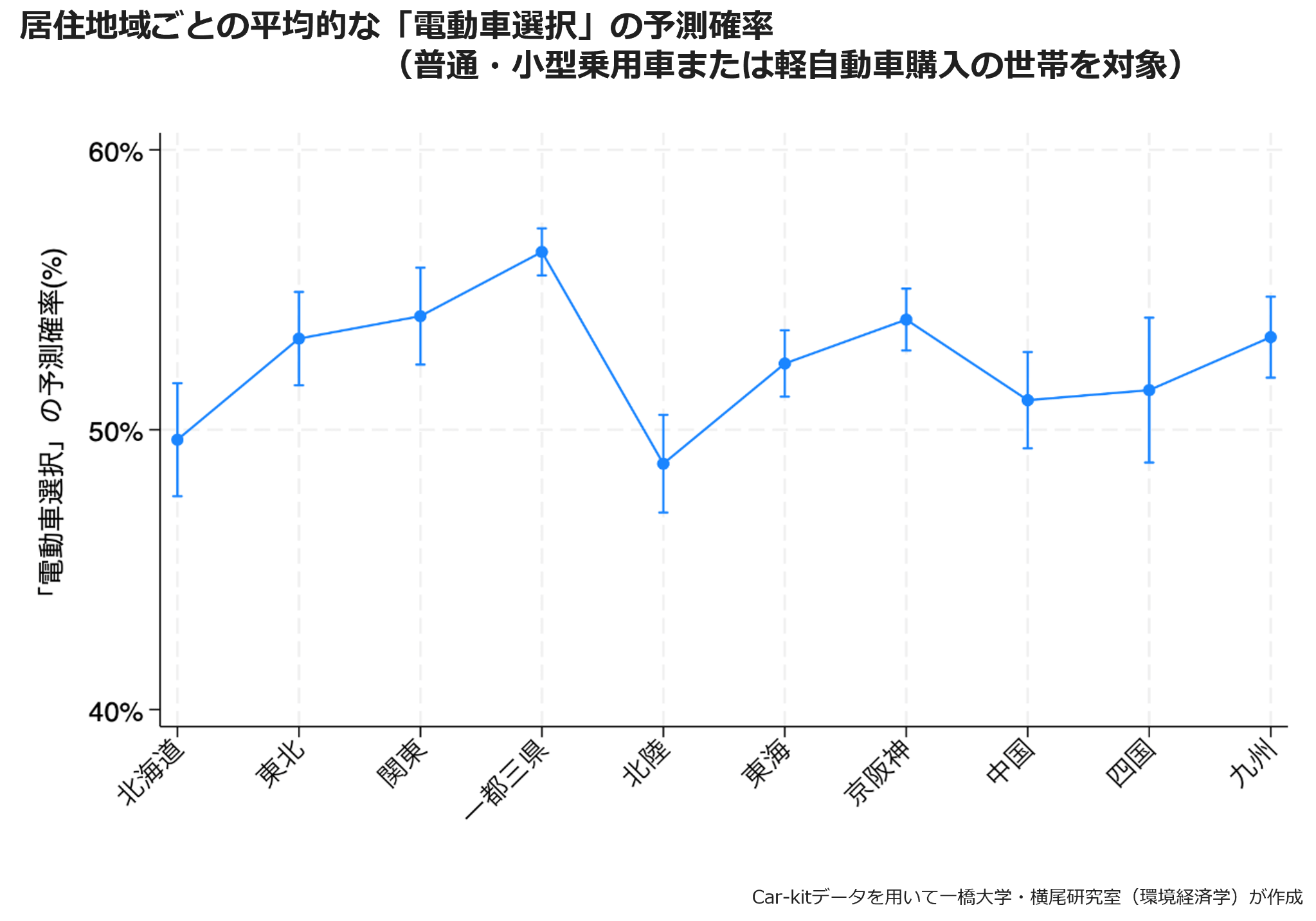

次に、購入者の居住地域での傾向を見てみます。図4をみると、四国や東北にお住まいの人ほど、普通・小型乗用車を購入する際に電動車を選択する確率が高く、逆に北海道では低いことが予測されています。なお、今回の結果は普通乗用車と小型乗用車を選んだ方だけを対象とした「電動車選択」の予測であることには注意が必要です。四国で高いというのは、筆者にとっては意外な結果でした。ただ、軽自動車を含めた予測結果ですと、そもそも軽自動車を購入される世帯の割合が高い四国の電動車選択確率は下がり、一都三県が逆転します。(軽自動車を含めた結果は末尾参照。)

図4

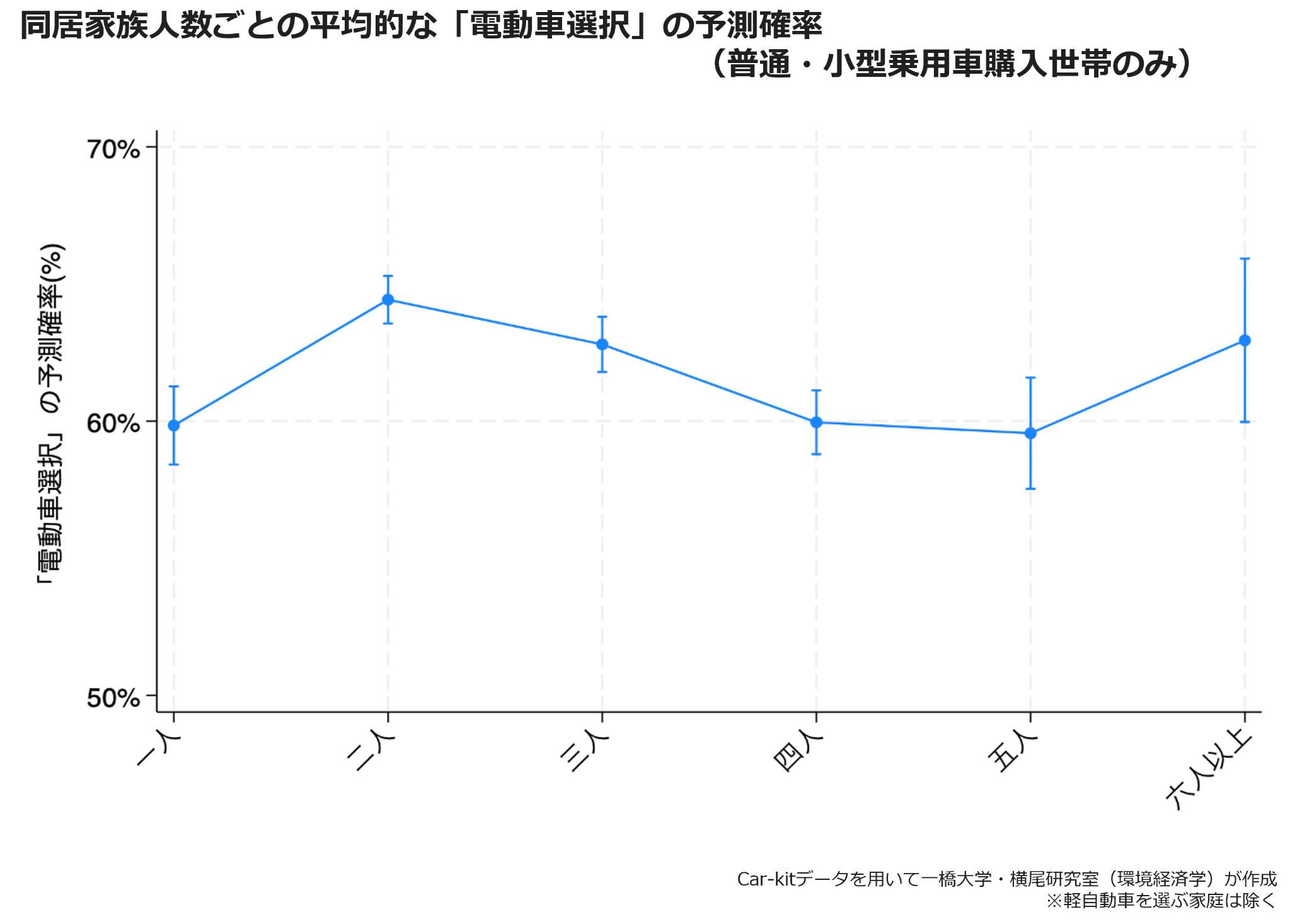

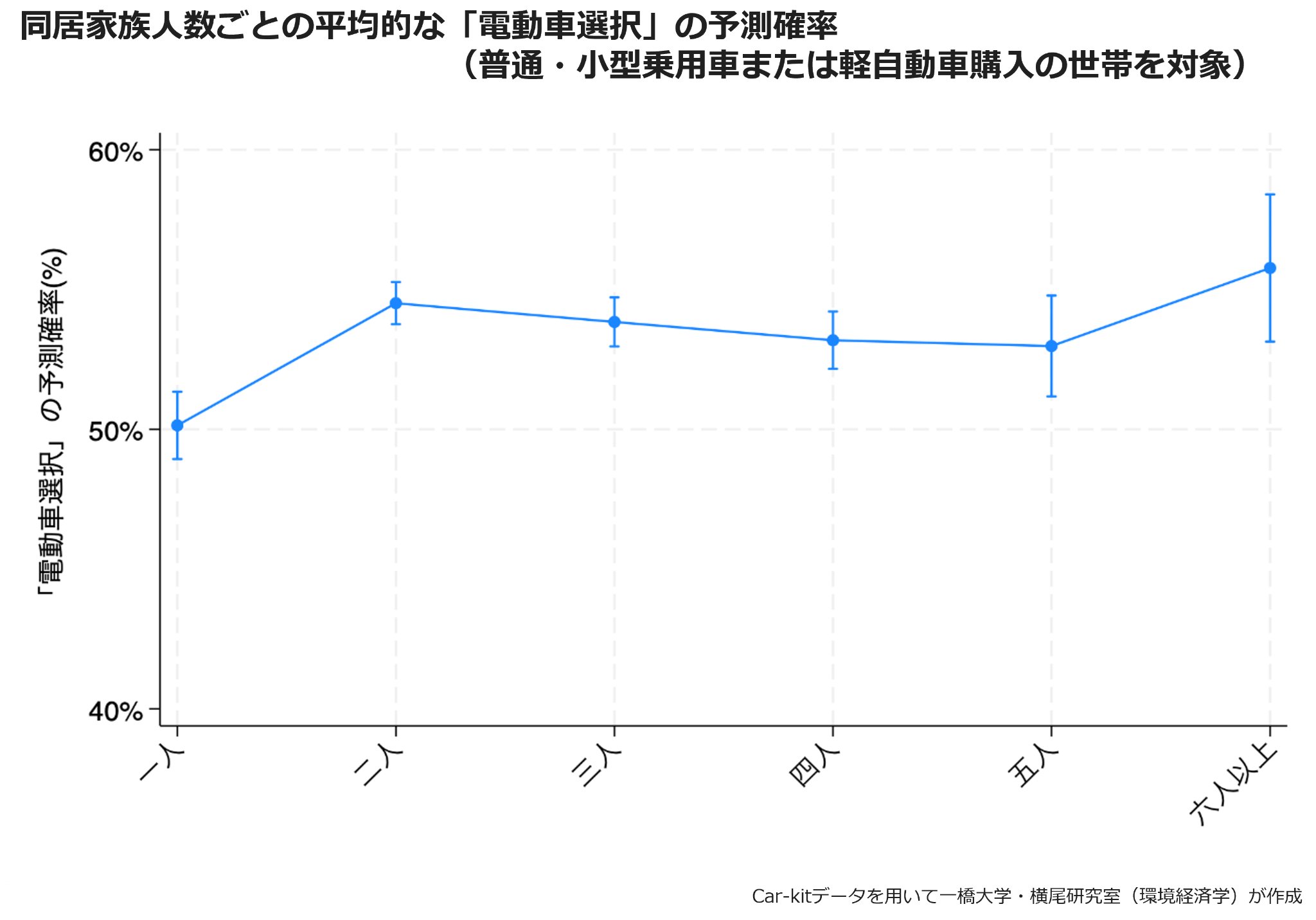

続いて、運転される人の同居家族の人数で同様の確率を予測してみました。あまり大きな差はないのですが、(普通・小型乗用車を選んだ家庭のうちで)典型的な二人家族の家庭ほど電動車を選択する確率が高いという結果となりました。逆に、一人暮らしの人や四、五人の家庭ではやや選択確率が低いようです。

図5

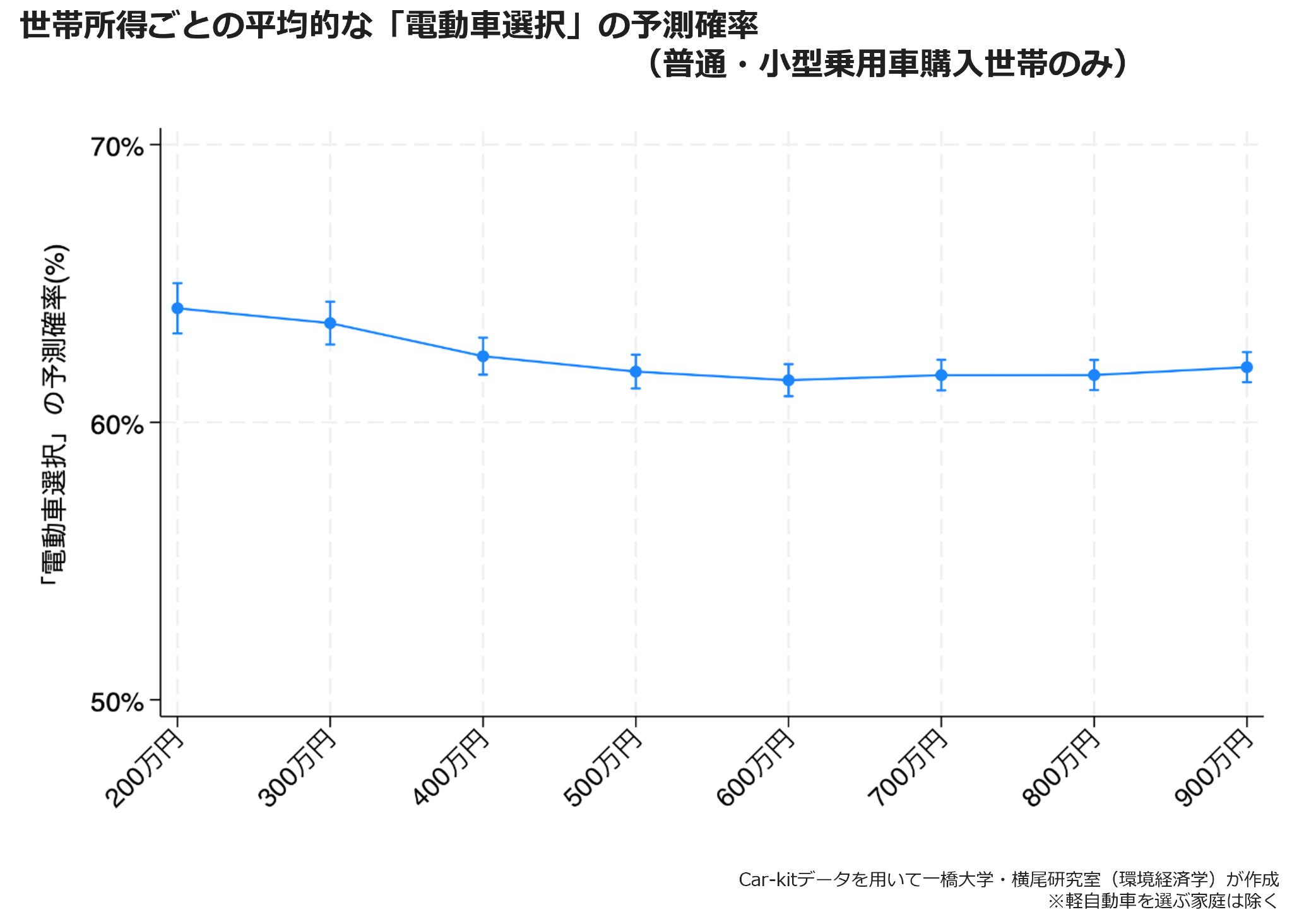

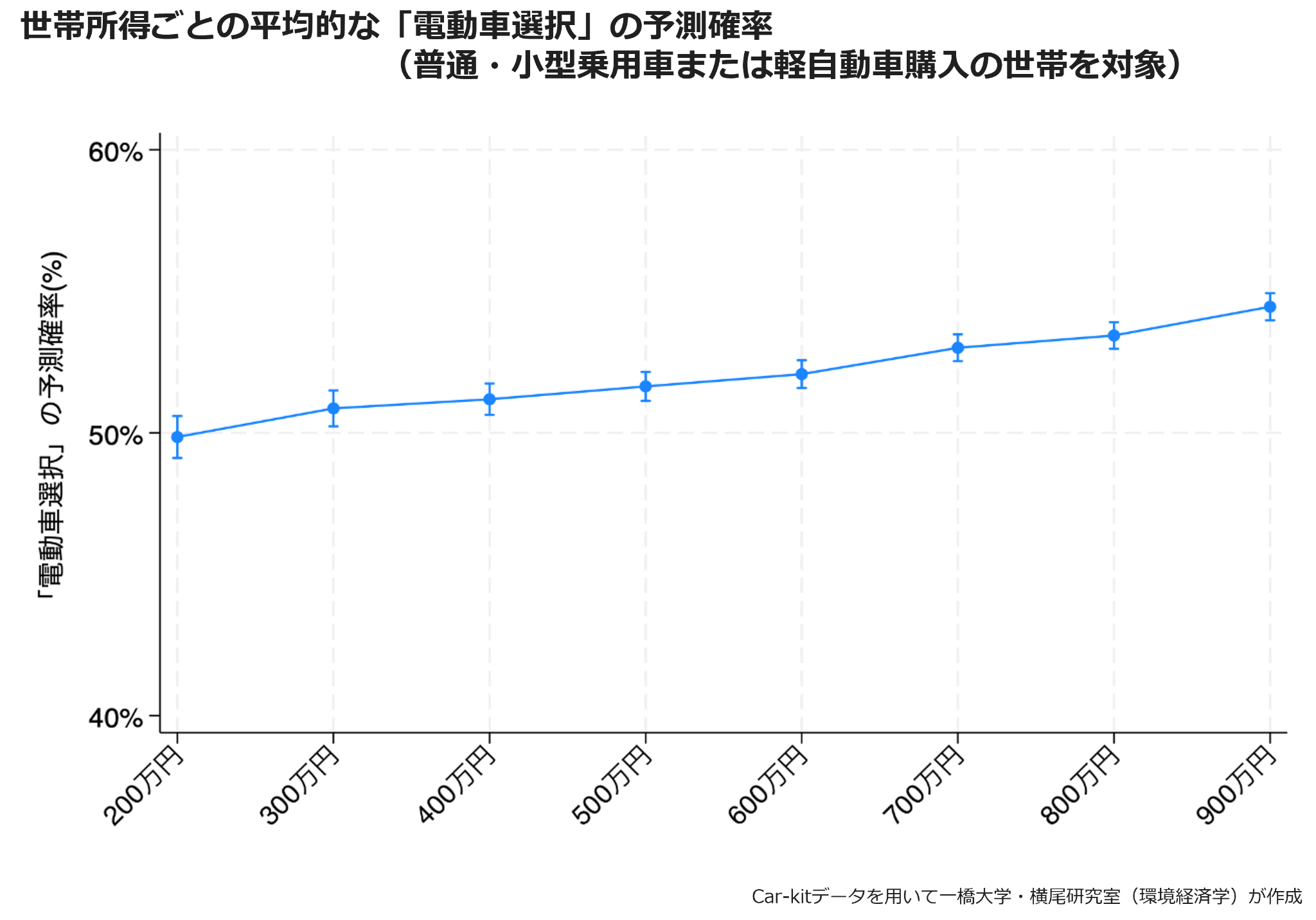

最後に、世帯所得ごとの予測結果を見てみましょう。図6を見ると世帯所得ではあまり差が出ないことがわかりました。ただし、世帯所得が200万円や300万円の家庭ほど、「普通・小型乗用車を選ぶ上では」電動車を選択する確率が若干高いという結果でした。

図6

これは意外に思われる方もいるかもしれません。電動車は車体価格が高い傾向にあるために、直観的には所得の高い世帯の方がより購入されるイメージがあるからです。実際、軽自動車も含めた予測結果だとそうなります(補足資料図9を参照)。そういう面もあるのですが、図3の年齢での予測結果からも分かる通り、比較的に高齢の人が普通・小型乗用車を選ぶ場合は電動車を選択する確率が高い、と予測されるのを思い出してください。このような人は若年層よりも貯金などの資産が比較的多い一方で、現時点では年金などが所得となっている傾向にあると考えられます。このような所得ごとに典型的な家庭の特徴が結果に反映されていると考えられます。

これらの結果を組み合わせると、より深いことも予測できます。例えば、比較的に高齢な二人暮らしの人が普通・小型車を選ぶと決めた場合は電動車を選ぶ可能性が高く、逆に、30代の四人暮らしの人は電動車を選ぶ可能性が低いでしょう。既存の電動車のさらなる販路開拓としては、比較的高齢の人に向けたキャンペーンが効果的かもしれません。今後のBEV、PHEV、HEVのラインナップ拡充としては子育て世代の家族四、五人が乗れるサイズで手ごろな値段の新車投入が期待されるといえます。

また、政府や地方自治体が政策的に電動車の普及を拡大させたい場合には、これらの結果を踏まえて、ターゲットを絞った政策展開が望まれます。例えば、あまり選択確率が高くない若年層やお子さんのいらっしゃる世代を対象とした政策が求められるといえます。また、寒冷な地域にお住まいの人の電動車に対するイメージや不安感を念頭にして、そういった地域での電動車需要拡大に向けた施策やキャンペーンを打つことも今後の課題となるでしょう。

この記事では予測結果の一部のみをご紹介していますが、私たちはこのほかにも様々な個人属性を想定することで「典型的な人」について電動車の選択確率を予測するデータ分析を行っています。これらの結果を組み合わせることで自動車メーカーへの新商品開発時や政府の政策立案にも活用していただけると考えています。

今後もインテージと一橋大学・横尾研究室(環境経済学)では共同研究を継続し、日本およびアジアの自動車市場の動向の予測を行っていく計画です。

図7

図8

図9

図10

世帯所得ごとの平均的な「電動車選択」の予測確率(普通・小型乗用車または軽自動車購入の世帯を対象)

【Car-kit®(自動車パネル)】

株式会社インテージが毎月約70万人から前月の自動車情報を取得しているシンジケートデータです。現有車や次期意向などを聴取する市場動向把握調査と、契約者に対して購入理由や購入時の重視点などを聴取する契約者調査の2部構成で実施しています。

※Cat-kitは株式会社インテージの登録商標です

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら