少子高齢化が加速する中、多くのカテゴリで新規顧客を獲得し続けることには限界があり、一度購入した顧客に継続的に購入してもらうことがますます重要になっています。そのためにはブランドに対する消費者のマインドを高め、その状態を維持し続けられる「ファン」を育成することが必要です。本記事では、ファンを指標化し、ファン育成に有効なアプローチについてご紹介します。

マーケティングでは、新規顧客獲得と既存顧客の育成の双方が大切です。ときおり、いずれか一方が強調されることもありますが、偏った見方といわざるを得ないでしょう。ポイントは、顧客のタイプに応じて、異なるマーケティングを組み合わせることです。

最近では、マーケティング活動を3つのアプローチに分けることがあります(青山学院大学 久保田研究室「ブランド・リレーションシップ入門講座 10」 )。1つ目は、ライトユーザーに焦点を合わせ、新規顧客の獲得に注力するプレゼンス・アプローチです。2つ目は製品差別化やポジショニングに力を入れることで、競合ブランドとは異なる、魅力的なブランドだと認識してもらうパーセプション・アプローチです。そして3つ目は、ブランドのファンを育てたり、あるいはブランド・コミュニティーを支援したりするリレーションシップ・アプローチです。

昨今注目を集めているのが、「ファン・マーケティング」ともいわれる、3つ目のアプローチです。ブランドのファンは、高い収益性と安定した収益基盤をもたらしてくれるため、多くの企業が関心を寄せるようになりました。

ファンとロイヤル・カスタマーは少し違います。ファンとは、そのブランドとの間に心理的な絆を感じている人たちです。したがってファンは、そのブランドをまるで自分のように思い、愛着を抱いています。ロイヤル・カスタマーとは、そのブランドに対して「良い」、「好き」と思っている人たちです。ロイヤル・カスタマーは、そのブランドに愛着を抱いているとは限りません。

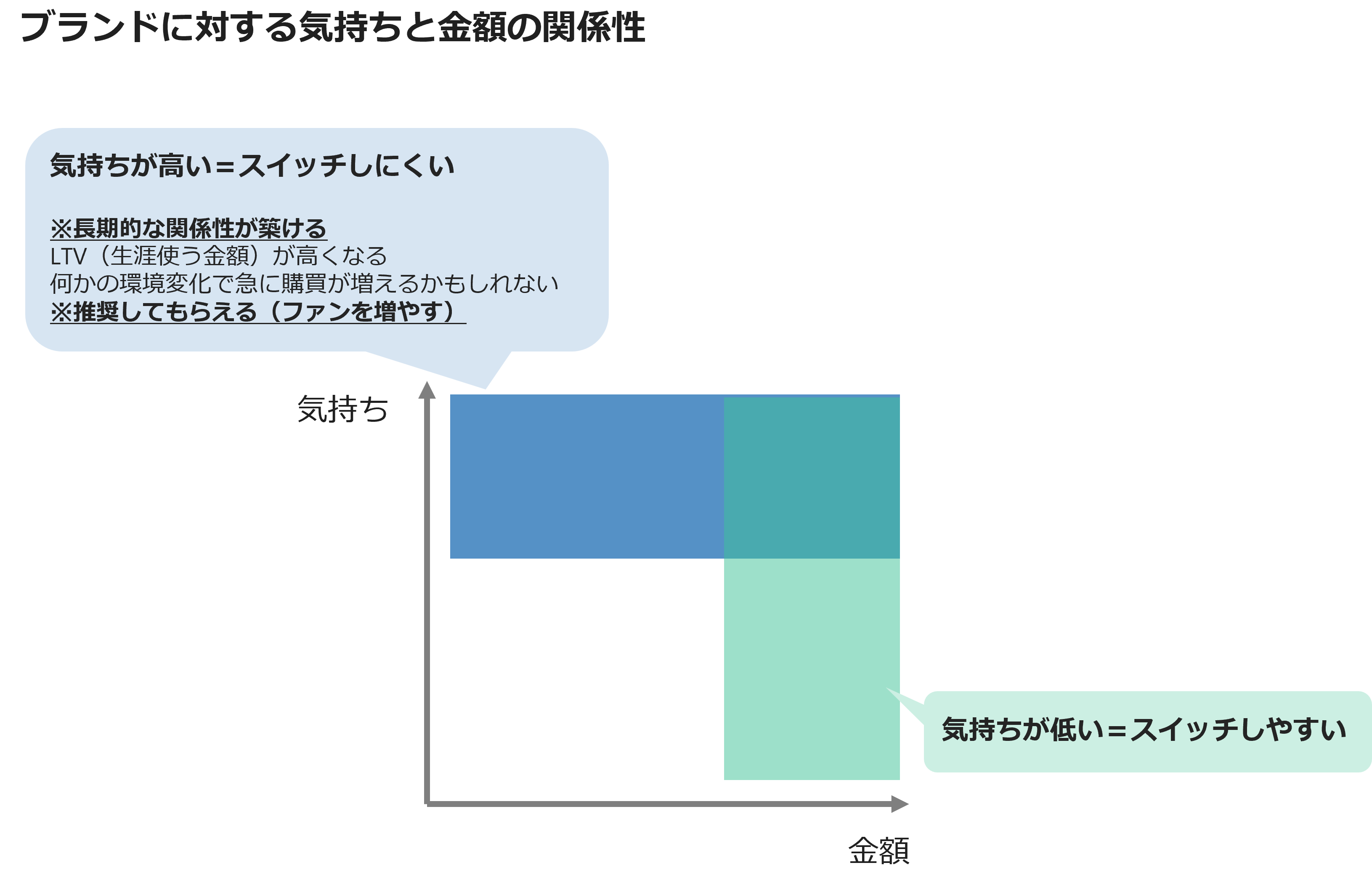

こうした特性によって、ロイヤル・カスタマーと比べてファンは、他ブランドにスイッチングしにくかったり、積極的にクチコミや推奨をしてくれたりします。また、長期的な関係が築かれやすいので、LTV(生涯顧客価値)も高い傾向を示します。強く安定したブランドを育成するために、ファンの育成が大切なことがよく分かります(図表1)。

図表1

ファンを育て、増やしていくためには、自社ブランドがどのような状態かを測定し、課題を見つけ、施策に落とし込んでいくプロセスが求められます。そのための第一歩が、ファンの数値化です。しかし「ファン」という心理的な概念をそのまま数値化することは、容易でありません。突然「あなたはファンですか?」と質問しても、正確な測定は困難でしょう。

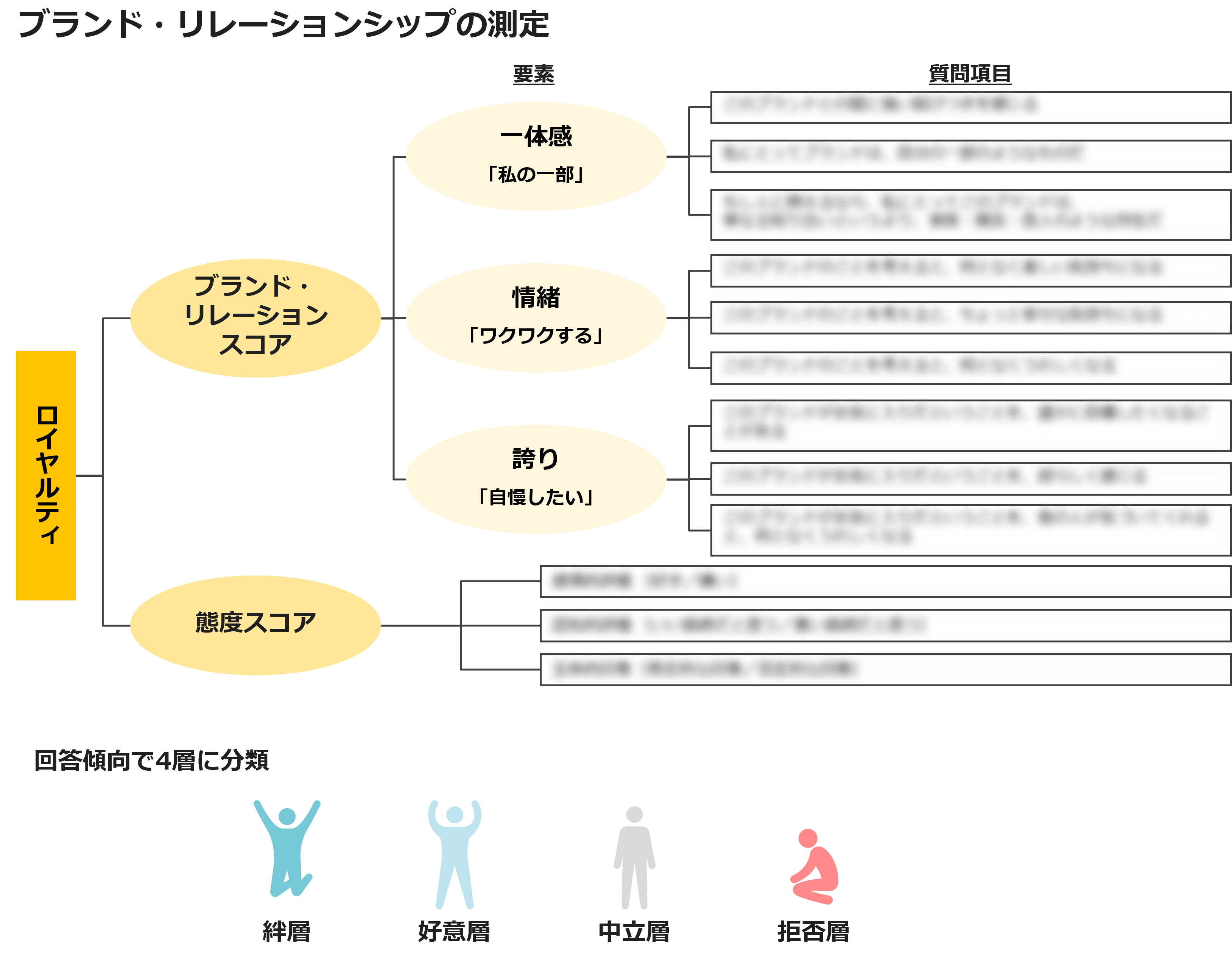

インテージでは青山学院大学・久保田進彦教授の協力のもと、「ブランド・リレーションシップ」をスコア化する手法を開発し、運用しています。ブランド・リレーションシップとは、自己とブランドの結びつきを表す概念であり、ブランドへの愛着や一体感を表します。

インテージのブランド・リレーションシップ・サービスは、すでに10年以上の実績があり、これまで数多くの企業によって活用されてきました。このサービスの特徴は、顧客を絆層~拒否層の4層に分けて、ひと目でブランドの状態が把握できることです。これにより、顧客満足やロイヤルティ調査では決して分からない、ブランドのリアルな状態が一瞬で把握できます。

図表2

「ブランド・リレーションシップ」サービスを活用し、さらに実効性の高いマーケティング戦略を実現するため、インテージでは2024年11月~2025年7月にかけて、産学連携のファン育成プロジェクト「FAN-PRO」を実施しました。

久保田教授をアドバイザーにむかえ、積水ハウス様、三井住友銀行様、ヤマハ発動機様、OWNDAYS様の4社が参加しました。定量調査と定性調査を駆使し、製品カテゴリを横断的に見た知見と、個々の製品カテゴリや市場ポジションに特徴的な知見を獲得しました。

今回の調査は個別ブランドでなく、企業ブランドを対象に行い、調査対象者は上記4社の利用者としました。そして各カテゴリにつき上記企業と同業他社2社のスコアや意識・実態を聴取しました。たとえばハウスメーカーであれば、積水ハウスについての意識・実態と、競合2社についての意識・実態です。

【業界別の傾向】

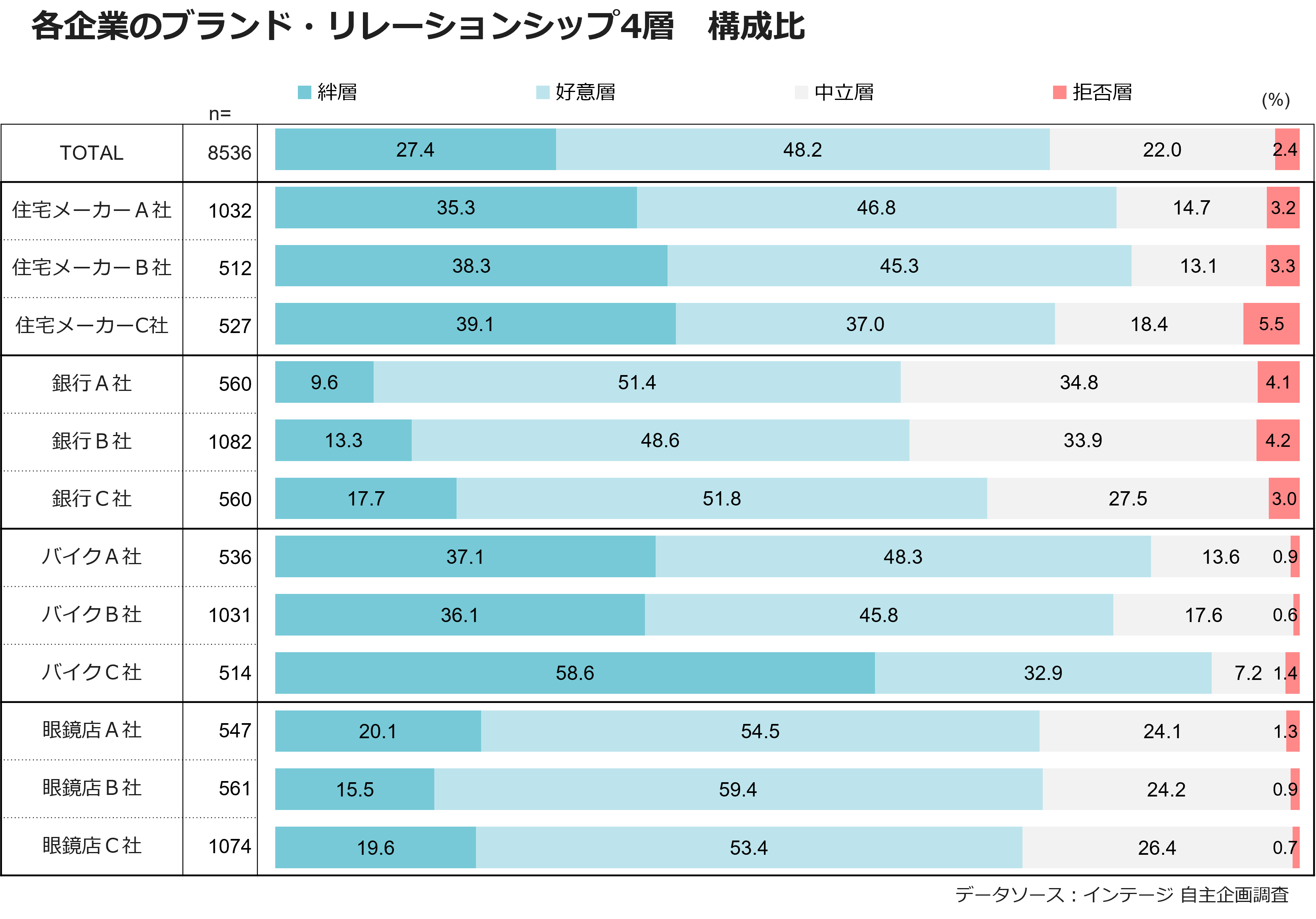

図表3に示したように、絆層~拒否層の4層のバランスが、製品カテゴリにより異なるのがわかります。たとえば、バイクのように趣味性・自己表現性が高く、ブランドの特徴が顕著なカテゴリでは、ブランドとの強い結びつきを持つ絆層が多くみられました。一方、銀行のように利便性や安心感を求め、ブランドの特徴が弱いカテゴリでは、絆層よりも好意層や中立層が多く見られました。

またバイクをみると、C社のように、ファンがとても多いブランドも存在します。A社やB社と比べて、ファンによって支えられている傾向が強いことがわかります。

このように、製品カテゴリと各ブランドの特徴を理解することで、自分たちは「絆層」を増やすべきか、それともまずは「好意層」を増やしていくべきかを見極めることが可能となります。

図表3

【三井住友銀行のケース】

分析結果の理解を深めるには、製品カテゴリ全体の特徴と、自社ブランドの特徴のそれぞれを把握することが重要です。たとえば三井住友銀行では、以下のような知見が見られました。

銀行カテゴリにおいて愛着を生み出す要因

三井住友銀行における愛着を生み出す要因

さきほど、ブランドの特徴が弱いため、絆層が育成されにくいと言及しました。しかし、その中で三井住友銀行は「olive」という個性的なサービスを打ち出すことで、消費者の心理を捉えていることがわかります。この事例は、ファン・マーケティングが盛んでない業界こそ、ファン・マーケティングによって顧客基盤を強化できることを示しています。

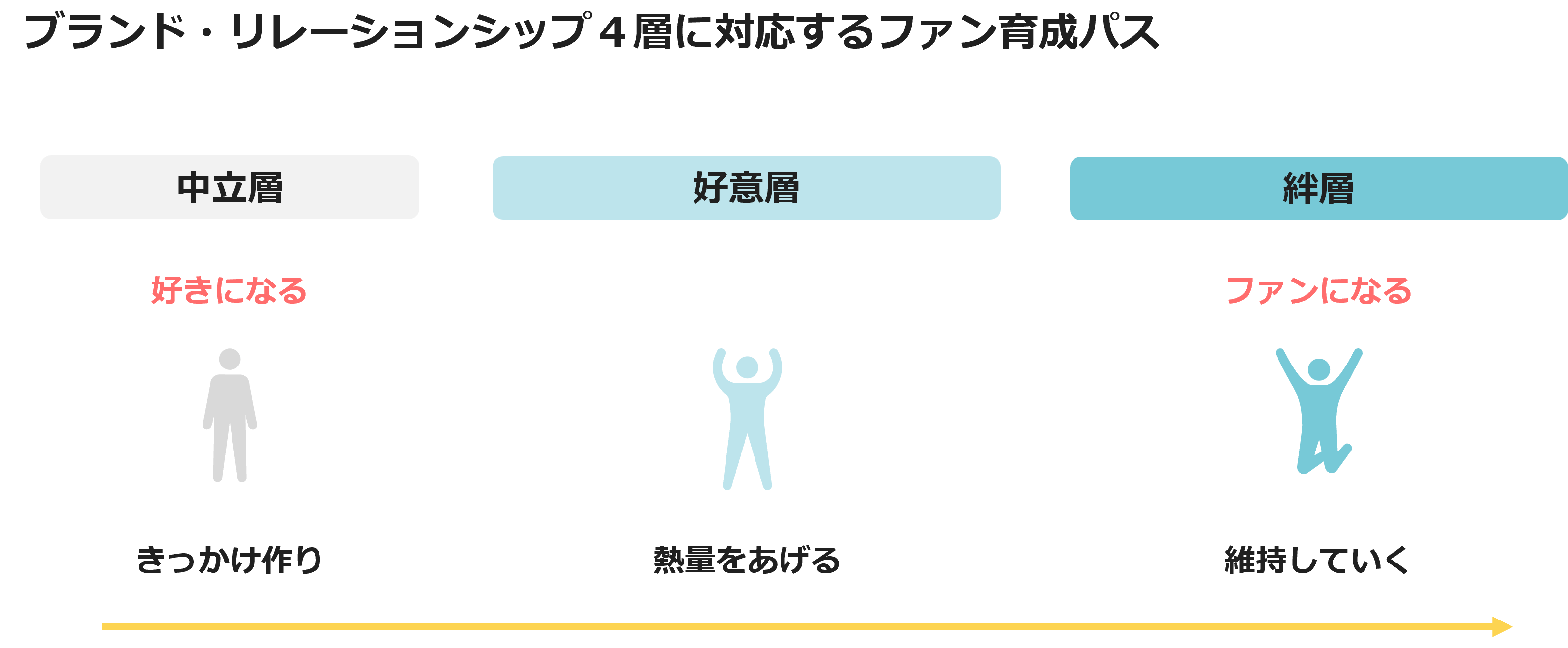

また、この事例からは、「olive」の利便性によって好きになるきっかけを作ったあとで、気の利いたサービスや、窓口での親身な対応によって熱量をあげ、ファンへと育成していくルートを考えることができます(図表4)。

図表4

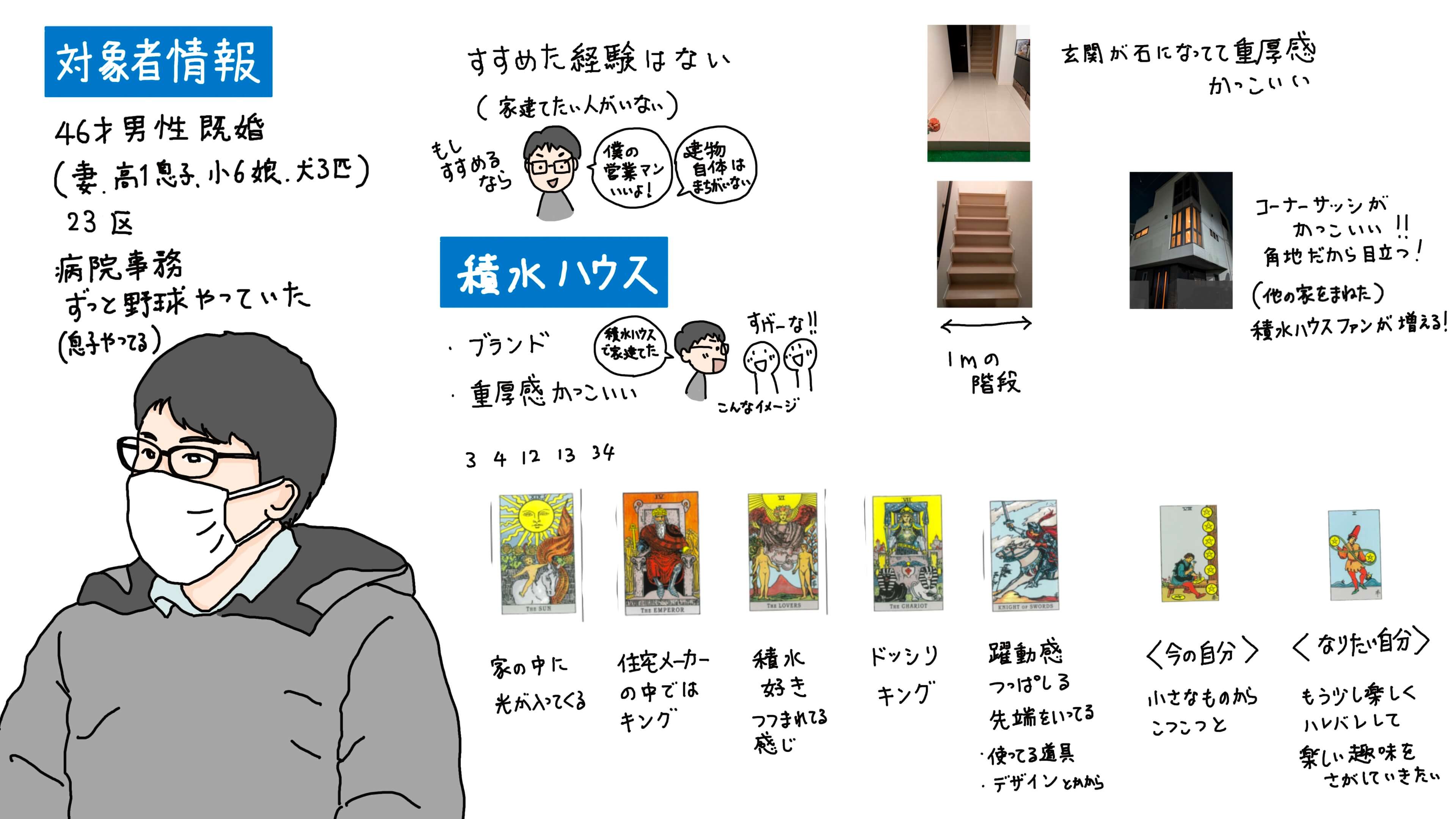

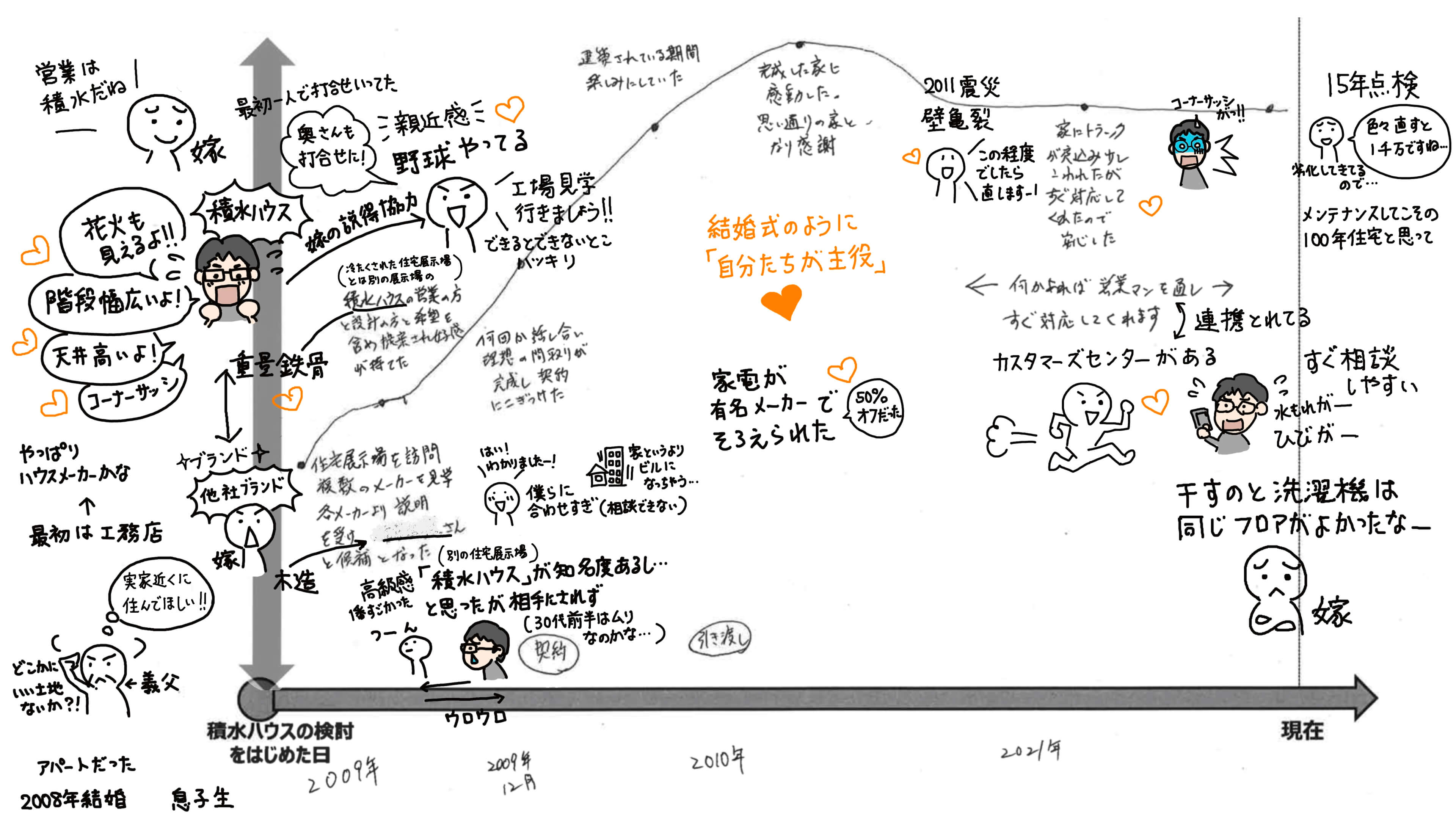

続いて定性調査では、「コグニティブ・インタビュー」(コグニティブ・インタビューとは?警察のインタビュー手法をマーケティング・リサーチへ )という手法を用いて、絆層のブランド接点から現在に至るまでのジャーニーを描き、感情の変化や思考を詳細に把握しました。ブランドに対する気持ちの上がり下がりを時系列で描き、その過程でどんなことがありどんなことを考えたのか、より詳細に語ってもらいます。「FAN-PRO」では各社3名ずつインタビューを実施しました。その中で積水ハウスの絆層の事例を紹介します(図表5)。

図表5 積水ハウス絆層のカスタマージャーニー

この方は当初「重量鉄骨」「外観のかっこよさ」などに魅力を感じていましたが、実際に気持ちを高めたのは営業担当者の寄り添う姿勢でした。「家を決めていく過程が結婚式の主役のようだった」と語り、住み始めた後も困りごとに迅速に対応してもらえたことで強い愛着を抱くようになりました。

4社全体を通して理解が深まったことは、ファンを育成するには「カスタマー・ハピネス」(ブランドを通じて幸せを感じること)への注力が大切ということです。商品やサービスを売りつけるのではなく、ブランドを通して幸せになってもらうこと、そしてそのためには顧客に寄り添う努力をすることが何より重要です。そうした努力を重ねることで、顧客は心を開き、ファンになっていきます。今回の調査では以下のような実例があがりました。

ファンを育成するには、まず現状を正しく把握し、自社に合った施策を展開することが大切です。

これらを見極めた上で、顧客の心を動かす施策を実行することが求められます。

例えば「防犯性が高い」よりも「空き巣が窓を壊せず諦めた防犯性」が、「断熱性が高い」よりも「冬は暖房いらずで快適」といった訴えの方が、顧客の心に響くでしょう。また「スピーディーな対応」を実践することは、安心感だけでなく、自分のことを気遣ってくれているという気持ちにつながります。さらに、次の商品を売り込むのではなく、「今の商品を大切に使ってほしい」という姿勢を見せることも、愛着や信頼を生み、ファンの育成につながります。

インテージは「FAN-PRO」の知見を活かし、ファン育成のために効果的な施策をご支援してまいります。ぜひお声がけください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら