「VUCAの時」と言われて久しく、政治・経済、さらには社会情勢が不安定になり、未来が見通しにくくなりました。国内ではながらく物価高騰が続いていますが賃金の上昇は物価の動きに対応できているとは言えない状況です。政府も手取り増、教育や給食費の無償化などの子育て支援、消費税減税などの検討を急ぎ、景気の立て直しに取り組んでいるものの、トランプショック(相互関税の見直しなど)によって水を差された状況です。そうした状況下においては、社会や生活者の今を捉え、少し先の姿を想像するための情報が求められるように思います。

インテージでは、これまでもこの「知るギャラリー」を通じて、さまざまなデータを用いながら、そうしたニーズに呼応してきました。[参照:400項目×男女の生活スタイルや価値観のコーホート分析から読み解く潮流(2024.4.5) ]

この記事では、社内のマーケティング・リサーチャーを幅広く集めて2025年春に実施したワークショップから生まれた「社会・生活者潮流の構造から導かれるキーワード」を基に、少し先の未来へとつながるヒントをお届けしたいと思います。

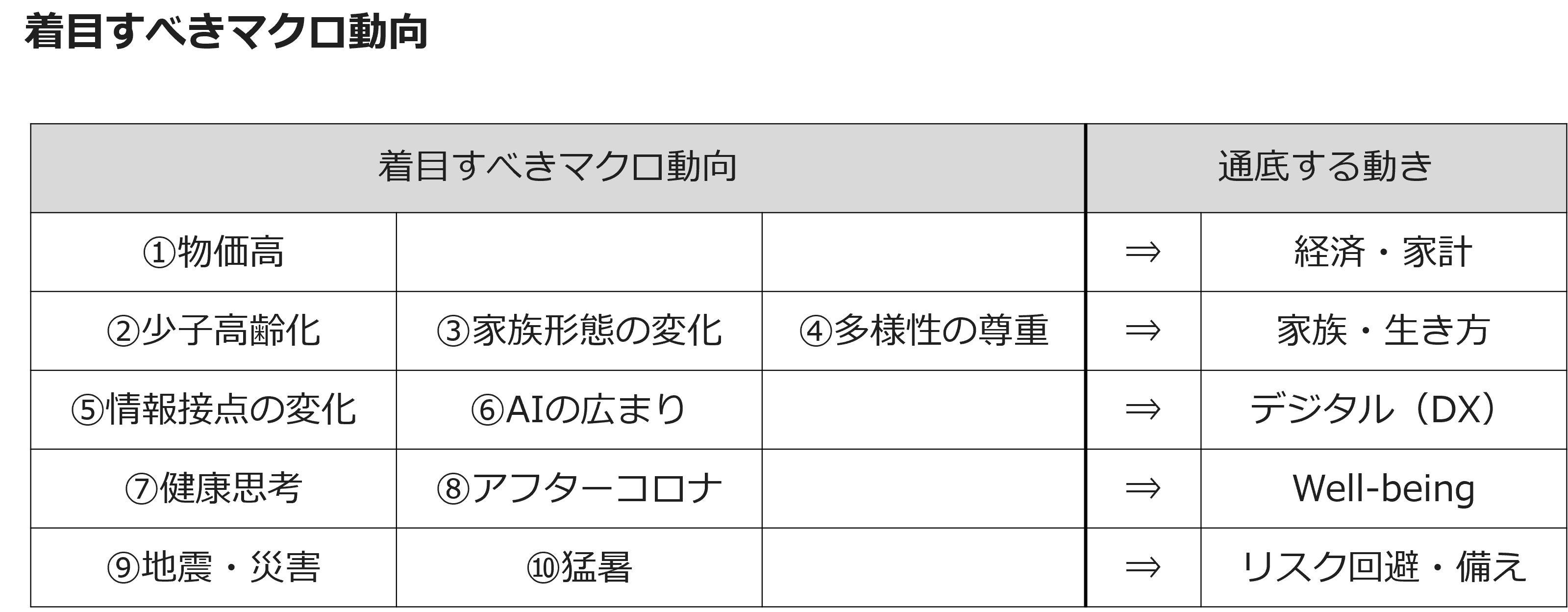

ワークショップは、現在の社会や生活者に影響を与えているであろうマクロ動向の抽出からスタートしました。その結果、図表1の10個の着目すべきマクロ動向を見出すことができました。

図表1

抽出されたマクロ動向の関係性も想像しながら眺めてみると、それぞれに通底する動きがあるようにも思えます。「少子高齢化」や「家族形態の変化」は核家族化やシニアの一人暮らし世帯の増加など、変わり続ける「家族のカタチ」につながります。また、そうした変化の中、個人の考えを尊重する「多様性の尊重」は従来からの習慣や価値観に捉われることなく新しい生き方や暮らし方を肯定する動きにもつながっていると思います。

短文テキスト、画像、さらには動画など、バラエティ豊かな特性を持つSNSの普及や個人が同じSNS内でも複数のIDを使い分けることにより「情報接点の変化(多様化)」も進んでいます。さらに、「AI」の活用により、レコメンドの精度も飛躍的に高まりました。精度向上に留まることなく思いがけない出会い(セレンディピティ)も織り込んだレコメンドも登場しています!デジタルの進化とともに私たちの暮らしもさらに変化していくと思われます。

また、コロナインパクト(アフターコロナ)を経て、「健康思考」も高まっています。現在では身体の健康だけでなく、心の健康をより大切に想う「Well-being(幸福)」への関心が高まっています。「地震・災害」、「猛暑」といったリスク回避や備えの意識も、根底には「Well-being(幸福)」につながる動きと考えられそうです。

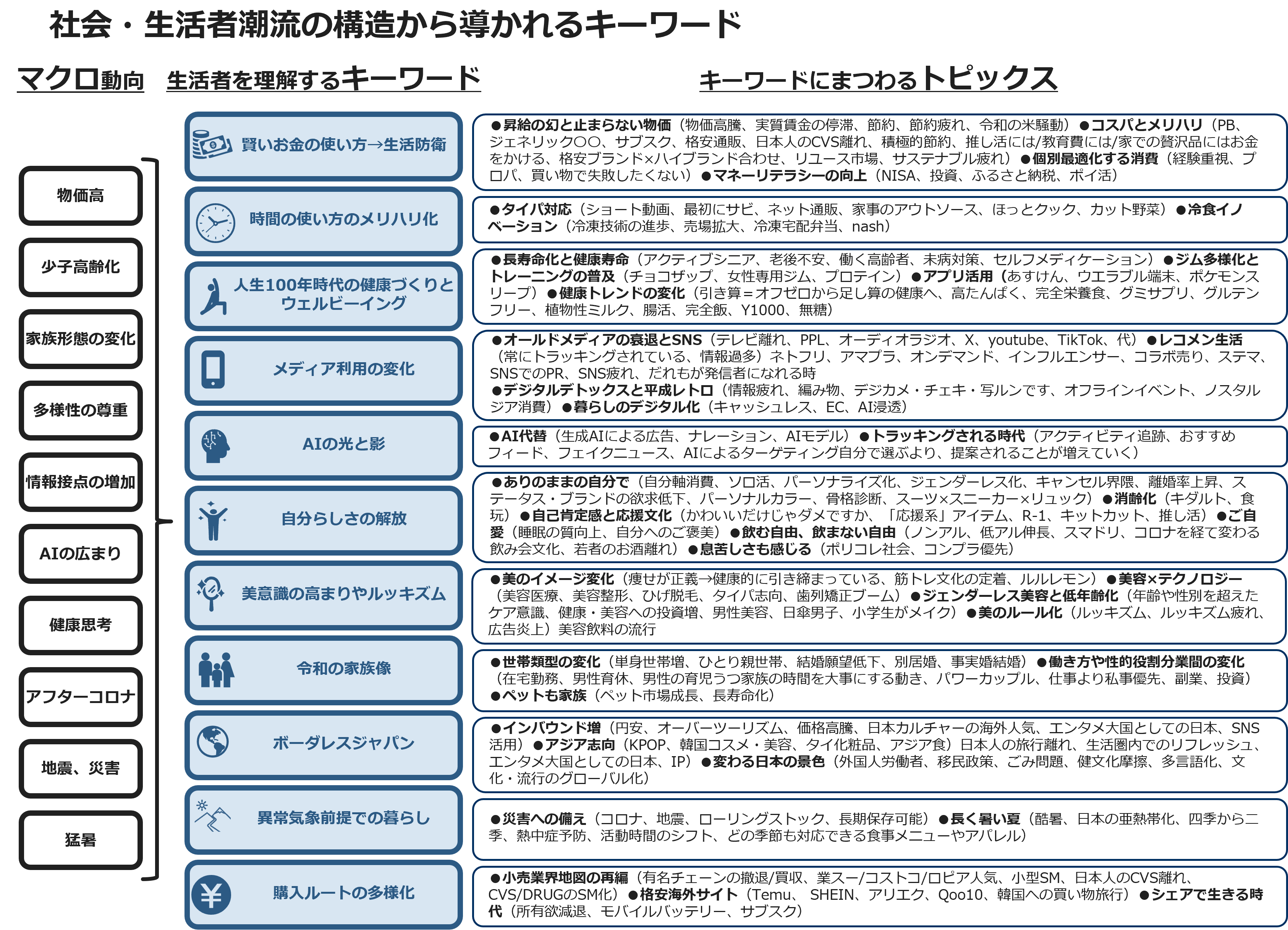

抽出された10個のマクロ動向は生活者の暮らしにどのような影響をもたらしているのでしょうか?次に、生活者の暮らしの実像にひきつけながら「生活者を理解するキーワード」を選定していきました。また、それぞれのキーワードに紐づく暮らしの中のシーンやトピックスも抜き出していきました。

図表2

一連の結びつきをいくつかをピックアップして眺めてみると、「物価高」というマクロ動向が生活者の暮らしの中では「賢いお金の使い方→生活防衛」という形で表出しています。よく耳にする「コスパ重視」です。そして、できる限り無駄を避ける志向はお金に留まらず「パフォーマンス重視」へと読み解きが進み、「時間の使い方のメリハリ化=タイパ重視」などへもつながっているとも考えられます。

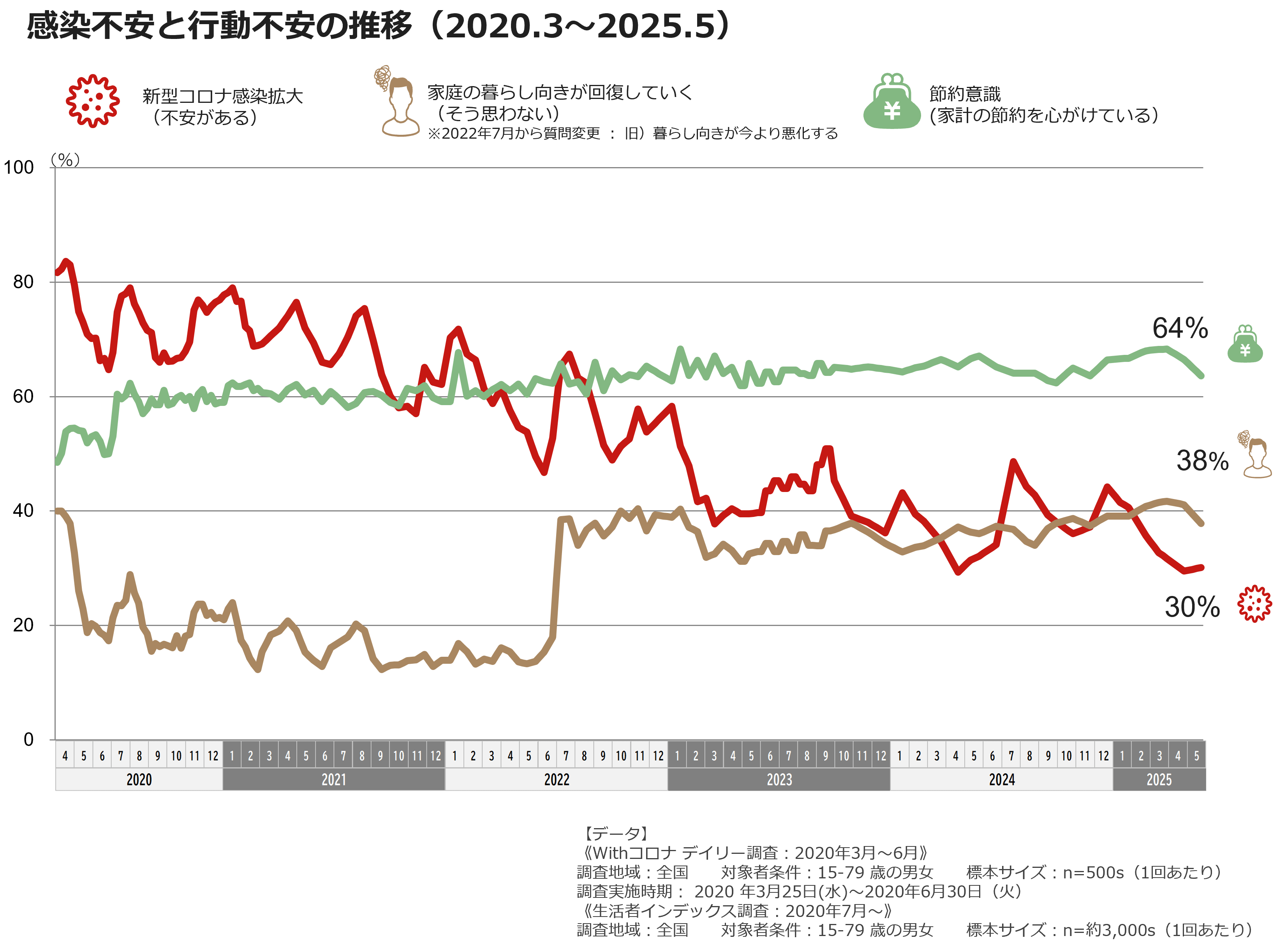

物価高に関連して、ひとつデータを見てみましょう。2020年にコロナインパクトによって収入が減り景気も減退しました。2022年にはロシアのウクライナへの侵攻、さらには国内では値上がりラッシュが始まり、世間では節約のムードが高まりました。インテージが定期的に実施している自主調査でもコロナ禍以降、節約意識は60~70%付近の高いところで推移し続けてきました。また、「暮らしが良くなる」という回復への期待も4割弱の方が「そう思わない」と回答する傾向が長く続いており、生活防衛意識が高止まりしている様子が伺えます。

図表3

「少子高齢化」、「家族形態の変化」は若年・シニアの単身世帯の増加や成人してそれなりの年月が経っても実家を出ることなく親と同居し続けたり、入籍することなくパートナーとして同居するといった「令和の家族像」につながります。また、「少子高齢化」によって高齢者の介護を高齢者が行う「老々介護」といった課題も表出していることから、年齢を重ねても健康であることを志向する文脈として「人生100年時代の健康づくりとウェルビーイング」ともつながります、そしてそれは、マクロ動向の「健康思考」とも強いつながりを持っていると考えられます。

そのように、10個のマクロ動向と11個の「生活者を理解するキーワード」を読み進めてみると、それらのキーワードがたて糸と横糸のように織りあいながら「今」を創っているように思えます。

次章では、これらのキーワードが実際の企業活動にどのように作用していくのか、について「食品業界」を念頭に置きながら考えてみたいと思います。今回のワークショップに参加したリサーチャー数名との対話形式でお届けします。

生活者研究センター 田中宏昌(以下 田中):はじめに今回のワークショップの様子を教えてください。

マーケティング企画推進部CS3グループ 橋本瑛(以下 橋本):シニアからジュニアまで幅広いキャリアを持った130名のマーケティング・リサーチャーが集まってワークショップを行いました。130名を20のグループに分けて現在の社会や生活者の潮流と想うキーワードを挙げるところから始めました。それぞれが準備してきたキーワードをグループ内で共有し、キーワード選択の背景などについて対話を重ねることで、キーワードが帯びるイメージをより深く正しく共有することができ、具体的な事象(トピックス)などもリアリティを持って語られていました。それらの刺激からまた新しいキーワードが生まれる瞬間もありました。

田中:まずは業界に捉われず大きな観点でマクロ動向やキーワードなどを眺めてみるとどのようなことを思い浮かべますか?

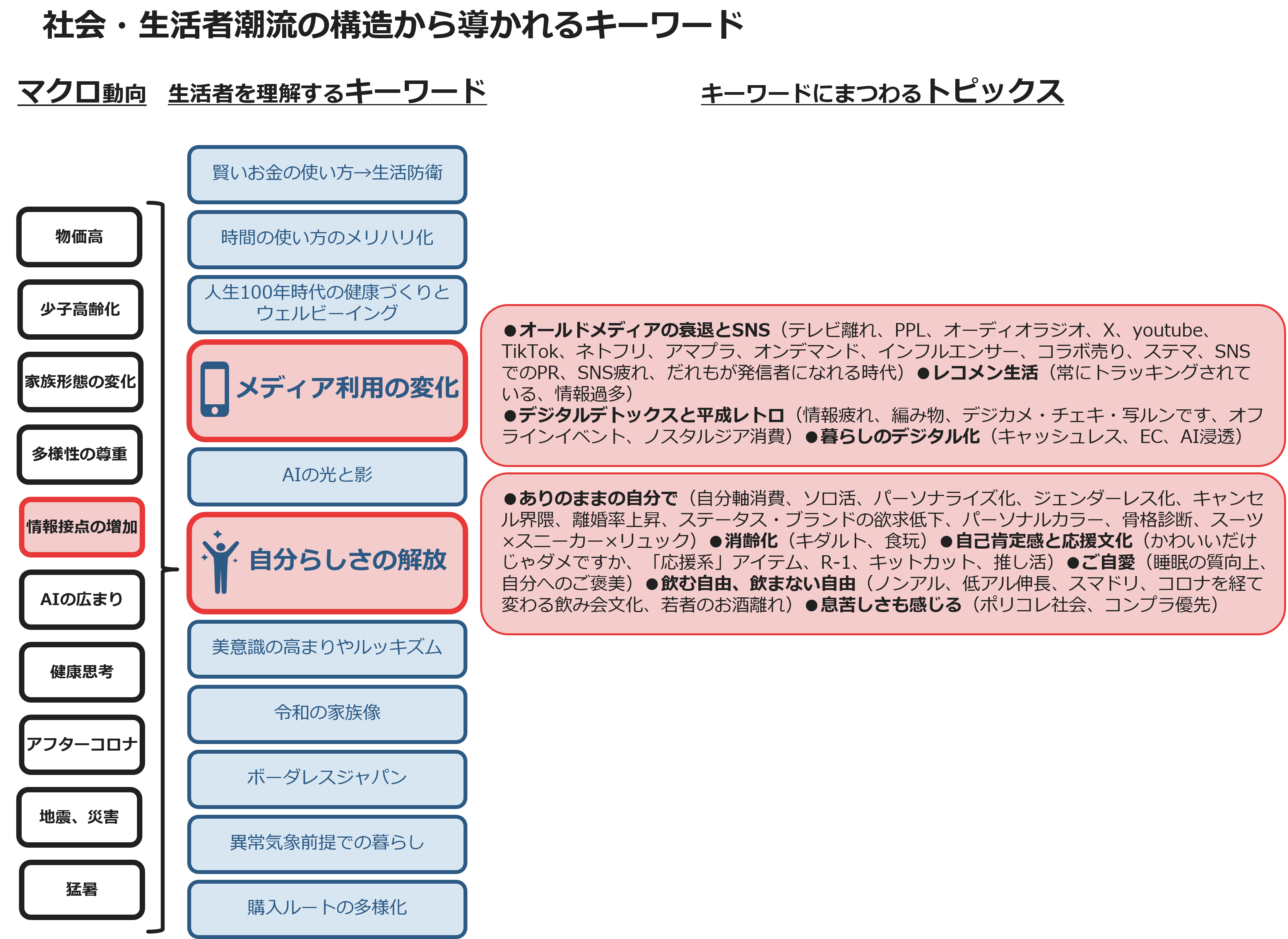

マーケティング企画推進部 森口夏菜(以下森口):日々接しているクライアントさんの課題とも重なり、「メディア利用の変化」については興味深く話をしました。オールドメディア(4マス)からSNSへのシフトによる生活者のメディア化(CGM)は、現代の生活者が消費を行う際の重要な情報源である「口コミ」を生み出しています。昔は「TVCMで認知を広げて店頭の棚を確保して」といった動きが主流でしたが、InstagramやTikTokなどのSNSを重視して生活者発の「UGC(口コミ)」の発生を考慮した広告コミュニケーション戦略へとシフトしています。また、企業とファンやユーザーが直接つながることができることで、ファンマーケティングなど、より豊かな企業活動が生まれています。

図表4

田中:新商品開発や改良版の発売などユーザーとの共創も目にするようになりましたね。メディア利用の変化は企業とユーザーとの距離感をも変えてしまいましたね。

森口:SNSによる情報の受発信は「自分らしさの解放」ともつながっていると考えられます。以前は「オタク」や「サブカル」などはわりと閉じたというか限定的なファンが支えている印象がありましたが、今ではアニメを筆頭に世界にまで開かれたカルチャーとして、大きな発信・伝達・巻き込み力を発揮しています。周囲の目を気にすることなく「好きなものを思いきり楽しむ」というカルチャーは「推し活」や「ソロ活」といったものにつながっているように映ります。このような動きは食品業界や飲料業界においてはアニメやキャラクターとの「コラボ商品」などにつながっており市場をにぎわしてもいます。

田中:なるほど。興味深いですね。インテージSRI+データで最近の売れたものランキングを眺めると玩具メーカーが人気アニメなどとコラボした「玩具メーカー菓子」が上位に顔を出すことがありますが、食品や飲料業界なども上手にマクロ動向やそれに伴う生活者の意識や価値観をキャッチアップし、変化の兆しが見えてきているようです。ぜひ、担当していらっしゃる「食品業界」に寄せてお話をお願いします。

マーケティング企画推進部 M(以下 M):物価高や老後不安などがお金へのリテラシーを高めていることから「賢いお金の使い方→生活防衛」というキーワードが導かれました。そして、ひとり暮らし世帯の増加など世帯類型の変化や共働きの増加によって夫婦間の家族内分業のアップデートなどから「令和の家族像」といった言葉が生まれました。そうした潮流をもとに「食」にまつわる暮らしも「ムダなく高コスパ」といった事象へとつながっていると考えています。

図表5

![[食品業界編]インテージの考える「生活者と市場」の変化](https://gallery.intage.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/250704_foodmarket-forecast_5.png)

田中:特に30代~40代前半くらいのご結婚をされている方とお話をすると、家事や育児の役割分担の考え方に感心します。ごく自然に男性も育児や家事を担当しているように思います。中には「料理はいつも旦那さん」というご家庭も!

M:男性の料理機会が増えたことをチャンスとして、チャレンジしやすいメニューや調味料の提案などにもアイデアが拡がりそうです。また、「コスパ」についても安さだけを追うのではなく、「コスパの多様性」にも注目しています。食材や調味料にムダがでない「フードロスの解消」なども「パフォーマンスの向上」とつながる文脈です。また、「手作り神話=手作り至上主義」から脱却して「手間抜きOK!」といった価値観も広がっていますね。

森口:「時間の使い方のメリハリ化」、いわゆるタイパから「栄養摂取の効率化の加速」にも注目しています。コロナインパクトや「人生100年」という言葉がいろいろな場面で登場するようになり、健康や免疫力強化については年齢を問わず高い関心が寄せられています。一方で手間や時間もそれほどかけたくないというニーズが重なって、シリアル、プロティン、タンパク質が効率的に摂取できる機能性栄養補助食品の在り方も変化してきました。プロティンなど以前は粉末タイプが中心でしたが、今では紙パックやスティックバータイプなど、手軽に摂取できる形状が登場していてすっかり身近になりました。

田中:抑制を効かせたメリハリ消費の反対側にありそうな「自分らしさの解放」も気になります。後ろに連なる「ご褒美消費」「コレクター的消費」さらには「奥行型消費」など、お財布の紐を緩めるキーワードが続いていますね。

森口:「多様性の尊重」といった流れが「自分らしさの解放」につながっており、「自分の志向・嗜好」といったものを日常の中で表現しやすくなったのではないでしょうか。好きなものを買う、好きな服を着るといった表現に加えて、好きなモノコトにどっぷりとハマってみる(没入・推し・沼)など、純粋に好きを追求している人への憧れといった意識も生まれています。お料理に関しては「最高品質」や「本場の調味料を使った本場の味」など、食へのこだわりや興味・関心をくすぐるような商品はますます支持されるのではないでしょうか。

田中:私は餃子が大好きなのですが、最近、近所のスーパーの冷凍コーナーでご当地餃子がすごいことになっています。「地域限定」といったPOPを目にすると思わず手に取ってしまいます。(笑)

では、この資料の活用についてはお客様の反応はいかがでしょう?

森口:ありがたいことに非常に興味深く読んでくださっています。この資料ではマクロ動向から生活者のトピックス、さらには変化の兆しをお届けしていますが、教科書的に読むのではなく、ここからさらに自分たちの業界・業種、カテゴリー、さらにはブランドと発想を広げていくような使い方が多いようです。また、自分たちの商品やサービスが実際に利用されているシーンに結び付けて読み解きを深める、といったような用い方もあるようです。私たちも紹介をしつつ対話を重ねながら新しい気づきに出逢うことも多いです。

田中:今後に向けてはいかがでしょう?

橋本:数年前にもこうした試みをしたことがありましたがその時のキーワードや読み解きを眺めるとあたりまえではあるけれど時代を感じます。源流を感じる変化もあれば、突然、生じたように感じたものもあります。今回のように定期的にアップデートしていく必要性があると感じています。特に現在のように変化の激しい時代だからこそ、「今」を捉えつつミライを遠望する。そしてさらに時代とともに視なおしを

重ねていくことが重要ではないかと感じています。

スペパ、マイパなど、「パフォーマンス」を求める対象は日々拡がり続けています。こうした動きは共働きの増加、夫婦や家族の役割の変化、情報の爆発的な増加と高速化などを背景に継続するとともに、ますます強くなっていくものと思われます。その一方で、そうした合理的な暮らしの追求から逃れて、あえて自分自身が心地のよいテンポやスペースを確保しつつ、ひと手間をかけた暮らしを営むような志向も根強く残っていくのだと思われます。

コロナインパクトを経て、健康や免疫力強化への関心が高まりました。病気になってからではなく、「できるかぎり病気にならない、病気を遠ざけたい」という意識です。そうした身体を手に入れるためにサプリメントや栄養補助食品など、手軽に健康を保てる手段を上手に活用する人も増えましたが、宅トレやウォーキングなど、ちょっとした運動を暮らしに取り入れたり、冷凍食品やお惣菜などを使いつつもひと手間かけて手づくり感を演出したり、栄養バランスのよい食事を心がけたり、といった「あえてのひと手間派」の人もいるようです。

生活意識や価値観の潮流はさまざまな流れが時に出逢い交わり、また別れて、新しい潮流へと続いていきます。現在の潮流を「かわりゆくもの」としつつ、ミライの潮目を想像することで、ビジネスにつながるヒントを掴むことができそうです。そして、言葉で定義した瞬間、すでにその事象はミライに向かって変化している、ということも書き残しておきたいと思います。

皆様の眼前にひろがる新しい潮流はどのような流れで、どこに向かっているのでしょうか?

ワークショップでは、この記事でご紹介した「生活者と市場の変化」のアウトプットを「食品業界」「飲料・アルコール業界」「雑貨・化粧品業界」それぞれについて作成しています。

ご興味のある方は、弊社営業担当までお声がけください。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら