生成AIの登場は、テクノロジーの世界にとどまらず、私たちの暮らしや社会、そして価値観にも大きな影響を及ぼしつつあります。インテージでは、生成AIが日常生活およびビジネスシーンでどのように受け入れられ、活用されているのかを明らかにするため、2024年10月に全国の生活者・ビジネスパーソンを対象とした初回調査を実施しました。それから約半年が経過した2025年3月、2回目の同調査を行い、生成AIに対する認知・理解・利用の実態がどのように変化したのかを改めて確認しました。

このシリーズでは生活者とビジネスパーソン、それぞれの視点から生成AIの現状と変化をお届けします。ビジネスパーソン編は全2回で構成しており、第1回となるこの記事では、ビジネスシーンにおける生成AI利用の変化を中心にご紹介します。生活者編もあわせてご一読ください。

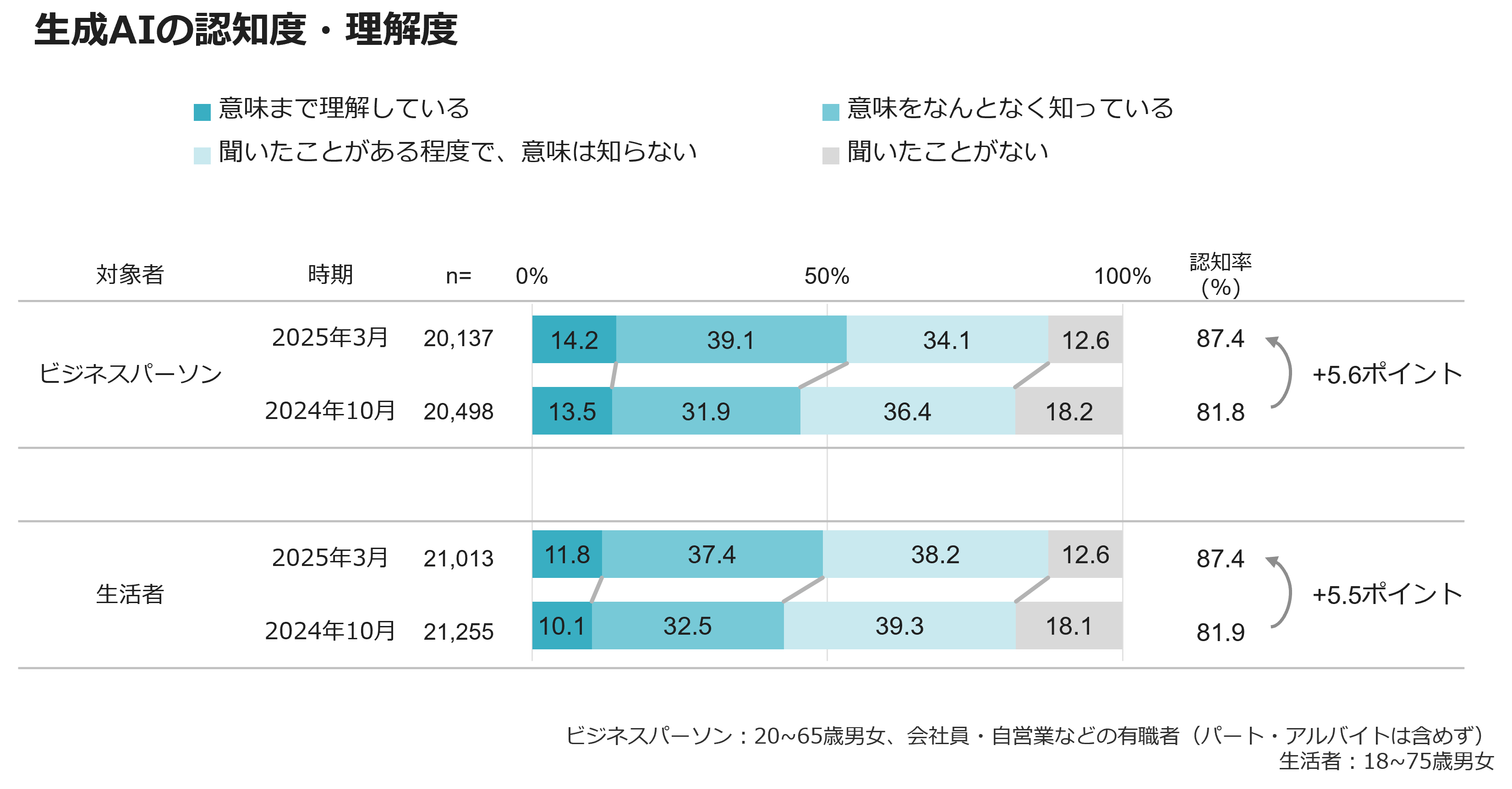

はじめに、生成AIという言葉がどの程度浸透し、理解されているかを探りました。図表1はビジネスパーソン調査の結果と、同時期に実施した生活者調査の結果を比較したものです。

図表1

まず、生成AIの認知率(「聞いたことがある程度」以上の回答者の合計)を見ると、ビジネスパーソン、生活者でともに約87%に達しています。これは前回調査と比較しても5ポイント以上増加しており、2022年末のChatGPT登場から2年以上が経過した現在も、生成AIへの関心と認知が社会全体で拡大し続けていることを示唆しています。

次に、理解の度合いに目を向けると、ビジネスパーソンにおいて「意味まで理解している」と回答した層は前回から+0.7ポイントであった一方、「意味をなんとなく知っている」と回答した層は+7.2ポイントと大きく増加していることが分かります。この結果から、生成AIという単語の認知と並行して内容の理解も着実に進行していることがうかがえます。

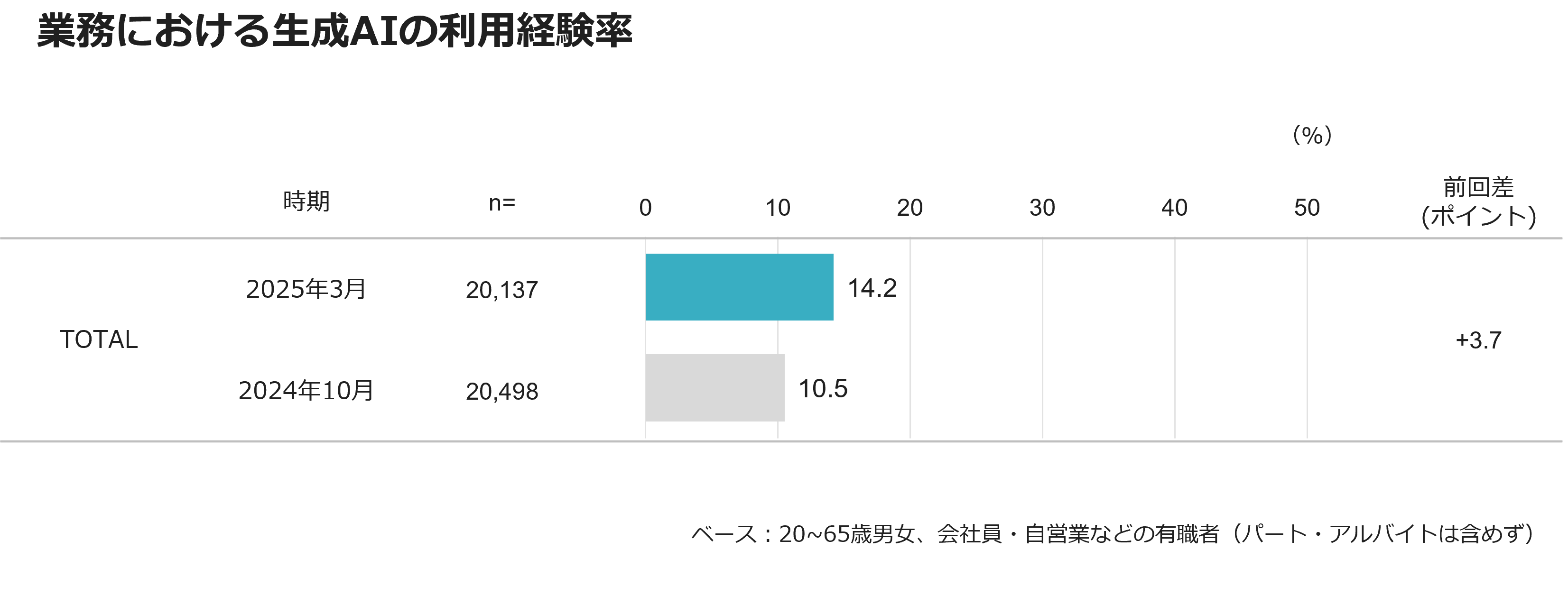

続いて、ChatGPTに代表される生成AIサービスの利用経験について見ていきます。まずは、ビジネスパーソン全体における利用経験率の変化を確認します(図表2)。

図表2

ビジネスパーソン全体での利用経験率は14.2%となり、前回調査(10.5%)から3.7ポイント増加しました。認知度や理解度の向上に伴い、利用経験も着実に増加していることがわかります。しかし、利用経験のある層は依然として限定的であり、業務における生成AI活用が広く浸透するには至っていません。

この利用実態をより深く掘り下げるため、ここからは職種、業種、企業規模×職位の3つの軸で分解して、生成AIの利用経験率を見ていきましょう。

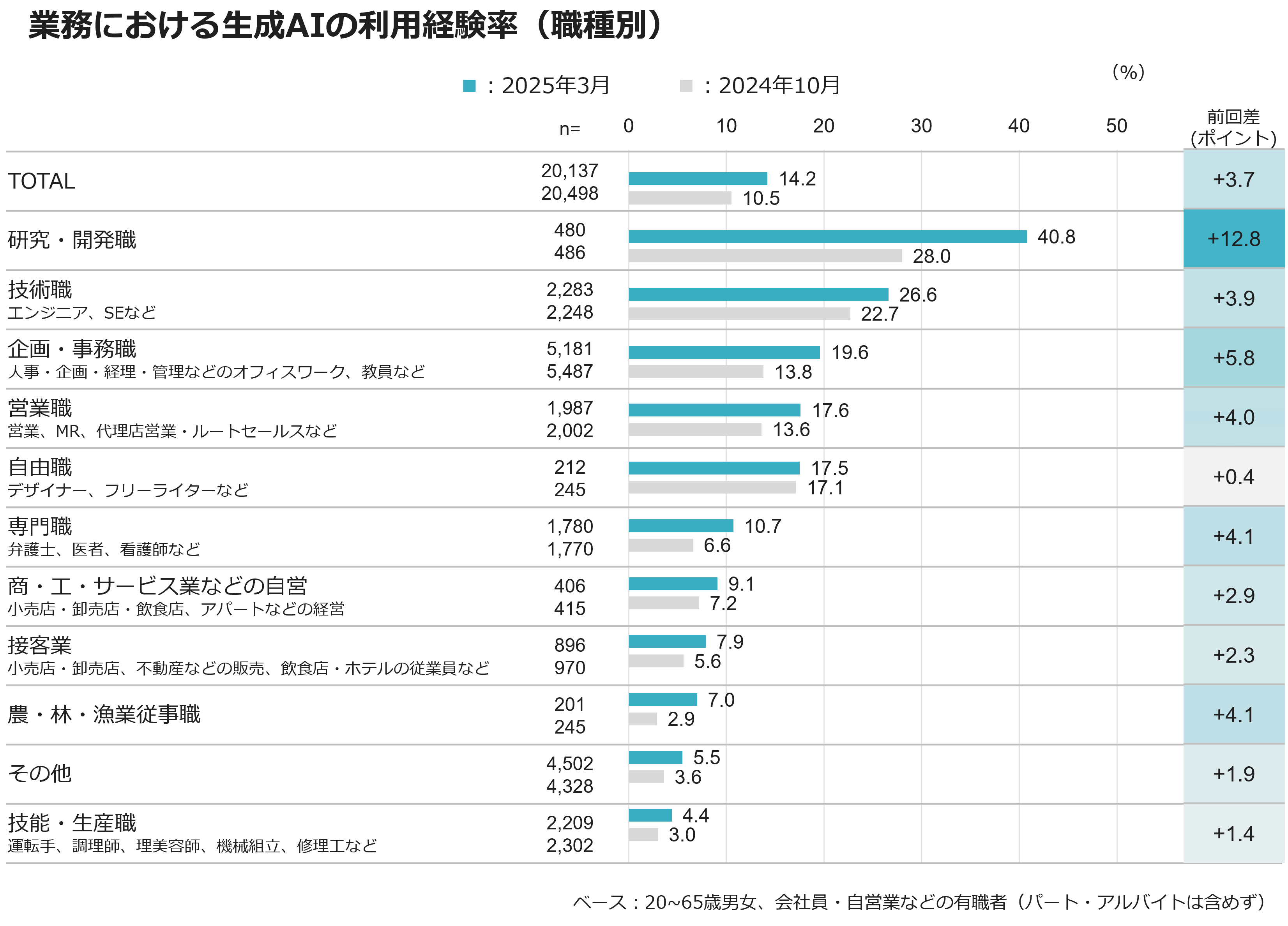

まず、1つ目に、職種別の生成AI利用経験率を示します(図表3)。

図表3

職種別に見ると、利用経験率は「研究・開発職」(40.8%)が突出して高く、次いで「技術職」「企画・事務職」「営業職」「自由職」が全体平均を上回りました。反対に「専門職」「商・工・サービス業などの自営」「接客業」「農・林・漁業従事職」「技能・生産職」では利用経験率が平均を下回りました。これらの職種では、専門知識の特殊性や、業務特性上デジタル端末の利用が難しいことなどが、利用率が低い背景にあると考えられます。

前回調査との比較においては、すべての職種で利用経験率が上昇していますが、特に「研究・開発職」は+12.8ポイントと最大の伸びを示しました。「研究・開発職」は前回調査においても利用経験率が最も高かった職種であり、その他職種との差が拡大している傾向が見られます。

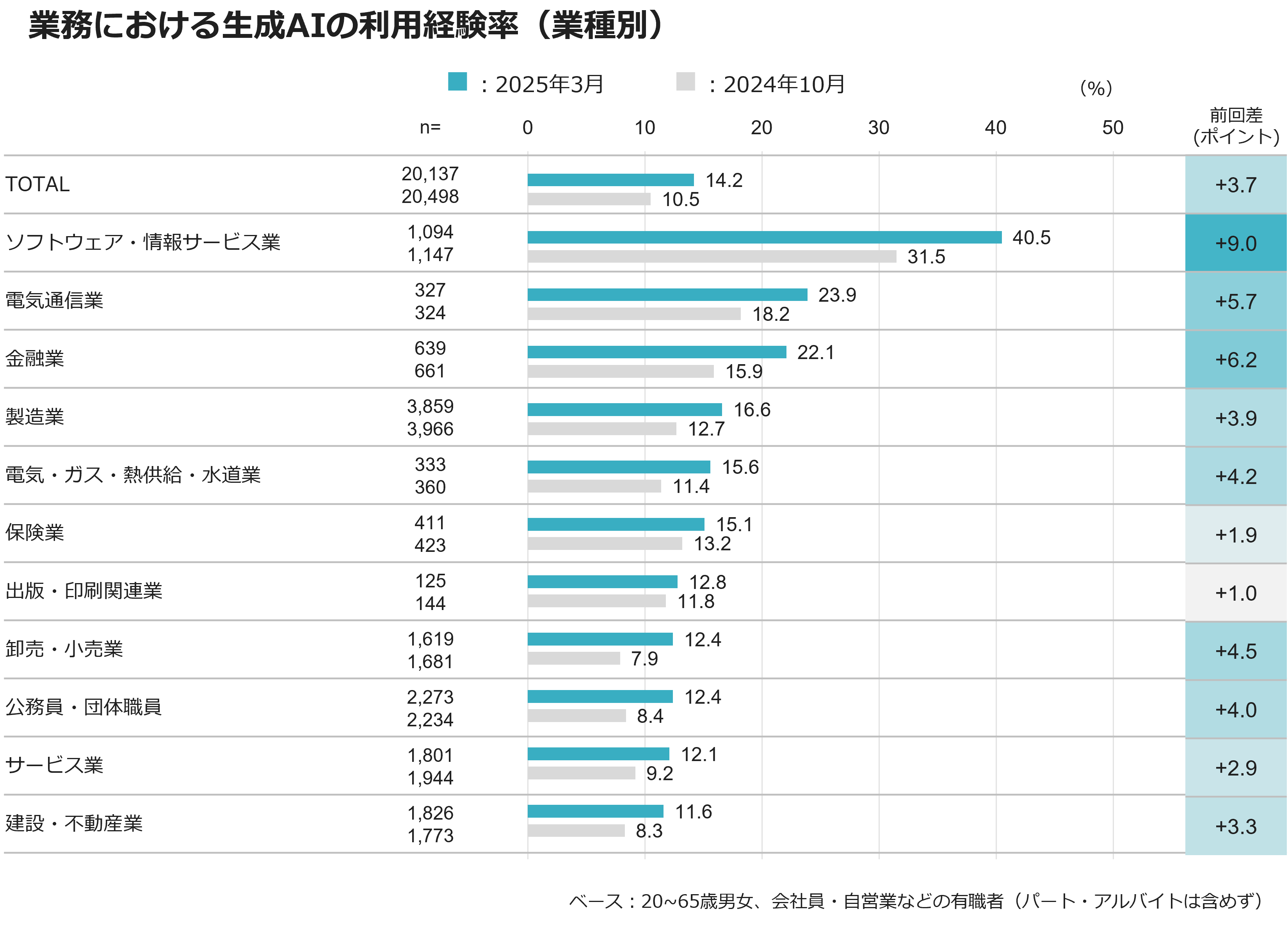

続いて、2つ目に業種別の利用経験率を示します(図表4)。

図表4

業種別では、「ソフトウェア・情報サービス業」の利用経験率が突出して高く(40.5%)、次いで「電気通信業」「金融業」「製造業」となりました。利用経験率が低い特定の業種は見当たらず、これは職種別の比較(図表3)で示されたように、「企画・事務職」「営業職」など、多くの業種に共通して存在する職種においても利用が広がっているためであると考えられます。

前回と比較すると、すべての業種で利用経験率は増加しており、中でも「ソフトウェア・情報サービス業」が最も大きい成長を見せました(+9.0ポイント)。職種別比較(図表3)の結果と同様に、前回調査において利用率がトップだった業種での増加量が最も大きく、業種間でも利用度の差が広がっていると言えます。

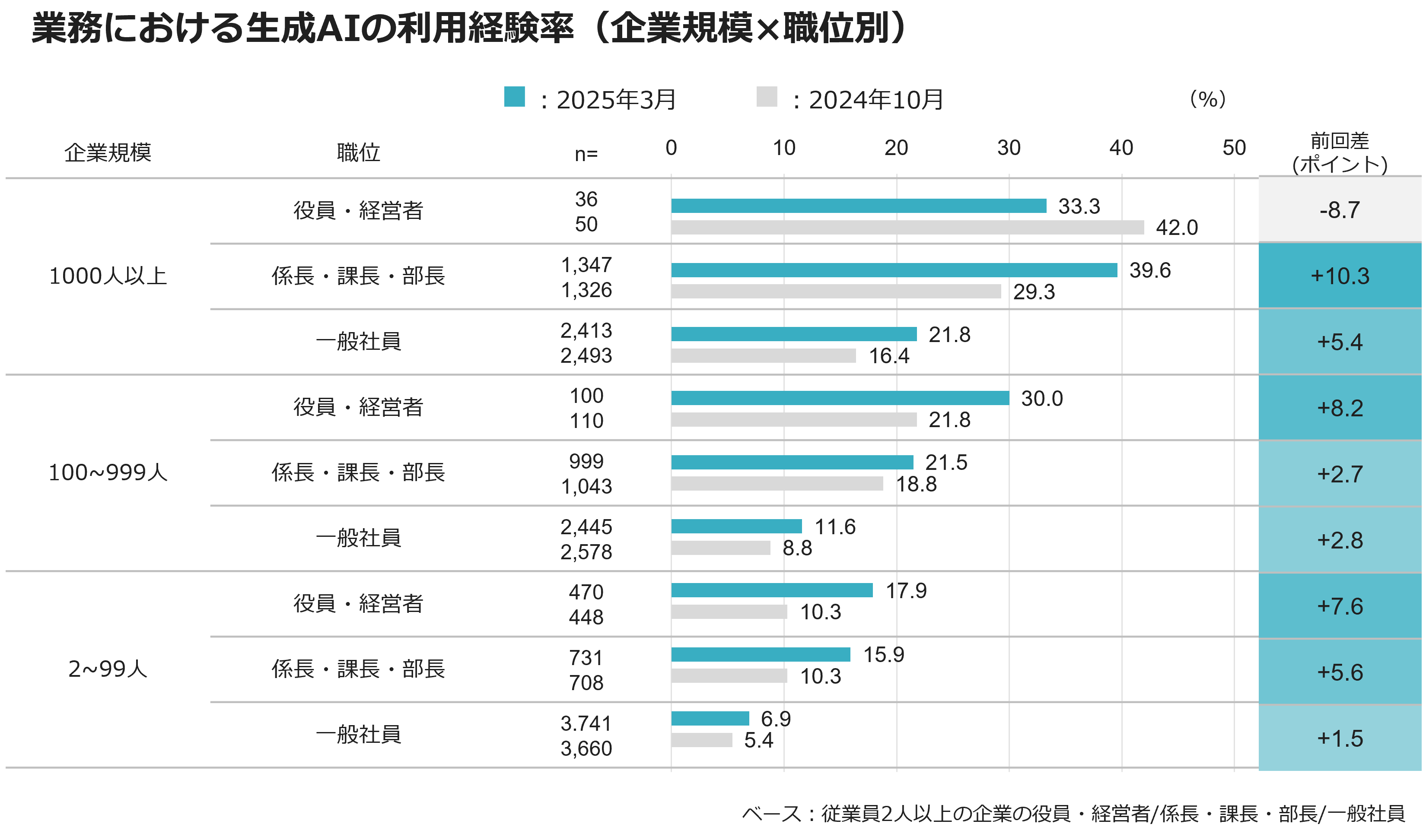

次に、企業規模(1000人以上/100~999人/2~99人)×職位(役員・経営者/係長・課長・部長/一般社員)別の利用経験率を確認していきます(図表5)。

図表5

今回の調査では、企業規模が大きいほど、また、職位が高いほど利用経験率が高い傾向が確認されました。前回からの差分も同様に、企業規模が大きいほど、職位が高いほど大きく、セグメント間の利用率の差は前回よりも拡大していることが確認できます。

この章においては、職種、業種、企業規模×職位の3つの軸を通じて、生成AIの利用経験率を詳細に見てきました。これらすべての軸で共通して、前回調査で利用率の高かったセグメントにおける利用率の伸びが大きい、すなわち、前回から利用率の差は拡大している傾向が確認できました。「研究・開発職」「ソフトウェア・情報サービス業」「企業規模の大きい会社」「役職者」など、デジタルへの親和性が高い、あるいは導入するリソースと意欲があるセグメントで利用が先行する一方、それ以外のセグメントでは伸び悩みが見られます。これは、ビジネスシーンにおける生成AIの活用において「二極化」が進行している状況を示唆しています。

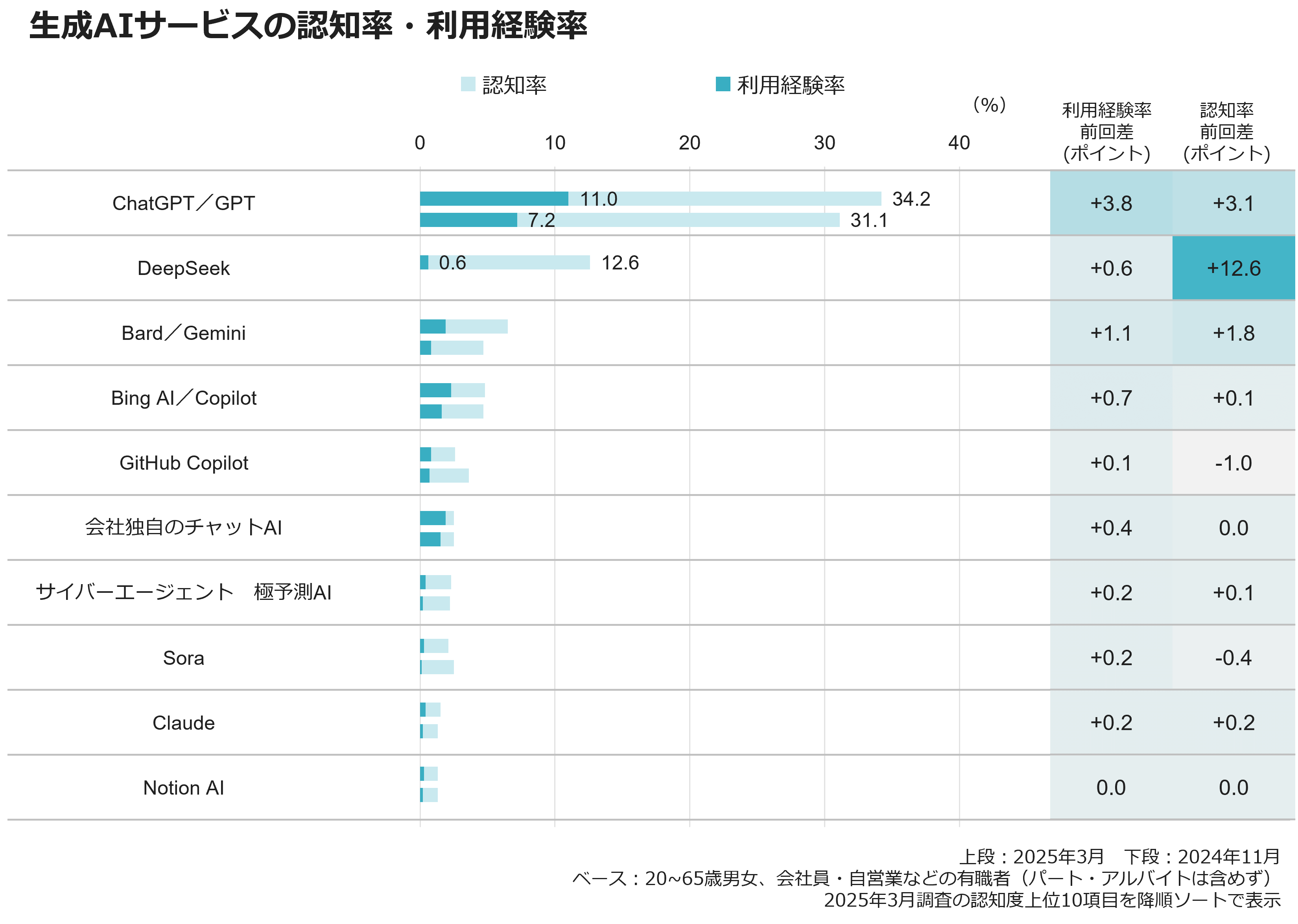

この章では、個別の生成AIサービスに焦点を当て、その認知率と利用経験率のトレンドを探ります。図表6は、主要な生成AIサービスについて、今回の調査の認知率が高い順に並べたものです。

図表6

まず、依然として市場をリードするChatGPTの動向を見てみましょう。今回の調査での認知率は34.2%に達し、ビジネスパーソンの約3人に1人が知っている計算になります。利用経験率も11.0%となりました。前回調査と比較すると、認知率は+3.1ポイント、利用経験率は+3.8ポイントと、いずれも着実に上昇しており、その浸透が継続していることがうかがえます。

今回、認知率でChatGPTに次ぐ2位(12.6%)となったのが、中国発のDeepSeekです。2025年1月頃にコスト効率に優れた高性能モデル(DeepSeek-R1)が大きな話題となり、一時的に関連株価にも影響を与えるほどの注目を集めました。しかし、それと同時にセキュリティに関する懸念も報じられた影響か、認知度の高さに反して利用経験率は0.6%と低い水準に留まっています。話題性が先行した一方で、特にセキュリティが重要視されるビジネスシーンでの利用には高いハードルがある状況が推察されます。

ChatGPT、DeepSeekに続くのは、Google Gemini、Microsoft Copilot、Github Copilot、会社独自のチャットAIなど、主にチャット式の対話型AIです。これらの多くも前回調査から認知率・利用経験率ともに上昇傾向にはありますが、現時点ではChatGPTとの間に大きな差が存在しています。

これらの結果からは、生成AIの技術的な進歩が続く一方で、ChatGPT以外のサービスの成長はまだ限定的であることが示されました。これは、単なる話題性や機能性だけでは一般の利用に繋がりにくい現状を示唆しており、サービスを提供する企業としては、ユーザーの懸念(例えばセキュリティや出力の信頼性など)を払拭し、具体的なメリットや価値をより明確に訴求していく必要がありそうです。

しかし、それと同時に、市場をリードし続けているChatGPTの利用経験率が11.0%に留まっているという事実は、裏を返せば、ビジネスシーンにおける生成AI市場には依然として開拓の余地が残されていることを意味します。今後、各サービスがどのようにユーザー層を広げ、市場全体が拡大していくのか、引き続き注目が必要です。

以上の調査結果から、生成AIについて①ビジネスシーンにおける認知・理解は今もなお着実に進み続けていること、②その活用は全体的に広がりを見せる一方で、セグメント間の利用格差はむしろ深まっていること③ChatGPTがリードを維持し市場での存在感が強いものの、市場全体としてはまだ大きな成長の可能性を秘めていることが分かりました。次回は、デバイスや目的といった観点から、ビジネスシーンにおける利用実態をさらに詳しく見ていきます。

あわせて、「生活者」視点の調査結果もご一読ください。

この記事は、インテージの生成AI実態調査プロジェクトにて行った調査結果をご紹介しました。

本プロジェクトでは、インテージの豊富な調査ノウハウとパネルデータを活用し、生成AI市場の現状と展望を包括的な視点で探究しています。 今後も定期的な調査・分析を通じ、生成AIと社会の関係性の変化を長期的に観察することで、新たな知見とより深い価値ある情報をご提供する予定です。ぜひご期待ください。

【調査概要】

(スクリーニング)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:20~65歳男女、会社員・自営業などの有職者(パート・アルバイトは含めず)

標本サイズ:

(第1回)n=20,498

(第2回)n=20,137

調査実施時期:

(第1回)2024年10月25日(金)~2024年10月28日(月)

(第2回)2025年3月14日(金)~2025年3月17日(月)

(本調査)

調査方法:Web調査

調査地域:日本全国

対象者条件:スクリーニング回答者のうち、ビジネス(組織・個人)で生成AIを導入済/検討予定の方

標本サイズ:

(第1回)n=2,083

(第2回)n=2,179

ウェイトバック:なし

調査実施時期:

(第1回)2024年10月31日(木)~2024年11月5日(火)

(第2回)2025年3月24日(月)~2025年3月26日(水)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら