インテージ 生活者研究センターは2022年10月から「産学連携生活者研究プロジェクト(以下、産学連携プロジェクト)」として、企業と大学機関(研究者および所属するゼミ生)がコンソーシアム形式で集まり、社会あるいは生活者理解につながる研究テーマを設定して探究を重ねてきました。研究テーマの1つとして、Z世代を中心とした「若者(10代後半~20代)をリサーチ対象として、次世代のマーケティングを考える」をテーマに若者を中心に拡がる「リキッド消費」の探求を深めてきました。

今回は3回にわたり、調査結果を解説します。調査結果をご覧いただくにあたり、コラム末尾の関連記事や書籍もご一緒にご覧いただくことでより理解を深めていただけると嬉しいです。

リキッドクラスターは、個人の心理的な消費価値観から3つの消費者クラスターに分類しています。詳細は関連記事をご覧ください。消費行動の変化を知る「リキッド消費」とは~Z世代の消費の特徴とマーケティング活用事例

そのリキッドクラスターの中でも価値観の濃淡があります。例えば、リキッドクラスターでも流動的なニーズが高い人と省力化ニーズが高い人が、私たちのインタビュー調査でも出現しました。そのため、選ぶ商材によっても流動的な消費がされやすい商材とされにくい商材があるのではないかと考えました。

特に注目したのは、商材ごとの「リキッド消費のされやすさ」の違いです。たとえば、

・お菓子:バラエティが豊富で、季節限定商品なども多い。流動的な消費が促されやすい

・調味料(例:出汁パック):選択肢が比較的シンプル。習慣的・省力的に選ばれやすい

このように、商材の特性により、リキッドクラスターでも商材によって価値観が異なるという仮説の下、今回の調査を実施しました。

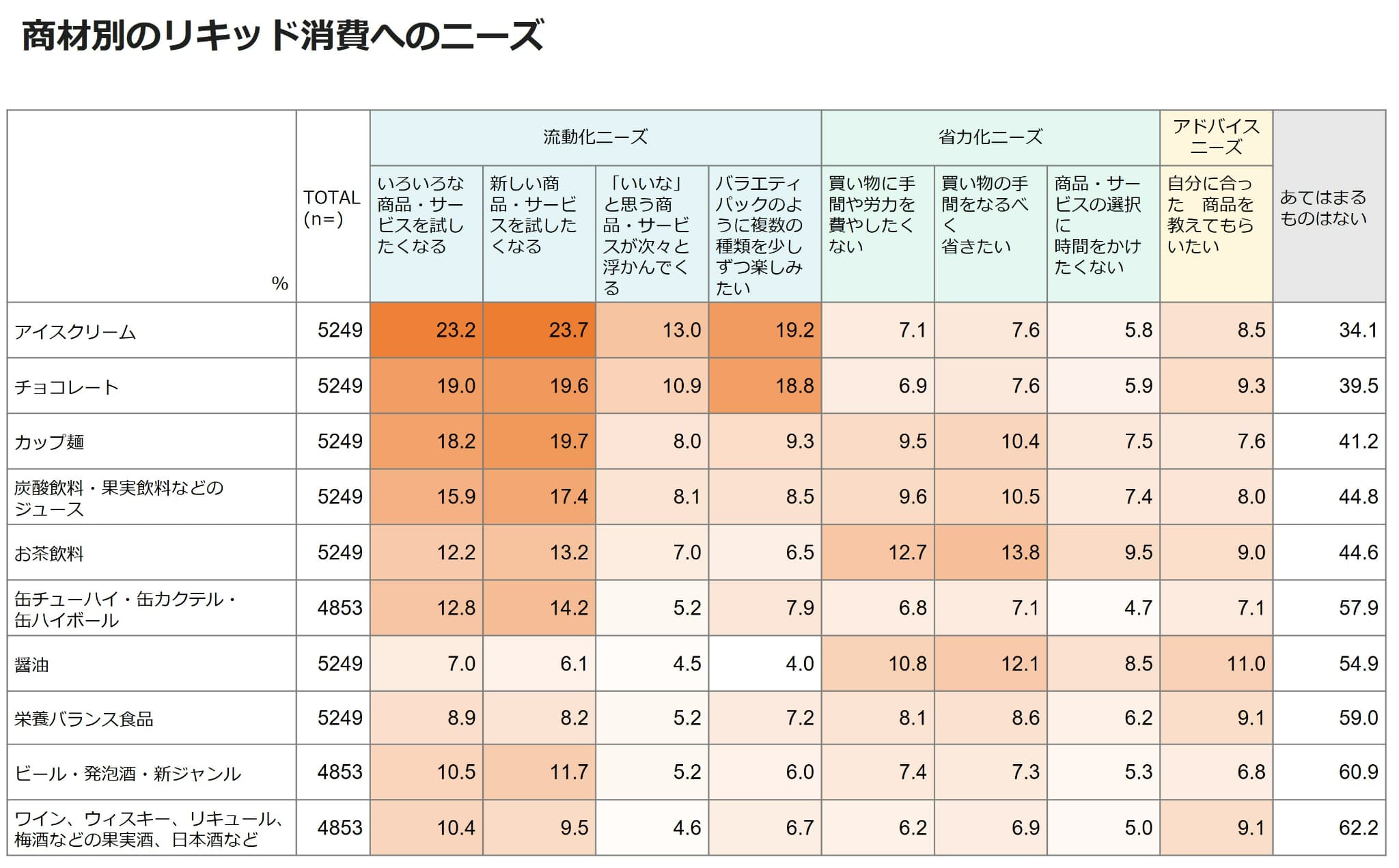

図表1は、10個の商材について、あてはまる価値観を聴取した結果です。事前に予備調査を行い、リキッド消費の特徴の中でも「流動化ニーズ」「省力化ニーズ」「アドバイスニーズ」に限定して聴取しました。アイスクリーム、チョコレート、カップ麺は、他商材と比較してリキッド消費傾向が高い結果でした。酒類では、缶チューハイ・缶カクテル・缶ハイボールが最もリキッド消費傾向が高く、酒類の中でも価値観が異なることがわかりました。アイスクリームやチョコレート、カップ麺は、新商品や季節限定商品が定期的に販売されることが多く、個包装で少量を試すことや家族や友人とシェアすることが可能な商品もたくさんあります。このことから流動化ニーズに応えられる商材と言えそうです。一方でお茶飲料や醤油は、目的があって購入される手段・機能的な商材であることから省力化ニーズが高まると推察できます。

図表1

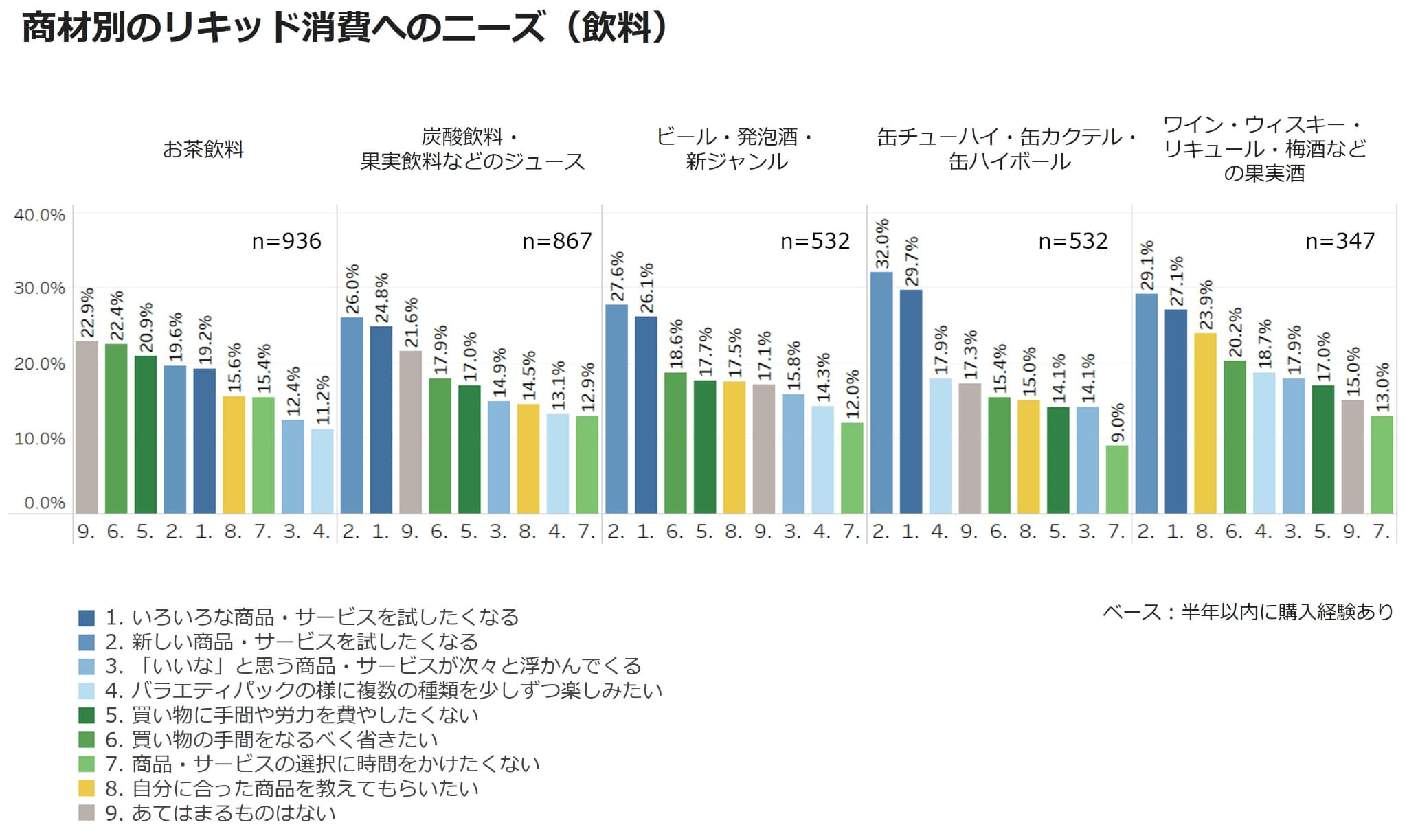

図表2は、飲料の価値観を示したグラフです。対象商材を半年以内に購入した人のみを分析対象としています。同じ飲料カテゴリーでもお茶飲料とそれ以外で特徴の違いが顕著にでています。目的があって購入されやすい機能的な消費と、いろいろな商品を試したり、新しい商品を試したくなる、楽しむ情緒的な消費の違いと考えられます。

図表2

缶チューハイ・缶カクテル・缶ハイボール、ワイン・ウィスキー・リキュール・梅酒などの果実酒・日本酒などは、「バラエティパックのように複数の種類を少しずつ楽しみたい」が他の飲料に比べて、上位にランクインしています。飲料の中でも、ラインナップが豊富な商材であることから、複数種類を楽しみたいニーズがあると考えられます。ワイン・ウィスキー・リキュール・梅酒などの果実酒・日本酒などは、流動化ニーズに次いで「自分に合った商品を教えてほしい」アドバイスのニーズが高い結果でした。他の飲料と違い、種類による味の違いは理解しているが、自分が商品の違いを判別することが難しいことや他の飲料と比べ、高価で量が多いこともあり、失敗回避の意識が表れたと考えられます。

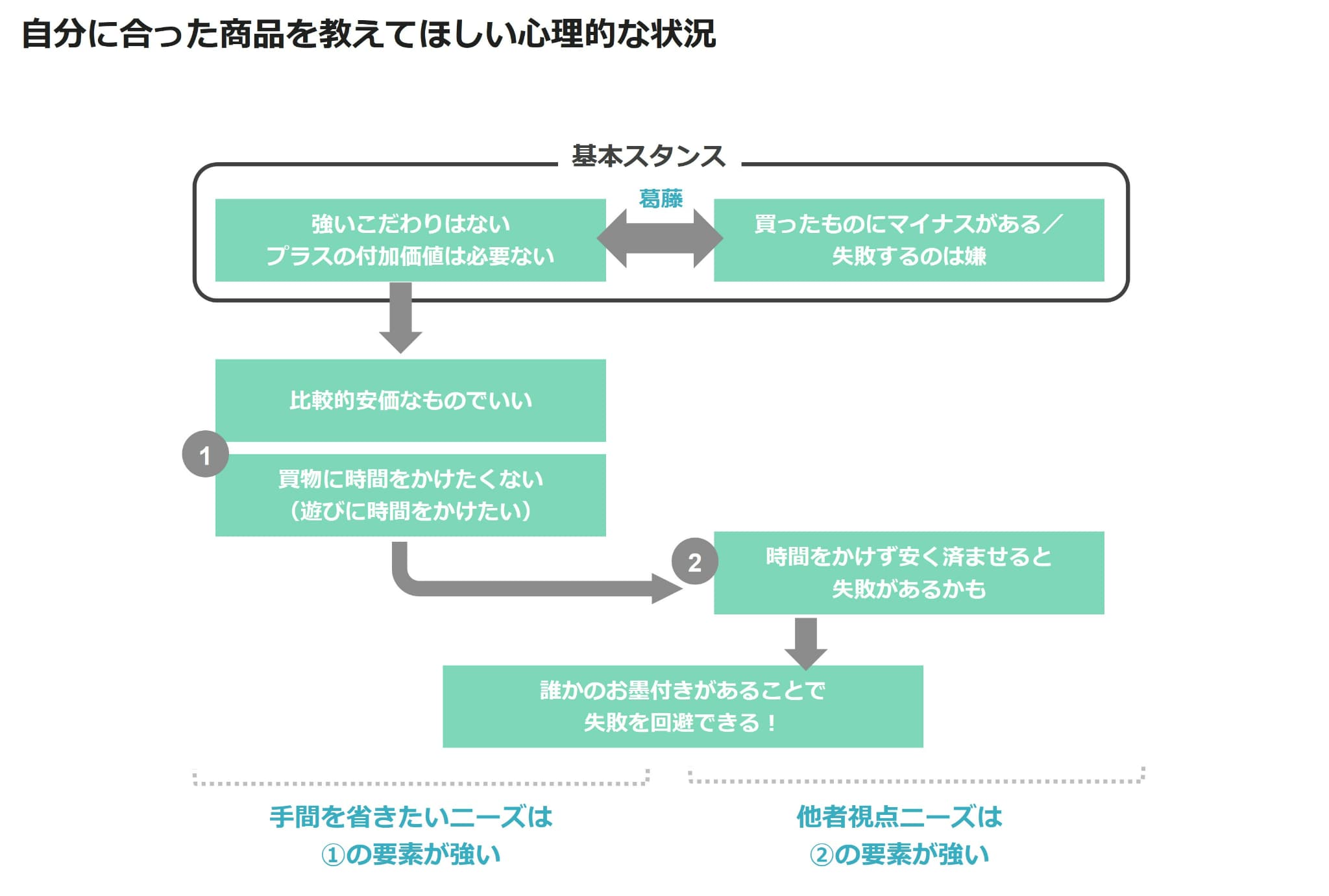

実際に20代の大学生と社会人の2名に「自分に合った商品を教えてほしい」の理由をインタビュー調査しました。

「自分に合った商品を教えてほしい」というニーズの中には、他者視点ニーズと手間を省きたいニーズの2つの要素がありました。ともに、自分1人で選んで失敗したくない/損をしたくないという思いがあります。

1つめの要素、他者視点ニーズは、自分の見た目に関わる製品カテゴリーでは、他人に与える印象を良くしたいので、他人の客観的意見を積極的に取り入れたいというニーズが見られました。2つめの要素、手間を省きたいニーズは、特に耐久財では、Z世代では初めて購入するケースが多くカテゴリー知識がありません。頻度が高い買い物ではないので、自分で色々調べるのは面倒と感じるそうです。また、比較的高価だが可処分所得が多くないZ世代は価格を安く抑えたいが、安いものは耐久性や機能が良くないのではないかという不安があり、その不安を払拭するために実際の利用者の意見を聞きたくなるという結果でした。

図表3

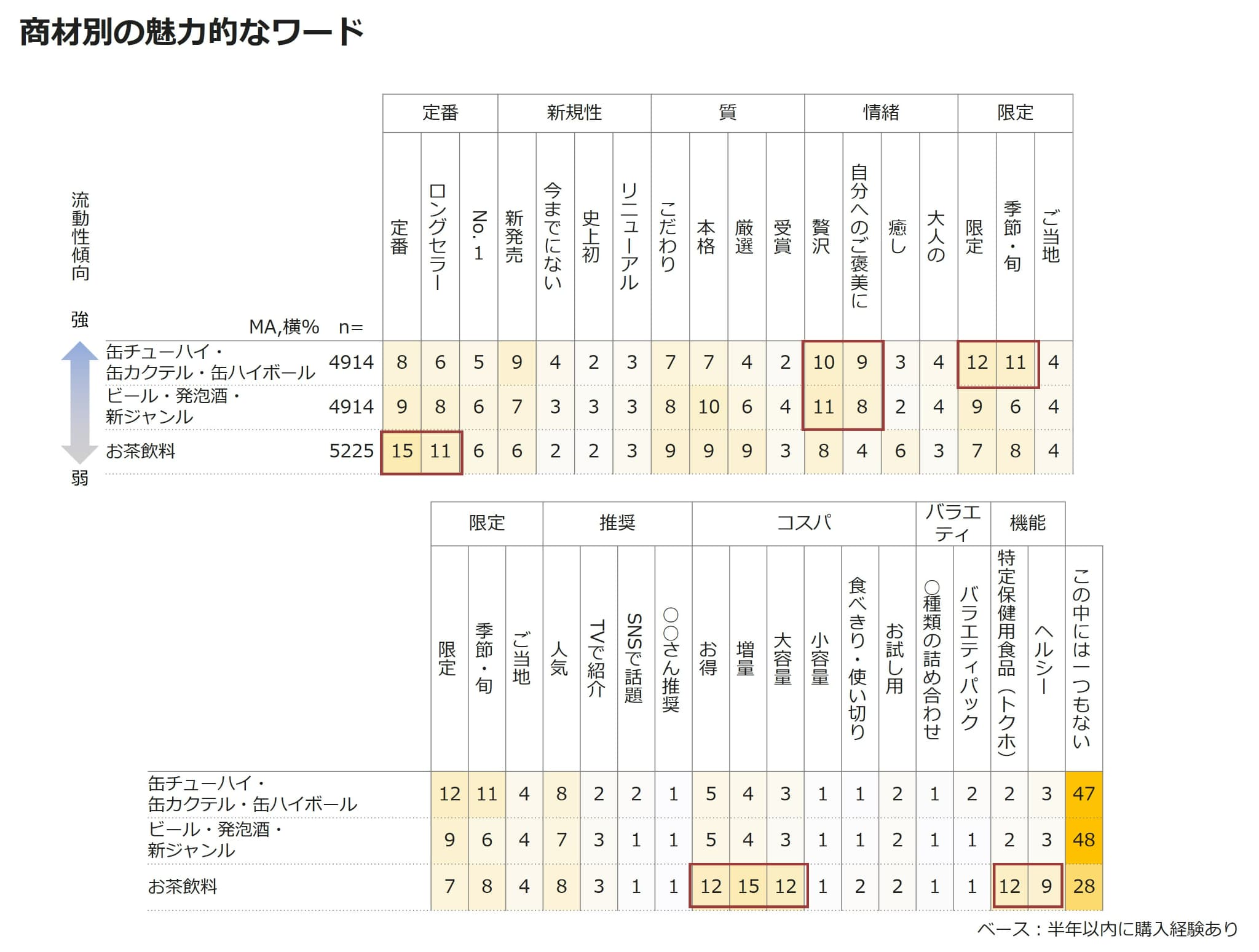

これらの結果を踏まえ、特性の異なる商材の魅力を感じる具体的にワードを調べました。図表4は、それぞれ「商品に付いていたら魅力的だと思う言葉」を選んでもらった結果です。お茶飲料はコスパや機能を表すワードが選択されているのに対し、缶チューハイ・缶カクテル・缶ハイボール、ビール・発泡酒・新ジャンルは情緒的なワードが選択されています。本調査では、商材別かつ一般的なワードを用いていますが、特定のブランドを指定することで顕著な差が出る結果が得られる期待があります。

図表4

以上のことから、商材によってもリキッド消費がされやすい商材とされにくい商材が存在し、ニーズも商材によって異なることがわかりました。これらは、商材の売り方、差別化を検討するにあたって参考になる特徴ではないでしょうか。

次回は、リキッド消費の特徴の1つである「経験志向」について調査結果から解説します。

産学連携生活者研究プロジェクトにご参加いただいた皆様、アドバイザーの青山学院大学久保田先生に深く感謝を申し上げるとともに参加者おひとりおひとりの立場や業界の枠を超えたディスカッションによって素晴らしい取り組みを一緒に創ってくださって本当にありがとうございます。

インテージに入社してから長らく研究開発関連業務に携わっている中で、孤独を感じる機会は少なくありません。仲間がいることは、心強く、一緒に悩み、気づきを共有し合うことは最高の喜びと感じています。今までご参加くださった皆様、これからお参加くださる皆様、一緒に悩み、視野を広く様々な気づきを見つける仲間を求めてぜひ探究活動に興味を持っていただけたら幸いです。

本連載は、7/14(月)に開催したセミナー「Z世代のブランド選択における経験とは~経験・体験の正体に迫る~」の内容を抜粋してお伝えしています。アーカイブ動画をマナビヤインテージで公開しています。ぜひご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方は、以下より有償レポートの購入をご検討ください。

関連記事:消費行動の変化を知る「リキッド消費」とは~Z世代の消費の特徴とマーケティング活用事例

関連書籍:リキッド消費とは何か(新潮新書)

図表1・2【調査概要】

期間:2023年8月3日から8月8日

対象者:16歳から65歳までの5,246名

調査方法:インテージキューモニターに対するアンケート調査

調査手法:オンラインアンケート

調査地域:全国

対象者条件:男女16~65歳 以下の項目にて母集団準拠して配信

未既婚、エリア(※可能な範囲にて)

モニター:インテージネットモニター

設問数:65問

図表4【調査概要】

期間:2024年2月1日から2月6日

対象者:16歳から65歳までの5,225名

調査方法:インテージキューモニターに対するアンケート調査

調査手法:オンラインアンケート

調査地域:全国

対象者条件:男女16~65歳 以下の項目にて母集団準拠して配信

未既婚、エリア(※可能な範囲にて)

モニター:インテージネットモニター

設問数:65問

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら