以前、こちらの知るギャラリーでご紹介した400項目×男女の生活スタイルや価値観のコーホート分析から読み解く潮流。消費者パネルSCI※1に協力している15~79歳の男女への定点アンケート『Profiler』の2012~23年データを用いてコーホート分析を行い、ウェルネス、コスパ、タイパ、個人志向、多様性という5つの生活スタイルや価値観について潮流を読み解きました。そして最後に、「個人ごとに多様化した生活シーンとパフォーマンス意識や感情を捉えた価値を提供すること」がより大切になっていきそうと締めくくりました。

前回ピックアップしたのは、既に顕在化している“これまで”に起きた変化とも言えます。一方で、“これから”起きそうな変化を見通すことも重要です。そこで、この記事では「今後も広がりそうな生活スタイルや価値観は何か」を探っていきたいと思います。

400項目×男女=800項目のデータから今後も広がりそうな生活スタイルや価値観を探るうえで、ひとつひとつ理解しながら整理するには時間と労力がかかるため、クラスタリングという解析手法を使いました。まず、クラスタリングによって「世代」「加齢」「時代」3効果の波形を類型化し、いくつかのパターンを抽出します。次に予測によって、それらの中から広がっていくパターンを見つけ出し、「具体的にどのような生活スタイルや価値観の項目が当てはまるのか」を理解していくアプローチをとります。

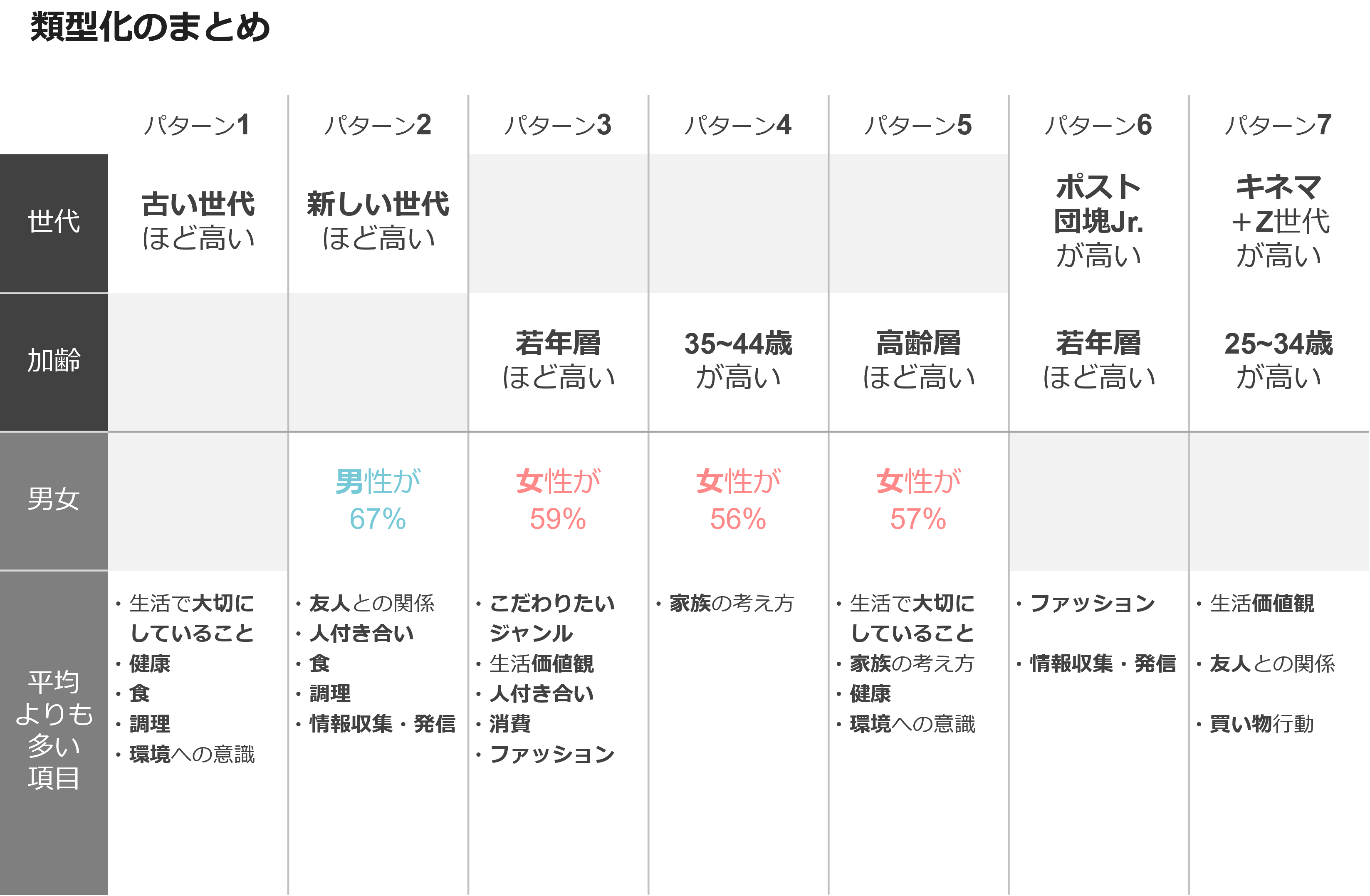

図表1は800項目それぞれの「世代」「加齢」「時代」の3効果を使ってクラスタリングした結果をまとめたものです。

図表1

抽出した7パターンの内訳を見ると、「世代」効果のみに特徴があるパターンが2つ、「加齢」効果のみに特徴があるパターンが3つ、「世代」と「加齢」の2つの効果に特徴があるパターンが2つとなり、「時代」効果に特徴があるパターンは現れませんでした。

例えば、「加齢」効果のみに特徴があるパターン3~5には、女性が回答した生活スタイルや価値観の項目が多く含まれています。ここから、女性の生活スタイルや価値観は、「人づき合い」や「家族」など加齢によるライフステージの変化から影響を受けやすいことがわかります。

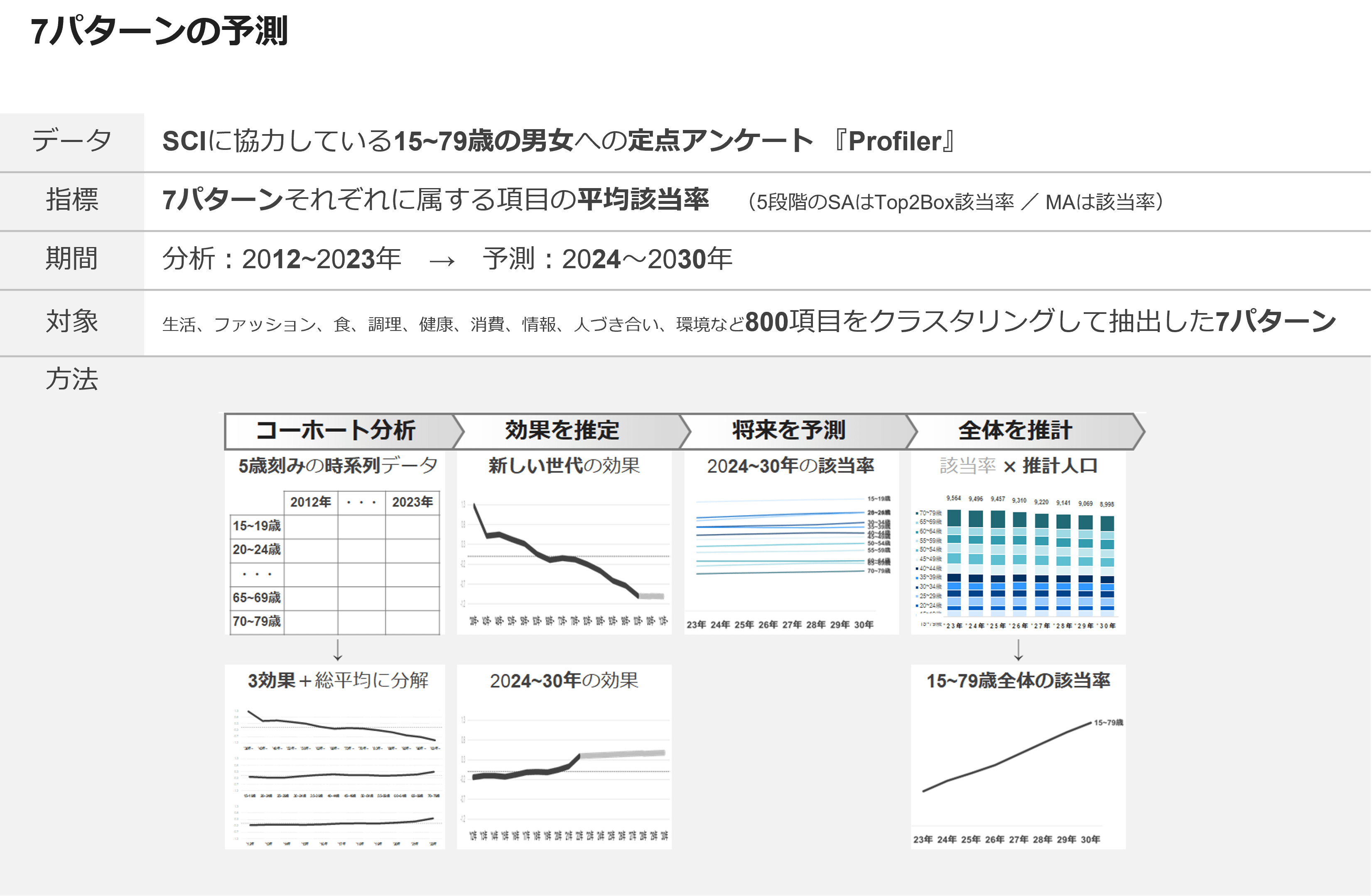

次に、今後も広がっていくパターンを見つけ出すために、抽出した7パターンそれぞれに属する生活スタイルや価値観に関する項目の平均該当率について2024~30年の数値を予測しました。

図表2

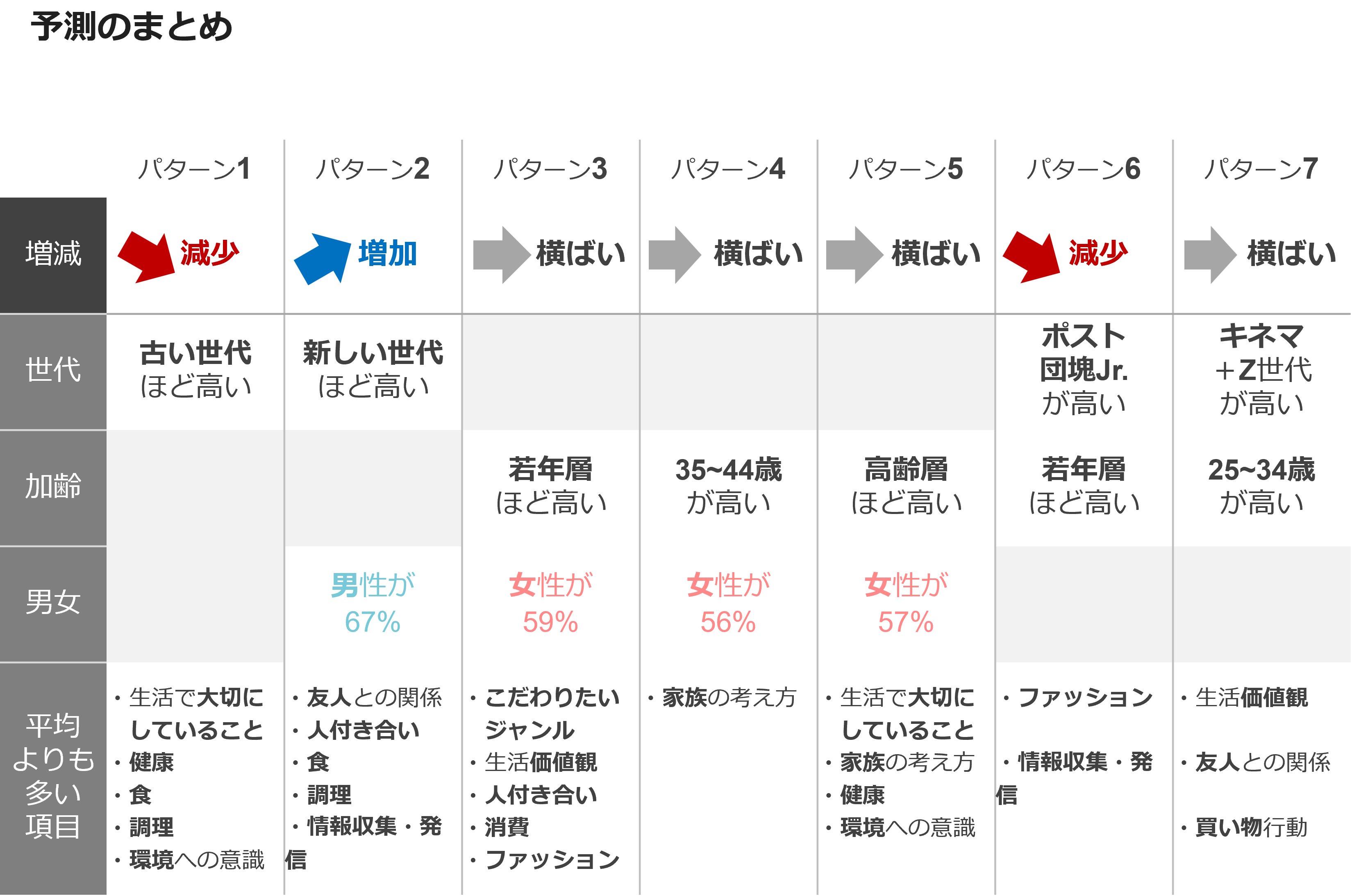

図表3は予測した結果をまとめたものです。「増減」は、それぞれのパターンに属する生活スタイルや価値観に関する項目の該当率が、将来的に増えていくか減っていくかを表しています。

図表3

7パターンについて2024年以降の増減をみると、古い世代の効果が高いパターン1とポスト団塊Jr.や若年層が高いパターン6は減少して、新しい世代の効果が高いパターン2は増加。加齢の効果が高いパターン3~5と新旧世代が交じり合っているパターン7は横ばいになっています。

やはり増加が見込まれる、今後も広がりそうな生活スタイルや価値観は、パターン2のようにZ世代を中心とした、「新しい世代ほど高い項目」が該当するようです。言い換えると、「今後の社会を担っていくZ世代に支持される生活スタイルや価値観が、10~20年後のスタンダードになっていく」ということではないでしょうか。

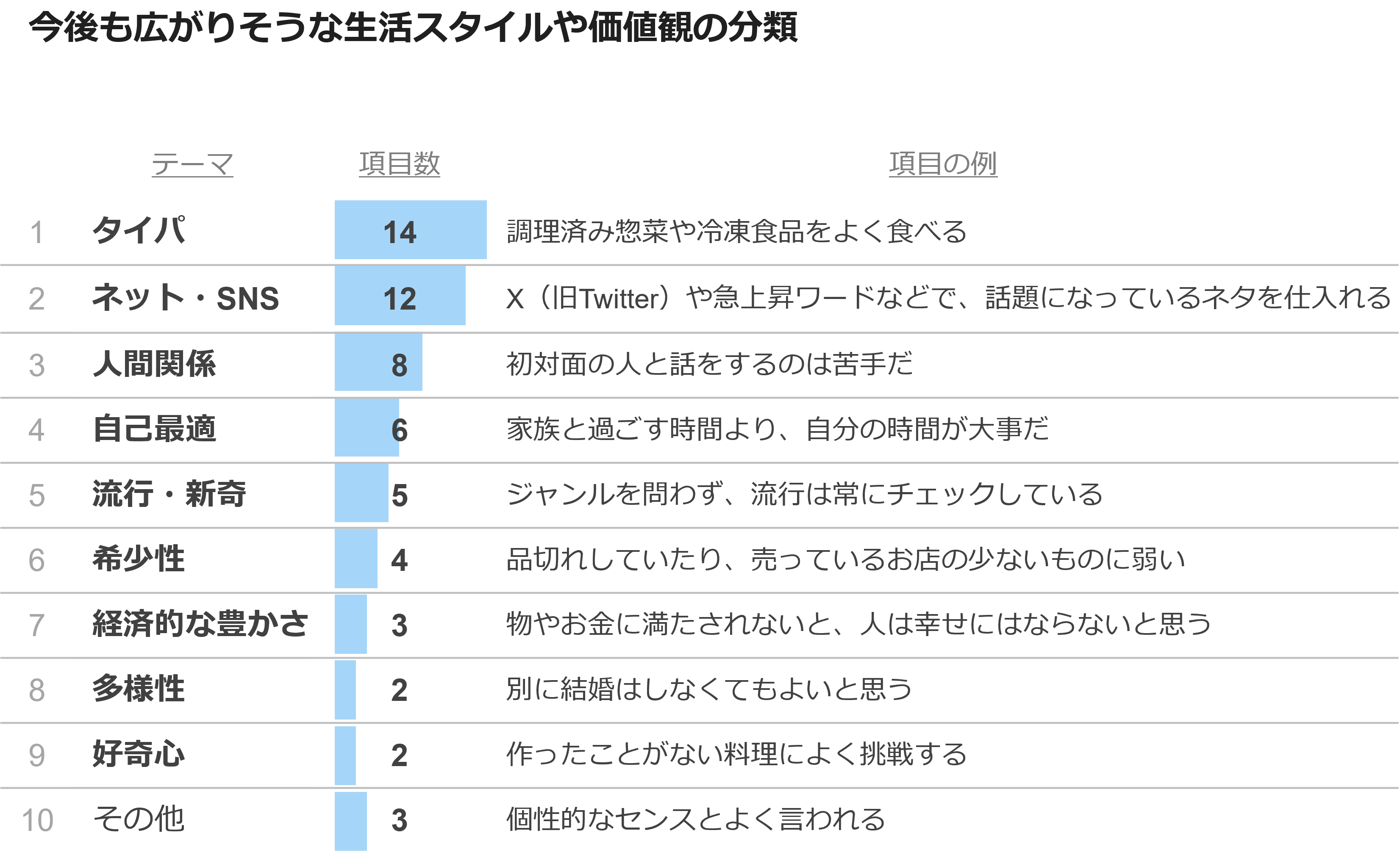

図表4は、パターン2に属する今後も広がりそうな生活スタイルや価値観の69項目のうち、Z世代の水準が高い59項目を9つのテーマに分類し、その数を数えたものです。

図表4

項目数トップ5のタイパ、ネット・SNS、人間関係、自己最適、流行・新奇で45項目と、59項目のうち76%を占めています。タイパ、自己最適≒個人志向、多様性の3つは、以前ご紹介した潮流と一致していますが、これらは今後も広がっていきそうだということがわかります。

ここからは、今後広がりそうな生活スタイルや価値観のうち、いくつかの項目をピックアップし、顕在化している事象などを絡めて理解を深めたいと思います。

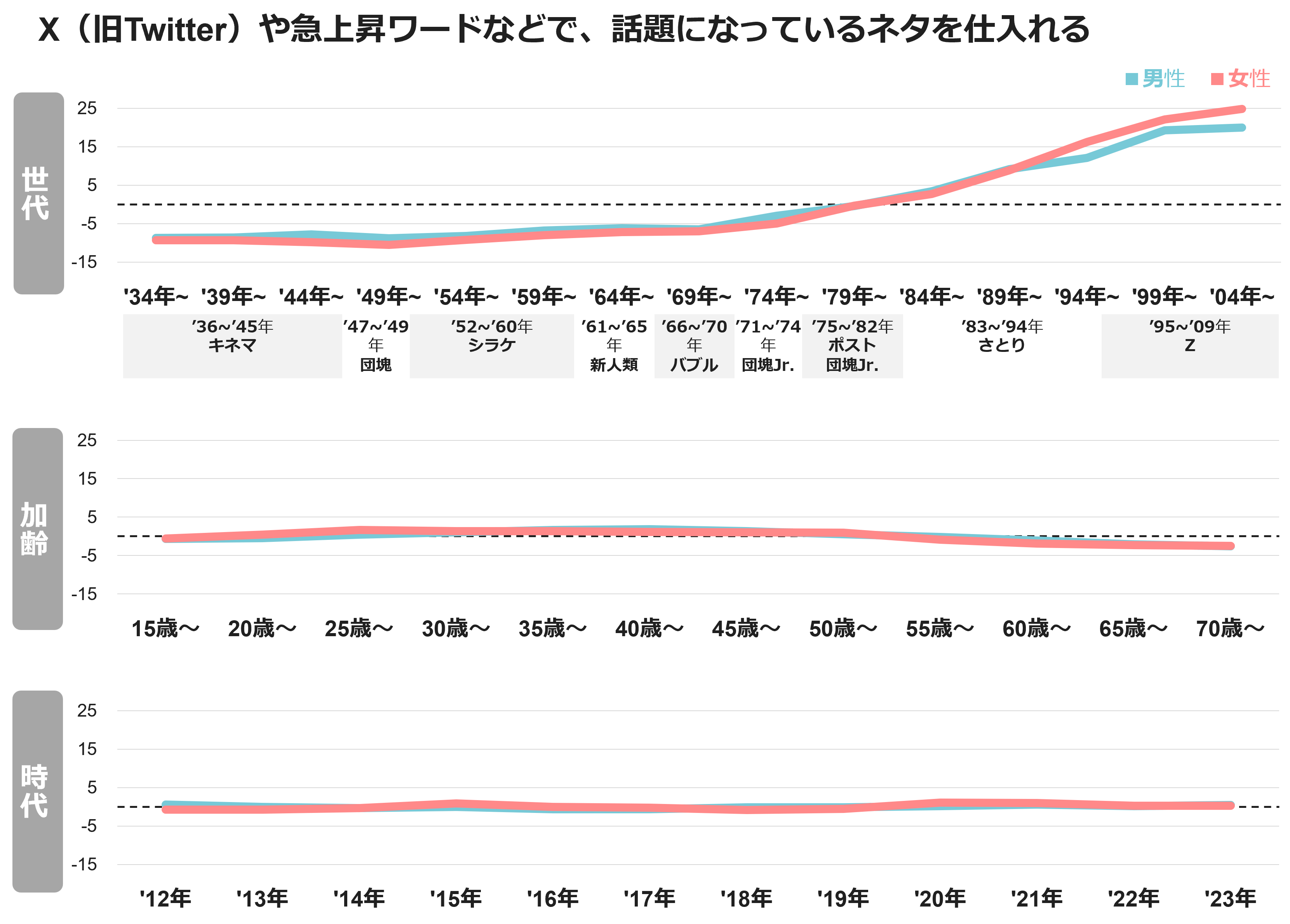

図表5はネット・SNSに分類した「X(旧Twitter)や急上昇ワードなどで、話題になっているネタを仕入れる」という項目を男女それぞれで3効果に分解したグラフです。数値がプラスであれば平均よりも該当率が高く、逆にマイナスであれば平均よりも該当率が低いことを表しています。男女ともに新しい世代ほどSNSやインターネットで情報を収集するようになっています。

図表5

Z世代が中学生1年生~生まれる前の2008年に、iPhoneが日本でも発売され、TwitterとFacebookの日本語版がリリースされました。まさに、これらテクノロジーの進化による影響を受けたデジタルネイティブ世代の特徴が表れています。Z世代はスマホの利用時間がテレビの3倍という実態も納得です。同じチャンネルで同じ映像が流れるテレビと違い、SNSでは個人の趣味や嗜好に合わせてカスタマイズされた・偏った情報や動画が流れることで価値観が多様化し、これが生活スタイルの多様化につながっています。今後、この傾向が強まることで、さらに生活者を捉えにくくなっていくと考えられます。

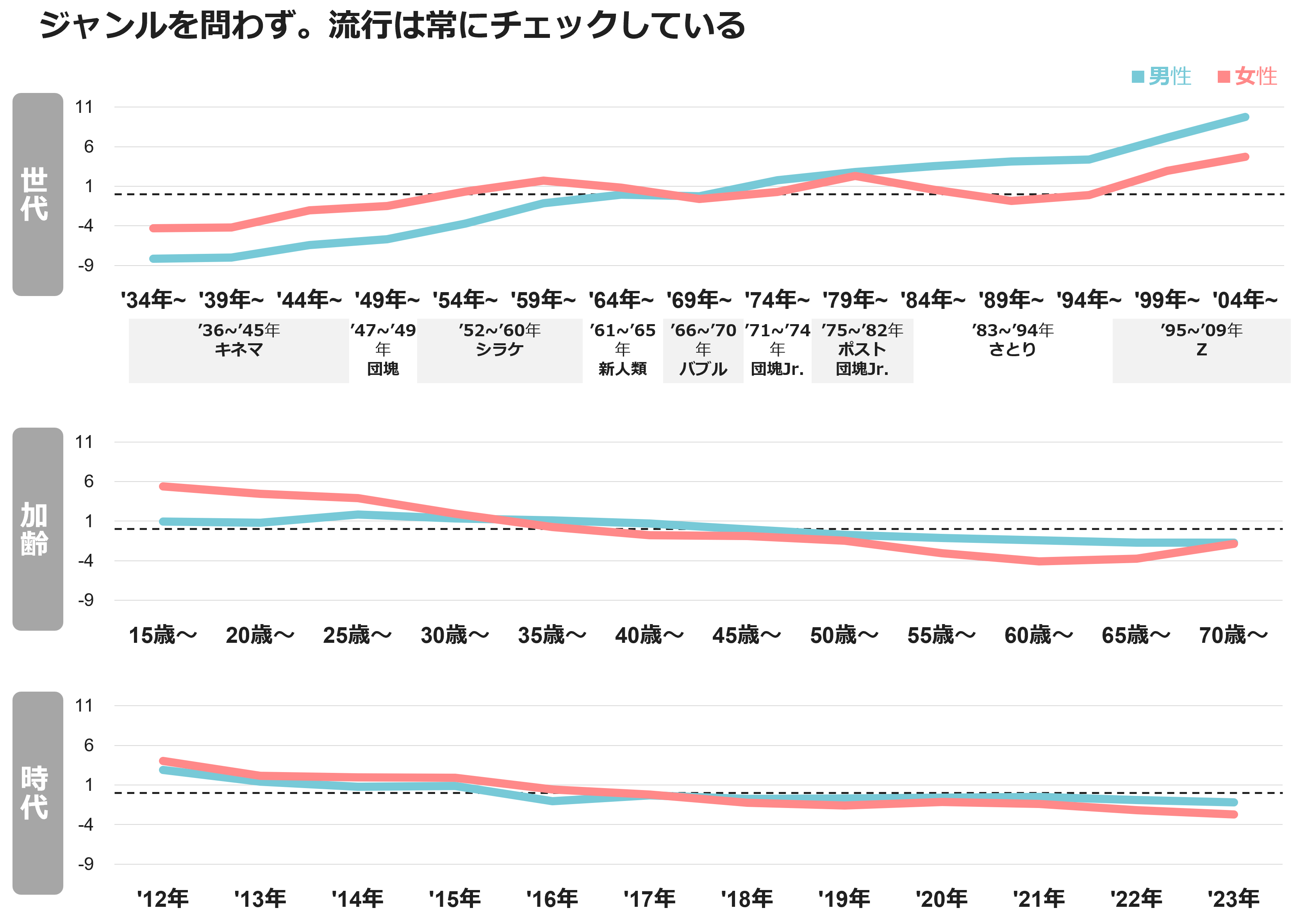

図表6は流行・新奇に分類した「ジャンルを問わず、流行は常にチェックしている」という項目のグラフです。男女ともに新しい世代ほど幅広く流行を気にするようになっています。

図表6

テレビを中心としたマスメディアを通してトレンドが生まれていた時代と比べて、インターネットやSNSなど情報接点が増加し、個人がアクセスできる情報が膨大になったため、限られた時間の中で一人ひとりが偏った情報やコンテンツに触れるようになっています。このように接する情報の多様化が進めば進むほど、「自分の知らないところで流行っていることがないか」を気にするようになっていく姿が浮かびます。この背景には「周囲から浮きたくない」「失敗したくない」という心理が働き、情報武装していることが考えられます。

また、女性は若い時ほど流行に敏感です。独身が多い15~24歳は自分のために使える自由な時間が長いため、SNSで流行をチェックしつつ、興味や嗜好と合えば乗っかってみる様子が伺えます。この結果として、トレンドは若い女性から広がることが多くなっています。特に、スイーツを中心とした飲食やファッションについてのトレンドは、今後も変わらず若い女性を起点として広がっていきそうです。

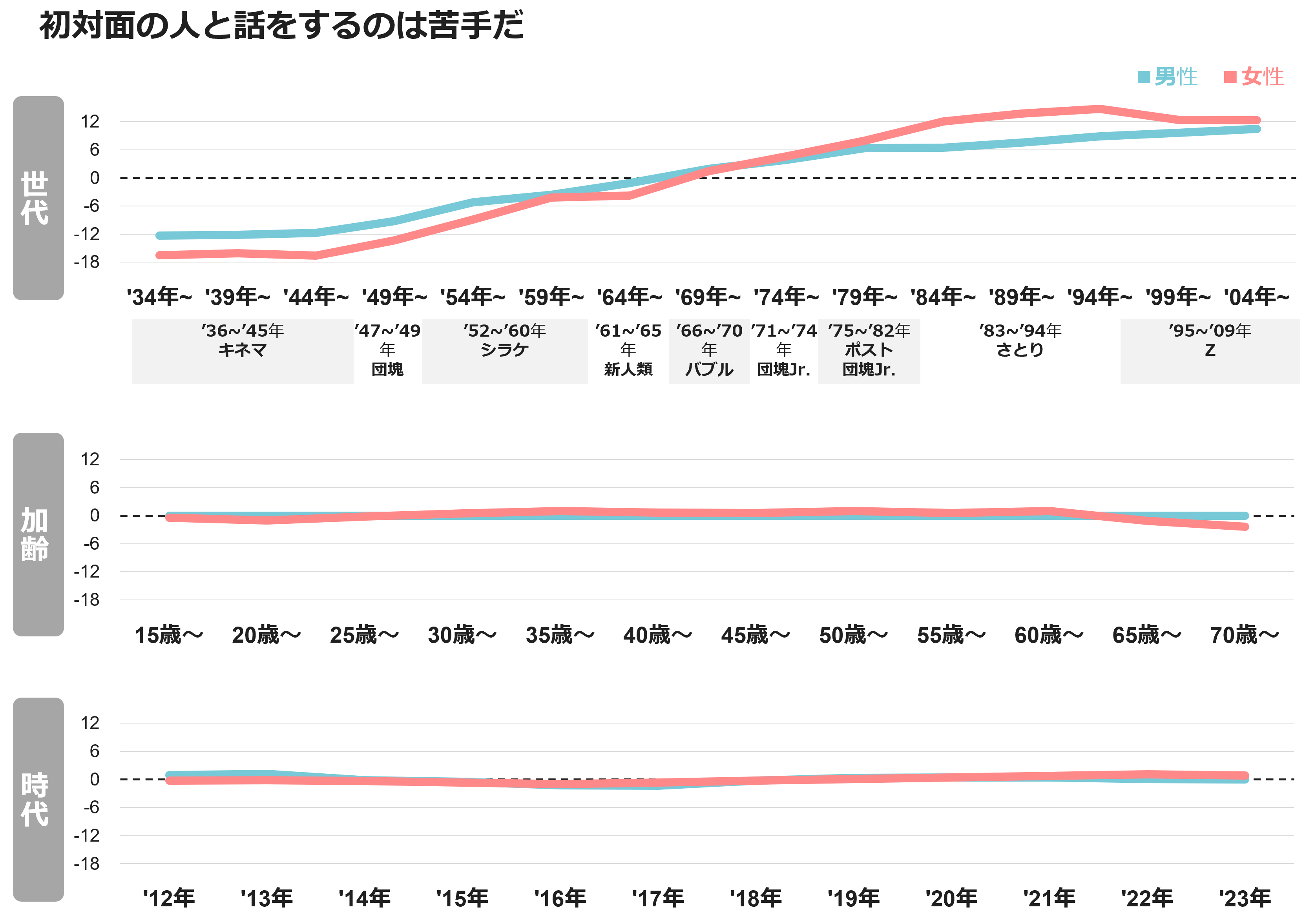

図表7は人間関係に分類した「初対面の人と話をするのは苦手だ」という項目のグラフです。男女ともに新しい世代ほど初対面の人と話すのが苦手になっています。

図表7

インターネットで情報が、SNSで人間の言動や関係性が、それぞれデジタル化された影響で、リアルで初対面の人と会話することへの苦手意識が生まれているのでしょうか。かつてのようにリアルで所属するコミュニティ以外での出会いが限られていた時代と違って、同じ趣味や興味を持つ多くの人々と簡単にSNSでつながれるメリットもありますが、従来の距離感が近いコミュニケーションを避ける閉鎖的な心理や行動が広がっている状況が伺えます。 この閉鎖的な心理や行動はコロナ禍の影響と認識されがちですが、2012~23年の「時代」効果はほぼゼロでフラットなことから、実は長期的に進行してきた・コロナ過で覆い隠されていた生活スタイルや価値観なのかもしれません。

インターネットやSNSによる影響を受けた新たな価値観も現れています。例えばチャットの文面で句点(。)で終わる文章は、威圧感や冷たい印象を与えてしまう可能性がある「マルハラ」という造語が、2024年に入って急に話題になったのは記憶に新しいところです。今後、デジタルやバーチャルでの「つながりやすい人」とのコミュニケーションがさらに増加することが見込まれる中、リアルな関係性でのコミュニケーションの難易度はさらに上がっていきそうです。

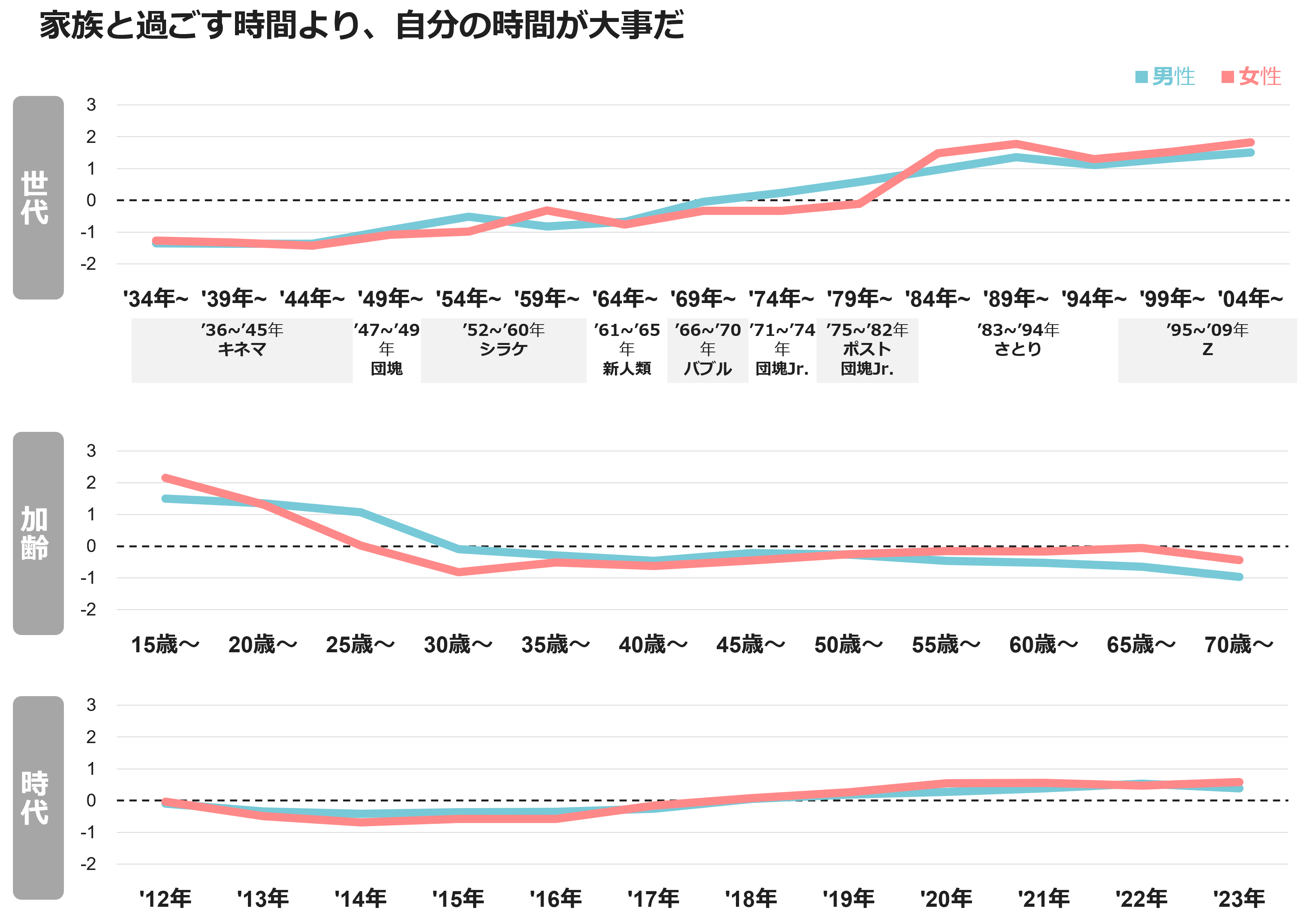

図表8は自己最適に分類した「家族と過ごす時間より、自分の時間が大事だ」という項目のグラフです。男女ともに新しい世代ほど、また若い時ほど、家族よりも自分の時間が大事だと思うようになっています。

図表8

新しい世代ほど自分の時間を大事にする背景には、親子関係の変化があると考えられます。昭和には家長の父親が仕事をして、主婦の母親が家事や育児をする役割分担をもとに、親が上の立場から子供に教育するという家族の形が主流でした。現在では共働き世帯が7割と主流になり、子供を保育園や学童保育に預けるため、親が子供と接する時間が昔よりも減っています。こうして家族がバラバラに過ごす時間が長い生活スタイルが定着した結果、自分の「ひとり時間」を大切にする価値観が広がったと考えられます。

この「ひとり時間」を大切にする価値観が広がることで、いま既に浸透している以下の生活スタイルがさらに定着しそうです。

・家族それぞれの生活リズムが違うため、各自のタイミングで別のメニューを食べる「個食」

・リビングで同じテレビ番組を見るのではなく、家族それぞれがスマホ、タブレット端末、ゲーム機で異なるコンテンツを楽しむ

・「歩きスマホ」も含め、いつでもスマホで話題やトレンドを追いかけたり、コンテンツを楽しんだりする

・家族それぞれが別々のイチオシにお金や時間を使う「推し活」

ここまで、400項目×男女=800項目のコーホート分析の結果を類型化し、Z世代を中心に今後も広がりそうな生活スタイルや価値観を読み解いてきました。読み解いた内容からは、「限られた時間の中で、スマホを使ってインターネットやSNSで情報収集・発信しながら、自分にとってパフォーマンスが高いと感じる商品・サービスを消費する多様な個人志向」がより広がっていく、と言えそうです。これからも引き続き、生活スタイルや価値観の変化を探っていきたいと思います。

【SCI®(全国消費者パネル調査)】

全国15歳~79歳の男女53,600人の消費者から継続的に収集している日々の買い物データです。食品、飲料、日用雑貨品、化粧品、医薬品、タバコなど、バーコードが付与された商品について、「誰が・いつ・どこで・何を・いくつ・いくらで、購入したのか」という消費者の購買状況を知ることができます。

※SCIでは、統計的な処理を行っており、調査モニター個人を特定できる情報は一切公開しておりません

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら