2023年5月のコロナ5類化以降、様々なイベントが解禁になり、感染症に対する意識も大きく低下し、以前の生活に戻りつつあります。一方で、コロナ禍を通じて変化した人付き合いやリモートワークなど一部のライフスタイルは定着しました。コロナ禍の初期に一部の識者が言っていた「コロナ禍が終わっても以前の風景に完全には戻らない」という予想が現実になったように思います。

さらに、コロナ禍以降の生活者に大きな変化をもたらしたものとして、家計の負担増があげられます。特に2023年は、前年から続く原油・原材料価格の高騰による値上げラッシュや、今後の増税や社会保険料の負担増などの先行き不安から、生活者の生活防衛意識が非常に高まった1年とも言えるのではないでしょうか。

こうした意識の変化は、生活者の買い物行動に大きな変化をもたらしています。この記事では、コロナ禍以降の買い物行動の変化を把握するとともに、買い物を支える小売業界がその変化に対応するためのヒントを、買い物アプリに蓄積したビッグデータから探りたいと思います。

店舗にとって、来店を見込める生活者が住んでいるエリアを商圏と言います。業態や企業によって商圏の定義は様々ですが、例えば、「店舗からの距離」や「売上の〇%を占める顧客が住んでいるエリア」などで定義します。そして近年、その商圏は小さくなってきていると言われており、この現象は“小商圏化”と呼ばれています。小商圏化の原因は、人口減少・高齢者割合の増加・オーバーストア・ECの普及などで、その変化は長期的で緩やかなものでした。しかし、コロナによる急激な生活の変化は、短期的で急激な小商圏化をもたらしました。この急激な変化はデータにも表れています。

インテージグループの株式会社リサーチ・アンド・イノベーションが運営する買い物アプリ「CODE」では、月間30万人のユーザーが日々の買い物を登録しています。この買い物データでは、ユーザーが登録した自宅の郵便番号と買い物した店舗の住所から、自宅から店舗までのおおよその距離を推定する事もできます。その推定距離を使って、買い物がどの様に変化したかを分析しました。

なお、都心と地方など、エリアによって主要な交通手段や生活圏自体も異なるため、全国一律に商圏を分析することは難しく、今回は一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に絞って分析をしました。

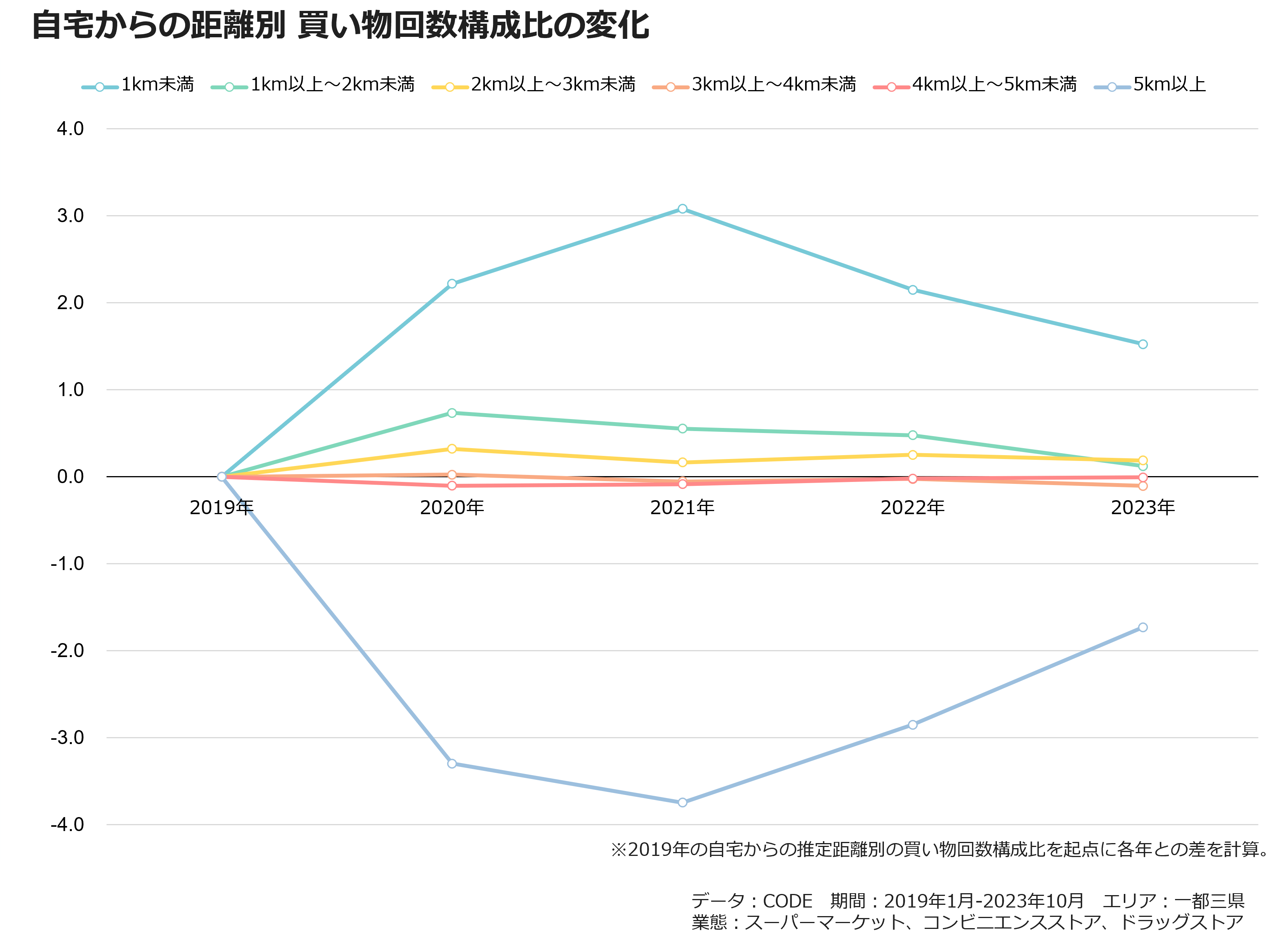

図1は、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストアの買い物について、自宅から店舗までの距離別に買い物回数を算出し、その構成比の変化をグラフ化したものです。コロナ禍前の2019年からどの様に変化したかを確認してみましょう。

図1

2019年から2021年にかけては、自宅から1km未満の“近場での買い物”の割合が増加する一方で、自宅から5km以上の“遠出・出先での買い物”の割合は減少しました。これはコロナ禍の外出自粛によるテレワークの増加や旅行・レジャーの減少により、生活者が自宅から遠い店舗を使う機会が減少し、自宅近くの店舗を使う機会が増えたものと考えられます。つまり、コロナ禍という環境の変化が小商圏化を急激に加速させたというわけです。

2022年以降は外出自粛の緩和により2019年の水準に戻りつつありますが、コロナが5類扱いとなった2023年も 、まだ戻りきってはいません。コロナ禍を機に起きたライフスタイルの変化が、今も買い物に影響していると考えられます。

さて、このグラフを細かく見ていくと、「コロナ禍における買い物機会の増減で明暗を分けた距離は3km」ということも分かります。つまり大別すると3km未満の買い物機会は増え、3km以上の買い物機会は減ったということです。そこで次の章では、「3km未満の買い物」と「3km以上の買い物」に分けて、買い物の中身がどのように変化したのかを見ていきます。

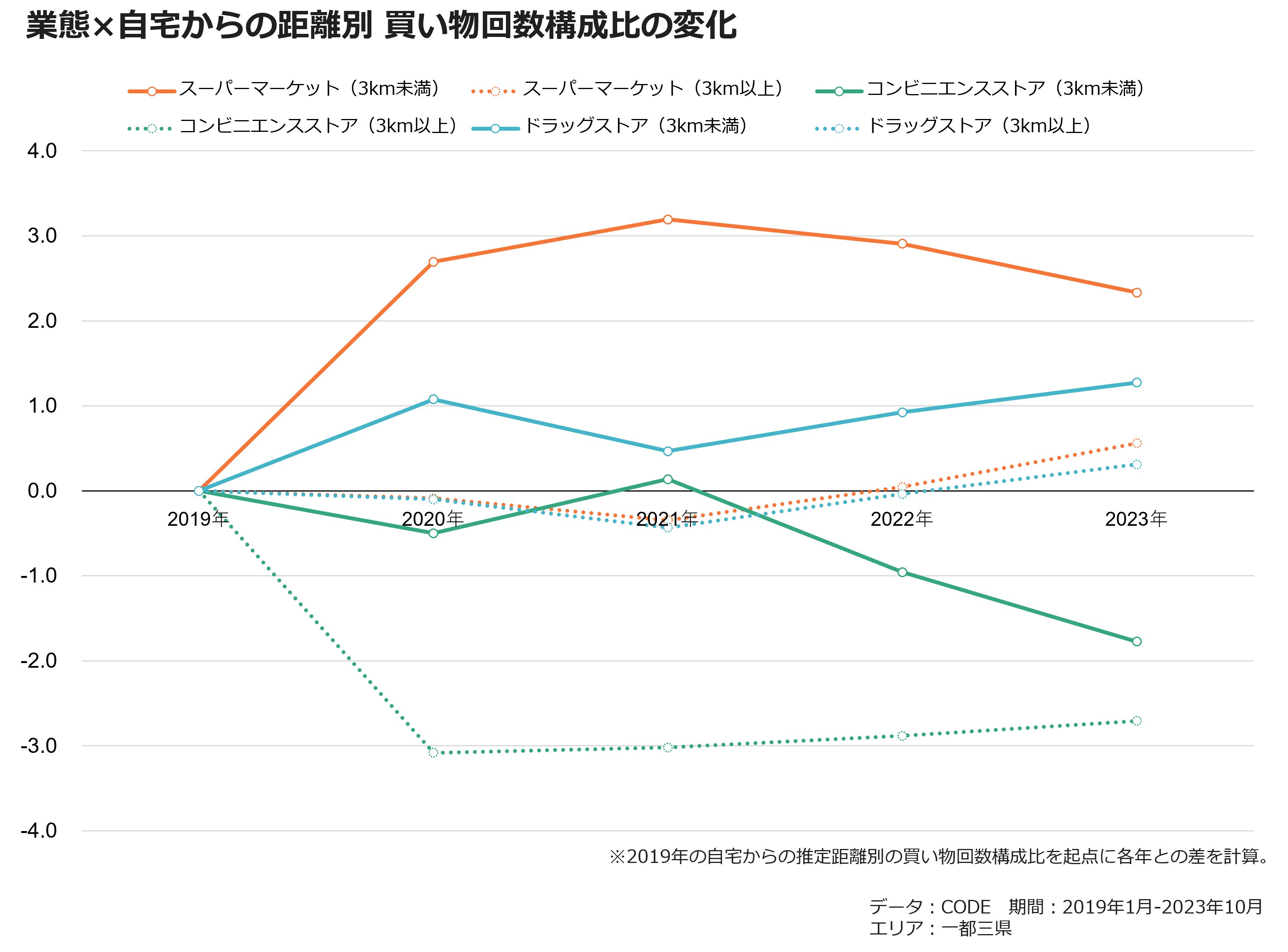

図2は、先程の図1をスーパー・コンビニ・ドラッグストアの3つの業態別に分解したものです。

図2

3km未満を“自宅の近く”、3km以上を“自宅から遠く”として仮定すると、コロナ禍前に比べて最も構成比を増やしていたのは自宅の近くにあるスーパーです。逆に最も構成比を減らしているのは、自宅から遠くにあるコンビニです。つまり、コロナ禍を通じて、距離と業態を横断して「遠くのコンビニ」から「近くのスーパー」へ生活者の買い場が変化しているということです。

もう1つ注目したいのは、自宅の近くのスーパーやドラッグストアが構成比を伸ばしている中で、自宅近くのコンビニは直近2年間で構成比を減少させているという点です。つまり、全ての業態で自宅近くの店舗の構成比が一律に増えているわけではなく、自宅近くの店舗の中でも利用される業態が変化したことが分かります。

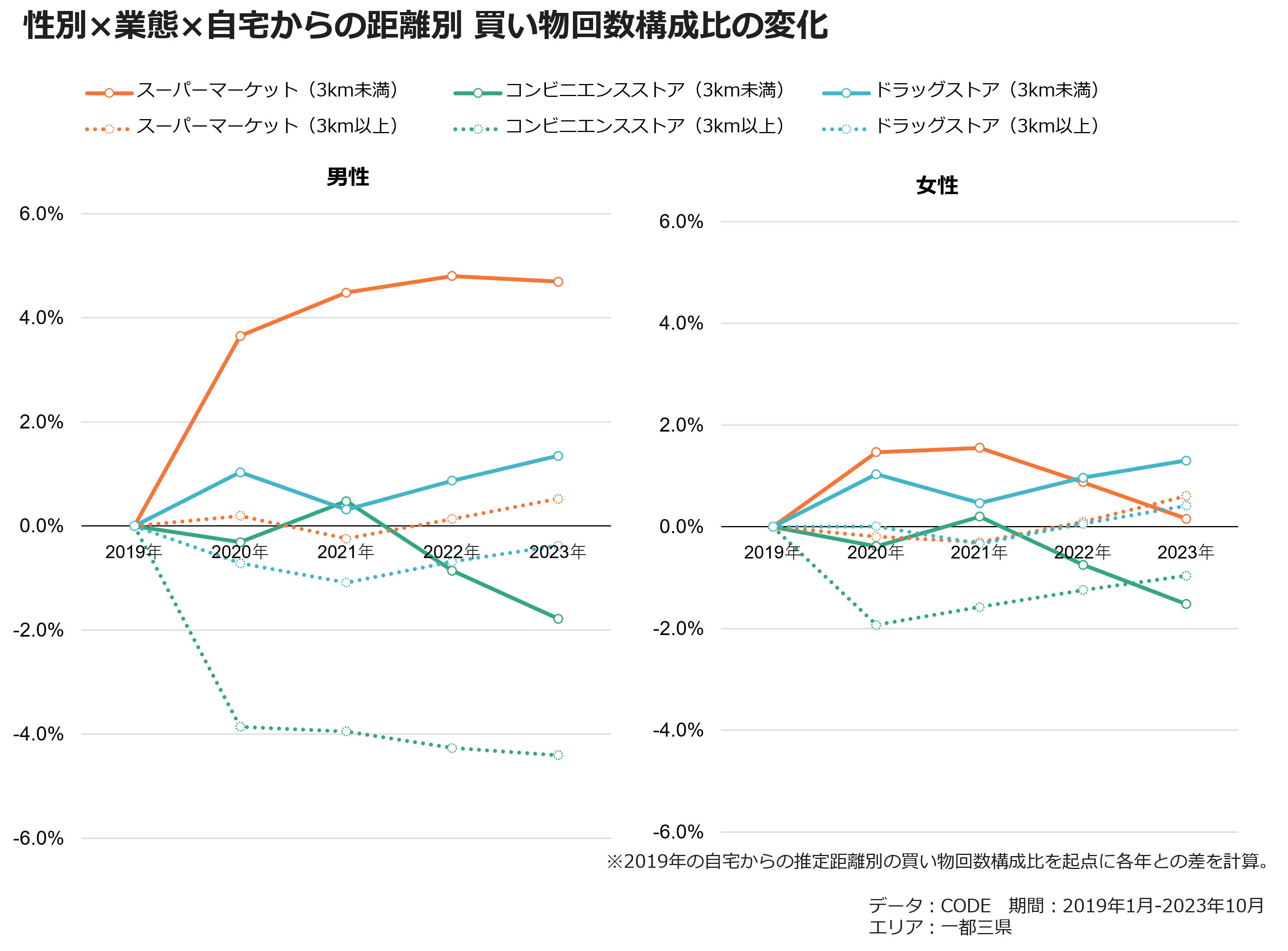

さらに図2を男女別に分解したのが、図3です。

図3

まず、男性は2020年に3km未満のスーパーの構成比が大きく増加し、3km以上のコンビニの構成比は大きく減少しました。そして、その変化は2023年においても変わらず続いている事が分かります。同様に、女性も2020年・2021年については、3km未満のスーパーの構成比が増加し、3km以上のコンビニの構成比は減少しました。ただし、その増減の幅は男性と比べると小さく、その後は2023年にかけて、2019年とあまり変わらない水準まで戻っています。つまり、「遠くのコンビニ」から「近くのスーパー」という買い物行動の変化は、女性よりも男性に起きたと言えます。

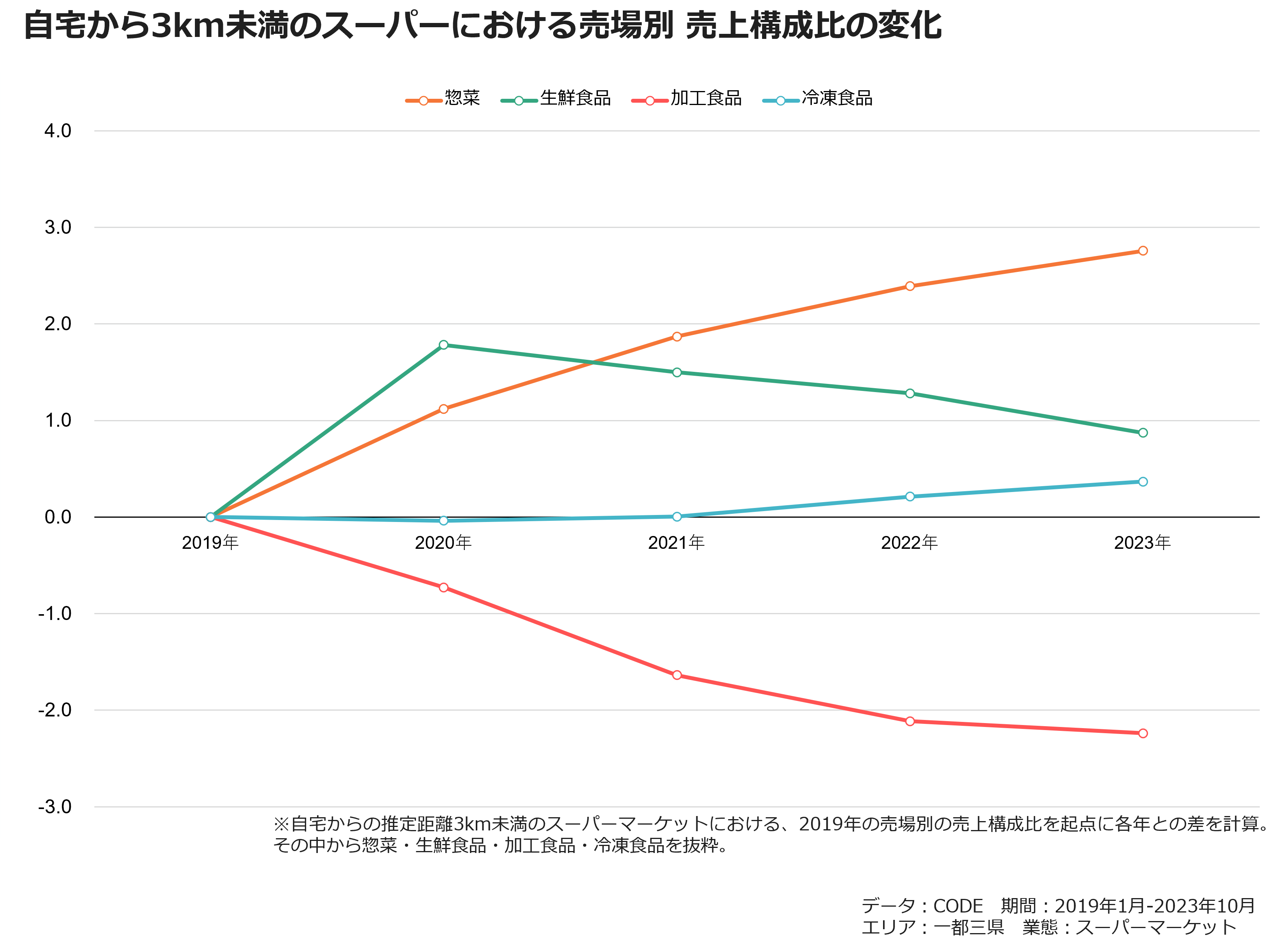

こうした生活者の買い物行動の変化の背景にあるものは何でしょうか?生活者が利用している売場から、変化の背景を見てみましょう。図4は、自宅から3km未満のスーパーにおける売場別の売上構成比の変化を表しています。

図4

2020年に本格的なコロナ禍に入ると、緊急事態宣言による外出自粛やリモートワークが多くなり、在宅比率や余暇時間が増加しました。それにより、それまで外食で済ませていた食事は自宅での食事に代わり、生鮮食品や総菜の売上シェアが増加しました。

翌2021年に、外出自粛が徐々に弱まってくると、「コロナ疲れ」による外出も増え、自宅での余暇時間が減り、調理にかけられる時間も減少しました。そんな中、生鮮食品のシェアは低下しましたが、調理の手間がかからない惣菜のシェアは拡大しました。

そして、惣菜は、その後の2年間(2022年・2023年)もシェアが拡大しています。直近2年間は、原油や原材料の高騰でメーカー各社の値上げラッシュも始まり、節約意識が高まりました。そのため、手間がかからず安くて美味しい惣菜の購入機会が増えたと考えられます。同様に、冷凍食品のシェアが拡大しているのも、スーパーに比べて割高感があるコンビニがシェアを落としているのも、調理時間の減少と節約意識の高まりによるものと推察されます。

つまり、コロナ禍以降の生活者の買い物行動の変化の背景には、自宅での調理時間の増減や生活者のタイパ・コスパ意識の高まりなど、生活者のライフスタイルや意識の変化があったということです。

ここまでは、買い物アプリに蓄積されたデータから、コロナ禍以降の生活者の買い物行動の変化を見てきました。次の章では、この変化を生活者の買い物と向き合う小売店舗の視点で見ていきたいと思います。

コロナ禍以降の生活者の買い物行動の変化は、小売店舗の競争にどのような変化をもたらしたのでしょうか?

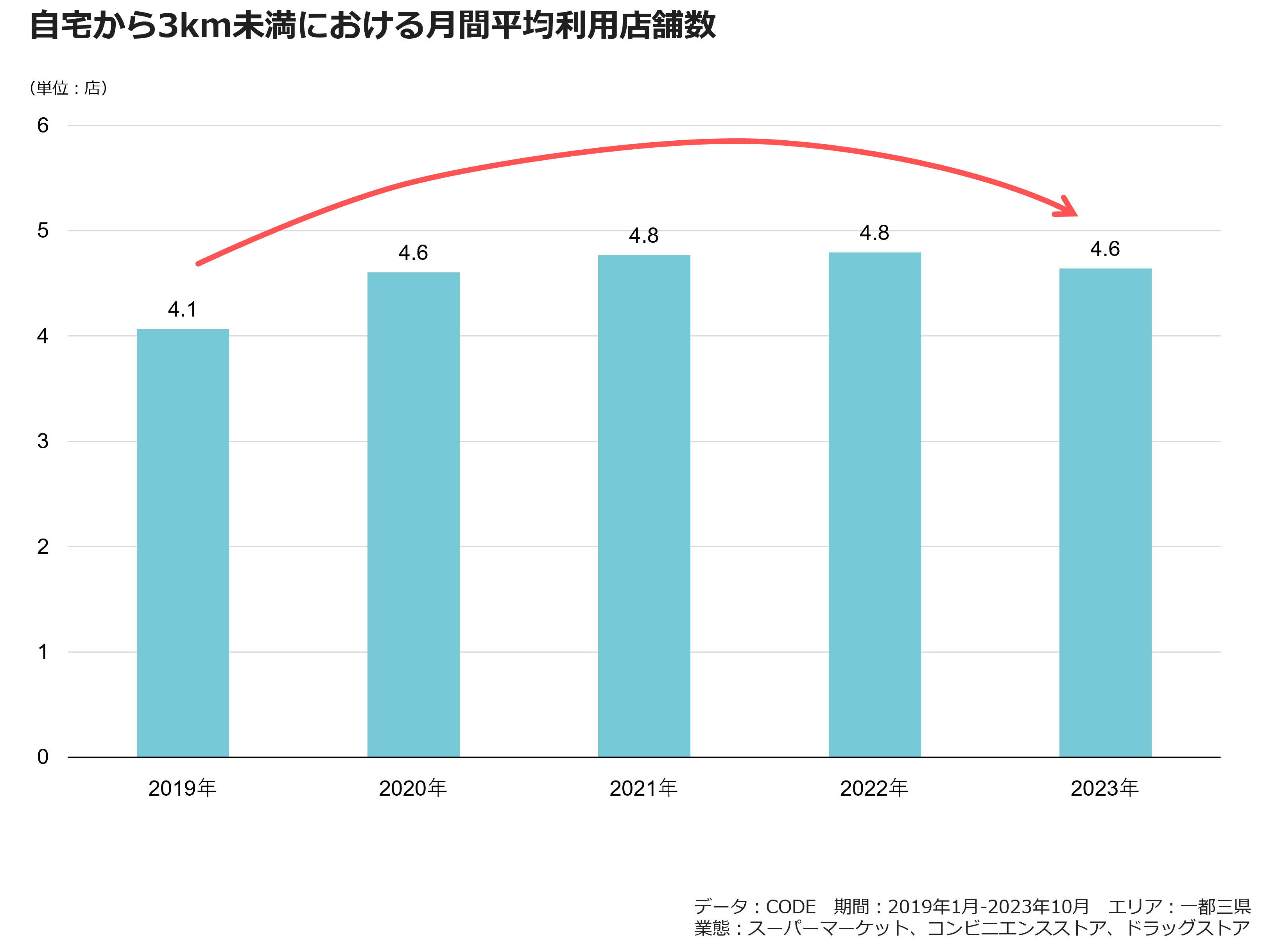

図5は、生活者が自宅から3km未満の店舗(スーパー・コンビニ・ドラッグストア)を月に平均何店利用しているか、その推移を表しています。

図5

コロナ禍前は月に平均4.1店だった利用店舗数は、コロナ禍以降増加し、2021年には4.8店まで増えました。しかし、その後増加する事はなく、2023年には4.6店に減少しています。業界団体などが発表している2023年上期の店舗数を見ると、コンビニは店舗数が微減しているものの、スーパー・ドラッグストアは店舗を増やしており、全体として小売の店舗数は大きく変わっていないようです。そのような中で、生活者が利用する店舗数が減少している状況を考えると、2023年は商圏内の競争が激しくなっていると考えられます。

月平均4.6店という利用店舗数を業態別にみると、スーパーとコンビニは平均2店弱、ドラッグストアが平均1店強となります。そのため地域で定着する店舗になるためには、スーパーやコンビニは、地域で上位2店舗以内に入ること、ドラッグストアであれば地域で1番の店舗を目指すことが必要なのかもしれません。

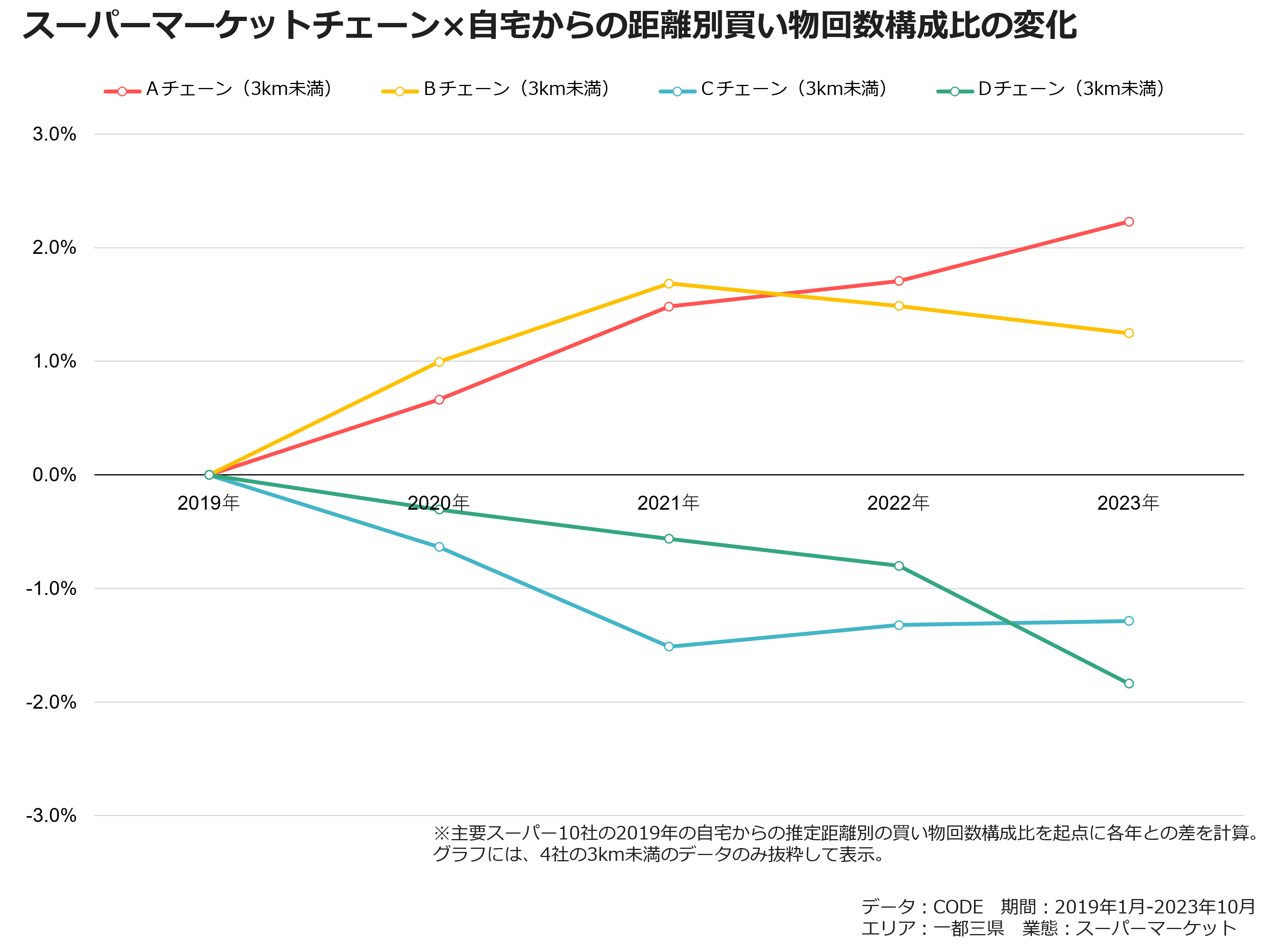

図6は、首都圏の主要スーパー10チェーンでの買い物回数について、自宅からの距離別構成比の変化を計算し、その内、4つのチェーンの3km未満のデータのみ抜粋して表示したものです。

図6

自宅から3km未満の店舗において、Aチェーンは、コロナ禍が本格化した2020年から毎年構成比を伸ばし続けています。一方、Bチェーンは、2021年までは構成比を伸ばしましたが、その後の2年間においては減少傾向に転じました。2021年まではいわゆるコロナ特需の恩恵を受けていたものの、その後の変化にはうまく対応できていない様子が伺えます。Dチェーンは、コロナ禍以降、毎年構成比を落としており、2023年はより減少傾向が強くなりました。

つまり、業態ごとにコロナ禍以降の買い物回数構成比変化が一様ではなかったのと同様に、自宅近くのスーパーであっても、チェーンごとに明暗があるという事が分かります。また、買い物回数構成比を伸ばしているチェーンの特徴を見ると、そのほとんどがEDLP(Everyday Low Price)や惣菜を売りにしているチェーンであり、まさに生活者のタイパ・コスパ意識の高まりに適したしたお店づくりを実現しているチェーンと言えるでしょう。

小売業界を取り巻く生活者の意識や買い物行動の変化は止まる事はありません。小売企業もそれに対応すべく、運営方法の見直しやDXの推進、AIの活用など様々な面で変化をしています。売り手、買い手ともに大きく変化する時代の中で小売企業が勝ち残っていくには、業態を超えた商圏内の生活者の買い物行動全体の変化をタイムリーに観測し、その背景にある意識の変化をとらえて、お客さまに選ばれるお店づくりを目指すことが重要になりそうです。