新緑がまぶしい5月。新年度の慌ただしさが一段落したと思いきや、気が緩んだり、疲れが出やすい時期でもある。実際、「五月病」や生活リズムの乱れ・睡眠不足を感じる人も多いのではないだろうか。

国際的な調査によると、日本人の平均睡眠時間は他国と比べて短い傾向があるとされている。経済協力開発機構(OECD)(※)の調査によると、 日本人の平均睡眠時間は7時間42分であり、調査対象33か国の中で最も短いことが報告されてい る。こうした背景もあり、近年、睡眠の質や時間に関心が高まっている。

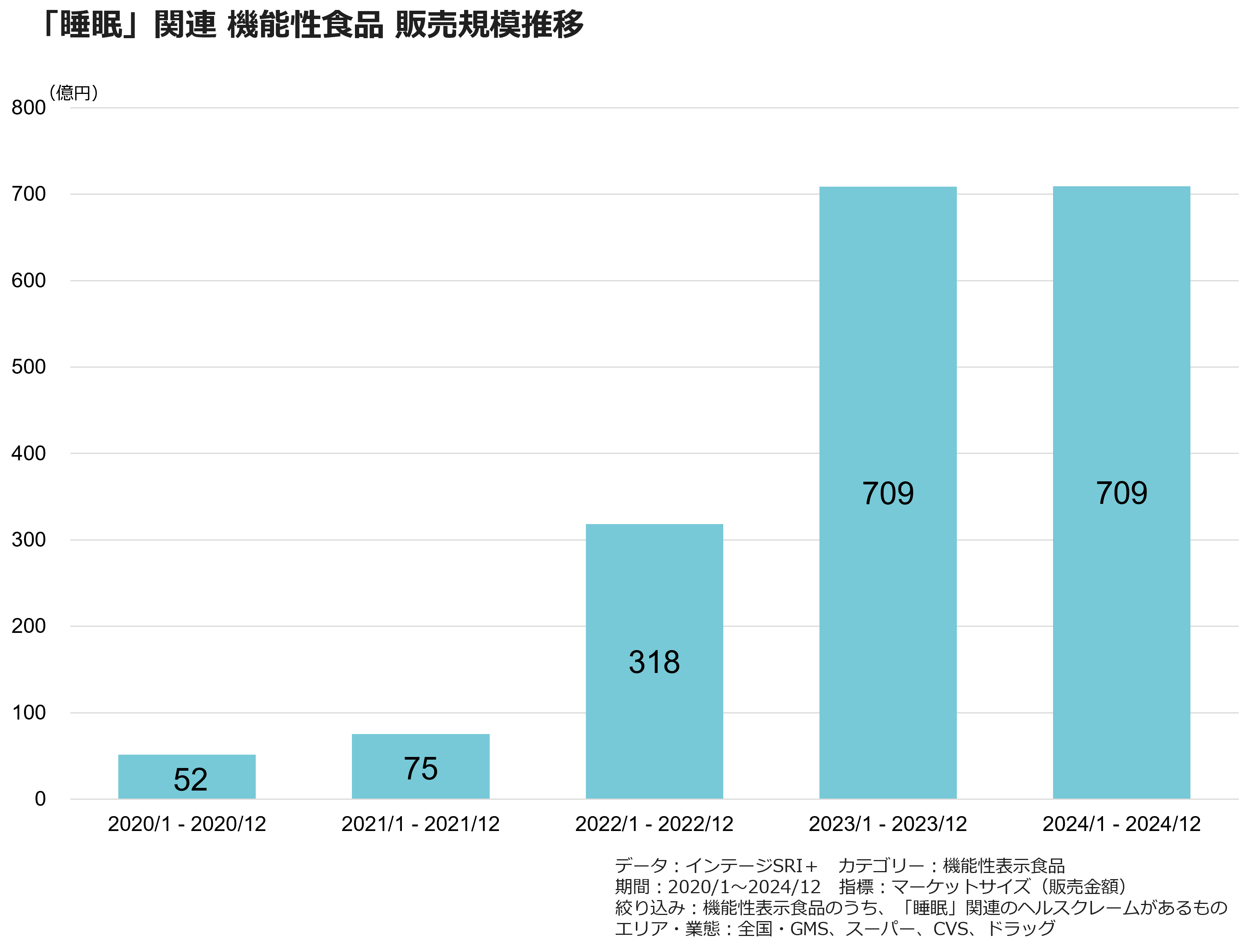

また、2022年頃から販売が好調な乳酸菌飲料など、「睡眠の質の改善」をヘルスクレーム(機能性表示)とした「睡眠」関連の機能性表示食品の販売規模は増加傾向(直近はステイ)で あり、709億円(2024年1月~2024年12月)の市場規模がある。

図表1

足元では、アニメキャラクターを使った睡眠アプリなども人気だ。このように「睡眠」の質や時間に注目が集まる中、生活者がどのような課題を持ち、どのような対策をしているのか、その実態を調査した。生活者により良い「睡眠」を届けるために、どのような着眼点でビジネスを展開すればよいか、ぜひ今回の調査結果を参考にしていただきたい。

※知っているようで知らない睡眠のこと解説書(厚生労働省)https://e-kennet.mhlw.go.jp/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/guide-sleep.pdf?1702865571412

日本人の睡眠時間は33カ国中最短であり、国の調査では睡眠により休養が十分とれていない人の割合が2割程度であるとのデータ(※)がある。

では、生活者の睡眠の実態はどのようになっているのか。生活者は現在の睡眠に対して満足しているのか。各々探って行く。

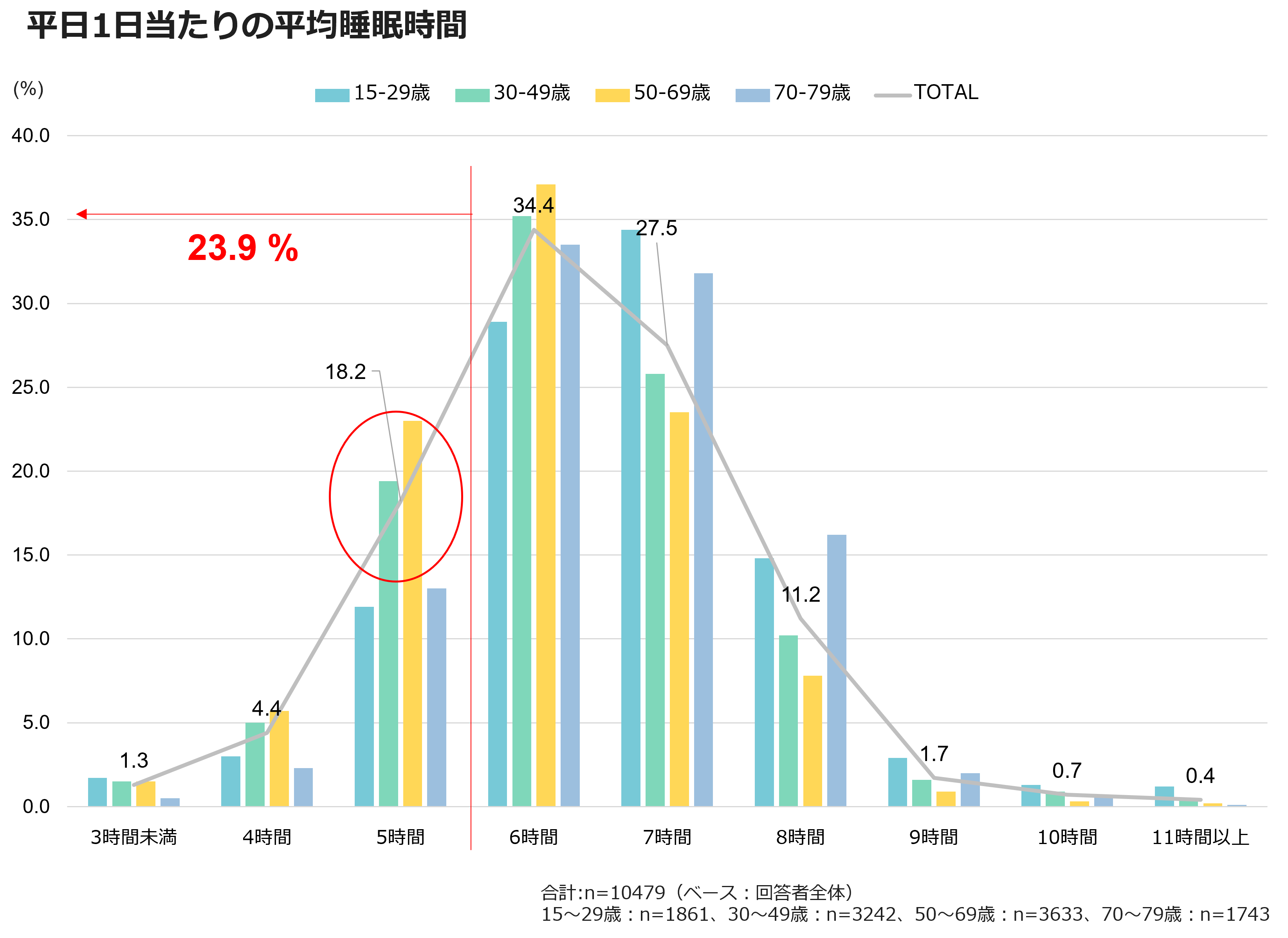

厚生労働省が示す1日当たりの推奨睡眠時間は6時間以上とされている。今回の調査では、平日の睡眠時間が6時間未満の人は、対象者全体の23.9%であった。

特に30~49歳で25.9%、50~69歳で30.2%が6時間未満の睡眠となっており、働き盛り世代を含む30~69歳で十分な睡眠時間が取れていない人が多いことが分かった。(図表2)

図表2

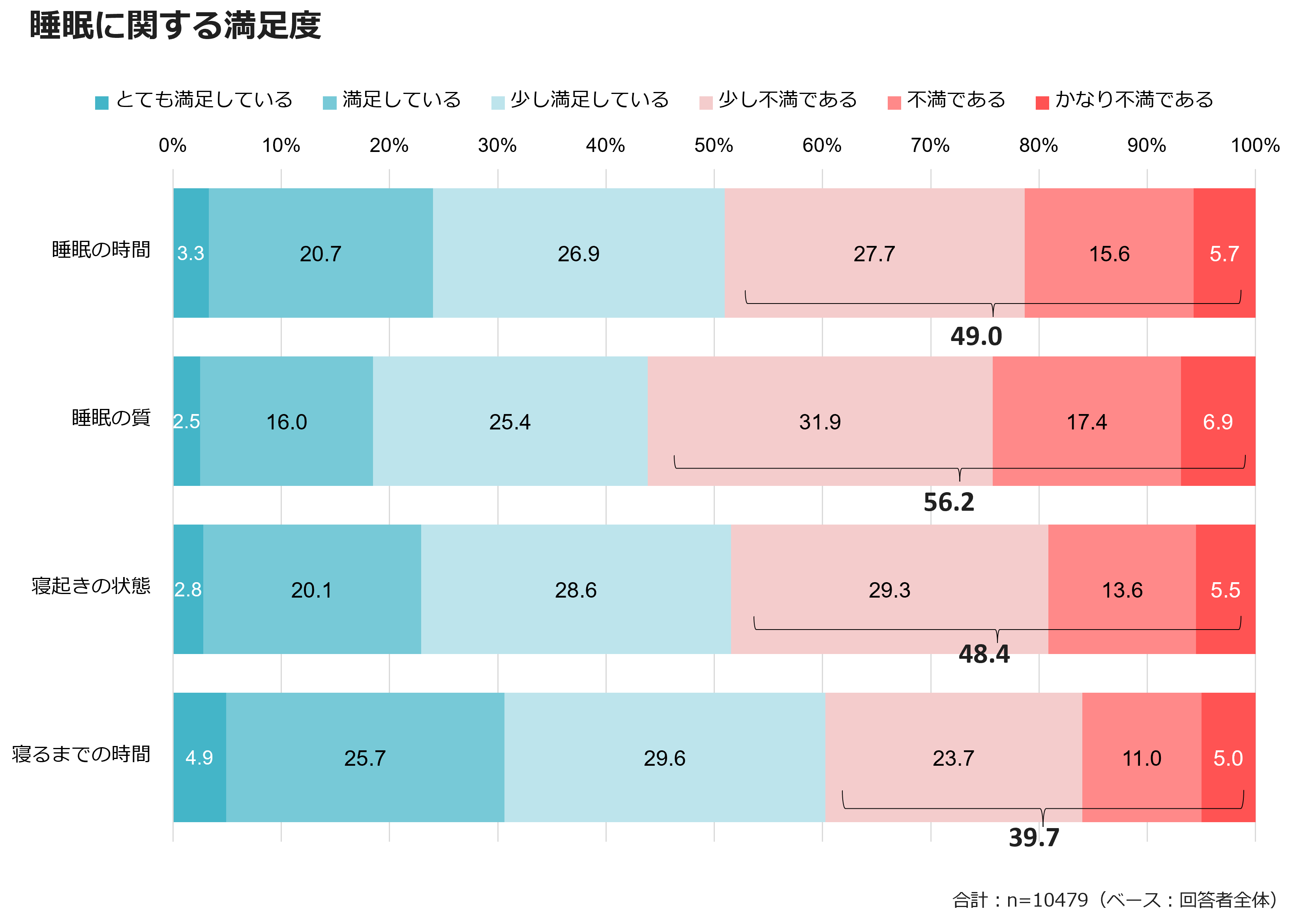

睡眠に関する満足度を4つの視点で確認したのが図表3である 。

「睡眠の時間」に対する不満(少し不満である+不満である+かなり不満である)は49.0%。「睡眠の質」に対する不満は56.2%。「寝起きの状態」に関する不満は48.4%、「寝るまでの時間」に対する不満は39.7%と、約半数の生活者が現状の「睡眠」に対して何等かの不満を持っていることが分かる。

図表3

年代別に確認すると30~49歳では各視点ともに不満者が多く、「睡眠の質」への不満62.8%、「寝起きの状態」への不満59.0%、「寝るまでの時間」への不満45.2%となっていた。

睡眠に関する悩みは「睡眠時間」を取り上げることが多いが、質や寝起き、寝入りの状態も大切なことが分かる。

前節にて約半数の日本人が睡眠に対して何等かの不満を持っていることが分かった。睡眠により休養が十分に取れていないことにより、日々の生活にどのような影響が出ているかを確認してみた。

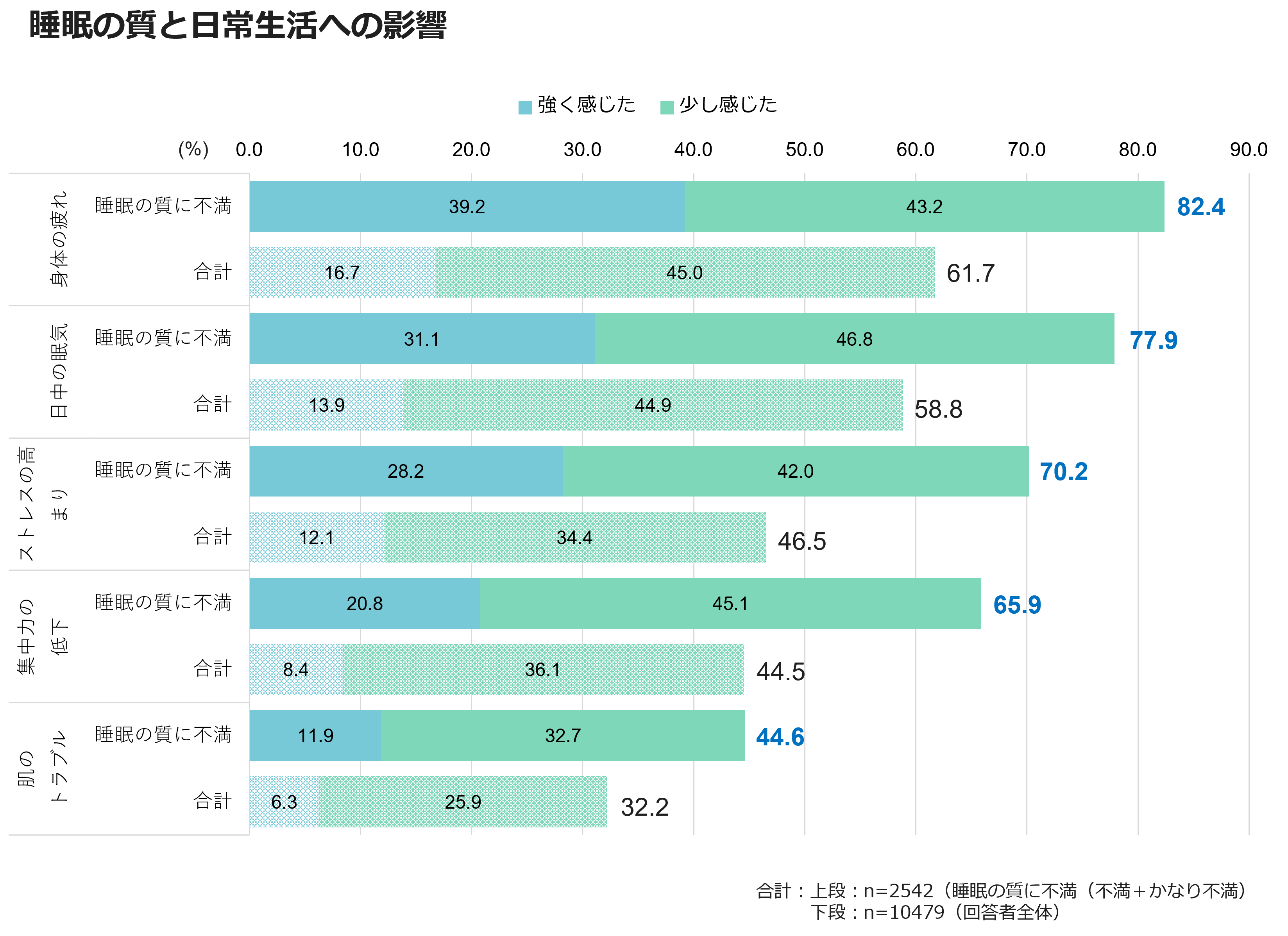

図表4は睡眠の質による影響が、日常生活にどのような影響を及ぼしているか確認するために、 直近1週間の日常生活で感じたことを聴取し、先の問いで「睡眠の質」に“不満である”もしくは“とても不満である”と答えた人と、回答者全体を比較したものである。

いずれの項目に関しても、睡眠の質に不満を持っている人は、全体と比較すると日常生活に対する影響が大きかった。

図表4

「身体の疲れ」は睡眠の質に不満がある人の82.4%が感じており、全体と20.7ポイントの差が見られた。

「日中の眠気」は睡眠の質に不満がある人の77.9%が感じており、全体と19.1ポイントの差が見られた。

「ストレスの高まり」は睡眠の質に不満がある人の70.2%が感じており、全体と23.7ポイントの差が見られた。

これらの結果から、睡眠の質に対する不満が日常生活に大きな影響を与えていることが読み取れる。

では、日常生活に大きな影響を与えている「睡眠の質」を高めるために、生活者はどのような対策を試みているのか、またその効果に関しても調査してみた。

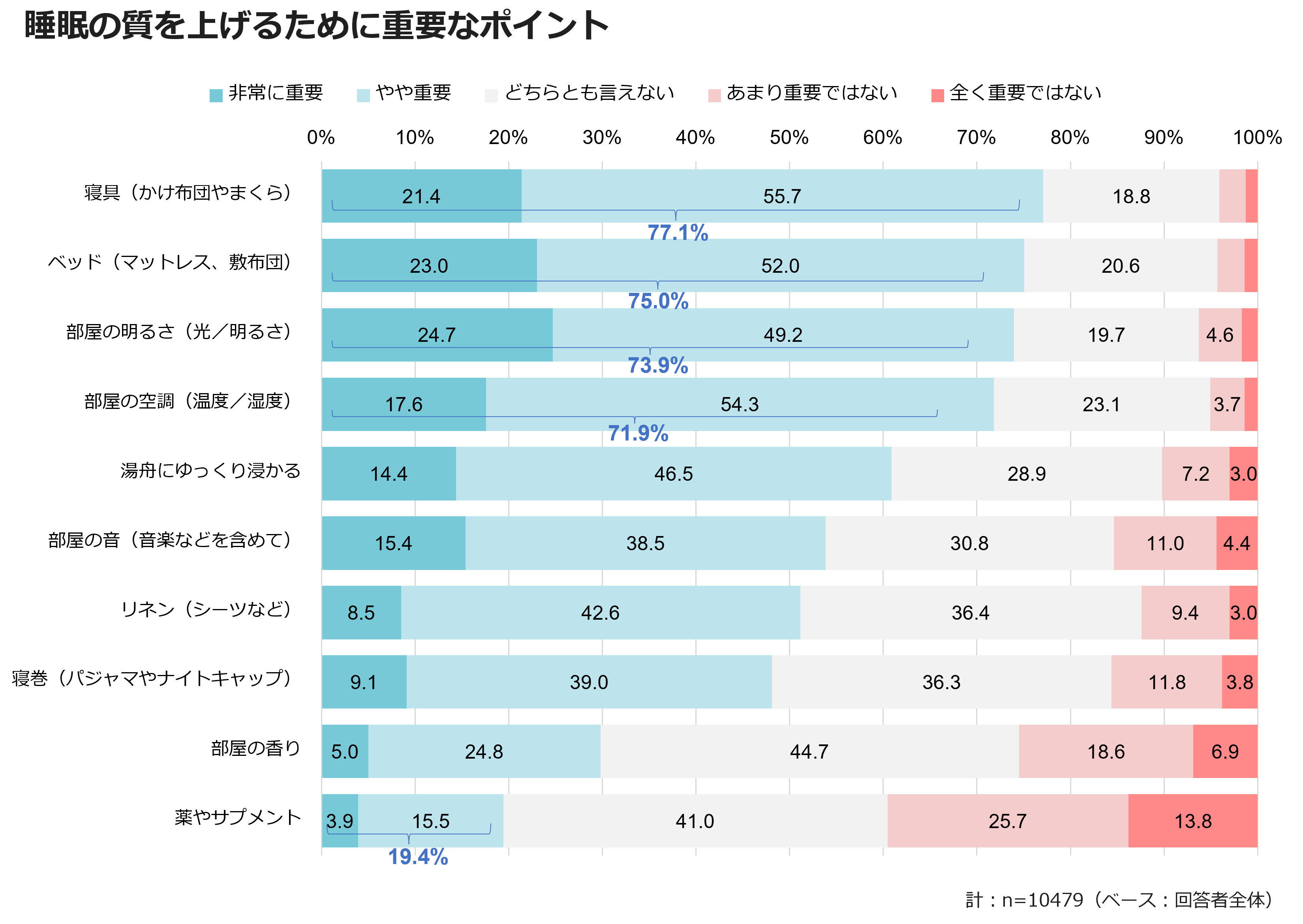

次に生活者が睡眠の質を上げるためにどのような対策が有効であると考えているか聴取したのが図表5である。

生活者が睡眠の質を上げるために重要だと考えているポイントの1位は「寝具(かけ布団やまくら)」TOP2(非常に重要+やや重要)77.1%。2位「ベッド(マットレス、敷布団)」同じく75.0%と、“寝具やベッド”が上位の重要なポイントとなった。

次に、「部屋の明るさ(光/明るさ)」同じく73.9%、「部屋の空調(温度/湿度)」同じく71.9%であり、3位4位には“寝室の環境”が重要なポイントであると考えられていることが分かる。

図表5

年代別に詳しく見てみると、15~29歳の若年層で「部屋の音(音楽などを含めて)」同57.1%、「部屋の香り」同41.7%が他の世代と比べ高いポイントであることが特徴的であった。

しかし「薬やサプリメント」を重要だと考えているのは、全体で19.4%に留まった。

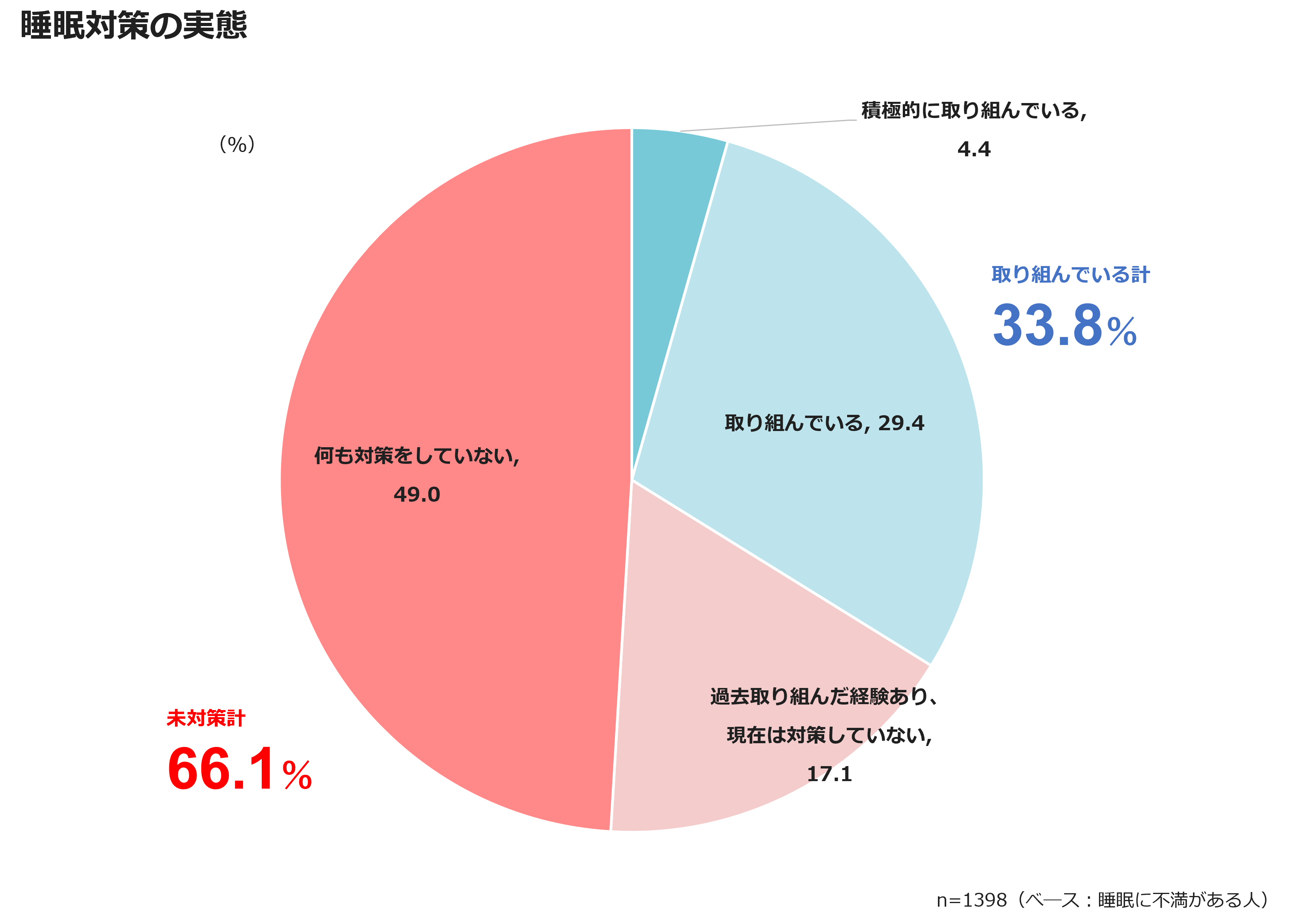

睡眠に不満がある人に、睡眠の質を上げるための対策をしているかを聞いたところ、33.8%(積極的に取り組んでいる+取り組んでいる)に留まった。

また過去に取り組んだ経験はあるが、現在は取り組んでいない人も17.1%に上った。一方で、何も対策をしたことがない人が49.0%となった。

図表6

では、生活者は具体的にどのような対策に取り組んでいるのであろうか。また、それらの対策に対する効果を感じているのだろうか。

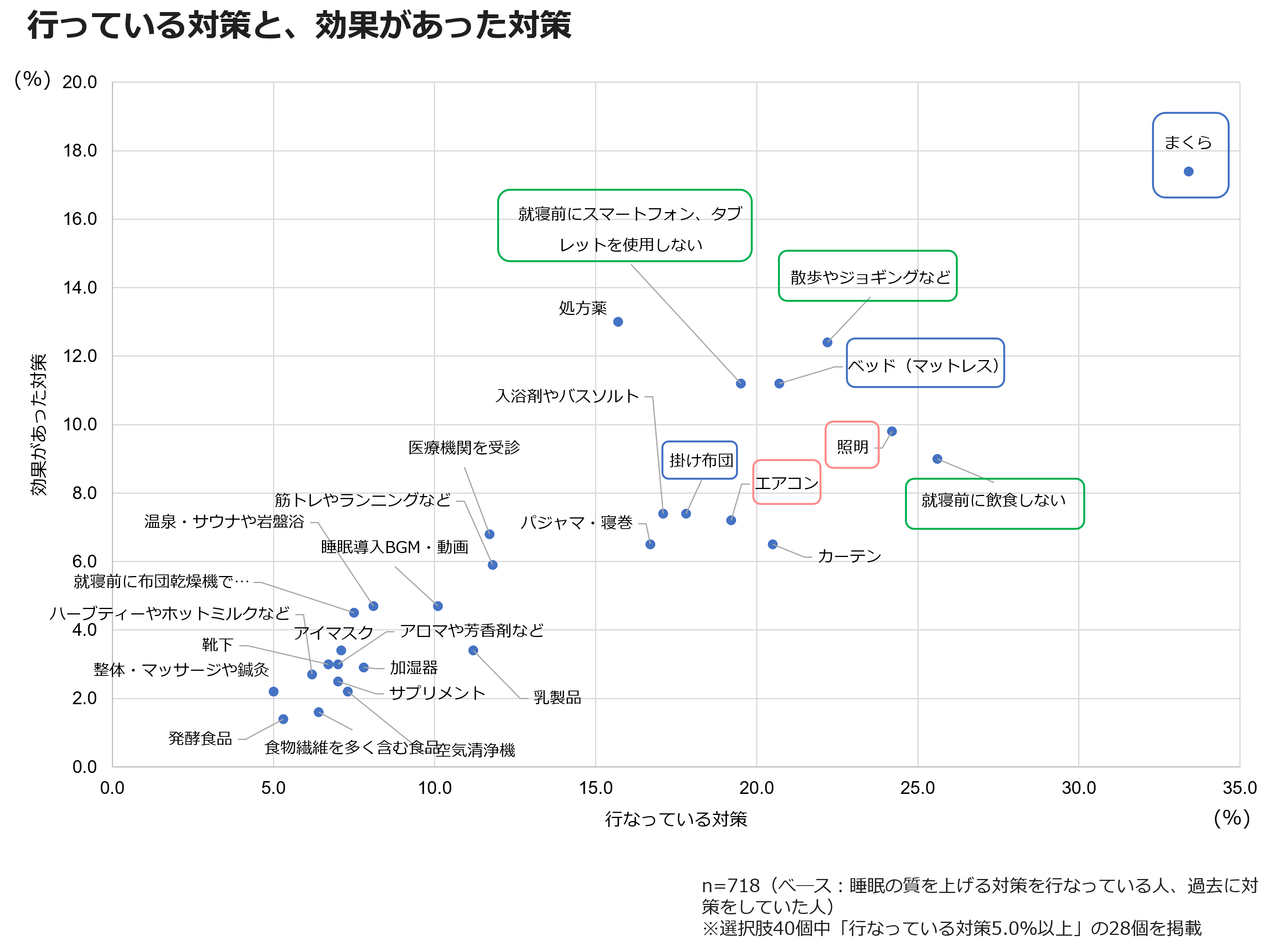

横軸に行なっている対策、縦軸に効果があった対策をプロットした(図表7)。対策を行なっている人が多く、かつ効果を感じている人が多いのが「まくら」である。

対策者が多く、効果を感じている人が多い右上の象限には「ベッド(マットレス)」、「掛け布団」など寝具関連がある。

また、先ほど睡眠の質を上げるために重要なポイントとして回答が多かった「照明」「エアコン」も右上エリアに入っている。

他には「散歩やジョギング」「就寝前にスマートフォン、タブレットを使用しない」「就寝前に飲食をしない」など、睡眠の質を上げるために日常生活を工夫している生活者の姿も見られた。

図表7

次に良い睡眠を得るために心がけていること、工夫していることを自由回答で確認した。その中で多く記載された単語を年代別にワードクラウドの形にまとめたのが図表8である。

図表8

15~29歳にて「スマホ」が含まれる回答を確認すると、以下の様な内容が見られた。

・寝る前の10分前は、気持ちを落ち着けて、スマホを触らないようにしている。

・スマホを手の届くところに置かない。

・寝る前はスマホなどのブルーライトを浴びないようにする。

同様に30~49歳にて「部屋」が含まれる回答を確認すると、以下の様な内容が見られた。

・寝る1時間前から部屋を間接照明のみにする。

・部屋を暗くして眠る、朝はカーテンを開けて朝陽を感じる。

・部屋にアロマディフューザーを置き気分をリラックスさせること。

15~29歳では、特にスマホは無くてはならない存在であり、日々手放せないが、睡眠に対する悪影響を理解しており、良い睡眠を得るために工夫をしていることが分かる。良い睡眠を誘導するためのスマホアプリ等も商品化されているが、睡眠とスマホの良い付き合い方に関して更なる対策や商品・サービス開発が求められるのではなかろうか。

前章で述べたように、睡眠 不足や睡眠の質の低下は、日中の強い眠気や集中力の低下、仕事や学業のパフォーマンス低下につながりやすい。こうした課題に対し、いわゆる昼寝など「短時間の仮眠」を取り入れることで、頭がすっきりし「疲労回復」「疲労蓄積の予防」「作業効率のアップ」が期待できることがわかっている。「作業効率のアップ」に着目した企業は、職場に仮眠スペースを設置するなどの取り組みを始めている。

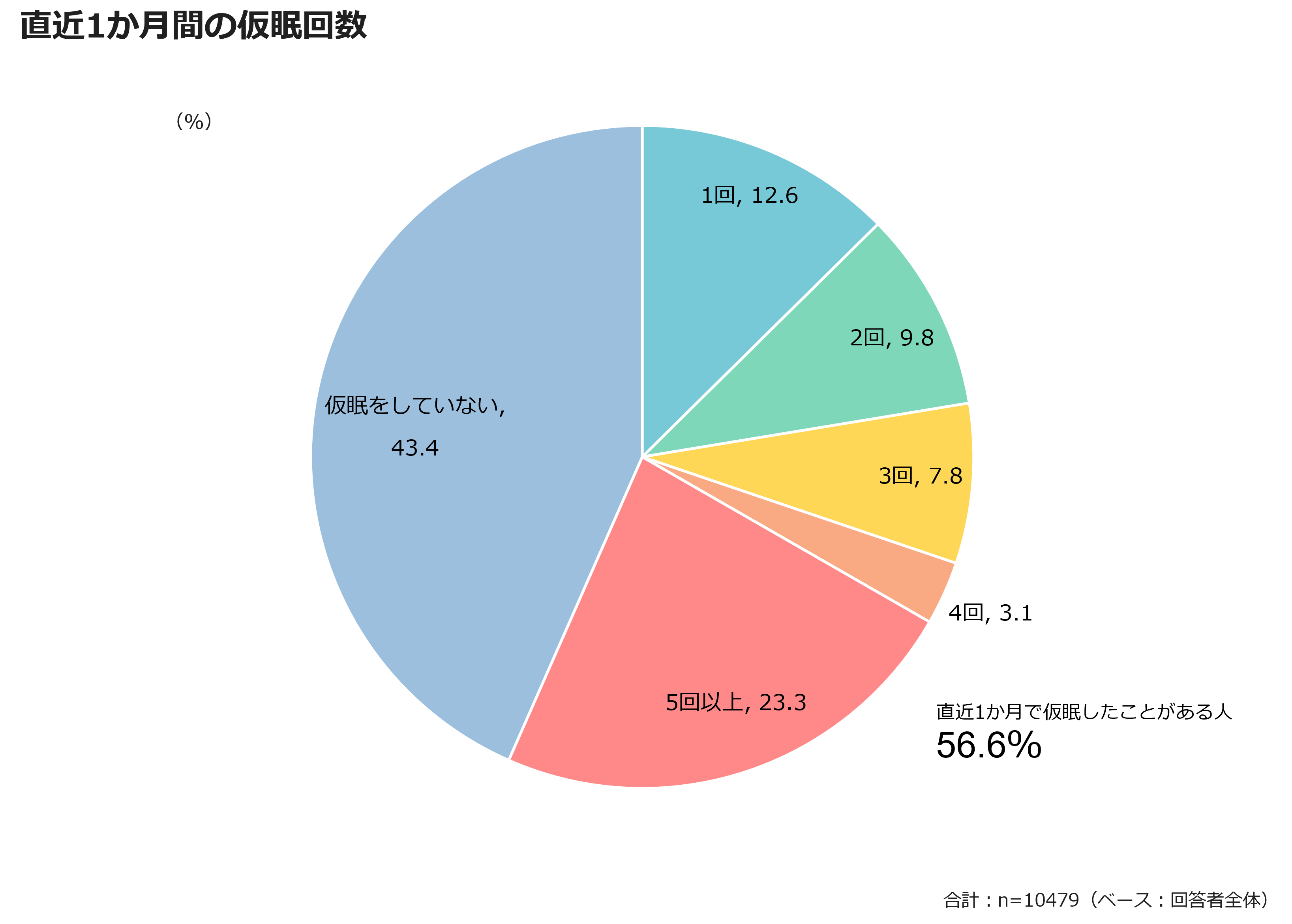

では、生活者の仮眠の実態はどうなっているのだろうか。直近1か月間の仮眠の回数を調査した結果が図表9である。直近1か月間で仮眠をしたことがある人は約半数の56.6%に上る。しかし、月に3回以内の人が30.2%を占めており、仮眠が定着しているとは言い難い。

図表9

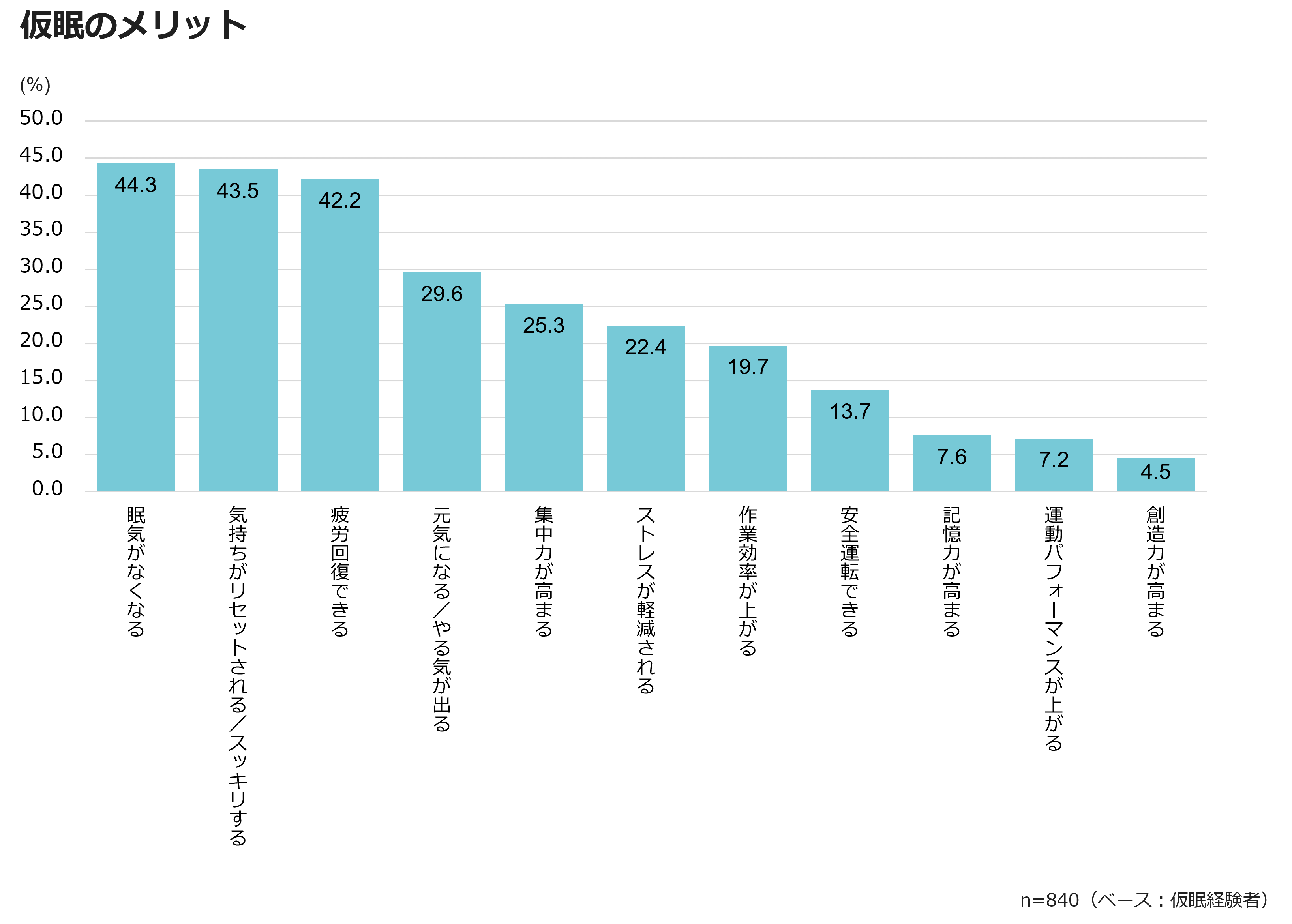

次に仮眠の経験がある人に、仮眠のメリットを確認したのが図表10である。

「眠気がなくなる」44.3%、「気持ちがリセットされる/スッキリする」43.5%、「疲労回復できる」42.2%、「元気になる/やる気が出る」29.6%、「集中力が高まる」25.3%と、複数のメリットを生活者が体感しているようである。

仮眠には日常生活のメリットだけでなく、「集中力が高まる」「作業効率が上がる」「安全運転できる」など、仕事や学習と紐づく効果も見られた。今後オフィスや学校で仮眠を取り入れるなど検討が進むことを期待する。

図表10

日本人の睡眠時間は短い。時間の長短だけでなく、睡眠の質、寝起き、寝入りに関しても約半数の生活者が不満を持っていることが分かった。

しかし、良い睡眠を得るために対策をしている人は約3割に留まっている。

良い睡眠を得るための商品として、高性能なベッドや寝具、機能性を有する食品/飲料/サプリ等を中心に様々な商品が登場しマーケットは活況である。

今回の調査結果からは、睡眠の質を向上させるため、家の中では、エアコン(空調)、照明などを個人で各々調整し、良い睡眠を得るために寝室の環境を整える取り組みがみられた。

これらの動きを捉え、睡眠に関する研究データを用いて、寝室の空調や光を個々の寝る人に応じて最適にコントロールするソリューションの登場に期待する。

また、仕事や学習の生産性を向上させてより良い成果を得る手段として、「仮眠」が注目されている。

このように、人の日常生活や、仕事と関連性の高い睡眠に対する不満や課題は、人により、シーンにより千差万別である。だからこそ、これら個人の悩みやシーンに寄り添った商品・サービスには大きな成長余地がある。睡眠市場は引き続き拡大 が期待でき、新たな価値提案や差別化の大きなチャンスが広がっている。

※今回の調査で明らかになった詳細なデータやチャートは、無料のダウンロードレポートでご覧いただけます。レポートのみにて提供している項目は以下です。ぜひ、ダウンロードしてください。

<ダウンロードレポートのみ掲載項目>

・ベット(布団)に入ってから眠りにつくまでの時間

・就寝後、起床までに何回目が覚めるか

・睡眠に満足できない理由

・睡眠の質を上げる対策をしていない理由

・睡眠に満足できなった時の対策

・仮眠の時間

・仮眠の場所/仮眠したい場所

・スリープテック用語認知

・自動車運転時の眠気の発生

・自動車運転時の眠気の原因

調査概要

調査地域:日本全国

対象者条件:15~79歳男女個人

標本抽出方法:マイティモニターより適格者を抽出

標本サイズ: スクリーニング調査:n=10479

本調査:n=1398(ベース:現状の睡眠に不満を持つ人)

ウエイトバック集計:スクリーニング調査:なし(性年代エリア構成比を国勢調査データに準拠し配信)

本調査:あり※

※性年代構成比を、2020年度実施国勢調査データをベースに、単独世帯構成比にあわせてウエイトバック

調査実施時期: 2025年3月28日(金)~2025年3月31日(月)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら