都市と地方に暮らす生活者をどのような視点でとらえているだろうか。

人口の大都市圏集中は依然として続き、2024年の住民基本台帳人口移動報告では、3大都市圏全体で11万1,294人の転入超過が記録されている※1。首都圏への人口流入に伴い住宅価格も上昇を続け、2010年を100とした不動産価格指数(住宅総合)は全国平均137.3に対し東京都は160.4と、実に23.1ポイントの開きがある※2。一方物価水準 に目を向けると、鹿児島市のそれは全国平均を100とした場合96.5にとどまり、東京都区部(104.9)との差は8.4ポイントに及ぶ※3。

高い利便性と引き換えにコスト負担が大きい都市、自然とゆとりのある生活を享受できる地方。同じ商品・サービスであっても、生活基盤が異なる人々の価値判断や購買行動は同質ではないと考える。

今回は、「都市の生活」と「地方の生活」を多角的に比較し、生活者のニーズの相違を分析し、生活実態のギャップを正しく理解することで、各カテゴリーにとって最適なターゲティング/コミュニケーション設計/チャネル最適化を導くヒントを提供したいと考える。

都市と地方、それぞれの「違い」を起点にマーケティングを再設計するきっかけとして活用いただければ幸いである。

※1 住民基本台帳人口移動報告2024年(総務省)

※2 不動産価格指数2024年(国土交通省)

※3 消費者物価地域差指数2024年(総務省)

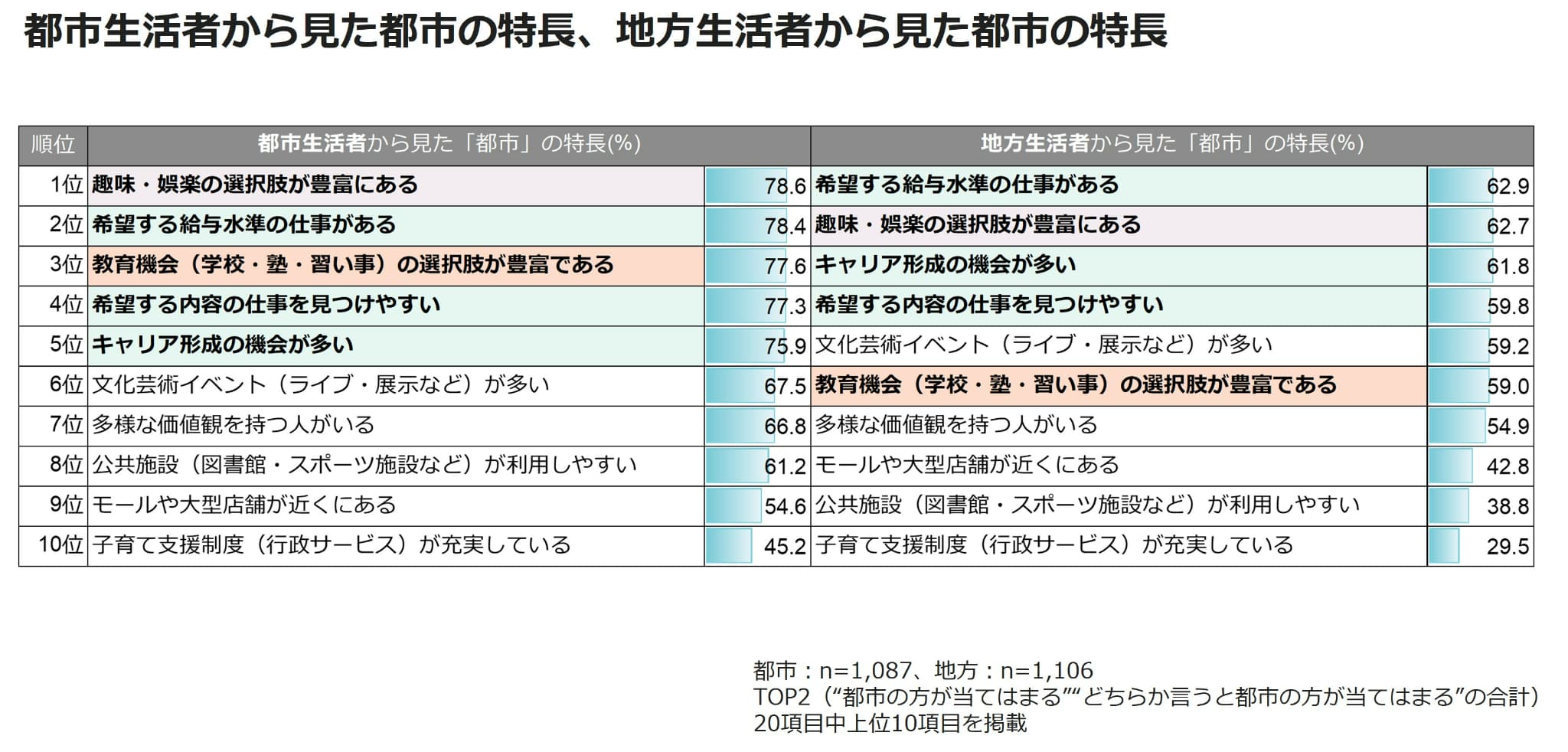

「都市」「地方」の言葉はよく 使われているが、互いの生活者はどのように認識して「都市」「地方」を使いわけているのだろうか。何が都市の特長であることを知ることが、マーケティング戦略を検討する基礎情報になると考え、互いの生活者がどのように認識しているのか調査を行った(図表1)。

今回の調査では、アンケート対象者に対して、自らが居住する市町村が都市であるか、地方であるかを、自らが選択することにより都市と地方を区分し、その情報を元に以下の分析を行った。

10位までに入った都市生活者から見た「都市」の特長と、地方生活者から見た「都市」の特長は大きく変わらなかった。都市の特長は主に以下の3つの分野における「選択肢」が豊富にあることである、と言えそうだ。

【働く】仕事が見つけやすく給与が高い(給与水準/希望する仕事/キャリア形成)

【遊び】趣味・娯楽の選択肢が豊富

【学ぶ】教育機会の選択肢が豊富

図表1

※同様に、両エリア生活者から見た「地方」のイメージをはじめ、記事で紹介しきれなかったデータは、巻末でご紹介する無料のダウンロードレポートに掲載しています。ぜひダウンロードしてご覧ください。

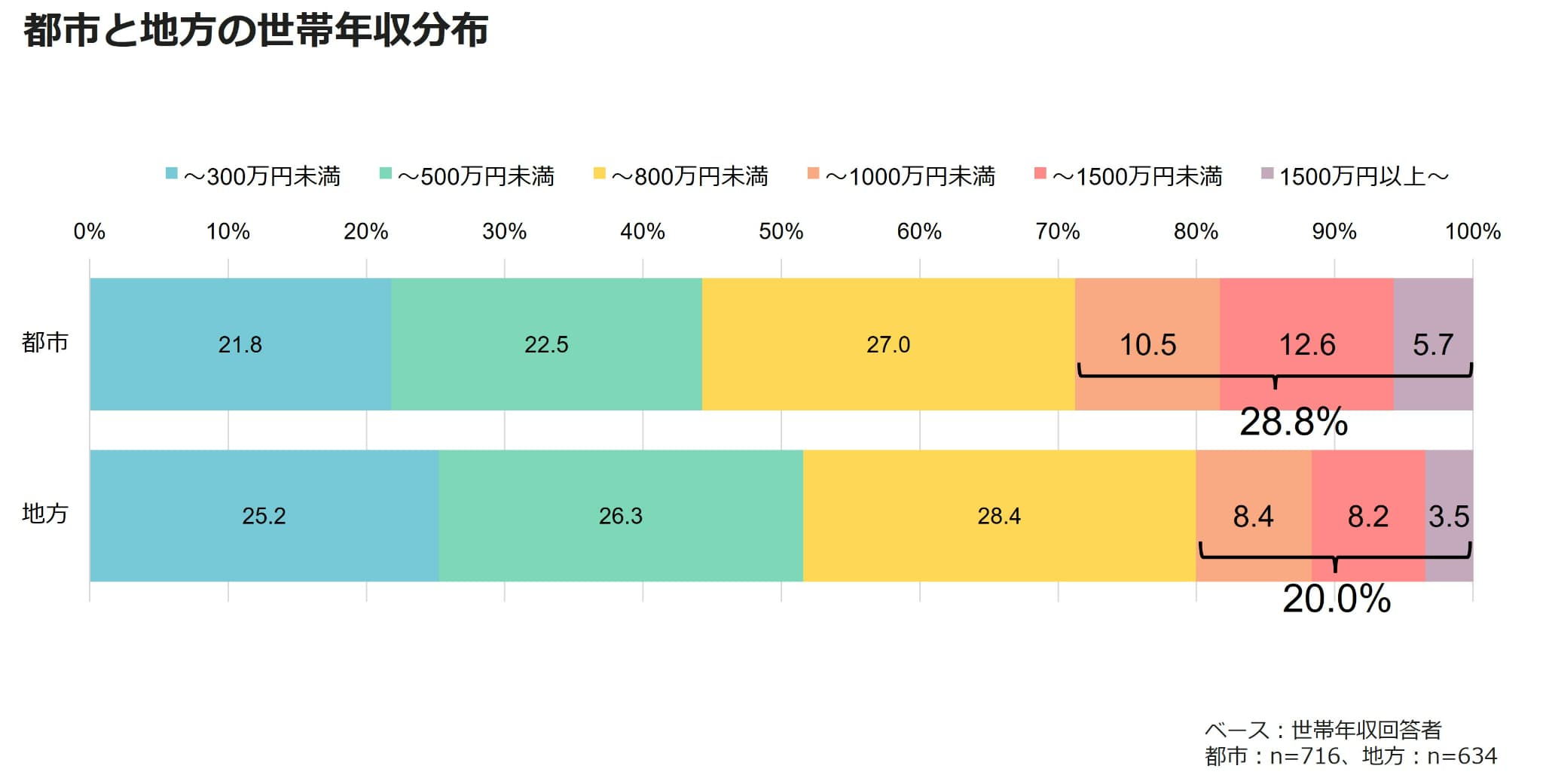

続いて、 都市と地方での暮らし方の差を俯瞰するために、収入面と、支出のポートフォリオの違いを確認した。

収入面では、生活コストが高いと言われる都市では、世帯年収800万円以上の世帯が28.8%を占めるが、地方では、20.0%であり、8.8ポイントの差がある(図表2)。

図表2

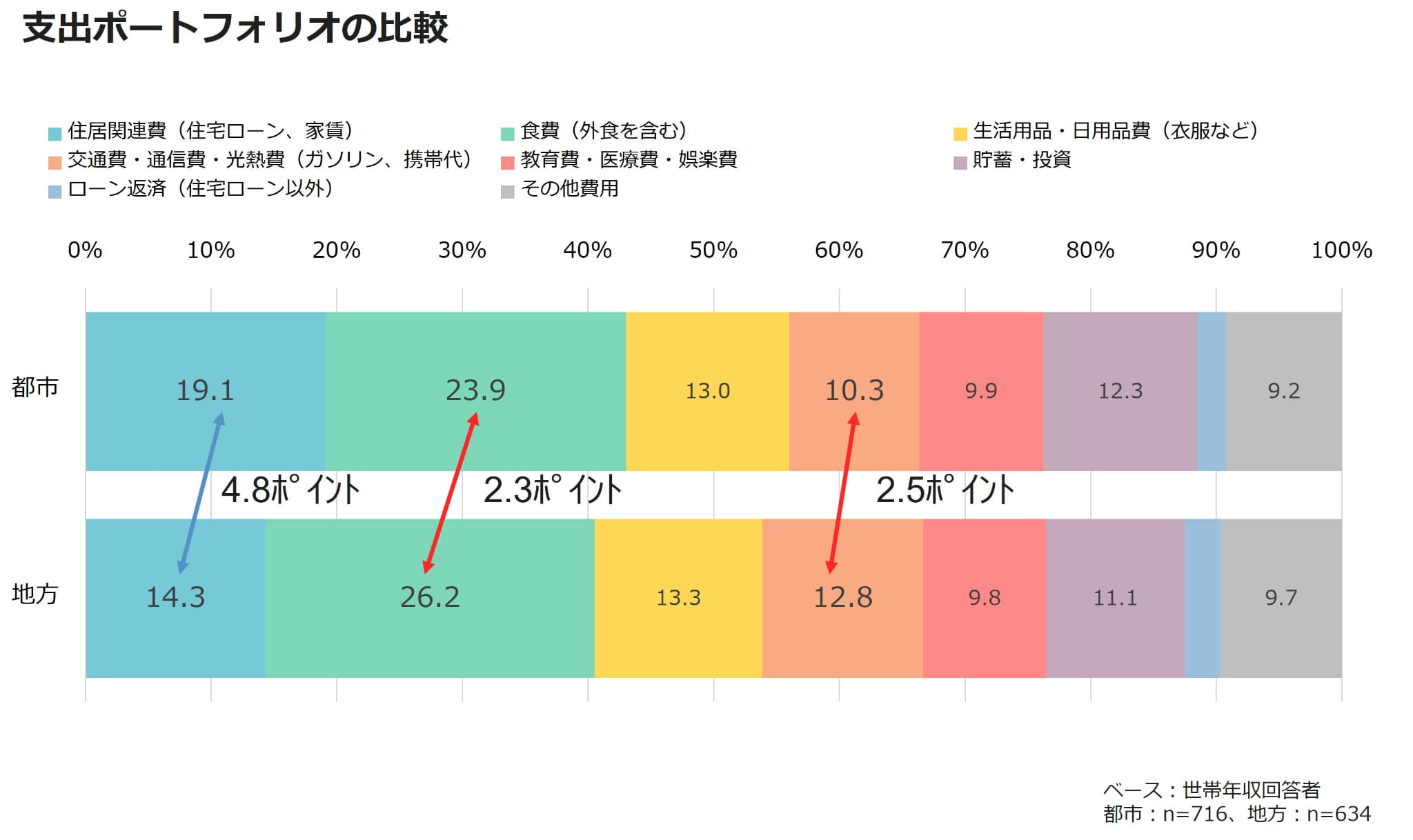

さらに、支出のポートフォリオを確認することにより、どのような消費が多いのか検証した(図表3)。

都市部での住宅価格の高騰により、都市では支出に占める「住宅関連費(住宅ローン、家賃)」が19.1%と、地方と比較し、4.8ポイント高い結果となった。

また、自家用車などを移動手段として利用することや、住宅面積が広い地方では「交通費・通信費・光熱費(ガソリン代、携帯代)」の割合が高い結果となった。

図表3

都市では利便性の高い生活のためにコストがかかり、地方では住宅面積が広く、移動にも自家用車等を使用するため、光熱費やガソリン代などの維持費にコストがかかることが見えて来た。

次に、日々の生活で大事な「仕事」と「子育て」に関して、都市と地方での満足度の差や、悩みの違いを知ることで、どのようなニーズがあるのかを考えてみたい。

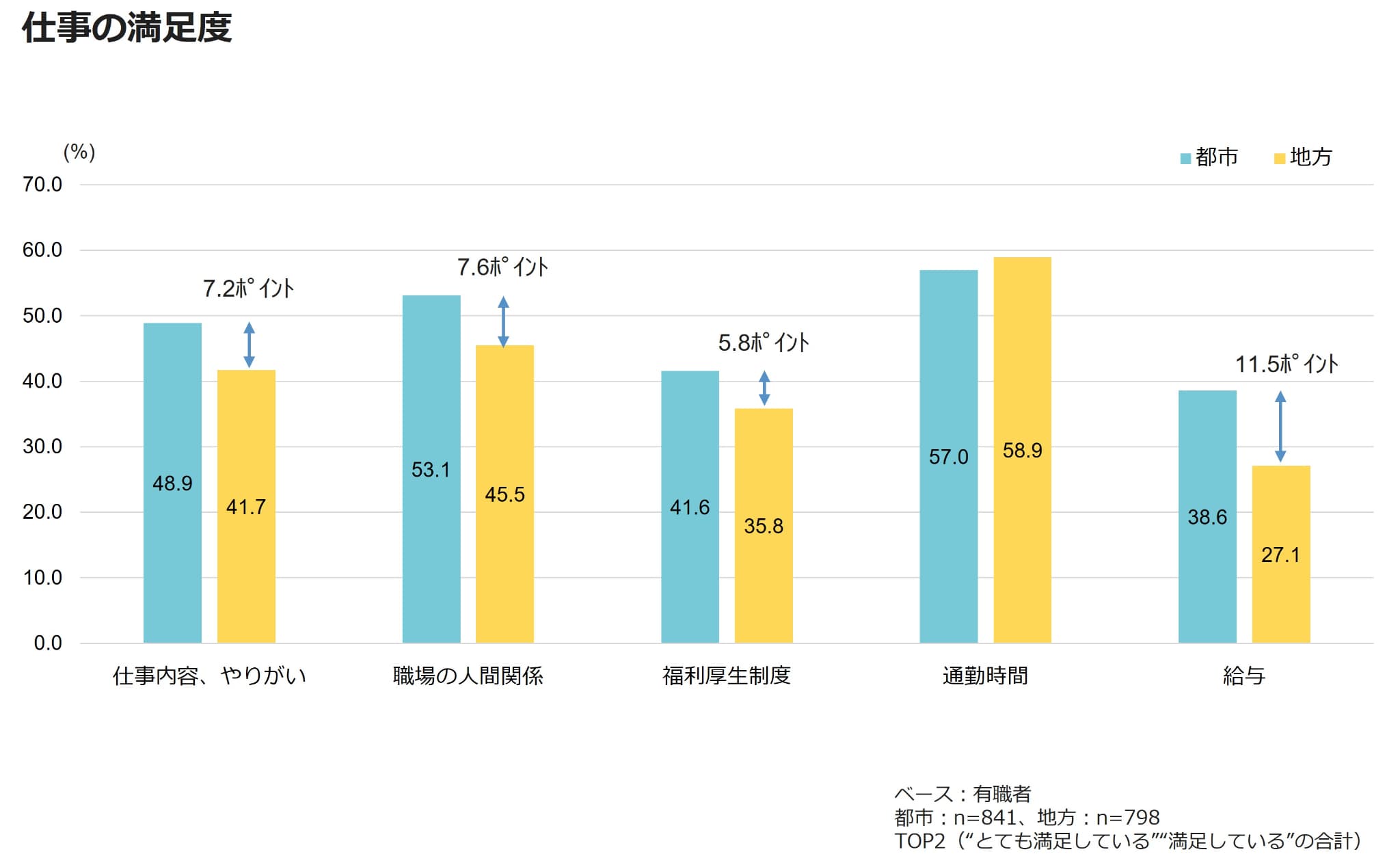

仕事に関する満足度を項目別に聴取したのが図表4である。

「通勤時間」を除くすべての項目に関して都市の満足度が高い結果となった。

その要因として1章でも述べたとおり都市は働くことに関する選択肢が多いことが影響しているのではないだろうか。

特に「給与」に対する満足度は都市38.6%に対して、地方は27.1%と、11.5ポイントの差があり「仕事内容、やりがい」に関しても7.2ポイントの差が生じた。

図表4

同じく1章で、都市のイメージとして「教育機会の選択肢が豊富である」が上位に挙がった。

では都市と地方では子育てに関する悩みが異なっているのか調べてみた。

都市+地方合計での悩みは「教育費の経済的不安が大きい」32.5%「SNSやネットの利用が心配」29.7%「自分の時間が確保しづらい」26.2%となった。

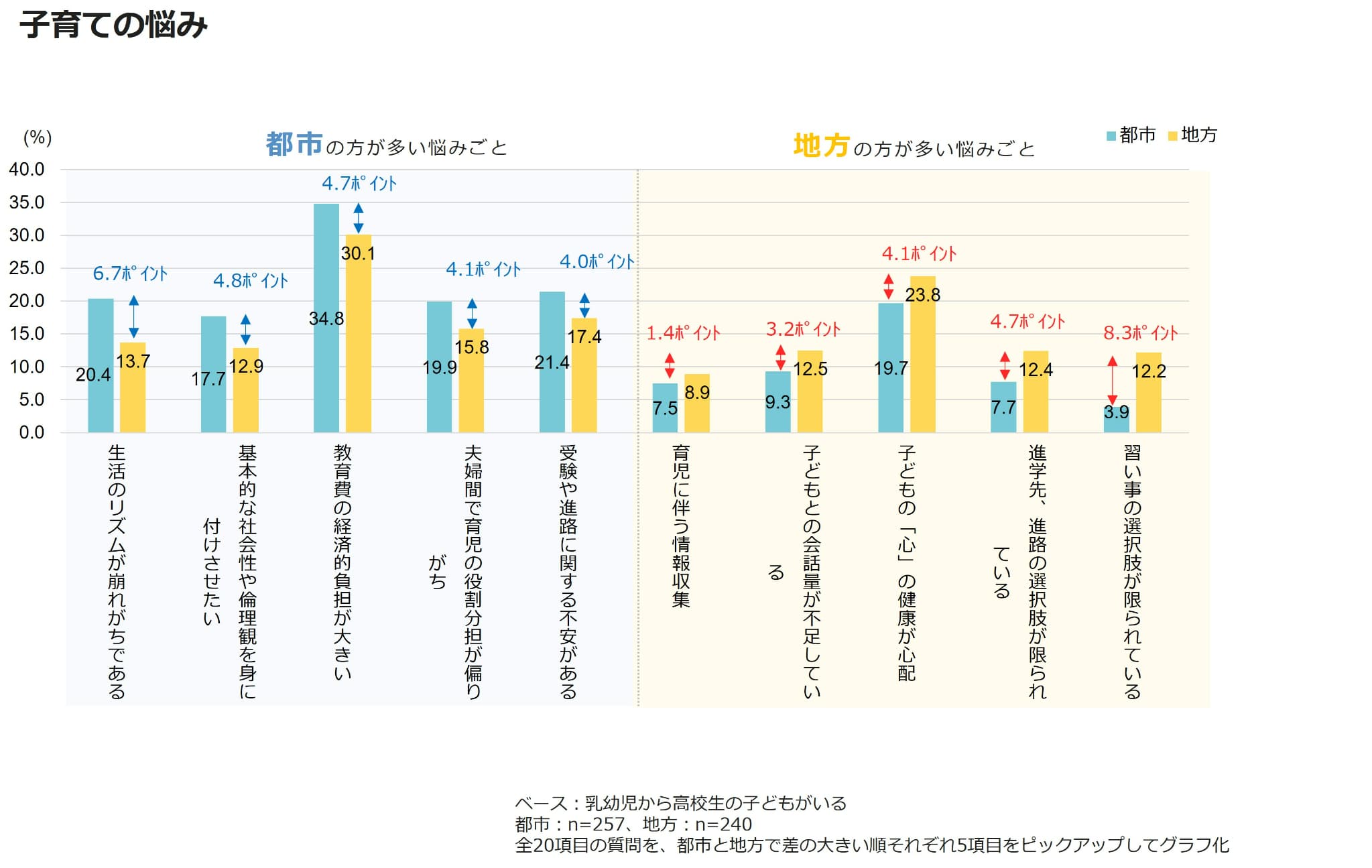

次に都市と地方での子育ての悩みの差異を確認し、それぞれ差が大きい順に並べたのが図表5である。

都市の方が多い悩みごとは「生活のリズムが崩れがちである」20.4%(6.7ポイント差)、「基本的な社会性や倫理観を身に付けさせたい」17.7%(4.8ポイント差)「教育費の経済的負担が大きい」34.8%(4.7ポイント差)となった。

地方の方が多い悩みごとは「習い事の選択肢が限られている」12.2%(8.3ポイント差)「進学先、進路の選択肢が限られる」12.4%(4.7ポイント差)「子どもの「心」の健康が心配」23.8%(4.1ポイント差)である。

地方では学びの選択肢が限られてしまうことが大きな悩みに、都市では選択肢が多いがゆえ、教育費の経済負担が悩みになっているようである。

図表5

仕事、子育て共に、都市では選択肢が多いことにより、より良いものを選ぶための難しさが、

地方では選択肢が少ないため、自由に選ぶことができない課題が見えて来た。

特に子育てについては、都市では教育機会が豊富な一方、教育費負担や生活リズムの乱れが悩みとなり、経済的支援や子育て環境の整備が求められている。

地方では教育や習い事の選択肢が限られ、子どもの心の健康への不安も強く、学びの機会拡充やメンタルケア体制の整備が必要とされる。

地域ごとの子育て支援のあり方を見直す時期にきているのかもしれない。

次に、都市と地方での有効なプロモーションに差異があるか確認するために、各カテゴリー商材の購買プロセスに関して着目し、情報入手先、参考とした情報の差を検証する。

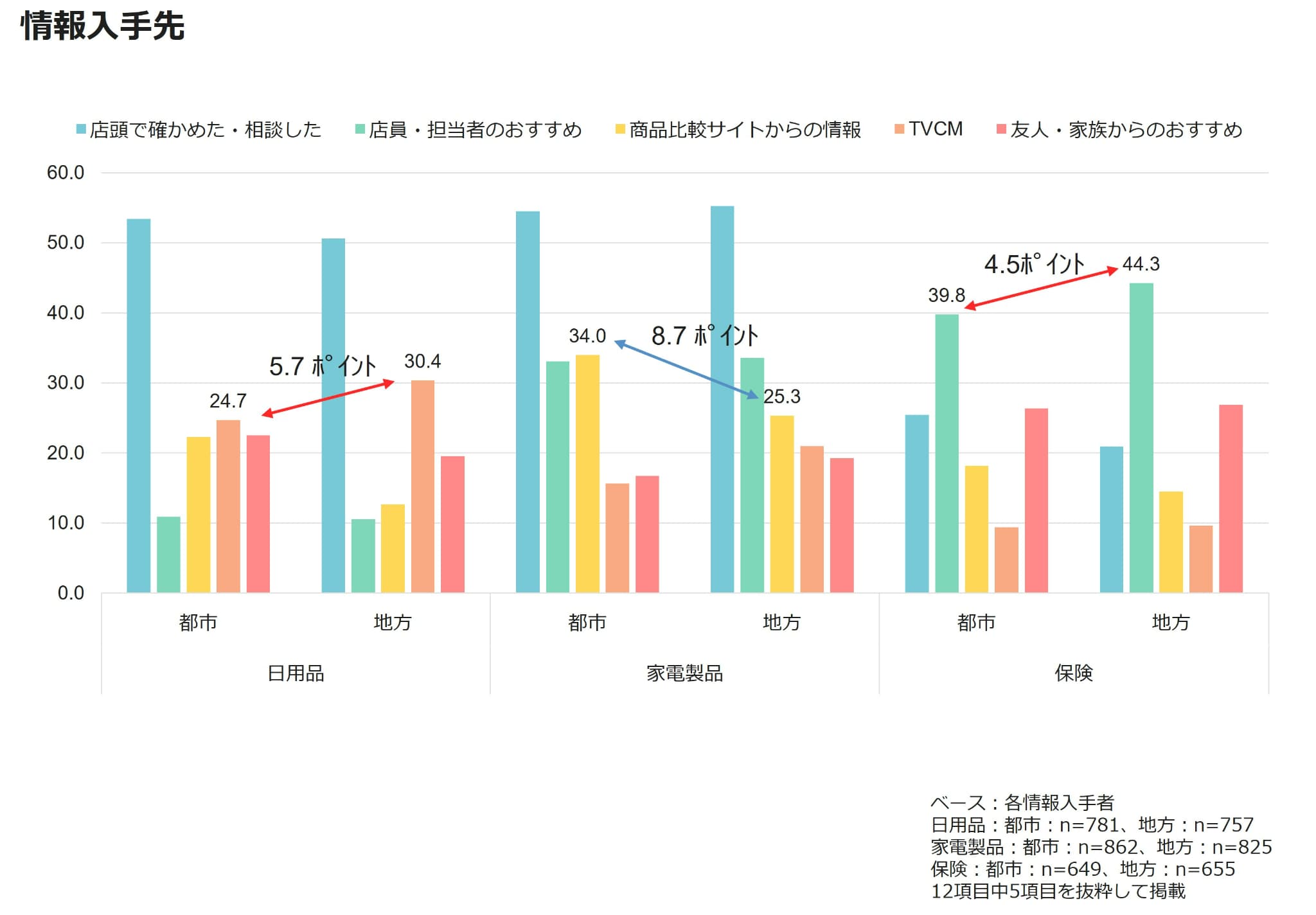

日用品、家電製品、保険を購入・契約する時の情報源を確認した(図表6)。

地方では、日用品(洗剤、シャンプーなど)に関して「TVCM」から情報を得ている人が都市と比較し5.7ポイント高い30.4%となった。そのほか地方の特徴としては、保険商品に関して「店員・担当者」から情報を得ている人が都市と比較し4.5ポイント高い44.3%であった。

一方都市については、家電製品の購入時に「商品比較サイト」から情報を得ている人が地方と比較し8.7ポイント高い34.0%となった。

各カテゴリーにおいても地方では「TVCM」は有効な媒体である。都市では「商品比較サイト」がより多く活用されていることが分かる。

図表6

自動車保有率は都市59.2%、地方81.4%であり、地方の自動車保有率が22.2ポイント高く、日常の移動手段として活用されていることが分かる。

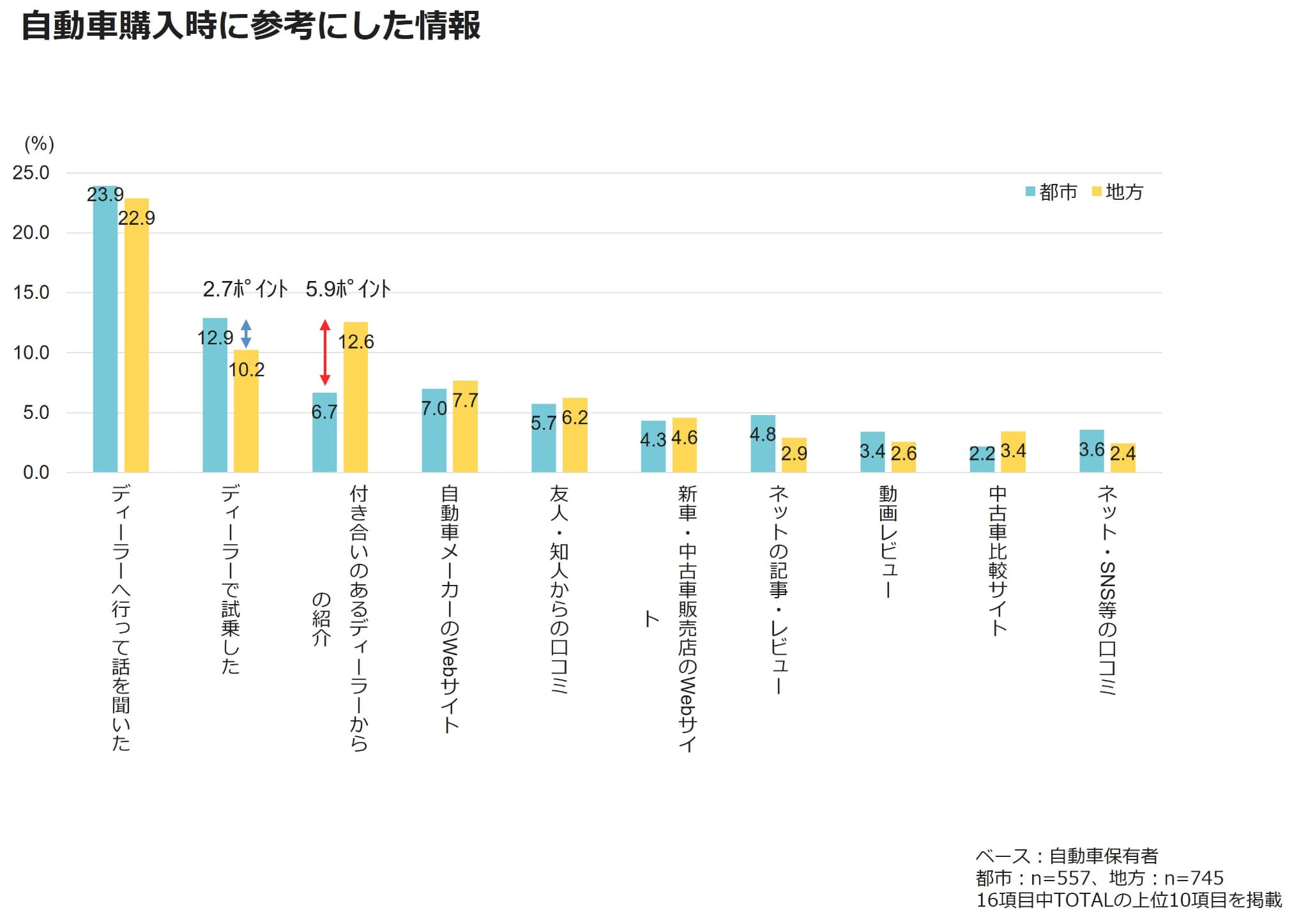

では、都市と地方では自動車購入時に重視する情報に違いがあるのかを調べたのが図表7である。

地方では「付き合いのあるディーラーからの紹介」が12.6%であり、都市より5.9ポイント高く、より関係性が強固であることが分かる。

一方都市では「ディーラーで試乗した」が12.9%であり、地方と比較し2.7ポイント高い。こちらは近隣に多数の「ディーラー」があることから、都市生活者が乗り比べをしていることが見えてくる。

図表7

最後に、金融商品選択時の重視点に関して、都市と地方で差があるのか探って行きたい。

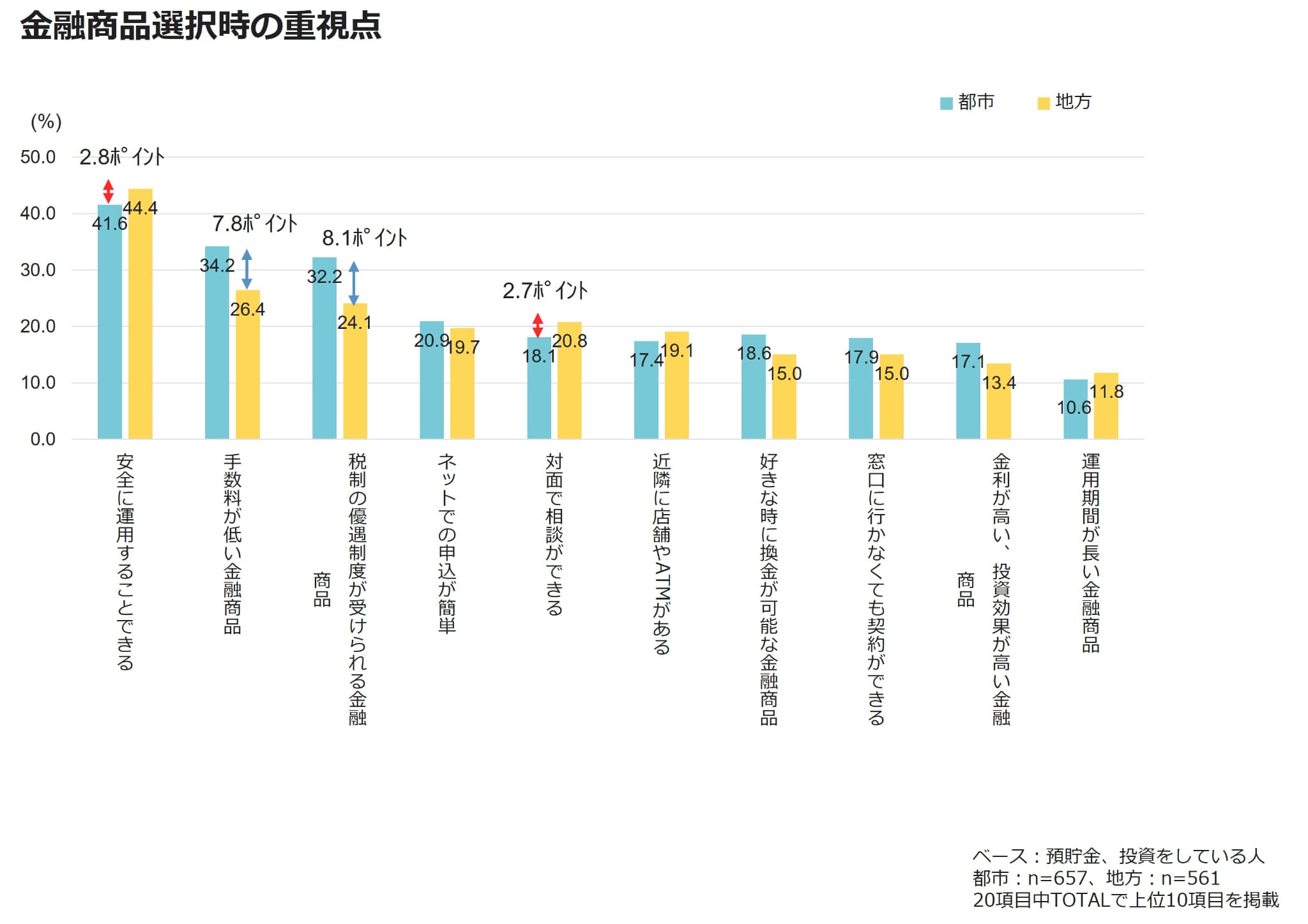

金融商品選択時の重視点は都市地方の合計では「安全に運用することができる」42.9%、「手数料が低い金融商品」30.6%、「税制優遇が受けられる金融商品」28.5%の順であった。

都市と地方での金融商品選択時重視点の差異をまとめたのが(図表8)である。

都市が重視しているポイントは「税制優遇が受けられる」8.1ポイント差、「手数料が低い」7.8ポイント差であり、運用上のメリットを重視している。

地方が重視しているポイントは「安全に運用することができる」2.8ポイント差「対面で相談できる」2.7ポイント差であり、身近に相談ができることを重視している。

図表8

ここまでカテゴリー別に購入・契約時のプロセスを確認して来たが、都市では多くの情報を入手し、より良いものを選ぶことが重視されており、地方ではマス情報や、人からのお勧めを重視して判断する傾向があることが分かった。プロモーション戦略の策定に当たっては、都市と地方の購買プロセスの違いを踏まえることが有効と考えられる。

本調査は、都市と地方の生活基盤の違いが「生活コスト」「情報接点」「購買判断」に及ぼす影響を検証したものである。

都市部では、世帯年収の高さと住宅費負担の重さが共存し、比較サイトなどのデジタルチャネルを活用した効率的な購買行動が定着している。また金融商品選択では、税制優遇や手数料の低さといった利益最大化志向が顕著だ。

一方、地方部では自動車保有率の高さが生活様式を特徴づけ、購買時にはディーラーからの紹介、情報収集ではTVCMや対面接点などリアルチャネルの寄与が大きい。金融面では安全性と対面相談のしやすさが重視され、安心感を求める傾向が強い。

このような地域特性は情報接点と購買プロセスの設計に直結し、全国画一の施策ではリーチ力も説得力も不足する恐れがある。

都市、地方それぞれの生活者像を再定義し、チャネル選択やメッセージを最適化する地域別マーケティングへの転換が不可欠である。

このページで記載しきれなかった調査データなど、巻末のダウンロードレポートに掲載している。ダウンロードレポート含め、本調査結果をその具体的指針として活用いただければ幸いである。

調査概要

調査地域:日本全国

対象者条件:20~69歳男女個人

標本抽出方法:マイティモニターより適格者を抽出

標本サイズ:合計n=2193 「都市生活者」n=1087 「地方生活者」n=1106

ウエイトバック集計:あり※

※性年代構成比を、2020年度実施国勢調査データをベースに、人口動態などを加味した2024年度の構成比にあわせてウエイトバック

調査実施時期: 2025年6月13日(金)~2025年6月16日(月)

※各カテゴリー毎に都市と地方の比較情報を掲載しています。ぜひ資料ダウンロードしてご覧ください。

<上記に含まれないダウンロードレポート掲載項目>

(イメージ)都市生活者、地方生活者から見た「地方」のイメージ

(流通)カテゴリー別購入チャネル比較

(モビリティ)都市と地方のEVに関する印象の違い

(金融)3,000円以上、3,000円未満での支払い手段の違い

(子育て)子育てに関する満足度

(働き方)都市と地方でのリモートワーク実態比較

(レジャー)直近1か月の休日における余暇活動と体験の違い

(幸福度)都市と地方の幸福度の違い

(移住)都市への、地方への移住意向

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ 「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら