最近、ウェルビーイング(Well-being。以下、ウェルビーイングと表記) という言葉を耳にすることが多いのではないか。 ウェルビーイングは、WHOによると次のように定義されている。「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること(日本WHO協会:訳)」

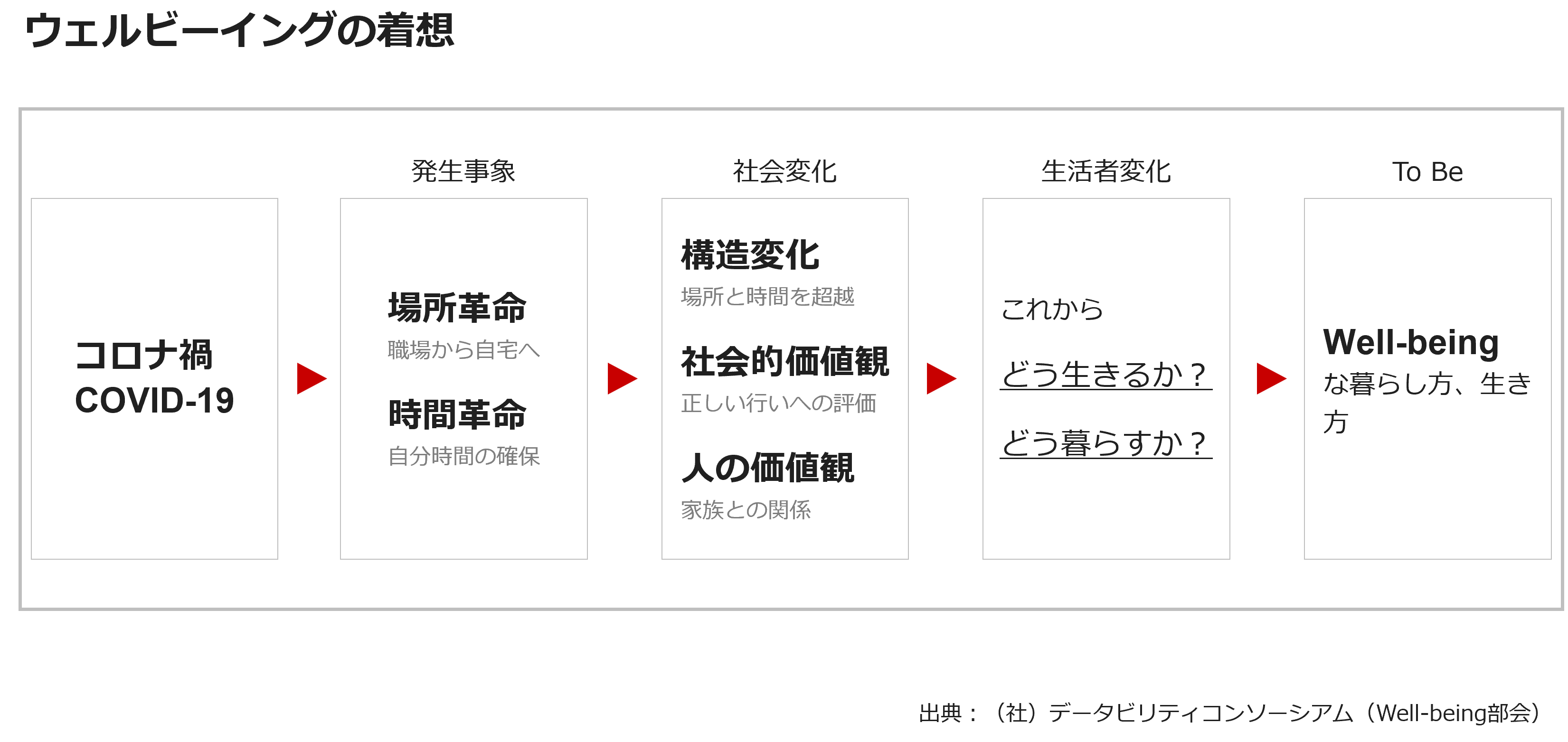

広く意識されるようになった背景には、4年間のコロナ禍が大きく影響している。2020年1月に初めて日本国内で確認された新型コロナウイルス。刻々と状況が変わる中、社会の構造や生活者の価値観が大きく変化した。外出が制限され、テレワークの導入による場所と時間を超越した「構造変化」や、家族との関係性が密となったことによる「人の価値観の変化」など、社会的に大きな変化をもたらし、生活者は、これから「どう生きるのか?」「どう暮らすのか?」、再度考え直す機会を得た。(図表1参照)

図表1

生活者はこの先“どう生き”“どう暮らしたい”のだろうか、その1つ答えとして「ウェルビーイング」な暮らし方、生き方が注目され始めている。 では、生活者はウェルビーイングをどのように認識しているのか、どのようなコトを実現すれば、自らがウェルビーイングな状態になれるのか、生活者が求めるウェルビーイングな暮らし方、生き方を探ってみたい。

さらに、ウェルビーイングはビジネスの世界でも地域社会のウェルビーイング「Community Well-being」従業員のウェルビーイング「Employee Well-being」など、多方面で拡がっている 。 生活者や社会がウェルビーイングな暮らし方や生き方を探る中で、ビジネスとして何をサポートして行けば、生活者のウェルビーイングを達成できるか、地域社会や従業員のウェルビーイングを達成できるか、 マーケティングや新たなビジネス創造の視点としても確認いただけると幸いである。

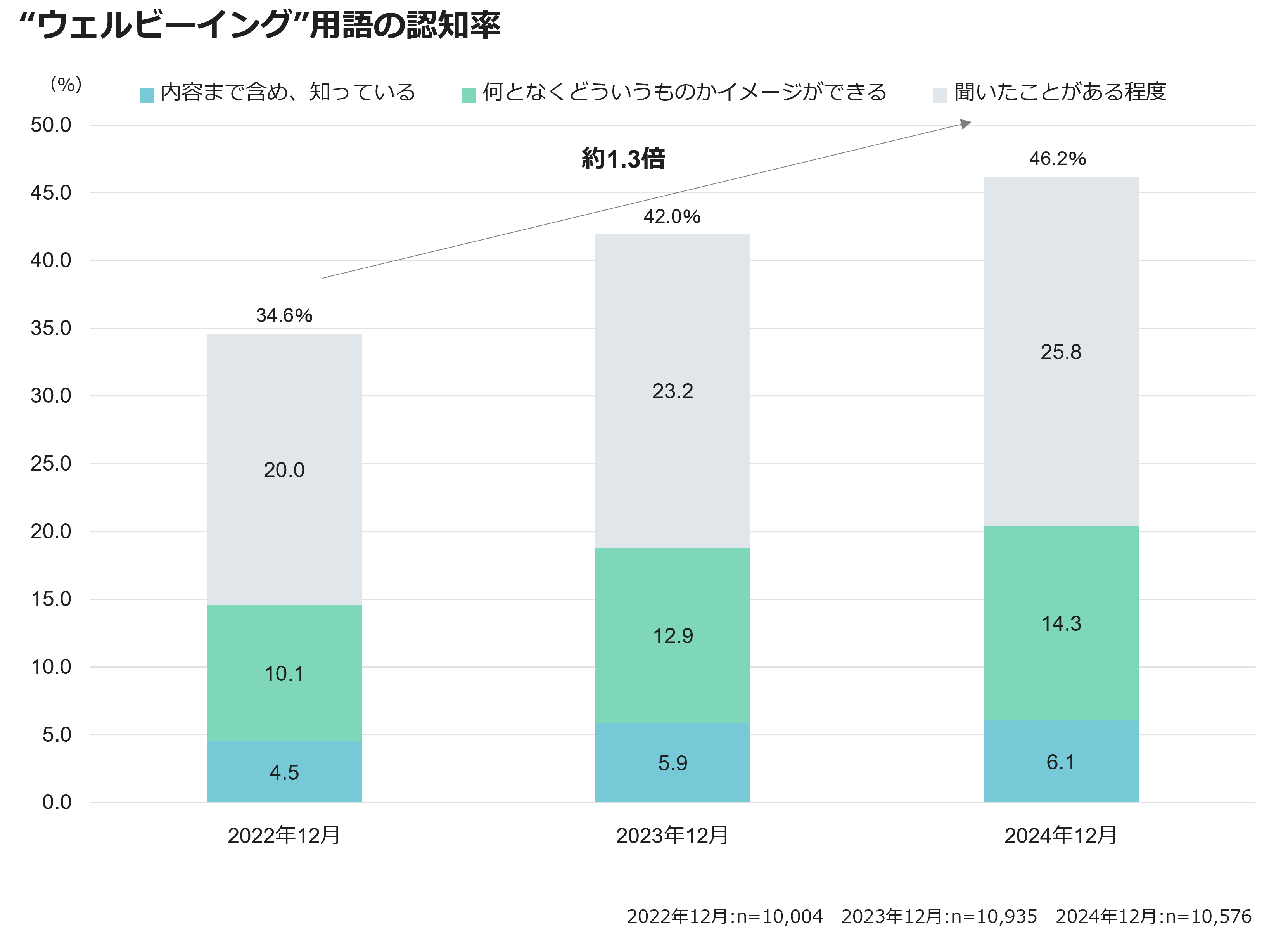

“ウェルビーイング”という用語自体を知っているか、またどこまで知っているかを聞いた結果が図表2である。2024年12月の調査では「ウェルビーイングを聞いたことがある程度」の人まで含めると用語の認知は46.2%であった。

図表2

過去2年間のデータを確認すると、用語自体の認知率は年々増加している。2022年12月の調査では34.6%、2024年12月の調査では46.2%であり、2年前と比較し認知率は約1.3倍に増加している。

認知者を性年代別に確認すると、最も認知率が高いのが20~29歳男性であり61.5%、次いで15~19歳男性55.3%、20~29歳女性54.0%と続き、若年層の認知が高いことがわかった。

職業別に確認すると、大学生・大学院生等が71.7%、公務員・団体職員が63.6%、会社役員・管理職が61.1%であり、学生や行政施策を担当する公務員の用語認知が高いことがわかった。

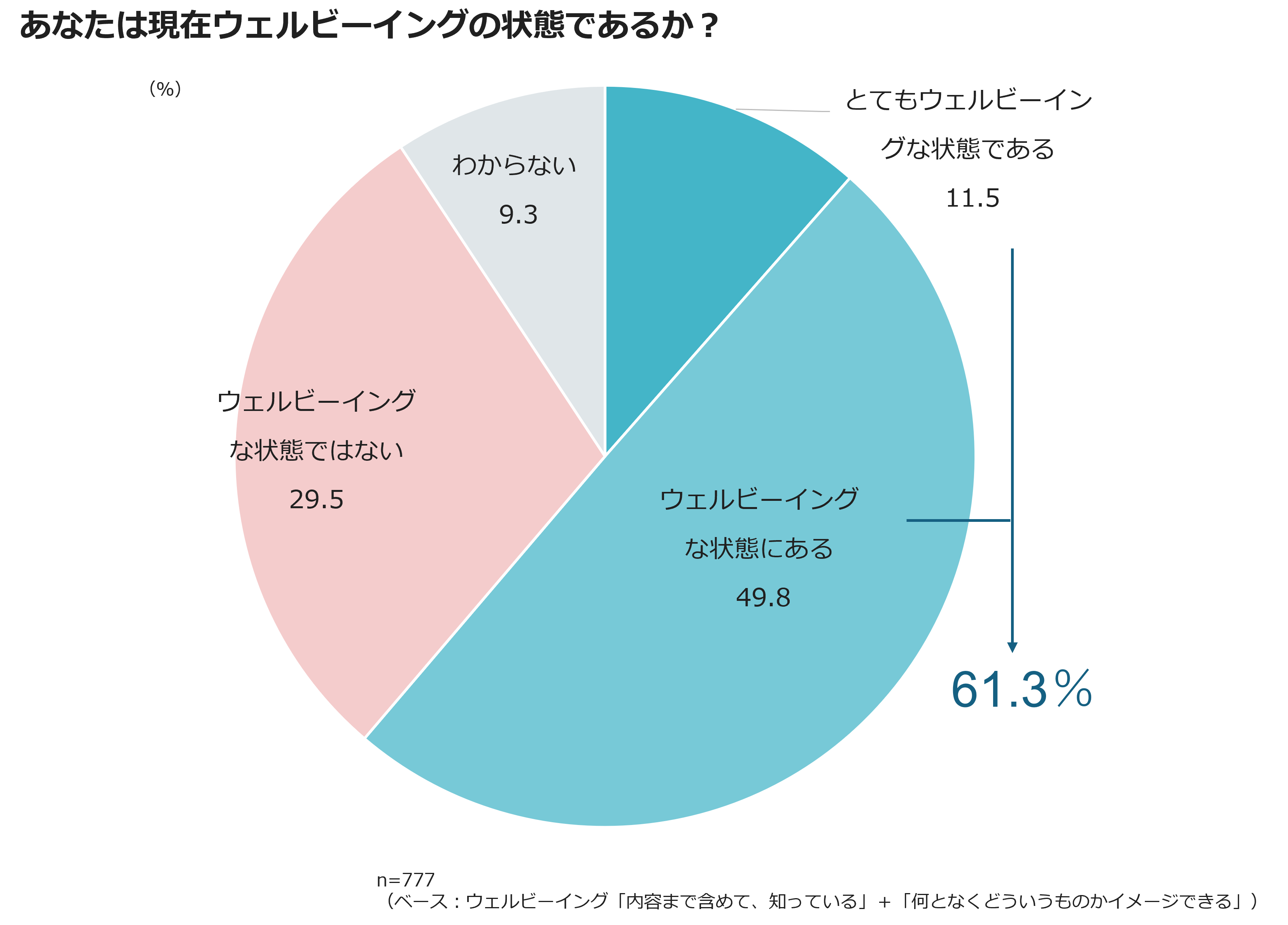

用語認知者のうち「内容まで含めて、知っている」+「何となくどういうものかイメージできる」に対象者を絞り、「現在ウェルビーイングの状態であるか」を確認したところ(図表3)、「とてもウェルビーイングな状態である」11.5%、「ウェルビーイングな状態にある」49.8%となり、現在ウェルビーイングな状態である人は合計61.3%であった。

図表3

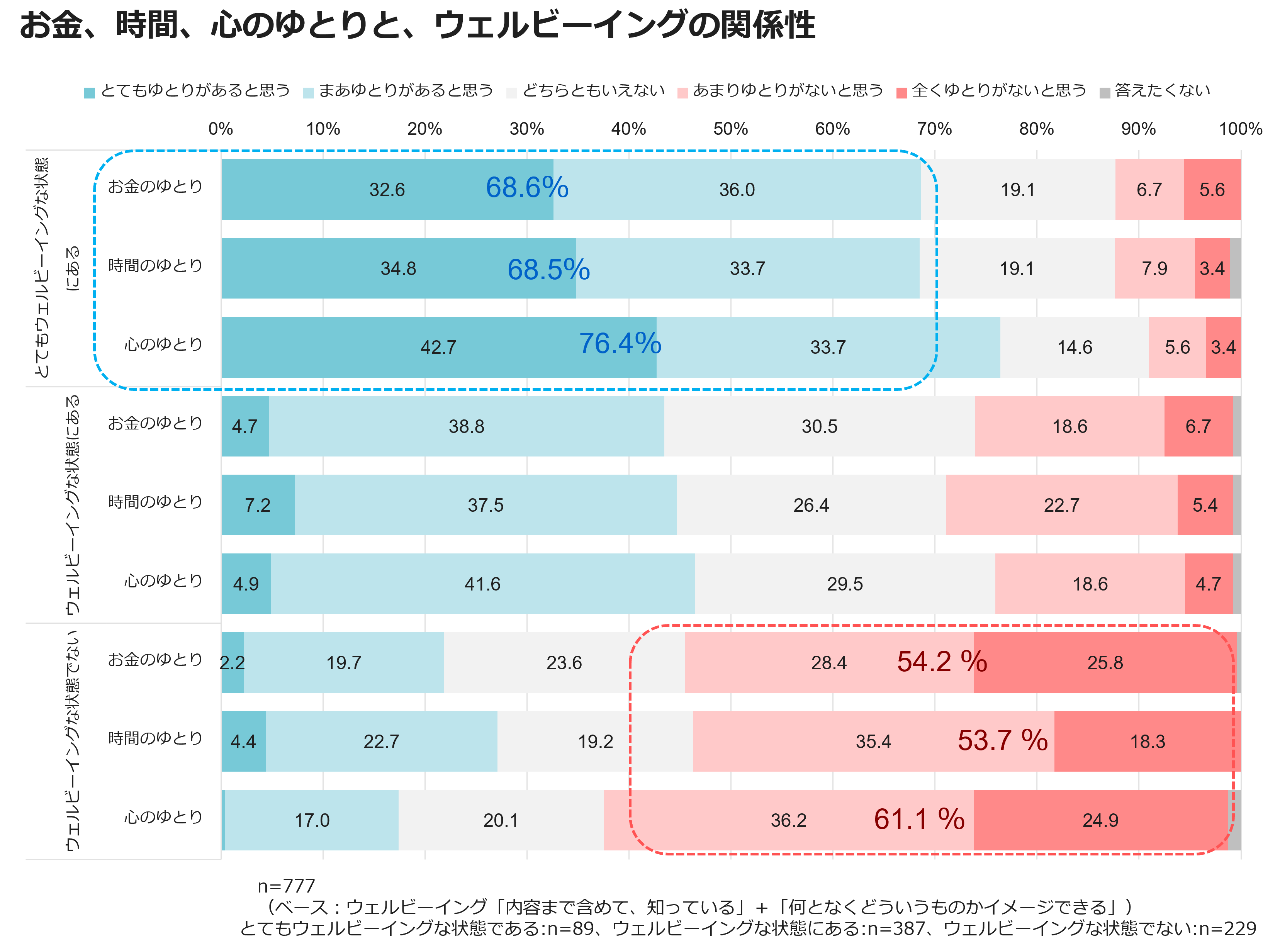

次にウェルビーイングな状態の人がどんな人であるかを知るために、「お金のゆとり」「時間のゆとり」「心のゆとり」との関係に関して調査したのが(図表4)である。

“とてもウェルビーイングな状態”にある人は「お金にとてもゆとりがあると思う+まあゆとりがあると思う」68.6%、「時間にとてもゆとりがあると思う+まあゆとりがあると思う」68.5%、「心にとてもゆとりがあると思う+まあゆとりがあると思う」76.4%となっており、ウェルビーイングな状態にあるためには、「お金」「時間」「心」のゆとりと関係が深いことが分かる。

図表4

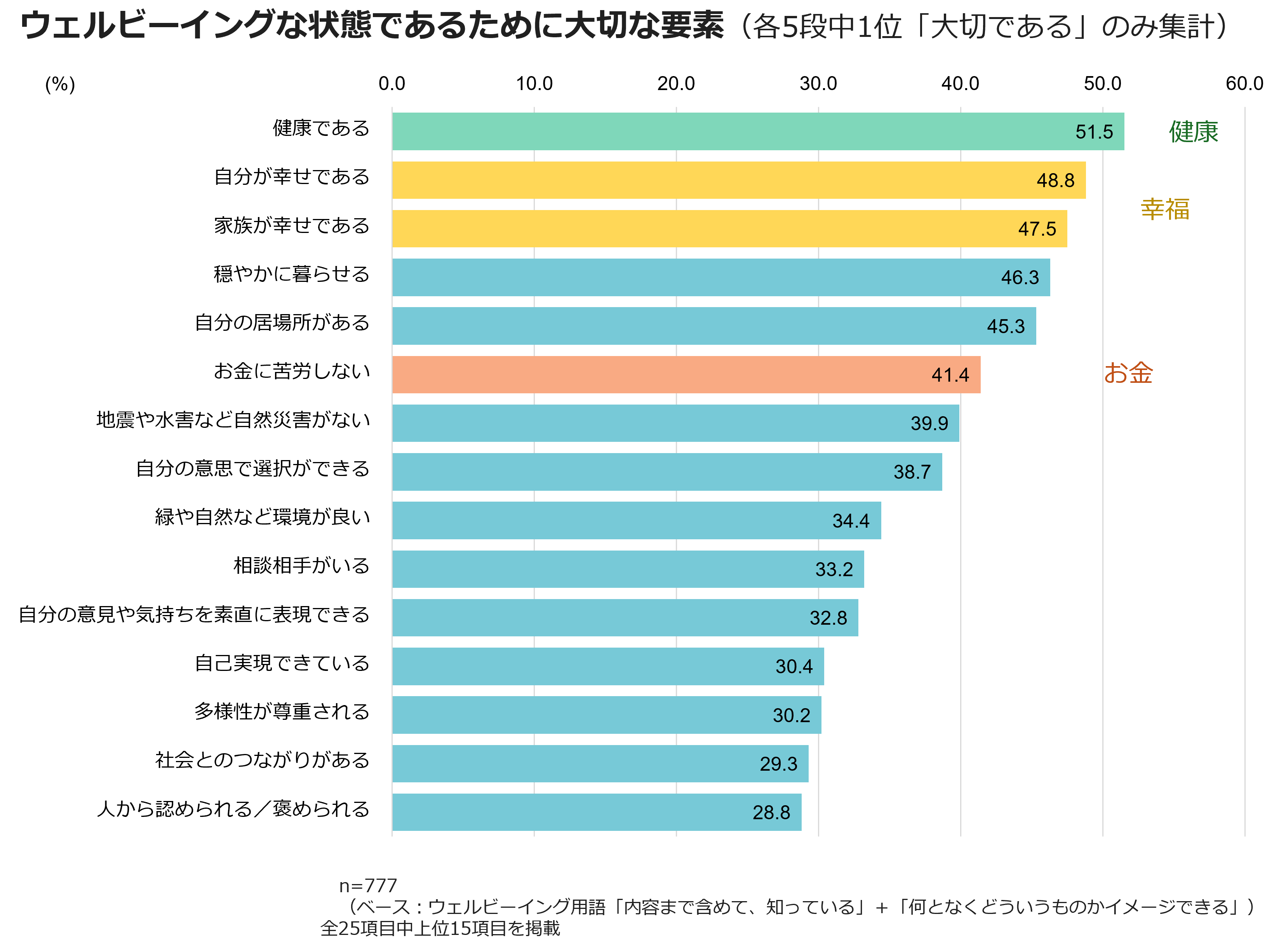

より具体的に、ウェルビーイングな状態であるためにはどのような要素が大切であるのかを調べたのが(図表5)である。

1位が「健康である」51.5%、次に「自分が幸せである」48.8%、「家族が幸せである」47.5%、次いで「穏やかに暮らせる」46.3%、「自分の居場所がある」45.3%、「お金に苦労しない」41.1%となり、「健康」「幸福」「お金」に関する項目が上位に挙がった。

更に「地震や水害など自然災害がない」39.9%、「自分の意思で選択ができる」38.7%と続き、「防災」「選択の自由」に関する項目も上位に挙がっている。

図表5

大きくは「健康であること」「幸福であること」「経済的に安定していること」の3点の要素がウェルビーイングな状態の実現のために大切であることが分かる。

これは、WHOが定義する、肉体的(健康)、精神的(幸福)、社会的(経済的充足:お金) のすべてが満たされている状態、とも同期する結果となった。

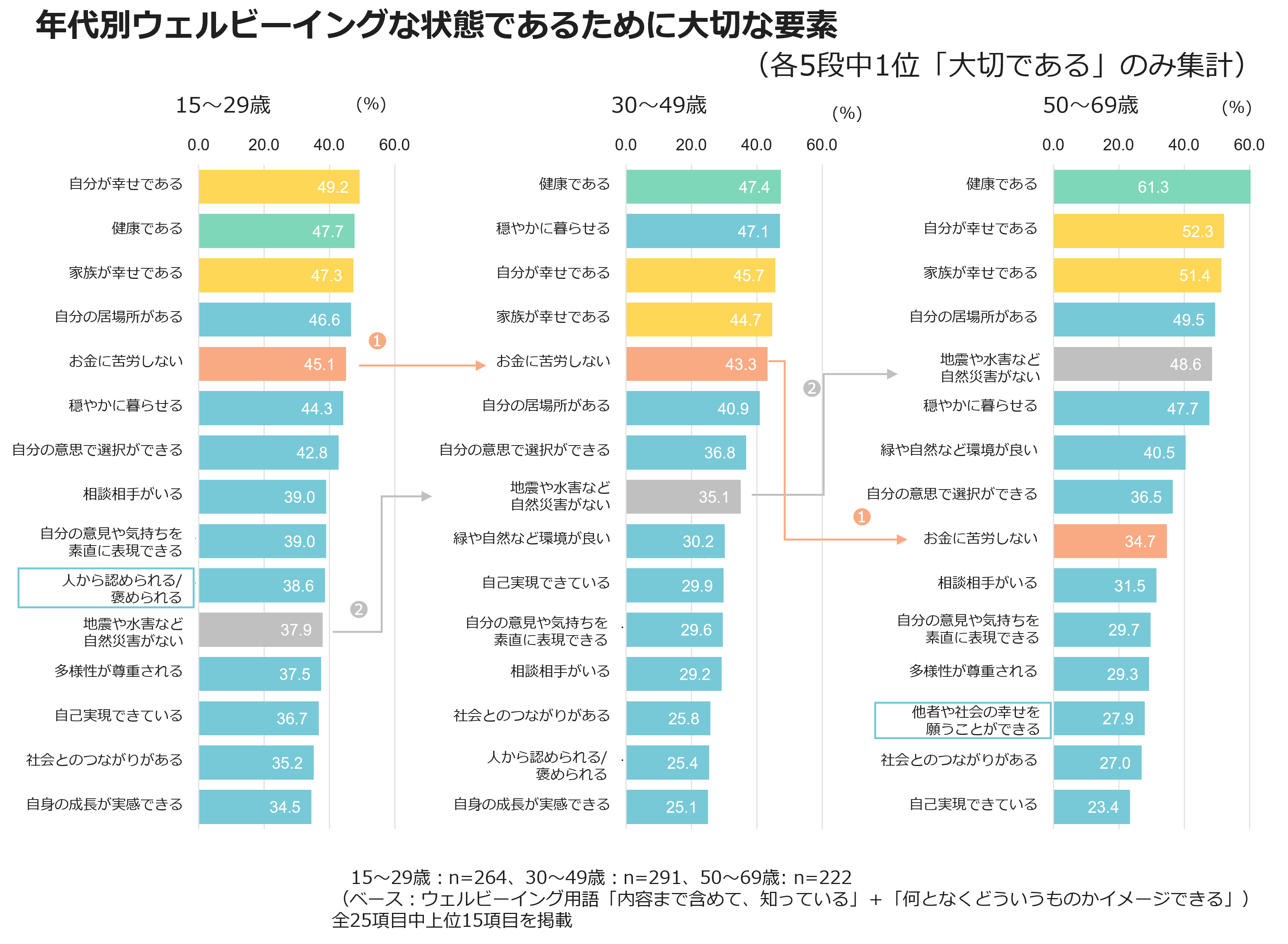

次にウェルビーイングな状態であるために大切な要素を年代別に確認したのが(図表6)である。

「健康であること」「幸福であること」に関しては、3つの年代で大きな変化は無く、共に上位にランキングされる。

「お金に苦労しない」では10代から40代では各年代5位であるが、50,60代では9位に下がっている(❶)。年齢が上がることにより、お金以外に大切なことが増えているのではないだろうか。

逆に「地震や水害など自然災害がない」では、10,20代では11位、30,40代では8位、50代,60代では5位と上昇している(❷)。年齢が上がるごとに不動産など築き上げた資産を守る意思が影響していると思われる。

10,20代で特徴的なのは「人から認められる/褒められる」が10位:38.6%、50,60代で特徴的なのは「他者や社会の幸せを願うこと」13位:27.9%であり、年代別にウェルビーイングな状態を整えるために大切な要素が異なっていることが見て取れる。

図表6

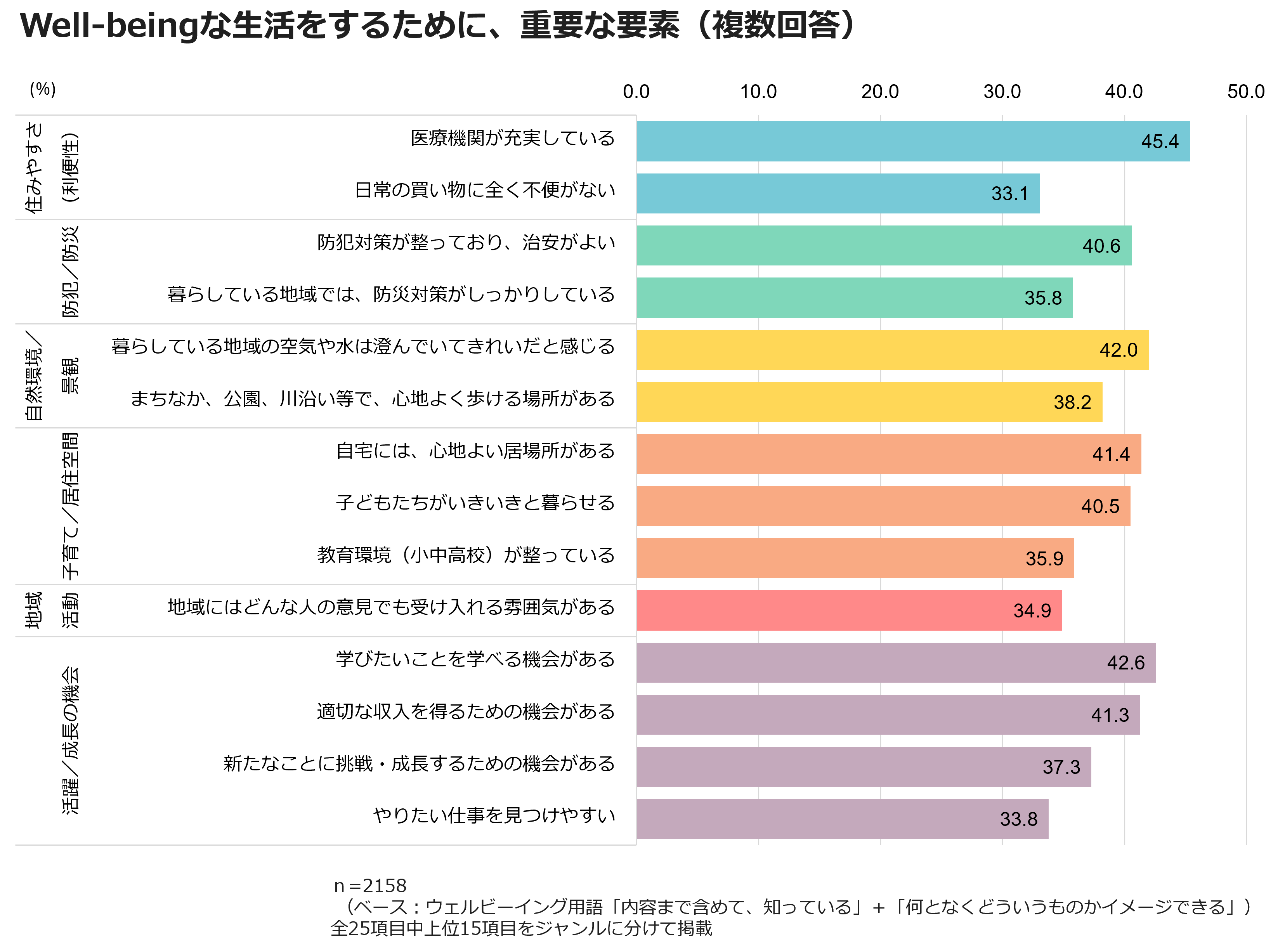

行政(自治体)の街づくりの中でウェルビーイングな街を目指す動きがみられ、地域社会のウェルビーイング「Community Well-being」と言われている。

地域でウェルビーイングな生活をするために重要な要素を確認した結果が(図表7)である。

1位は、「医療機関が充実している」45.4%。2位は「 学びたいことを学べる機会がある」42.6%。3位が「暮らしている地域の空気や水は住んでいてきれいだと感じる」42.0%となった。

生活者は街のウェルビーイングとして、“住みやすさ(利便性)”、“成長のための機会提供”、“恵まれた自然環境”を望んでいることが分かる。

最近の強盗犯罪事件の増加により、 「防犯対策が整っており、治安がよい」40.6%も上位に上がっている。

地域社会でのウェルビーイングは、利便性や、活躍成長の機会、自然環境/景観、子育て、防災/防犯など、地域住民が望む様々な要素をバランス 良く整えて行くことが望まれている。

図表7

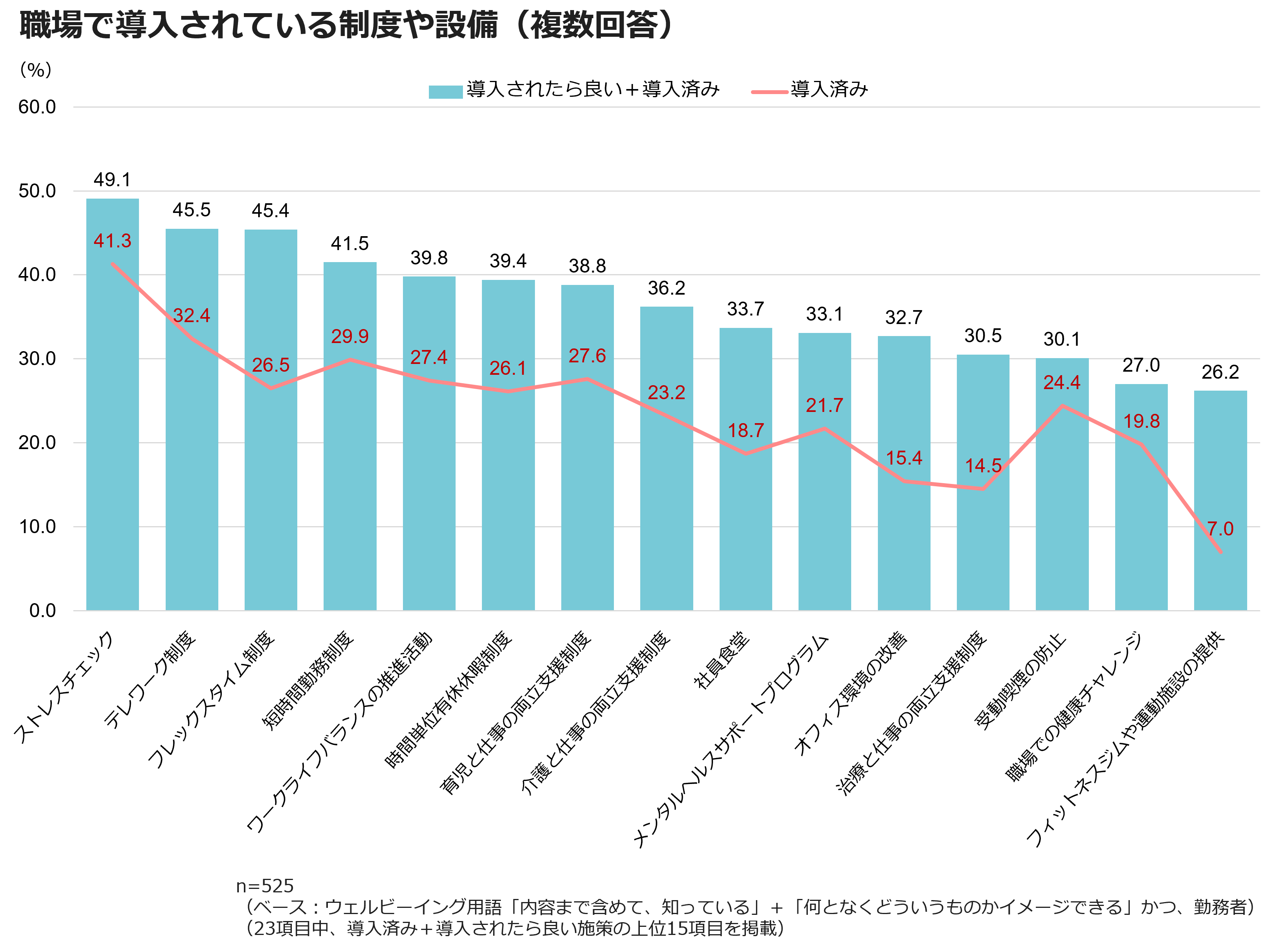

一方、職場に目を移すと、従業員のウェルビーイング「Employee Well-being」を重視する企業が増えており、従業員満足度の向上のために様々な取り組みがなされている。

(図表8)は、職場でのWell-beingの取り組みのための施策の導入状況と、従業員の導入ニーズを確認した図である。

1位「ストレスチェック」49.1%(導入済み+導入されたら良い)、2位「テレワーク制度」45.5%(同)、3位「フレックスタイム制度」45.4%(同)、4位「短時間勤務制度」41.5%(同)、5位「ワークライフバランスの推進活動」39.8%(同)となった。上位には働き方(時間/場所)をフレキシブルにすることが望まれている。

また、育児(7位)、介護(8位)、治療(12位)と仕事の両立支援制度へのニーズもあり、ライフステージや、自分の健康状態に合わせて、仕事と生活を両立して行くことが、従業員のウェルビーイングに繋がって行くことが見て取れる。

図表8

ウェルビーイング(生活者のより佳い暮らし)の実現のためには、個人(家族)の生活、地域の生活、職場、それぞれ異なる場面・場面で「より健康的に」、「より幸福に」、「より経済的に安定」になれるように環境を整えて行くことが大切であると分かった。

ウェルビーイングは、これからの生活者が「どのように生きるか?」「どのように暮らすか?」各々の多様なライフスタイルや価値観の中で、探って行く指針になると考えられる。

また「街づくりのウェルビーイング」の視点では生活者が望む利便性や、活躍成長の機会、自然環境/景観、子育て、防災/防犯などが整ったバランスよい行政施策が求められている。

「従業員のウェルビーイング」の視点では“働き方(時間/場所)をフレキシブルにすること”“ライフステージや自身の健康状態に合わせて仕事と生活を両立して行くこと”が企業に対して求められている。

マーケティング/ビジネスの視点では、生活者が大切にしたいこれらのニーズを意識して、ウェルビーイングになるための「お手伝い/支援」をするための商品やサービスを提供して行くことが、生活者の幸せの実現と共に、今後の新たなビジネスチャンスになるのではないだろうか。

※今回の調査で明らかになった詳細なデータやチャートは、無料のダウンロードレポートでご覧いただけます。レポートのみにて提供している項目は以下です。ぜひ、ダウンロードしてご覧ください。

<ダウンロードレポートのみ掲載項目>

・ウェルビーイングの用語認知 (年代別)

・ウェルビーイングの用語認知 (職種別)

・今ウェルビーイングな状態にあるか(性年代別)

調査概要

調査地域:日本全国

対象者条件:15~69歳男女個人

標本抽出方法:マイティモニターより適格者を抽出

標本サイズ:スクリーニングn=10576 本調査n=3629

ウエイトバック集計:なし※

※国勢調査にもとづき性別・年代・地域を人口構成に合わせて回収

調査実施時期: 2024年12月20日(金)~2024年12月23日(月)

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら