深い紫が印象的な花菖蒲の季節も終わり、紫陽花の季節を迎えています。紫陽花と言えば鎌倉の明月院や長谷寺がよくニュースでも取り上げられ人気ですが、みなさんの暮らすエリアでもきれいな紫陽花が花開くスポットがあるのではないでしょうか?私の住む神奈川県川崎市では麻生区にある浄慶寺(通称あじさい寺)や多摩区にある長尾山妙楽寺などが有名です。

私も先週、ロードバイクにまたがり人の少ない早朝に浄慶寺までペダルを回しました。浄慶寺は周囲を山に囲まれたように本堂が建っているのですが、その山の斜面を色とりどりの紫陽花が覆いつくしていて本当にきれいな空間になっていました。本堂の脇にある椅子に腰かけて紫陽花の山を見渡していると鶯の鳴き声が静かに響いていて。場所のせいか不思議なことに「極楽」という言葉がぴったりな、そんな気分になりました。

昨年5月に新型コロナも感染法上の区分が5類に移行してから早1年。観光やイベントなどへの人出も急速に回復に向かっているようです。先の紫陽花探訪だけでなく今年のお花見の人出も全国的に多くの人出で賑わったようです。戻る人出。その実感は日々の風景を通じてますます強くなっています。

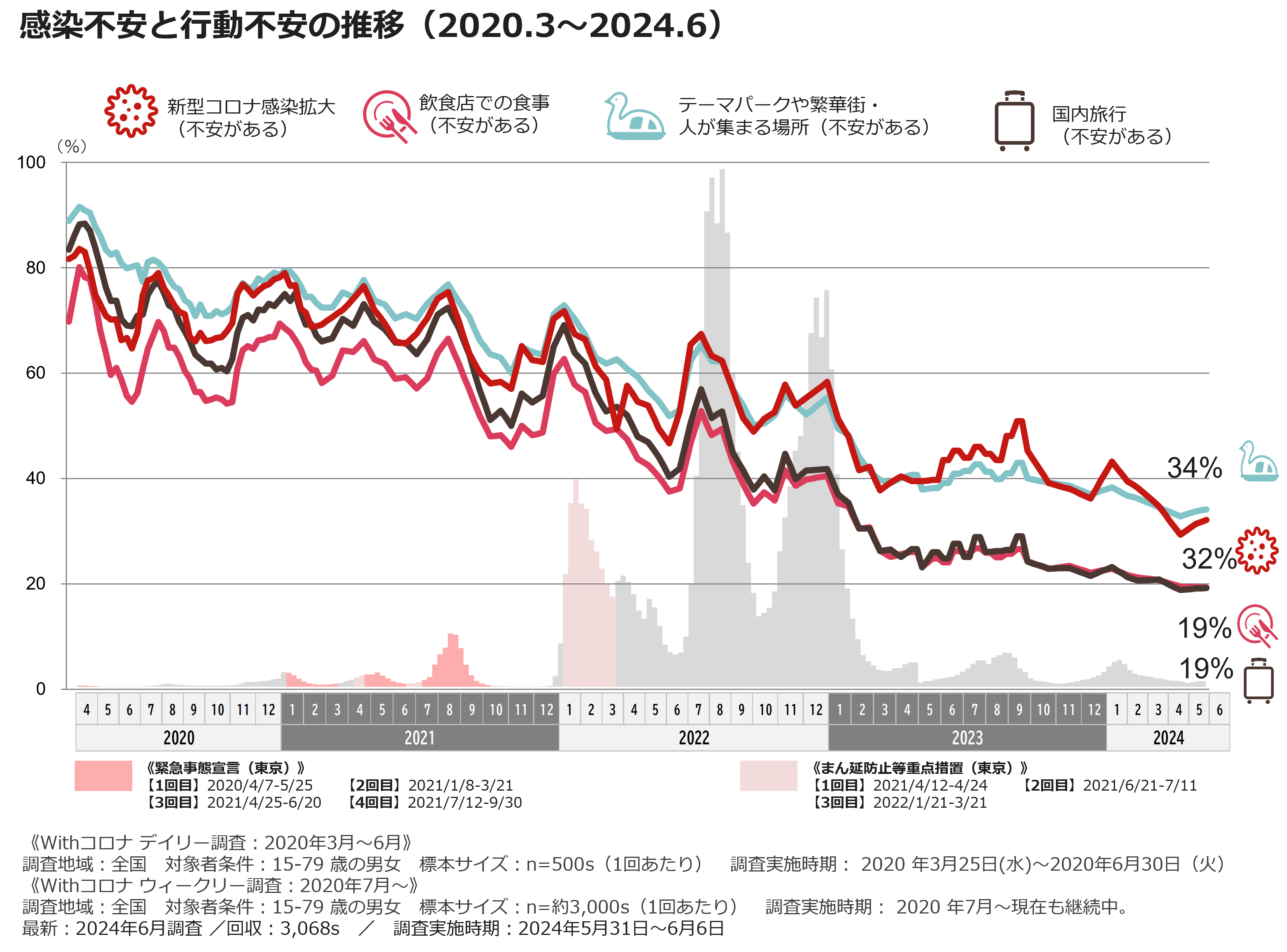

いつもの定点調査から新型コロナの感染不安と行動不安を見ていきましょう。

直近のデータでは感染不安は少しだけ増加に向かいました。背景としてはゴールデンウィークなどで人出が活発になる4月後半から5月中旬にかけてわずかに新規感染者数が上向いた時期だったことが考えられます。

行動不安については「テーマパークや繁華街」が小さく上昇しましたが、「飲食店での食事」や「国内旅行」は変化が見られず2割を切るところを推移しています。行動不安を長期的なトレンドで見れば、減少傾向にあり、行動意欲は持ち直していると言えるでしょう。

図表1

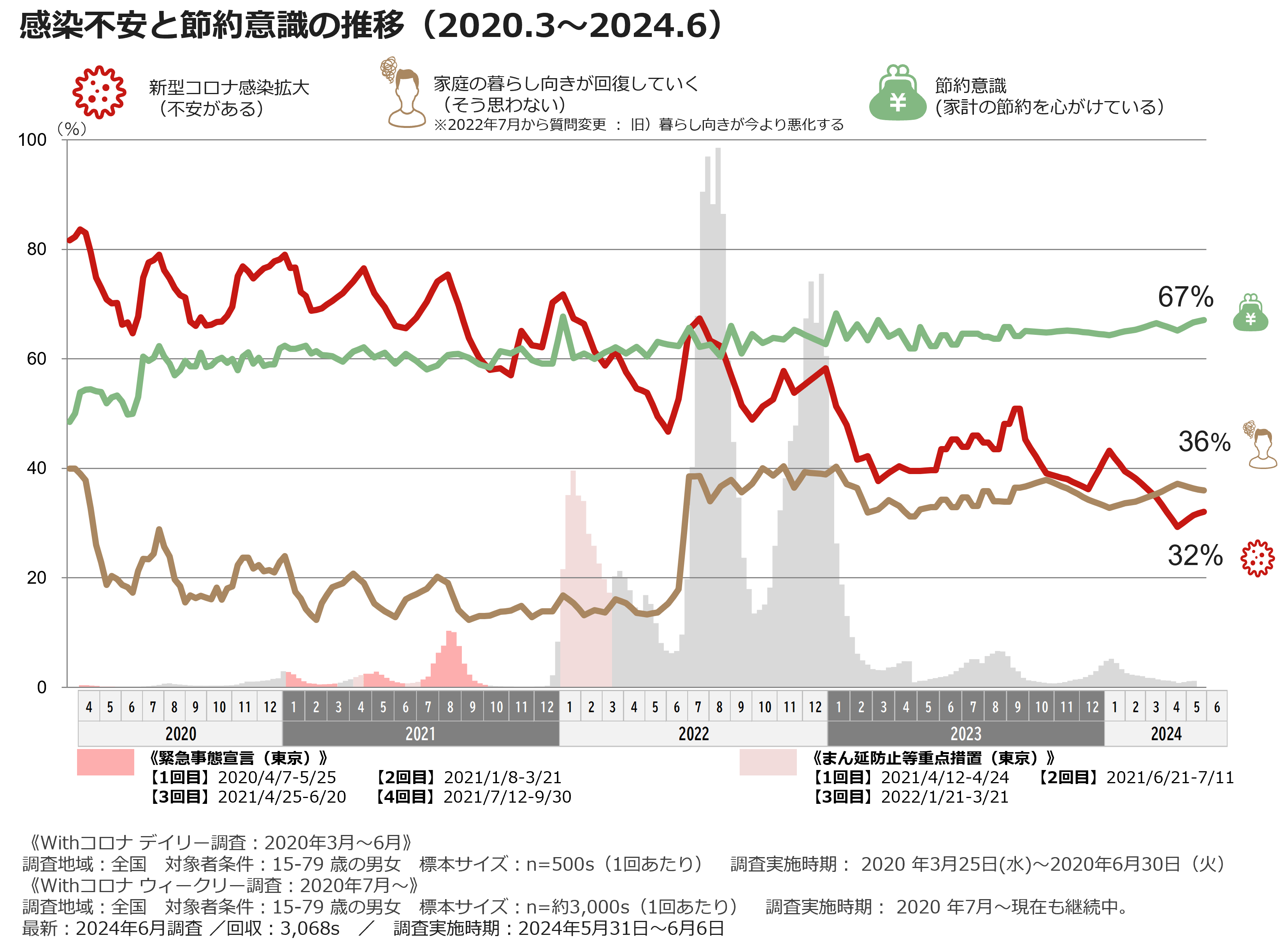

続いて、消費に関わるマインドです。

節約意識については7割弱と相変わらず高いところを推移しています。こちらは長期トレンドでみれば、「上昇傾向」と映ります。また、暮らし向きの回復に対する期待も「そう思わない」が4割弱とこちらも光を感じることができません。

コロナ明けによる消費の回復や政府の強いメッセージもあり、大手企業を中心に定期昇給や一時金の増加の動きがありますが、中小企業従事者を含めた「世間一般」としてはその実感は乏しく、まだまだ景気回復への期待や実感にはつながっていないようです。

図表2

では次に、携帯電話の位置情報(ログデータ)を用いてエリア別に人流(人出)を分析した結果を見ていきましょう。

分析対象とした地域は東京では「丸の内」と「新橋」。比較対象として名古屋の「栄」、大阪の「なんば」と「梅田」、そして最後に「博多」を選んでみました。抜き出したエリアはできるかぎり会社員の出社状況が反映されるようにオフィス街を含むようにしました。また、仕事帰りの飲み会を含む外食状況が反映されるように、飲食街も含まれるようにしました。そのため、各エリアともに駅周辺をカバーするような形になっています。

はじめに平日昼間(14時台)の人出について眺めてみましょう。

コロナ上陸前の2019年12月を「1.0」として、各月の人の動きを見てみるとエリアごとに回復程度に差はありますが、コロナの収束に合わせて徐々に人出も回復に向かっていることが確認できます。東京の2つのエリアにフォーカスすると直近(2024年4月)のデータでは9割以上の状態まで戻ってきているようです。オフィスやショッピング、飲食店比率など、選定したエリアの特性も影響していると思いますが、名古屋、大阪、福岡の方が人出の回復は早かったように映ります。そして、昨年5月以降の数字の動きを見ると5類移行は大きなターニングポイントだったのではないでしょうか。東京以外のエリアでは人出の回復傾向をより強く感じることができます。

図表3

](https://gallery.intage.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/240618_ihr-column45_3.png)

コロナ下にリモートワークの環境や制度が整い、一気にその利用が進みましたが、現在では「週2~3日の出社」といった形でハイブリッド勤務をルールとした会社もあるようです。今後も完全に以前のような形式に戻ることはなく、業績や業務効率さらには従業員のやる気や幸福度などを検証しつつ新しい働き方の模索が続いていくのではないでしょうか。

では次に平日夜間(20時台)の人出も眺めてみましょう。

夜間の人出も回復に向かってはいますが昼間ほどの回復度合いには達していません。エリアにより上下はありますが8~9割台に留まっているようです。

図表4

](https://gallery.intage.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/240618_ihr-column45_4.png)

選択したエリアがオフィス街とショッピングや飲食ができる街を擁していることから、仕事帰りに買い物や飲食を楽しんだりすることもあると思われますが、昼間の人出が9割ということを念頭においてこのグラフを眺めてみると、以前のように仕事帰りに寄り道をせずに帰宅している、といったシーンが頭に浮かびます。また、出社回数が減ったため寄り道機会が減少しているだけでなく、「物価高」も暗い影を落としているであろうことも想像に難くないですね。

値上がりによって外食自体の回数を減らしたり、飲食店に行っても注文する料理の品数やお酒をはじめとした飲み物を控えめにしたり、さらには早めに切り上げるなどの工夫をしている人も多いのではないでしょうか。

夜の人出は昼間以上に物価高の影響を受けていそうなので、また別の機会に意識や行動の両側面から詳しく分析を行ってみたいと思います。

世の中が物価高にシフトしてから2年が経とうとしています。

先に触れたように(図表2)、その間、生活者の節約意識は6割以上と高いところを推移しており、直近では7割弱へと微増の動きを見せています。

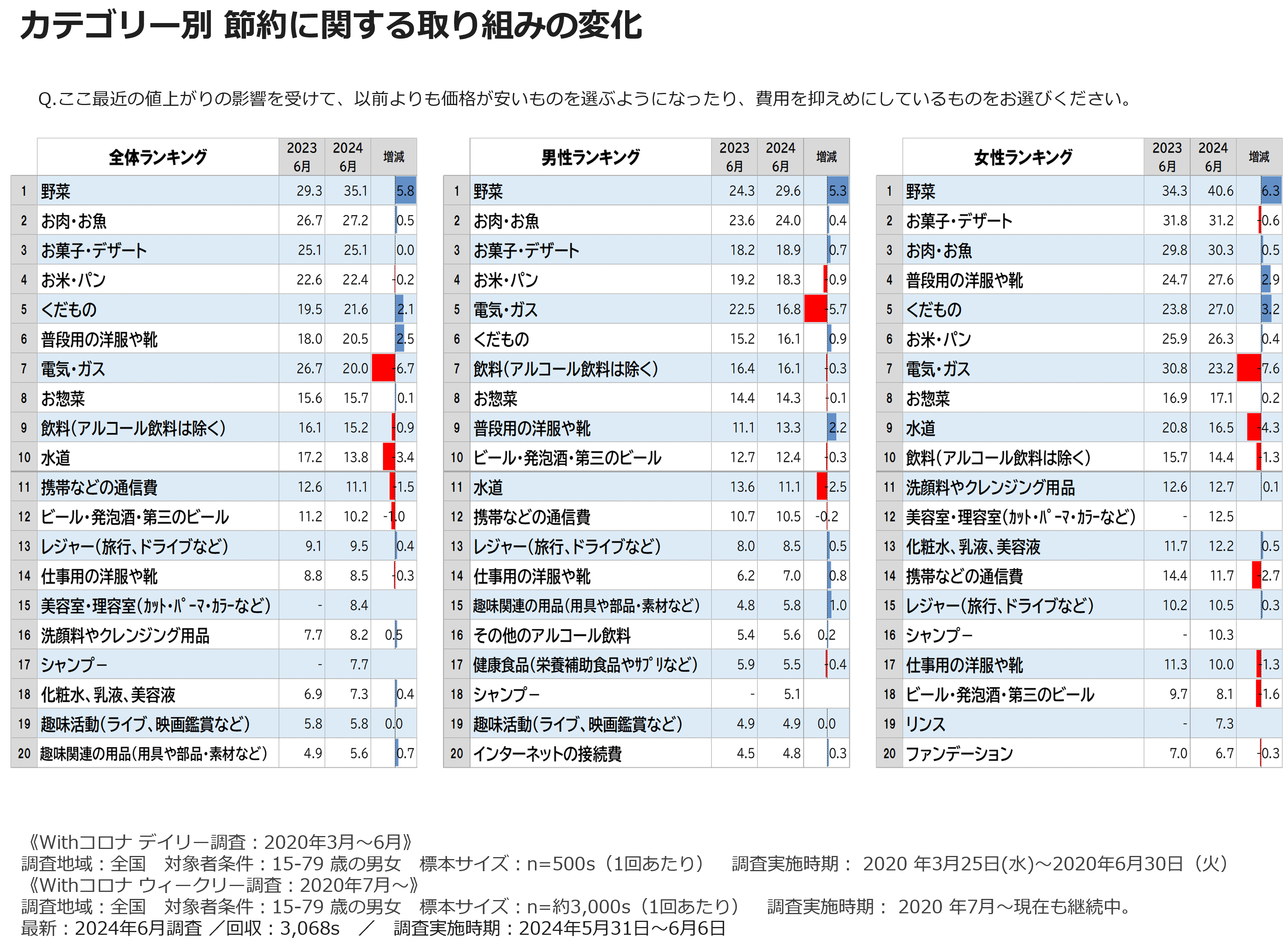

商品・サービスのジャンルごとに節約意識を眺めてみると「食料品」「公共料金」「飲料」が節約品目のトップ3になっており、「飲料」や「飲食店での食事(外食)」がそのあとに続いています。性別にみると品目ごとの強弱は似ていますが、女性の方が各スコア共に高くなっており、節約への取り組みの強さが浮かんできます。特に日々の買い物機会も多い「食料品」や「日用品」などは購入するものにより厳しく目を光らせているようです。また、電気・ガス・水道といった「公共料金」も大切な節約対象になっているようです。

値上がり開始時(2022年6月)から節約の取り組み意識の変化を年度ごとに並べてみると、「食料品」や「飲料」に関しては上昇傾向にあり、「食」という私たちの日々の暮らしにおいてなくてはならない、そして、心と身体の健康を司る場面において、「節約」という言葉が頭をよぎっていることに気が重くなります。

図表5

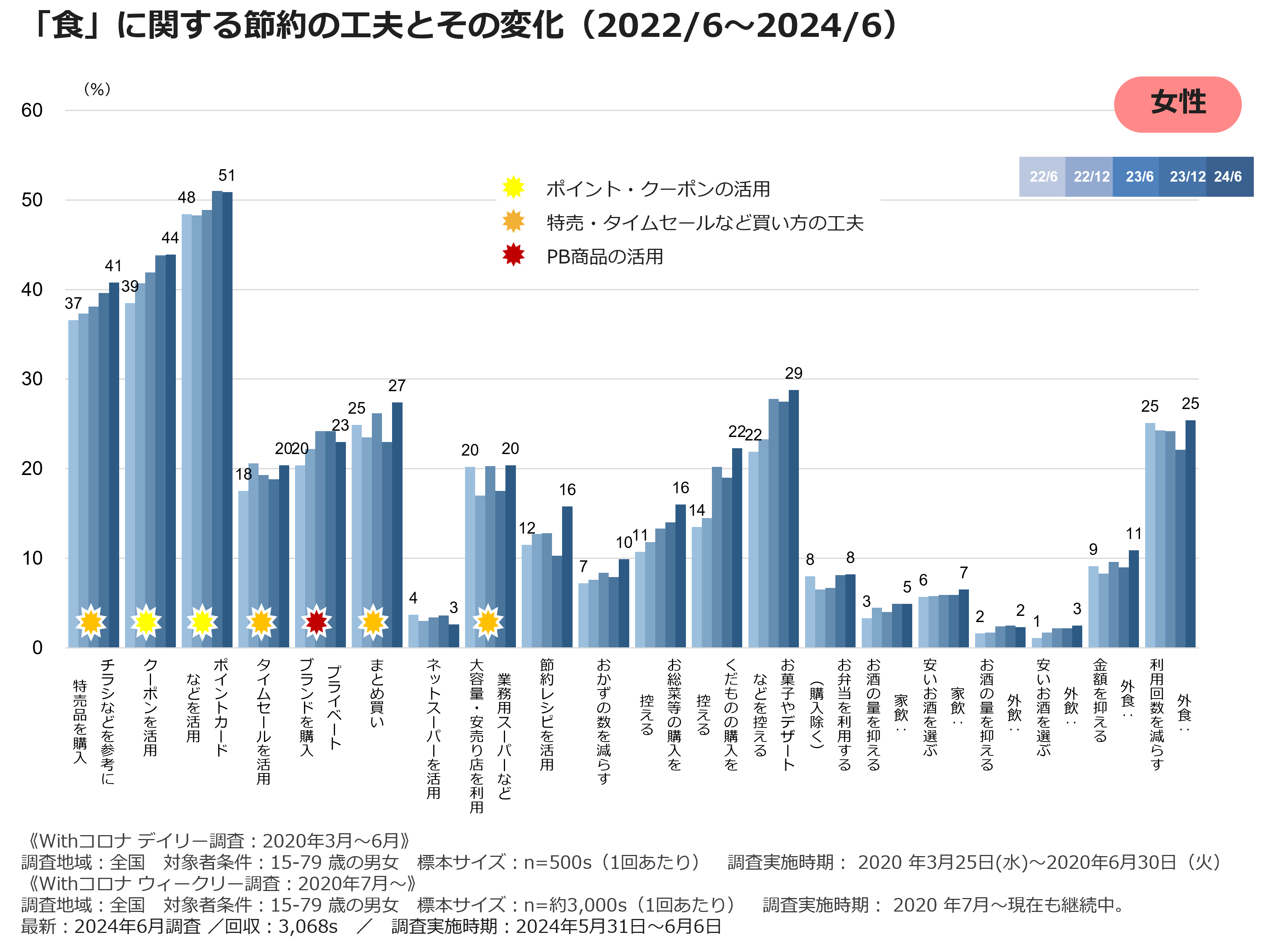

食に関する具体的な節約の取り組みを見ていきましょう。ここでは食料品や飲料などの買い物機会も多い女性のデータに注目してみました。

「ポイントカード」、「クーポン」、「特売品」が家計費防衛の武器として支持されています。スーパーのレジ前でスマホやポイントカードを提示しているシーンをよく見かけますが、「日々」「コツコツ」と小さいながらも積みあがることで少しでもお得に、家計の足しに、との想いを感じます。 特売品を買うようにするといった買い物の工夫として「まとめ買い」た「タイムセール」の活用も活発なようです。また、「業務用スーパー」の活用など購入する店舗も切り替えや工夫も多いようです。

ここでは半年置き、5つの時点のデータを取り出してみましたが、主要な3取り組みをはじめとして多くの取り組みが増加傾向にあることから、食にまつわる物価高が長引くにつれて節約への取り組みがより一層広がり、定着に向かっていると考えられます。

みなさまの買い物行動においても習慣化した節約行動があるのではないでしょうか。

図表6

節約意識の高い電気・ガス・水道といった「公共料金」については政府や自治体などの費用補助などもあり、節約に関する取り組みにもやや緩みがありました(図表7)。

図表7

しかしながら、今年の6月からそうした費用補助も相次いで打ち切りを迎えることから家計費へのさらなる負担が増えることは必須です。

また、すでに今年の夏も猛暑となる気象予報が出ていることから、エアコンの利用などにより電気の使用量が多くなることが予想されます。食生活同様に電気やガスは「健康」、さらには「命」を守る支出であり、節約にも限度があります。そうした影響も引き続き見守りたいと思います。

最後に、今回分析を担当したメンバーに、現在の生活者行動を新しい働き方や仕事帰りの時間の使い方を位置情報から眺めてみると、というテーマで話を聴いてみました。

生活者研究センター 田中宏昌(以下 田中): 今回は5類移行から1年というタイミングで分析を行なってもらいましたが。

事業開発本部 プラットフォームデータビジネス部 小泉喜義(以下 小泉):今回は「移行から1年を経て」、という視点はもちろんですが、名古屋、大阪、福岡など東京以外のエリアでの人出の回復状況も確認してみたいという狙いもありました。

田中:実際に分析をしてみていかがでしたか?

小泉:5類移行をきっかけに大きく回復に向かった、というよりも、22年ごろから力強く回復に向かい、5類移行によって安定した、という印象です。振り返ってみると22年には国内ではプロスポーツはもちろん、大規模な音楽フェスが、海外ではサッカーワールドカップをはじめ、多くのイベントが復活しました。また国内旅行など、生活者の余暇活動はずいぶん活発になっていました。

田中:ワールドカップ!アルゼンチン対フランス、3対3延長にもつれ込み、最後はPK決戦。メッシがトロフィーを高く掲げた姿は忘れられません!

小泉:その話はぜひまたゆっくり聞かせてください(笑)。人出の回復状況を俯瞰すると、22年に多くのエリアで8〜9割程度の回復に向かい、移行後に9割程度で落ち着いていますね。エリアによってはコロナ前を上回るときもみられます。まとめるなら、「かなり人出は回復したがコロナ前までは戻っていない」という感じかと。出社と在宅勤務を組み合わせた「ハイブリッドワーク」といった新しい働き方の定着した姿が浮かんできますね。

田中:お客様と話をしていても、週3〜4日リモート活用という企業さんが多いですよね。共働きの夫婦がリモートワークを上手に活用して家事や育児を分担、というライフスタイルも一層進んだように感じています。エリアごとに眺めてみてはいかがでしょうか?

小泉:東京より大阪の方が回復は早かったのかな、と大胆に比較するのではなく、それぞれの街の特性というものをイメージすることが大切だと思います。丸の内や新橋はオフィス街的な色合いが強いため会社員の方の動きが大きく作用しています。一方で、なんばや梅田などはオフィス街とショッピング、飲食街といった多面的な要素を持っています。そうした街の特性、人柄ならぬ街柄といったものがこの数字からも読み解けると思います。

田中:確かにいろいろな特性を持っていた方が人は集まりやすいですね。

小泉:働く人、買い物に来る人、人との交流、飲食を楽しみに来る人、と多様な人を惹きつける力を持っているからこそ、なんばや梅田などの回復は早かったのではないでしょうか。手元に人の動きを1時間ごとに分析したデータもあるのですが、オフィス街では7~9時といった出勤のタイミングが街に人が集まるピークなのに対して、いくつかの顔を持つエリアは9時以降、あるいは午後から夕方にかけても緩やかに人が集まってくるのが確認できます。お昼のランチを目指して、午後からゆっくり買い物、あるいは友人と外で夕飯を、といった人々の動き、街の風景が浮かんできますね。

田中:退社時間でも同じような動きがみられますね。多様な顔を持つエリアはゆるゆると人がいなくなっていく感じがします。

小泉:時間別のデータをみると、以前「位置情報データに見る「コロナによる変化」の定着 ~生活者スナップショット Vol.3」でもご紹介しましたが、あまり遅い時間までは遊ばずに帰宅時間帯が早まっている、といったように、よりリアルで豊かな街のプロファイリングができあがってきます。こうした分析は小売・飲食・サービスなど営業拠点をもつ業種での店舗施策や、屋外・交通広告の立案などにも役立つでしょう。アフターコロナの今、従来の街のイメージ(街柄)に捉われずに、あらためてこうした人流データから各エリアの特性をアップデートしておくことは重要だと思います。

田中:性年代といった属性別の分析も可能なんですよね。

小泉:はい、性年代別や居住地別にブレイクダウンした分析も可能ですので、次回はもう少しディープに街柄を見てみませんか?ワカモノの街からオトナの街へと変質をしてきている渋谷や、昨年「池ハロ」など若年層向けのイベント展開が話題になった池袋など、スポットごとに分析してみるのもおもしろいですね。

それと、今回はオフィス街を中心に地方都市も含めて時系列データを俯瞰してみましたが、浅草や鎌倉など東京周辺の観光スポットや各地方の観光地などについても同じようにデータを眺めてみると、また違う発見があるかも知れません。

田中:ぜひぜひ!次回も楽しみにしています。

◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。

下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」

◆禁止事項:

・内容の一部または全部の改変

・内容の一部または全部の販売・出版

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用

(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)

◆その他注意点:

・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません

・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません

◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら